童宾何以封神——基于景德镇风火仙师传说个案的方法论反思胡蓉 中南大学中国村落文化研究中心 摘要:明代以前,景德镇并无风火仙师传说的记载。明清以来,文人士大夫为了振兴官窑的瓷业,以明万历年间童宾投火祭窑事件为蓝本,在传统冶炼人祭主题的基础上,建构了风火仙师的形象,并大力推广。经过文字的传播和象征物的塑造,至清中后期,风火仙师已成为景德镇家喻户晓的神明。时至今日,景德镇民间留存的风火仙师文本多以唐英的《火神童公传》为源,足见清代督陶官员唐英及其文学作品给予童宾形象重塑的功效。伽达默尔为人文社会科学研究提出的“前见”观念,开启了作者与创作文本互动性命题的关照。基于此观念,唐英在风火仙师传说个案中的历史视域得以进一步呈现。 关键词:童宾; 人祭传说; 母题; 唐英; 文化建构; 一、有关童宾传说的研究风火仙师童宾[1],是景德镇地区所崇拜的窑神之一。目前,国内学界在以景德镇为区域范围的传统瓷业文化史研究中,多以关注风火仙师等行业神历史与瓷业经济、社会-行业、民间信仰等命题为主,其研究路径大致可分为三类。一是从瓷业与地方社会关系的视角分析,阐明景德镇地区的行业神信仰对地方社会控制的有效性。刘朝晖在博士论文中对官方介入风火仙师崇拜的历史进行了深入的剖析[2],苏永明则强调通过风火仙师崇拜达到对明清时期景德镇各类行帮的管控目的。[3]再者,陈靖、詹嘉、王小军、李兴华等人的研究都以历史文献法阐述景德镇地区瓷业神灵的发展历史及社会功能[4],其中前两位还对风火仙师神化立祠的过程进行文献考据,并以翔实的史料证明“童宾被塑造”的历史过程。另外,聚焦于风火仙师童宾的个案研究成果也比较丰富,大体从图像学、比较文学以及符号学等理论视角梳理童宾封神的“历史材料”。[5]纵而观之,通过文献探讨风火仙师与行业神的关系,已然成为研究景德镇地方社会史与民间信仰的重要课题之一。然而,笔者认为文献材料自身存在着或“残”或“缺”的局限性。目前研究者以清代文献为主进行分析,无法“客观”地显示明代发生的童宾投火及封神历史“本真”。研究者在运用风火仙师传说的文献材料时,仍然存在着版本之间的差异性。 另外,早在20世纪90年代,刘毅便开启了对国内行业神传说和窑神崇拜历史的研究,其研究对童宾封神传说所涵盖的人物神与殉窑神话的关系进行了初步分析。[6]宗教人类学、民俗学等研究常将神话传说中的神灵划分为人物神(或人格神)与自然神。笔者也认同多数研究提出的将风火仙师童宾归类在行业保护神或人物神的范畴,并以此探讨风火仙师与整个行业神体系,以及景德镇地方神灵信仰体系的建构关系。比如,在对景德镇陶瓷传说及行业保护神的相关研究中,龙红针对造物设计主题及传说内容的研究,提出一个传统性的命题——“人殉”是决定造物工艺传说的关键要素。[7]该文明确了行业保护神、造物工艺以及人殉传说的研究思路,对本文的个案研究具有重要的启发性。 综上所述,风火仙师个案研究所依据的文本文献与民间传说之间的关系并未被全面揭示出来。因此,本文将工艺传说与风火仙师童宾个案进行视域融合,结合民间文学及民俗学所关注的人殉主题、人祭传说,在现有文献的基础上,通过分析文本与作者之间的互动关系,以推动该个案研究从方法到理论的反思。首先,笔者以工艺传说为视角,把童宾的“历史信息”置入人祭母题及其功能的范畴中进行分析,以阐明工艺行业中存在的人物神及人死封神传说的象征意义;其次,在投火的叙事命题下,笔者把童宾化神的故事过程分解为数个更小化的单元母题,结合现存文本进行历时性的对比分析,从而解决童宾封神传说的清代文本起源性问题,同时通过对文本比较和童宾投火功能性的再解读,指出历史人物唐英及其作品对童宾形象重塑的重要作用。最后,笔者将对风火仙师传说研究的文本局限性加以反思。 二、童宾封神的传说在古代中国,包括瓷器在内的青铜器、铁器、砖瓦等烧制“器物”的生产制造基本依赖于手工的把控。明清两代景德镇官窑曾多次修缮瓷业神祠,某庙碑记曾提到“夫天地间生育民物惟五行,五行之运各有神司。陶司于火,取成于烈焰锻炼之中,入奚容其力,非神之功,其曷能济”[8]。可见,陶瓷工艺行业对神佑十分看重。据《景德镇陶录》记载,只有清代的景德镇官窑设有供奉风火仙师童宾神位的“佑陶灵祠”[9],这说明童宾是在清代获得官方重视的,且有清代诗歌《陶阳竹枝词》为证。[10]二者皆说明当时景德镇民间有夏初“拜风火仙”的习俗。陈连山在《再论中韩两国陶瓷、冶炼行业人祭传说的比较》一文中把“人祭”界定为献给神灵的“祭品”以获得神佑的宗教习俗,并对“陶冶人祭传说”这一母题进行研究。他表示有必要“用人祭这种原始信仰来解释此类传说中神奇情节的根源,以及人祭传说在中国社会各种主要思想影响下形成的变异”[11]。“故事情节”“传说原型”等命题对研究民间故事传播及流变性有着关键作用。笔者认为,在文献记载的基础上,我们可以把童宾封神作为人祭传说与行业习俗的共同探讨对象,再以“人祭母题”的对比视角来展开民间传说文本的起源性探讨。 (一)工艺传说与人祭母题 民间文学涉及的母题类型颇丰,美国民俗学家斯蒂·汤普森曾在其《民间文学母题索引》中列举出数个遍布世界各地的“人祭母题”[12]。顾希佳在行业民俗专题研究中梳理出冶铁行业传统民俗中有关“以身投炉”母题的传说。她强调在传统手工行业习俗中存在着“在后世的典籍记载和口头传说中看到‘以身投炉’所留下的历史轨迹”[13]。例如,最早的干将、莫邪夫妇铸剑传说;宋代《太平寰宇记》记载的“孝娥投炉”传说;明代遵化的“金、火二仙姑”传说以及清代广东地区的“涌铁夫人”传说,都具有这一特点。[14]另外,在北京铸钟娘娘庙流传着“金炉娘娘”传说,与其相类似的还有南京的“钟神”传说。[15]实际上,陈连山及顾希佳的研究是以某类工艺行业中的传说为视角展开探讨。自宋至清以来,民间传说中的女性投火祭窑多被封为“夫人”或“娘娘”,虽其文本关注女性身份较为特殊,但它与原始神话的“人祭母题”相通,并形成枝干式的知识谱系。这反映出在传统手工艺行业中存在共同的心理特征:传统社会对民间信仰文化的认知层面包括祭祀、神话人物等文化寓意及象征。[16]在景德镇流传着瓷器行业神崇拜的习俗,包括风火仙师在内的众多人物神、自然神、祖师神等等都体现着神灵对瓷器行业的“保护”作用。[17]唯有童宾化神的故事情节有着投火“牺牲”的内容。因此,风火仙师传说属于具有“人祭”文化寓意的神话系统。下文将结合“投火”母题的功能对童宾投火封神的过程进行分析。 (二)“投火”母题的功能 在民间文学的研究话语里,母题常界定为“构成故事的成分、要素(the elements of tales)”。吕微在神话叙事的研究方法中指出“母题总是与故事的具体叙述难解难分”[18],母题作为语言文学的基本概念涉意较广,或“主题”“思想”,或“意象”“语式”。[19]母题同时具有“具象”的特征,以及“较多地展现出中性、客观性,正由于这母题(或意象,或不止一个意象)的呈现及有机组合,而显示出某种特定意义”[20]。因此,在理论上,“叙事者自由地组合无限数量的母题以创作类型迥异的叙事文本”[21]。在古籍文献中,童宾的投火祭窑存在着不同的表述,唐英所撰《火神童公传》描绘到“愿以骨作薪”而“遽跃入火”,其编著的《陶冶图编次》则描述为“神跃身窑火(突)中捐生”[22]。总的来说,文本主题并未脱离“投火身祭”的核心。以汤普森的观点来界定“投火”母题,它“是一个故事中最小的、能够持续在传统中的成分”,可分为“角色”“情节”和“事件”[23]。本文个案探讨的“投火身祭”自然是囊括在其三大归类中:一个明代御器厂的投火“事件”,或童宾投火的“情节”故事。因此,投火是一个可以“最小化”的母题,即故事中主角的重要动作“行为”。 假定笔者把在风火仙师传说的叙事文本中的母题概括为“投火入窑”的动作,那么,其地域文化特征自然建立在童宾如何“投火身祭”的叙事中。对比中国神话中投火祭天的“母题”,最早如《淮南子》描绘的汤在占卜后通过焚烧自身的祭天仪式达成求雨目的。[24]在汤为民而祈天求雨的过程中,包含着祭天仪式中的两个核心内容:一是求雨的目的;二是求雨使用的方式。“投火”的行动是汤求雨时“自焚以祭天”的方式,于是,“投火祭天”的目的与行动的关系影射出在叙事文本中同母题一样重要的概念,即叙事“功能”。刘魁立将母题的功能比拟为“肌腱”的作用,“母题含有进一步展开叙述的能力,具备相互连接的机制”[25]。刘魁立的阐释进一步强化了母题对情节的链接能力,诚如普洛普把功能解析为人物行动对于整个故事所产生的“意义”(meaning或significance)[26]。既然古代“祭天”目的指向文化自身的寓意,因此,传说中汤祭天的目的是旱季求雨造福于民,这与明代童宾的祭窑事件产生的作用一致,两例“人祭”都带有上古人祭风俗的文化特征。 上文历时地分析投火母题的功能,明确古代“自焚祭天”与童宾投火入窑的“目的”相一致,或求雨,或成器的目的都是叙事文本中对故事产生“意义”的重要部分。回顾陈连山的“陶冶人祭传说”和顾希佳对“冶炼民俗”的类型母题的研究,人祭与行业习俗之间缺少对远古神话、宗教信仰等文化层面的再探讨。笔者认为风火仙师传说在叙事“意义”的关照下还需要把握所谓“人物神”的文化特征。 (三)“人死封神”的文化信仰 古希腊哲学家德谟克利特在法律创神说和恐惧造神说中提出“神是因地而异的,这是由于每一个(民族)在建立自己的风俗习惯时创立了自己的神”[27]。由于传统中国的民间信仰处于社会底层,有结构组织松散的特点,造成它在不断的发展过程中,表现出横向化的民间造神运动。中国历史上也陆续出现过“相似”的传说。金泽指出,除了常见的各类自然神、祖先神等神明以外,还有两种造神方式,其中一种是“人死封神论”[28]。因此,人们把真实的历史人物封为神灵是符合传统社会文化语境的。在河南神垕镇,钧瓷业也存在着对“金火圣母”的崇拜,与景德镇瓷业的风火仙师崇拜同属于“殉窑高匠”的类型。当地传说“红釉钧瓷久烧不成,老窑工之女嫣红以身投窑,窑变红瓷终于烧成”[29]。而且在其他手工艺行业也有同类型的传说叙事,《吴越春秋·阖闾内传》中详细记载着干将、莫邪铸剑的神话,描绘他们“夫妻俱入冶炉中,然后成物”的行为。[30]这两个行业神传说都指出“投火”行为的象征意义,投火入窑才能达到红瓷“烧成”和铸剑“成物”的良性目的(实现愿望),与《淮南子》中汤“祭天”求雨“为民”的目的一致。在古代社会祭天以求神佑的心理作用下,产生的“人死封神”或者造神的行为都是基于对神话人物的共性认知和信仰。 在古代中国社会发展过程中,火的烧制和冶炼工艺技术是封建文明的重要标志。陶瓷烧制技术虽然多以人工创造为主,却不能在某些重要的环节对成品或烧制完器给予保障。故而在造物方面形成“天有时、地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”[31]的敬畏之心。诚如赵利中所描述的那样,“在众多因素当中,火是最神秘、最不可控,同时也是最关键的一环”,因此,所谓“火候”不仅仅体现出制陶者的技术“经验”,还掺杂着希望“天时、地利”而“求得神灵保佑”的思想观念。[32]也就是说,无论当时社会制瓷工艺水平是高还是低,必然伴随着形制创新过程中技术的不稳定性。于是,这种人力与天意的不可逆性,为这一制造行业的宗教与神话经久不衰的流传创造了条件。因此,瓷器行业神嫣红“以身投窑”与童宾“遽跃入火”的行为过程,都展现了“投火祭天”的象征意义。所谓“惊天地、泣鬼神”,无论主动还是被迫,投火祭天乃是各种意义(价值)的集合体,也可释读为献身的“诚意”及敬畏自然的决心。总之,它承载着远古宗教祭祀仪式的神圣意义,随着瓷业发展过程的投火事件而进一步演化为文化叙事的想象空间。 三、童宾封神与文化建构受西方理论对民间文学、民间传说研究的影响,母题在民族性及传承性的理论研究中具有普遍性意义。在进行个案或区域性研究时,我们仍然需要厘清某类型文本与文本起源的关系。明代童宾投火的历史通过清代“文本”叙事为今天的我们呈现出可描述的情节“画面”,或可以理解为“历史的形式从来就是传说故事”,从海登·怀特所述观点理解,“历史所呈现给我们的只是叙事的话语,至于历史的本来面目其实已经过历史学家以及无数的历史叙述者们的过滤,从而不再是客观的事实”[33]。远古史的叙事、上古神话传说或无法明证其本来之面目,清代遗址风火仙师祠的瓷匾是实物证据,童宾投火入窑的文献也易于查证。由于童宾投火入窑并化神的传说涉及到历史文献与民间信仰等研究范畴,因此,把相关的、不同形式的“文本”作为研究对象是现实所需。诚如户晓辉所论,我国是“一个具有丰富文献记录的国度,民间文学的文献研究或文献中的民间文学研究是一个值得深入开掘的广阔领域”[34]。有鉴于此,笔者搜集、整理了有关风火仙师传说的文本,以下将从两个方面对引用的文本结构及体裁形式进行系统归纳和分析。 (一)童宾投火传说的文本比较 在以风火仙师作为专题的民间文学的研究里,牟学苑[35]把清代世界科技交流中法国传教士殷弘绪理解的“菩萨”(童宾)及赫恩版本的中国瓷神故事进行对比研究,从还原历史中景德镇窑神的故事来关注其不同版本在传播中的流变性。下文通过地方志、家谱、碑记等文献材料,把童宾投火过程分解为从“身亡”到“良性结果”,再到“神化”的叙述,用“投火”“成器”“立祠”的单元性母题进行差异性对比。

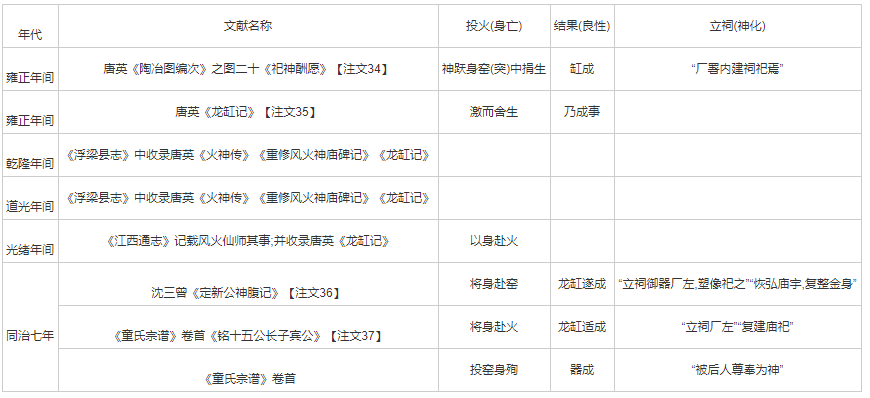

历时观之,最早记载童宾从“身亡”而产生“良性结果”再到“神化”的文献是唐英的《火神童公传》。该文记载为“遽跃入火”使“启窑(时)果得完器”,人们因感其诚而“立祠祀之”。这与其他文本的记载有细微差别,比如清光绪和同治年间的《童氏宗谱》记载相似,只是在用词上稍有区别,比如“以身赴火”或“将身赴窑”“将身赴火”。另外对神化童宾的过程,“立祠御器厂左”与“立祠厂左”的表述差异也不大。再者,记载着风火仙师传说的文献都是清版文本以及地方志的转载或收录。因此,笔者认同郑岩的推断:“唐英所说的童氏家牒今已不存,我们无从确定其是否真的存在,抑或只是唐英为了证明‘于史有据’的一种说辞……唐英为童宾所写的新传记,是这个故事的升级版。”[36] (二)历史人物唐英与火神童公传 在《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》一文中,周思中提出风火仙师崇拜与唐英的推动有关。唐英重塑了风火仙师形象,这表明清代的童宾封神就是“窑神新造”[37]。接下来,笔者以历时性视角梳理清代唐英参与的“窑神新造”过程: 清雍正六年(1728),四十六岁的唐英奉命去景德镇官窑协理窑务(时任督陶官为年希尧)。第二年,唐英因缘得到童氏族谱记载的童宾传记有感作《火神童公小传》,文章记录了他对风火仙师童宾的第一次评价,“卒能上济国事,而下贷百工之命也,何其壮乎!”[38]雍正八年(1730)五月唐英作《祭风火仙师登座文》,再次提及童宾的感人事迹。[39]次年,唐英在景德镇御窑厂内为已经开始修缮的风火仙师祠题字,并将监督烧制的瓷匾“佑陶灵祠”挂在御窑厂西院墙的门楣上。景德镇督陶官年希尧在《重修风火神庙碑记》中提及“唐侯节公财、惜人力,以徼惠归美于神,时来修祀。则俯仰上下,叹其栋字戺级之弗葺也”[40],描述出唐英对神庙修缮过程的亲力亲为。接着,唐英撰写的《龙缸记》提到“此器之成,沾溢者,神膏血也;团结者,神骨肉也;清白翠璨者,神精枕猛气也。其人则神,其事则创,其工则往古奉御之所遗留,而可不加之珍重乎”[41]。文中再一次表现出他对风火仙师的肯定,并用被弃置的前朝龙缸的器物灵性来咏叹童宾的神性意义。乾隆初年,唐英被正式任命为景德镇的督陶官。今日在景德镇古窑民俗博览区所复建的风火仙师庙,仿造始建于清代嘉庆年间的形制修建,说明童宾是被清廷敕封为“广利窑神”。[42] 清初景德镇官窑中的神祠是明代遗址,《火神童公传》记载:“问神姓氏封号,卒无能知者”,在清雍正年间修建火神庙时,官员对供奉者的前朝封号并不知情。而且,当时负责督管的官员是从童宾的“神裔”后辈抱来的家牒中获知童公信息,“称神曰风火仙,详死事一节”,以及清康熙年间曾经“放饶守许拓桐地加修葺”神祠等内容。据考证,文献所述童宾投火“万历间”的具体时间并未确证,大概推断为明末,与唐英撰写《火神童公传》的时间相距130年,郑岩也因此表明,“唐英唤醒了沉睡已久的童宾”[43]。总之,以目前留存的清代文本对比来看,童宾化神的叙事描述与唐英作品有着直接或间接的联系。在唐英的“创作”与其他文献之间,存在着一个清代文献版本的起源性争议。 (三)唐英的文化建构作用 假设明代以来景德镇瓷业存在的风火仙师崇拜是基于某次投火入窑事件的一种文化想象,我们需要反思两个方面的问题,一是如何解释其他投火事件中未能成神的历史传说?另外,如前文分析得出,唐英所作的《火神童公传》可以理解为“重塑”风火仙师历史的起源性文本,而唐英所知的明代文献材料及传说来源也存在着无法考证的可能性。我们该如何理解唐英重塑风火仙师的行为呢? 其一,《左传》中曾记载有另一类型的投火故事,讲述了邾庄公从床上栽到炭火炉中被烧成重伤,最后伤口溃烂而亡的过程。[44]“火”是自然界存在的一种物质现象,“火”的自然属性与使用功能表明投火受伤或死亡是必然的结果。为何邾子的投火而真死与童宾的投火却化神的描述有着巨大的差别呢?上文已阐明工艺传说与人祭母题之间存在着密切关联,无论化神的原型人物是意外投火而亡,或是主动投火献身,只有投火行为承载着牺牲精神,且产生“良性结果”,基于两个要素方可解读投火成神的传说功能。总之,风火仙师传说中的“投火”行为与神话叙事中探讨的火及火的神秘性,都架构于自然与超自然的对立范畴中,如同《列仙传》中神农的雨官赤松子的“能入火自烧”行为,是基于一种超自然的神性形象的描述,同时还产生了现实意义,即造福窑工(免遭责难之罪)和惠及社会底层的良性结果。 其二,作为清代景德镇官窑官员的唐英,其社会身份给予他“造神”的话语权,推崇窑神崇拜是“国家介入民间信仰”的官方立场。[45]另外,基于唐英的“特殊身份”,其撰写的《火神童公小传》自然有着“权威性”[46]。唐英笔下的童宾“投火”必然不同于真实的死亡,或以精神信仰的文学性虚构,或基于社会意义的现实性出发,被合理合法地书写为具有“济国”之义举以及“团结”精神的神迹。因此,唐英及官窑对风火仙师的再推崇是一次重要的文化建构行为,它让一个地方的“小人物”童宾从普通陶工神化后成为官方正统性与地域精神的文化象征。 四、传说的个案研究与一般理论研究的互通性今天,我们是否需要摆脱文本困扰去寻找新的研究思路呢?从一个文化建构的历史“事件”视角去展开解读,包括作者唐英与其作品之间互动性的疑惑。假设把唐英《火神童公传》的创作过程当作新的研究对象。如此,关于创作者与作品之间互动性问题的提出将导致研究方法的理论转向。另外,个案性现象是否具有通往普遍性规律的可能呢?本文以个案研究提出的质疑,即研究对象自身存在的局限性,是否能对民间传说、民间文学的理论研究方法提供再思考空间呢? (一)民间传说研究的个案现象与科学研究方法的转向 上个世纪,顾颉刚的“孟姜女传说”研究对中国古史以及民俗学等文化研究领域带来了一次重要的思想冲击,引起了国内学界对研究对象及研究材料在方法论层面的关注。当时,该思潮也涵盖了本文上面所讨论的两个方面,除了对民俗学研究的个案与整体的形而上层面的观照,也提出研究者对研究材料的依赖性的问题,以及对研究对象之一文献材料的关注,即文本自身的局限性问题。 1924年,顾颉刚的《孟姜女故事研究》在《歌谣》第69期成功发表后,出现了后续母题研究的困惑,随着新材料不断涌入及深入研究,《孟姜女故事的转变》并未完成,他“感觉到便是这一个小小故事,也不是可以轻易弄明白的”[47]。1927年顾颉刚整理发表《孟姜女故事研究》,而计划著述的《孟姜女故事考》却终未成书,因此他提出传说流变研究对材料的依赖性太过严重。[48]以上研究陆续出现的状况都说明,新材料的不断发现会造成一种局面,即个人知识结构与材料体量的不断冲突。 胡适曾指出顾颉刚的研究意识到传说的书写者及故事的本质问题。“故事是没有固定的体的,故事的体便在前后左右的种种变化上”,因此,传统士大夫的写作套路表现为“硬并”与“硬分”。[49]顾颉刚通过对孟姜女的故事研究把握到传说的本质特征,“它可以领受来自各个阶层的文化与思想,其中最主要的当然是民众的思想感情”[50]。在本文的个案中,有着清代官员身份的唐英感动于童宾的真诚,《火神童公传》中形容童宾是在“童氏应报,族人惧不敢往”的情况下“毅然执役”,童氏族人的“惧怕”与童宾的“英勇”形成鲜明对比。而《童氏宗谱》所记载的表述则立意不同,童氏后人用对明代官员的“想象”表述“潘公公感其赤诚,立祠御器厂左,塑像祀之”,以烘托先人童宾封神的绝对合法化,可见“民众”对官方的微妙之态!学界所强调的传说是各种阶层文化汇集的综合体,并确立了顾氏“不立一真,惟穷流变”的传说研究原则。[51]因此,各种阶层的意识形态巧妙地融于同一个传说母题中,无论是古代官方以礼法“敕封”来安抚童宾家人及其身后的民众,还是作为地方社会的民众拥护天威之意,最终带来的是景德镇瓷业整体的共荣之象。 然而,顾颉刚提出对古史的构成及神话传说系统性的叙述要加入“故事的眼光”,是为了有效地运用于上古史的研究,是古史讨论内部的产物[52],但“用历史的眼光去看历史”,历史眼光下的“历史”是与“演进法”相关联的方法,并未深入为方法论层面的哲学性思考。由于它对历史学、民俗学的学科研究方向具有启发性作用,因此,在口述史的真实性及文献材料是否具有“书写”历史者的立场及时代主观性的问题上,民俗学学科自身以此展开了“内在性”的反思。钟敬文曾指出民间文学的“基本特征”包括集体性、口头性、变异性和传承性。[53]反观本文的风火仙师个案,“即使景德镇有更早的童宾故事,在写入家谱之前,也主要依靠口头传播。大量家谱往往以抄本形式存在,很难有条件刊印,不可能流传太广”[54],所以,笔者认同郑岩把《童氏宗谱》的口头性特征解释为对唐英官员身份及创作才华的认可,唐氏“版本踵事增华,因此它不仅铭于贞石”[55],而且童氏后人也以此为源撰写新文本补入宗谱。 整体来看,无论顾氏的历史学视角下“书写”历史者的立场,还是钟氏关注到的民间文学文本具有可变化的特征,都在回应着本文研究个案中已经论述的问题。回顾前人的研究成果,文献文本作为研究对象有着其变异性,而作为研究者的方法也限制着历史的视域。但是,具体深入某一个案时,必然同顾氏所遇情形一样,无论是历史的故事,还是传说的版本都有着自身文本的“此在”。文本必然受到历史叙述者或作者的主观性影响,甚至可以说历史本身难以是完全客观的。其实,伽达默尔提出了诠释学的研究对象,与历史学、民俗学者所关注的历史命题以及对经验性材料的理解相似,都是基于一般人文学科中对“经验”命题的再解读。他在著作《真理与方法》中指出,针对包括历史经验在内的“对象并不是与主体无关的,主体也不是与客体分离的,往往正是主体对客体的参与才使客体能被认识,其真理能被经验”[56]。因为,“文本”的主体客体互动性自然在民间传说里更能主动地衡量出历史经验与文化传承的比例,所以,运用恰当方式才能更清晰地把握文献材料里的“文本”。 (二)现象学方法介入风火仙师传说个案在上文对民间传说个案研究与方法论意义的普遍性反思中,“文本”主体客体的互动性让我们回归到研究风火仙师传说的实践中来。如何探究一段历史或某个传说呢? 首先必须持有一种态度,把这些历史“遗留”与经验作为“文本”进行解读。要走入明清两代风火仙师传说的历史中,我们还需要借鉴“一门关于理解和解释的学问”去探究。在历史的“前见”中阐释历史本身是诠释学的基本命题,与顾氏历史学视角下的“书写”历史者的立场问题相似,“前见不同,阐释者的阐释视野及质量也就不同”[57]。上文已指出,作为官员的唐英与童氏后人对同一段“历史”的表述立场相异,一个是从上向下的“俯视”,另一个是自下而上的“仰望”。基于对个案研究的具体分析,接下来笔者还要说明两个问题以及提出一个疑惑:其一,无论书写者是谁,书写出来的“内容”如何,都说明“前见”是客观存在的,并属于历史本身;其二,需要强调阐释者的阐释过程与“前见”不可分割的基本前提;其三是问题的提出,如何判断不同的前见对阐释视野的影响及产生不同的质量呢?假设“前见”在历史文本的方法论层面的阐述原理是合理的。笔者将从清代唐英所作文章及其历史背景的“前见”展开。 其次,笔者以“前见”理论对历史人物唐英的作用机制进行简要分析,伽达默尔在海德格尔解释“此在”的前提及“前理解”基础上[58],提出“前见”并不是一种错误的判断,而是中性的(具有着肯定与否定价值),它在构成我们的存在过程中,偏见(前见)的作用要比判断的作用大。[59]在“前见”的合法性前提下,阐释者始终得站在历史中进行理解与解释;另外,由于阐释者自身的存在与自身经验也构成了这段历史,解读文本研究对象的历史范围就涵盖至少两个历史阶段,即唐英在御窑厂的历史,以及唐英之前的景德镇当地的历史。因此按照伽达默尔强调的方式[60],我们所理解的唐英是需要被“去敝”的唐英。唐英所能及的视域具体包括哪些内容呢?唐英工作与生活的时代,清代之前景德镇的民间信仰,地域文化特征等形成的历史“此在”,是建构“文本”的科学性解读的历史前提条件。另外,海德格尔针对阐释者的“前提”是存在的,而提出“此在”的意义给予阐释的任务,是把“此在的本真性和整体性带到‘明处’”,同时提出阐释者作为主体也是难以“自觉承载并认识”三个“先行”构成的阐释的前提及整体的(先行具有、先行视见和先行掌握)。[61]唐英所撰《火神童公传》及重塑风火仙师信仰之前的“先行”,包括自己如何从观察、认知到设计,最后形成建构活动的计划以及所涉历史。任何时候,人们实施一项与手工行业相关的社会活动都是一个庞大的计划,以活动理论的基本条件[62]为出发点,任何思想观点或哲学观点,它与物质本身都统一于历史的过程中,唐英所“造成”或“促成”的推崇民间信仰“童宾封神”事件需要基于以上两者的共同作用。因此,这个“先行”过程是接下来进行阐释实践的具体化过程。 (三)建构风火仙师传说“从内到外”的研究路径目前,在以清代留存的文献文本为素材,从母题及功能结构为研究导向,对景德镇风火仙师传说进行的研究中,“人祭母题”逐步显现出其核心命题的意义。投火牺牲作为工艺传说“广泛存在的”故事典型,由于“祭祀祈神的目的被工艺要求遮掩了”[63],它自然具有着“文化信仰”的地方性和传承性的双重特征;同时,在风火仙师传说个案中所反映的历史人物唐英与传说文本之间的疑惑,涵盖了对风火仙师传说文本的内在性功能结构的研究,并逐步出现对“外在性的问题就从作为方法论的认识论问题转换为作为解释学哲学的存在论—本体论问题”[64]而展开的趋势。可见,这一课题包括如何科学解读童宾神化的过程。显然,传说中的童宾从明代到了清代,人们对他的印象已然模糊。清人唐英对之还原或再造,以及今天周思中的“窑神新造”之说与郑岩的“唤醒童宾”观念,都反映出明代童宾投火的目的与清代唐英造神的目的已经不同。 然而,研究对象与研究者之间的关系仍未被明确地揭示出来,该如何调适两者在哲学意义上的合理性倾向呢?吕微基于索绪尔对语言结构的研究提出“内在的”与“外在的”语言学命题,并指出“语言规则作为一种社会制度归根结底是主体的创造,但创造语言的主体只是一个在逻辑上存在的抽象主体”[65]。除了在语言学范围中“整体语言”的结构外,“言说者的意识,将其视作抽象”[66]。吕微曾强调把握民间文学的研究是“外在性问题最终不是决定于被研究的对象主体的历史化语境(对象主体的活动),而是决定于研究主体的存在论语境”,因此考察“创造主体”的逻辑性问题,才能形成一种在“学科传统与自明性框架下”对民间文本的“内在性”反思。[67]多年来“创造主体”在民间文学研究中不断被修正定义,尤其从破除传统士大夫身份的束缚以来,其内涵不断向创作的民间化延伸。民间传说、民间文学研究中相关命题多涉及索绪尔思想中定义的“主体”及“文体”,都涵盖了“对民间文学的外在性定义,即自觉地从社会、历史和文化主体的立场出发的定义”[68]。由于西方诠释学更注重观照作者本身,以“事件性”研究视角对文献材料具有的“书写”立场及时代主观性都提出过讨论。其实,这些研究都是不断地凸显出历史的记录者与历史文献的互动性问题,并肩负着如何架构更为宏大的知识体系的使命。因此,以现象学方法开展研究实践,把诠释学中的主体意识注入该互动性命题中,既可以形成理论层面的指导意义,又能以此把握研究对象整体知识生成过程。 总之,笔者在景德镇风火仙师传说的个案研究中体验到的“局限性”,正是今天我们年轻学者需要面对的对象具体化及个案“特殊性”的共性问题。 五、结 语综上所述,本文关于“童宾何以封神”的探讨,已然涉及传说文本与人祭母题、书写者立场与文化建构等命题。在中国传统社会中,文人士大夫阶层起着建构文化的作用,“着力”于无形,上至主流文化与意识形态的架构,下可自然而然地“渗透”于地方社会和民间风俗。虽说民间信仰有着自发自觉性的特点,如本文中明代童宾投火牺牲后被人们祭祀的历史。然而,一旦形成官方认同的“传统”文化形态,哪怕朝代更替,这个传统,或那个传说,总会在文人及地方行政权力的参与中再次呈现出“神”化之境。所以,民间传说中的“逝者如斯”、年代久远等说辞,无法掩盖其历史的“本真”,美丽传说的“诉说者”及传统文化的语境总是会给予它们不断生长的“土壤”。 同时,我们在研究民间传说和信仰时,可以借助多种方法来解读收集到的历史人物及与事件相关的素材,而个案的“质性”随着视角的不断变化而逐步被“辨明”。在做好“形而下”的研究工作之后,个案之间是否存在着内在性关联,这必然导向“形而上”的哲理性层面的研究。所以,今天身在现代化高铁上飞奔的我们,回首远望灯火阑珊处的童宾与唐英时,看到这些连缀起来的历史文化碎片,既能感受到我们在研究民间文化时遇到的各种遗憾和挑战,同时也是我们理解文化传承和文化传统的再生产机制的样板,这为认识论和方法论的更新提供了新的思路。 注释: [1]参见刘毅:《陶瓷业窑神崇拜述论》,《景德镇陶瓷》1997年第3期;刘毅:《陶瓷业窑神再研究》,《文物》2010年第6期。 [2]参见龙红、王玲娟:《行业保护神——论中国古代造物设计神话传说中的行业模式与主题》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2011年第1期。 [3]詹珊:《重建敕封万硕侯师主佑陶庙碑记》,转引自陈靖:《明清景德镇瓷业神灵信仰与地域社会》,复旦大学硕士学位论文,2010年,第23页。 [4]蓝浦、郑廷桂:《景德镇陶录》,黄山书社,2015年,第10—11页。 [5]参见刘朝晖:《明清以来景德镇的瓷业与社会控制》,复旦大学博士学位论文,2005年,第111页。 [6]陈连山:《再论中韩两国陶瓷、冶炼行业人祭传说的比较》,文日焕、祁庆富:《民族遗产(第三辑)》,学苑出版社,2010年,第95页。 [7]陈连山:《再论中韩两国陶瓷、冶炼行业人祭传说的比较》,文日焕、祁庆富:《民族遗产(第三辑)》,学苑出版社,2010年,第95页。 [8]顾希佳:《春秋晚期吴越冶炼民俗刍议》,《杭州师范学院学报(社会科学版)》2002年第5期。 [9]参见顾希佳:《春秋晚期吴越冶炼民俗刍议》,《杭州师范学院学报(社会科学版)》2002年第5期。 [10]参见顾希佳:《春秋晚期吴越冶炼民俗刍议》,《杭州师范学院学报(社会科学版)》2002年第5期。 [11]金泽:《当代中国民间信仰的形态建构》,《民俗研究》2018年第4期。 [12]参见刘毅:《陶瓷业窑神崇拜述论》,《景德镇陶瓷》1997年第3期;刘毅:《陶瓷业窑神再研究》,《文物》2010年第6期;刘朝辉:《明清时期景德镇瓷业及社会控制》,复旦大学博士学位论文,2005年,第112-114页。 [13]吕微:《神话何为:神圣叙事的传承与阐释》,社会科学文献出版社,2001年,第7页。 [14]参见吕微:《神话何为:神圣叙事的传承与阐释》,社会科学文献出版社,2001年,第1页。 [15]王立:《主题学的理论方法及其研究实践》,《学术交流》2013年第1期。 [16]吕微:《神话何为:神圣叙事的传承与阐释》,社会科学文献出版社,2001年,第4页。 [17]张发颖编:《唐英督陶文档》,学苑出版社,2011年,第10-12页。 [18]王尧、刘魁立:《生命树·林中路——“民间叙事的形态研究”问答、评议及讨论》,《民族艺术》2017年第1期。 [19]参见刘安:《淮南子》卷九《主术训》,岳麓书社,2015年,第71页;萧统编:《文选》第十五卷《张平子思玄赋》,李善注,上海古籍出版社,1986年,第665页。 [20]王尧、刘魁立:《生命树·林中路——“民间叙事的形态研究”问答、评议及讨论》,《民族艺术》2017年第1期。 [21]参见吕微:《神话何为:神圣叙事的传承与阐释》,社会科学文献出版社,2001年,第6页。 [22]金泽:《宗教人类学学说史纲要》,中国社会科学出版社,2010年,第15页。 [23]金泽:《民间信仰的聚散现象初探》,《文史哲》2006年第1期。 [24]刘毅:《陶瓷业窑神崇拜述论》,《景德镇陶瓷》1997年第3期。 [25]参见龙红、王玲娟:《行业保护神——论中国古代造物设计神话传说中的行业模式与主题》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2011年第1期。 [26]闻人军译注:《考工记译注》,上海古籍出版社,2008年,第4页。 [27]赵利中:《文化遗产关键词:陶瓷》,《民族艺术》2015年第5期。 [28]施爱东:《顾颉刚故事学范式回顾与检讨——以“孟姜女故事研究”为中心》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2008年第2期。 [29]户晓辉:《民间文学的学科自觉与规范化追求——读吕微〈神话何为〉》,《民俗研究》2002年第1期。 [30]牟学苑:《殷弘绪的传教活动与景德镇“窑神”故事的传播》,杨慧林:《基督教文化学刊(第1辑)》,宗教文化出版社,2010年,第248-257页。 [31]参见张发颖编:《唐英督陶文档》,学苑出版社,2011年,第12页。 [32]参见周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》,《创意与设计》2012年第3期。文中指出唐英于“雍正七年五年吉旦”作《风火仙师登座文》并“立小传于丰碑”。 [33]参见周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》,《创意与设计》2012年第3期。 [34]参见张发颖编:《唐英督陶文档》,学苑出版社,2011年,第11页。 [35]参见张发颖编:《唐英督陶文档》,学苑出版社,2011年,第11页。 [36]参见江西省历史学会编:《景德镇制瓷业历史调查资料选辑》,内部出版,1963年,第46页。 [37]参见江西省历史学会编:《景德镇制瓷业历史调查资料选辑》,内部出版,1963年,第46页。 [38]郑岩:《龙缸与乌盆——器物中的灵与肉》,《文艺研究》2018年第10期。 [39]周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》,《创意与设计》2012年第3期。 [40]张发颖编:《唐英督陶文档》,学苑出版社,2011年,第12页。 [41参见周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》,《创意与设计》2012年第3期。 [42]年希尧:《重修风火神庙碑记》,转引自陈靖:《明清景德镇瓷业神灵信仰与地域社会》,复旦大学硕士学位论文,2010年,第28页。 [43]参见张发颖编:《唐英督陶文档》,学苑出版社,2011年,第11页。 [44]参见邱国珍:《景德镇瓷俗》,江西高校出版社,1994年,第66页。笔者查证相关资料,刘朝晖在其博士论文中提及邱国珍于《景德镇瓷俗》的说法“清朝廷也敕封其为广利窑神”,虽无法考据出敕封的时间,但可明确为唐英督陶之后,故在此使用清代来泛指时间。 [45]郑岩:《龙缸与乌盆——器物中的灵与肉》,《文艺研究》2018年第10期。 [46]参见左丘明:《左传》卷十一《定公三年》,蒋冀聘点校,岳麓书社,2006年,第319页。 [47]参见刘朝晖:《明清以来景德镇的瓷业与社会控制》,复旦大学博士学位论文,2005年,第114页。 [48]郑岩:《龙缸与乌盆——器物中的灵与肉》,《文艺研究》2018年第10期。 [49]陈泳超:《顾颉刚关于孟姜女故事研究的方法论解析》,《民族艺术》2000年第1期。 [50]参见陈泳超:《顾颉刚关于孟姜女故事研究的方法论解析》,《民族艺术》2000年第1期。 [51]参见陈泳超:《顾颉刚关于孟姜女故事研究的方法论解析》,《民族艺术》2000年第1期。 [52]陈泳超:《顾颉刚关于孟姜女故事研究的方法论解析》,《民族艺术》2000年第1期。 [53]参见陈泳超:《顾颉刚关于孟姜女故事研究的方法论解析》,《民族艺术》2000年第1期。 [54参见袁先欣:《顾颉刚的古史与民俗学研究关系再探讨》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2016年第1期。 [55]参见钟敬文主编:《民间文学概论》,高等教育出版社,2010年,第18页。 [56]郑岩:《龙缸与乌盆——器物中的灵与肉》,《文艺研究》2018年第10期。 [57]郑岩:《龙缸与乌盆——器物中的灵与肉》,《文艺研究》2018年第10期。 [58]洪汉鼎编著:《〈真理与方法〉解读》,商务印书馆,2018年,第3页。 [59]张江:《前见是不是立场》,《学术月刊》2016年第11期。 [60]参见赵光武:《哲学解释学的解释理论与复杂性探索》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2004年第4期。 [61]参见洪汉鼎编著:《〈真理与方法〉解读》,商务印书局,2018年,第238-241页。 [62]参见洪汉鼎编著:《〈真理与方法〉解读》,商务印书局,2018年,第263-271页。 [63]参见张江:《前见是不是立场》,《学术月刊》2016年第11期。 [64][联邦德国]F·拉普:《技术哲学导论》,刘武、康荣平、吴明泰译,陈昌曙审校,辽宁科学技术出版社,1986年,第94页。 [65]李鹏:《铸造牺牲的民俗解析》,《北京理工大学学报(社会科学版)》2008年第5期。 [66]吕微:《“内在的”和“外在的”民间文学》,《文学评论》2003年第3期。 [67]吕微:《“内在的”和“外在的”民间文学》,《文学评论》2003年第3期。 [68][瑞士]索绪尔:《索绪尔第三次普通语言学教程》,屠友祥译,上海人民出版社,2018年,第96页。 [69]参见吕微:《“内在的”和“外在的”民间文学》,《文学评论》2003年第3期。 [70]吕微:《“内在的”和“外在的”民间文学》,《文学评论》2003年第3期。 [71](1)参见张发颖编:《唐英督陶文档》,学苑出版社,2011年,第12页。 [72](2)参见刘朝晖:《明清以来景德镇的瓷业与社会控制》,复旦大学博士学位论文,2005年。 [73](3)参见苏永明:《风火仙师崇拜与明清景德镇行帮自治社会》,《地方文化研究》2015年第1期。 [74](4)参见陈靖:《明清景德镇瓷业神灵信仰与地域社会》,复旦大学硕士学位论文,2010年;詹嘉、何炳钦:《景德镇瓷业神袛的历史文化考察》,《农业考古》2011年第4期;王小军:《景德镇制瓷业行业神崇拜研究》,《江西社会科学》2004年第12期;李兴华:《移民与景德镇瓷业神信仰研究——以御窑厂神灵崇拜演变为视角》,《陶瓷学报》2014年第2期。詹嘉、何炳钦的文章题目中“神袛”两字使用错误,应为“神祇”,特此说明。 [75](5)参见郑岩:《龙缸与乌盆——器物中的灵与肉》,《文艺研究》2018年第10期;周思中、熊贵奇:《窑神新造:唐英在景德镇的御窑新政与风火仙崇拜》,《创意与设计》2012年第3期;牟学苑:《殷弘绪的传教活动与景德镇“窑神”故事的传播》,杨慧林:《基督教文化学刊(第1辑)》,宗教文化出版社,2010年,第248-257页;李兴华、李松杰、肖绚:《景德镇窑神崇拜与象征空间的构建——以风火神童宾为个案研究》,《内蒙古大学艺术学院学报》2011年第4期。 (责任编辑:admin) |