|

四库馆臣对宋人笔记分类的早期认知 ——从《四库全书初次进呈存目》谈起 赵 龙 赵龙(1982—),男,安徽当涂人,博士,上海师范大学图书馆副研究馆员、硕士生导师,主要研究方向:历史文献学、宋代政治制度史。 摘 要:《四库全书初次进呈存目》是“四库学”的重要文献之一,处于四库馆臣纂修分类稿与《四库全书总目》的过渡阶段,有承上启下的特点。《四库全书初次进呈存目》撰者在对前代书目分类批判继承的基础上,搭建起较为完整的图书分类体系,反映了四库馆臣对传统学术史和学术体系的基本建构。《四库全书 初次进呈存目》残本著录宋人笔记94种,并对这些笔记的书名、著者、版本及真伪等问题做了考订辨析,也就部分笔记在传布过程中的卷帙篇幅、文字增删等情况进行了简要分析。考察《四库全书初次进呈存目》的著录情况,有助于探讨四库馆臣对宋人笔记的早期认知,进而全面窥探其对宋人笔记的接受与批判。 关键词:四库馆臣;宋人笔记;《四库全书初次进呈存目》;笔记分类 笔记作为一种文体,是指“随笔记事而非刻意著作之文”[1]编纂说明。宋人笔记所载内容十分丰富,几乎 涵括宋代政治、经济、军事、文化及社会生活等诸方面。“其关于历史事件或人物的记载与正史所云往往差异颇大,而这种差异其实极具深意,故而能引起清人的极大关注,尤以四库馆臣为典型”[2]。自20世纪 80 年代以来,文渊阁、文津阁、文澜阁《四库全书》,文溯阁《四库全书》书前提要及《四库全书初次进呈存目》(以下简称《存目》)等被陆续影印或点校出版,“四库学”文献日益丰富,相关研究成果不断涌现。清乾隆时期四库全书馆开馆以来,四库馆臣对宋人笔记的著录及整理成果颇丰,审视并观照这些成果,对推动今人研究宋人笔记变得愈发重要。自2003年以来,随着《全宋笔记》项目整理成果的不断积累,学界关于宋人笔记的研究维度也愈加多重。本文即着眼于《存目》,探讨四库馆臣对宋人笔记分类的早期认知,以就教于方家。 一、《存目》著录宋人笔记概况 《存目》是一部重要的“四库学”文献,约撰成于清代乾隆年间,见著录于《“国立中央图书馆”善本书目》[3]上册甲编卷二,直到21世纪初,才逐渐引起学界关注;不过,学者们多聚焦于《存目》的成稿时间、编纂性质等层面,研究成果还处于解决《存目》的初步问题[1]。《存目》今存提要1878篇(1869篇完整,余9篇属残篇):经部365篇、史部425篇、子部467篇、集部621篇[4]整理凡例,其中包含94种宋人笔记提要,分别是: 孙光宪《北梦琐言》、周羽翀《三楚新录》、乐史《广卓异记》、龙衮《江南野史》、佚名《五国故事》、钱易《南部新书》、田况《儒林公议》、司马光《涑水记闻》、强至《韩忠献公遗事》、旧题苏轼《仇池笔记》、杨彦龄《杨公笔录》、黄休复《茅亭客话》、刘斧《青琐高议》、沈括《梦溪笔谈》、米芾《海岳名言》《画史》、孔平仲《珩璜新论》、王巩《甲申杂记》《闻见近录》《随手杂录》、李廌《师友谈记》、邵伯温《闻见前录》、释惠洪《冷斋夜话》、叶梦得《岩下放言》《避暑录话》、彭乘《墨客挥犀》、李格非《洛阳名园记》、张礼《游城南记》、王谠《唐语林》、何薳《春渚纪闻》、黄伯思《东观馀论》、陈东《靖炎两朝见闻录》、佚名《建炎复辟记》、赵叔问《肯綮录》、马永卿《懒真子》、朱弁《曲洧旧闻》、洪皓《松漠纪闻》、龚明之《中吴纪闻》、施德操《北窗炙輠录》、朱翌《猗觉寮杂记》、徐度《却扫编》、王观国《学林》、王灼《碧鸡漫志》、姚宽《西溪丛语》、王铚《默记》、释祖秀《华阳宫纪事》、佚名《窃愤录》《南渡录》、沈作喆《寓简》、曾敏行《独醒杂志》、邵博《闻见后录》、庄绰《鸡肋编》、孟元老《东京梦华录》、龚颐正《芥隐笔记》、费衮《梁溪漫志》、吴曾《能改斋漫录》、洪迈《容斋随笔》、陆游《老学庵笔记》、周必大《淳熙玉堂杂记》、周煇《清波杂志》、王明清《挥麈录》、陈善《扪虱新话》、赵彦卫《云麓漫抄》、陈鹄《西塘耆旧续闻》、王楙《野客丛书》附《野老记闻》、李心传《建炎以来朝野杂记》、葛洪《涉史随笔》、叶绍翁《四朝闻见录》、赵与时《宾退录》、张端义《贵耳集》、岳珂《桯史》、孙奕《示儿编》、俞文豹《吹剑录》、刘昌诗《芦浦笔记》、王应麟《困学纪闻》、周密《齐东野语》《癸辛杂识》《澄怀录》《志雅堂杂抄》、赵升《朝野类要》、施清臣《东洲几上语》《枕上语》、陈郁《藏一话腴》、俞德邻《佩韦斋辑闻》、吴自牧《梦粱录》、车若水《脚气集》、刘一清《钱塘遗事》、罗璧《识遗》、徐铉《稽神录》、旧题张师正《括异志》、佚名《言行拾遗事录》、佚名《五色线》、黄震《黄氏日抄》。 以上提要分布于《存目》的史部别史类、诏令类、传记类、地理类、史评类、故事类、杂史类,子部小说家类、类书类、杂家类、杂艺类、考证类、儒家类,集部诗文评类。后来成书的《四库全书总目》(以下简称《总目)共著录宋人笔记252种,实际收入《四库全书》197 种,存目55种[5]。笔者以为,细致梳理《存目》所涉宋人笔记提要,并比照《总目》所载,当有助于今人深入讨论四库馆臣关于宋人笔记的早期认知及其动态演变,进而全面考察他们对宋人笔记的接受与批判。需要说明的是由于现存的《存目》不完整,与《总目》就数量上的比较不具备计量学意义,本文关于《存目》和《总目》著录宋人笔记的比较研究,限定于二者均有著录的宋人笔记上。 二、《存目》的分类成就 《四库全书凡例》曰:“古来诸家著录,往往循名失实,配隶乖宜。不但《崇文总目》以《树萱录》入之种植,为郑樵所讥,今并考校原书,详为厘定。”[6]这里,四库馆臣指出了传统书目著录的一个顽症,即图书分类时,存在忽略内容而仅据书名错误类分至某类的现象。目前,学界关于四库馆臣对图书分类的研究多集中于《总目》所取得的成就,而于《存目》所取得的成绩有所忽略。事实上,《存目》诸提要的撰者在对前代书目分类做了认真批判分析的基础上,已经建立起较为完整的图书类分体系。为行文表述之便,现将《存目》与《总目》的部类分类对比列表如下(表1)。 表1《存目》与《总目》分类异同[2]

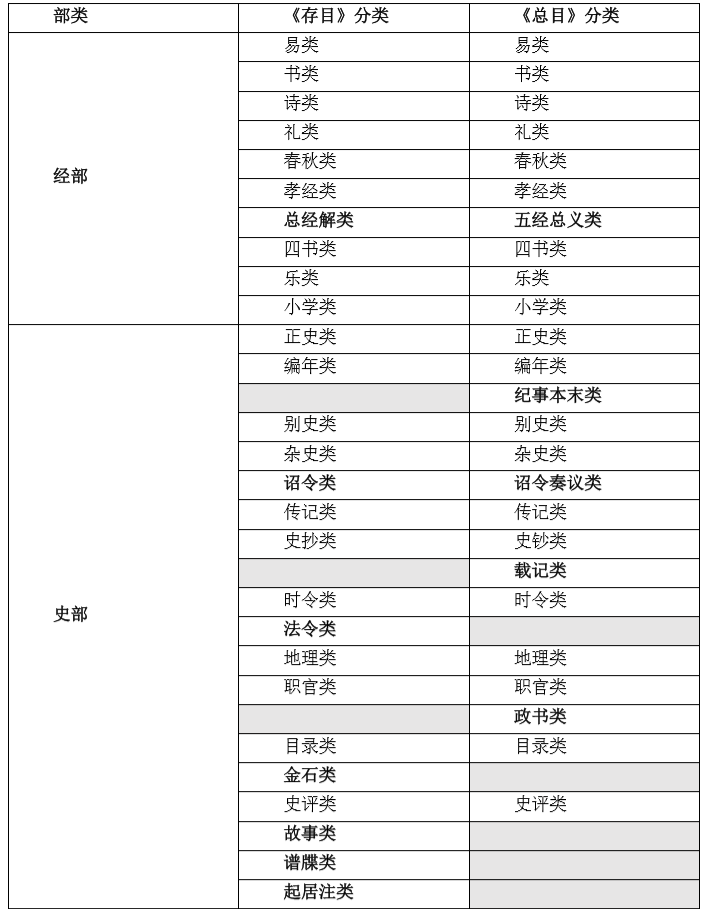

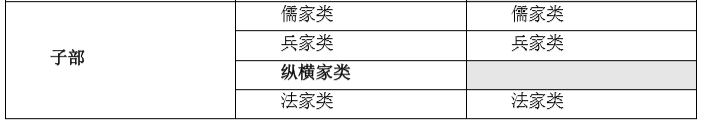

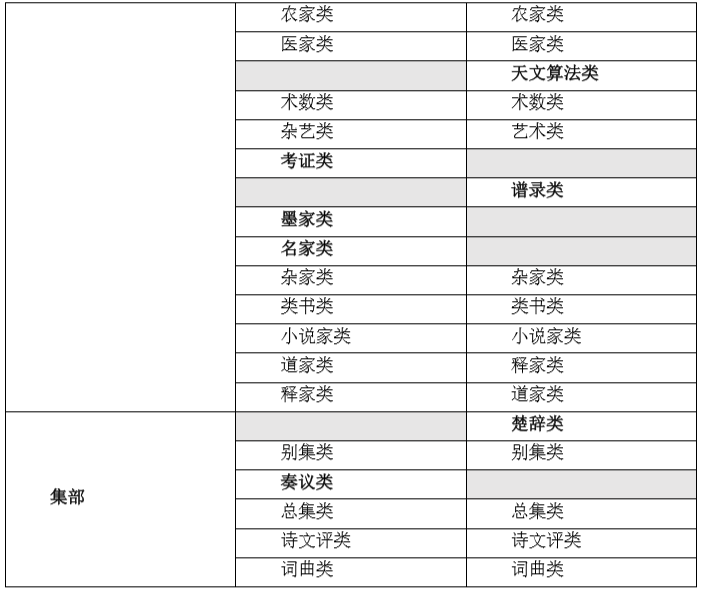

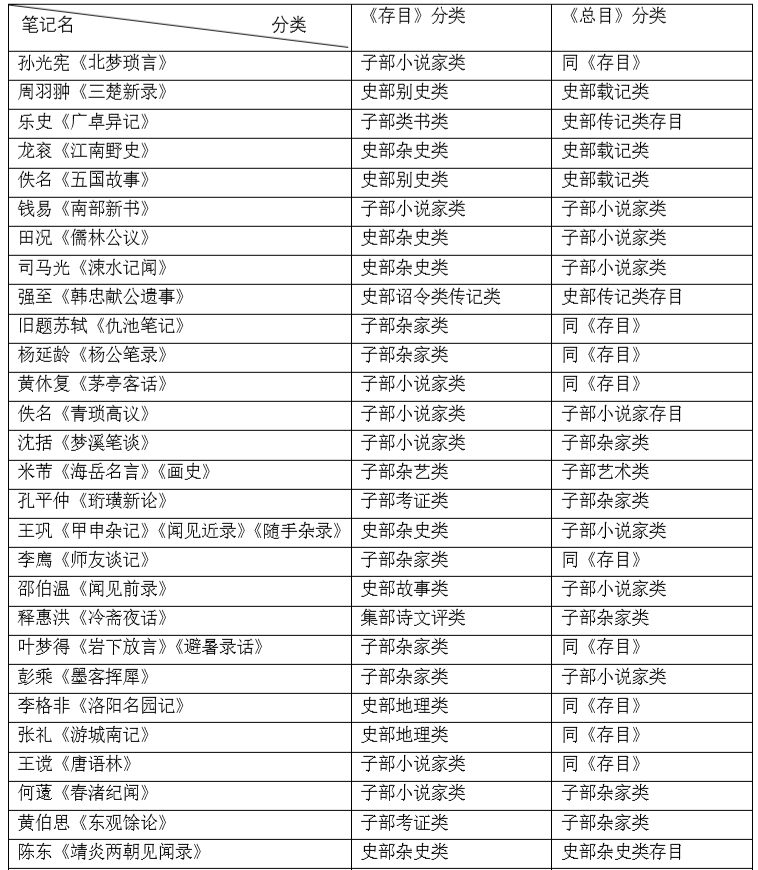

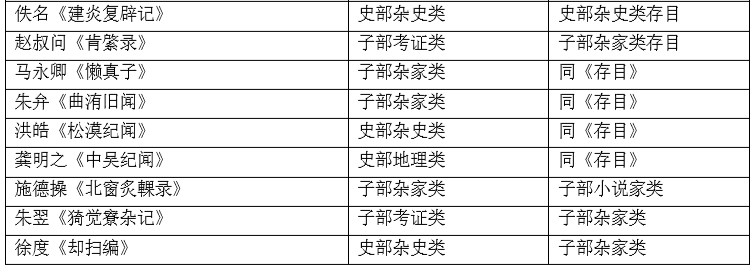

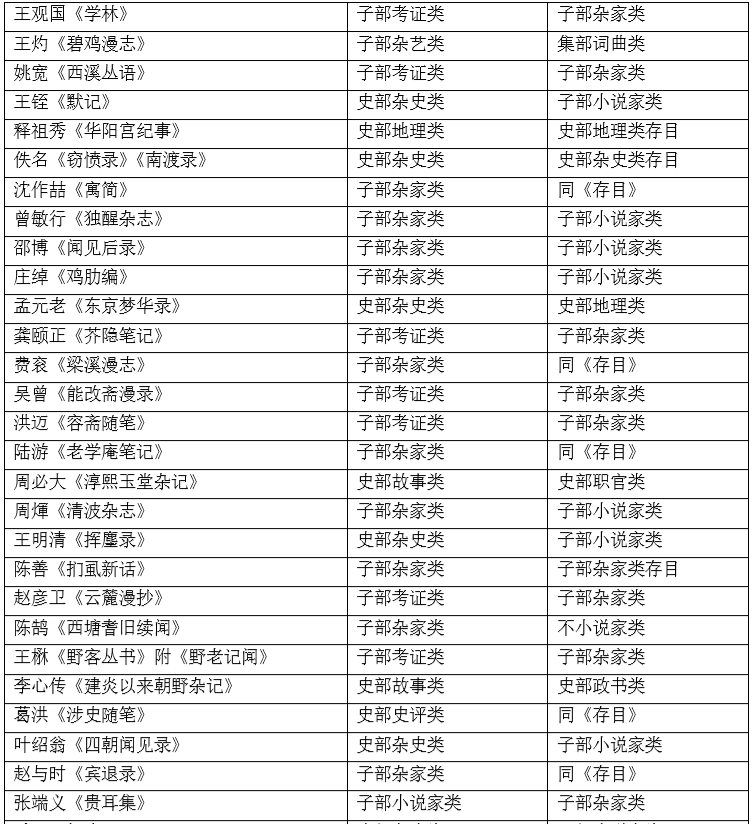

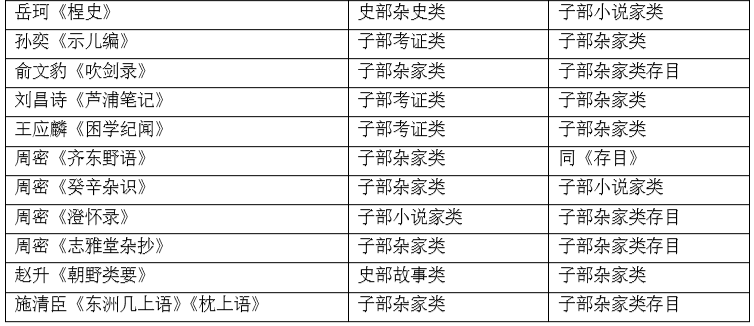

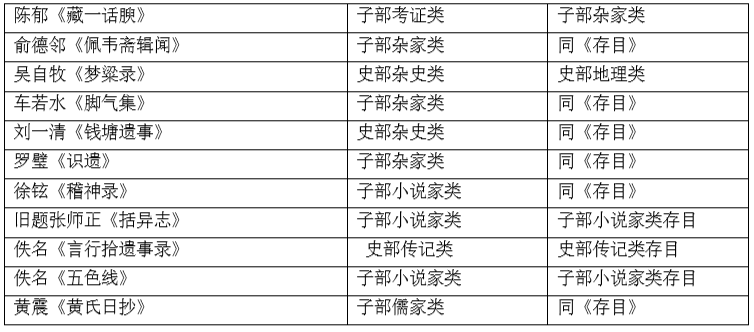

由于传世《存目》已非完本,并未见如《总目》中每部类之前所撰的“总序”“小序”之类,从而无法直接 观察《存目》的分类原则,但通过上表所列类目的比对可见,《存目》的分类大体为《总目》所继承;换而言之,《总目》的分类是建立在《存目》的基础之上而再有所调整。如《存目》的经部“总经解类”类目名称,在《总目》中被修改为“五经总义类”。至于修改的缘由,四库馆臣认为清徐乾学刻《九经解》,“顾湄兼采总集 经解之义,名曰'总经解',何焯复斥其不通,盖正名若是之难也。”又考《隋书•经籍志》,“于统说诸经者, 虽不别为部分,然‘论语类’末称《孔丛》《家语》《尔雅》诸书并五经总义附于此篇,则固称‘五经总义’矣。今准以立名,庶犹近古,《论语》《孝经》《孟子》虽自为书,实均五经之流别,亦足以统该之[矣]。其校正文字及传经诸图并约略附焉,从其类也” [7]P422。由此观之,四库馆臣将“总经解类”改为“五经总义类”,不但继承了前代书目在经部中设置易、书、诗、礼、春秋、乐、孝经等小类的传统,而且也是根据经学发展的实际 情况做出的及时总结。该类目的设置,“是建立在对经学史发展进行全面分析的基础之上的,体现了传统经学学术的特点和演变的规律”[8]。 次如经部“四书类”的设立。四库馆臣认为有“四书”之名,当始自南宋淳熙时朱熹将旧《礼记》中的 《大学》《中庸》二篇拆出,与《论语》《孟子》并列,成为宋以降重要的儒家经典。故“从《明史•艺文志》例,别立‘四书’一门,亦所谓礼以义起也”[7]P454。《存目》创立“四书类”类目,反映了四库馆臣对宋儒重义理的学术特征有较为准确的把握,也体现了“四书类”设置的合理性,因而被《总目》所承继。 再如《存目》史部“金石类”的设置,此目虽被后来的《总目》统一归入“目录类”,但仍可见四库馆臣对 前代书目分类的批判继承。《总目》“目录类”小序曰:“金石之文,隋、唐《志》附‘小学’,《宋志》乃附‘目录’今用《宋志》之例,并列此门,而别为子目,不使与经籍相淆焉。”[7]1128在此认知基础之上,四库馆臣进 一步对“金石类”与“目录类”并列的原因作出解释: 《隋志》以秦会稽刻石及诸石经皆入小学,《宋志》则金石附目录。今以集录古刻条列名目者,从《宋志》入目录。其《博古图》之类,因器具而及款识者,别入谱录。石鼓文音释之类,从《隋志》别入小学。《兰亭考》《石经考》之类,但征故实,非考文字,则仍隶此门,俾从类焉。[7]1151 综上所述,从《存目》分类到《总目》对《存目》类分成果的吸收与取舍,体现了四库馆臣对图书分类的认知不断深化。换句话说,《存目》各类目的设立说明四库馆臣批判继承并发展了前代书目类分图书的基本框架和方法,反映了四库馆臣对传统学术史和学术体系的基本建构,而《存目》的类目设置又被《总目》承继并加以取舍,从而使其成为传统目录学著作之集大成者。 三、《存目》与《总目》类分宋人笔记异同比较 本着“考校原书,详为厘定”的精神,在《存目》中,四库馆臣在总结前代书目著录宋人笔记的成功经验与失败教训的基础上,创建了独到的分类体系,而这一分类体系与《总目》著录又存在一些差异。为行文之便,特制《存目》与《总目》涉关宋人笔记的分类对比表(表2)。 表2《存目》与《总目》分类对比

根据以上列表,在《存目》和《总目》中,四库馆臣对宋人笔记分类的认知差异主要集中在“别史类”“类 书类”“杂史类”“杂艺类”“故事类”“考证类”“传记类”“杂家类”“小说家类”诸类目。为使行文更加直观,特将《存目》与《总目》就表2所列诸种笔记类分的异同,分述如下。 一是《存目》关于宋人笔记的分类被《总目》所接受。如朱弁《曲洧旧闻》、尤袤《遂初堂书目》入小说类[9],《直斋书录解题》入小说家类[10]333,马端临《文献通考》亦入子部小说家类[11]6056。《存目》提要云: 《文献通考》载弁《曲洧旧闻》一卷,《杂书》一卷,《骫骳说》一卷。此本独《曲洧旧闻》,已十卷。然此本后[从]宋椠影钞 ,每卷末皆有“临安府太庙 前尹家书籍铺刊”字,又“惇”字避光宗讳,皆缺笔。盖南宋旧刻,不应有误,必《通考》讹“十卷”为“一卷”也。案:弁以建炎丁未使金被留,越十七年乃归。而书中有腊月八日清凉山见佛光事,云岁在甲寅;又记秘魔岩事,其地在燕京;又记其友述定光佛语,云俘囚十年,则书当作于留金时。然皆追叙北宋遗事,无一语及金,故 曰《旧闻》。《通考》列之小说家。今观其书,虽有神怪、谐谑数条,然所记多当时祖宗盛德及诸名臣言行 ,而于王安石之变法,蔡京之绍述,分朋角立之故 ,言之尤祥[详]。盖意在申明北宋一代 兴衰治乱之由,深于史事有补,实非小说家流也。惟其中间及诗话、文评及诸考证,不名一格,不可目以杂史,改入之杂家类中。[12]931 在上述提要中,四库馆臣认为《曲洧旧闻》除记载少量“神怪、谐谑”之事外,所载其他内容多意在“申明北宋一代兴衰治乱之由,深于史事有补”,实非小说家之流;又因此书内容间涉诗话、文评及考证类,亦“不可目以杂史”,故而归入杂家类。这一分类思想,被后来的《总目》所继承,并无太大改动。 二是《总目》推翻《存目》关于宋人笔记的分类,重新加以类分。以下分两种情况叙述。 (一)大类发生变化,分述如次 1.由史部改入子部。如邵伯温《闻见前录》,《存目》入史部故事类,《总目》改入子部小说家类。关于《闻见前录》,《存目》提要云: 是书成于绍兴二年。前十六卷记太祖以来故事,而于王安石新法始末及一时同异之论,载之尤详。其论洛、蜀、朔三党相攻,惜其各立门户,授小人以间;又引程子之言,以为变法由于激成,皆平心之论。其记灯笼锦事出文彦博之妻,于事理较近。其记韩、富之隙,由撤帘不由定策,亦足以订强至家传之讹。周必大跋《吕献可墓志》,谓伯温是书颇多荒唐,凡所书人及其岁月,鲜不差误。殆好恶已甚之词,不尽然也。十七卷多记杂事,其洛阳、永乐诸条,多寓麦秀黍离之感。十八卷至二十卷皆记邵子之言行,而殇女转生,黑猿感孕,意欲神奇其父,转涉妖诬。又记邵子之言,谓老子得《易》之体,孟子得《易》之用,文中子以佛为西方圣人,亦不以为非,似乎附会。至投壶一事,益猥琐不足纪。盖亦择焉不精者,取其大旨可尔[12]678-679。 上述文字基本被《总目》所承袭,但四库馆臣最终认为该书虽有“故事”之名却无“故事”之实,转改入子部小说家类[7]1861。 次如赵升《朝野类要》,《存目》提要云: 其书征引朝廷故事,以类相从。一班朝,二典礼,三故事,四称谓,五举业,六医卜,七入仕,八职任,九法令,十政事,十一帅幕,十二降免,十三尤难,十四馀纪,逐事又各标小目,而一一详诠其说,体例近蔡邕《独断》。宋至今五六百年,其一时吏牍之文,与缙绅沿习之语,多与今殊。是书逐条解释,开卷厘然,亦有功于考证者也。[12]685-686 此书在《存目》中入史部故事类,后来四库馆臣认为是书“较之小说家流资嘲戏、侈神怪者,固迥殊矣”[7]1589,于《总目》中改入子部杂家类。 复如徐度《却扫编》,《存目》入史部杂史类,《总目》入子部杂家类。《存目》提要虽批评此书中“《新唐书》载事倍于《旧书》,皆取小说,因欲史官博采异闻,则未免失之泛滥。此书上卷载‘叶梦得所记俚语'一条,中卷载‘王鼎嘲谑’一条,下卷载‘翟巽诙谐’一条,为例不纯,自秽其书,是亦嗜博之证矣”,但也认可该书所记“皆国家典章、前贤故事,言颇详核”,以为是“说部中之有裨史学者”,“大致纂述旧闻,足资掌故,与《挥塵》诸录、《石林燕语》可以鼎立,而文简于王,事核于叶,则似为胜之云”[12]418-419。《存目》对本书的评价基本被《总目》所沿袭,但因不符“杂史类”体例,又因其“纂述旧闻,足资掌故”,而被《总目》改置子部杂家类[7]1614。 最后如田况《儒林公议》、司马光《涑水记闻》、王巩《甲申杂记》《闻见近录》《随手杂录》、王铚《默记》、王明清《挥塵录》、叶绍翁《四朝闻见录》、岳珂《桯史》等,《存目》入史部杂史类,《总目》改入子部小说家类。以司马光《涑水记闻》为例,《存目》提要云: 光尝与刘恕议取实录、正史,旁采异闻,作《资治通鉴后纪》,此编盖以备《后纪》之用也。其中,间载流俗传闻之说,朝士诙谐之语,不必尽关史事者。疑当日随笔札记,尚未及一一刊削也。后其曾孙侍郎伋以所书吕夷简事,欲毁其板,而陈振孙《书录解题》又深以伋之毁板为非,聚讼纷纭,迄无定论。要其可据者多,未可以一二小节废也。[12]420-421 而《总目》提要认为:“是编杂录宋代旧事,起于太祖,讫于神宗。每条皆注其述说之人,故曰《记闻》。或如张詠请斩丁谓之类,偶忘名姓者,则注曰‘不记所传’,明其他皆有证验也。间有数条不注者,或总注于最后一条以括上文,或后来传写,不免有所佚脱也。其中所记,国家大政为多,而亦间涉琐事……盖本光未成之稿,传写者随意编录,故自宋以来,即无一定之卷数也。今参稽厘订,凡一事而详略不同可以互证者,仍存备考”。[7]1847-1848认为此书体例与史部杂史类不符,故改入子部小说家类。 2.由集部改入子部。如释惠洪《冷斋夜话》,《存目》入集部诗文评类,而《总目》改入子部杂家类。子部杂家类及集部诗文评类在《存目》及《总目》中俱有设立。关于“诗文评类”的设置,《总目》云: 文章莫盛于两汉,浑浑灏灏,文成法立,无格律之可拘。建安、黄初,体裁渐备,故论文之说出焉,《典论》其首也。其勒为一书传于今者,则断自刘勰、钟嵘。勰究文体之源流,而评其工拙;嵘第作者之甲乙,而溯厥师承,为例各殊。至皎然《诗式》,备陈法律;孟棨《本事诗》,旁采故实;刘攽《中山诗话》、欧阳修《六一诗话》,又体兼说部。后所论著,不出此五例中矣。宋、明两代,均好为议论,所撰尤繁。虽宋人务求深解,多穿凿之词;明人喜作高谈,多虚骄之论。然汰除糟粕,采撷菁英,每足以考证旧闻,触发新意。《隋志》附总集之内,《唐书》以下则并于集部之末,别立此门。[7]2736 《冷斋夜话》所载虽十之七八为诗话,然四库馆臣经考订后认为该书“杂记见闻”,虽“晁公武诋此书多诞妄伪托者”,“然惠洪本工诗,其论诗实多中理解。所言可取则取之,其托于闻之某某,置而不论可矣”,改属子部杂家类[7]1610。 3.由子部改入集部。如王灼《碧鸡漫志》,《存目》入子部杂艺类,提要曰:“其书核叙乐府源流,最为详柝,犹可以考见宋代歌词梗概,实亦《乐府解题》之类也。[12]824《总目》改入集部词曲类。《总目》词曲类小序交代了该类目设置之由,其云: 词、曲二体在文章、技艺之间。厥品颇卑,作者弗贵,特才华之士以绮语相高耳。然三百篇变而古诗,古诗变而近体,近体变而词,词变而曲,层累而降,莫知其然。究厥渊源,实亦乐府之馀音,风人之末派。其于文苑,同属附庸,亦未可全斥为俳优也。今酌取往例,附之篇终。[7]2779 而“词曲类”在《存目》与《总目》的集部均有设立,四库馆臣就此书所载内容详加考述后,认为不符杂艺类之属,故改置入词曲类[7]2807。 (二)大类不变而同一大类内子目分属发生变化 1.《存目》入史部别史类,而《总目》改入史部载记类,如周羽翀《三楚新录》、佚名《五国故事》等即是。 《总目•史部总叙》曰:“史之为道,撰述欲其简,考证则欲其详。莫简于《春秋》,莫详于《左传》……然 则古来著录,于正史之外,兼收博采,列目分编,其必有故矣。”总括群书后分为十五类,其中“正史”“编年”[“纪事本末”]“别史”“杂史”“诏令奏议”“传记”“史抄”和“载记”等类,“皆参考纪传者也”[7]611。关于“别史类”类目的设置,四库馆臣认为“《汉艺文志》无史名,《战国策》《史记》均附见于《春秋》。厥后著作渐繁,《隋志》乃分《正史》《古史》《霸史》诸目。然梁武帝、元帝《实录》列诸《杂史》,义未安也”。而宋代陈振孙 《直斋书录解题》创立的“别史类”,“义例独善”,很好地处理了“上不至于正史,下不至于杂史者”,故从其例,“命曰‘别史’,犹大宗之有别子云尔。包罗既广,六体兼存。必以类分,转形琐屑”[7]686。关于“载记类”类目的设置,《总目》“载记类”小序言:梁人阮孝绪《七录》立“伪史”一目,《隋书•经籍志》改称“霸史”,后马端临《文献通考》兼用二名,“然年祀绵邈,文籍散佚,当时僭撰久已无存,存于今者大抵后人追记而已。曰‘霸’曰‘伪’,皆非其实”,故于类目不设“伪史”“霸史”。而“采录《吴越春秋》以下述偏方僭乱遗迹者,准《东观汉记》《晋书》之例,总题曰'载记',于义为允”[7]903。 上列二种笔记,陈振孙《直斋书录解题》皆入“伪史类”[10]138。《存目•三楚新录》提要云:“宋修仁令周羽翀编。三楚者,长沙马殷、武陵周行逢、江陵高季兴据楚地称王者三家也。一国为一卷。欧阳修《五代 史记》亦撮其大纲。” [12]396《存目•五国故事》提要云:“不著撰人名氏。五国谓吴杨行密、南唐李昪、蜀王建、孟知祥、汉刘龑、闽王审知也。郑樵《通志》列之‘霸史’类中。余寅作序,颇讥之,以为欧阳修之弃馀。盖小说家流,非史体也。中于南汉称彭城,于留从效姓称娄,钱塘厉鹗跋以为吴越后人入宋所作,避武肃王讳。然此书体例丛杂,本无一定,《闽•王延翰传》内称其妻为博陵氏,未闻吴越讳崔也,盖不可考矣。”[12]397至《总目》,四库馆臣认为此类笔记“曰‘霸’曰‘伪’,皆非其实”,又认为“上不至于正史,下不至于杂史者”,可入“别史类”故《存目》及前代书目关于《三楚新录》《五国故事》的分类均不妥,特别是《五国故事》,四库馆臣认为实为“小说之体”,“记录颇为繁碎”,“然考古在于博征,固未可以琐录废也”,而将它们列入史部载记类[7]910。 2.《存目》入史部杂史类,《总目》改入史部载记类,如龙衮《江南野史》等;亦有《存目》入史部杂史类,《总目》改入史部地理类者,如孟元老《东京梦华录》、吴自牧《梦粱录》等。 “杂史”类目始创于《隋书·经籍志》,被后世书目所接纳。四库馆臣认为:“载籍既繁,难于条析。义取乎兼包众体,宏括殊名……然既系史名,事殊小说,著书有体,焉可无分。”四库馆臣沿用《隋书•经籍志》例,立“杂史”类。“凡所著录,则务示别裁。大抵取其事系庙堂,语关军国,或但具一事之始末,非一代之全编;或但述一时之见闻,只一家之私记”,可入“杂史类”。“若夫语神怪,供诙啁,里巷琐言,稗官所述”,宜入“杂家类”“小说家类”[7]711。龙衮《江南野史》,《存目》提要云:“其书皆记南唐事,用纪传之体,而不立纪传之名……叙次冗杂,颇乖史体。然其中如孙晟、林文肇诸传与《五代史》颇有异同,可资考证。”[12]436由于该书属“述偏方僭乱遗迹”者,不符杂史类体例,故《总目》改入载记类。 关于“地理类”的设置,《总目》曰: 古之地志,载方域、山川、风俗、物产而已,其书今不然《禹贡》《周礼·职方氏》,其大较矣。《元和郡县志》颇涉古迹,盖用《山海经》例。《太平寰宇记》增以人物,又偶及艺文,于是为州县志书之滥觞。元明以后,体例相沿。列传侔乎家牒,艺文溢于总集。末大于本,而舆图反若附录。其间假借夸饰以侈风土者,抑又甚焉。王士禛称《汉中府志》载木牛流马法,《武功县志》载织锦璇玑图,此文士爱博之谈,非古法也。然踵事增华,势难遽返。今惟去泰去甚,择尤雅者录之。凡芜滥之编,皆斥而存目……若夫《山海经》《十洲记》之属,体杂小说,则各从其本类,兹不录焉。[7]923 《东京梦华录》为宋人孟元老追述北宋徽宗崇宁至宣和年间都城开封城市面貌的笔记体著作,“自都 城、坊市、节序、风俗及当时典礼、仪卫,靡不核载”[7]966。吴自牧《梦粱录》则是仿《东京梦华录》体例,以淳祐、咸淳《临安志》及作者耳目所闻所见为素材,记述南宋都城临安“郊庙宫殿,下至百工杂戏之事。委曲 琐悄,无不备载”[7]968。故此二书被四库馆臣改入“地理类杂记之属”。 3.《存目》入子部小说家类,《总目》改入子部杂家类。如沈括《梦溪笔谈》、何薳《春渚纪闻》、张端义《贵耳集》、周密《澄怀录》等;亦有与前述相反者,即《存目》入子部杂家类,《总目》改入子部小说家类,如彭乘《墨客挥犀》、施德操《北窗炙輠录》、曾敏行《独醒杂志》、邵博《闻见后录》、庄绰《鸡肋编》、周煇《清波杂志》、陈鹄《西塘耆旧续闻》、周密《癸辛杂识》等。 关于“小说”,《总目》认为其兴起于汉武帝时,“迹其流别,凡有三派,其一叙述杂事,其一记录异闻,其 一缀辑琐语也”。四库馆臣认为唐宋以后,小说虽“诬谩失真、妖妄荧听者固为不少,然寓劝戒、广见闻、资考证者亦错出其中”,又“博采旁搜,是亦古制,固不必以冗杂废矣”,是而设“小说家”类,“甄录其近雅驯者,以广见闻”[7]1834。 关于“杂家类”,黄虞稷《千顷堂书目》云“前代艺文志列名法诸家,后代沿之,然寥寥无几,备数而已”,故删而并入杂家[13]。四库馆臣则以为:“杂之义广,无所不包。班固所谓‘合儒、墨,兼名、法’也。变而得宜,于例为善。今从其说,以立说者谓之‘杂学’,辨证者谓之‘杂考’,议论而兼叙述者谓之‘杂说’,旁究物理、胪陈纤琐者谓之‘杂品’,类辑旧文、涂兼众轨者谓之‘杂纂’,合刻诸书、不名一体者谓之‘杂编’。”[7]1563基于此,四库馆臣认为前代书目及《存目》将《梦溪笔谈》归为小说家类并不妥当,而将其改入杂家类。 4.《存目》入子部杂艺类,《总目》改入子部艺术类。如米芾《画史》《海岳名言》等。在《旧唐书•经籍 志》出现以前,有关艺术的著作大多归入乙部(史部),并无专门类目。至《旧唐书•经籍志》,其丙部有“杂艺术”,收录《投壶经》《大小博法》等18部图书,这些图书又多与游艺类活动有关;书画类著作如《名手画录》等则被收入乙部“杂四部书目”中[14]2011-2045 。入宋后,欧阳修、宋祁等撰《新唐书》时,其《艺文志》丙部 (子部)亦设“杂艺术”类目,但将游艺类和书画类著作混合排列[15]。此后的书目基本秉承了《新唐书•艺文志》编目思想,将有关艺术的著作编入子部,子目或曰杂艺类,或曰艺术类。《存目》子部“杂艺类”的收书范围仍未超出前代书目对这类著作的理解,然在编纂《四库全书荟要》时,四库馆臣的认知发生了变化,《四库全书荟要总目提要》载: 前史志艺术者条目猥繁,至于博弈杂戏,罔不备载,抑亦鲜所别择矣。孔子言“为之犹贤乎己”,正为“无所用心”者极加针砭,岂徒使游戏之辈得所藉口哉?惟夫涉略文艺,可以怡神悦目,涤除俗虑,为益良厚,故曰艺也而进乎道。[16]342 显然,四库馆臣对前代书目“杂艺类”著录“博弈杂戏”的游艺类著作非常不满,并认为只有“可以怡神悦目,涤除俗虑,为益良厚”的“涉略文艺”类图书方可归入“杂艺类”。江庆柏认为四库馆臣在《四库全书荟要》中所表现出来的这一观点,“带有正统卫道者的味道”[17]152。姑且抛开是否捍卫正统,单从今天图书分类的标准来看,四库馆臣将“游艺类”与“文艺类”著作区别对待的做法,是具有先进性的。关于“艺术类”类目的设置,《总目》云: 古言六书,后明八法,于是字学、书品为二事。左图右史,画亦古义,丹青金碧,渐别为赏鉴一途。衣裳制而纂组巧,饮食造而陆海陈,踵事增华,势有驯致。然均与文史相出入,要为艺事之首也。琴本雅音,旧列乐部,后世俗工拨捩,率造新声,非复《清庙》《生民》之奏,是特一技耳。摹印本六体之一,自汉白玄朱,务矜镌刻,与小学远矣。射义、投壶,载于《戴记》。诸家所述,亦事异礼经,均退列艺术,于义差允。至于谱博奕、谕歌舞,名品纷繁,事皆琐屑,亦并为一类,统曰杂技焉。[7]1479 通观上引,《总目》所设“艺术类”似乎并未汲取《四库全书荟要总目提要》的观点,而是回到了《存目》“杂艺类”原点,只是将“杂艺类”之名改为“艺术类”,又分书画、琴谱、篆刻、杂技等子目,以便更具包容性。故米芾关于书画史论的《画史》《海岳名言》等著作被四库馆臣类分至艺术类子目“书画”下,也就不难理解了。 5.《存目》入子部考证类,《总目》改入子部杂家类。如孔平仲《珩璜新论》、黄伯思《东观馀论》、赵叔问《肯綮录》、朱翌《猗觉寮杂记》、王观国《学林》、姚宽《西溪丛语》、龚颐正《芥隐笔记》、吴曾《能改斋漫录》、洪迈《容斋随笔》、赵彦卫《云麓漫抄》、王楙《野客丛书》、孙奕《示儿编》、刘昌诗《芦浦笔记》、王应麟《困学纪闻》、陈郁《藏一话腴》等。 关于《存目》设置“考证类”类目的原因,笔者虽然无法从《存目》本身直接获知,但《四库全书荟要总目提要》却设有“考证类”,其曰: 郑樵撰《通志》二十略,其一曰《校雠》,斯考证之学所由重也。儒者综贯百家,上下千载,详识其同异得失之故,而断之于心、笔之于书,使心目昭然,不为前人所揜,则可谓善学者矣。明《永乐大典》中敕修《五经大全》,采取《困学纪闻》中说经诸条分载之为考异,而又不著其所出,掠美罔上,荒陋实甚。兹全取应麟书与吴缜《纠缪》之作为一类。或谓缜书有激而作,近于求疵索瘢,不若应麟之抒其心得,是在平心以读之耳。[16]339 上述所引,指出了“考证类”类目的性质。虽然《总目》最终并未采纳“考证类”类目,但在“杂家类”下设有“杂考类”子目,引文所见的《困学纪闻》即出现在了《总目》“杂考类”子目下。至于《总目》没有继承《存目》设立“考证类”类目的原因,江庆柏认为“或许因历史上的主流分类法并无这一类目名称,或许‘考证类’这一名称包容性不大,所以最后归并到‘杂家类’这一大类之下了”[17]149-150。笔者倾向于认为,随着学术史的发展,“考证类”类目延展性有限,不足以涵盖此类典籍;相比较而言,“杂考类”名称更具兼容性,故而被四库馆臣纳入《总目》分类体系。 6.《存目》入史部故事类,《总目》改入史部职官类,如周必大《淳熙玉堂杂记》;或改入史部政书类,如李心传《建炎以来朝野杂记》等。“故事类”类目之名可追溯至《旧唐书•经籍志》[14]1987,而《旧唐书•经籍志》乙部“故事类”又因循《隋书•经籍志》史部“旧事篇”。《隋书•经籍志》曰: 古者朝廷之政,发号施令,百司奉之,藏于官府,各修其职,守而弗忘。《春秋传》曰“吾视诸 故府”,则其事也……晋初,甲令已下,至九百馀卷,晋武帝命车骑将军贾充,博引群儒,删采其要,增律十篇。其馀不足经远者为法令,施行制度者为令,品式章程者为故事,各还其官府。搢绅之士,撰而录之,遂成篇卷,然亦随代遗失。今据其见存,谓之旧事篇。[18] 据此,“品式章程者”是为“故事”。《存目》沿用前代书目所设类目,而四库馆臣又认为“前代官制,史多著录,然其书恒不传”,而“建官为百度之纲,其名品职掌,史志必撮举大凡,足备参考。故本书繁重,反为人所倦观。且惟议政庙堂,乃稽旧典”。“大抵唐宋以来一曹一司之旧事与儆戒训诰之词”,可入“职官类”,该类目下又分“官制”“官箴”二子目,“以稽考掌故,激劝官方”[7]1058。而周必大《淳熙玉堂杂记》专记翰林故事,可与《馆阁续录》《容斋随笔》等“互相稽考,南渡后玉堂旧典亦庶几乎厘然具矣”[7]1061。因合“一曹一司之旧事”,而改属职官类之“官制”目下。 关于“政书类”类目的设置,《总目》“政书类”小序曰:“志艺文者有故事一类。其间祖宗创法,奕叶慎守者,[是]为一朝之故事;后鉴前师,与时损益者,[是]为前代之故事。史家著录,大抵前代事也。”四库馆臣认为《隋志》载汉武故事、《唐志》载魏征故事等,“循名误列,义例殊乖”。又考钱溥《秘阁书目》设“政书类”“谨据以标目,见综括古今之意焉”[7]1076。而李心传《建炎以来朝野杂记》分甲乙二集载南宋高、孝、光、宁四朝史事,时间跨度从建炎元年(1127)至嘉泰二年(1202)。此书虽有杂记之名,然体例为会要体。故四库馆臣将其归入政书类通制之属,并加按语云:“纂述掌故,门目多端。其间以一代之书而兼六职之全者,不可分属,今总而汇之,谓之'通制'。”[7]1087 结 语 综上而言,从书目编纂角度看,《存目》对宋人笔记进行分类的同时,对部分笔记传布过程的卷帙篇幅、文字增删等情况进行了简要分析,也就笔记的书名、著者、版本及真伪等问题进行了考订辨析。书名考释方面,如周羽翀《三楚新录》,《存目》言“三楚”者,乃“长沙马殷、武陵周行逢、江陵高季兴据楚地称王者三家也”[12]396。佚名撰《五国故事》,书名所及“五国”者,谓“吴杨行密、南唐李昪、蜀王建、孟知祥、汉刘 龑、闽王审知也”12的。著者考订方面,如《北梦琐言》作者孙光宪,《存目》考曰:“《十国春秋》作贵平人,而自题乃称富春。考光宪自序,言生自岷峨,则当为蜀人,其曰富春,盖举郡望也。仕唐为陵州判官,旋依荆南高季兴为从事,以文学知名。后劝高季兴以三州归宋,太祖嘉之,授黄州刺史以终。旧以为五代人,误矣。”[12]1029-1030《南部新书》作者钱易,《存目》考曰:“旧本卷首题篯后人,盖以《姓谱》载戴氏出篯铿也。易字希白,吴越王钱悰之子。真宗官至翰林学士。”[12]1032版本考订方面,如司马光《涑水记闻》,《存目》提要虽较《总目》要简略许多,但对是书版本做了重要交代,其曰:“此书世有二本,一本不分卷,一本作十卷,与《通考》合。”真伪考辨方面,如《仇池笔记》,《存目》辨曰: 旧本题宋苏轼撰。疑好事者集其杂帖为之,未必出轼之手著。观下卷“杜甫诗”一条云:“杜甫诗固无敌,然自‘致远’已下句,甚村陋也。”其为偶阅杜诗,批于“致远终恐泥”句上之语,显然无疑,他可以类推矣。又如“蒸豚诗”一条,记醉僧事,及“解《杜鹃诗》”一条,解杜鹃有无义,亦皆不类轼语,疑并有所附会窜入也。[12]927 作为四库全书馆臣所撰分纂稿的统稿,《存目》不仅是南北七阁《四库全书》书前提要及《四库全书总目》撰成的基石,也完整串起从四库馆臣最初各自撰写的分纂稿至《总目》,使后世学人可以管窥诸种提要彼此之间的关联。四库馆臣对宋人笔记提要的撰写,从最初分纂稿的初步加工,到《存目》的进一步整理,都为《总目》宋人笔记提要的深度凝练奠定了良好基础,也为今人探究四库馆臣对于宋人笔记的学术认知变迁提供了独特视角。虽然《存目》所载宋人笔记提要还存在内容不够精审、文字不够简洁,甚至舛误之处,却难以掩盖《存目》本身所散发出来的深邃的学术光芒,《存目》的学术价值还有待学人的深耕发掘。 参考文献: [1]上海师范大学古籍整理研究所.全宋笔记:第1编:第1册[Ml郑州:大象出版社,2003:1. [2]赵龙.清代四库馆臣对宋人笔记的接受与批判一一以阁本提要及《四库全书总目》为中心的考察[C]//宋史研究论丛. 保定:河北大学出版社,2016:526. [3]“国立中央图书馆”.“国立中央图书馆”善本书目[M].台北:中华丛书委员会,1957:125. [4]江庆柏.四库全书初次进呈存目[M].北京:人民文学出版社,2015. [5]赵龙.谈《四库全书总目》对宋人笔记的著录[J].图书馆工作与研究,2013(5):128-130. [6]四库全书凡例[M]//纂修四库全书档案.上海:上海古籍出版社,1997:2714. [7]纪昀,陆锡熊,孙士毅.钦定四库全书总目[M].北京:中华书局,1997. [8]张传峰.《四库全书总目》学术思想研究[M].上海:学林出版社,2007:4-5. [9]尤袤.遂初堂书目[M]//海山仙馆丛书:第1册.广州:海山仙馆,1846:32. [10]陈振孙.直斋书录解题[M].上海:上海古籍出版社,1987. [11]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,2011. [12]赵望秦.四库全书初次进呈存目校证[M].西安:陕西师范大学出版总社,2016. [13]黄虞稷.千顷堂书目[M].上海:上海古籍出版社,2001:323. [14]刘昫.旧日唐书[M].北京:中华书局,1975. [15]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:1559-1562. [16]江庆柏.四库全书荟要总目提要[M].北京:人民文学出版社,2009. [17]江庆柏.《四库全书》子部图书分类研究[C]//儒家文明论坛.济南:山东人民出版社,2015. [18]魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973:967. 基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“宋代散佚笔记文献辑校与研究”(19YJA770025);上海高水平大学建设上海师范大学中国语言文学创新团队阶段性成果。 [1]夏长朴先后发表《四库全书总目研究的新资料——台北“国图”所 藏四库全书初次进呈存目》(见《第二届中国古文献与传统文化国际学术研讨会会议论文集》,2011年)、《〈四库全书初次进呈存目〉初探——编纂时间与文献价值》《汉学研究》第30卷第2期,2012年)二文,重点探讨了《存目》的编纂时间。刘浦江《〈四库全书初次进呈存目〉再探——兼谈〈四库全书总目〉的早期编纂史》(《中华文史论丛》总第115期,2014年)一文,利用四库档案文献分析《存目》的来历及成稿时间,特别讨论了《存目》与提要分纂稿之间的关系。江庆柏《〈四库全书初次进呈存目〉著录而〈四库全书总目〉未收提要考》(《版本目录学研究》,北京大学出版社,2015年)一文,就《总目》未收而见于《存目》的14篇提要逐一考订。赵永磊《〈四库全书初次进呈存目〉编纂性质考略》一文,认为《存目》属于四库馆总纂官汇整诸提要的原稿残存,并非进呈乾隆皇帝御览之作。除以上论文外,台湾商务印书馆于2012 年,将台北“国家图书馆”藏乾隆间钞本《存目》影印出版,后江庆柏、赵望秦等先后对《存目》进行了整理校证,为学界深入探究本书提供了必要的文献支撑。 [2]本表据江庆柏等整理《四库全书初次进呈存目》(第4-6页)绘制。 注:本文转引自史学公众号《书目文献》,原文发表于《河北大学学报》(哲学社会科学版)2020年第4期,此据作者word版,引用请以该刊为准。 (责任编辑:admin) |