|

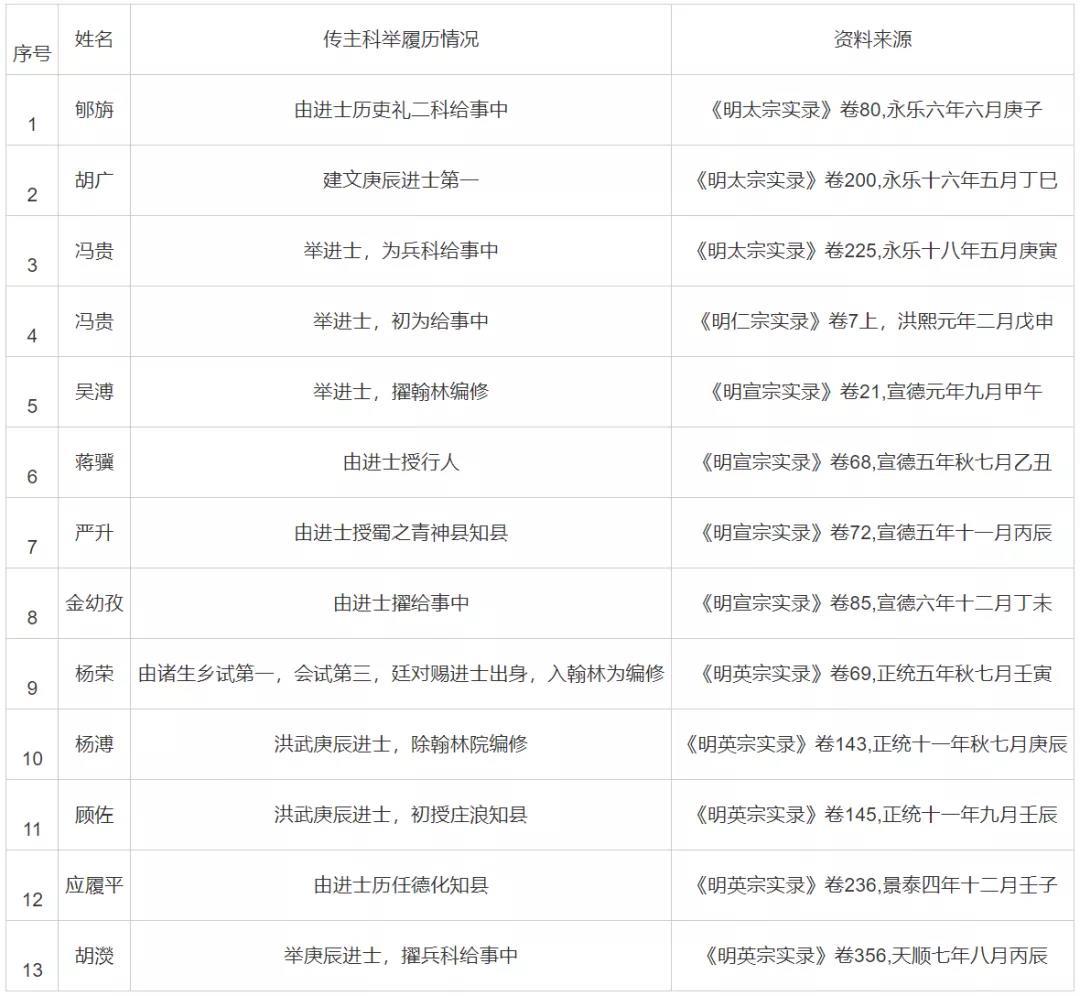

摘 要:科举是建文历史的重要内容,也是其“文治”的具体表现。然而,《明实录》书写的建文朝科举,既缺乏三级科举考试的正面记载,又大体上掩盖了附传传主建文年间科举中式的信息。本不属于政治敏感性问题的科举史事,因其体现了建文帝泽被天下士子的恩典、妨碍了朱棣“文治”的弘扬,遭到了《明实录》的排斥。这表明实录对建文历史的讳饰,不只限于政治敏感性问题,而是一切有利于建文帝形象的史事。值得注意的是,史官在实录编修中采用春秋笔法披露了建文朝科举的蛛丝马迹,使得相关史事并没有在“国史”话语体系中完全被湮没。这反映出史官与君主在建文历史的认识、评价方面,存在一定的差异,此种现象并非晚明才出现,而是明初已露端倪。 关键词:明实录; 建文朝; 科举史事; 历史书写 作者简介:刘小龙,广东财经大学马克思主义学院 在“靖难之役”的政治较量中,建文帝朱允炆国破家亡,燕王朱棣则以胜利者的姿态君临天下。在皇位更替的同时,“国史”《明实录》的历史话语权也随之转移到朱棣一系手中。实录对于建文历史作了怎样的书写,是学界探讨的重要议题。前人对此的研究已经取得了一些重要成果,然而这些研究却并没有属意实录与建文朝科举二者之间的相关议题。 其实,科举是建文历史的重要内容,他举行科举考试“为知识分子进入政权开路”,意在“加强文官之治”,削弱藩王和武将的权势。因此,考察实录对建文朝科举的书写,揭示文本背后的深层历史问题,展现相关史料的形成过程,有助于深化明实录、建文史、科举史等领域的相关研究。基于此,本文拟结合实录本体科举史料、其他文本科举史料(特别是新资料《建文元年京闱小录》)对相关问题进行探讨。 一、《明实录》缺乏建文朝三级科举考试的正面记载 检视《明实录》科举史料,很容易发现:它关于建文朝三级科举考试没有直接的正面记载。这引出两个需要正视的问题:其一,建文朝果真举行了乡试、会试、殿试吗?其二,如果这些事情确实发生过,那么它们本身是否具备足够的重要性,进而拥有载入“国史”的资格呢?答案当然是肯定的。 明代《科举程式》规定了科举考试的时间,其文略言:“凡三年大比,子、午、卯、酉年乡试,辰、戌、丑、未年会试……其会试中式者,三月朔日赴殿试。”建文元年(1399)是农历己卯年,应为乡试之年。方孝孺于当年八月担任应天府乡试考官,并留下《京闱小录后序》,序文中描绘了应天府该科乡试的一些历史片段:“七月甲辰入院,越九日,乙巳而毕……屏芜黜陋,选擢俊良。盖去者几十之八,而登名于籍者二百十四人……”此为第一手材料,系当事者记录亲身经历过的历史事件,并且不存在避讳饰伪的必要,故而它具有较高的真实性、可信性。新近整理出版的《稀见明清科举文献十五种》含有《建文元年京闱小录》,它是当年应天府乡试录的传抄本,载有前引方孝孺所作之序、二百四十名中式举人名录、程文等内容,可以证明京畿地区当年确实举行了乡试。京畿之外的其他地区,当年是否同样举行了乡试呢?明朝人张朝瑞《皇明贡举考》的相关记载,给予了肯定的回答,“革除建文元年,京畿十三藩乡试”,亦即应天府、河南、山东、山西、陕西、北平、福建、江西、浙江、湖广、广东、广西、四川、云南都举行了乡试。此外,清初遗民史学家谈迁《国榷》也有两条关于建文元年己卯科乡试的史料,一条是“[建文元年正月]丁酉,诏京省开科乡试”,另一条为“[建文元年八月]戊戌朔,翰林侍讲方孝孺主试应天,录二百十四人,长洲刘政第一,深器重之,曰:‘此他日可托孤寄命者。’”据此可知:早在该年正月建文帝就已经下诏京省开科乡试,而当年应天府乡试运行实态的记载,则表明建文帝正月的诏令得到了切实执行,亦即京省均举行了乡试。 次年二月,按照惯例明朝廷举行了会试,流传至今的《[建文二年]皇明会试录》收录了正副主考官作的两篇《会试录序》、开载了会试考官名单、各场考试题目、中式举人名录、优秀考生的程文,这足以说明该科会试的真实存在。明朝人郑晓《皇明吾学编》、薛应旂《宪章录》、尹守衡《皇明史窃》是流传较广、影响较大的当代史著作,他们也都分别记载了建文二年(1400)会试的某些情况。虽然各书所载内容的侧重点不一,详略程度也不尽相同;但是,这些记载反映出这样一个情况,即建文二年会试是当时人普遍确信的史实。 同年三月,建文帝在奉天殿亲自策试诸贡士,是为殿试。《[建文二年]殿试登科录》便是该科殿试的产物,它无疑是建文二年举行了殿试的有力证明。不唯如此,明清史籍关于该科殿试也多有记载。明代第一部编年体当代史著作陈建的《皇明通纪》有云: [建文二年]三月朔,策进士于奉天殿,赐胡广、王艮、李贯及第、出身有差,改广名靖。广对策,直斥亲藩。帝喜,擢为第一,且谓曰:“北边方舆鞑靼为患,胡岂可广乎?”即日赐广名靖。授靖及王艮、李贯并为翰林院编撰。二甲首名以下吴溥、杨荣、刘现、杨溥为编修,金幼孜、陈继之、梁成、黄钺、胡濙为给事中。 明代重要的典制体史书王圻《续文献通考》也言及:“建文帝二年三月,策试礼部中式举人,赐胡靖、王艮、李贯等一百一十人进士及第、出身有差,以靖等三人并授翰林院修撰。廷试策,艮最优,以貌不扬,易靖第一。”第一部明代全史傅维鳞《明书》亦称:“[建文]二年三月策士,赐胡靖等一百一十人及第、出身有差。”清初遗民史学家査继佐在《罪惟录》中也作了类似记载:“[建文]二年三月……策进士,赐胡靖等进士及第、出身有差。靖初名广,策有‘亲藩陆梁’等语,称旨,上为更名靖。” 前文花费较大篇幅,钩沉、考索明清史书关于建文朝乡试、会试、殿试三级科举考试的记载,旨在说明《明实录》缺乏相关史事的正面记载,这并不意味着它们是子虚乌有的,相反,它们都是客观事实、真实不妄地存在过。 那么,科举史事在建文历史中具有重要性吗?它们满足载入《明实录》的条件吗?毫无疑问,三级科举考试是建文朝重要的历史事件。清代官修《明史》是一部严肃性、正统性的史书,《本纪第四·恭闵帝》明确记载:“三月丙寅朔,日有食之。赐胡广等进士及第、出身有差。”诚如唐代史学家刘知幾所言,本纪“包举大端……有大事可书者,则见之于年月”,记载一朝大政。正史将建文二年殿试置于本纪中加以叙述,这已经从一个侧面说明清代官方是将科举视为建文朝的大政事件,其重要性不言自明。此外,明朝人编修的纪传体当代史,同样将建文朝科举史事放在本纪中加以记叙,前引郑晓《皇明吾学编》、尹守衡《皇明史窃》等便是显例。更具说服力的是,《明太祖实录》等十三部明代实录、清修的三种崇祯实录,都对明代各朝的大多数乡试、会试,每科殿试,有着或丰富或简略的记载。这些事例足以说明三级科举考试是建文朝的重要事件,它们满足载入《明实录》的条件——史事本身具备重要性。总之,《明实录》对建文朝三级科举考试没有直接的正面记载,致使它们在“国史”叙事中整体缺失,却并不表示建文科举史事无足轻重。 从前文的论述可知,建文时期次第举行了乡试、会试、殿试三级科举考试,这些事件在整个建文时代中具有重要的意义,它们完全拥有载入《明实录》的资格。从修史本身的规则来说,建文朝三级科举考试载入“国史”是理所当然。然而,历史并没有理睬这种“理所当然”——《明实录》缺乏建文朝三级科举考试的正面记载,个中原因,值得深思。 二、《明实录》基本上掩盖了附传传主建文年间科举中式的信息 《明实录》附传在记叙传主生平事迹的时候,往往会追述其科举经历、担任科举考官的经历、亲属的科举功名、其他与传主相关的科举事宜,藉此彰显他们仕进的正途身份、科举的荣耀图景,等等。因此,实录附传中的科举史料,亦是实录书写科举历史的有机组成部分。在相关历史书写中,另一个明显的现象是《明实录》基本上掩盖了附传传主建文年间科举中式的信息。 在建文元年各地的乡试之中,有多少士子考取了举人功名、且以举人身份入仕为官、淡出政治舞台后又在《明实录》中拥有附传?这是一个非常棘手的问题,主要原因是流传至今的该科乡试录等科举文献非常稀少(迄今仅见《建文元年京闱小录》)、各地方志的举人名录讹误较多,故而难以重构该科完整的举人名录。因此,只能以《建文元年京闱小录》为分析文本,考察明实录之于建文朝举人的科举书写情况。《建文元年京闱小录》记载的二百四十名举人,除郇旃、严升、胡濙考中建文二年进士且在《明实录》有附传(见下文)之外,只有徐奇以举人身份入仕为官且在实录中拥有附传。徐奇是当科应天府乡试举人,其名次为第一百三十九,弘治《八闽通志》卷49《科举》、卷66《人物》也记载其为举人。《明太宗实录》记载:“(永乐六年冬十月丙子)广东布政司右布政使徐奇卒。奇,福建浦城人,由监生擢户科给事中……”徐氏会试落第,按例进入国子监肄业,成为举人监生。在实录附传中,只言其监生身份入仕,却丝毫不提及其举人功名,显然书写者是故意掩盖徐氏建文元年考中举人的信息,因为在科举时代里举人功名远远优越于监生身份。实录的这种倾向,在建文朝进士的科举书写之中更加明显。 相较于建文元年乡试录等科举文献大量散佚,幸运的是,《[建文二年]殿试登科录》流传了下来,完整地保存了该科110位进士名录,其中一些进士在《明实录》中拥有附传,这就为考察他们的科举书写情况提供了可能。从这些事例中,亦可以窥探《明实录》对于建文朝科举中式者的书写倾向。结合《[建文二年]殿试登科录》记载的进士名录和《明实录》附传的相关记载,笔者梳理出建文二年考中进士且《明实录》有附传者达13人次(因为冯贵在《明太宗实录》《明仁宗实录》均有附传,即一人两传,故单位使用“人次”)。为便于阅览和查证,兹将相关信息胪列如下(见表1)。 《明实录》附传建文二年进士科举履历书写情况表  根据上表所列史料,可以得到这样的结论:除胡广之外,其余12人次在各自的科举履历中,均掩盖了其在建文二年考中进士的信息。掩盖的方式主要有三种,一是避而不谈传主科举中式的时间(包括年号或天干地支),只称“进士”,如郇旃、冯贵、杨荣等9人次;二是仅以天干地支表述传主科举中式的时间,如胡濙;三是冠以“洪武庚辰进士”的说辞,以此标识传主科举中式的时间,如杨溥、顾佐二人。需要说明的是,明太祖朱元璋在位的三十一年根本没有农历“庚辰”年,所谓的“洪武庚辰”年,实为建文二年(农历庚辰)的隐晦称呼。燕王朱棣纂夺皇位以后,曾命令“一应建文中所改易洪武政令格条,悉复旧制,遂仍以洪武纪年,今年称洪武三十五年”,将建文元年至四年改为洪武三十二至三十五年,正式“革除”建文年号。于是,“洪武庚辰”年自此横空出世。 当然,洪武、永乐、宣德等其他各朝进士在附传中的科举履历书写,也存在只称传主“进士”而不言及其科举中式时间的情形。但是,他们不会只有一人明确标识其科举中式之时的年号。显然,建文朝进士在附传中的科举履历书写,并不是实录相关历史书写的普遍现象,而是特例。用“洪武庚辰”代替“建文庚辰”,则说明建文朝进士科举履历的“特殊”书写并非偶然,而是存在某些刻意性因素。正如美国史学理论家拉卡拉普反复强调的那样,“史料总是从特定人的角度,为着特定目的,带着对读者的期待和想象而写成的。”同样的,《明实录》基本上掩盖了附传传主在建文年间科举中式的信息,却在胡广附传中没有对此进行掩饰,这恐怕也是有着“特定的目的、期待”,值得探讨。 三、建文朝科举书写背后的意涵 无论是《明实录》缺乏建文朝三级科举考试的正面记载,或是大体上掩盖附传传主建文年间科举中式的信息,二者皆表明《明实录》对建文朝科举历史具有一种排斥态度、掩盖倾向。科举作为一种选拔后备官员的考试制度,本不属于“靖难之役”造就的政治敏感性问题,它本身并不涉及朱棣一系皇权合法性的论争。对于诸如此类不太敏感的历史,《明实录》大可不必排斥、掩盖。于是,需要进一步追问的是,实录排斥、掩盖客观中立性质的建文朝科举历史,其背后运行的逻辑是什么。历史书写本身也是一个政治、文化的过程,蕴涵着真实而丰富的社会文化内涵,需要对其文本背后的意涵进行探析。 《明实录》叙事体系中缺乏建文朝三级科举考试,这一现象已经被某些研究者注意到,有人对此做出了解释:建文实录的不存在,导致了建文朝科举史事在《明实录》中的缺失。此言虽无不道理,却并不全面。的确,如果明代官方编纂了建文实录,根据实录体史书的性质诉求——凸显大传主皇帝的主导地位,那么建文朝三级科举考试应该会被纳入书写范围,这可以从《明太宗实录》《明宣宗实录》《明英宗实录》等实录的《凡例》“每科京府乡试、礼部会试、廷试皆书,廷试制策悉录全文”以及相关书写实态得到印证。就此而论,建文实录的不存在,确实降低了《明实录》记载建文朝科举史事的概率。但是,没有建文实录,并不一定导致《明实录》缺乏建文朝三级科举考试的正面记载,二者之间不存在必然性。 其实,即便没有建文实录,《明实录》也存在记载建文朝科举史事的可能性。其一,《明太宗实录》卷一至卷九《奉天靖难事迹》记事范围正是建文帝在位期间,这部分内容虽然是以燕王朱棣一方为叙述主体,但其不可避免地会论及其对立面——建文君臣的事迹。换言之,《明太宗实录》存在记述建文朝三级科举考试的可能性。其二,“靖难之役”以后,明代官方编修的列朝实录,同样存在追述建文朝科举史事的可能性,后世实录追述前朝科举历史的事例颇多,如《明太宗实录》记载,在礼部尚书李志刚与朱棣的一次对话中,李氏追述了洪武朝各科会试录取数量,“各科不同,多者四百七十余人,少者三十人”;又如《明英宗实录》也载,户科给事中李侃等人在一份奏疏中,不仅追述了洪武三十年(1397)南北榜事件,“太祖高皇帝怒所取之偏,选北人韩克忠等六十一人,赐进士及第、出身有差”,而且追述了洪熙年间杨士奇等商议的会试分卷制度,“定议取士之额,南人什六、北人什四”;另如《明武宗实录》亦载,礼部在一份议覆的奏疏中,追述了前朝进士录取人数的变迁,“惟我朝进士之科,初无定数,洪武开科止取一百二十名,永乐间增至四百七十名,后又减至二百五十名”;再如《明神宗实录》有载,山西道御史吴允贞在一份奏疏中,追述了嘉靖朝科举往事,“肃皇帝(按:指嘉靖皇帝)时辅臣翟鸾二子登第,革职为民,罢诸考官”。总之,《明实录》存在记述建文朝三级科举考试的可能性,文本载体——建文实录——的缺失应该不是“国史”缺载相关史事的主要原因。 笔者认为实录之于建文朝三级科举考试没有直接的正面记载,其根本原因是当时的政治环境使然。具体言之,凭籍军事政变登上皇帝宝座的朱棣,一直努力谋求自己即位的合法性,他一方面竭力清除一切妨碍自身形象的文字和言论,另一方面则刻意消解有利于建文帝形象的材料,例证之一便是两次修改《明太祖实录》,最终编造出“太祖有传位于燕王之意、影射建文帝有谋害太祖之嫌”等谎话。朱棣的后世子孙肩负“为亲者隐”的儒家道德义务,也为自己法统的合法性辩护,因此他们不同程度地继承、执行着这些政治策略。在这样的政治环境之下,“国史”《明实录》的相关书写也逐渐形成一种“潜规则”——排斥、掩盖有利于建文帝形象的史事。那么,客观中立性质的科举为什么会被视为有利于建文帝形象的史事呢? 如前所言,科举本身是客观、中立性质的史事,不属于“靖难之役”的敏感性政治问题。但是,从其社会影响来看,科举则是有利于建文帝形象的史事。自隋朝创设科举作为选官制度以后,士农工商家的读书子弟皆可借此求得功名,飞黄腾达。建文帝继承科举制度并扩大其影响力,举行三级科举考试,给予天下士子出人头地、跻身高官显宦的机会,自然会受到广大士子的感恩戴德,尤其是通过科举考试实现身份、社会地位华丽转变的幸运儿们,更会感激涕零、颂扬建文帝的“皇恩浩荡”。此外,科举取士也是建文帝“文治”的具体表现,彰显着改变洪武朝政风的“右武”倾向,也获得了文官集团的认同和支持。“靖难之役”使皇位在朱棣、朱允炆叔侄间发生转换,自然算不上改朝换代,“两朝(建文、永乐)天下,皆为太祖高皇帝所经营之天下”,只是皇室的“家事尔”,却有很多官员为建文帝死节殉难,忠于旧主、不仕新皇的隐逸之士也为数不少。这一现象的出现,固然含有传统儒家忠君思想的因素,建立明代“文治”使建文帝赢得臣民的衷心拥戴和支持,恐怕亦是重要原因。凡此种种皆说明:科举制度的实行,增强了民众尤其是文人群体对建文帝的认同感。 问题还在于,登上帝位的朱棣要展现自己的“文治”,必然会想方设法摆脱建文帝的相关影响。虽然朱棣高举着“恢复祖制”的旗帜,但是雄才大略的他也知道,帝业永祚不能仅仅依靠“赫赫武功”,还必须建立国家的“文治”。因此,他在位期间大力推行“文治”,敕修或颁行《古今列女传》《永乐大典》《历代名臣奏议》《四书大全》《五经大全》《性理大全》《为善阴骘》《孝顺事实》等书,举行科举考试,“永乐二十年间,凡八开科”,强化文官政府(如创建内阁制度),等等。相比于朱棣的“赫赫武功”,其“文治”同样值得瞩目,以至于后人为他上的尊号是“体天弘通高明广运圣武神功纯仁至孝文皇帝”,用一个“文”字概括、总结其一生的丰功伟绩。尽管朱棣在位期间大行“文治”,但是将明太祖“严刑峻法、右武左文”政风转变为“文治”政风的第一位帝王却并非他,而是其曾经的政治对手——建文帝。如果不摆脱建文帝“文治”的影响,那么朱棣的相关功绩就只能看作是“建文新政”的延续。毫无疑问,这是朱棣不愿意公开承认和接受的事实。因此,朱棣必然会想方设法消解建文帝的“文治”影响。科举是“文治”的重要举措和具体表现形式,其被看作有利于建文帝形象的史事,妨碍了朱棣“文治”的弘扬,进而遭到排斥、掩盖,就不难理解了。或者说,实录中建文科举历史的缺失,最主要的原因在于“建文”,而不在于“科举”,但因“科举”让“建文帝”的形象趋于正面化,故而科举遭到排斥、掩盖。可见,将建文朝科举史事放在具体的语境下考察,其原本客观、中立的性质已然发生变化,成为有利于建文帝形象的史事。 正是基于相同的原因,实录附传传主的科举履历书写,也大体上掩盖了他们建文年间科举中式的信息。唯一的例外是胡广,他的科举履历中赫然标识着“建文庚辰进士第一”的字样。对于这一现象,应该怎么理解呢? 解读这一现象,或可从史书文本与史料来源之间的差异入手。首先,需要对比一下《明太宗实录》附传、杨士奇撰写的《故文渊阁大学士兼左春坊大学士赠荣禄大夫少师礼部尚书谥文穆胡公神道碑铭》(以下简称《神道碑铭》)的相关文字,以观二者对胡广生平事迹的书写情况。限于篇幅,这里不照录全文。通过比勘,不难发现《明太宗实录》附传是《神道碑铭》的简写版。根据杨氏所言,“其[胡广]卒以永乐戊戌(即十六年1418)五月八日……盖今九年乃克成之[碑铭]”,可知《神道碑铭》应写成于宣德二年(1427),时值《明太宗实录》纂修期间。考虑到杨士奇曾担任《明太宗实录》的首席总裁官,可以推测《神道碑铭》应是实录附传的史料来源。《明太宗实录》附传与《神道碑铭》关于胡广进士及第信息的书写,最大的区别是前者明言“建文庚辰进士第一”,后者却讳言“建文”二字,进而表述为“公初以进士第一为翰林修撰”。显然,实录附传中的“建文”二字,应是实录编修者添加的。这一推论,可以从附传中另一件史事的书写得到佐证。附传中提及胡广奔母丧回朝后,朱棣与他的一段对话,“上问:‘百姓所若?’对曰:‘百姓安,独郡县穷治奸恶外亲,蔓延为害。’上立命罢之。”那么,对话中“郡县穷治奸恶外亲,蔓延为害”究竟是指什么事情呢?《皇明词林人物考》的有关记载,揭开了这一谜底:“郡县穷治建文时奸党,为民厉”。可见附传中胡广所指乃是迫害建文忠臣及其亲属。关于此事,实录附传和《神道碑铭》均曲笔隐晦,避免出现“建文”字样。同一附传中,涉及建文帝的两件史事,一则赫然标识“建文”二字,一则却避免出现“建文”字样,这说明二者都是编修者匠心独运的书写策略。据此而论,实录附传胡广科举履历中“建文”二字,并非编修者无意为之,而是刻意添加的。 实录编修者之所以敢冒风险、触及政治忌讳,一方面是因为朱棣去世以后,冷峻严酷的政治氛围有所缓解,尤其是明仁宗宽宥“[建文]奸臣”亲属,使得人们开始敢于涉及一些敏感的政治话题,这就促使“国亡史存”与“秉笔直书”等史学信念重新涌动;另一方面的原因则可能与胡广的德行有关。在建文帝当政之时,胡广在殿试对策中“正气凛然”直斥燕王朱棣的军事行为,有“亲藩陆梁,人心不摇”等语,博得建文帝的好感,“上善之”,进而摘取状元的桂冠。然而,燕军进入南京之际,他虽然摆出一副“奋激慷慨”为旧君殉节的样子,却很快投入新主的怀抱,“广偕解缙迎附”,成为永乐朝的政治新宠。显然,胡广是一个见风使舵的政治投机分子,于忠义、气节有亏。此外,与人交往之中,他也暴露出言而无信、势利的秉性。解缙、胡广“少同业,仕同官”,曾一同归附燕王朱棣。纵使解缙这样的友人,胡广也不念及故交情义、不讲信誉。朱棣曾促成二人结为儿女亲家,“今缙已有子,广宜妻之以女”。遗憾的是,后来解缙失去宠幸,下狱而死,其家属被罚戍边。解家失势后,胡广意欲解除婚约,其女誓死不从,“窃截耳,自誓曰:‘薄命之婚,皇上主之,父面承之,一与之盟,终身不改,皆君忘亲,何用生为?’”其女坚守婚约的高洁行为,更加反衬出作为父亲的胡广德行之低下、不堪。封建伦理道德讲求仁、义、礼、智、信,这种理念为文人士大夫所推崇。相反,胡广政治投机、意图撕毁婚约,既无忠义、气节可言,又不念及故交情义、不讲信誉。如此行为,与封建伦理道德的诉求相龃龉,是以胡广遭到文人士大夫的抨击便不难想象。万历年间沈德符便言:“依阿附会,时人以配汉之胡广……此后宣力永乐间,备极勤瘁,以结主知,颜亦孔厚矣。”诚然,归附朱棣的建文旧臣并非胡广一人,其中知名者有兵部尚书茹瑺、吏部右侍郎蹇义、户部右侍郎夏原吉、兵部侍郎刘俊、右侍郎古朴、刘季篪、大理寺少卿薛嵓、翰林学士董伦、侍讲王景、李贯、編修吴溥、杨荣、杨溥、侍书黄淮、芮善、待诏解缙、给事中金幼孜、胡濙、吏部郎中方宾、礼部员外宋礼、国子助教王达、郑缉、吴府审理副杨士奇、桐城知县胡俨。但是,在大义和小节两方面都颜面扫地者,或者说易遭到人们抨击者,胡广恐怕是天字第一号人物。《明太宗实录》的首席总裁官杨士奇,曾作七言律诗《过沛县悼颜伯玮》纪念为建文帝死节殉难的颜伯玮,诗中有云“千载河山遗县在,一门忠义史官知”,既然“忠义”为“史官知”,那么“忠义”的对立面——政治投机,自然也在“史官知”的范围之内。实录编修者大概正是不耻于胡广的见风使舵、背信弃义,然而迫于当时政治环境的限制,不得不采用春秋笔法——唯独在胡广的科举履历中标识“建文”字样。此举不仅可以使人们联想到胡广“亲藩陆梁,人心不摇”和“宣力永乐间”的政治骑墙派行径,而且也使建文朝科举历史在实录中避免了被完全湮没。 四、结语 “靖难之役”是明初统治集团内部为争夺最高权力而爆发的军事政变,这场斗争导致明朝廷帝系变更,皇位转移到朱棣一系手中,建文帝成为失败者。同时,“国史”的话语权也被朱棣一系的帝王们掌控,建文帝则成为历史的“失语者”。为了粉饰“靖难之役”的正义性、朱棣即位的合法性,朱棣一系的君王们不仅两次改修《明太祖实录》,而且在其他朝实录的纂修中也歪曲、隐晦许多建文朝史事。客观中立性质的建文朝科举,在《明实录》的相关书写之中也不例外。 《明实录》不仅缺乏建文朝三级科举考试的正面记载,而且在附传中也大体上隐没了传主建文年间科举中式的信息。本不属于“靖难之役”政治敏感性问题的建文科举史事,因其体现了建文帝泽被天下士子的恩典、阻碍了朱棣“文治”的弘扬,它们被视为有利于建文帝形象的材料,进而被《明实录》所排斥、掩盖。前人的研究论证了《明实录》在建文历史的书写方面,涉及政治敏感性问题的内容多有曲笔,而不太敏感的内容则能据实直书。关于《明实录》书写建文历史的曲笔、直书问题,通过本文的考察,笔者的认识可能会更进一步:在实录的叙事体系中,一切有利于建文帝形象的史事,不管其是否属于政治性敏感问题,均是排斥、掩盖的对象。或者说,是否有利于建文帝形象,可视为史官们客观“实录”与主观“书写”的分野。 然而,历史通常是不能完全掩盖的。“秉笔直书”是中国古代修史者孜孜不倦追求的目标,即使是在政治形势严峻的环境下,他们往往也会通过春秋笔法透露出历史事实的蛛丝马迹。《明实录》胡广附传“建文庚辰进士第一”,便是例证。正是有赖于实录编修者披露的历史信息,建文朝科举才没有在《明实录》整个话语体系中完全被湮没。之所以在胡广的附传中披露这一关键历史信息,除了彼时的政治氛围、中国传统的修史信念两大因素之外,或许与胡广的德行有关。这一事例表明,代表儒家意识形态的史官与代表上层建筑的君主,对建文朝历史的认识和评价存在着一定的差异,这并不是晚明才出现的现象,而是明初已露端倪。 本文是对史家书写失败者历史的个案研究,它再次表明类似历史书写的复杂性。总体而言,失败者在历史话语体系中的声响十分微弱,胜利者则掌控着历史话语权。在修史的过程中,胜利者往往通过直接或间接的方式干预历史书写,进而达到美化自己,诋毁、抹黑失败者的目的。然而,历史是不可能完全被歪曲、掩盖的。史家往往在胜利者主导的历史话语体系中,留下了历史事实的蛛丝马迹。只要结合历史书写当时的具体语境,仔细辨析相关记载、小心地剔伪存真,历史真相就可以无限地接近,失败者微弱的声响就能够被世人听到。 注释从略。 (责任编辑:admin) |