|

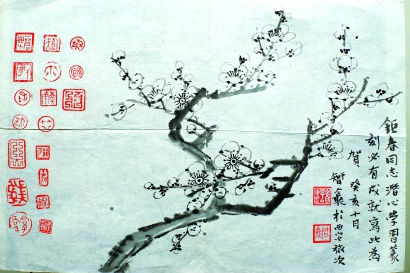

关键词:王钜春 郭若愚 文人交往  郭若愚晚年留影 有缘与郭若愚先生相识,是三生有幸,但我最大的愧疚,也由此而生。 我先生张积玉与郭先生结识在先。1982年,研究现代文学的积玉撰写了论文《郭沫若古神话传说研究的初步探讨》,受邀参加在四川成都召开的“郭沫若诞辰九十周年学术研讨会”;而郭若愚先生因为是郭沫若的学生,早在20世纪40年代便师从郭沫若学习甲骨文,理所当然也被邀参会。会议期间,郭先生平易近人,没有一点老专家的架子,所以积玉与他一见如故。报到那天可自由活动,积玉和陕西师大一同参会的中文系傅正乾教授、郭若愚先生、天津社科院傅正谷先生等,相约参观了成都市内景点。一行人先参观王建墓博物馆。郭先生虽然也是第一次来成都,却对这里极为熟悉,介绍说王建是唐末五代时期封建统治者中的杰出代表,在其励精图治之下,前蜀国成为当时社会最稳定、国力最强的国家,都城成都亦成为当时中国最繁华的大都市。他还具体谈到,王建墓虽被盗过,但墓室内仍出土玉带、哀册、谥册、谥宝、各种银器及铁猪、铁牛等,这些文物对唐及五代时期的建筑、音乐、舞蹈、服饰、朝廷礼制、社会经济与生活各方面的研究,都是宝贵的实物资料。接着,他们又转了文殊院、宝光寺等,郭先生对每一处景点的来龙去脉、每一件文物的掌故、每一尊碑刻的特点都了若指掌。积玉完全被其渊博的才学所折服。 会议期间,郭先生的发言给与会者留下了深刻印象。会后四川大学组织参观,积玉与郭先生及新老朋友们一起参观了乐山沙湾郭沫若故居,并游览了乐山大佛。此次交往,两人从相逢变为相知,之后常有通信,结为忘年之交。  1980年代郭若愚在西安指导年轻学人识碑 1983年11月24日,郭若愚先生从上海到西安参加“古文字学学术讨论会暨陕西省语言学学会第四次年会”。我第一次见到郭先生:身材高大,举止儒雅,极有学者的风度气质。次日我们陪郭先生去碑林,大家兴致勃勃地参观了马王堆汉墓文物的展室和碑林的各个展厅。郭先生边看边讲解,对每块石碑的书法特点、在书法史上的地位,都娓娓道来。更让我惊叹不已的是,他对碑帖拓片的版本竟然也深有研究。我在学习图书馆学专业时,对古籍版本学稍有涉猎,深知雕板印刷与木活字印刷古籍的版本辨识已是非常高深的学问。但是,古籍还有封面、书口、版权页、字体、墨色、纸张等可供参考,真不知更为复杂艰深的金石拓片的版本,郭先生是如何辨认的。在一块石碑前,郭先生手指着“因”字,让我们看,指出碑上有几处“因”字已模糊,凡拓片上“因”字清楚的就叫“因字帖”,是很珍贵的拓本。又指着某一石碑的裂缝说明断裂痕迹在宋代、明清的变化,以及各个时期拓片的不同名字,云云。 郭先生既是古文字专家,又研究古代器物,在书法、绘画、篆刻方面都有很高的造诣。我问他:“篆刻好学吗?”他马上极有兴致地引导我,学篆刻主要是实践,是怎样磨刀子,称其当年拜师学篆刻时,花了一百大洋,主要就是学磨刀子。郭先生还说很愿意教我,要看看我的刻刀。其实,我只是触景生情,随意一说,谁知他老人家竟如此认真。次日,我带了刻刀石料、宣纸笔墨,到宾馆找郭先生。他铺开一张宣纸,在上面钤了些印送给我,其中有几枚是战国印和秦印,都是十分珍贵的古印。纸上还有空白,他又欣然在空白处画了梅花,并题“钜春同志潜心学习篆刻,必有成就,写此为贺”。我愣神之际,又听他说:“篆刻很简单,就是把要的留下,不要的去掉!”  郭若愚所作梅花 1985年6月,郭先生应邀参加陕西师范大学古文字学研究生的答辩会和其他学术活动。这次行程宽松,我们一家陪同他在绿树成荫、鲜花盛开的校园里游览散步,拍了不少照片。 此后,郭先生与我们经常书信往还,还专门给积玉治了两枚印,寄过多幅画作,每逢新年,我们也都有明信片往来。但是,我的篆刻学习就不怎么顺畅了。起初还按先生所教实践了几次,曾刻“求索”一印并得到鼓励,先生特地寄来一册印谱和一些毛边纸供我学习、拓印。只是,随着工作和家事日渐忙碌,我和积玉均身体抱恙,我的篆刻兴趣便中断了。每念及此便脸红:怎么向先生交代呢?郭先生在得知我身体不好时,还一再关切地来信,让我去上海治疗,并提出要帮助寻找良医。因种种原因,我始终未能成行。 2001年10月,我到南京参加学术会议。会后与一位朋友相伴而行,经无锡、苏州到达上海,迫不及待地去看望了郭先生。先生的家在上海典型的石库门,顺着又陡又窄的木梯上到三层,终于进了郭先生家,其中一间是客厅兼工作室,他正在书桌前忙碌。十几年未见,郭先生风采依旧,只是头发有些花白。他热情地招呼我们入座,但眼神里充满了疑惑:“你们是……”我自报家门,拿出当年他来西安时与我们一家的合影,他才恍然大笑:“啊!想起来了……你怎么变摩登啦?”郭先生又细细地询问了我先生、儿子和陕西师大几位老朋友——古文字学专家郭子直先生、现代文学教授傅正乾先生等的近况。 我也终于如实告知了学篆刻半途而废的情况。他连连说:“没事没事,本职工作应该是第一位的,篆刻、书画只是业余爱好,身体与精力顾不上时,不必勉强。”见我满面羞愧,他反复安慰我:“这只是雕虫小技而已。”因为辗转十天左右才到上海,当时南方天气也比较热,我从西安带给他的枸杞子已经不太新鲜了,但郭先生仍然一谢再谢。他在一张照片后面签上名,连同几本他的书,送给我和积玉,还托我们给傅正乾先生也带了些书。 从上海返回西安,刚到家,就收到了先生的信: 积玉、钜春两位同志: 此次钜春来舍看我,我十分高兴,想不到阔别二十年,我一时认不出来了。 钜春越来越年轻,这是你们生活愉快所致。我年八十一,亦觉得生活愉快,就是身体不灵活了,这是年迈现象,无法避免的。 我作画一帧,给你们留念,现在付邮寄上。这次钜春在我家照了几张照片,如洗出,请为我洗一份,并请寄来,这是最好的纪念。 积玉极像演员尹相杰,我每次看到电视上出现尹相杰,就会想起积玉。所以这次钜春来实在使人高兴。我祝贺你们身体健康,万事如意。 敬礼!盼常常来信! 郭若愚2001.10.27 这封信是我去拜访的当天他就写的,画也是当天就作,真是让我感动。照片洗好后,我也很快寄出并回了信。 此后每年,我们还是互赠贺卡,先生出了新书或在期刊上发表了文章,也常寄给我们,就这样一年又一年过去了。2008年春节,我们寄去的贺卡和土特产没了回音,心里充满担忧。终于有一天打通了电话,是先生的小儿媳接的,说先生做了手术,一直住在医院。2010年10月上旬,积玉应上海大学之邀参加学术会议,我们借机去曙光医院病房看望了郭先生。此时距积玉第一次在四川乐山结识先生,已经近30年了。先生虽年已九旬,苍老消瘦了许多,但仍精神矍铄,思维敏捷,他一下子叫出了我们的名字。只是他听力明显下降,拿着一块儿童用的写字板与我们笔谈,但只要写出几个关键字,他马上就反应过来,所以这样的相互交流几无障碍。我们给郭先生带了一些西安特产,他如同小孩一样,捧着红彤彤的临潼石榴,爱不释手。他还关心着西安的老友,当得知郭子直先生已故去,神色黯然,我们赶快岔开了话题。道别时,他强烈建议我们去参观一下上海博物馆。我们知道,那是他工作过多年的、付出无数心血、留下众多成果的地方,他自己恐怕不能去了,但热切地希望我们能去。 2012年12月底,收到一封上海来信,落款字体明显不是郭先生的字,心中顿感不祥。展开一读,果然,是郭先生小儿子郭伟亭来信告知,先生已于10月12日病逝。 在与郭若愚先生交往的30年里,我曾多次猜测郭先生的家世和成长环境。我想,他一定是在富足优裕的大家族中成长,从小受到精心的培养,一切顺遂,所以才能如此温和儒雅、博学多识,才能在书法、绘画、篆刻、甲骨文都多个领域都受到名师指点。但是,实际情况恰恰相反。 2015年初,收到郭伟亭先生发来的邮件,他在郭若愚先生百年之后,悉心整理了父亲遗留的文字资料并编纂成《文博专家——郭若愚》一书。我迫不及待地阅读起来,由此进一步了解了先生的生平。 郭若愚先生1921年出生于一个多子女的贫困农村家庭,6岁时过继到郭家。祖父郭佩香由南汇横沔迁至上海南塘浜区,三子郭福生学做生意,创立亿太汽车出租公司,1941年太平洋战争爆发后解散。郭先生就过继在郭福生膝下,曾在达志小学、龙华南洋中学、格致公学读书。1939年夏天父亲病逝,母亲被人欺骗,家产尽失。一连串变故导致郭先生患上严重的肺结核,一度生命垂危。1940年秋,家人将他先后送到虹口圆通寺和杭州净慈禅寺养病。可见,郭先生青少年时代的平静生活其实只有短短几年。 1939年秋,阮性山先生的外甥钱棪沪上求学,借居在郭若愚先生家。他见郭先生喜欢写字画画,便介绍郭先生拜跟从阮师学画。阮性山先生(1891—1974)是浙江杭州人,画梅出神入化。郭先生养病期间,持续得到老师的通信指导,介绍赏梅之地,特别推介“中山公园二门内有三四树,均近百年物,老干斜出,横枝垂地,尽态极妍,真堪入画”,又介绍学画的书籍《芥子园画谱》《张子祥课徒画稿》等。郭先生曾撰写《梅花香自苦寒来》一文来纪念阮先生,其中写道:“阮性山先生作画喜用水墨,其一生所作绝大部分是为梅花写照。其梅远宗扬补之、王元章,对金冬心、罗两峰等亦广为涉猎,尽得其逸致而自成风格。先生作梅多以圈法为之,冰姿铁骨,瘦冷传神,极其清幽之致;梅树喜作百年老干,苍苔满身,千姿百态。花枝繁而不乱,简而清捷,春意盎然。先生还喜画松竹兰菊及各种花卉,清妍古雅,笔墨严谨。其敷色者亦极清丽,各臻其妙。当时在杭著名画家黄宾虹、潘天寿等先生都十分称许。”郭先生自己也因爱梅而画梅,因画梅而更欣赏梅,又深受激励战胜了疾病,从而与梅花结下了不解之缘,日后他买到明末清初墨梅名家金俊明的《墨梅图》,遂给自己的书斋取名为“金梅花室”。郭先生晚年,书法绘画已无规无形,外师造化,中得心源,深厚的文史修养和精湛的文物鉴赏水准,使他的书画作品古穆典雅、意趣盎然。 1940年夏,在圆通寺养病的郭若愚先生,由寺院万圆法师介绍,向书法篆刻名家邓散木先生拜师学艺。邓师极为勤奋,作息为:上午六时临池,七时作书,九时治印,十一时读书;下午一时治印,三时著述,七时进酒,九时读书;周六下午闲散会客。学生求教预先约定日期时间,平时也可以去,但不能打扰他。郭先生常去旁观,戏称为“偷关子”。郭先生拜邓散木先生为师时虚龄二十,邓师为他取字“智龛”,还为他刻了两方石章:“郭若愚印”和“智龛”,以作纪念。三年后,邓先生看到郭先生日益显露的才气,十分赞赏,专门为他订制了润例。 1955年,邓散木先生应人民教育出版社之聘,举家北上,此后郭先生便与恩师失去了联系。三十年后,黑龙江省哈尔滨市筹备成立“邓散木艺术陈列馆”,邓夫人张建权致函邀请郭先生参加筹备工作。郭先生立即放下手头事务,欣然前往,草拟陈列大纲,参加筹备组会议讨论,编写陈列计划,设计展厅布局,事无巨细,亲力亲为,并作大幅墨竹赠与陈列馆,以及对展出的邓师作品一一起草说明,直至1986年9月6日,“邓散木艺术陈列馆”在哈尔滨市隆重开幕。郭先生编著的《邓散木先生年谱简编》与撰写的纪念文章《南邓北来新居处——漫谈邓散木的篆刻艺术》,分别刊登在哈尔滨1986年第1期的《北方书苑》与1987年第2期《北方文物》上。1997年,郭先生又撰文《邓散木先生二三事》,以表怀念。 1947年春,郭沫若先生来上海,在由上海市中等教育研究会举办的学术演讲会上讲话。郭沫若先生的古文字著作及中国古代社会研究等论著,都是郭若愚先生当时经常阅读的书籍。因为对古文字极感兴趣,郭若愚先生就请余之介先生介绍,拜郭沫若先生为师。郭若愚先生后来常去郭沫若家讨教学习,他后来回忆:“郭沫若先生是我学习金文甲骨古籀的老师,我学习的古文字可以说是他一手教的。”又说:“我在郭先生循循善诱的教导下,弄懂了一些规律,在郭先生的启发下,我写了几篇甲骨文字的习作。当我将这些东西请郭先生过目时,他对我那些证据不足的‘大胆’解释,感到不妥,一再教导我要慎重、要谨慎。但对一些能够成立的释解,他还是支持的,为我查对原书,改正错误,并提出修改意见。”郭若愚先生自1945年开始学习古文字,1947年师从郭沫若先生后,日以继夜地看书抄写,几年后,他的古文字专著接连出版,他也成为当时古文字学界的青年才俊。 在拜师学艺的同时,郭先生一边工作,一边坚持修读光华大学的课程,于1947年2月取得了光华大学中国文学系毕业文凭和文学学士学位,开始职业教师的生涯。郭先生并不沉湎于书斋,而是一位秉持正义、追求真理的热血青年。在麦伦中学任教导员时,因“沈崇事件”和“反美扶日”活动,两次参加学生运动,引起校方不满,被迫辞职。1949年上海解放前夕,地下党组织与之联系,他应邀参加了上海市教育协会。1950年5月,他被时任上海华东文化部文物处副处长的唐弢指名调入文物处,积极投入时任中央文物局局长的郑振铎先生视察上海时所布置的“抢救废铜废纸中的文物”工作,又在筹办上海“鲁迅纪念馆”、举办“太平天国起义百年纪念展览会”等工作中发挥了骨干作用。后来又在上海市文化局社文处、上海市历史与建设博物馆、上海市文物保管委员会等工作,为上海地区的文保事业奉献了才华与心血。 “文革”结束后,1979年2月,郭先生为女儿返回上海顶替就业,也为了照顾病重的妻子,办理了退休手续。他也有了更多时间精力研究学术,还被邀请去上海师范大学中文系讲授古文字学和甲骨文研究。可以贡献所学,郭先生十分高兴,花了几个月时间编写了《甲骨学讲义》《古文字研究》等讲稿。上课时,郭先生把甲骨文﹑钟鼎文﹑古玺印文﹑大小篆﹑隶书章草以及简体字联系起来,深入浅出地讲述。一位学生是这样描述的:“郭先生上的课很有特点,他虽然没有庄严神圣的独白,也没有插科打诨的戏谑,但却有娓娓动人的叙谈。听他的课,就像三两个熟人在冬夜饭后炉火旁的聊天,一点也不觉吃力。他的课有一种平稳安详的亲切感,使人无拘无束,在轻松的气氛里展开思路。”从1979到1987年,在上师大上课的8年,郭先生一定是沉浸在“得天下英才而育之”的巨大幸福之中,而我也正是在这个时候有幸结识了他。 1989年,与郭先生结缡52年的发妻邵佩玉不幸病逝。在她患病的20多年里,郭先生始终如一地精心照料,从无怨言。妻子病逝后,他与小儿子一家一起生活。此后的近二十年,郭先生全身心地投入到研究与著述工作之中,取得了丰硕的成果。其书法、绘画及篆刻作品的数量,亦十分惊人。书斋之外,郭先生参加多个社学术文化团体,并在其中积极开展工作。他一生心系国家,1997年还把自己珍藏30多年的“崇祯年王嘉锡钱票”,慷慨捐赠给上海历史博物馆。 郭若愚先生的学术底蕴和人品修养使其与众多文化界名流保持了深厚友情,郑振铎、唐弢、丰子恺、程十发、江寒汀、黄宾虹、白蕉、钱君匋、叶露园、钱唐铁、谢稚柳、唐云、关良、陈凡、沈之瑜、胡若思、周碧初、俞子才等诸位先生,皆时相过从。郭先生晚年不时忆起恩师、挚友,他应《上海书画专刊》之约,撰写老一辈书画家的艺事轶事,积累60余篇,于2003年结集为《落英缤纷——师友忆念录》。在后记中,郭先生写道:“我的人生旅途已经接近尾声,就让这些回忆,亦留存我一生生活的痕迹罢!” 此后,郭先生秉持“趁我还有精力,多写一点留给后人作资料参考”的心愿,继续笔耕,开始编辑《郭若愚博物品鉴丛书》。从2003年到2008年,有《殷契拾掇》(初编、二编、三编合集)、《智龛金石书画论集》、《智龛品砚录》、《智龛品钱录》、《智龛品壶录》等相继出版。 今年恰逢郭若愚先生百年诞辰,我梳理并写下这些回忆,以此怀念郭先生,并纪念我们愉快交流的过往岁月。 (作者为西北政法大学研究馆员) (责任编辑:admin) |