|

内容摘要:通过梳理自清代至当代官员、文人、史学家、档案学家的观点和行动,分析自古代到近代对文书档案价值定位的变化,以及民国到当代档案整理方法变迁背后的影响因素,认为今天清代档案整理研究可以通过挖掘清代公牍知识资源、结合古文书学视角再出发。 关键词:政府档案;公牍学;古文书学 档案之于清史研究的重要性不言而喻,关于清代档案整理的历史已经有多篇专文、专著论述。本文拟在清末以来社会转型、新旧史学范式交替的背景下,围绕文书档案的价值定位、整理方法来剖析本土与西方两个知识传统的影响,最后提出挖掘文书档案的本土知识传统和资源,有助于建设中国古文书学体系,更好地开展清代文书档案整理研究。 1925年王国维将内阁大库之书籍档案列为四大发现之一,二十余年后,顾颉刚也将内阁大库与军机处档案作为新材料发现的典型。按我国官修史学传统,举凡起居注、实录、国史,从来都是从文书档案中取材,档案之于我国史学并不为新。但为什么两位大学者将“档案”称为新发现的史料?这涉及传统史学和兰克史学两个知识传统下对档案价值定位的差异问题。 20世纪我国清代档案整理基本是在西欧、苏联传来的档案学观念指导下进行的,近年来黄正建等学者提倡中国古文书学,也主要是参照日本古文书学的体系。而充分挖掘如传统公牍之学等本土知识资源,应该也是创新我国历史档案整理研究方法的路径之一。

《清军机处档案目录》 1 文书档案研究的本土资源: 作为实用知识的公牍之学 今日所遗官府档案是历史上各衙门日常政务运行过程中形成的文书及其部分衍生文献(如六科史书),在档案被作为现代学术研究对象“发现”、接受现代整理之前,清廷对文书档案的使用、保存、再编纂已经有详细的规定,官僚、幕友、书吏也在实际行政运作中形成了一套关于公文撰写、处理的知识体系。这种在当时作为实用知识的公牍学,是我们在现代学术理念下整理档案、建立古文书学的重要本土资源和应该认真对待的固有脉络。 文书是我国官僚行政的主要特征之一,主书主法的文吏传统是我国官僚政治文化的基本传统之一。秦汉时期可见有关于公文种类、用语的法令,至迟在汉代已经出现了蔡邕《独断》这种记载有文书制度的著作。唐令中有专门规定公文制度的公式令,包括了公文书式、印信使用、处理日限行程等方面的内容。至宋元时期,不但出现了以司马光《书仪》为代表的、将私人性文书和官文书一并开列以供士人参考使用的文例集,还有《吏学指南》这种专门的行政指南,其中包含了大量文书撰写用语知识(或许与元代行政重吏不重官的习惯有关)。此外,像《翰墨全书》这种主要服务于民间日常交际应酬的类书中,也包含有若干官文书格式。这显示了公文知识普及程度的提高和重要性的加强。 在清代,这套知识系统主要表现在以下几个方面。首先,有一套完备的关于文书使用的法令规定。其次,出现了记录文书处理过程的档案及备份汇辑,显示文书处理规范程度的提高。再次,文案师爷、书吏等人处理书写、收发和保管文书的经验和办法得到进一步总结,不但被编入官箴书、幕学指南等一般性行政指南中,而且出现了针对性非常强的文书处理手册。这些关于文书具体处理方式的说明,补充、细化了法令规定,形成了作为实用知识的公牍学体系。最后,针对使用完的文书,官府有专门的存储机构,并且形成了一套针对不同类型文书的整理保存方法。在中央设有档房,在直省则沿袭明制设架阁库。文书整理方法根据官阶高下,因文种而异。如题本分别六科,按照各自办理时间排序;朱批奏折按照上奏官员整理再依原奏时间排序。尽管文书档案之于官僚行政的重要性尽人皆知,但在儒家的价值体系中,这些针对文书写作、办理的具体知识却往往被视为“俗吏之所务”,如明嘉靖时期官至刑部侍郎、南京都察院右都御史的金坛人王樵就说“士大夫以留心案牍为俗吏,文墨诗酒为风雅”。在清代,这类知识也主要作为“幕学”“吏学”中的技能而被积累和传播,绝少被士大夫们当作学问来探究。直到20世纪40年代,许同莘撰著《公牍学史》时,还需要特别强调“微言大义,学也;胥吏之所传习,亦学也。”正说明此类知识的处境。20世纪初期现代学校体制建立的过程中,除了引进西方新学外,对传统知识的教授主要还是来自精英的四部之学,文书知识在传统精英学问体系中的缺失,直接造成了现代学人与过去知识传统的隔膜。 2 官修史学传统下对档案的价值定位和利用 今天的档案史、史学史著作多将内阁大库档案称为20世纪史料四大发现之一,这一说法极易使人误以为此前档案与史学无缘。旧史学与新史学对待档案的差异不在于是否以档案为史料,而在于两套史学所依托的社会制度存在根本不同,故此对档案在史料、史学中的价值定位存在差异。在传统时代,档案因其作为官府行政活动载体的实用价值而被保存,官修史学也高度重视对档案的利用。但是,书的文化价值远高于档案,史书编纂完成后,档案便不被认为有继续保留的必要。 在帝制时代,历史书写乃是国家权力的体现。史官本来就有主书主法的职责,至唐代更进一步设立史馆,汇辑史料、主修国史。至清代,规定更为完备,不但纂修实录、国史时可以调阅皇史宬、内阁大库、各处衙门所藏档案,而且还使现行文书使用与后续保存、编纂乃至实录、国史的纂修连接起来,成为一个连续的流程。关于文书、档案与官修史书的关系,孟森曾作一简明概括:“中国有史之系统,严正完美,实超乎万国之上。由科钞而史书,由史书而日录,而起居注,而丝纶簿,清代又有军机处档。具此底本,再加种种之纂修,实录又为其扼要,分之而为本纪,为列传,为方略,为各志各表,史已大备。”下面以题本为例,说明官修史学具体是如何利用文书档案的。 题本是内外衙门因公事进呈皇帝的一种文书。直省衙门题本到京,先投送通政使司(另有内容与题本相同的随本揭帖三份,分别存司、送有关部、送六科),由司转送内阁,将汉文贴黄翻译成清文。在京部院衙门题本满汉兼写,径送内阁。内阁拟写满汉票签(即代拟谕)夹于本内进呈皇帝。得旨后,将经皇帝核定的票签上所拟文字分别由内阁批本处、典籍厅以红笔批写于题本封面上,称批红,经过批红的题本称红本。红本处传令该科给事中赴阁领出。六科分别钞传相关衙门施行。发钞后,六科另录两通,分别为册,送内阁供史官记注者曰史书,存科以备编纂者曰录书(或录疏)。原存各科的红本,年终缴回内阁,收贮于红本库。内阁每日将发交六科的本章,由当值中书摘记事由,以详录谕旨为主,按月为册,名曰丝纶簿。实录与国史正是在这样的前期文书档案保存、编纂制度基础上进行纂修的。 在这样的制度设计之下,保存备查的文书原件与根据原件分类抄纂而成的专档汇抄和国史稿本之间存在连锁关系。其中专档汇抄既发挥检索备查的作用,又具有国史预备资料的性质。就前朝档案而言,实录、国史一经修成,则旧档价值所剩无几。就本朝档案而言,虽然因其备查考的实用价值而需要长期保存,但由于档案管理缺乏有效的保管制度和检索技术,利用时需高度依赖个人记忆,导致档案原件利用效率很低,甚至存在一旦更换经手胥吏则档册无从翻检的情况。加之在当时读书人眼中,史书的文化地位远高于原始档案,结果就是一方面官修史书中保存了大量诏令奏议等档案文献的摘要,另一方面原始档案的长期保存和整理实际上并未得到足够重视。这一点鲜明地体现在既为封疆大吏又兼通新旧学问的张之洞身上。宣统元年,内阁大库房屋损坏后,管学部事的张之洞一方面奏设京师图书馆,将内阁大库所藏图书(主要是地方志和赋役全书)移出入藏;另一方面却赞同以“旧档无用”为由奏请焚毁同贮于大库中的案卷的阁议。图书馆、档案馆都是近代欧洲文明产物,为何张接受前者,而对后者毫无意识呢?身为封疆大吏,张之洞自然不可能不知道官文书之于行政的重要性,以张的地位和学问,也不可能不知道档案乃是实录、国史所取材。之所以如此行事,不能不推断是其受关于文书档案文化地位的传统偏见所致。 3 史学观念转型与档案价值再定位 20世纪20年代以降,欧洲实证史学重视直接史料的观念在我国流行,档案从没有文化价值的原料,一跃成为具备独自存在和研究价值的根本史料。 与中国不同,西欧长期以来世俗政权力量弱小,也没有强大的国家修史传统。但法律诉讼使得各阶层都注重保存文书作为证据,而为了诉讼需要的文书辨伪学又因此而发达。近代哥廷根学派将这套知识系统化为古文书学,成为近代欧洲实证史学的工具性基础,使得兰克倡导的以档案原始史料为基础写史的做法成为可能。 20世纪20年代,胡适倡导的整理国故运动和傅斯年在中研院史语所开展的事业,通过引进欧洲近代实证史学方法,完成了以研究方法论为重心的第二次史学革命。在史料使用层面,最大的变化是特重“直接的材料”。不但直接与否成为衡量史料价值的主要尺度,而且研究是否基于直接史料也成为判别学术价值的重要标准。第一手史料至上的观念将原被讥讽为“断烂朝报”的文书档案一跃成为史学的基础。 更为重要的是,民国肇造,意识形态、国家制度至少在名义上发生根本性改变。阅读、利用档案,并据之研究、书写历史不再只是国家的垄断性权力,而理论上是国民的权利,在实践上至少是历史学者的权利了。档案史料不应仅限于被国家修史机构垄断利用,而应该公藏公用,史学研究者也应追求利用第一手档案而不是满足于引述正史、实录、会典等传统史籍。蔡元培的话可作为这种新观念的代表——“信史是要从档案中考核出来的”。傅斯年则将这种新理念具体化为无限扩充史料范围,改读书为“找东西”。陈垣于1929年《中国史料的整理》演讲中也提出要“改良读书的方法,整理研究的材料,使以最经济的时间得最高的效能”。很明显,此时的学术风气与张之洞编《书目答问》时“读书即学问”的主张不同了。内阁大库档案就是在前述双重背景下被“发现”的。在新史学观念下,档案因其直接史料的特性而获得了无上重视,拥有了独立的保存、整理和研究的价值,不再仅仅被视作从文书向实录、国史演变链条上的一个初级环节。 这里需要注意的是,对档案价值定位的转变,乃是由一批受到西方史学观念影响的史学家提倡而发生的;而这些学者们在西方学界影响下,又形成了刻意扬弃正统而注重异端的倾向,造成了所谓“史料的广泛扩充”与“不看二十四史”两种倾向并存的诡论现象。在这种情况下,他们没有对清代官修史学利用文书档案的制度和传统给予足够重视;加之他们多数没有在清代衙门接触文书工作的经验,因此在档案整理中,对作为幕学技能之一的公牍知识也颇为隔膜,缺乏吸收。如先后曾在北大和故宫博物院文献馆主持档案整理的沈兼士坦陈,经过综合研究,才知道内阁的史书就是红本的摘由,也就是实录的长编,宫中的缴回朱批奏折就是军机处月折包的原件。而这种隔阂同样导致了他们对档案整理之于中国史学具体有何意义也心中无数。针对民国以来“旧制全废”“无人知为国留史之法,即无人知为史留迹之法”的情况,熟知清代典制的孟森就此发表了一系列文章,试图纠正偏见。针对以史料价值评判古代史学著述的风气,他强调需要区别史与史料,不可混为一谈;针对以保存史料为急、设立档案馆的近时史学家风尚,他强调需重视将文书行政、档案保存编纂与历史纂修有机连接的国史馆制度传统。但遗憾的是,孟森的看法并未引起太多重视。 新旧史学的差异并不在于是否以档案为史料,而在于档案利用制度和对档案价值定位的不同。正是新旧史学范式的转换,引发对档案价值定位的改变。文书档案成为学者的研究对象而非史官的编纂材料,这才产生了作为新“发现”史料的档案。要言之,正是中国传统精英学问体系中对公牍等文书知识的疏离,以及促使新旧转变的这种西方史学观念,导致了近代中国档案整理工作疏于对中国传统文书知识和档案编纂制度的吸收和利用,形成了割裂传统后“摸石头过河”的状态。 4 清代档案整理方法的影响因素及其变迁 虽然档案在20世纪20年代已经被赋予了新的价值定位,但是档案应用何种方式进行整理以呈现其价值,学界却无共识。历史档案整理方法受到多方因素的影响,最大者有三:档案的固有情况、史学问题意识和档案整理理念。档案的固有情况包括档案的形成机制、流传过程和保存方式,对档案整理方法具有决定性影响。历史档案整理的首要服务对象是历史研究,所以史学问题意识也极大影响了档案整理的原则。至于档案整理理念和方法更是直接相通。彼时虽有人引介欧洲档案学经验,但引介者认为欧洲尚存来源原则与事由原则的争议,“尊重全宗”并未成为共同理念。此外,古文书学也还没有被系统引入史学实践,所以在档案整理过程中,更多受到的是传统史学撰述的影响。这表现为档案整理原则不是从文书档案固有的脉络出发,而是以史书上的大事为依据,根据档案内容来判定其价值,围绕专题整理发表。下面分别举例说明。 先看档案固有情况的影响。郑天挺曾将内阁大库档案的播迁、保管经过制成一图今转录于下。

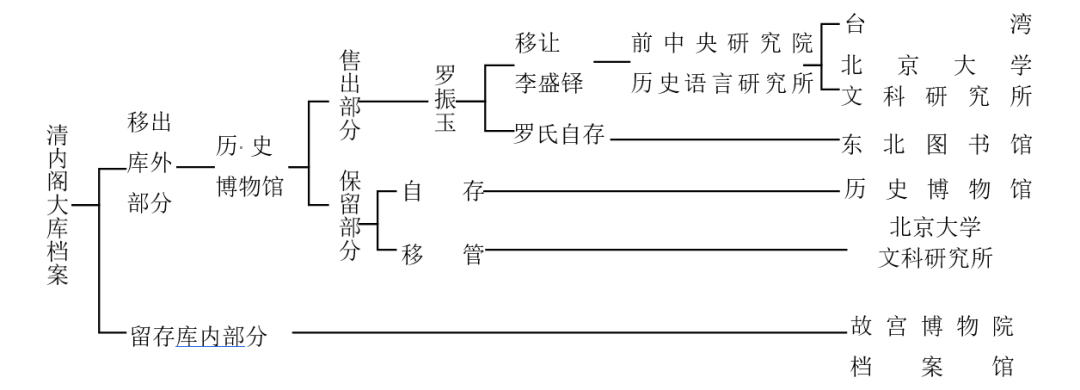

如图所示,宣统元年内阁大库屋坏,一部分档案被移出库外,入民国后这批档案归历史博物馆管理,博物馆检出较为整齐的档案若干,而将破碎档案八千麻袋出售给同懋增纸店,后为罗振玉购得。后来罗振玉、史语所及东北图书馆金毓黻整理的档案皆属于此。这一批档案几经播迁,且相当多档案本已破碎,在转手中又经过同懋增、罗振玉等的改装,可以说几乎完全丧失了其在大库时的固有保存状态与分类格局。在这种情况下,加之当时档案整理的理念主要为“保存重要史实的史料”,所以只能是选择部分档案,随整理随刊布,如罗振玉的《史料丛刊初编》、史语所的《明清史料》,皆是如此。及至中研院迁至台湾后,全面整理内阁大库档案,也只能采取按照时间顺序编年的整理办法。北大文科研究所整理的档案则是历史博物馆未售出的部分,属于较为“整齐”者。正因为较完整,所以北大的整理工作才有可能首先分别形式,再区分年代。最有系统、最少受扰动的当属后被故宫博物院接受的宫中档案(军机处录副奏折、宫中缴回朱批奏折等),可以比较完整地反映清代官僚行政运作中档案的形成和保存的面貌,而这恰是应用现代档案学理论的基础。因此,故宫博物院文献馆的档案整理工作较多借鉴了现代档案学的理念。不过在档案出版环节,在及时公开、提供利用的原则下,“保存重要史实的史料”这一理念影响甚大,所以特别注重刊布与重大历史事件人物关联的档案。 档案整理理念与史学问题意识二者其实是相互纠葛的。如前所述,民国时期的整理旧档工作较少吸收国史馆的传统,整理理念基本是舶来品。但当时我国学者认为在欧洲也没有形成关于档案整理原则的一致看法。蒋廷黻1935年撰文分别介绍了按照事由分类的法国方法与按照来源分类的英国方法,认为各有所长。而当时史学关心的主要在于政治事件和人物,故整理尤其是刊布史料也侧重于此。关于以20世纪20年代初北大研究所国学门为代表的早期清代档案整理的特点与得失,沈兼士在1935年曾概括为重形式轻内容,重档案本身而忽视文书手续,重搜求珍奇史料而轻平凡材料的普遍整理,而其根本原因在于缺乏对各类档案的综合研究,未能整理出一个系统。 沈氏概括的三点缺憾在此后的整理中均有相应的改善。1925年故宫博物院文献部(后先后改为掌故部、文献馆)成立后的整理工作中,有意识矫正了第三方面问题,开始系统地清点档案,并且将宫中、内阁和军机处的档案进行比较研究,梳理档案之间的关系。沈兼士提出整理档案需要清楚“未归档以前的作用”“当时的性质和手续上的连络性”。这实际已经触及到第二方面的内容,也就是要清楚文书制度和形成机构情况。朱希祖1924年购得升平署档案,在后续整理时先弄清档案来源(即整理者如何收集到档案的),再结合《宫中现行则例》考察该衙门的制度与沿革(机构、职官、地址),然后以机构变迁为基础将档案分为南府档案和升平署档案两类,结合文书类型和内容对两类档案继续分种。这套流程正说明强调文书制度和形成机构的档案整理取向在当时渐成共识。而1924年之后北大整理工作的改变则主要表现在第一方面,即根据内容对清代题本、报销册分类摘由。 档案整理按照形式(即文书类型)分类固然有不足,但是毕竟还是档案自身属性,内容分类看似方便研究,实则包含太多整理者的主观因素,且同一件档案涉及多项内容或难以划分的情况亦复不少。所以1949年后北大的档案整理方法再做调整,题本整理从“全按内容分类”变为“按机关的职掌重新分类”以解决混淆不清的问题,但档案出版还是按照内容进行专题选编,1952年出版的《明末农民起义史料》即是代表。应当说,至此学界已经形成了一套既符合清代档案实际情况,也切合现代档案学理念的整理、出版方法。 但遗憾的是这一办法并未获得普遍认可,相反很快又被事由原则取代。在“大跃进”时代,故宫博物院采取按照“年代-问题”分类立卷的方式大规模整理了军机处录副奏折、朱批奏折、红本,并且对军机处录副采取了折片分家处理方式,批评保留历史上文书处理制度、维持文书原状等看法。不过,长期负责档案整理的陈垣在1965年撰文提出:“凡作档案工作者,不宜将档案轻易分散及移动,所谓秤不离砣也”。这或可看作他基于长期探索经验而对流行做法的委婉批评。 直到20世纪80年代初,尊重全宗原则才再次被确立。秦国经指出,需要保持档案的原貌,不按行政机关分类而按照内容分类会破坏档案的联系,批评了之前片面强调根据利用需要整理档案的做法,强调整理应遵循文件自身的规律。此后,尊重全宗、保持档案原貌的原则才普遍确立起来,在一定意义上也可以看作是对民国时期整理经验的接续。但是此前整理中对档案体系造成的扰动已经是不可恢复的了。更重要的是,或许是由于缺乏经验交流,在中国第一历史档案馆就中央档案整理方法已经达成这一共识的同时,地方档案馆在整理地方衙门档案时却重走了中央衙门档案整理曾走过的弯路,直到近十余年才有所改变。 就这样,陈垣、沈兼士、郑天挺及中国第一历史档案馆学人等通过长期实践探索,积累正反两方面经验,得出了与目前国际档案学界来源原则、全宗原则相同的认知。 近二十余年来,随着历史档案数字化的推进,反映原貌的全宗原则与便于发现主题内容的事由原则在数据库环境下得到了协调。原来在纸本条件下,档案分类兼具档案信息揭示和档案实体存放双重使命,常难两全。而在数据库环境下,同时揭示乃至展示同一件文书档案所处的多重脉络成为可能。

《明末农民起义史料》 5 本土知识资源、古文书学视角 与档案整理研究再出发 社会民主化带来了历史档案保存、利用制度的变化,现代实证史学赋予了历史档案新的价值定位。由于受欧洲学术理念的影响,20世纪上半叶的学人在强调历史档案独立价值的同时,轻视了中国传统的档案编纂和史学修撰在制度设计上的连锁特征,也没有认真吸收传统公牍知识用于档案整理研究。 古文书学是深化清代档案整理研究的重要方法,以中国第一历史档案馆、中国人民大学档案系、四川大学档案系等处学者为代表,自20世纪60年代起就陆续有专著问世。近年来黄正建、阿风等学者在借鉴日本古文书学基础上,倡导建设中国古文书学,力图打通各断代文书研究。在此发展过程中,充分挖掘、整理保存在幕学、吏学、格套类书中的传统公牍知识资源,将是发展中国古文书学的题中之义。 无论从古文书学出发,还是从受到后现代主义影响的历史书写角度出发,文书档案的种类、系统及其运作关系,都不仅仅是一种实用的分类依据,或者考察官僚政治的角度,而更是我们利用档案史料做任何研究之前开展“史料批判”所必需的知识。从史料形成角度分析产生档案衙门的组织、职官、行政运作,考察文书生成过程,探究文书的流传与收藏经过,庶几可以建立起不同类型史料间的相互关系,从不同角度构成不同史料系统,丰富史料学的内涵。进一步说,从官文书档案这种史料的特性、系统和脉络,或可以窥得中国政治结构的特色。阿风从存在形态和诉讼过程出发,对徽州诉讼文书分类的研究就是近年这种取向下的一个典范。在古文书学视野下,吸收、活用本土知识传统和近代整理经验,清代官府档案整理研究具有再出发的可能。 因篇幅所限,文章注释及参考文献皆省。 文章来源:《档案学通讯》2021年第3期 作者:杨培娜,博士,副教授,研究方向为明清史;申斌,博士,助理研究员,研究方向为明清史 编排:王逸尘 (责任编辑:admin) |