|

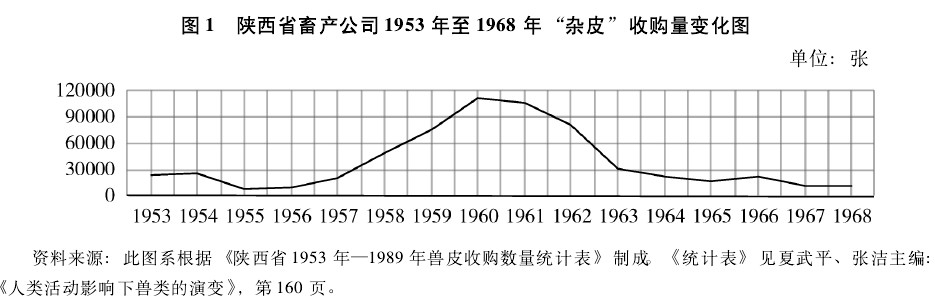

新中国成立之初,粮食生产和自然资源开发利用都是经济领域最重要的议题。“粮食立国”不但是较长时间内的口号,也是农业生产最重要的目标。同样,开发利用矿物、生物等自然资源对经济发展也具有重要意义。然而,这两项工作在实施环节时有冲突发生。譬如在野生动物资源利用问题上,随着“以粮为纲”口号的提出,资源利用形式便进入一个新的状态。野生动物资源的可持续利用,对于新的执政者来说,是一个崭新的课题,这不但涉及经济政策制定的整体性考虑,也与如何协调不同职能部门的经济核算指标有关。中共在建政后的一二十年中,在这个问题上作了持续、曲折的探索。 学术界对中共建政后粮食生产政策的出台及其逐步激进化的历史,已有相当丰富的研究。不过,这些研究主要集中在中央核心层面的粮食生产政策上,对一些边缘性或区域性问题则讨论不多。例如,在五六十年代,为了保护农作物以提高粮食产量,很多山区省份曾对“害兽”问题极为重视,甚至发动群众进行大规模的“围剿野兽”活动。除研究粮食生产中防治病虫害历史的学者稍有提及外,笔者尚未发现学界对此问题有专门讨论。 而粮食生产中的打猎活动又与商业部门的毛皮收购、林业部门的“狩猎业”密不可分。有学者指出:“国家实行‘以粮为纲’方针,这是上级的安排布置,必须遵照执行;各级供销部门每年有收购野生动物皮毛、麝香药材等,以供外贸换取外汇的硬性任务。”因此协调职能部门之间的工作就显得尤为重要。已有研究表明,部门协调并不总是成功的。以陕西省为例,“在管理体制上,陕西省长期存在生产部门不管经营,而经营部门又不管生产,造成保护管理和经营利用之间的矛盾”。 野生动物资源的利用与保护也是环境史、生态史关注的问题。原环境保护部的评估报告指出,“人类过度利用”是众多致危因子中的首要因子。有动物学家指出,大中型兽类种群数量在五六十年代出现下降,主要是猎民获取肉食、皮张和药材造成的。另有学者指出,五六十年代的狩猎活动,不仅导致了资源动物数量减少,更引起了生态失衡的现状。 其实,那些被职能部门领导批评为“短视”或“急功近利”的行为,除受时代认知的局限外,更有着不得已而为之的现实压力。本文希望透过野生动物资源利用和保护问题来讨论资源利用过程中部门利益冲突背后的结构性矛盾,以及中央政府为保护资源而进行的制度调适。由于兽类受到的影响因地区不同而有所差异,笼统谈论全国兽类问题意义不大,将问题聚焦在某一特定区域可能更有意义也更可行。鉴于国务院1962年《关于积极保护和合理利用野生动物资源的指示》中提到的一些物种同时涉及川西和陕南山区,本文拟将这一区域作为主要讨论范围。在山系上,包括秦岭、巴山、岷山、邛崃山;在行政区域上,包括陕西省南部、四川省北部和西部各县。 一、中共建政之前川西和陕南山区的生态与狩猎 由于中共建政后的资源利用形式既有延续传统的一面,又有革新的一面,因此有必要首先梳理川西和陕南山区野生动物的生存状态和传统的制度结构。虽然晚清民国时期也存在狩猎活动,但山区的野生动物资源还比较丰富,这种丰富性不仅表现在种类上,还表现在数量上。本文无意对其形成原因作专门解释,仅就南京国民政府的狩猎管理和山区农民的狩猎行为及习俗作简要说明,以便为后文的研究提供参照。 (一)兽类多样性 该地区野生动物的生存状况,是首先需要关注的问题。从物种角度来说,该地区是古北界种和东洋界种的混杂过渡带,种类繁多。川西地区的兽类有124种,分隶于8目26科,中科院的动物学家在50年代调查川西兽类资源时曾指出:“若与物产丰饶的东北三省相比,考察区的面积虽仅为东北的一半左右,而兽类种数却比后者较多约一倍。”秦岭山区同样以兽类丰富著称,“兽类隶属7目30科95属138种另14亚种”,其中东洋界种有67种,古北界种有56种。需要特别指出的是,川西和陕南山区栖息着一些中国特产物种,其中尤以大熊猫、金丝猴、羚牛最具代表性。 山区的兽类不仅种类多,而且数量大。据《佛坪厅乡土志》记载:“山中鸟兽众多,羽毛齿革之属,本足以供生人之用,只以山深而多阻,猎户稀少,以故不获享其利。”川西是麝的主要产区之一,有资料显示,30年代从康定出口的麝香年均1000斤。可资比较的是,50年代仅阿坝、甘孜两州年产麝香就超过1500斤,当时的专家评价其“产量之大,不仅首冠全国,亦为世所罕见”。此外,山区的食肉动物数量亦较多。食肉动物,特别是老虎,是维系生态平衡的重要力量。明清时期人口增加使川陕两省的华南虎丧失了部分栖息地,但在森林覆盖率较高的秦巴山区依然有其活动。同时,山区栖息着众多的偶蹄动物,为老虎提供了丰富食物。食物链的完整性可以从50年代“打猎除害”时猎获的动物种类中得到印证。如达县专区1956年猎获了大量的食肉动物,其中华南虎就有4只,同时作为其食物的野猪有351只、斑羚1368只、麂3714只。 (二)南京国民政府的狩猎管理 民国时期有规范狩猎行为的《狩猎法》。南京国民政府的狩猎管理政策虽然有待专门研究,但可以确定的是,《狩猎法》兼具规范外国人在华狩猎行为和动物保护的意图。除狩猎须持狩猎证这一规定外,从狩猎时间上亦可看出这一点。《狩猎法》规定,每年“自十一月一日起,至翌年二月末日止”为狩猎期,其余时间为禁猎期。除虎、豹等“伤害人类之兽”可不受禁猎期限制外,其余野兽仅可在狩猎期内狩猎。规定冬季为狩猎期是对晚清政府保护政策的延续。晚清时期,英商和记洋行在长江流域大量冻制出口野禽野味,受欧美保护思想影响,清政府在如何避免“伤生过巨”问题上与英国驻华官员多方折冲后规定,冬季之外的其他季节禁止出口野生鸟兽。这项政策在民国时期得到了延续。 此外,南京国民政府还限制猎捕大熊猫、金丝猴等珍稀动物。虽然在《狩猎法所称鸟兽分类表》中,金丝猴被称为“狮子鼻猴”,属于可随时狩猎的“伤害人类之兽”;大熊猫被称为“羆”,属于可在冬季狩猎的“有害牲畜、禾稼、林木之兽”,但鉴于外国人频繁来华猎捕大熊猫,南京国民政府在30年代末开始禁止猎捕大熊猫和金丝猴。四川省的第十六区和西康省的宁属、雅属地区是大熊猫、金丝猴的主要分布区,川康地方政府在认识到大熊猫的稀有性后通令各地,禁止射杀大熊猫和金丝猴。四川省政府还建议外交部通告各国驻华使馆:“禁止外邦人士潜赴区内各地重价收买及私行秘密入山猎捕。”随后,外交部、财政部分别出台禁令,其中财政部规定:“严禁带毛禽皮或去毛各种野禽兽及活野兽出口,无论何人报运及作何用途,一概不准放行。”禁运令的颁布标志着外国人来华猎捕大熊猫的历史就此结束,40年代欧美国家获得大熊猫的方式由外国人来华猎捕转变为由中国政府赠送。 (三)山区农民的狩猎行为 晚清及民国时期,川西和陕南山区农民的狩猎活动具有以下两个特征:一是在性质上,山区农民的狩猎活动是生计取向的;二是在形式上,山区农民的狩猎活动主要是自发进行的。就陕南山区来说,据宁强县《经济调查报告书》记载:“打猎亦为一部分农户副业之一,于冬季农闲时为之,无专以捕猎为生者。”打猎仅为农闲时农民的副业,亦可从民谚中看出。民谚有谓“打猎不富,不够扯布”“打鱼不到一碗汤,打猎不到溜达光”。这两句民谚集中反映了打猎活动的或然性,这也是山区农民少有专以打猎为生的重要原因。农民多在冬季打猎,是因为冬季为农闲季节,加之此时叶落山空,便于狩猎。 山区的宗教信仰对一些农民的狩猎行为亦有所约束。川西地区“神山”众多,有学者指出,当地土司、头人严禁人们在这些禁山内射猎采药,“恐犯山神”。同时,在山区农民的世界观中,野兽多为神灵饲养的牲畜,因此求神、敬神仪式贯穿整个打猎活动。虽然各地信仰的“猎神”有所不同,但在功能上却具有相似性。宗教的震慑力和猎人的敬畏之心曾使部分物种得以保存。举例来说,金丝猴生活在羌族人的“圣树”林中,“类似神仙,因此羌民视金丝猴为最圣洁,最神秘的动物”。因此羌民很少猎取金丝猴,即便有之,也主要是宗教的原因而非经济的原因。铁布地区的野生梅花鹿得以保存,亦与宗教信仰有关。当然,我们也应该认识到这些“保护因子”的脆弱性,特别是当新的意识形态和经济模式进入后,其将难以发挥作用。 二、国家的资源利用政策和山区的 狩猎活动中共建政后,川西和陕南山区传统的狩猎模式渐渐被改变。自发性的个人狩猎行为演变为有组织、有领导的打猎活动,生计型的狩猎活动转变为经济型的狩猎活动,宗教因素这一“保护因子”也被破除。一言以蔽之,川陕地区的狩猎活动在五六十年代成为国家主导的集体行为。之所以出现这种变化,主要与当时的粮食生产政策和对外贸易政策有关。 (一)“除兽保粮,爱国增产” 增产粮食是中共建政后各级党政农村工作的中心。为了支援抗美援朝等活动,建政之初即在全国范围内开展了“爱国丰产运动”。然而,川西和陕南山区特定的地理耕作环境严重制约着粮食产量的增加。首先,该地区海拔高、气温低,农地多为一季产旱地,种植作物类型单一;其次,山区的土壤多为灰棕壤,这种土壤氮、磷等元素极为缺乏,加之当地没有施肥的习惯,贫瘠的土壤制约着粮食产量的提升;最后,受造山运动的影响,山区多为褶皱、断块构造,长期流水侵蚀形成了岭谷纵横、坡陡沟狭的地貌。这种陡坡地形严重限制了牛犁的使用和推广。因此,倘若本已低产的粮食再遭受外部冲击,减产就不可避免。 而野生动物为害农业生产是川西和陕南山区的历史性现象,诸如“狼豺寻人而食,野猪到处损禾”此类报道在民国时期较为普遍。“人兽矛盾”并未因政权鼎革而有所缓解,诚如中共广元中心县委的报告指出:“兽害是山区农业生产改造的严重灾害之一。”野兽为害农业生产是山区农业耕种方式与自然互动的结果。农田与森林相间分布是川西和陕南山区典型的农业景观,生态学家认为这种生态交错带为“边缘物种”提供了理想的栖息环境。野猪、黑熊等杂食动物之所以喜居林缘地带即与此有关,它们也因此成为主要的农业“害兽”。以青川县为例,“尤以野猪、老熊(黑熊)、猴子为最烈。还有盘羊、刺猪、獾猪以及各类鼠、雀的侵食。特别是猴子白昼结队抢食农作物,不惧人卫”。该报告指出,1951年仅清溪乡阴坪村4组就“因兽害而减收粮食1.9万余公斤,占该组总产量的25%以上”。 对于川陕地区的粮食生产组织来说,要完成农业丰产任务,就必须首先消除野生动物为害农作物这一隐患,即如中共绵阳地委所强调的:“山地增产的首要关键,不是推广先进耕作经验,而是防治兽灾。”为了保护农业生产,西南军政委员会在1951年7月即向各地发出了“打兽”通知,要求各地将“清匪反霸”时收存的猎枪发还农民,组织打猎队伍,定期围打野兽。陕西省人民政府也要求各地组织群众性的“护田运动”,“迅速扑灭兽灾”。但由于各地在1951年和1952年忙于土地改革,“打兽”活动普遍开展有待土改结束。 从1953年开始,有组织、有领导的“围剿野兽”活动在川西和陕南山区普遍展开。以汉中专区为例,1953年6月29日,中共南郑地委发出指示,要求各地“抓紧秋收前农闲的有利时机,发动群众,组织一次全区性的围剿野兽运动,以便逐步铲除兽害,发展山区农业生产”。为了解决武器弹药匮乏和配合农业生产,汉中军分区还向各地调拨了大量步枪和子弹。在1953年的“打猎保秋”活动中,汉中专区共组织打猎队(组)近2000个,超过10万人参加了打猎活动,猎获各种野兽1万多只。 自此以后,在每年的夏秋季节布置和组织群众进行打猎,成为地方党政农村工作的重要组成部分。为了刺激农民的打猎积极性和解决武器弹药匮乏等困难,粮食部门在打猎活动中要求基层商业部门积极收购猎获产品,并及时提供火药、铁砂等狩猎物资。在狩猎物资供应和猎获产品收购问题上,商业部门并非被动行事,随着国家利用野生动物资源创造财富力度的增强,商业部门也积极主动地参与打猎活动。 (二)“支援出口,换取外汇” 农副土特产品是五六十年代中国对外出口的重要物资。就其中的毛皮来说,与家畜毛皮相比,野生动物毛皮在对外贸易中具有稀缺优势,因此具有重要的创汇功能。中国丰富的野生动物资源为国家换取工业物资和外汇提供了可能。据50年代的估计,中国的野生鸟兽有1400多种,“其中比较珍贵的毛皮兽就有60多种,鸟兽40多种”。畜产品经营单位因此认为积极开展狩猎生产,不但可以满足国内需要,“还可以扩大对外贸易,换取大量外汇和工农业建设上的物资”。 狩猎产品中的毛皮和动物药材是主要的出口创汇物资。由于当时中国工业技术落后,换回工农业生产所需设备和器材就成为毛皮出口的主要目的。中国畜产公司指出:“如果仅以1955年国家出口的十几种野兽毛皮外汇实际收入计算,约可进口2000余辆拖拉机,或37000吨钢材,或一个25000瓩的火力发电厂的全套机器装备,可供120万人的城市用电。”50年代中国出口的野生动物毛皮以麂皮、黄狼皮等为大宗,主要出口到苏联、捷克斯洛伐克、民主德国和英国。 出口的动物药材主要有麝香、鹿茸、鹿角、鹿尾,以及虎骨酒、红毛药酒等制成品,这些产品主要销往香港,或经香港转口到东南亚、西欧国家。以麝香为例,据笔者统计,1951年至1954年中国向资本主义国家出口的麝香数量约占总出口量的96%。麝香之所以畅销资本主义国家,除用作药物外,还因为麝香是制造高级香水的重要原料。50年代初,虽然中国对外出口的麝香数量逐年增加,但依然供不应求,1950年至1954年国内麝香收购价格不断上涨与国际市场的巨大需求不无关系。 在对外贸易工作中,畜产、外贸等商业部门主要负责狩猎产品的收购和出口。为了完成收购和出口计划,很多地方的商业部门积极参与狩猎生产活动。就川西和陕南山区的商业部门来说,由于粮食部门每年都组织大规模的打猎活动,因此与粮食部门组织的打猎队进行合作,是保证货源稳定的重要手段。一般来说,双方的合作主要以签订产销合同等方式来实现。中国畜产公司西北区公司得知汉中专区1954年“打猎保秋”猎获野兽1.5万多只后,立即要求汉中支公司积极收购,“不要坐待送货上门”。汉中支公司在安排人员收购时,特别强调要“尽一切力量及时订定”购销合同,以保障货源的稳定。 三、资源竞争与多口管理 政府对打猎活动的介入,使农民的狩猎能力大大增强,大量野生动物被猎杀。但野生动物的数量毕竟有限,特别是大中型兽类更属稀有资源。因此从创造外贸财富的角度来说,粮食部门的狩猎行为与商业部门的根本意图有所背离,因为商业部门不仅关心资源利用,还关心资源可持续利用。在众多利益冲突中,除商业部门认为粮食部门使用的行猎工具和方法会使一些物种灭绝外,最主要的冲突表现在狩猎季节和野生动物“益害”问题上。 首先,从盈利的角度来说,收购高质量毛皮是商业部门的兴趣所在。高质量毛皮至少要具备底绒丰厚、板质足状等条件。如果猎取季节过早,毛绒尚未长好,皮质低劣;如果捕得过晚,毛绒衰退,板质瘦弱,所以在毛皮成熟季节狩猎是获取高质量毛皮的关键。大体而言,南方地区毛皮成熟时间多在立冬至立春之间,此时毛皮“底绒丰厚,色泽坚韧,品质最好”。然而,夏秋季节是野生动物为害农业生产的主要时节,为了实现粮食增产全收,在此时组织群众打猎是保护农业生产的关键。如中共略阳县委就强调指出:“今天打猎,主要是为农业生产服务,什么季节打对山区生产有利,就要抓紧时机,有计划,有目的地消灭它。野兽为害秋庄稼最厉害,那么,抓紧秋季打猎的这一环节,是保证山区生产的一个重要关键。” 但夏秋季节是毛皮的衰退期和生长期,这时生产的毛皮必定存在质量问题。1956年农产品采购部就特别向各地指出了不按季节生产给资源利用带来的负面影响:“目前不按季节生产,四季滥捕的现象还比较严重,因而春秋次皮仍有一定比重,这样不仅质量低,不合出口要求,减少国家外汇和农猎民的收入,更严重的是对野生动物的自然繁殖有很大影响。”由于利益关注点的不同,粮食部门对皮张质量不太关心,汉中专区畜产收购单位“某些干部认为夏季皮毛不好,因而不积极收购”,遭到中共汉中地委的通报批评。 其次,粮食部门和商业部门在野生动物“益害”问题上认识不一致。这种不一致是由利益取向不同所决定的。粮食部门为了保护农业生产,视那些为害农作物或人畜安全的野兽为“害兽”,反之为“益兽”。基层粮食部门是如何划分“害兽”的呢?川西和陕南山区的粮食部门根据野生动物为害农作物的程度对其进行了分类,中共平武县委就有所谓的“大耗”“中耗”“小耗”之分。“大耗”主要有野猪、黑熊、豪猪、猕猴等;“中耗”主要有獾、黄麂等;“小耗”有青麂、斑羚、岩羊、野兔、花面狸、松鼠、田鼠等。此外,被粮食部门列为“害兽”的还有虎、豹、豺、狼、狐、鼬獾、林麝、狍、飞鼠等。 与粮食部门的认识不同,商业部门为了利用野生动物资源创造财富,他们认为那些能够创造财富的兽类都是有益的。因而被粮食部门列为“害兽”的绝大部分动物都具有经济价值。粮食部门未按季节生产、全面捕杀这些具有经济价值的动物损害了商业部门的经济利益。在商业部门看来,野生动物所具有的经济价值远远高于粮食的价值,因此即便野生动物在一定季节糟蹋粮食,也不能全面捕杀它们。商业部门认为“全面彻底捕杀是很不合理的”。陕西省畜产公司要求各地“分清益害,区别对待”。 为了提高野生动物资源利用价值,主管商业工作的中央政府部门曾试图扭转这一局面。1956年3月,农产品采购部致函国务院第五办公室,请求通令全国“制止滥打野牲,以培养毛皮货源”。同年4月,国务院第五办公室联合第七办公室下发通知,要求各省商业部门会同有关单位研究制定狩猎办法,“采取某些必要的措施来防止乱扑乱打的现象”。然而地方商业部门制定的保护对象不太符合粮食部门的利益。以四川省为例,四川省人民委员会财政粮食贸易办公室规定:“老虎、金钱豹、云豹、雪豹、狗熊等兽对人虽有危害,但产量很少,而且可供国内外动物交换、展览,并可提取珍贵药材(如熊胆),因此,各地可结合封山育林进行培育保种。”众所周知,虽然这些动物具有经济价值,但其对农作物和人畜安全的危害性亦较大,因此落实该政策就具有一定的难度。 几乎同时,农业部也对野生动物“益害”问题作了规定。农业部规定那些分布较广,数量较多,危害农作物较大的野兽为农业“害兽”;有益农作物的为“益兽”。农业“害兽”有鼠类(麝鼠除外)、野猪、豪猪、猕猴、獾、黑熊、野兔、花面狸、麂、狍、斑羚、黄羊。关于虎、豹、狼、狐,农业部让地方自行决定。在另一份文件中,农业部对打猎时须注意保护的物种也作了规定:“注意保护益鸟、益兽、稀有动物及经济价值较高的动物(如鹿、麝獐、水獭、大小熊猫等)。”不难发现,农业部虽然适当照顾了商业部门的利益,但同基层粮食部门一样,其对野生动物“益害”问题的认识,主要还是依照野生动物与农业生产的关系而定。对于农民来说,农业部的规定更符合他们的利益。总之,由于狩猎工作没有归属某一职能部门统一管理,出现了商业系统、农业系统多口管理的现象。 四、1958年狩猎事业归口管理及其执行情况 随着发展新型狩猎业目标的提出,制定整体性的经济政策成为中央政府亟待解决的问题。1957年公布的《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(修正草案)》已显露出中央政府这方面的考虑。《纲要》第17条规定:“在十二年内,在一切可能的地方,基本上消灭危害山区生产最严重的兽害。保护和发展有经济价值的野生动物。”联系前文所述的资源竞争现象,就不难理解为何要在修订《纲要》时增加这一措辞严谨的规定。中共八届六中全会后,副业中的狩猎被提升为“狩猎业”,成为“国民经济中的一个部分”。因此将狩猎生产纳入合理有序的范围内进行,就不仅需要制度层面的规范,还需要专职部门来统一领导和管理。1958年2月17日,国务院正式批复林业部:“同意由你部把全国狩猎事业指导管理起来,具体业务应该由地方人民委员会负责管理。”狩猎事业归口管理由此开始。 (一)林业部的狩猎管理政策 狩猎事业归口管理,既是为了减少资源竞争,也是为了有序生产,最终目的在于合理利用野生动物资源,为国家创造财富。有学者认为,虽然1958年在制度上确立了林业部的狩猎管理权,但在1962年之前,林业部没有进行管理,国务院也没有“明显的意图去进行积极的狩猎管理”。笔者对此有不同看法。有资料显示,不论是在制度上还是在实践上,林业部都对狩猎管理作出了努力。《狩猎事业暂行管理办法》是集中体现狩猎管理的制度文本,但由于该文件一直停留在征求意见阶段,未能正式公布实施,以下主要以林业部1959年2月发出的《关于积极开展狩猎事业的指示》作为主要讨论对象。 在管理制度上,林业部一是要求各级林业部门加强狩猎管理,组织领导狩猎生产,成立专门机构、指定专人进行狩猎管理。二是提出了“护、养、猎”三结合的狩猎方针,即狩猎生产应做到保护繁殖、饲养驯化、猎取利用相结合。猎取利用必须在掌握资源现状和生长情况的前提下进行,不能无计划狩猎;对于经济价值高的毛皮兽和药用动物,林业系统和有条件的人民公社要建立养兽场,进行饲养繁殖,同时还应划定临时禁猎区,以利繁殖。三是专门规定严禁任意捕杀大熊猫、金丝猴等珍稀动物,“稀有珍贵动物只能作为文化交流或互换与必要的赠送,不应作为商业出口”,并建议在有条件的地方划出自然保护区。 前文已述,大部分具有经济价值的野生动物同时危害农业生产,林业部是如何看待野生动物“益害”关系的呢?林业部对野生动物“益害”关系的划分与商业部门相似,主要是以野生动物具有的经济价值为判定依据,但没有忽视野生动物对农业生产的危害。林业部规定,狼、豺、虎、豹、熊、野猪、黄鼠为“害兽”,特别是狼、豺,是“极有害而几乎没有益的”,要求进行消灭。值得注意的是,林业部对捕杀野猪和熊是有所保留的,认为“有些鸟兽,它们为害虽然很大,但也有它有益的一面,如黑熊和野猪等,它们的熊胆、熊掌、野猪肉及猪鬃等很值钱,就要很好地掌握利用,使其变害为益”。由此可见,林业部的狩猎政策主要是为了发展狩猎经济。 为了合理利用野生动物资源,林业部还对行猎工具和方法作了规定。林业部认为不合理的狩猎工具和方法不仅危害人畜安全,还会对野生动物资源造成危害。以毒杀为例,林业部指出,毒杀野兽不仅会浪费肉食和毛皮,更为重要的是,“会造成猎捕时不分大小,公母,稀有珍贵种类一概毒杀的情况,不能做到有选择、有计划地合理猎取利用,不利于扩大再生产”。其他狩猎工具和方法,如炸药、地枪、地弓、绝后窑、火攻、“大兵团”围猎等,林业部也要求“严加纠正和禁止”。 (二)川陕地区林业部门的狩猎管理 虽然陕西省林业厅按照林业部的要求草拟了《狩猎管理办法》,但由于各种因素的限制,正式的法规迟至1963年初才正式公布实施。但这并不意味着地方林业部门毫无作为,笔者发现一些县级林业局曾在《陕西省狩猎事业管理暂行办法》颁布之前发出过一些规范打猎活动的通知。下面以秦巴山区重点狩猎地区西乡县为例来讨论基层林业部门的狩猎管理。 1960年8月,西乡县粮食生产部门向各地发出了“打猎保秋”通知,随后,林业局又发出《关于做好打猎保秋工作的通知》。与粮食生产部门敦促各地积极进行“打猎保秋”不同,林业局发出的通知主要是为了规范“打猎保秋”中存在的问题。在通知中,林业局对狩猎季节、狩猎或禁猎种类以及禁止使用的行猎工具都作了详细规定。比如林业局就规定,应大力消灭野猪、猪獾、黑熊、豹、狼5种“害兽”,但严禁捕杀稀有名贵动物,如金丝猴、林麝等;珍贵毛皮兽如狐狸、黄鼠狼、狗獾、松鼠等,应在入冬以后猎取。林业局还规定:“在猎取中还应做到猎大不猎小,猎公不猎母,使资源取之不尽,猎获更多的猎品,换取外汇,支持国家建设。”很明显,西乡县林业局的狩猎规范要求与林业部狩猎管理精神大体一致,要求合理利用野生动物资源,发展狩猎经济。 但当我们检视基层狩猎活动时会发现,不按季节狩猎、见兽就打的现象并没有因此改变。以西乡县骆家坝打猎队为例,该队在1962年的“打猎保秋”中猎获了野兽2000多只,排除5种“害兽”外,有林麝7只、苏门羚5只、斑羚90只、狍7只、豪猪11只、花面狸45只、豹猫32只、狗獾8只、大灵猫10只、狐狸2只、野兔30只、松鼠812只等。骆家坝打猎队猎获的动物,不仅有严格禁止捕杀的珍稀动物林麝、苏门羚,还有应在入冬后猎取的珍贵毛皮兽狐狸、狗獾、野兔、松鼠、花面狸、豹猫、大灵猫等。 西乡县林业局在通知中也明确规定了禁止使用的工具和方法,如“必须注意,不要采用地枪、绝后窑、毒药、炸药等捕捉,以免伤害益兽和稀有名贵动物或人畜伤亡事故”。但各地依然采用这些工具行猎。在1962年狩猎计划中,骆家坝打猎队就提出要加大对炸药和毒丸的使用。西乡县汉江、七星坝等公社1962年就采用了挖陷阱、放毒药等办法行猎。总之,林业部门提出的狩猎规范要求并没有引起粮食部门的重视。 (三)山区粮食增产的优先性 “大跃进”时期,优先发展粮食生产是山区各项事业中的“首要任务”,正是这一优先性,阻碍了合理利用野生动物资源在川陕地区的实现。同全国其他地区一样,“大跃进”时期川陕地区也面临着粮食增产的指标压力。但是,正如前文所述,川陕地区的地理环境不利于农业发展,特别是当粮食征购量不断增加时,基层粮食部门首先想到的就是要防止野生动物为害农业生产。例如,陕西省农林厅1958年9月6日发出通知,要求各地加强防兽除害工作,实现玉米增产一倍的目标。中共汉中地委也连续两次发出紧急指示,要求山区普遍开展“打猎保秋”活动,“不许鸟兽损害一颗粮食”。川陕两省6个交界县在紫阳县松树乡召开“联防围剿会议”以提高打猎效率,更是农业“大跃进”下的典型表现。1960年开始,川西和陕南山区“大砍火地”,“大搞增种”,这种行为在某种程度上可谓“兽口投食”,更需打猎来保障粮食增收。 因此,与发展狩猎经济不同,川西和陕南山区的狩猎活动主要是为了保护生产、增产粮食。为了确保粮食增产,川陕两省的林业厅有时也不得不在政策上作出一些妥协。1961年四川省林业厅向林业部表达了他们反对《狩猎事业暂行管理办法》第25条规定的内容,认为林业部禁用的狩猎方法和工具太多,会影响狩猎工作的开展。同样,陕西省林业厅也在保护资源与保障农业生产矛盾上偏向了后者。1962年9月,陕西省林业厅在西乡县“打猎保秋”报告上批注了打猎活动中存在的问题,但同时写道:“护秋的打猎是否也应与狩猎一样看待?”亦即是说,陕西省林业厅对限制“打猎保秋”是有所犹豫的。 增产粮食的优先性决定了粮食部门在狩猎领导上的主动权,使得林业部门在归口管理方面处于被动。先就组织领导而言,与林业部要求的林业部门组织领导狩猎生产不同,川陕地区的狩猎活动主要是粮食部门领导的。一般来讲,以保粮增产为目的的打猎活动通常由党委农工部或行政系统的农业部门领导指挥。同时,为配合农业生产,军分区也会要求民兵积极参与打猎活动。专、县、区、乡分别成立打猎指挥部,层层领导和指挥。就县一级组织来说,中共青川县委规定:“农工部负责收集情况,解决有关工分评记问题;兵役局负责枪支弹药的管理、调配、民兵领导问题;县供销社负责供应土枪、硝磺、铁砂和枪支(土枪)修理;县人委负责奖励问题。”也就是说,虽然制度上规定了林业部门的狩猎领导权,但“大跃进”时期川陕地区的狩猎组织依然延续了50年代初期的领导模式,林业部门并未进入这一领导体系。 由于林业部门未能领导狩猎生产,其狩猎管理就只限于外围监督,西乡县林业局向粮食部门组织的打猎队发出狩猎规范要求正是这种监督的表征。但是缺乏专职人员进行的监督不过是一纸空文。按照林业部的要求,林业部门要建立专人进行狩猎管理,虽然西乡县林业局发出了规范狩猎行为的通知,但并没有指定专人进行狩猎管理。四川省也存在同样的情况。四川省林业厅1962年指出,全省15个专、州,没有一个专、州的林业部门配有专人主管狩猎生产。四川省林业厅认为各地不分珍贵和大小,“见物就打”,乱捕滥猎,就与“各地林业部门没有积极参与组织领导工作有关”。 (四)基层畜产业务部门的协同性 为了使狩猎政策得到落实,林业部还要求商业部门在收购政策上予以配合。林业部指出:“收购和价格是贯彻和体现经营管理政策重要的一环,因此商业部门在收购品种、公母、大小和收购季节,收购价格应体现对珍贵野生动植物进行保护和奖励消灭害鸟害兽的政策。”但是作为业务机构的基层商业部门,每年都面临着收购指标的压力,尽力组织货源完成当年的收购任务是他们的中心工作。由前可知,川陕地区的狩猎产品主要是粮食部门组织的打猎队生产的,对于基层畜产业务部门来说,即便粮食部门生产的毛皮存在一些质量问题,狩猎方式也不利于资源长期利用,但为了保证货源和完成指标,他们不得不依靠这些打猎队。西乡县商业局对骆家坝打猎队队员下放问题的焦虑是讨论商业部门依赖打猎队的最佳案例。 骆家坝打猎队是一个以保秋为目的而成立的专业打猎队,在历年“打猎保秋”活动中都成绩显著,多次被评为省、专、县,乃至全国模范打猎队。在1960年冬的整风整社运动中,骆家坝管理区拟将打猎队员下放到各小队打猎,这本是贯彻中共中央《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》中下放核算权的应有之举,然而这一意见立即引起了西乡县商业局的注意。1960年12月29日,西乡县商业局给贯山人民公社党委和社委写了一份请示报告,要求“将骆家坝打猎队保持下来,改变为公社所有制,这样使他们在公社党委、公社社委的领导下,更好的从事狩猎工作”。为什么西乡县商业局视政策于不顾,要打猎队所有制不降反升呢?其实不难理解,因为打猎队每年向商业部门提供了大量的狩猎产品。商业局担心的是,一旦下放,“使它立即走向垮台”,届时将会影响到他们的狩猎产品货源。商业局获得了成功,打猎队提升为公社所有制,改称“骆家坝公社打猎队”,但其命运终未逃过“四清”的整顿。 五、资源变化与国务院1962年《指示》 至此,我们不难发现,在整个50年代,增产粮食是合理利用野生动物资源道路上的主要障碍。增产粮食的优先性引发了狩猎管理上的结构性矛盾,这种矛盾表现在商业部门与粮食部门的利益冲突上,也表现在基层林业部门归口管理失败上。打猎活动自1953年在山区普遍开展后,一直被作为常设性制度进行延续。1956年农产品采购部请求国务院“制止滥打野牲”,集中反映了商业部门与粮食部门在利用野生动物资源问题上的矛盾。随着发展狩猎业目标的提出,部门协调愈显紧迫,1958年国务院将狩猎管理权交由林业部门即是调和矛盾的表征。然而制度上的归口管理并没有解决增产粮食带来的问题,国务院1962年再次重申归口管理的根本原因即在此。因此也就不难理解国务院为何要说:“不少地区对于野生动物偏重猎取,不注意保护,甚至把许多不应该列为害鸟害兽的,也列为害鸟害兽而加以消灭,致使野生动物资源遭到了严重的破坏。”在讨论国务院1962年《关于积极保护和合理利用野生动物资源的指示》之前,有必要先对资源变化情况进行简要说明。 虽然现在尚未系统掌握当时川西和陕南山区的猎取数据,但从畜产公司收购的毛皮数量来看,猎捕量应该不小。由于川西和陕南山区是川陕两省的狩猎重点区域,全省的数据可以部分反映这一地区的情况。仅就毛皮而言,1952年至1963年,四川省共收购940多万张;陕西省1953年至1963年共收购250多万张。考虑到民间有大量毛皮并未交售商业部门,这些数字仅可视为最低猎取量。再以“保粮除害”猎获的大中型兽类为例,在1960年的“打猎保秋”中,汉中、安康、商洛3个专区共猎获鸟兽68万多只,其中野猪532只、斑羚1575只、黑熊229只、麂347只、狐466只、豹26只、狼31只,等等。平武县在每年“打猎除害保秋收”中都猎获了大量动物,1961年、1962年的猎获总数分别为11369只和8889只,其中偶蹄动物数量相对较多,如分别猎获野猪348只和391只,羚牛397只和281只,麂5542只和877只,麝205只和741只,此外还有熊、豹、獾、豪猪等动物。 大量且连续的猎捕,必然导致种群数量下降。在缺少调查资料的情况下,畜产公司历年收购的毛皮数量为我们考察兽类种群变化提供了重要参考依据。陕西省畜产公司“杂皮”收购数量变化情况可反映陕西大中型兽类种群数量的变化趋势(参见图1)。一是收购数字通常反映的是上一年的猎取量,不难发现,1958年至1961年大中型兽类连续遭到大量捕杀;二是皮张数量从1960年开始持续下滑,1967年跌到最低点,这一变化反映出大中型兽类种群数量急剧减少;三是1963年至1968年皮张收购量一直没有恢复到3万张,说明之前的猎捕量超过了动物的繁衍能力,资源可能遭到破坏。  华南虎在五六十年代被列为主要“害兽”,要求大力捕杀。值得注意的是,林业部要求“消灭掉”的是“虎患”,而不是将此物种消除。但对于农民和粮食部门来说,有虎存在即是患。秦巴山区的华南虎在1949年以前尚有一定数量,经过数年的连续捕杀,到60年代初种群数量已严重下降。比如,50年代仅涪陵专区每年可收10多张虎皮,但到60年代初四川全省每年才收一二十张虎皮。1964年6月27日,秦岭山区1只华南虎在佛坪县龙草坪公社东河生产大队被公社干部击毙。在当时大量的打虎事件中,这仅是一个普通案例,但在秦岭华南虎的历史上却是重大事件,因为秦岭山区的华南虎从此灭绝了。 “打鹿砍茸”“杀麝取香”亦给鹿科动物造成了破坏。前文已述,宗教因素为川西一些地区的鹿科动物提供了生息空间。《四川省珍贵动物资源调查报告》指出:“1958年民主改革以后,开始对白唇鹿等鹿类进行猎杀,由商业部门下达指标,收购鹿茸、鹿筋和鹿鞭等狩猎产品。”木里县土司的禁猎政策为1959年该县沙东乡党支部组织150名猎人“一次猎获獐鹿千余头”创造了条件。随着利用力度加大,鹿科动物种群数量不断下降。茂汶县卧龙林场1959年反映:“过去在林沿一带及沿河两岸有獐子出没,而现在则很难发现。老乡说这两年的獐子搞松劲了。”种群数量下降直接导致麝香和鹿茸产量减少。中科院动物研究所的专家们在1962年指出,川西地区“近10年,麝香和鹿茸都减少约3/5”。 当然,大熊猫、金丝猴遭到猎捕与增产粮食无关,农民围捕这些珍稀动物主要是市场诱导造成的。换句话说,商业机构收购这些动物的毛皮和活体诱使农民进行猎捕。仅就活体而言,收购活兽的机构主要是畜产公司和动物园,前者收购活兽主要是为了商业出口,后者收购活兽则既有展出的需求,也有“动物外交”的需要。四川省畜产贸易局1958年开始经营活兽出口业务,大熊猫在成都交货价每只高达1100元。动物园也在收购大熊猫等珍稀动物,如重庆西区公园与平武县商业局合作,在平武开设活兽收购业务。受经济利益刺激,山区农民在“大跃进”期间捕捉了大量的金丝猴和少量的大熊猫,并引起严重死亡。据林业部提供的数据,1958年文县捕捉到的200多只金丝猴,短时间内就死亡了80多只,“而且还在继续死亡”。收购到的大熊猫同样出现死亡。为了保护大熊猫和金丝猴,林业部从1959年开始禁止随意猎捕这些珍稀动物,四川省人民委员会也规定严禁收购珍稀动物及其毛皮。 当时,中央政府对各地未将狩猎工作统一交由林业部门管理及破坏野生动物资源的现象并非毫无了解。除通过《内部参考》、年度总结报告等渠道获得信息外,林业部主持召开的狩猎工作会议也是中央政府了解地方狩猎情况的渠道。1961年10月在北京召开的全国狩猎业生产汇报会上,与会代表就各地存在的问题和进一步整改措施进行了商讨,并确立了一些狩猎管理原则。国务院1962年9月14日下发的《关于积极保护和合理利用野生动物资源的指示》,即是这次会议精神的集中体现。 《指示》不仅重申了“护、养、猎并举”的狩猎方针,还再次强调了归口管理的紧迫性和必要性,要求各地迅速将狩猎工作统一交由林业部门管理,并加强管理机构的建设。此外,《指示》还在技术上对如何保护以及合理利用野生动物资源作了详细规定。比如,规定严禁猎捕大熊猫等19种珍稀鸟兽,并在其栖息地建立自然保护区,对其进行保护,“如因特殊需要,一定要猎捕上述动物时,必须经过林业部批准”。对于其他38种经济鸟兽或特产鸟兽,《指示》也要求根据资源情况禁止猎取或控制猎取量,每年猎取多少,必须经过主管部门批准。因此,《指示》是一份重要的狩猎管理文件。有学者评价称:“在当时我国法律不健全的情况下,是一项国家级的保护动物资源的法规,为当时迅速扭转动物衰竭的不利局面发挥了巨大作用。” 为了落实《指示》精神,四川省人民委员会在汶川、平武等5个县划出了7万公顷的林区作为自然保护区,规定严禁在该区域内从事一切人为经济活动。四川省林业厅还在重点狩猎地区配备了专职人员,进行狩猎管理。山区各县林业局也按照国务院的要求进行了狩猎方针的宣传和狩猎制度的建设,如平武县不仅颁布了本县的《狩猎业管理暂行办法》,还成立了“猎人协会”,将全县猎人组织起来,实行凭证狩猎。自此开始,川陕地区的狩猎活动朝着发展狩猎经济方向转变,林业部门亦积极落实狩猎领导和管理工作。 但必须指出,在个别地方,增产粮食引发的问题依然存在。四川省林业厅通报称,1963年,万源县依然在提倡“打猎除害”,“把珍贵毛皮兽:水獭、狐、貉子、猸子、狸子、麝等都通通叫成‘害兽’,因而把‘狩猎指挥部’改成‘灭兽办公室’,错误地提出‘集中力量打歼灭战,布下天罗地网,使害兽有命难逃’”。达县、绵阳等专区也还在提倡使用各种禁用工具行猎。不过,随着林业部门狩猎管理工作的加强,这些问题逐步得到了纠正。 根据生态学营养级联理论,“移除顶级捕食者后,猎物种群有时会爆发并耗尽它们的食物资源,导致级联性的生态后果”。虽然当时就有人撰文提醒人们在狩猎生产中注意“营养链索关系”,但当时的生态意识尚不普及,以食肉动物为例,受“除害”和功利主义资源保护观念影响,大型食肉动物被视为主要消灭对象。结果是山区伏击捕食的猫科动物已灭绝或濒危,狼、豺等集体捕食动物也难觅踪迹。食肉动物“生态位”缺失后引发的级联性生态后果日渐凸显,生态系统自我调节能力丧失后,地方政府只能诉诸人为狩猎进行种群淘汰。 六、结语 综上所述,驱动五六十年代川西和陕南山区狩猎活动的主要动力不是农民的生计,而是国家的资本积累。大量具有经济价值的兽类,由于威胁农业生产,被作为除害对象进行消灭,种群数量急速下降。合理利用野生动物资源之所以难以实现,一个重要的原因是,增产粮食与发展狩猎经济之间存在着结构性的矛盾。矛盾的产生,不仅与当时的经济核算指标有关,也与制度安排有关。对于农民或粮食部门来说,如何防治野生动物为害农业生产,提高粮食产量,是他们关心的焦点;对于狩猎经营单位来说,提高商品利用价值,实现可持续利用,是他们的关注点,但农民消灭“害兽”的行动又会损害资源利用的可持续性。50年代狩猎管理机构不一,也在一定程度上加剧了农业与商业之间的矛盾。 在“生态保护”没有成为指导思想之前,“资源利用”“资源保护”是国家野生动物管理的基本政策。应当承认,既然野生动物在当时是一种可利用资源,利用必然是题中之义。问题的关键在于如何利用?一般来讲,在资源丰裕的情况下,倘若合理有序地利用,也许能为国家持续地创造财富,而一旦猎取过度,资源必然日趋匮乏,亦将失去利用的可能。从资源管理角度来说,当潜在的风险不断显露时,执政者为了经济政策整体性考虑,会设法引导资源利用的走向,因此国家的公共政策既是回应自然的表征,也是利益再分配的尝试。1958年狩猎事业归口管理即是国家引导资源利用走向的制度体现。 然而对于川西和陕南山区的粮食部门来说,在其他自然条件短时不可改变的情况下,若要提高粮食产量,决然不会轻易放松对野生动物威胁农业生产的警惕。特别是在农业“大跃进”高指标的压力下,保护农业生产对于粮食生产部门来说,远比保护野生动物资源更具现实性和紧迫性。另外,由于基层畜产业务机构面临着收购指标压力,在粮食部门的狩猎活动中具有协同效应,这在一定程度上也强固了粮食部门的意志。 征服自然、改造自然是五六十年代的主流价值取向,因而对于山区的农民和粮食部门来说,“保粮除害”不仅是农业生产环境塑造的产物,也是时代所赋予的价值。人类对自然环境的认知有一个不断深化的过程,没有必要用当下的生态保护观念去指责前人的过失。理解历史是为了更好地理解当下。经济发展中的结构性矛盾不仅仅存在于野生动物资源利用上,其他自然资源开发利用过程中同样存在类似问题,因此从整个国民经济协调发展的角度来反思各职能部门的利益协调以及为保护资源而进行的制度调适,对理解当下的资源现状和利用保护形式不无裨益。 (本文原刊《中共党史研究》2020年第2期第104-117页。文中原有注释,引用请务必参考原刊。) (责任编辑:admin) |