|

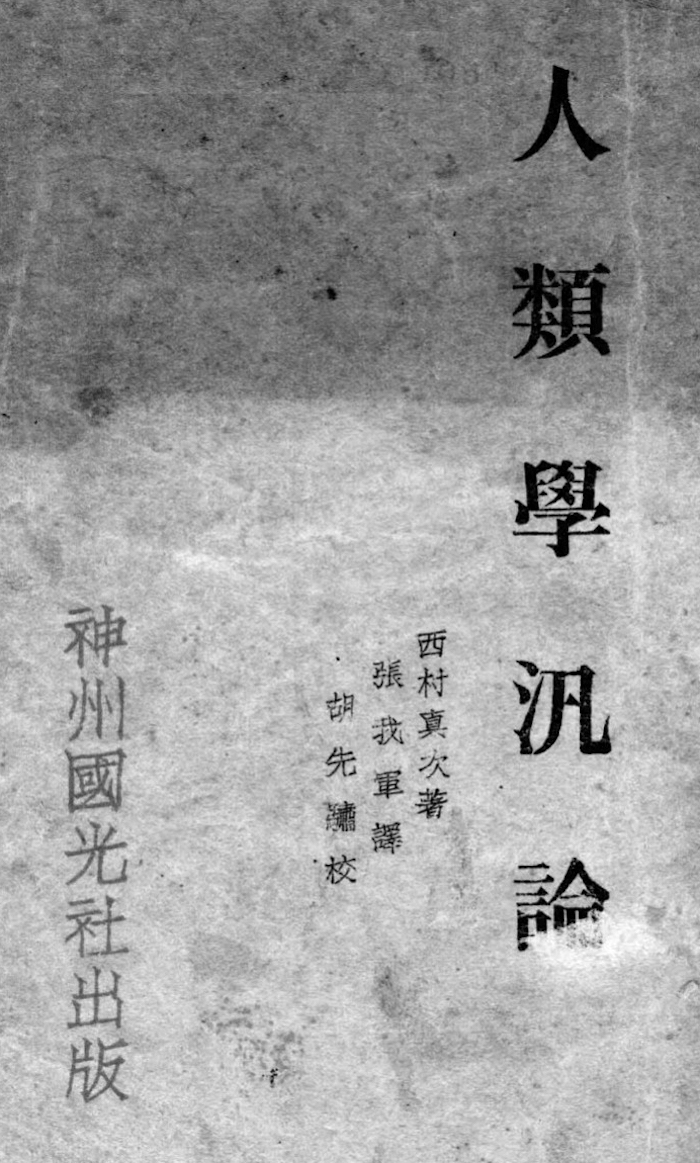

关键词:胡先骕 张我军 张光直  《人类学泛论》,神州国光社,1931 1931年,上海神州国光社出版了日本文化人类学家西村真次著、张我军译的《人类学泛论》一书,恰逢中国本土人类学发端,研究观念开始转向文化人类学,是书成为当时“通论人类学唯一而且最好”的版本,曾影响钟敬文、张光直等几代中国学人,张光直晚年还遗憾该书未能再版。几十年风雨后,此书早已默默无闻。 一、作者西村真次  西村真次(1879-1943) 书的原著者是日本文化史学家、文化人类学家西村真次。西村在早稻田大学从事人类文化学、考古学、日本船舶研究,开设了日本历史与人类学课程,奠定了早稻田大学史学的基础,被誉为“早稻田历史之父”。 《人类学泛论》虽只是一本人类学基础读物,却率先摆脱了以生物学、进化论立论的初期人类学的思路,侧重于研究人和群体的行为,旨在“把人类进化的真相写出来”,“把体质和文化,同时同格地处理,全盘地论述”。为了更适合青年人阅读,西村综合了“关于人类的诸科学的研究成果,……有系统地,综合地,图解地……写得(让)任何人都容易理解”。 日本的文化人类学向来受到政府的重视,自甲午战争到二战一直与军方有着密切联系。1930年代中,为了配合日本的海外殖民政策,日本人类学界加强了对殖民地的实证研究,并根据战争需要,建立了不少专属研究机构。西村毕业后也有过从军经历,日俄战争后期来到中国,于奉天(沈阳)西南苏胡堡兵站仓库短暂服役。不过,他是当时日本学者中为数极少的清醒人士,与日本军国主义的战争狂热保持距离,研究工作偏向于“自由派”,因此遭到军方打压,他的《市民的日本史——山本时代》《日本古代社会》《日本文化史纲要》三部著作被禁止出版,即便如此,西村仍然积极致力于学术研究和对青年人的教育,直至去世。 二、译者张我军  张我军(1902-1955) 《人类学泛论》的中文译者是台湾地区作家、台湾新文化运动的开拓者张我军。张我军被认为是“高举五四火把回台的先觉者”(龙瑛宗语),点燃了台湾地区新旧文学的论战。1929年6月,张我军从北平师范大学第十七届国文系毕业,成为首位毕业于中国大陆大学国文系的台湾地区学生(秦贤次考证)。张我军在1925年与罗心乡成婚,育有四个儿子:1926年长子光正,1931年次子光直,1937年三子光诚,1942年幼子光朴。 当时教育部要求高校学生必须学习两门外语,北平众高校里选修日语作为第二外语的人最多,远甚于德、法、俄等语种。张我军的日文水平不俗,得到周作人、钱稻孙等名家的激赏。他在家中开办了日语补习班,“小院里停满了学生骑来的自行车,教室里一片琅琅的读书声”,还在北平师范大学、北京大学、中国大学等多所高校教授日文,学生中坐着未来的考古大家苏秉琦、宿白与诗人吴奔星,此外雷季尚、成舍我、甄梦笔等人也跟随张我军学过日文。 张我军认为台湾地区的文学“乃中国文学的一支流”,故而不能与中国文学分断。张我军“以认同汉民族的新文学典律作为抵制殖民统治阶级的策略”(彭小妍语),在日据时期发表了大量提倡汉语白话文的文学作品。同时他认为中国对日本的研究不足,才导致“清末以来对日交涉,一再重演失败”,因此“对日本的研究、正视、认识是刻不容缓的了”。为了“养成国人阅读日文书报的能力,促进国人正视、研究、认识日本”,他在中国大陆翻译出版了系列日语教材,并翻译了许多日文作品。身为新文学作家、诗人,张我军最希望从事文艺创作,翻译主要是为了减轻家累。凭借着独到的眼光、准确的理解和精湛的译文,张我军为世人留下多部经典译作。 1931年张我军接连发表了三部重要译作。3月,他翻译的《人类学泛论》出版,由胡先骕审阅,9月,在《辅仁学志》上发表译自日本考古学家滨田耕作的巨作《自考古学上观察东亚文明之黎明》。11月,出版夏目漱石的《文学论》中译本,由周作人作序。 三、校者胡先骕胡  胡先骕(前排左二)与翁文灏(前排左三)、李济(前排左四)等中国科学社社员在欧美同学会合影,北京,1930左右 植物学家、静生生物调查所所长胡先骕(1894-1968)为《人类学泛论》作了精心校阅。1929年,胡先骕在北平师范大学兼授植物学,与刚刚留校任教的张我军成为同事。虽然未见张我军选修过生物学课程的证据,但他眷注过生物学却是不争的事实,在《随感录》《文艺上的诸主义》等多篇文章里,都能见到他信手引用生物学现象写下的佳句。 《人类学泛论》书前有一篇张我军写的《译者赘言》,特意向校阅者表示了感谢: 第一,胡先骕博士之校阅本书,不是“挂名”的。他不但与我以许多有益的注意和指导,使我自己修改一遍;并且费了两三个月的工夫,把我的译稿细阅一遍,改了不少的专门用语;而不妥的字句,也经他修改过,他这种负责的校阅,自是学者的纯正态度,惟挂名校阅盛行的今日,这种忠于职责的学者,实在不可多得,所以不独译者,便是读者也应该感激的。 第二,本书第五章第三节《人体化石》之系列中(七)北京人、(十)半猿人,为原书所没有,经胡博士所补的。而本节最末一段补语,也是胡博士所补的,为的不消说是要使本书成为更其完全的人类学的入门书。 《人类学泛论》日文版刊行于1929年4月,原著中并无北京人与半猿人化石这两处地质学界的最新重要发现,胡先骕为之增补—— (七)北京人(Peking man) 在一九二六年次丹次忌(Zdansky)在中国北京附近之周口店所发掘的化石里面,发见了两个牙齿,乃是一个未成年人的左边下部臼齿,和一个已经磨坏的右边上部臼齿。发见的地层,是下第四纪,大约同爪哇猿人,皮尔当人和海得尔堡人同时。据协和医学校解剖学教授步达生(Davidson Black)的研究,考得所发见的臼齿很粗大,有很厚的牙磁,齿冠及齿端都比较的短,而齿根却很长;并断定这种人的下颚骨很粗大,犬齿不过于较一般牙齿为长。步氏按着这两个臼齿的特殊性质,断定是属于一种新的古代人类,叫他做北京人(Sinanthropus Pekinensis)。 到了一九二八年,北京地质调查所继续在周口店发掘,得了好几块破碎的上下颚骨及门齿,犬齿,臼齿等。北京人的特性,因此更加明瞭。具见他的颚骨很粗厚,没有颐,但是门齿,犬齿,臼齿等等,都像人属(Homo)的。 到了一九二九年,地质调查所研究员裴文中,在周冢口发见了一个没有压碎的北京人头盖,是成年人的。他的眉稜骨很粗厚突起,眉间与后头突起之间的长度大约是一九〇,极度的宽度,大约是一四五,头骨指数大约是七六·三。据步达生初步研究的结果,北京人是较普通而进步的人种,较内安得塔尔人为更原始,与分歧而发达为内安得塔尔人及现代人两属的原始种,相去不远,而爪哇猿人,反为特殊退化的人种。 (十)半猿人(Hemianthropus osborni) 一九三〇年德国符雷登堡教授(Prof. Wilhelm Freudenberg),在海得尔堡的巴门驼冰期砾土(Ice Age Cravels of the Bammental)中发见了头盖骨,脸骨,颚骨与肩胛骨的碎片。还元之后,证明是一种类人猿状的东西;他的脑,比任何生存或绝灭的类人猿为大。他的脸颇像大猩猩,异常之阔,他的脑比爪哇立猿人为大,等于内安得塔尔人的。他的下颚骨比海得尔堡人的,更没有颐。但是这种人是否就是海得尔堡人,还不能确定。 胡先骕主攻植物分类学,对古生物也有研究,与中国科学社的中外地质专家保持着良好的合作关系与私人友谊。1929年5月,胡先骕与北京协和医科大学解剖学教授步达生(Davidson Black,1884-1934)、翁文灏等中外科学家一同参加了在荷属爪哇(今印尼)举行的第四届太平洋科学会议。步达生在科学史上最重大的研究成果是周口店猿人化石,他在会议上做了名为《中国猿人北京种:一九二八年新发现于周口店之材料及其在动物地理上的特征》的研究报告。而在稍早前的1926年10月,步达生根据次丹次忌(Zdansky,今多译为师丹斯基)发现的两颗古人类牙齿,在美国《自然》杂志上发表了研究报告,并取得了国际科学界(以及瑞典王储)的广泛认同。美国洛克菲勒基金会出资在协和大学设立“新生代研究室”,由步达生任荣誉主任,专事化石鉴定,并为北京龙骨山(周口店)的继续发掘提供资助。“北京人”一词应运而生。 翁文灏执掌的中国地质调查所组织了周口店遗址发掘与整理研究,1929年12月,裴文中发现的第一个北京人头盖骨化石,使得当时“国际科学界几乎没有人不知道中国地质调查所工作的重要”(丁文江语),为世界旧石器时代早期人类的科学研究提供了重要的实物资料。胡先骕一直关注着中国地质调查所的动向,并主动对标,静生所也“因为穷所以能不养闲人,所以所长能久于其事”,同样地“注意于实用问题”,努力向头等的外国学者学习。在一份1934年《静生生物调查所工作计划概述》中,胡先骕显露了他的职业志向,静生所的目标“是成为著名的中国地质调查所的姊妹单位”。 胡先骕热心为后辈学人审阅书稿也值得玩味。张我军追随胡适和陈独秀倡导的新文化运动,而胡先骕是持文化保守主义立场的学衡派的主力。但他毫无门户之见,在静生生物调查所创建之初,仍然抽出宝贵的时间帮助年轻学者。而且,他的热心是一以贯之的,曾为卢开运校阅《高等植物分类学》(1934),为石声汉校阅《中国植物学文献评述》(1934),为黄秉维校阅《中国植物地理大纲》(1936)……诚如石声汉所言:“此则不仅译者一人之幸也。” 四、读者张光直、钟敬文  张我军母亲、张我军夫妇、张光正、张光直合影,北京,1932  张我军旧居,北京手帕胡同丙25号 张我军的次子张光直年少时就是《人类学泛论》的忠实读者。张光直记事时,家已搬到北京西单手帕胡同丙25号(今75号)一所三进深的四合院里,并在此居住长达十年。四合院前院的东厢房是张我军的书房,里面放了一张写字台,书架上摆满了各式图书。张家的孩子识字早,他们最喜欢待在光照充足、冬季温暖的书房里读书、睡觉。这册《人类学泛论》译本,图文并茂,平实易懂,牢牢地吸引住了少年张光直,他回忆自己“从小便守着这本书,对书里的人类进化史、石器时代等等,很感兴趣,它对于我确实有过不浅的影响”。 胡先骕增补的周口店内容,让张光直得以记住首位北京人头盖骨化石发现者裴文中的名字。高三那年,张光直在台北书店购读了裴文中的新著《中国史前时期之研究》,这是中国考古学界第一本用现代考古学视角写就的中国史前史综述,裴文中在书中提及,中国考古的材料可谓遍地黄金、俯拾即是,但缺乏有才华有志气的读书人学习考古,各地大学应设立考古学系。张光直对此若有所思。 两三个月后,张光直因为左翼倾向而被捕关押一年,是所有被捕学生里唯一的高中生。白色恐怖直接影响了张光直人生观的形成,在狱中张光直接触到各色人等,看到两伙“代表着两种不同制度”的人,“在一个大时代”里,“各为其主,各尽其力,彼此相互斗争”,但是他们连自己都不知道“为何而死”。张光直对此产生了浓厚的兴趣,他竭力思考“为什么人这样容易受骗”?他决定通过学习人类学来探究“人之所以为人”。重获自由后,张光直以第一志愿考取了台湾大学新设的人类学系,当时系中名师有李济、董作宾、凌纯声、芮逸夫、石璋如、高去寻等考古学家、人类学家,占殷墟考古队伍的半壁江山。经过多年努力,张光直终于成为二十世纪下半叶世界考古学史上的核心人物之一,在西方学界一度成为中国考古学的代名词。 当时台湾地区的“聪明孩子”为了快速获取名利,往往会选择商学院或医学院作为大学专业,张光直的台大同系同学多因第一志愿未被录取而被调剂,没有人像优等生张光直这样直接选择人类学系。同届五名同学中,第二年还有两人转了系。台大文学院院长沈刚伯在张光直的注册卡上签字时,特意询问他选择专业的理由,张光直答道:因为考古有意思。张光直的决定源自少年时长期受父亲译著的影响以及裴文中著作对他的触动,牢狱之灾更是加速了他的心智成熟。 张我军翻译的这部《人类学泛论》,除了直接影响张光直的人生道路之外,也同样深深地影响了早稻田大学的中国留学生、民俗学家钟敬文(1903-2002)。钟敬文晚年回忆,除了西村老师这部著作外,他读过的人类学名著还有法国人类学家涂尔干的《宗教生活的基本形式》、英国人类学家马雷特的《人类学》、中国哲学教育家陈映璜的《人类学》等,这些专著“实在开拓了我的学术视野,对我的专业探索也给予了一定的启发、协助。现在我对民间文艺和民俗的观察能够看得远些,有时还能对它体会得深些,除了其他原因外,这种补助学科的知识无疑是一种有力帮手”。 五、尾声 随着近代科学传入中国,通过不断地走出去、请进来,中国科学界努力加强对外合作,积极争取研究经费,学者励精图治、发愤图强,短短几十年间就在地质、生物、考古等领域实现了本土化。中国地质调查所、中央研究院历史语言研究所、静生生物调查所这些近代中国最成功的科学机构取得了如北京人化石、恐龙化石、殷墟发掘、水杉活体等重大发现,令世界为之瞩目。 科学精神的培养、科学技术的发展、学术水准的提高是几代人接力的过程。从《人类学泛论》在中国的翻译、校阅、传播的经历即可窥见一斑。书中闪耀着前辈学者智慧之光的一文一图,使得后来者受益,对著、译、校者的辛劳来说,这是最好的回报。 谨以此文,献给《胡先骕全集》总策划——胡德焜先生(1938.10-2022.3) (责任编辑:admin) |