民族地区深度贫困问题的金融破解:政策与方向

http://www.newdu.com 2024/11/23 03:11:44 《中央民族大学学报(哲学 郭利华 葛宇航 李 参加讨论

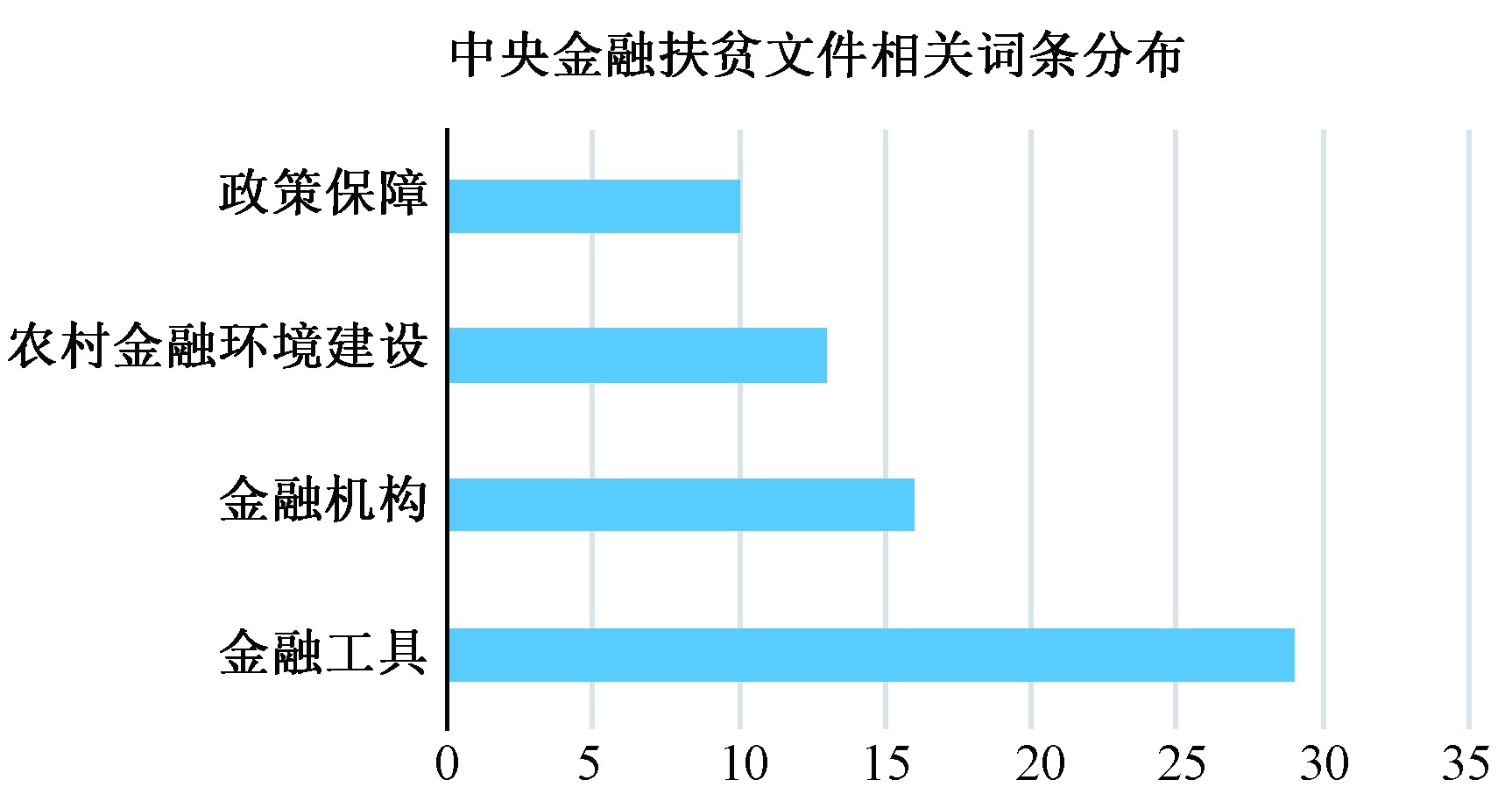

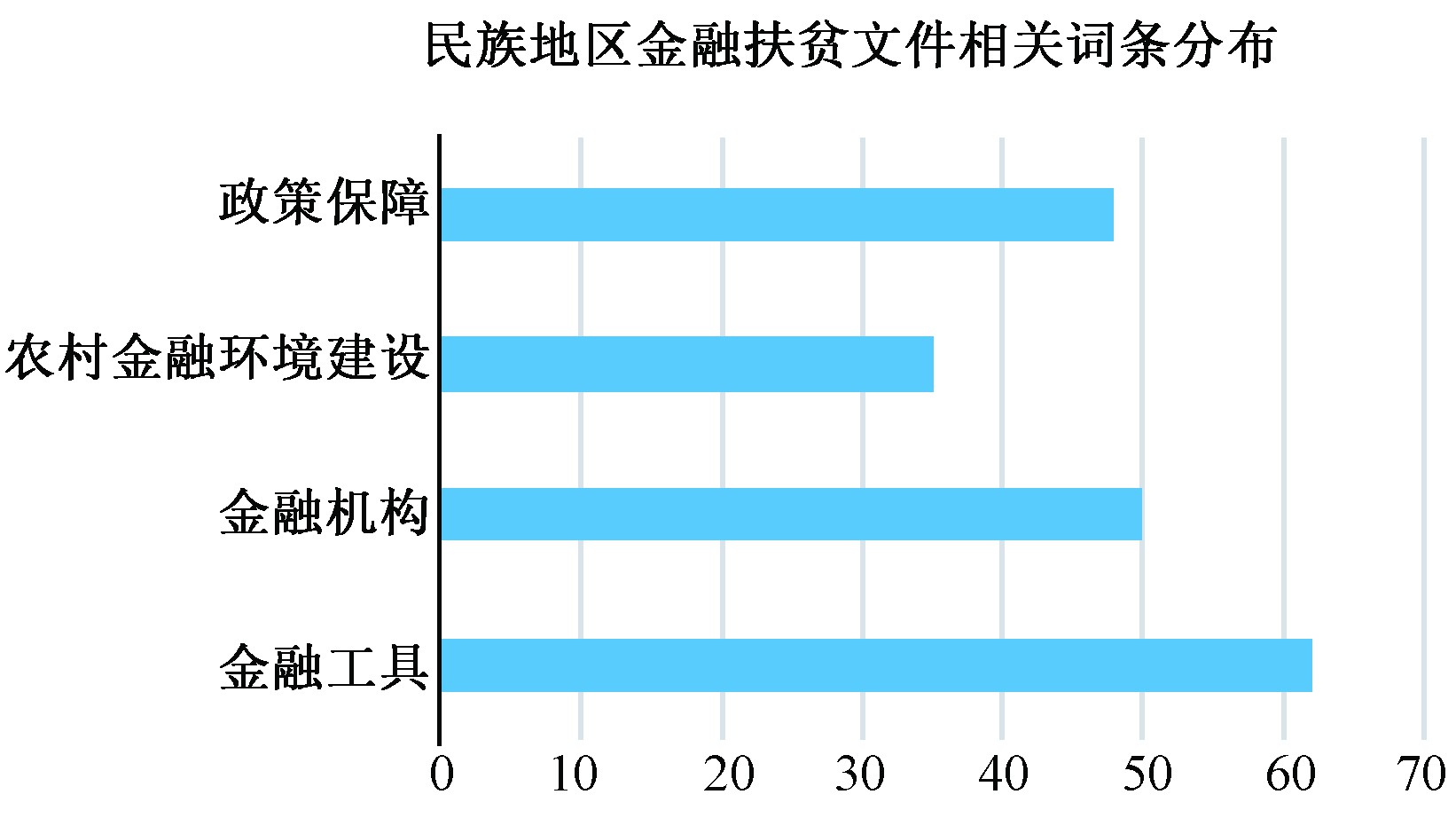

摘 要:“深度贫困地区是脱贫攻坚的坚中之坚”, 民族地区是我国深度贫困的集中地带, 民族地区深度贫困问题的解决对脱贫攻坚战役的顺利完成、“全面实现小康, 一个民族都不能少”目标的实现具有重大意义。本文分析了以“三区”“三州”为代表的民族地区深度贫困的特征及根源, 通过对比2011年以来中央及民族地区金融扶贫政策供需状况, 提出从提高就业就学金融服务可得性、支持“三区”“三州”农村公共服务发展、助力“三区”“三州”扶贫产业政策、完善农村金融生态环境等方面加大金融政策供给, 集中力量破解深度贫困难题。 关键词:民族地区; “三区”“三州”; 深度贫困; 金融扶贫; 作者简介: 郭利华 (1973-) , 女, 内蒙古呼和浩特人, 中央民族大学经济学院副教授, 硕士生导师。; 葛宇航 (1994-) , 男, 河南新野县人, 中央民族大学经济学院金融专业研究生。; 李佳珉 (1992-) , 女 (蒙古族) , 内蒙古赤峰人, 中央民族大学经济学院金融专业研究生。 基金: 国家社科基金项目“多维贫困视角下金融扶贫机制与模式研究” (项目编号16BJL105) 阶段性成果; 2018SHJD24项目资助; 引言 20世纪80年代中期至今, 我国扶贫开发战略根据不同历史阶段贫困的特征不断调整, 依次经历了以帮扶“老、少、边、穷”地区开发为重点的区域开发扶贫战略 (1986-1993年) , 将扶贫到户与中西部地区经济发展相结合的综合扶贫攻坚战略 (1994-2000年) , 扶贫开发政策与最低生活保障制度接轨的整村推进与“两轮驱动”扶贫战略 (2001-2013年) 以及以“六个精准”和“五个一批”为基本要求和主要途径的精准扶贫战略 (2014年至今) 。[1]多轮扶贫行动已基本解决那些好扶、能扶地区和群体的贫困问题。然而在贫困集中的“三区”“三州”地区, [2]由于自然地理、经济社会、边疆区位等因素交织在一起导致的区域特殊性, 呈现出明显的深度贫困特征。 对深度贫困的识别, 应该遵循两个标准, 一是贫困瞄准要从能力贫困入手;二是要突破静态的截面研究思路, 以动态的思路和方法区分暂时贫困和长期贫困, 关注贫困人口在不同时期贫困状态的变化过程。以这两个标准, 可以界定深度贫困的基本特征是“贫困程度深且长期陷于贫困状态”。“贫困程度深”不仅反映物质匮乏, 更主要的是指能力贫困;“长期陷于贫困状态”指的是贫困人口无力摆脱目前的匮乏处境, 表现出明显的代际传递特征。[3] 从扶贫手段上, 在现阶段“五个一批”基础上又探索出了包括旅游扶贫、金融扶贫、医疗扶贫等在内的“六个一批”、“八个一批”、“十个一批”等具体扶贫路径。其中, 金融扶贫的地位尤为重要。已有的研究证明, 金融扶贫可以通过提高贫困人群信贷可得性和提供金融服务直接提高贫困人群抗风险能力;或者通过金融发展促进经济增长, 进而通过“涓滴效应”增加贫困人群的收入和福利改善, 从而间接实现减贫。虽然同属造血式扶贫手段, 但与以财政补贴为代表的财政扶贫手段相比, 小额信贷等金融扶贫手段对于贫困村农户增收具有更积极和明显的增收作用。[4] 目前关于金融扶贫的研究大多集中于扶贫的效果、扶贫的组织体系、产品和服务的开发、发展路径研究等[5]几大方面, 鲜有从金融扶贫政策角度入手的研究, 特别是没有关于脱贫攻坚战的“硬骨头”、深度贫困的集中区域—民族地区金融扶贫政策的研究。本文拟基于民族地区深度贫困的特征及根源, 对比目前金融扶贫政策的供需情况, 从金融扶贫政策的适用性角度探讨深度贫困问题的解决路径。 一、 民族地区深度贫困的特征及根源 深度贫困地区是指在自然条件、经济发展、社会文明、公共服务及民生水平等方面相对于一般贫困更落后的区域, 根据地域范围的分布可以分为连片深度贫困区 (“三区”“三州”) 、深度贫困县和贫困村。其中“三区”“三州”地区跨越了新疆、西藏、青海、四川、云南、甘肃六个民族省 (区) , 有24个市州、209个县;总人口约2622万, 占全国总人口的1.9%;民族构成多样, 主要包括了汉、回、藏、彝、维吾尔、羌、傈僳、哈萨克等民族, 少数民族占总人口的75.88%;贫困人口约为356万, 占全国贫困人口的8.2%;贫困发生率约为16.7%, 远高于全国贫困发生率4.5%和民族八省 (区) 贫困发生率9.4%。【注文1】“三区”“三州”的确是深度贫困问题的集中地带, 是民族地区脱贫攻坚工作的重点, 更是打赢全国脱贫攻坚战役的关键点。 关于“三区”“三州”深度贫困地区的特征, 文献中已有较多的研究: 从外部环境看, 这些地区多位于高原、深山、荒漠区, 平均海拔3500-4000米以上, 土地贫瘠, 灾害频发, 生态环境脆弱 (程联涛2014;耿小娟2015;郑长德2017) ;[6,7,8]大多位置偏远, 信息闭塞, 交通不便, 基建成本高、施工难度大 (程联涛2014;郑长德2017) 产业结构不合理, 市场化程度低, 整体经济在低水平、低效益上循环, 贫困人群缺乏脱贫的现实条件。 从主观因素来讲, 宗教、信仰、习俗等历史惯性因素导致部分农牧民思想观念保守, 市场意识淡漠, 发展生产的内生动力严重不足 (耿小娟2015;郑长德2017) ;教育水平低下限制了贫困人群的发展能力, 以西藏为例, 根据国家统计局人口抽样调查数据, 从2012年至2016年, 自治区6岁及6岁以上人口中, 初中以下学历人口分别为77.2%、81.3%、80.4%、72.66%和70.38%。尽管民族地区教学硬件设施较以往有了一定程度的改善, 但由于环境、待遇、发展机遇等因素影响, 往往难以留住优秀教师。教育资源的不足一方面导致贫困人群难以从农业向其他产业转变, 难以通过其他渠道增收;另一方面导致知识鸿沟与数字鸿沟日益扩大, 使贫困人群陷于工具排斥和自我排斥的双重排斥境地, [9]导致职业技能培训等部分扶贫政策无效;同时, 教育缺失还会逐渐形成并固化消极的贫困“亚文化”, 使贫困人群集体丧失自主与自救能力, 导致贫困的代际传递。 上述主客观多重致贫因素互相叠加, 使“三区”“三州”地区的贫困具有特殊性、复杂性、长期性, 精准扶贫难度大。解决“三区”“三州”地区的深度贫困问题, 既要创造改变利于贫困人群发展的外部因素, 又要加强贫困人群能力建设, 以贫困人群内生动力的提高提升扶贫效果, 这一点在金融扶贫政策制定过程中至关重要。 二、 不同扶贫开发阶段中的金融扶贫政策 中央和“三区”“三州”所在民族六省 (区) 金融扶贫政策文件的查找, 按照“金融”、“扶贫”两个关键词进行, 共对“中华人民共和国人民政府”、“国务院扶贫领导开发小组办公室”、“中国人民银行”、“中华人民共和国财政部”、“中国银行业监督管理委员会”、“中国证券监督管理委员会” (原) 和“中国保险监督管理委员会” (原) 7个网站进行查找, 得到1978年—2017年的162份政策文件, 以文件中确实涉及“金融扶贫”有关内容为标准, 去除重复文件和无效文件, 共确认有效文件106个, 其中, 财政部官网中与“金融扶贫”有关的政策文件均为2015年以后出台的, 2015年之前的文件均未公布。民族地区金融扶贫文件主要来自当地政府网站、扶贫局、金融局网站等渠道, 由于网页建设时间、公开性等问题, 共得到政策文件63份和政策报道6份, 时间跨度从2007年到2017年, 但仅有11份在2013年之前。 细致归类之后, 将中央和民族地区金融扶贫文件的主要内容可以归纳为金融机构、金融工具和服务 (信贷、保险、证券、期货、基金等) 、农村金融生态环境建设, 政策保障四大类目。同一政策文件中属于一个分类下的所有内容, 统一作为一组词条。中央的文件对国发、国办发、中共中央以及银发文号且具有政策导向的29份文件进行拆分归类, 结果见图1, 民族地区对所有69份文件拆分归类, 结果见图2。 图1 中央金融扶贫文件相关词条分布  图2 民族地区金融扶贫相关词条分布  总的来看, 无论是中央还是民族地区的金融扶贫文件, 都把金融工具创新放在金融扶贫的突出位置, 尤其是中央的29份指导性文件, 每一份都包含了金融工具的词条。由于民族地区农户对金融产品和服务存在认知误区、金融市场发育程度较低等因素, 民族地区金融扶贫文件对政策保障的重要性有所凸显。 下面将所有的金融扶贫文件按照扶贫开发的阶段划分, 可以对上述四大类目的政策有更准确、深入的了解。 在我国扶贫开发的几个阶段中, 第一阶段 (1986-2000年) 无论是中央还是民族地区相关政策文件都极为稀少;整村推进与“两轮驱动”的第二阶段 (2001-2013年) 在金融工具、金融机构、金融服务的广度与深度方面有了较大进展;而第三阶段则是精准扶贫战略阶段 (2014年至今) , 在上述四个类目方面均有重大进展。 由于民族地区前两阶段的文件过少, 前两阶段政策的演变也代指中央金融扶贫政策的演变。 (一) 扶贫到户与中西部地区经济发展相结合的综合扶贫攻坚阶段 (1986-2000年) 这一时期, 受限于我国金融整体发展水平, 农村金融体制还不十分健全的现实约束, 金融扶贫政策较稀少且缺少落实方案。在这个时期共有3份政策文件提到了金融扶贫相关内容, 且主要集中在银行信贷方面。如扶贫贷款单列科目, 在同等条件下, 对贫困户应予优先照顾;农村社会保险事业, 应当逐步走上制度化 (国发[1985]65号) ;国家扶贫贷款从1994年起全部划归中国农业发展银行统一办理;从1994年起, 再增加10亿元以工代赈资金, 10亿元扶贫贴息贷款, 执行到2000年。银行扶持贷款要用于经济效益较好、能还贷的开发项目 (国发[1994]30号) ;各省市要建立足够的粮食风险基金 (国发[1994]31号) 。 不难发现, 银行信贷资金是这个时期主要金融扶贫手段, 农业保险和粮食发展基金还处于初步发展阶段。另外, 金融扶贫对象主要针对经济效益好的开发项目, 这一阶段我国农村金融的发展以及金融扶贫的手段还较为落后。 (二) 扶贫开发政策与最低生活保障制度接轨的整村推进与“两轮驱动”扶贫阶段 (2001-2013年) 梳理2001-2013年期间金融扶贫政策较2000年以前的扶贫阶段而言, 发生了明显的变化。不仅在于金融扶贫政策文件显著增加, 更在于其文件中涉及的金融手段也更具多元性、可实践性。 首先, 金融扶贫主体开始多元化。这一阶段, 中国农业银行、邮政储蓄银行或农村信用社依然是农村金融的主力军, 而逐渐规范发展起来的村镇银行、小额贷款公司、资金互助组织等对农村金融全面发展做了有利补充。金融机构在农村贫困地区开设网点, 逐渐实现空白乡镇的金融服务全覆盖是这个阶段的一项重要任务。总的来说, 这些政策和措施有利于改善农村金融发展水平落后的情况, 是下一阶段扶贫工作开展的良好铺垫。 其次, 金融工具开始变得多样化、易获得。这一阶段, 涉农贷款创新形式多样, 免抵押免担保的创新增加了贷款可获得性, 使得更多的贫困人群能够享受到金融服务;另外, 国家的优惠补贴政策, 也提高了各类农村金融机构开展贷款业务的积极性。但相较于贷款而言, 农业保险以及期货、债券、股票市场的创新仍显不足, 产品和服务还不全面、不完善、不成熟, 全方位、多样式的农村金融产品和服务还未形成。 第三, 金融政策更多向产业项目、基础设施等方向倾斜。以往的扶贫政策更关心贫困人口的收入问题, 但从多维贫困的角度, 提升贫困者的自身发展能力尤为重要。所以, 自2000年后的金融扶贫政策开始关注利于农村增收的产业项目、基础设施建设项目等, 强调扶贫贷款主要用于重点贫困地区, 支持能够带动贫困人口增加收入的种养业、劳动密集型企业、农产品加工企业、市场流通企业以及基础设施建设项目 (国发[2001]23号) , 加强对农业农村基础设施建设的信贷支持 (银发[2008]361号, 银发[2010]198号) 。 第四, 针对特殊群体和领域的金融服务逐渐出现。金融本身具有逐利的性质, 这不利于金融机构主动服务于收益率低、风险高的贫困主体。这个时期的金融扶贫政策提出要着力研究和解决农村弱势群体的金融服务需求。比如对高校贫困生提供生源地小额贷款 (银发[2004]191号、民委发[2011]70号) 、农民工返乡就业创业和大学生“村官”创业富民的支持 (银发[2010]198号) 、残疾人康复扶贫贷款项目 (国发[2011]35号) 、农村青年创业小额贷款和妇女小额担保贷款 (中办发[2013]25号) 、贫困地区季节性的旱涝灾害的支持 (银发[2010]100号) 等。这些政策的出台能够帮助一部分最需要资金的贫困群众优先享受金融服务, 提高了金融服务的瞄准线和可得性。 总的来看, 第二阶段的扶贫工作中, 农村金融扶贫工具显著丰富, 参与扶贫的金融机构明显增多, 同时, 金融服务开始向农村基础设施建设项目倾斜, 一些针对特殊群体和领域的金融服务逐渐出现。这些金融政策的出台, 有助于促进农村金融的发展, 通过促进贫困地区经济增长增加了贫困人群金融服务的可获性。但金融政策中对多维贫困中的教育、医疗、卫生、健康等问题关注不足, 缺少能够带动贫困人口能力提升的配套政策, 金融扶贫在贫困地区的创新空间还很大。 (三) “六个精准”和“五个一批”为基本要求和主要途径的精准扶贫战略阶段 (2014年至今) 随着我国新一轮深入扶贫开发和精准扶贫工作的开展, 全社会各方力量都积极参与到扶贫开发的工作中, 无论是中央还是民族地区, 有关“农村金融发展”和“金融扶贫”的多个政策文件如雨后春笋般的发布, 因此中央和民族地区金融扶贫政策的对比也是从这一阶段开始。 首先, 扶贫主体更加多元化、专业化。这一阶段对农村地区金融机构提出了更全面的要求:第一, 巩固深化上一阶段的发展成果, 深化中国农业银行“三农金融事业部”改革、积极培育村镇银行等新型农村金融机构、规范发展小额贷款公司、继续规范发展贫困村资金互助组织等 (银发[2014]65号、银发[2014]65号、云政发[2017]18号) ;第二, 突出不同类型银行各自的功能, 要求国家开发银行、中国农业发展银行分别设立“扶贫金融事业部” (中发[2015]34号) , 加大对农业开发和水利、贫困地区公路等农业农村基础设施建设的贷款力度 (国发[2016]64号、国发[2015]74号、青政办[2017]180号、川办发[2016]113号) 等;第三, 培育新型农村合作金融组织, 支持民间资本在贫困地区设立金融机构。比如稳步培育发展村镇银行、提高民营资本持股比例 (国办发[2014]17号、川办发[2014]37号) , 开展农民合作社内部资金互助试点 (云政发[2017]18号) , 支持农村小额信贷组织发展 (国发[2015]74号、云政办发[2017]64号) 等。总的来看, 农村地区金融体系建设呈全方位发展业态, 政策性金融机构、大中型商业金融机构、村镇银行、小额贷款公司、农村合作金融组织、融资担保公司、农村金融租赁公司等参与到了农村金融服务中, 大大丰富了农村金融扶贫的主体, 不同主体各司其职, 提高了扶贫的效率。 其次, 金融工具种类极大丰富。“精准扶贫, 贵在精准”。这一阶段, 各金融部门和机构更多地考虑贫困人群的风险状况, 一方面精准瞄准贫困人群、精准设计适合的金融产品, 另一方面通过产品的设计降低贫困人群的风险暴露:第一, 针对不同信贷资金需求者, 根据其风险状况设计出相应的金融产品。比如推广创新针对小微企业、高校毕业生、农户、特殊群体以及精准扶贫对象的小额贷款 (青政办[2016]129号) , 支持保险公司开发适合低收入人群、残疾人等特殊群体的小额人身保险及相关产品 (国发[2015]74号、川办发[2014]37号) 等;第二, 丰富各类型涉农保险的种类和覆盖面。比如在农业保险开发和推广方面, 鼓励发展特色农业保险、扩大特色种养业险种 (银发[2014]65号、藏政办发[2015]17号) , 加快建立财政支持的农业保险大灾风险分散机制 (国办发[2014]17号、国办发[2016]87号、青政[2017]35号) , 并通过财政补贴等手段提高保险覆盖面 (国办发[2014]17号) 。总的来说, 这些保险政策有助于保障贫困地区农户和企业的基本生产收益, 有效较低贫困农户的风险暴露程度。 第三, 农村金融生态环境显著改善。金融工具使用效果的显著与否与金融生态环境状况密切相关。总的来看, 在精准扶贫阶段, 金融生态环境从信用体系、支付体系、资本市场状况等三大方面取得了长远的改善:一方面, 在原有“信用户”、“信用村”、“信用乡 (镇) ”的基础之上, 通过完善贫困地区的信用机制, 营造诚实守信的信用环境, 促进信用体系建设与农户信贷有效结合 (银发[2014]65号、国办发[2014]17号、川办发[2014]37号、云政办发[2017]112号) ;另一方面, 大力推进网上支付、移动支付等电子支付方式, 逐步构筑电子支付渠道与固定网点相互补充的业务渠道体系 (甘政发[2014]101号、云政办发[2016]69号、青政办[2016]155号) , 完善农村的移动支付体系建设;最后, 通过实行针对贫困地区的“即报即审、审过即发”政策 (证监会公告[2016]19) , 鼓励符合条件的贫困地区企业公开发行股票并上市融资 (青政办[2016]187号、川办发[2016]103号) , 并鼓励建立农业产业投资基金、农业私募股权投资基金和农业科技创业投资基金 (国办发[2014]17号、国办发[2016]87号) 等支持农业发展。一系列基础性措施, 大大改善了以往农村薄弱的金融生态环境, 为以后各类金融政策的实施奠定了良好基础。 第四, 政策保障更加合理化。金融具有天生的逐利性, 难以自发地流向风险收益不成比例的农村贫困地区, 因此实践中需要制定合适的政策予以引导:第一, 在政策中对贫困地区金融机构在贷款利率、支农再贷款额度、存贷比、不良贷款率、资本充足率、存款准备金率等实施差异化监管 (银发[2014]65号、川办发[2016]113号、云政发[2017]18号) , 从而引导金融机构在贫困地区开展业务;第二, 综合运用奖励、补贴、税收优惠等政策工具, 加大金融机构对贫困地区资源投入力度, 引导更多金融资源投向贫困地区 (国办发[2014]17号、中发[2015]34号、青政办[2017]180号、新政发[2017]71号) ;第三, 设立政府出资的融资担保机构, 探索设立地方财政出资的涉农信贷风险补偿基金, 降低金融风险 (国办发[2014]17号、川办函[2014]115号、新党发[2016]2号、云政发[2017]18号) 等;第四, 加快建立覆盖全国的农业信贷担保体系, 健全银政担合作机制 (国办发[2016]87号、甘政办发[2017]26号、青政办[2016]155号) 。通过引导、补贴、风险共担、信息共享等一套完整的机制, 极大地提高了金融机构的积极性。 第五, 深度贫困的针对性政策开始出现。为了解决好“深度贫困”这块最难啃的硬骨头, 《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》 (厅字[2017] 41号) 指出, 要新增脱贫攻坚资金、新增脱贫攻坚项目、新增脱贫攻坚举措, 主要用于深度贫困地区, 重点支持“三区三州”。在此基础上, 自2018年先后出台了教育脱贫、产业脱贫、生态保护脱贫等实施方案, 这有助于从根源处解决能力贫困问题。这些扶贫手段的实施, 无一例外需要财政资金和金融手段的有效配合。 《深度贫困地区教育脱贫攻坚实施方案 (2018-2020年) 》 (教发[2018]1号) 中提出了“教育脱贫”的金融支持思路:要发挥金融资金的引导和协同作用, 联合国家开发银行等政策性金融机构, 在“三区三州”先行先试, 引入政策性信贷资金, 精准对接教育扶贫多元化融资需求, 探索金融助力职业教育东西协作工作模式。 旅游扶贫是产业扶贫的重要方式, 对旅游业的金融支持必不可少。国家旅游局发布了《进一步做好当前旅游扶贫工作的通知》 (旅发[2018]27号) , 要求积极引导各方扶贫资金、扶贫惠民政策向旅游扶贫项目倾斜, 鼓励支持各类金融机构拓宽旅游扶贫项目的融资渠道。同时, 为了解决旅游扶贫项目融资贵、融资难、融资慢等关键问题, 我国推出了《关于组织推荐金融支持旅游扶贫重点项目的通知》 (旅办发[2018]66号) , 提出加大对旅游扶贫项目的优惠贷款支持力度, 带动更多建档立卡贫困村、贫困户和贫困人口脱贫增收。另外, 工信部出台了《关于推进网络扶贫的实施方案 (2018-2020年) 》 (工信部通信[2018]83号) , 以推进网络基础设施建设为突破口, 加快网络扶贫应用, 让更多建档立卡贫困人口都有机会通过农村电商、远程教育、远程医疗等享受优质公共服务、实现家庭脱贫。 为了切实做好生态扶贫工作, 充分发挥生态保护在精准扶贫、精准脱贫中的作用, 《生态扶贫工作方案》 (发改农经[2018]124号) 发布。方案要求优先安排深度贫困地区的生态扶贫任务, 在新增资金、新增项目、新增举措、惠民项目、涉农资金整合、财政转移支付、金融投入、资本市场、保险机构、建设用地指标等方面加大对深度贫困地区的金融支持力度。 这些扶贫手段和金融政策的配合, 通过金融参与扶贫的间接机制和直接机制的作用, 更加有效地促进了贫困地区能力贫困问题的缓解。 2018年前后出台的深度贫困地区教育脱贫、生态脱贫、产业脱贫的实施方案, 一定程度上针对深度贫困人群的特殊性提出, 表明了我国脱贫攻坚政策的靶向瞄准增强。金融政策在此期间全面深入, 从机构、工具到整个金融生态环境建设都有政策涉及, 为深度贫困地区的持续脱贫奠定了基础。 (责任编辑:admin) |