刘进宝:尽心尽力做敦煌学学术史研究

http://www.newdu.com 2025/05/18 02:05:35 中国社会科学网 曾江 参加讨论

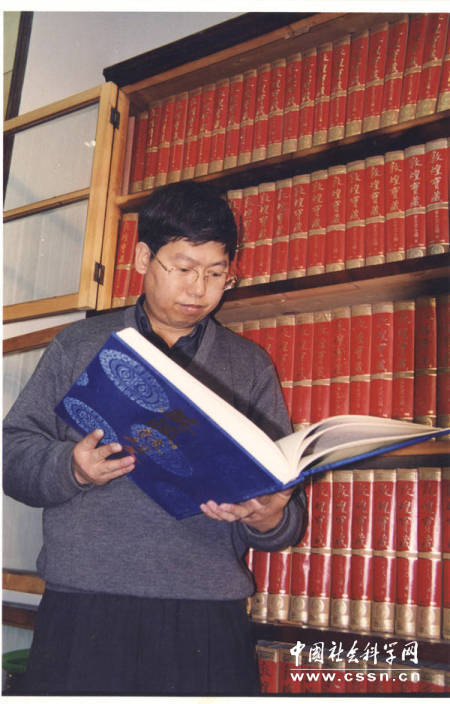

1900年6月22日,敦煌莫高窟藏经洞被发现。100多年来,几代学人耕耘学田,薪火相传,敦煌学取得长足发展,名家辈出,成就斐然。敦煌文书与殷墟甲骨、汉晋简牍、内阁大库档案被誉为中国近代学术史四大发现,而今敦煌学百余年来的学术史成为学界关注研究的重要领域。浙江大学教授刘进宝近年致力于敦煌学学术史研究,目前承担国家社科基金重大项目《敦煌学学术史资料整理与研究》。“辨章学术、考镜源流”,刘进宝学术团队从第一手的档案资料入手,对我国各地相关学术机构收藏的敦煌学学术史的档案、20世纪报刊上相关资讯报道、学者日记、书信中的资料等进行搜集整理,在此基础上,编辑出版敦煌学学术史的资料整理与研究丛书,力争为学术界提供一份真实可信的史料。“钱塘江边思敦煌,潮起潮落两甲子。”在敦煌藏经洞发现120年之际,记者围绕相关问题采访请教了刘进宝教授。  浙江大学教授、国家社科基金重大项目《敦煌学学术史资料整理与研究》首席专家刘进宝 资料图片 中国社会科学网:从1900年6月22日敦煌藏经洞被发现,到2020年的今天已整整120年。作为一位敦煌学领域专家,一位近年致力于敦煌学学术史的学者,一位在钱塘江边的甘肃籍学人,在这一天想谈点什么。 刘进宝:在2000年纪念敦煌藏经洞发现100周年时,有的新闻媒体在报道中说是敦煌学100年,还引起了相关专家的意见,即不能将藏经洞的发现等同于敦煌学的出现。2009年我主编的《百年敦煌学:历史?现状?趋势》出版,就是将1909年作为敦煌学的起始。今年是敦煌藏经洞发现120周年,我还是有一点想法,想重新思考一些问题,一方面想重新思考敦煌学的起始,我原来赞成的1909年是否科学?是否可以将藏经洞的发现作为敦煌学的起始?另一方面想重新探讨“敦煌”名称的来源与含义。感觉以前的说法虽有道理,但还无法让人完全信服。  敦煌藏经洞内景,藏经洞于1900年6月22日(农历五月廿六)被发现 资料图片 中国社会科学网:有句话叫“我在现场”。通过阅读您的一些研究论著,可以说您是改革开放以来敦煌学学术史上一些重要事件的现场见证者。您近年陆续做了很多敦煌学学术史研究工作。请您简要讲讲,是什么样的契机促使您开始关注和进入敦煌学学术史研究的。 刘进宝:“我在现场”,这句话有意思。从改革开放后敦煌学的发展来说,我好像真的是一些重要事件的见证者,或者说就是“我在现场”。我是1979年考入兰州的西北师范学院(今西北师范大学)历史系,我们上大学时,敦煌学已方兴未艾,我们的系主任金宝祥教授、系总支书记陈守忠教授都对敦煌学比较关注,曾邀请敦煌文物研究所的专家来系讲学。日本学者池田温的《中国古代籍帐研究》出版后,赠送我们历史系一册,系里即安排龚泽铣教授翻译。由于这许多因素的影响,我也开始关注敦煌和敦煌学,购买了新出的书刊,也注意收集有关敦煌学的信息。 1981年5月,日本学者藤枝晃在南开大学作了敦煌学的系列讲座,我后来的博士生导师朱雷教授就是听讲者,讲座结束后还协助南开大学整理了藤枝晃的讲稿《敦煌学导论》。当他得知我关注敦煌学学术史,给我多次讲了当时的相关情况。“敦煌在中国,敦煌学在日本”并不是藤枝晃说的,而是介绍藤枝晃的南开学者说的。还将他整理的《敦煌学导论》转送了我。藤枝晃在南开讲座后要去敦煌参观,路过兰州时在西北师范学院作了“现阶段的敦煌学”讲座,当时讲座的主持者就是金宝祥教授,是我后来的硕士生导师。就是在当年的讲座后,出现了“敦煌在中国,敦煌学在日本”的说法。我是当年现场的听讲者,后来又在1987年、1988年都和藤枝晃有过接触和交谈。可以说是这一问题的当事人和见证者,所以专门写了辨析文章《敦煌学史上的一段学术公案》,在《历史研究》2007年第3期发表后,新华社以《中国学者澄清“敦煌在中国,敦煌学在日本”学术公案》为题发稿报道。 最近我又找到材料,在1979年初的中国历史学规划会议上,就有学者说“敦煌在中国,研究中心在日本”。后来又有“敦煌在中国,敦煌学在外国”之说。当1981年藤枝晃来南开讲座时,主持者为了突出日本和藤枝晃,就讲了“敦煌在中国,敦煌学在日本”的话。 1983年大学毕业后,我留校到刚成立的敦煌学研究所。8月在兰州召开中国敦煌吐鲁番学会成立大会时,西北师范学院也是会议的主办单位之一,我被派在会上做服务工作,学校也将我平时搜集的敦煌学论著目录油印在会上交流,从而与许多学界前辈有了接触,也见证了许多历史场面。如当时22位学者给中央领导的信,我还保留有兰州会议期间的初稿,并有10月北京的修改稿及中央领导批示的复印件。 1985、1988、1992、1996年及以后的中国敦煌吐鲁番学会主办的会议我都参加了。可以说,从1983年学会成立大会及以后的会议全部参加者,可能并不多。而我现在又从事敦煌学术史的研究,肯定是一笔宝贵的资源。 龚泽铣先生早年留学于日本东京大学,是我们的世界史老师。当池田温的《中国古代籍帐研究》于1979年出版后,东京大学东洋文化研究所寄赠我们历史系一册,系领导马上认识到这部书的价值,就安排龚先生翻译,这就是1984年中华书局出版的《中国古代籍帐研究》。当2003年中华书局拟新出带图版的《中国古代籍帐研究》时,要取得翻译者龚泽铣先生的授权,而这时龚先生已经去世多年,子女们又不在国内。受中华书局汉学编辑室主任柴剑虹先生的委托,我请吴廷桢先生(1984年《中国古代籍帐研究》出版时,吴先生任西北师范学院历史系主任)写了情况说明,这就有了2007年中华版的《中国古代籍帐研究》。 我是学习和研究历史的,原来做归义军经济史的研究。2006年我在南京师范大学主办了“转型期的敦煌学:继承与发展”国际学术研讨会。何为“转型”?实际上当时我们也不十分清晰,就是觉得经过100年的发展,敦煌文献已基本公布(或即将公布),“搜宝式”的收集敦煌文献的时代已经结束。下面应该进行综合全面的整理和研究,即在继承前期成果的基础上进行新的探索。 会议以后,我就考虑,敦煌学马上就100年(我当时赞同1909年说)了,我们应该对这100年的敦煌学进行总结,即前人做了哪些工作?还有哪些不足?我们目前面临的困境是什么?以后如何发展?等等。有了这些想法后,我曾在多个场合呼吁,希望相关的研究机构或中国敦煌吐鲁番学会来组织这项工作,但并不理想。当时我心里还是比较焦急,就是这项工作确实应该尽快开展,我们这代人该做的事不能推给下一代,我们这代人该做的工作,下一代不一定比我们做得更好,可能条件、机会还不如我们。一代人有一代人的责任和义务。正是基于这样的想法,2007年,我以“敦煌学百年:历史、现状与发展趋势”为题,请了几位历史学方面的专家作了一组笔谈。有些刊物的编辑得知我在组织这样的笔谈,便提出给他们的刊物也组织相关稿件。受此启发,我将约稿的面扩大,除了在《中国史研究》《社会科学战线》《学习与探索》《新疆师范大学学报》《南京师大学报》发表专栏笔谈外,全部约稿50多篇编为《百年敦煌学:历史?现状?趋势》一书,在2009年敦煌学百年之际由甘肃人民出版社出版。 正是因为组编《百年敦煌学》,我的兴趣和关注的重点也转移到学术史方面,这就有了2011年中华书局出版的《敦煌学术史——事件、人物与著述》一书及随后的一系列学术史文章。也有了2017年的国家社科基金重大招标项目《敦煌学学术史资料整理与研究》。  1986年,刘进宝与金宝祥先生在杭州 资料图片  1994年,刘进宝与朱雷先生、吴震先生在敦煌 资料图片  20世纪80年代部分敦煌学相关学术资料 资料图片 中国社会科学网:关于敦煌学学术史研究,请介绍项目组的主要工作和进展,下一步准备推进哪些工作? 刘进宝:如果说此前的敦煌学术史研究,主要侧重于著述的话,我们从事的敦煌学学术史研究,则是事件、人物与著述并重,而且更加关注敦煌学术史上的重大事件,如向达敦煌考察的身份、张大千是否破坏敦煌壁画、国立敦煌艺术研究所的成立背景及曲折过程、1945年敦煌艺术研究所是撤销还是改变主管单位、一些重要人物的特殊贡献及作用,等等。我们都是从第一手的档案资料入手,就是已经发表的文章、报道等,也要找到原始的报刊。尽可能不使用学者本人和后人编辑的文集等。 我们已经对各单位收藏的敦煌学学术史档案进行了初步的整理,并进行认真的核对。同时,对20世纪报刊上相关的资讯报道也进行了拍照和录文,还有学者日记、书信中的资料等,也正在进行整理。 前面说过,敦煌学学术史除了事件和著述外,还有机构和人物。而从事敦煌学史的研究,敦煌研究院和国家图书馆都是重要的机构,敦煌学史上的许多重大问题都与它们有关,而常书鸿、段文杰、樊锦诗三位院长执掌敦煌研究院70多年,更是无法绕开的。相对而言,对常书鸿和樊锦诗了解或研究较多,对段文杰的研究则相对少一点。我们得到了段文杰先生之子的信任和支持,给我们提供了段先生的几百份书信。我们作了分类整理和录文。还要做一些更加细致的校核工作,并继续收集段先生的书信及其他资料,进行综合的研究。 在此基础上,我们将编辑出版敦煌学学术史的资料整理与研究丛书,力争为学术界提供一份真实可信的史料。当然,是否能真正做好,则只有等待学术界的评判了。我们只能是在自己的能力和水平范围内,尽可能做好,即我们尽心、尽力,问心无愧就行了。 敦煌是丝绸之路上的“咽喉”之地,自国家提出“一带一路”倡议后,敦煌和丝绸之路更加引起了世人的关注。历史学的研究既要仰望星空,又要脚踏实地,对接国家的需求,经世致用。在这种背景下,我们整合了学术团队,创办了《丝路文明》学刊和《丝路文明通讯》。  2006年,刘进宝与段文杰先生、樊锦诗先生合影  国家社科基金重大招标项目《敦煌学学术史资料整理与研究》开题研讨会2018年在杭州举行。图为课题组成员与评议专家组合影 资料图片 中国社会科学网:您提到《丝路文明》和《丝路文明通讯》,可否介绍下这两份学术资料,特别是《丝路文明》的办刊定位和目标。 刘进宝:2013年我调到浙江大学后,即将学术的重点放在敦煌学与丝路文明方面,也有了编辑《丝路文明》的设想。但由于我一个人,实在没有精力和时间,就一直没有付诸行动。2016年,冯培红、孙英刚加盟浙大,我感觉有力量来创办《丝路文明》学刊了。我们几个人一合计,就开始组稿编辑。2016年底,上海古籍出版社出版了第一辑,以后每年一辑。现在已经出版了四辑,第五辑正在组编中,下半年即可出版。除了我们三人外,我们的团队还有马娟、罗帅、秦桦林三位老师。另外还有博士后宋翔、赵大旺及博士、硕士研究生。 《丝路文明》学刊以丝绸之路为主线,以阐释古代多元历史文明的交流与互鉴、推进当代东西文化交流为宗旨。将“丝绸之路”的研究置于中外政治、经济、文化交流的大背景下,即重视文明的发展、交流与融合。 为了办好《丝路文明》学刊,我们成立了由国内外专家组成的编委会。我们的编委不是挂名的,要实实在在的写稿、组稿、荐稿和审稿,这样才能保证刊物的质量和水平。 《丝路文明》学刊注重原创,尽可能发表高水平的学术论文。我们的办刊宗旨也得到了学界的认可和肯定,从已经出版四辑的论文作者可知,除了我们团体成员的成果外,仅中国大陆的学者,就有朱雷、郑学檬、徐文堪、刘迎胜、王子今、荣新江、林梅村、吴丽娱、芮传明、李锦绣、李华瑞、王冀青、张学锋、孟宪实、黄正建、鲁西奇、刘乐贤、尚永琪、王永平、施新荣、马建春、拜根兴、杨富学、潘晟等教授,可以说,都是活跃在学术前沿的著名学者。他们将自己的论文给《丝路文明》,这是非常难得的。在我们感到欣慰的同时,也鞭策我们一定要将刊物办好,对得起这些学者的信任和支持! 至于《丝路文明通讯》,则是我们内部印发的资料,仅仅是我们科研活动的反映。主要是为了留存资料,也让学校相关部门及有关单位了解信息。  刘进宝教授主编的《丝路文明》和《丝路文明通讯》 中国社会科学网:随着《浙江学者丝路敦煌学术书系》陆续出版,这套丛书的学术影响越来越大,请您介绍下这套丛书的基本情况。 刘进宝:敦煌在甘肃省西部,浙江虽然与敦煌远隔千山万水,但却是中国“敦煌学”研究的发祥地,并且至今仍然是敦煌学研究的重镇。清末以来,以罗振玉、王国维为首的一大批浙籍以及长期在浙江生活的学者,在继承和发扬传统的西北史地之学的基础上,为推动中国“敦煌学”的创立、形成与发展都做出了重要的贡献。 浙江大学(含杭州大学)是全国敦煌学研究的重镇之一。早年姜亮夫、蒋礼鸿先生做出了开创性的工作。1984年,受教育部委托,由姜亮夫教授主持,在杭州大学举办了敦煌学讲习班。1985年,以当时的杭州大学为主,成立了浙江省敦煌学研究会。这是全国成立最早的省级敦煌学会,也是甘肃以外唯一的敦煌学会。现在,除了我们历史系的团队外,在语言文字方面,以张涌泉教授为首的团队成绩卓著,在敦煌石窟的数字化方面,也是成果丰硕。可以说,不论旗帜性的人才,还是标志性的成果,浙江大学都在全国占有重要地位。 正是为了总结以浙大为主的浙江学者在敦煌学与丝路文化研究方面的成绩,在浙江大学领导、社会科学研究院和浙江大学出版社的支持下,由柴剑虹、张涌泉和我共同主编了一套反映浙江学者敦煌学与丝绸之路研究成果的丛书《浙江学者丝路敦煌学术书系》。我们三位,由于我年龄最小,所以柴、张二位老师就推荐我为执行主编,做一些具体的事务。实际上,所有的事都是我们共同讨论,主要由他们两位定夺,我只是做一些具体的事务性工作,如与作者联系组稿、与出版社联系编辑,催发稿费、寄送样书等。 《书系》所选收的作者由两部分组成:一是在浙江以外地区生活、工作的浙江籍的丝路敦煌学者,一是生活、工作在浙江的丝路敦煌学者。我们选定的学者,每位编选一本自己最有代表性的丝路敦煌学论著,每本约25—30万字。已经去世的学者由其弟子或家人编选。 《书系》计划分两批共40本,目前已出版20多本,还有四五本正在编辑印刷中。在已经出版的20多本中,已经有四五种重印了,有的还是第三次印刷,同时已经有3本入选国家社科基金中华学术外译项目,可以说获得了社会效益和经济效益的双丰收。  《浙江学者丝路敦煌学术书系》部分已出版著作 资料图片 中国社会科学网:从1900年藏经洞发现到今天已120年,您认为我国的敦煌学当前发展到什么阶段。 刘进宝:经过几十年的发展,我国的敦煌学研究,取得了巨大的成绩,改变了“敦煌在中国,敦煌学在外国”的局面,已经在国际学术界占有了重要的地位。目前是世界上研究人员最多、成果最丰富的国家,在某些方面站在了学科前沿,代表了敦煌学研究的最高水平。现在要召开国际性的敦煌学研讨会,如果没有中国学者参与肯定是不完美的。但不可否认,我们还有许多的不足,敦煌学中的许多问题还没有搞清楚,可以说是任重道远。 中国社会科学网:在您看来,当前敦煌学研究主要存在哪些不足。 刘进宝:目前学术研究的条件、资料获取的途径、信息传递的渠道,都发生了翻天覆地的变化。由于各种因素组合,当前有些领域比较浮躁,学术研究也是快餐式的,似乎进入了“读图时代”“网络时代”。在这种背景下,每年出版、发表的论著很多,但真正能够立于世界学术之林、经得起时间检验的可能比较少。人文科学的研究,需要的是坐冷板凳,做一些扎扎实实的基础工作,要求积累和集体协作。 中国社会科学网:您认为今后一个时期应从哪些方面推进敦煌学研究。 刘进宝:现在敦煌文献已经全部公布了,过去“搜宝式”搜集敦煌文献的时代已经结束,有条件从总体上对敦煌文献进行整理和研究。如按“二十四史”、《资治通鉴》的方式将敦煌文献校录出版,提供学术界使用;运用科学的方法,对所有的文献进行调查,通过残卷的缀合,可以知道敦煌文献的真实面貌,进而探讨藏经洞的性质;将文献与石窟结合研究、将敦煌学与丝绸之路结合研究,都会取得意想不到的成果。 构建敦煌学的学科体系,就要明确敦煌学的性质与概念。敦煌学是以地名学,它姓“敦”,不能无限的放大,更不能离开“敦煌”谈“敦煌学”。另外,敦煌学出现于20世纪初期,当时世界学术的潮流是东方学,而东方学则是在西方向东方侵略过程中出现的新学科,如埃及学、印度学、亚述学等。它没有一定的学科体系和理论架构,研究的对象也十分分散而不确定,并根据需要不断转换研究的重点和地域。在东方学背景下产生的敦煌学,也具有这些特征。我近几年对此也有所思考,先后发表了《再论敦煌学的概念与研究对象》《东方学背景下的敦煌学》《东方学视野下的“丝绸之路”》《东方学视野下的西北史地学》等文,就是想为构建敦煌学的学科体系做一点力所能及的工作。 中国社会科学网:您的专著《敦煌学通论》,经历了长期持续的治学探索。预计下一次修订出版是什么时候。 刘进宝:《敦煌学通论》从1991年出版第一版,已经快30年了,中间进行了三次修订,同时还出版过韩文版和中国台湾的繁体字版。去年出版了第四版。作为增订本的第四版,能够获得国家出版基金资助,是我没有想到的。出版后又入选国家社科基金中华学术外译项目,也是对本书的肯定。 《敦煌学通论》是不断修订完善的,第四版于去年4月出版后,我已经发现了一些不足,开始了个别的小修订。去年印刷的3000多本已基本销售完毕,出版社决定重印,我正在看重印的校样。当然,这仅仅是第四版的重印修订,不是新的增订本。至于新的增订本,估计还要几年或者更长的时间。主要是看我对敦煌学是否有新的认识?是否需要将新的研究和新的认识加入其中,当然还有时间、精力等因素。  刘进宝教授等查阅敦煌文献图版 资料图片 中国社会科学网 曾江 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:全球史视野下中华农业文明的发展与传播

- 下一篇:略论中国历史上民族政策演变趋势