[祝鹏程]谣言认知的主观维度:新冠肺炎疫情中的观察与反思(2)

http://www.newdu.com 2024/11/23 03:11:23 中国民俗学网 祝鹏程 参加讨论

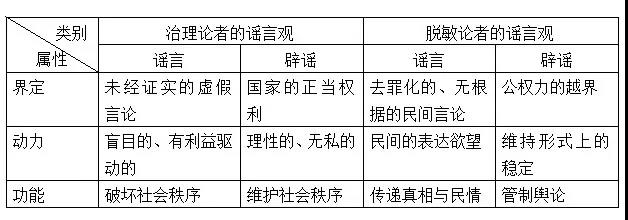

三、两派拉锯战:争夺意识形态的话语权 在不同的立场与观念下,不同的群体形成了不同的谣言观。治理论者以维护现有体制为目的,视谣言为扰乱社会的虚假信息;脱敏论者则带有自由主义的倾向,致力于谣言的去敏感化与去罪化,将其视为隐含了真实信息和民众情感的非官方传闻。笔者尝试用下表反映两者的区别:  治理论者认为信息发布应该是国家的权利,“团结一致,相信政府、不信谣、不传谣”,借助辟谣提升舆论引导的能力,最终是为了增进国家的治理权力。“网络不是法外之地”“把微信群管起来”等口号的提出,说明国家力量早已像毛细血管一样影响到这些领域。而脱敏论者则认为在当下的语境中,借助权力的扩张,“辟谣”已经成为了独揽信息渠道的工具和虚假传闻的温床,造成了舆论空间的收紧,“谣言”由此成为反抗信息一元化的手段。 “辨别信息真伪是能力,获取全面信息是权利。”治理论者注重的是对民众前者能力的培养,脱敏论者则更关注对民众后者权力的维护。两种观念的差异其实是精英和民粹两种立场的差异,治理论者将民众视为是有待教化的群氓,脱敏论者则认为民众天然带有正当性,其行为天生代表正义。无疑,两者都是从意识形态出发的,都将谣言视为权力话语,双方定义谣言的行为无异于抢夺意识形态的话语权。当它们的支持者在互联网上短兵相接时,关于“辟谣”和“拥谣”的拉锯战就开始了。治理论的支持者认为脱敏论者是“智商欠费”的“恨国党”,无视谣言的社会危害,泯灭是非、颠倒黑白;夹带私货,号称“谣言倒逼真相”,实质上不是为了满足私欲(“蹭流量、吃人血馒头”),就是为了贩卖西方意识形态。脱敏论者则将“一个健康的社会不能只有一种声音”奉为圭臬,指责治理论者是“五毛”“小粉红”,认为他们固守国家主义的立场,钳制不同的观念,忽视个人权益,牺牲言论的多样性,导致了“谣言”的泛化和权力的无处不在。 正如卡普费雷(Jean-Noel Kapferer)所说:“谣言的概念反映到一个主观的判断和估计上,要比反映到一个可由旁观者判定的客观事实上程度大得多”,当两种观念在面对真假难辨的谣言时,耐人寻味的事情发生了。两者虽然立场相反,但都把自我意图投射到了谣言上,因此都难免倾向于在某种程度上抛开客观事实,以自己的信仰和立场来裁断谣言的真假。也就是说,在争论过程中,立场往往比事实起到更重要作用。凡是有利于自己立场的事件,就倾向于判定其是事实,凡是与自己立场对立的事件,就倾向于判定其是谣言。比如2月4日,微博用户“吴主任”收到一位江西九江网友的图片,显示当地某社区悬挂的一条标语:“湖北回来的人都是定时炸弹”。“吴主任”在微博上发布后,引发了各路反馈。有相当数量的网友认为这是一则抹黑当地部门的谣言,条幅是假的,“字体不自然”“p图技术过于垃圾”,要其负法律责任,“凑个500转,尝尝牢饭味”。此后,还有好多“技术党”(不乏专业的美术设计者)用图像技术论证其是假标语,使用了极为专业的术语,如“液化失误”“透视变换”等。在“谣言”即将要被坐实的时候,“吴主任”找到信息提供者,进而联系上当地街道的工作人员,证实了消息是准确的。当他把相关的聊天截图发到微博上时,仍然有不少网友质疑,认为“聊天截图也是P的”。“吴主任”随后建议街道应该有所说明,于是街道注册了微博号,获得新浪认证后,发布了道歉声明。即便在证据如此充分的情况下,仍然有一些人坚信“吴主任”“造谣造全套”,言下之意是他自己注册账号、代写道歉声明。显然,在这些极端者眼里,证据确否已经不重要了,他们只习惯于从自己的立场出发,给对方贴上“造谣生事”的标签。极端的脱敏论者也不例外,他们只愿意相信自己愿意相信的东西,对那些具有批评价值的谣言更是甘之如饴,谣言反映的疫情越离奇惨烈,就越具有对现实的批评价值,就越容易让人相信并转发,如“武汉卫健委副主任感染后逃去上海豪宅”“武汉病毒所一研究生系零号病人”等消息,一度引来极高的关注度,事后证明只是空耗大众的义愤。但转发者往往从不去思考传闻的可信度,会一次又一次地选择相信。下面的个案更加戏剧性地体现了主观性因素在人们对待谣言时的作用:疫情期间一度流行关于新型冠状病毒疾病的非自然起源谣言,双方都有信谣者,治理论者倾向于相信病毒由美国制造,借此指责美国对中国的打压;另一方则选择相信病毒是由武汉病毒所泄露的,借此指责国内的科研管理体制和病毒所领导的学历与能力。 在面对谣言的拉锯战中,双方都存在着把证伪的传闻视为“真实”,把证真的传闻视为“虚假”的案例,原因无他,只是因为立场不同。一旦囿于极端立场,治理论者往往不再有统筹大局的“理性”与“智商”,脱敏论者也难免会丧失自由主义的“温和”与“宽容”。拉锯战最终不过是巩固了各自的信仰、强化了己方的意识形态。在这里,主观性的因素:立场、动机、信仰等显然比证据上的“真”与“假”更加重要,“相信什么”不再取决于有无证据,而是取决于“由谁来说”“说的是谁”“与我何干”。界定一则传闻是否虚假的过程不只是求真的过程,更成为不断巩固个人价值观的过程。如果我们从主观的维度出发,把双方对谣言的认定视为意识形态争夺的过程,就不难理解为什么会产生“信者恒信,不信者恒不信”的现象了。因此,不论“辟谣”和“造谣”的力度有多大,仍然无法逃出“辟谣无效”的困局。 四、谣言研究范式与方法的反思 在中国当代语境中,谣言产生往往有特殊的政治文化语境。本次新冠肺炎疫情为我们展示了不同人是如何因不同立场与动力,产生对“谣言”的不同认识和应对策略的,这对当下的谣言研究也有一定的启迪。 1.人的浮现:谣言研究的范式转换。 两种谣言观对应于当下谣言研究的两种范式:第一种是治理型的范式,即以“真实性”为谣言的标准,继承了古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)注重集体行动中非理性因素的传统,研究有极强的现实应对性,目的是肃清谣言。第二种是社会心理学的范式,用相对中立的视角看待谣言,把谣言视为是社会集体信念的反映,是民众应对社会问题的一种表现方式。研究者往往悬置谣言的真与假,侧重于分析谣言背后的大众心理、探究型塑谣言的社会环境。其中的优秀者可举田海(Barend ter Haar)的《讲故事:中国历史上的巫术与替罪》、阿莱特·法尔热(Arlette Farge)的《法国大革命前夕的舆论与谣言》为例。 这两种方法同时存在,从谣言研究在中国扎根以来,治理型的思路就在学术研究中一直占主流,但越来越多的学者开始认识到这种研究的局限性,认为其存在着一些不容忽视的问题:其一,忽视了对谣言传播中的民众情感与需求的关注,说到底是忽视了对作为主体的人的关注;其二,研究以辟谣为目的,故习惯于对传闻进行有罪推定,将凡是细节不精准的传闻都视为“谣言”,且由于学者个人获取信息的能力是有限的,一些辟谣往往存在着错判。其三,把研究变成了策论之学,当学术研究与行政权力结合时,往往会造成一系列伦理问题。 同时,社会心理学的研究范式对学界的影响越来越大,学者们逐渐认识到谣言的判定是一个“带有价值评判的主观性问题”,单纯去讨论谣言的真假问题是没有意义的,因为谣言就是一种已经发生的社会事实。只有正视它的存在,卸下先入为主的有色眼镜,才能真正走近它。这就需要做到:第一,将研究的重点从“言”转向“人”,从“谣言有什么危害”转移到“是什么人在相信、传播谣言?他们是什么身份?为什么会制造这类传闻?”上,将谣言由无主体的、空泛的舆论,还原为活生生的民众的言说,充分揭示言说后的主观诉求,全面分析民众制造谣言的动力和策略,进而去“揭示官方文本、主流思维之外的另类谣言观”,挖掘民众利用谣言展开的社会交往、群体认同、社会抗议与文化批评的创造性实践,展示转型期民众诉求的多样性。第二,早在近半个世纪前,美国民俗学者帕特里克·B·马伦(Patrick B.Mullen)就认为:基于现有的谣言理论,充分结合民间文学传说研究的方法,可以为研究提供新的灵感。本文认为,在当下的研究中,结合社会心理学的研究与对谣言文体的分析,在分析谣言的叙事结构、叙事特征与传播方式的基础上,揭示叙事背后的民众心理结构,可以开辟出新的道路。这一研究范式的转变显然与民俗学近年来“朝向当下”的学术追求相契合。 2.否定之否定:两种研究范式的辨证。 仔细分析起来,社会心理学的研究范式也存在着不容忽视的问题。他们去除谣言的负面含义,悬置对其真假的判断,看似完成了对谣言的脱敏化,做到了学术中立,但其中的极端者往往设置了一组二元对立,一边是谣言、民间,一边是辟谣、官方,这种区分充满了草根的道德优越感,隐含了鲜明的价值判断与立场选择。在具体的研究中,一些别有抱负的学者又赋予了谣言过多的政治期待,强化了它的抗争性功能,这样的做法尽管有中国特殊语境下的合理性,有助于冲击和瓦解束缚社会的保守力量,但也造成了谣言研究的民粹化。谣言成为底层“弱者的武器”,天然具有正当性,从而造成了过分强化官民对立的极端情绪、非此即彼的道德立场,以及为达目的可以不择手段的工具理性等问题。所谓的“脱敏”,不过是用一种意识形态取代另一种意识形态,用底层的民粹取代上层的教化,仍然不是一种“中立”的学术研究。 那么,治理型的研究是否完全失去了正当性?恐怕未必。治理型研究的问题不在于“治理”,而在于其中的国家主义者总是选择了以权力为本位的思考立场,事先将谣言视为国家的对立面,制造了另一种二元对立:即官方/理性与民间/愚氓。若能撇去这一思考立场,我们会发现从这一范式中积淀下来的思路和方法,如对动机的推测、对民众集体非理性层面的关注并未完全过时,从上文的分析可见,尽管两方都以理性人自居,但在网络谣言拉锯战中,恰恰又都呈现出了非理性的一面。离开动机论和集体非理性观,我们就无法理解很多人们应对谣言的行为,更无法理解双方撇开事实的做法。这些维度在谣言研究中仍然起到了重要的作用,是我们考察谣言社会效应的极佳入手点。寻找原因、解决问题仍应是研究不能忽略的责任,这就需要结合吸收社会心理学的研究方法,对影响谣言产生和传播的集体诉求与社会环境展开分析,充分展示谣言产生的原因和生存的土壤。只有这样,才能避免将谣言简单归于是阴谋或轻信的产物,才能提出有根本针对性的治理措施。 谣言覆盖了社会的方方面面,面对复杂的社会文化现象,我们很难只采取一种固定的研究范式。治理型和社会心理型的研究都是在特定的语境与立场下产生的,都渗透着特定意识形态的话语,所以两者不是谁取代谁的关系,谣言研究不存在着“终极真理”。有鉴于此,本文仍然坚持以下观点:治理型的研究在针对现实紧迫的社会问题时往往更加快速有效,社会心理学的研究为谣言研究打开了更宽广的视野。研究与致用如硬币之两面,不可偏废。但学者对两者都应该有所反思,都应该超越二元对立的思维模式、放弃先入为主的价值判断,同时在研究的伦理责任上寻找平衡点。 3.主观维度:谣言研究的再思考。 通过上文的分析可知,主观维度在谣言研究中极为重要,但仍有待进一步的理论深化。在最后,本文尝试做出一些探索。 首先是关于学者的自反性(self-reflexive)在研究中的作用的思考。在研究谣言时,应该充分考虑到人们在认知、应对谣言时的主观性因素。同时认识到,不同学者对谣言的界定与认知,对研究方法的选择,是在自身立场与知识结构的影响下做出的。在面对谣言时,学者自身很难完全从利益方里独立出来,也很难获得完全客观科学的知识参照,这些都会对谣言的知识产出产生影响;此外,还要认识到知识的生产会通过报刊、电视、互联网等大众传媒,反过来影响到现实社会中的谣言的形成与发展。如某些精英的“谣言是遥遥领先的预言”“谣言倒逼真相”等观念,已经对网络舆论产生了深远的影响。因此研究者不仅要关注造谣、传谣群体,还要把自身的主观性因素考虑进去:学者是出于什么样的目的去关注谣言?其关于谣言的知识是如何建构起来的?以何标准来判断其“真”或“假”?个人情感和认同在研究中起到了什么样的作用?他们对谣言的定义,是如何反馈现实,影响民众对谣言的看法,以及现实中的谣言生产的?学者对自身的立场与动机在学术研究中的作用要有必要的自觉。 其次是对主观维度如何应用在研究中的具体思考。在前文分析的基础上,本文尝试总结出下面的这些维度,来表示主观维度在谣言辨识中起到的作用:  这几个维度是本文在初步考察的基础上抽离出来的,包含了个人立场、谣言涉及者的身份、受众认同、知识结构、大众心理等维度,相信对探讨谣言的社会属性与大众心理的关系,分析大众的立场、知识结构、身份认同与谣言生产和传播的关系,深化谣言心理学的研究不无裨益。在今后的研究中,笔者会进一步展开理论化的思考。 2020年的这场新冠肺炎疫情中的案例向我们昭示了主观维度在谣言的界定、应对与研究中的重要性。随着大众传媒的发展,谣言的传播更加日常与细密;谣言的研究也日益走向多元化,“治理”与“脱敏”的争论还在继续。深化对主观维度的思考,或许有助于走出二元对立的困境,为谣言描绘出更加多视角、深层次的生存图景。 (文章来源:《民间文化论坛》2021年第1期,注释从略,详见原刊) (责任编辑:admin) |