专访郑天挺之子郑克晟:父亲最初并不想做西南联大总务长

http://www.newdu.com 2024/11/25 09:11:25 澎湃新闻 臧继贤 参加讨论

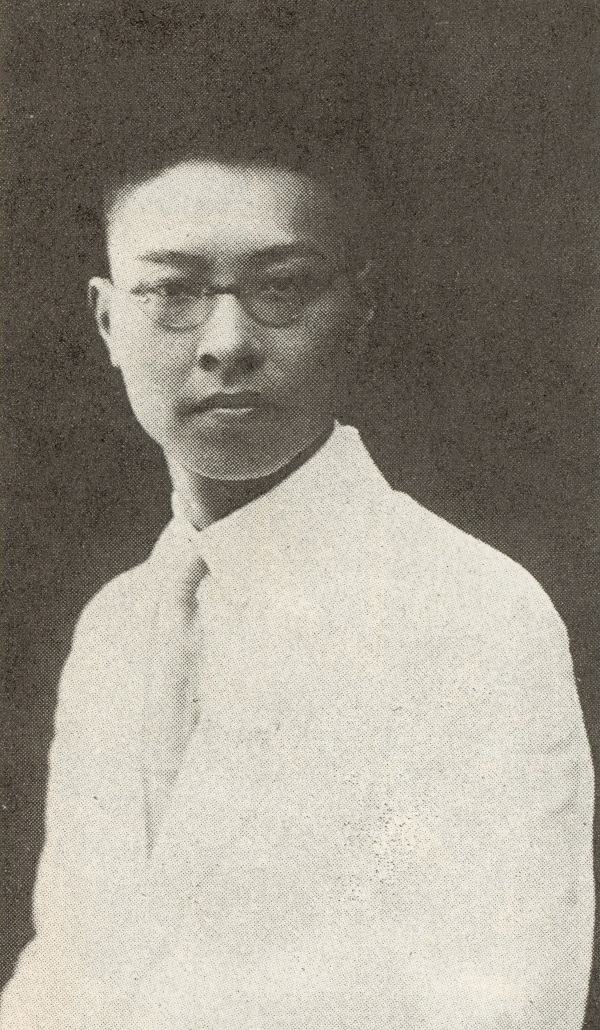

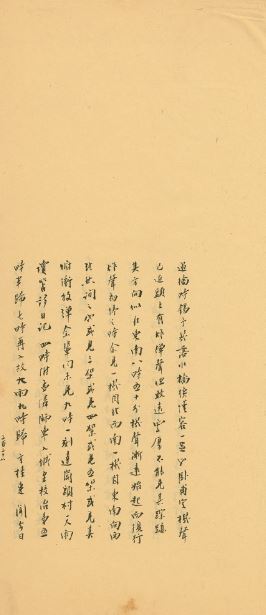

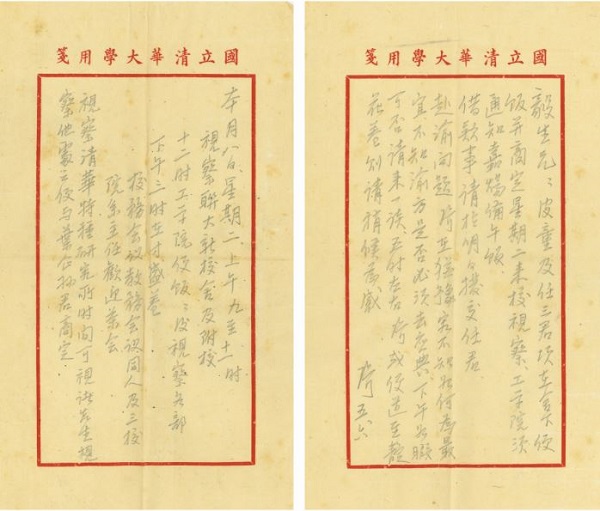

| 昨宵不能入寐。平生以天下自任,当此多难之会,进不能运算帷幄,效命疆场;退不能抚缉百姓,储备军实。而乃烟瘴万里,犯雾晓征,外蒙却懦,内负胸臆,果何为哉?虽曰聚天下英才而教育之,以为悠远之图,此宿师大儒之事,又岂区区所可僭越者乎? 上述这段文字摘自《郑天挺西南联大日记》之1938年3月21日。此前2月2日,国民政府教育部最终同意长沙临时大学迁往昆明,郑天挺司西南联大驻滇办事处总务一职,同部分师友先行至昆明。 居昆明半月有余,郑天挺在日记中发出如上感慨,从中可见其所具传统士大夫之特质:忧国忧民、心系天下,亦可见彼时战况之扑朔迷离与不可预知。 更难得的是,在西南联大与梅贻琦、蒋梦麟、陈寅恪、冯友兰、汤用彤、傅斯年、潘光旦、董作宾、陈雪屏、罗常培、钱穆、姚从吾、叶企孙、贺麟、雷海宗、罗庸、潘家洵、章廷谦、闻一多、毛准、林徽因、金岳霖等人交往,后任西南联大总务长、所在北大文科研究所培养出任继愈、逯钦立、阴法鲁、李孝定、王利器、王叔岷、王达津、马学良、周法高、傅懋勣、汪篯、阎文儒、杨志玖、王永兴、王玉哲、方龄贵等大师级人物的郑天挺,对教育事业之谦虚,“此宿师大儒之事,又岂区区所可僭越者乎”。  西南联大历史系1943级毕业纪念 郑天挺原名大立,又名庆甡,报考北京大学时改名天挺,字毅生,号及时学人,福建长乐人。1899年生于北京宣武门外北半截胡同。父郑允迪,字叔忱,号扆丹,光绪十六年庚寅科进士,后改庶吉士,官至奉天学政、大学堂提调。母陆嘉坤,广西人,曾任北洋高等女学堂总教习。1920年,郑天挺毕业于北大中国文学系。1930年起回北大任教,后任秘书长。1952年,郑天挺调任南开大学历史系教授、系主任,1963年起任南开大学副校长。在南开期间,他创建了明清史研究室,主持校点《明史》。著有《探微集》《清史简述》等著作。  郑天挺 近日,《郑天挺西南联大日记》由中华书局出版。日记自1938年1月1日在长沙临时大学起,至1946年7月14日郑天挺在北平组织复校,却得知长女郑雯遭遇空难讫。 这部日记从诞生于战乱时期、中间又历经劫难,最终获家属一致同意而得以出版,一晃已80年过去。郑天挺在战乱中自购纸、裁开、用工整的小楷写就日记,写够一段时间再装订成册。抗战结束后,他还来不及整理行李,便匆匆回到北平办理复校事宜,只能嘱托学生任继愈将行李整理运回北平。这些日记就在运回北平的六只大木箱中。  装日记的大木箱 据郑天挺最小的儿子、北京航空航天大学退休教授郑克扬向澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者回忆,“父亲回到北平后一直忙于工作,都没有时间将木箱打开”。1952年高校院系调整,郑天挺调至南开大学,因为刚去时只分到一间房屋,空间狭小,六只木箱只能先暂存在黄孝平处。直到1959年南开大学给郑天挺分配了住房,木箱才运到天津被打开。也正因为如此,日记才得以完整保存。 可好景不长,“文革”开始后,郑天挺被划为“牛鬼蛇神”,被多次抄家。现在日记原稿封面的“郑天挺日记”字样便是当年红卫兵写上去的。幸运的是,这些日记在“文革”期间一直放置在南开大学历史系办公室中。1979年,日记又归还给郑天挺。  郑天挺西南联大日记全部手稿 这部分日记中,除去少数几个月未记以外,其中1941年5月至12月的日记现已丢失。据郑天挺之子、南开大学历史系教授郑克晟向澎湃新闻记者所述,彼时原本郑天挺是向梅贻琦请辞西南联大总务长一职的,梅贻琦并未同意,却让郑天挺同自己一道赴四川和重庆:视察叙永分校、参观李庄的史语所和社会科学研究所、至教育部接洽校务。郑天挺没有办法,只得拉着罗常培同自己一道去。后罗常培因写《蜀道难》而将日记借去参考,结果最后却不知所踪。现在只能以罗常培的《蜀道难》作为这部分日记的补充。 2005年,现任中华书局学术出版中心主任的俞国林因阅读何炳棣《读史阅世六十年》,发现其中引用了郑天挺1944年的日记,并有一页日记原稿的书影,便第一时间联系到了郑克晟。得知日记原稿共有几十册,并保存完好,俞国林恳请整理出版日记。直至2016年郑天挺子女考虑到,父亲郑天挺为中国教育事业所作的贡献应为世人知晓,而不是被慢慢遗忘,所以最终同意日记出版。  郑天挺日记原稿(1940年11月15日) 从原稿来看,日记书写的形式为繁体、竖排、无断句的,再加上涉及人物史实繁多,记录难免有不准确的情况,为日记的整理校订带来了一定困难。因一时找不到合适人选,对学人日记出版有一定经验的俞国林决定亲自承担日记点校工作,除为日记加上新式标点、并校订人名史实外,他还专门为日记制作了《人名索引》和《人名字号别称对照表》,为阅读和研究提供了很大便利。  《郑天挺西南联大日记·人名索引》 据郑天挺女儿、清华大学退休教工郑晏以及郑克扬所述,郑天挺在家中从不和他们提起工作上的任何事情,而同郑天挺共事的同事也只知道自己所接触的那部分,因此,没有一个人了解他工作、研究和生活的全貌。 郑克扬说,自己对父亲的了解,一方面来自“文革”时的批斗材料,另一方面则来自父亲的日记和书信。  《郑天挺西南联大日记》 在郑晏和郑克扬的印象中,“我父亲的一生,没见过他和一个人吵架,也没发过脾气,他不爱出风头,也不站党派。” 郑克扬提到,郑天挺对于子女的教育方式采取的是美国自由发展的教育理念,但同时身教胜于言教,“一些时候,只是提点一下我们。”“他注重孩子的外语学习、实际动手能力,还很重视我们的学生工作。他很称赞那些学生会的干部,认为学生会的工作可以很好地锻炼一个人的能力。他认为既是学生会的干部,再有点真本事的话,都能成才。我估计这和傅斯年、周炳琳对他的影响也有关系。”  1946年郑天挺同子女至卢沟桥 但由于诸多方面的原因,郑天挺并未被学界之外的大众所熟知,而这部日记除了为抗日战争史、西南联大历史和北大校史提供了诸多资料之外,更可窥见郑天挺之为人、做事、做学问、爱好与业余生活等等,可以说其身上具备的传统文人与现代学者之气质具有一定的代表性。 例如,日记多处体现了郑天挺忧国忧民之心。1938年8月16日,郑天挺记录自己自3月往来于滇越公路共9次,如此颠沛流离的生活让他心生忧虑,“栖栖遑遑,何补于国,何利于民,更何益于心身学问?思之怅惘。”再如1939年8月29日,郑天挺赴位于龙泉镇的史语所,回昆明途中发出感慨:“归途四望,碧茵万顷,全属稻田,此间可称天府,而人民衣腹不完,何哉?” 作为读书人,他对自己的要求也极高,如1938年3月30日所记:“自移居校中,终日栖栖遑遑,未读一书,未办一事。翻检射猎,不足称读书也。工匠市侩之周旋,起居饮食之筹计,不足称办事也。常此以往,真成志气销沉之人矣。”据郑克扬称,郑天挺号“及时学人”,便是督促自己抓紧时间学习之意。  郑天挺“及时学人”印章 作为历史学者,郑天挺是绝对的爱书人。在西南联大的日子,他不时就会去书肆或商务印书馆和中华书局逛逛,每购得图书必记录在册,“饭后至大街散步,购安南文《三字经》一册”。有时会制定计划督促自己读书,分史书和杂书,每天读何书、读几页云云;有时也会任性读书,书买回来在几天之内便读完。理发等位时也带着《明史纪事本末》一册,“且候且读”,但也常因睡前嗜读而睡眠不足,“余就寝往往读书一二小时,此最恶习。知而不能改”。暑假中,他想借阅史学系阅览室的善本阅读,但又担心因战乱而保存难周,“踌躇再四而不能决”。 其实,郑天挺并不喜欢做行政事务,而是希望能将时间花在读书做学问上。1938年1月24日,当郑天挺被委以西南联大驻滇办事处总务一职时,他在日记中写道,“此次南来,决意读书,以事务相强,殊非所望。”但当他被委以重任,担任西南联大总务长时,做事又能认真周全。1939年9月20日,邓广铭未及时收到护照,来信有所埋怨,郑天挺在日记中写道,“护照寄已一月,此必沪上发生故障。余问世二十年从未得此指摘语,少年气盛,不足深责也。”足可见其工作认真并对自我要求之高。  1938年与北京大学中文系毕业生合影(前排左起:罗常培、魏建功、罗庸、郑天挺) 郑天挺在西南联大的业余生活也体现了一位传统文人的趣味,偶尔游览山川,常与同道讨论读书时事,闲暇玩掷升官图和扑克,有时喝酒、喝咖啡、听戏等等。 但郑天挺最喜欢的还是书画,他日记中详细记录了自己学书的过程,“稍长,妄志希古,专临汉碑,晋唐以后,屏绝不观,未尝一日作小楷。弱冠以后,喜《化度寺碑》及黄山谷书,不时把玩,亦未尝临摹,往往以欧法运黄书,去其长脚长腿。侪辈以为学翁覃溪,或谓学陈弢庵,实则翁书圆润,陈书清妩,与吾字之劲峭不同也。其后改学李北海瘦本《云麾碑》,力求柔活以救枯涩,遂成今日之字体,丑恶不堪寓目。”但他认为自己的字并不好看,并说“余最喜书画,竟不能书画,可愧之至”。 一段时间里,他几乎每天与蒋梦麟讨论笔法,并将后者所示《论笔势歌诀》《笔法歌诀注》等记录在册。 不过,郑天挺一生也多坎坷,自1937年丧偶后,大部分时间都是一人独居。1963年,郑克晟夫妇从中国社会科学院调往南开大学历史系,负责照顾上了岁数的郑天挺。借由此次《郑天挺西南联大日记》的出版,澎湃新闻专程赴天津采访现年已88岁的郑克晟,请他谈谈自己的父亲郑天挺。  接受澎湃新闻采访的郑克晟 以下为专访内容。 澎湃新闻:您父亲抗战南下时,您只有六岁。 郑克晟:是的。我母亲是1937年2月去世的,几个月后就是“七七事变”。9月9日,胡适在船上给父亲写了一封信,主要内容是听说他、罗常培和魏建功都没有离开北平,这是一件大好的事情,正好可以借这个机会好好做学问。但后来随着事态的发展,他们三人全都走了,特别是我父亲,因为他当时是北大的秘书长,是北大实际的负责人,因为那时北大的校长、教务长和院长等人全都走了。 11月17日,他是北大最后一批离开北平的。那时因为北大已经好几个月没发工资了,只发了点生活费,教授也并不像大家现在想象的那样阔绰,主要还是靠工资维持生活。所以10月底,长沙那边汇来路费,郑天挺亲自送到每个人家里,然后才离开北平。  1937年11月天津下船时留影(左起:沈兼士、张庭济、郑天挺、魏建功、罗常培、罗庸、陈雪屏) 后来他12月才到长沙,那也是今天无法想象的。就像我父亲1945年9月3日离开昆明,11月3日才到北平,用了整整两个月的时间,因为“后台不够硬”,弄不到飞机票。本来是让他回来接收北大的,这是很紧急的事情,但等他回来北平已经恢复正常的教学工作了。后来成立了临时大学,等到1946年西南联大的师生才回来。那时傅斯年是北大的代理校长,郑天挺和他一起主持复校工作,解决校舍等问题。那时这类问题很琐碎,因为北大扩大后,原来的校舍不够用了。而且抗战前,学校根本不用负责教授的住房问题,但是到1946年,教授的待遇都变低了,学校要解决教授的宿舍。傅斯年写给郑天挺的信,很多都是在讲房子的问题。 郑天挺虽然做总务长,也工作认真,但认识的校外人士较少。后来陈悦琳来了,他和傅斯年认识的人相对来说比较多。傅斯年相当于重庆国民参政会的常委,要一直住在重庆,所以很自然得认识很多人。 澎湃新闻:您还记得您父亲当年从北京大学调往南开大学的场景吗? 郑克晟:当时北京的高校院系调整,每位教师都要表态,要服从组织分配。那时北大被调离的教师有很多人,其中有两位主要人物:一个是中文系原系主任杨振声,调往东北人民大学,也就是现在的吉林大学;另一位就是郑天挺。 当时我父亲并没有说什么,但是他心里还是有些顾虑。因为他做清史研究,当时清史研究的资料,多分布在故宫博物院、档案馆以及北京大学和其他一些大学,同时北京也是清代的首都,从各方面来说都更适合做清史研究。  郑天挺护照(1938年) 另外我父亲是一个人生活,因为我母亲1937年初就去世了。在西南联大的8年,他基本上就是一个人过的。抗战过后,他回到北平,也算有个家了,在生活方面可以得到子女的照顾。他当时要是决定去天津,势必又要一个人生活,必然感到孤独。因为当时我在北京大学刚刚上完一年级,我姐姐已经结婚了并在北京工作,我哥哥也在北京工作了,我弟弟正在读高中二年级。这也是他的顾虑所在。 其他一些顾虑在他的自传中也有提到,例如他本人此前和南开一点关系也没有,西南联大那些教师后来回到南开的也并不多等等。但这些想法他并未对子女说,只是自己寻思着。 但当时主张“服从分配”,他就调到南开大学了。当时和他一起到南开的,还有清华大学历史系的雷海宗。当时调任消息公布后,两人就此事聊过。雷海宗对去南开也有顾虑,郑天挺被任命为南开大学历史系主任,因此他鼓励雷海宗同自己一起建设好南开历史系,让其有所起色。大致的情况就是这样。 澎湃新闻:那您是哪一年来到南开大学的? 郑克晟:我是1963年来到南开的,比父亲晚来了11年。 当时郑天挺刚来到南开,都没有宿舍。按照学校规定,一位教授只能住一间房,所以杨石先就给他腾出了一间房。我们来看父亲的时候都没地方住,只能睡地板。 那时他遇到的最大问题就是吃饭。虽然学校有食堂,但如果会议结束的晚,一起开会的人回家都有饭吃,可食堂已经没饭了。1960年左右又是困难时期,可以想见食堂的伙食有多么糟糕。我给你举一个例子,有一回他们食堂根本就没菜,每个人只能打到一勺酱,然后自己再去买主食吃。 后来郑天挺年纪也大了,吃饭是主要的问题。不过他身体很好,很少生病,像高血压、糖尿病这样的常见疾病他都没有。 我觉得他这样的身体活到90岁根本没问题,但后来82岁就去世,主要还是劳累的关系。 他去世那年还参加了很多会议。1981年10月,他参加了一个中国近代史讨论会,其实他可以不去,但由于那时他担任中国史学会的主席,不好不去。之后又为他举办了执教60年和被聘请为南开大学顾问的会议,那时候有个传统,学校开完会,再到院系开会,然后民主党派还要开会,他因此非常忙碌。 另外,他也过于认真了。时任教育部部长蒋南翔让他写一份计划书,有关南开大学成立明清史研究室的。虽然南开大学1956年就有明清史研究室,但这次是教育部提出的,影响会更大。可是他年纪大了,写这样的文件很费力,因为已经对公文写作不在行了。这和他年轻时做行政工作时认真负责的心态是有关系的。 澎湃新闻:那您后来子承父业,研究明清史是出于怎样的考虑? 郑克晟:我父亲去南开大学的时候,我还在北京大学历史系读书,也遇到1952年的院系调整,北京大学历史系搬至原来的燕京大学,我又在那里读了三年大学。那时毕业生都是国家分配工作的,1955年我和爱人被分配到了当时的中国科学院历史研究所,也就是现在的中国社会科学院。我们俩都在明清史组,但那时我们研究的重点是明史,并不是明清史。 1963年我们来到南开大学。在这期间,南开大学考虑到我父亲年纪越来越大了,生活上总是没有人照顾不行,还是需要家属的陪伴。当时考虑我来最合适,因为我也算是做明清史研究的。但那时我父亲很大一部分时间在北京编写文科教材,每隔几个月才会回到天津指导研究生。他真正回到天津已经到“文革”时期了,开始挨批斗了。 “文革”期间,郑天挺已经是南开大学的副校长了。据他人告诉我的信息,当时已经决定在大会上批斗郑天挺了,《河北日报》的文章也准备好了,但因为两派斗争而取消了。不过从南开历史系的角度来讲,郑天挺肯定是主要的挨批对象。那时红卫兵在家门口贴了很大幅的标语,谁经过都知道这里住的是个大的“牛鬼蛇神”,因此对他隔离、抄家的次数很多。 不过还好郑天挺的日记保存下来了,虽然经过审查,但后来一直放在南开大学历史系里。为郑天挺“平反”之后,他们又把日记和一些书信归还回来了。每本日记上的题签也是红卫兵写的。可能有些历史系的老先生能够意识到其中的史料价值,日记才得以保存。  郑天挺毕业证 1979年日记还回来后,就放在书架上,我父亲有时会翻一翻,但他并没说什么话。在我的印象中,我父亲在“文革”之后对他收藏的那些东西已经没那么在意了。比如他有很多墨,并写过一些专门研究墨的文章,还有他收集的篆刻石头和字画等。“文革”后这些东西归还回来,我父亲好像连看都没看一眼。当然损失也很大,但从他的反应来看,似乎根本就无所谓,也没有去检查一下自己最喜欢的东西还在不在。那个时候他觉得只要环境好了,教学工作能恢复正常就已经很好了。 澎湃新闻:您父亲后来所著学术专著和论文并不多,是没有发表,还是有其他的原因? 郑克晟:1980年的时候,我们确实整理过他的一些旧的著作。据我所知,能够整理出来的,全部都发表了。有一些半成品后来也没有头绪了,他自己的兴趣也不在那些地方了,所以也没有说一定要把那些研究完成。他的那些资料手稿退回来大概是1979年,那时他已经80岁了,而他是82岁故去的。 郑天挺著述不多的主要原因还是他的行政事务太多。他自己本身很认真,包括做行政工作,所以耽误了他的很多时间。所以他在西南联大备课主要靠晚上的时间,但有的时候都不能保证。从他的日记就可以看出,有时候晚上十点还有人找他,说明一天到晚找他的人特别多。  梅贻琦致郑天挺函(1945年5月6日) 在西南联大那几年,他主要做总务长。总务长就是管杂物事儿,一般的人不大愿意干这差事儿,费力不讨好。但是郑天挺非常谦虚和负责,所以还能得到好评。 清华大学物理学教授吴有训有一次当着梅贻琦和郑天挺等几人的面讲到,“现在后方的高等学校,没有一个不骂总务长的。只有西南联大例外。” 西南联大是北大、清华和南开三校合并的,后来获得这么好的声誉,除了教授多,另外一个很重要的原因就是互相团结、互相谦让,不搞小动作,不去说“你是清华的,我是北大的”这样的话。关于西南联大这方面的情况,现在的人谈得很少。 所以那时蒋梦麟就退居二线了,主要是梅贻琦在负责管理。蒋梦麟那时经常去重庆,因为他还同时担任中华民国红十字会会长。那时代表蒋梦麟的实际就是郑天挺,有很多事情梅贻琦都会同郑天挺商量,不仅仅因为他是总务长,还有这方面的原因。 澎湃新闻:您的意思是郑天挺本来可以利用抗战这段时间做学术研究,却把时间都奉献给了行政工作? 郑克晟:他一直不愿意做行政工作。1937年到了长沙,他已经没有行政职务了,他感到非常好。后来西南联大蒙自分校的筹备是蒋梦麟一定让他去的。筹备结束后,郑天挺还是不愿意做行政工作,蒙自分校名义上的负责人还是北大的教务长樊际昌。 郑天挺原本和梅贻琦并不熟悉,但梅贻琦不知从哪里得知郑天挺适合做行政工作。于是他回到昆明后,梅贻琦让他担任行政职务,但他坚决不做。让他做西南联大行政效率改进委员会主席,我父亲觉得这个监督行政人员的岗位没有设立的必要,让他做委员可以,但是这个主席他坚决不干。1939年底,原来的西南联大总务长,也是清华大学的秘书长沈履要调往川大做教务长。然后清华那些人就说,“沈履调走了,总务长非你莫属了。”郑天挺就到处躲着梅贻琦,西南联大的五个常委:冯友兰、黄钰生、查良钊、杨振声和施嘉炀给他留字条,写道“斯人不出,如苍生何”。结果郑天挺没有办法,因为正值寒假,他说自己自开学做总务长,维持半年后就不干了,梅贻琦当时也答应了。但后来梅贻琦同其他行政人员说,郑天挺今日即就职,结果郑也没办法了。  “斯人不出,如苍生何”字条 1940年时,第二次世界大战已经开始了,德国已经对法国开战了,后来巴黎沦陷,法国投降了。那时越南是法国的属地,到昆明的唯一一条路就是滇越铁路,而日本又占领了越南。滇越铁路的白寨大桥几度遭轰炸中断,好几个教授回北方探亲,结果都无法回到昆明了。 另外,那时教育部又让西南联大迁校,日军占领了越南,如果再往云南进攻,学校就很危险了。后来西南联大教授会议讨论的结果是实在迁不了了,特别是很多理科仪器损失已经很大了,而且也没有什么合适的地方可去了。  1938年西南联合大学关防 后来,没有办法的办法,就在四川和云南交界的叙永成立了分校,维持了一年。在这种情况下,郑天挺就没办法托辞了。 一年后,郑天挺又向梅贻琦提出来不做总务长了,说自己已经做了一年,“本来说好的是半年,但因为去年是多事之秋,没办法才一直做下去的”。但梅贻琦说,“我不管,现在学校还有很多事情呢,你不要跟我去趟四川和重庆吧”。正好那时史语所在1940年也搬到了四川南溪李庄,郑天挺就拉着罗常培一道去。所以才有罗常培写的《蜀道难》,讲的就是他们三人四川之行遇到的艰难险阻,各种交通工具都坐过了。 罗常培就是因为写《蜀道难》,把郑天挺日记中去四川的这部分拿走了。“文革”中罗常培的儿子把包括郑天挺日记在内的日记和信件全部烧了,所以郑天挺的这部分日记就没有了。 这部分日记我们也没看到过,前几年罗常培之子还未去世的时候,我弟弟问过他,他说之前郑天挺的一部分日记的确在他家。 澎湃新闻:您如何看待《郑天挺西南联大日记》的出版? 郑克晟:我对别人的日记出版有兴趣,因为可以知道其他的书和文章中没有提到的事情。对于郑天挺的研究者来说,日记的出版也有必要。 但是郑天挺主要的精力都花费在行政工作上了,所以日记内容涉及学术部分的比较少。 我觉得中华书局花费这么大的精力进行出版,也是件好事。但我也有自己的顾虑,因为那个时代以及郑天挺所处的位置,大家会怎样看待那段历史,我也不得而知。总而言之,我们还是支持出版的。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:幼年印象中的童书业先生

- 下一篇:今日我们如何做导师(学生)