|

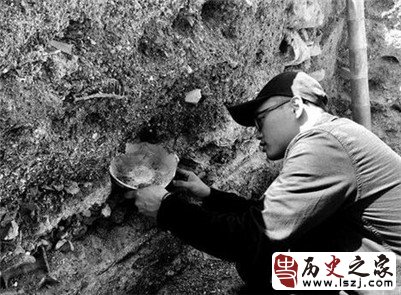

“瓷墙”“瓷路”“瓷房子”,还有包括玩具、赌具、佛像、人像在内的各种精美瓷器,在萧县白土镇萧窑遗址新一轮考古发掘现场,考古专家们发掘出了包括从原材料到成品的瓷器生产链的每一道程序的遗迹。事实上,整个白土村下面埋藏着大量萧窑遗迹,历时唐宋金元四个朝代。记者日前在这里采访得知,萧窑遗址正在申报国家级文保单位,白土镇正打算打造以古陶瓷为主题的千年古镇。  古瓷生产链重见天日 近日,记者在萧县白土镇白土村老文化馆附近的窑址看到,总面积约500平方米的发掘作业区被分成数个探方,考古工作者正在探方里工作。探方的发掘深度已经超过一米,有些土壤的剖面颜色有区别,比如某一段偏灰褐色,另一段偏黄色或者黑色,其间夹杂着大小不等的陶瓷碎片。 来自武汉大学的考古工作者周霖,看到其中一个剖面上露出半个瓷碗,用手轻轻托了一下,居然将基本完整的瓷碗取了出来,他拿在手里看了一下说:“这个瓷碗还保存得不错,可能是隋唐时期的,但具体年代还需要考证。” 记者在很多探方里都看到了一种圆柱状的奇怪砖头,和另一种长方体形状的砖头一起组成了各种不同的形状。本次考古发掘的负责人、省考古所领队蔡波涛告诉记者,这并不是砖头,而是用瓷土烧制成的窑具,圆柱形的叫“窑棒”,长方体的叫“垫板”。 “这些窑具的大量存在,为我们揭示了很多信息。”蔡波涛指着一个探方对记者说,“你看这些窑具,在地面上组成了一个馒头状的椭圆形圈子。这是一个‘馒头窑’遗址,在我们这次发掘的三座窑口中,这座窑保存相对完好。” 记者在其他探方里看到了这些窑具组成的墙壁,蔡波涛介绍,当时萧窑的业务量特别大,因而这些用过的窑具和各种碎瓷片的数量也非常多,以至于烧窑工人会将它们当作建筑材料使用。“比如这堵起到隔离工作区作用的墙,还有那边有一座房子的遗迹,都是用大量窑具混合着碎瓷片做成的。” 作为烧瓷用的工具,窑具也是瓷土烧制成的瓷质器具,而碎瓷片都来自于瓷器,因此这些墙壁和房屋遗迹都可以算是“瓷质”的。记者在现场不仅看到了好几堵“瓷墙”和一座“瓷房子”,还看到一条贯穿工作区的“瓷路”。 发掘现场还有两处比较显眼的遗迹,一处是一口古井,另一处是古井对面一个圆形坑。蔡波涛告诉记者,刚刚发掘的时候,井里和坑里都出土了大量鲜艳的黄色泥土,黄色其实是釉料。“当年,窑工就从这口井里打水和泥。那个池子,是用来沉淀瓷泥的‘陈泥池’。” “这次发掘还出土了包括拉坯、晾晒等陶瓷烧制各个环节的有关遗址,比较完整地反映了古代制作瓷器的过程。发掘出如此完整的瓷器生产链是比较难得的,而这些遗迹组在一起,清晰地展示了我国古代瓷器从原料到成品的每个生产步骤,画面感很强。”蔡波涛说。 (责任编辑:admin) |