|

所以,电影《暗杀》中的一个重要时间段,就是1933年,所以命令当然从上海发出。 由于韩国侨民在上海的缘故,韩国还为中国电影史奉献了一位超级大明星。 这本书上还有金焰的妻子秦怡老师、外孙女朴圭媛的签名。 金焰是中国早期电影史上的第一男星。他是韩国人的后裔,也是中国电影的骄傲。 有了这些历史渊源,我们也能深切地体会到: 为什么,韩国总统朴槿惠女士在遭遇了这么大的政治压力下,依然出席了9月3日的天安门抗战阅兵。

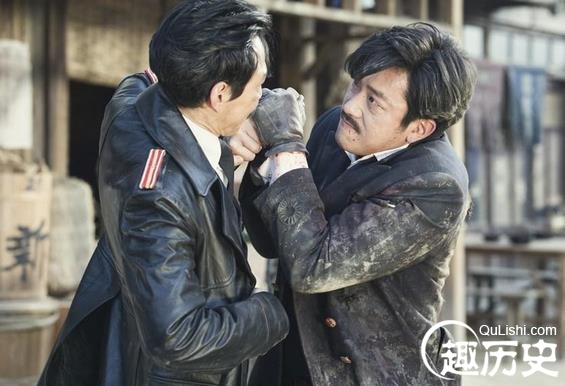

韩国的独立运动,离不开中国的支持。 这当中的情意,是无论如何不能被政治势力左右的。 《暗杀》:忍着译制腔也该去看一看(文.闵思嘉) 看《暗杀》的时候总有种错觉,虽然片子里有全智贤姐姐和河正宇大叔各种耍帅,但是满满的译制腔加上昏黄的影调,分分钟让人穿越到80年代黑帮港片里。以至于影片结束时,工作人员对大家说:“哎呀这个版本不好,大家回去看看原版吧。”#真敬业款# 但是《暗杀》还是好看的,即便它是一部披着动作悬疑大片外衣的主旋律反法西斯影片,搭载着沉重的家国主题和真实的历史原型,导演也依然让内核和形式相得益彰地融合在了一起。爱国暗杀+暗杀队反被雇佣杀手暗杀+暗杀的弑父形式交织起一张既有个人也有时代的密网。 表面上虚构的暗杀团故事背后依然是严谨的历史脉络,对时代感和环境的还原也非常真实。全智贤端着重达10斤的莫辛—纳甘步枪在屋顶上狂奔的镜头、在富家千金姐姐和狙击手妹妹之间来回切换的演出成为了片中丝毫不逊色于男性角色的看点。老戏骨河正宇和李政宰最后在街头的一场亡命火拼,也一样让人血脉喷张。 讲抗日,讲反法西斯,也讲爱国的《暗杀》丝毫不让人觉得伟光正的一点在于,其将“反日”与“弑父”嫁接在了一起,伦理的纠葛一方面弱化了国族的忠义。但在另一方面来看,在全智贤对父亲举起枪时,个人命运与家国命运也重叠在了一起。片中的三位主角——全智贤的独立军狙击手和亲日高官女儿、河正宇的雇佣杀手与爱国斗士,李政宰的临时政府专员与投日叛徒身份,他们每个人所具有的双重身份,以及在其间摇摆不定最终被时局推向的某种个人选择,亦对应着当时历史时局下韩国未定的命运。 因为没有看过原版,并不知道原版有未对片中的语言做处理,因为涉及到日方阵营与韩方阵营,语言的使用其实成为了影片里一些重要动作场面、情节点以及时代暗示的线索。片中一个情节是河正宇进一家店斥责伙计没有“说朝鲜语”,影射出日占对朝鲜的文化语言统治。但在译制的院线版本里,却体现不出这样的区别,尤其是对脸盲群体们来说,更是日韩傻傻分不清楚,大大的提高了脑细胞死亡率。 《暗杀》在人物的设计上,加入了诸多细节,对双胞胎姐姐骄纵性格的刻画在试衣一场戏中可圈可点,也为后面她去找寻妹妹埋下伏笔。河正宇饰演的雇佣杀手在地道逃生时,谈论的却是“要去夏威夷看不穿衣服的女人”。这种反英雄化的戏谑桥段在相当程度增加了人物的真实感,也是好莱坞类型片中常用的桥段。 韩国电影学到了不少好莱坞电影的形式,但在最终的骨血里,依然是儒家传统纲理伦常那一套,这也是为什么,全智贤那迟疑的弑父的一枪,需要河正宇来帮助她完成。 这或许是韩国电影要走向世界需要克服的壁垒吧——那种形式上的世界化与内里的国族文化间的不解矛盾。 (责任编辑:admin) |