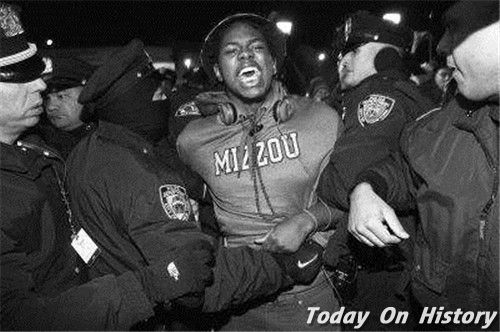

美国黑人民权运动 历史上不乏对美国黑人民权运动的肯定和赞扬,但这场运动并没有表面看来的那么简单。除了二战后的美国黑人民权运动领袖马丁路德金所在的组织和其他同类组织之间存在不少矛盾,黑人民权组织中也不乏对白人,甚至女人的歧视。这究竟是怎么回事呢? 1963年游行确实是民权运动的一个顶点和高峰,不过它的象征意义远比现实意义大得多,实际情况则要更为复杂和曲折,它的光芒遮住了它的问题。包括马丁·路德·金在内的民权领袖们远非道德完美主义者,在他们争取种族平等的光环后,还有着互相倾轧、争权夺利、排斥白人、看不起女性的阴暗面。 一群没有亚瑟王的圆桌骑士 当时在美国,组成黑人民权运动的除了马丁·路德·金领导下的南方基督教领袖会议(SCLC)外,还有四大组织。这五大民权组织互不统属,也互不服气。它们在目标、行动方略和组织上都有相当的差异与分歧,其领导者的个人关系也不太融洽。 把这五个组织拉到一起的则是泰克尼克基金会,这个基金会背后有肯尼迪政府的影子。基金会要求多个民权组织的领导者聚首,共同商议筹款事项,免得互相竞争。到了1963年6月,这样的碰头就变成了“民权领袖联合委员会”(CUCRL),民权领袖们开始就彼此的分歧进行协商。 民权领袖联合委员会这个名称虽好,但其实只是一个姿态,而非现实。民权领袖们相互合作的场景并没有出现。 马丁·路德·金在当时已经成为媒体的焦点人物,由于他在蒙哥马利罢乘运动中的出色表现,加上他的个人魅力,使得他被当时大多数民众和精英所接受。他当时年纪还相当轻,只有三十四岁。这就引发了许多人的嫉妒与羡慕。 五大组织中,全国有色人种协进会是美国最早的、也是最大的黑人民权组织,组织机构最完备,每年筹款的数量也最多,该会的主席罗尔·威尔金斯对马丁·路德·金并不服气。 一次会议上,威尔金斯靠在桌子上,对金说道:“马丁,前些天有个聪明的记者对蒙哥马利(罢乘运动)做了番调查,得出结论说,尽管你们搞出了那么多大肆张扬的举动,你们没能在任何一辆城市公汽上废除种族隔离,是司法行动做到了这点。” 马丁·路德·金平静地回答道:“我们完全知道这点,罗伊。我的同仁认为,只有把非暴力直接活动和司法行动结合在一起,才能达成目标。” 罗伊并没有服气,他追问:“那好吧,马丁,请你好心告诉我,你们的活动到底废除过哪种隔离?” 金答道:“我猜我唯一废除过的隔离就是一些人的心。” 种族平等大会的领袖詹姆斯·法默同全国有色人种协进会也有过类似的冲突。种族平等大会是自由乘车运动的最早发起者,在1961年,这个组织有大批的参与者被投入密西西比州的监狱,是全国有色人种协进会的法律部门将他们保释出来的。当时就有人说,“种族平等大会将人送进监狱,全国有色人种协进会将他们保出来。”法默很不高兴。 法默与马丁·路德·金也有过节。当时南方基督教领袖会议以自由乘车运动的名义筹了一批款子,却没有分给法默。金也反过来指责种族平等大会以蒙哥马利罢乘运动和入座运动为名筹款。(说起钱,顺便说一下,各民权组织始终没能在这一问题上达成大的合作,都把自己的捐赠人藏着掖着。) 换句话说,“华盛顿进军”所表现出来的民权组织的团结与统一,其实并不真实。用法默自己的形容来说就是:“我们是圆桌会议上的骑士,但是却没有一个亚瑟王,每个人都是领导,每个人都没有领导。” 以上这些小插曲实际上反映了民权运动内部的纷争。首先是战略和手段方面的:全国有色人种协进会基本上是一个黑人上层知识分子和上中产阶层的白人自由主义者的联合组织,它主要是通过法院诉讼来为黑人赢得与白人的平等权利。全国城市联盟则主要是一个给从农村到城市(特别是北方城市)的黑人进行培训和介绍职业的团体,与企业集团进行谈判是它的优势所在。大学生非暴力协调委员会是最为激进的一个黑人青年组织,它致力于动员和发动南部当地黑人,以强行改变南方的现状(后来日益转向暴力)。南方基督教领袖会议则相对保守的多,它擅长筹划和发动一些较大型的民权行动,它反对渐进主义,认为要争得黑人的自由平等权利,必须突破局限在法院里的诉讼斗争,采取群众性非暴力的直接行动。 除了目标和行动策略上的分歧,民权组织内部的纷争也有更世俗的原因。谁能造声势,谁能掌握运动的主动权,就能得到实实在在的资源——更多的追随者、媒体的跟踪报道、不断增加的财力支持、与白人权力机关打交道更为容易便捷等等。而这些无论是对于一个民权组织的生存和发展,还是对于民权领导人的领导地位来说,都是至关重要的。 在民权运动初始的时候,这些组织还可以相安无事,但是随着日后眼球争夺战的日益激烈,民权组织之间的松散团结就开始崩溃了。而这种崩溃,直接给民权运动的继续发展带来了很大的阻碍。 排斥白人,民权组织也搞“种族隔离” 如果我们仔细观察“华盛顿进军”,还能看出些其他东西,其他缺失的东西。 在游行中,我们能看到许许多多的白色面孔,四分之一的示威群众由他们构成。但是黑人民权领袖们却刻意排斥他们。在当时,黑人和白人的关系是非常微妙的,这里有个真实的故事: 有一次,全国有色人种协进会接到一个电话,一个带着浓厚南方口音的人说道:“我要跟黑鬼头目讲话。” 接线员什么也没说,就挂掉了电话。一会儿,电话打了回来:“我说了,我要跟黑鬼头目讲话。”接线员努力用最有教养的语调回答道:“先生,我们这非常繁忙,请不要再次打来。” “小姐,你以为你是谁啊,我要跟黑鬼头目讲话。” 接线员将电话转接给一个助理人员。打电话的人问道:“你是黑鬼头目吗?”该助理说:“听着,伙计,我们在忙正经事,没空陪你瞎胡闹。你要打骚扰电话,请到别处打去。不要再来烦我们。” 接下来,这个电话直接打到了罗伊·威尔金斯的私人电话上。 “你是黑鬼头目吗?” 罗伊·威尔金斯愤怒地答道:“告诉你,本协会半个世纪以来都在同你这样的偏见人士斗争。我们会继续斗争,直到把你们这种种族主义扫除出这个国家。我不知道你是谁,但是如果你继续打来的话,我们就会追踪你的电话线路,找到你打电话的地方,我们会很轻易地发现你在哪里,我向你保证,我们会将你绳之以法。” “嗯,我很抱歉,”电话里的人说道,“我的母亲刚刚过世了,她总是很宠爱黑鬼。她立下遗嘱,说要捐献一百五十万美元来帮助可怜的黑鬼。所以我想看看能不能同这里的黑鬼头目说说话,签订一份协定,把钱转过来帮助黑鬼。” 听到这里,威尔金斯大声清了一下喉咙:“我就是黑鬼头目,请讲。” 这个故事其实反映了一个现实,那就是从白人那里筹集的款项占到了各民权组织资金的大部分,尽管许多人对黑人有这样或那样的偏见,但仍然愿意帮助黑人。比方说,民权运动中非常关键的选举教育活动,就是由上文中提到的泰克尼克基金会和斯特恩家族基金出资87万美元支持的。此外,在政治上、在道德上许多白人都是黑人民权运动的最大奥援。 如果白人的作用是如此之大,他们在民权组织领导结构中的缺失就更醒目了。“华盛顿进军”之时,站在台子上讲话的白人,没有一个是民权领袖。 拿马丁·路德·金的南方基督教领袖会议来说,尽管金本人在演讲中大声疾呼:“黑人男孩和女孩将能与白人男孩和女孩情同骨肉,携手并进。”尽管他的理想一直是混淆黑白,缔造一个种族融合的公正社会,他所缔造的却是一个标准的以肤色划分边界的组织。 金刻意将其组织局限在黑人和南方内部,倒不是讲究“黑人权力”,他有一个很实际的理由,那就是避免南方的白人认为他是被北方的“坏白人”所操纵的,也避开联邦调查局对存在共产党渗透的怀疑。他这种功利上的考虑实际上造就了另一种“种族隔离”。其他的民权组织也多多少少有这种情况,尤其是大学生非暴力协调委员会,日后竟然驱逐了所有白人工作人员。 女性沦为民权运动中的二等公民 演讲台上缺失的还有另外一个发言者:妇女。 妇女在民权运动中的地位不可小视。有学者做过一番统计,在1964年以前的民权运动中,黑人女性参与要比男性多。在30到50岁的年龄段,黑人女性的参与数是男性的三到四倍。 她们为民权活动家提供各种支持,一名民权人士写道,“总是有一位‘妈妈’在场。”“她通常是社区中争强好胜的女人,语言坦率、善解人意,情愿赴汤蹈火。”“她白天砍一整天棉花,傍晚又能给几十人准备美餐,然后就在前面的门廊坐到半夜,怀里横摆着一支短枪,用以保护在她家住宿的宣传队。”除了洗衣做饭之外,她们在诸多民权活动中也都是主要参与者和组织者,起着运动的脊梁作用。 但是,唯一上台发言的一名妇女却只是一名来站台的歌星。 今年4月20日去世的美国“民权教母”多萝西·海特,当时是全国黑人妇女协会(NCNW)的主席,她在一开始就参与了CUCRL中的讨论与协商,是六位主要男性领袖之外的第七人,被称为美国“国家宝藏”。当她要求在游行中体现出女性的参与和女性的诉求之时,游行的实际组织者柏雅德·罗斯廷回答说:“女性已经被包括在内了,每个组织都有女性在里面,工会、教会里面都有。”然后就是一通推托:“我们有太多的演讲者了,时间会拖得太长,发言者里面已经有了马哈丽雅·杰克逊(灵歌女歌手)”。多萝西·海特愤怒地反驳道:“但是她不会发言,她不会代表妇女发言,也不会代表民权发言,她只是来唱歌的而已。” 事情提交到马丁·路德·金那里,他也只是推诿。这不奇怪,马丁·路德·金领导的南方基督教领袖会议本身就是一个男子沙文主义气息特别浓的组织,有女性回忆说:“我还很清楚地意识到运动中存在的男性沙文主义??历来,只要有女性在座,她就要被支使着去端茶倒水、作记录。” 埃拉·贝克是一位老资格的女性民权运动家,在这个组织中干过一阵子,她评价道:“首先,我是一个女人,还是一个老女人,这就带来了一些问题??牧师们认为女人的角色是服从命令,而不是发号施令,还有面子问题,他们感觉到我有领导能力,也比他们懂得多。” 构成南方基督教领袖会议主体的牧师们非常不喜欢被女性指使,也不喜欢女性抛头露面担任领导职务。在这里,许多妇女被蓄意排除在决策层之外。在其他的民权组织中,也有同样的现象。 正是在“华盛顿进军”之后,许多妇女开始对民权运动表示失望。一名女权活动家在一次演讲中怒火朝天地说道:“在过去的几个月内我们可以清楚地看到一种倾向,那就是把女性看作是二等公民、花瓶角色、荣誉嘉宾,而不是把她们看成是民权活动的参与者。” 多萝西·海特用“开眼”来形容自己的感受,并开始重新审视民权运动。 在台上无论缺失的是白人,还是妇女,其实都反应出了民权运动自身的一个大问题。民权运动以实现美国社会的平等和多样性为目标,但是在实践过程中,因为功利或其他考虑却在组织内部压制着多样性的存在。而这,其实是和运动自身的道德诉求相违背的。 “向华盛顿进军”活动在分裂和岐视背后,或许有不得已的苦衷——将白人排除在外,有利于黑人的政治觉醒;将女权诉求排除在外,是因为一次只能干一件事,不能分散精力。但,因为某种实用价值而牺牲原则,最后也一定会带来苦果。民权运动在六十年代末期,随着局势的发展而盛况不再,同其组织上的弱点不是没有关系的。 来源:《文史参考》 (责任编辑:admin) |