|

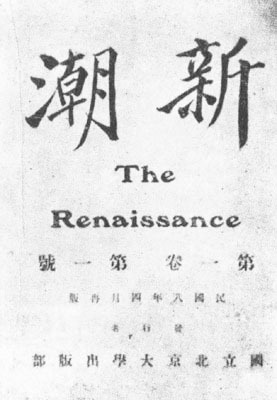

当时的文学革命,可以说就是从这两个地方讨论出来的。对于旧社会制度和旧思想的抨击,也产生于这两个地方。这两个地方的人物,虽然以教授为主体,但是也有许多学生时常光临。至于天天在那里的,恐怕只有罗家伦和傅孟真(斯年)两个人,因为新潮社和饱无堂只隔着两个房间。 学生界的思想,在那时也有一个剧烈的变动。最初的北大学生们,看外国书的便比较多起来了。傅孟真和罗家伦两个人,是每月都要去向日本丸善书社报效一点款子的。傅孟真是抛弃了黄季刚要传章太炎的道统给他的资格,叛了他的老师来谈文学革命。他的中国文学,很有根底,尤其是于六朝时代的文学。而他从前最喜欢读李义山的时候呢?他回答说:那个时候我自己也是妖。 傅孟真同房子的有顾颉刚。而俞平伯、汪敬熙和罗家伦,都是他俩房间里的不速之客。他们天天要去,去了就争辩。由此可见,北大当时各种人物杂居一处的情形以及学术自由的空气。 创办《新潮》杂志并产生巨大影响 罗家伦进入北京大学以后,很快就与高年级的学生领袖傅斯年成了莫逆之交,一起创办了当年北大最著名的社团之一“新潮社”和与《新青年》齐名的杂志《新潮》。罗家伦回忆说: 因为大家谈天的结果,并且因为不甚满意于新青年一部分的文章,当时大家便说:若是我们也来办一个杂志,一定可以和《新青年》抗衡,于是《新潮》杂志便应运而产生了。《新潮》的英文名字为TheRenaissance,也可以看见当时大家自命不凡的态度。 这个杂志第一期出来以后,忽然大大的风行,初版只印1000份,不到10天要再版了;再版印了3000份,不到一个月又是3000份。以几个学生所做的杂志,陡然有这样大的销数,是出乎大家意料之外的。最初大家办这个杂志的时候,还抱着好玩的心理;等到社会看重了,销数一多了,大家一方面有一种高兴的心理,一方面又有一种害怕的心理——因为害怕,所以研究的空气愈加紧张,而《新潮》第二、三、四、五各期从客观方面看来,却比第一期要进步一些。

最初负责编辑的是罗家伦和傅斯年两个,经理人是徐彦之和康白情两个,社员不过20多来人,其中有顾颉刚、汪敬熙、俞平伯、江绍原、王星拱、周作人、孙伏园、叶绍钧等几位。 罗家伦说:“孟真当时喜欢谈哲学谈人生观,他还做了几个古书新评,是很有趣味的;我着重于谈文学和思想问题,对于当时的出版界常常加以暴烈的批评。有些文字,现在看过去是太幼稚了,但是在当时于破坏方面的效力,确是有一点的。比较起来,我那篇《什么是文学》在当时很有相当的影响,《驳胡先骕文学改良论》也很受当时的注意。” 顾颉刚的文字,多半是关于抨击旧家庭制度和旧社会制度的,关于妇女问题,也有许多篇文章加以讨论,在当时大家以为是骇人听闻的话,有妇女人格问题一篇,主张女子应当有独立的人格。这篇东西,被江瀚看见了,拿去给徐世昌看,说是近代的青年思想至此,那还得了。于是徐世昌拿着这本《新潮》交给傅增湘,傅示意于蔡孑民,要他辞退两个教员,开除两个学生,就是当时的所谓“四凶”,这两个是《新青年》的编辑,两个是《新潮》的编辑。 蔡孑民先生当时坚持不肯,他复林琴南的那一封信,不只是对林琴南说话,并且是对徐世昌而发的。林琴南的背后是徐树铮,也就是段祺瑞,是代表当时军人派的意见;而徐世昌也是所谓北洋“文治派”的领袖,当时北大同时受北洋文武两派的反对,其情形之危险也可想而知了。但是蔡孑民这一封信,得到了绝大舆论上的胜利,反而学术界因此对他非常敬仰,这真是蔡先生有“道德勇气”的地方。于是,所谓“新文化运动”,到了这个时候,其势遂不可遏抑。 他们主张,要以近代人的言语(白话文),来表达近代人的思想、情感;打开传统束缚,解放学术思想,反对违反人性的文学;用科学方法整理“国故”,重新评估传统的家族制度和社会习惯;反侵略、反封建,主张民主、民族的独立和自决。这种以民族为本位的思想,更进一步的表现,就是后来参加“五四运动”了。 在时人看来,《新潮》比《新青年》更加离经叛道,“《新潮》的来势更猛一点,引起青年们的同情更多一点”。青年罗家伦发出豪言:“我们何妨……做一个世界的‘弄潮儿’呢!”当俄国革命的消息传来之后,他更是大胆宣称:“以前的革命是法国式的革命,以后的革命是俄国式的革命!……1917年俄国革命就是20世纪的世界新潮了!” 就这样,这个在同学眼中有着“粗鲁的外表”、“熊爪”,以及“爱炫耀”的年轻人,很快便跻身学生领袖之列。 而在国难当头、群情激愤之时,这个激情、叛逆、煽动力十足的年轻人——罗家伦,终于站在了历史的风口浪尖,成为了时代的“弄潮儿”。 (责任编辑:admin) |