|

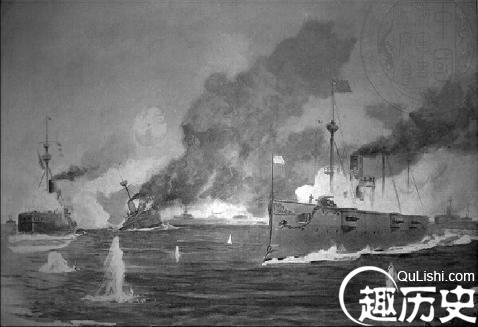

在这致远舰沉没地点是现今辽宁省东港市大鹿岛西南16.9公里的海域,其实在近年国家已开始计划打捞。其实最初致远的主桅在低潮时仍露在海面上,后被当地渔民锯掉变卖了,二战期间日人亦曾打捞一些物件。有关致远舰沉没的原因一直认为是被鱼雷击沉,实际上当时中日双方参战舰艇中除了北洋海军“福龙”号头等出海鱼雷艇为攻击日本联合舰队西京丸巡洋代舰发射过3枚鱼雷,但因当时鱼雷性能太差,均没有命中外(一枚擦西京丸左舷而过,一枚擦西京丸右舷而过,最后一枚打得很正,但因原厂对鱼雷定深过深,结果从西京丸底穿过),均没有发射过鱼雷。 另外,对于致远舰沉没的原因目前有两种观点,第一种观点认为致远舰被一枚日舰的大口径炮弹击中舷侧鱼雷舱,使存放在里面的“黑头”鱼雷(德国磷铜鱼雷)殉爆,导致致远舰沉没。第二种观点认为致远舰水线处被日军大口径炮弹击穿,锅炉被击中,导致锅炉爆炸使致远沉没。邓世昌牺牲后举国震动,清末著名文人高邕垂泪撰联“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”,光绪帝赐予邓世昌“壮节公”谥号,追封“太子少保”,入祀京师昭忠祠,御笔亲撰祭文、碑文各一篇。李鸿章在《奏请优恤大东沟海军阵亡各员折》中为其表功,说:“而邓世昌、刘步蟾等之功亦不可没者也”。清廷还赐给邓母一块用1.5公斤黄金制成的“教子有方”大匾,拨给邓家白银10万两以示抚恤。邓家用此款在原籍广东番禺为邓世昌修了衣冠冢,建起邓氏宗祠。威海百姓感其忠烈,也于1899年在成山上为邓世昌塑像建祠,以志永久敬仰。  到了1996年12月28日,中国人民解放军海军命名新式训练舰为世昌号国防动员舰,以示纪念。历史延续至今甲午战争留给中华民族的创痛是刻骨铭心的,因为它是一道中国近代史的分界线,一道令炎黄子孙心头流血并隐隐作痛的鞭痕。2015年年8月,国家文物局开始对“丹东一号”进行重点调查和打捞。经过一个多月的水下摸索,水下考古队已打捞起一百多件文物。让考古队员没有想到的是,一组瓷器碎片的意外出水,成为了破解“丹东一号”身份之谜的关键铁证。考古队员们对最新打捞上来的瓷盘碎片进行初步拼接,随着圆形瓷盘的形状被大体拼出来,盘子正中间一个并不明显的图案字样出现在眼前。水下考古队领队周春水说,拿起来斜着光仔细看才能看见,中间就是“致远”的繁体字。 正因为如此,即使一百多年过去了,仍然不能忘却,大鹿岛海域曾留下北洋舰队和600多名将士的忠骨,怀念那伴随大潮起落、惊涛昭示的壮烈。前面新闻报道中,也是由于考古人员的持续搜索,致远舰更多文物出水,据考古人员透露,除了发现一些重要文物外,他们还在军官舱附近找到了部分将士的遗骸,不过由于历经时间久远,这些遗骸大多已经残缺不全。这些遗骸都是致远舰上北洋将士的遗骨,找到这些遗骸,让不少在现场的工作人员感到欣慰。考古人员小心翼翼地进行挖掘,被找到的致远舰将士遗骸被带上岸后,将会进行妥善安葬。 目前考古队已经和相关方面取得联系,更多人希望可以建立一座“甲午海战致远舰将士墓”以及纪念碑供后人凭吊,同时让这些将士的遗骸得到妥善处理。若是再次回顾历史,这1894年9月17日,由邓世昌指挥的北洋水师巡洋舰致远号在战斗之初先试图撞击敌舰,终因舰体受伤过重而沉没,舰上官兵几乎全部与舰同沉,这是甲午战争中最大的一场海战。全舰官兵用自己的热血书写了壮烈的历史篇章。两个甲子之前,中国黄海海域爆发了中日甲午大海战,这是世界上第一次蒸汽动力战舰的大规模战役,在中华民族的历史上留下了“剜心之痛”。 (责任编辑:admin) |