|

内容提要:中国传统社会人们的择偶观念一向表现较为含蓄,“五四”新文化运动不仅开启了思想启蒙之牖,而且也打开了自由恋爱之闸。其时的报刊杂志是知识男女青年获取新婚恋观的渠道,也是他们表达自己择偶心声的场所。《大公报》、《中外日报》、《东方杂志》、《妇女杂志》、《女子月刊》等都十分关注两性话题,反映出男性在接受新婚恋观时,渴盼与一位学识相当的女性,共同结成具备知己与爱情的婚姻关系;而经自由平等理念影响的知识女性,则在抗命挣脱传统婚姻枷锁后,更难抵御恋爱至上的浪漫诱惑。其时的婚恋自由开始成为青年知识男女的共同诉求。然而,由于新旧观念的冲突与杂糅,男性在婚恋中期盼的实际上是同时具备新知识和旧道德的女性;而女性在爱情理想中既追求人格平等,又仍然执著于寻求男性的庇护。

关 键 词:近代知识分子 择偶倾向 自由恋爱理想主义

作者简介:黄顺力,男,福建永安人,厦门大学历史系教授、博士生导师,历史学博士;王风先,女,河南濮阳人,厦门大学历史系博士研究生。

一、前言

在中国传统社会中,婚姻往往不是个人的私事,而是涉及家族和礼教的大事,所谓“父母之命,媒妁之言”,其决定权常常操控于家族长辈之手,青年男女在婚姻问题上很少有自我选择的余地。清末民初以降,西风东渐,广州、上海等口岸城市得风气之先,在学习西方器物、制度、思想学说的过程中,传统社会风气也多有变动,婚姻自主的话题逐渐被提及。在20世纪最初的几年里,“婚姻自由”、“一夫一妻”等观念已开始为受西风熏染的知识分子所倡导。金天翮在其所著的《女界钟》中呼吁“婚姻自由”,并强调女性在婚姻内外的正当权利。[1]而蔡元培在其原配于1900年去世后,面对“媒者纷集”为其“续弦”之事而喋喋不休时,公开在其“结婚声明”中提出“耸人听闻”的五项条件:一、女子须不缠足者;二、须识字者;三、男子不娶妾;四、男死后,女子可再嫁;五、夫妇如不相合,可离婚。[2]在当时的社会环境里,金天翮、蔡元培等人的言行虽然显得有点特立独行,但从中可以看出,已有一些知识分子表示出对旧婚恋关系的不满和反抗。

到“五四”新文化运动时期,知识青年争取个性解放与肯定自我价值成为一种时代精神,压抑个性解放的家族礼教文化,成为被激烈批判的对象。深受传统婚姻枷锁之苦的知识分子借着“社会变革”的时代浪潮,要求打破一切旧道德、恶习俗,破除不自由、无爱情的传统婚姻制度,倡导通过自由交往建立友谊或爱情,取得男女婚姻的自主权。一时间,以恋爱为基础缔结婚姻家庭的新观念,在社会上得到广泛而热烈的讨论,并通过报刊杂志的传播,逐渐为知识青年男女所熟知。

由男女社交公开、自由恋爱、婚姻自主等观念导致婚姻、家庭的变革是“五四”新文化运动时期“社会变革”的重要内容之一,许多知识男女纷纷采取不同的方式来实践自己的观念与理想。其中,男性多采用解除婚约、离婚等方式来抵拒传统的婚姻,而女性则多以“娜拉式”出走的方式来逃避婚姻的包办。①在这一过程中,“父母之命、媒妁之言”的主婚权逐渐丧失,众多知识男女开始演绎出各种极具近代特色的情爱故事。

然而,在传统婚姻家庭观念尚未彻底退出历史舞台之前,婚恋自由从观念的提倡到行动的落实,实际上还有一段相当长的路要蹒跚前行。当婚恋的权利从父母、家族的手中开始转移到青年自己的手里时,一方面他们受新观念的影响,在判断衡量婚姻是否合适理想的标准尺度上,提出诸如爱情、学识、独立、爱国、革命等一系列极具时代特征的新标准,当时许多报刊杂志上刊载“理想的配偶”、“你心目中的他”之类的征文即反映了这种婚恋观念的变化。但另一方面处于从传统向近代转型过程中的知识分子,在言论和行动上又表现出种种的矛盾与冲突。真正能够大步跨过传统沟壑而走向新时代的人还很少,多数人在诸多问题面前往往表现出迟疑和犹豫。清末民初社会普遍被讥之为“穿长袍戴礼帽”的奇异现象,同样体现在那个时代知识分子思想与行动错位的婚恋观念上。

本文试图以清末民初时期几种报刊刊载的两性话题为视角,探讨在近代社会转型期新旧观念的激烈冲突下,知识青年男女在面对婚姻大事时,传统婚恋观的思想元素如何被选择、重组和运用,两性平等的婚恋思想究竟在多大程度上被社会所接受,婚恋自主的口号式宣告与现实的实践之间又有多大的差距,并以此认识和理解在传统与现代两难抉择中,近代中国知识分子择偶倾向和取舍的心路历程。

二、“结婚声明”与择偶标准

1900年蔡元培“女子不缠足、男子不娶妾”的“结婚声明”可以看成是当时废缠足、妇女解放言论向婚姻话题的延伸。然而实际上,蔡元培的“结婚声明”只不过是占优势地位的精英知识男性在配偶选择上的单方要求,算不上是真正意义上的“爱情宣言”,但此举仍对当时的知识青年男女产生了很大的影响。

1902年6月-7月间,天津《大公报》与上海《中外日报》这两家南北颇负盛名的维新报纸,先后刊登了署名“南清志士某君”的征婚广告。其广告词云:“此君尚未娶妇,意欲访求天下有志女子,聘定为室。其主义如下:一要天足;二要通晓中西学术门径;三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗。”②这则征婚广告或许受到蔡元培“结婚声明”的影响,抑或是新式学堂西式教育的启发,但广告中对配偶的要求比蔡元培更进一步,由蔡的“须识字”提高到“通晓中西学术门径”的“学识”要求。

事实上,从当时的情况看,蔡元培对配偶“须识字”的要求并不过分。到20世纪初,外国人所办教会女学堂已经有三四十年的历史③,中国人自办的女子学堂教育也开始在各地出现,而社会中上层人家的传统女性知书识礼者也不少。女性“须识字”只是一般性的要求,亦可称还在“传统”的范围之内。但南清志士某君的“征婚广告”却要求配偶“通晓中西学术门径”,这就显得有些超前了。当时新式学堂的女学生接受的基本上仍是传统教育,只不过是受教育的地点从家庭闺阁搬进了学堂,即便是教会女学堂的女生也只是粗通外文、算术。能合“通晓中西学术门径”要求者,举国也仅有诸如陈撷芬、林宗素、秋瑾等极少数的留洋女学生而已,故这则“征婚广告”曾遭到林宗素的痛批。④

但值得注意的是,对配偶“学识”要求的提出,实际上反映的是对近代婚恋观念的一种认可,而且还逐渐成为此后知识男女择偶标准中不可忽视的条件之一。这可以说是“五四”新文化运动时期青年知识分子十分注重以志同道合的“爱情”作为择偶标准的先声。

至1909年,《民呼日报》刊载一篇题为《男女之相望》的文章,报称转译自法国某杂志。该文将男女各自心目中最佳配偶的标准整理成各十二条:

男子之望女子者:一、须姿容绝美,而年又甚轻,色相并茂,娇嫩可怜者。二、须受高等教育,通妇人所必要之技巧者。三、须通达事理,能与男子相和者。四、须有相当之资产者。五、须耐辛苦,热心于自己之职分者。六、须不惮烦冗,且身心无系累者。七、须身体强健者。八、须与男子深表同情,老于世故,巧于交际者。九、须明治家之道,于经济一事,注意周到者。十、须言语及动作,富于高尚之美术心者。十一、须有优良之气质,其中虽凛乎不可犯,而自不失其活泼之景象者。十二、须对于其夫有互相扶助之能力者。

女子之望男子者:一、须眉目清秀,有风采,有品位,而体格十分完全者。二、须无疾病,永不外宿,无出早归迟之恶习者。三、须勇气充足,才智活泼者。四、须意志巩固,而有胆力者。五、须脑筋清晰,富于判断力者。六、须不耽逸乐者。七、须有职业而艺术敏捷者。八、须不专事职业不顾家庭者。九、须爱情深厚,以亲诚待人者。十、须不染时习,取龊龌之金钱者。十一、须有财产而不苦于生计者。十二、须身心无系累,终日不牵挂他物者。[3]

这一“舶来”的择偶标准是笔者所见刊于中国报刊杂志中最早的、也较系统的“择偶标准”。虽然译者未就此发表评论,仅说明“译之以供世研究男女者考镜,并为酒后茶余之谈柄云”。[4] 但此文对当时处处师法西方的中国知识分子来说,仍然会产生影响。因为,一则《民呼日报》所办时间虽较短暂,但却在社会上的影响不小。[5] 二则,此前知识青年男女已对婚姻话题很是关注,不论是传统社会,还是近代社会,在男子心目中的妻子标准,与在女子心目中的丈夫标准,都对相貌、年龄、学识、体格、感情、能力等都会有一些具体的要求。此后知识男女多以类似的书写方式表达自己的择偶倾向,实能看出受这篇译文影响的痕迹。

三、婚恋问卷

至“五四”新文化运动时期,妇女解放的思想开始冲破上层社会的狭小圈子,逐渐向社会普通民众生活层面渗透,1919年间发生的两个因婚恋不自由而导致的悲剧,加快了这一过程。其一为“赵五贞事件”。湖南长沙女子赵五贞因不满父母强行将其许配他人作继室而自刎于花轿中。[6] 其二为“李超事件”。李超是北京女子高等师范学校的学生,因父母早亡,家事之权尽掌于其过继兄长之手。李超外出求学不仅遭其哥嫂百般刁难和阻扰,还多次被逼回家婚嫁,致使她郁郁而终,客死北京。[7] 这两起事件经媒体披露后引起很大的轰动。当时身在长沙的毛泽东曾连续写过十余篇文章讨论赵五贞的死与社会的关系,表达了对赵五贞之死的激愤之情。而李超作为北京女高师的学生,受到社会更多的关注。李超死后有千余人参加其追悼会,蔡元培为其遗像横额手书“不可夺志”四字,胡适为其写传以示纪念。赵、李的个人悲剧由此演变为公共事件,社会舆论痛斥旧家庭、旧婚姻是埋葬青年生活的坟墓。而随着“五四”新文化“社会革命”的进展,报刊杂志竞相刊载各式各样的婚恋理论、婚恋事件,经自由恋爱而结成婚姻家庭的观念开始成为新知识青年的理想诉求。

然而,当时社会新旧观念的杂糅又使婚恋问题变得相当复杂,理想与现实舆论之间还有很大的差距。1921年,东南大学的陈鹤琴教授以社会学问卷调查的形式,制作婚姻调查表格,调查青年学生对新式婚恋观念的接受程度、落实情况及其择偶标准等。最后是根据对男性学生的调查,以《学生婚姻问题之研究》为名发表在当年的《东方杂志》上。[8] 据称此次调查共发了1500多份问卷,但仅收回631份答卷,调查的主要对象是江浙一带的高等学校和中学的学生。

调查者根据被调查对象已婚、已订婚和未婚三种情况分别设置问题。根据调查结果,631份答卷中有未订婚者266人。这里仅就未订婚者这一群体的调查结果作简要的分析,以此了解未婚青年学生婚恋观的大致情况。

首先,在这一群体中,回答希望自己能掌握婚姻自主权的有171人,占被调查人数的62.3%。就调查人数来说,回答问卷的266人是一个较小的数字,但涵括了高等院校的大学生、师范生和中学生,应该说具有一定的代表意义。62.3%的青年学生希望能掌握婚姻自主权反映了对新婚恋观的接受和向往。

其次,在“能够自主决定婚姻”的假设前提下,问卷设问:“你想得一个什么样的女子为妻?”并从品貌、年龄、学问、家势、性情、才识、身体等方面人手设置选项。[9] 回答的结果在品貌上,有95人和83人希望将来的妻子面貌中姿或端正即可,另有24人则不论品貌,其余则不置可否。这反映多数人对配偶的相貌要求并不苛刻,与上述译自法国某杂志《男女之相望》的择偶标准有所不同,实际上也符合中国人传统的择偶审美要求。

在年龄问题上,有127人要求配偶的年龄与之相等,其他均要求小于自己。陈鹤琴教授分析认为,中国传统“女大男小”的婚姻,既违背生理又违背心理,令相当部分的青年学生厌恶。同时,此一时期西方医学理论的传播和影响也促使他们作出这样的选择。

在学识问题上,如前述“南清志士”已有提及,但社会对此并不以为然,而“五四”新文化运动之后知识男女对“学识”的要求开始具有普遍的意义。问卷调查中有131人要求女子有中学以上的学识,另有75人要求普通学识,而不是过去的“须识字”即可。在大部分的青年学生看来,女子受教育的程度与家庭改造的“社会革命”有密切的关系,这从关于已婚者的问卷中还可以得到佐证,那些对妻子不满意的多半是因为对方缺乏知识(学识),认为“提倡女子教育直接为改良家庭生活之要素。”[10] 这种情况反映了“女子无才便是德”的传统观念在新婚恋观中已在相当程度上被青年学生所否定。

在“家势”问题上,我们知道,“门当户对”在传统婚姻中所占比重很大,是长期以来人们基本遵循的择偶标准之一,但在此次调查中遭到青年学生的否定,其中有113人主张择偶不论家势,一些人希望对方的家庭背景为教育界、学界,而不是可以向他人炫耀的政界或商界,这实际上从一个侧面反映了当时社会对知识和教育的尊重和肯定。

在配偶的性情问题上,绝大多数人,即223人要求女子性情温和,甚至一些人还希望女子要具有忍耐、谦卑、诚厚的传统“美德”,仅有10人希望得到活泼的妻子。这真是一个极有趣的调查结果!因为,性情温和可以说是中国女性经千年驯化而得的传统特质,而清末民初以来,尤其是“五四”新文化运动倡导妇女解放所赋予女性的勇敢、开朗、活泼在这里并不受到青年男性的欢迎。这种情况也说明了在择偶观念上理想与现实的两难。

在才识问题上,调查结果中希望女子“能治家”所占的比例最大,这进一步说明传统社会“男主外女主内”的观念意识在新式婚恋观中仍一脉相承,只不过是多了些诸如“能教育子女、善交际、能音乐、绘画”等新的因素而已。

最后,在身体上都要求女子身体强健,这当然不仅是家庭的幸福问题,而且也是延续维新废缠足运动以来,妇女的强健与否承载着国民的强壮与否的时代话题。

令人奇怪的是,在其时婚姻自主、恋爱自由呼吁高涨之际,男学生们在回答择偶问题时,“爱情”却很少被提及,仅有10人在“其他栏”中谈及婚姻要有爱情为基础。这一方面可能是问卷中没有设置这一问题,被调查者无以针对性地加以回答。另一方面也可能是当时青年学生这方面的意识还不强,因为毕竟现实的婚姻要以爱情为基础至今仍然是一个永恒的话题。

对于这样一份单一性别的婚姻问卷调查报告,没有相应的青年女性的声音回应,不免有些可惜。但我们仍然从中可以略窥新知识青年的择偶倾向和对传统婚姻价值观念的取舍。

值得一提的是,所有调查问卷中已结婚和已订婚者为365人,调查结果显示他们中绝大多数是由家长代定的婚姻⑤,由此可见传统婚姻家庭观的实际影响。这些青年男生抑或也有新的思想,在“恋爱神圣”、“婚姻自由”的宣称上也表现出某种激进与新潮,但在现实中,他们还是接受了传统包办的婚姻。这反映的大概也就是那个时代常有的一种思想与行动的错位吧!

四、配偶征文

1923年《妇女杂志》第九卷第八、九号上连续登载有关择偶观念的“特别征文”。据统计,《妇女杂志》的这次“特别征文”共征集到156篇稿件。该刊编辑瑟庐曾对当时收到的这156篇稿件进行分类,并在分析男女投稿者的受教育程度、年龄、婚否、身份地位等之后,分别将其择偶条件所占百分比制成表格,大致包括年龄、相貌、体格、爱情、学识、性情、才识(能力)、行为、人格、职业、家势等十几项内容,[11]绝大多数人均表示要更加注重对方的个人素质,其中强调最多的是学识、性情、体格和能力,并在婚姻上将爱情摆到了第一位,成为婚姻的前提,而其他的一切条件均以爱情为基础,较全面地反映了当时青年知识男女的择偶倾向和取舍。

例如,在“夫妻间要有爱情”问题上,诸如“我对于我的理想的配偶,第一步的手续,是由彼此自由恋爱而来”、“我们之间要有至真至纯的爱情”之类的表述在征文中随处可见。一位征文作者还引用了当年引起轰动的张竞生⑥的话,来证明自己的观点,他认为,凡是讲求真正完全爱情的人,都要时时刻刻改善提高彼此相爱的条件,因此自己对配偶的学识、能力、性情之要求实为最低的限度,“我很希望我们彼此相爱的条件,天天的进化、天天的改善……夫妇每日互换彼此爱的新条件”。[12] 可以说,追求这种婚前恋爱、婚后以爱情维系夫妻关系的理想婚姻家庭是当时青年男女的共同理想,体现了其时婚恋观的进步。但征文中反映的另一倾向也值得注意,即有人过分强调“爱情至上主义”,主张“要绝对的了解恋爱的真义,可自然的结合,也可自然的分散,聚散全以爱情的有无为标准,不以客气作痛苦的护符”。[13] 这种观点可能是受到《妇女杂志》上曾刊载的介绍爱伦凯“爱情中心主义”相关文章的影响。但就中国当时的社会状况来说,以“爱情至上”为理想,反对没有爱情的婚姻固然是一种进步,但也有人在激情过后反酿成新的悲剧,甚至还有人以“爱情至上”为幌子,置社会、婚姻、家庭的基本责任于不顾,这样反而给反对者以口实。

大致而言,为反抗传统包办婚姻而离家出走,是“五四”以来现代知识女性普遍采用的反抗方式。她们拼命挣脱封建家庭的锁链而获得自由,但面对外面陌生的世界,又期待寻求庇护、逃离孤独。从征文中女性的爱情诉求可以看出,近代以来女性“由于性别角色变化的直接影响,她的爱情观中隐含着追求人格平等的因素;但在平等的两性关系中,她却依然执著于寻找庇护”。[14] 因此必须承认在近代社会环境下,若婚姻爱情失败,女性确实要遭受更多的伤害,这也就是与男性要求变动的爱情,而女性则渴望永恒的爱情的原因。

在“体格强健”问题上,约有半数的人明确表示将来的配偶要健康无病,其他人虽未明确说出,但也有这样的倾向,“有强健的身躯,才能担任重大的责任……而且将来的‘小国民’和母体有极大的关系,多愁多病的母体是亡国的病症、是灭种的现象”。[15] 应该指出的是,以婚恋双方的体质强健来达到“强国保种为终极目的”,是近代知识分子的一种理想追求。但由于同时受到女权运动的影响,知识女性却可能并不完全认同这种将她们工具化(生育健康的下一代)的表述。她们多从男女平权的角度,看待妇女体育和健康的问题,主张借体育改善女性体质,以达到男女平等的目的。在她们看来,女性自身追求健康并不是仅仅为做“国民之母”,更是为了造就身心健全的女子,来达成她们救国的心愿。[16] 当然,女性对男性体质的要求大致也是健康、强壮之类,但少了男性当时所普遍强调的民族主义思想的色彩,而更侧重于家庭生活的质量。“人的身体是极重要的,一生的事业、思想、志向,全仗着这身体的健康才能实行。”[17] 男性爱好各种球类游戏或有拿手的比赛运动等,虽纯为增添家庭生活的情趣,[18]也都是女性所向往的择偶要求。

在“学识”问题上,征文显示,男性很强调配偶的教育背景,大多数要求配偶具有中学程度或为师范学校毕业生,其中“中等学校毕业的、具备普通知识”是征文中最常见的表述,也有希望配偶“要在师范毕业的,因为我现在是师范毕业生,对偶如亦然,将来同升学于高等教育,可以互相切磋的;或同服务于初等教育,可以互相研究”。[19] 当已娶无知识的妻子而又无法离弃时,许多人也表示:“为了自己的幸福起见,不得不把她重新改造,改造的利器便是教育……而对她改造的最低限度要求就是‘要她具有国民应有的普通常识’。”[20] 《妇女杂志》九卷八号上曾发表某一小学教员题为《我们在暑假中的最大任务——教导妻子》的文章,讨论改造传统女性的必要和实行步骤,其目标是将旧式的妻子培养成具备“读、写、算”能力的新女性。[21] 男性的这一愿望虽好,但却是通过传统“夫对妻”的权威方式来行使对旧式妻子的改造,实质上是以男女“平等”为目标却采取了男女不平等的方式,而这种情况在择偶婚恋观念上可以说俯拾即是。

有意思的是,女性对男性的学识要求期望值较高,她们很满足于“他(的)已经在最高的学校卒业了,他的学问是很好的,而国文英文常识更是他的特长,并且他还能作明了的日语”。[22] 但也有女性对男性的学识要求与自己基本相当即可:“如果他的学问比我高,他就会居大骄傲,我更要做他的奴隶、做他的学生,哪有研究的余地?如果个个人都是夫比妻的学问高,则我们女子终是在人之下,哪有平等之可能?”[23] 与男性相比,这种情况反映了至今仍存的女性择偶观念“朝上”,而男性择偶观念“朝下”的惯有趋势。

在“性情”问题上,无论男女大多希望配偶有温和的性情,但在同一命题下,男性强调的“温和”是女性的“顺服”和“顺从”;而女性则要求男性在待己、待人温和的同时又具有刚强的意志。这正如有社会性别学者所分析的那样:“当女性性别角色发生变化的时候,无论男人还是女人自己,对性别人格的感受并没有发生也不可能发生相应、相等的变化、在两性深层心理组织中,仍然固守着沿袭千年的情感生活的需求。在男子一方,即便最开明的,也依然怀揣着对贤妻良母的眷恋,高度赞美顺从忘我的女性气质;而在女子一方哪怕是拿了最高学位的知识女性,在情感上仍是执著地寻找持强扶弱的男子汉。”[24]

在“能力的要求”问题上,征文显示男性对于配偶的要求似具有两面性,即口头上他们极力反对传统的“贤妻良母主义”,并希望女性自己也能打破贤妻良母的观念,但实际上对配偶的能力要求却往往希望配偶“要曾在保姆学校毕业的,预备将来任家庭教育的感化力,次代国民的好母亲;要学过心理学的,将来能够实施到家庭方面,尤其以儿童心理学为重要”。[25] 还有人强调:“我不想她有特殊之才能,我所希望与她的,只要有治理家政,教育儿女和在不得已时有一技之长,足能自己谋生活的本领。”[26]可以看出,传统贤妻良母、相夫教子的意识观念仍然根深蒂固,只是与传统社会有所不同的是,在男性的择偶观念中新时代的女性不仅要全揽家政、相夫教子,还要女性自己有谋生的技能。而女性对于男性能力的要求则主要为工作能力强,办事干练,能支撑家庭生活的重担等。知识男女这种择偶观念的差别实际上也反映了两性在社会和家庭地位上的差别。

婚恋自由是近代以来知识分子十分关注的话题,一旦有机会可以自我选择,他们便以自己标准寻求和主张理想的对象。有些人甚至宣称如果找不到理想的对象而宁可独身。[27] 可以说,《妇女杂志》的这次配偶特别征文在相当程度上反映了这一时期知识分子的择偶倾向和取舍。

五、“理想的爱人”

在《妇女杂志》刊载配偶特别征文十年后,《女子月刊》第三期上又有类似的征文出现。与《妇女杂志》不同的是,此次征文主要针对女性读者,题为“理想的爱人”,其文首开宗明义即曰:“多少伪君子装着一副诚实的面孔,利用他的地位和金钱,向着年纪幼、经验少的女子进攻,等到肉欲满足后,便掉头不顾、弃之如遗。像这样的爱人还是不要如没有更好些。读者们!青春的少女们!请你们先拿定一个标准来选择爱人,不要随意的接受伪君子的爱。你们的理想最好能写出来,大家互相参考。女子月刊是你自己的园地,可尽情地把真情披露出来。我们若能得到一个共同的标准,是如何地快乐呢!男性的读者们!你们若愿意的话,也不妨把你们理想中的爱人描写出来,你们的意见,我们亦很愿意领教呢!”[28]

这一开首语似乎说明了近代新婚恋观、择偶观在发展过程中崎岖和坎坷,因为,正如上文已述及的,在“爱情至上主义”问题上,有些伪君子以爱情为幌子在玩弄女性的同时,又以爱情为借口,“等到肉欲满足后,便掉头不顾、弃之如遗”。在这种情况下,《女子月刊》征文“理想的爱人”,便是力图对这一丑恶现象的纠偏,但从中也同样反映了近代知识分子的择偶倾向与取舍。

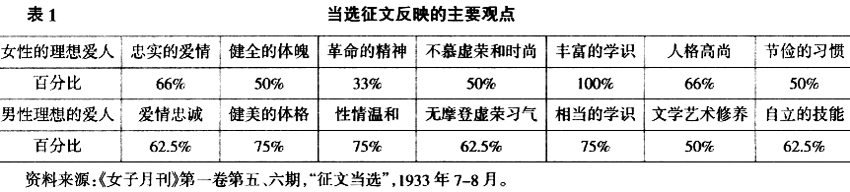

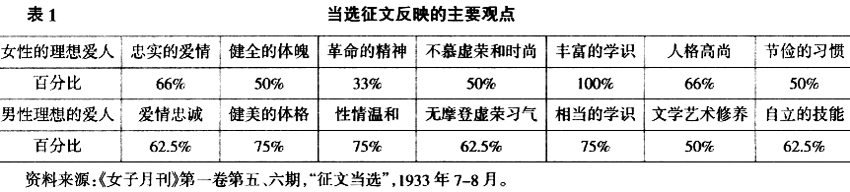

根据“理想的爱人”的征文要求和投稿情况,《女子月刊》第五、六两期在“征文当选”栏目中共刊出17篇文章,其中直接以“理想的爱人”为题的有14篇,男女投稿者比例为8∶6。与十年前《妇女杂志》“配偶征文”156篇的规模相差甚远,而且原本主要针对女性征文,却仍然是男性投稿者占多数,其普遍意义受到一些限制。这里根据当选征文反映的主要观点制成下列简单的表格,以求我们对其时知识分子的择偶倾向和取舍有大致的了解(详见表1)。

由表1可见,其时男女双方对于配偶的学识、体格、爱情、性情等要求与十年前大体相同,男性对女性看重的是学识、体健和性情温和,这种要求仍然是承继传统的“贤内助”话语:“失意时她能以柔情安慰我,言语鼓励我,有错误,能谅解,肯规劝。”[29]而女性看重男性的是学识、人品和爱情,反映了女性对“伪君子”的警惕和抵触。但在爱情问题上,上文述及五四时期女子强调对爱情的忠贞、男子强调因爱情有无而产生变动,到此时基本认同为男女对爱情都要忠贞专一,这大概是男女双方对“爱情至上主义”的一种反思吧!

值得注意的是,此次征文有一新的特点是强调“革命的精神”。关于“革命的精神”,征文作者中有一位女性这样写道:“在资本主义与帝国主义快奔到他们底没落,在宗法、封建底残余的传统思想怒喷着跳跃的毒焰的现在,时代告诉我们,这时代是空前震荡的暴风雨时代;社会制度告诉我们,这社会制度是空前混乱的腐臭社会制度……我们濒危待毙的民族,尤其在多重压榨下的我们妇女大众,不能畏怯、不能怀疑……我们只能呐喊、只能喋血,我们只能在民族自觉的鲜明旗帜下,步向革命的路,我们只能在妇女解放的英勇战线前,振奋具有革命的精神的同情并热心补助我们的男性同志,斩开旧礼教底镣铐!冲破旧社会底堤防!”[30] 话语表述中充满了无比豪迈的革命激情,反映了“革命与否”曾一时成为新知识男女的一大标签,成为一种高尚精神的代名词。这或许能让我们更好地理解那个时代有志青年救国救民的理想和情怀。

六、简短的结语

清末民初,尤其是“五四”新文化运动以来,近代知识分子择偶倾向和取舍的发展与变化,既是对传统家族礼教、传统家庭婚姻伦理的抵制和反抗,也是对近代新婚恋观的传播和接受。在这一过程中,知识男性有选择地摒弃传统观念,渴盼与一位学识相当、身体健康,且具有一定新思想的女性,结为具备知己和爱情的婚姻关系,但同时又要求女性要继续做好贤妻良母,承担相夫教子的传统职责,也就是说,在男性的眼中,同时具备新知识和旧道德的女性最受欢迎。而女性在新时代的影响下,逐步挣脱“传统”和“家庭”的羁绊争取婚恋的自由权,尤其是对浪漫爱情的向往,甚至表现得比男性还要积极和热烈。但社会对独立女性的接受程度有限,而实际上她们在潜意识中也希望寻求男性的庇护。因此,尽管“男女平等”、“婚恋自由”、“婚姻自主”的口号鼓舞人心,但在当时的社会历史背景下,知识男女在择偶婚恋观上因彼此对传统的妥协而形成的这种双重矛盾和奇特默契,不仅耐人寻味,而且说明真正意义上的男女平等、婚恋自由、婚姻自主还有相当长的路要走。

注释:

①《妇女杂志》曾刊发“离婚问题专号”,探讨离婚问题;之前的《新青年》第4卷第6号则有“易卜生号”,热议“娜拉的出走”现象。

②《求偶》,《大公报》1902年6月26日,广告栏;至于重刊于同年7与27日《中外日报》,标题为《世界最文明之求婚广告》的史实,非笔者亲见,转自夏晓虹《晚清女性与近代中国》,北京:北京大学出版社,2004年,第62页。

③罗苏文:《女性与近代中国社会》的第二章《西潮惊岸:福音与礼物》讲针对女性的传教和教会女学校的初设及渐受欢迎的情况,上海:上海人民出版社,1996年,第55-83页。

④林宗素为著名报人林白水之妹,曾留学日本,参加革命,宣扬两性平等的女权思想。斥责“南清志士”的征婚广告“视文明女人若奴隶然,谓吾一呼彼当即至矣……此以待上海之雉妓可耳,若以之待中国女人,则吾恐世苟足以合南清之格者又将不愿为南清妻矣”。见林宗素:《致汪康年书》,转引自刘志琴、闵杰主编:《近代中国社会文化变迁录》第二卷,杭州:浙江人民出版社,1998年,第241页。

⑤已结婚者中有178人为家长代定的婚姻,已订婚者中有158人是家长代定的婚姻。见《东方杂志》1921年第18卷第4期,第105页;第五期,第104页。

⑥张竞生(1888-1970)曾以其节育观念、爱情定则、性开放等一度成为文化界的风云人物,著有《性史》、《美的人生观》与《美的社会组织法》等书,对近代青年的恋爱观念、新性道德产生过一定的影响。

参考文献:

[1]金天翮著,陈雁编校:《女界钟》,上海:上海古籍出版社,2003年,第80页;另有《自由结婚歌》刊于《女子世界》第11期(1905年2月),见夏晓虹编选:《〈女子世界〉文选》,贵阳:贵州教育出版社,2003年,第330页。

[2]高平叔:《蔡元培年谱长编》第一卷,北京:人民教育出版社,1996年,第226页。

[3][4]痣公:《男女之相望》,《民呼日报》1909年6月18日,转引自李又宁、张玉法主编:《近代中国女权运动史料1842-1911》上册,台北:龙文出版社股份有限公司,1995年,第258、257页。

[5]方汉奇:《中国近代报刊史》下册,太原:山西人民出版社,1981年,第482页。

[6]陈启民:《赵五贞女士自刎纪实》,原载《女界钟》特刊第1号,1919年11月21日,署名:启民,转引自《五四时期妇女问题文选》,北京:生活·读书·新知三联书店,1981年,第205-208页。

[7]胡适:《李超传》,原载《新潮》第2卷第2号,1919年12月1日,转引自《五四时期妇女问题文选》,第209-218页。

[8]陈鹤琴:《学生婚姻问题之研究》,《东方杂志》1921年第十八卷第四、五、六期连载。

[9][10]陈鹤琴:《学生婚姻问题之研究》,《东方杂志》1921年第十八卷第六期,第110、112页。

[11]瑟庐:《现在青年男女配偶选择的倾向》,《妇女杂志》九卷十一号,第43-54页

[12][20]杨尚松:《我之理想的配偶·四》,《妇女杂志》九卷十一号,第62页。

[13]舟君:《我之理想的配偶·六》,《妇女杂志》九卷十一号,第65页。

[14][24]李小江:《性沟》,北京:生活·读书·新知三联书店,1989年,第42页。

[15]谭祥烈:《我之理想的配偶·三》,《妇女杂志》九卷十一号,第59页。

[16]游鉴明:《近代中国女子体育观初探》,《新史学》第七卷第四期,台北,1996年12月,第136页。

[17]W.T.女士:《我之理想的配偶·二十一》,《妇女杂志》九卷十一号,第95页。

[18][22]秋心:《我之理想的配偶·十六》,《妇女杂志》九卷十一号,第85页。

[19][25]余竹籁:《我之理想的配偶·四十二》,《妇女杂志》九卷十一号,第120页。

[21]L.F.:《我们暑假的最大任务——教导妻子》,《妇女杂志》九卷八号,第45-50页。

[23]林珍:《我之理想的配偶·三十》,《妇女杂志》九卷十一号,第105页。

[26]赵公遂:《我之理想的配偶·四十三》,《妇女杂志》九卷十一号,第121-122页。

[27]禤参化:《我之理想的配偶·三十四》,《妇女杂志》九卷十一号,第108-110页。

[28]《女子月刊》第一卷第三期,第134页,1933年5月。

[29]冯廉先:《理想的爱人》,《女子月刊》第一卷第五期,第132页。

[30]沙韵月:《理想的爱人》,《妇女杂志》九卷十一号,第117页。

责任编辑:田粉红

(责任编辑:admin) |