|

内容提要:咸丰初年,太平军北上进入湖南、湖北,当地民众出现了两种截然不同的政治抉择:或是站在“异端”的反叛者一边,积极响应并投身到起义的洪流中去,成为太平军阵营中的“新兄弟”;或是站在“正统”的官府一边,加入团练或湘军,成为维护旧有秩序的“中流砥柱”。本文通过爬梳清军俘虏的两湖地区太平军士兵的口供材料,以及其他相关地方文献,详细揭示了两湖民众“从贼”与“反贼”背后的动机、加入的方式、对战争进程的影响等等。研究表明,太平军和团练、湘军之间的斗争,可以认为是带有西方宗教色彩的意识形态与传统儒家思想之间的文化冲突。但就两湖地方社会言之,则更多的掺杂有不同阶层群体之间的对立和利益冲突。而在双方争夺乡村资源的过程中,固有的社会关系网络是构成集体行动和社会动员的重要纽带。

关 键 词:社会动员 关系网络 两湖地区 太平天国

作者简介:杨国安,男,1971年生,湖北武汉人,历史学博士,武汉大学历史学院副教授。

一、问题的提出

曾经亲历太平天国运动的英国人呤唎在其回忆录中写道:

太平军来自湖南的很多,中国人说湖南人是中国最好看的。我完全相信这话,因为我曾打听我所碰到的超出一般相貌的太平军是哪里的人,每次我都发现相貌最好的全是湖南人或者是江西山地来的人。湖南位居中国中心,向来以产生最好的兵士驰名,尤其是湘勇,久已为人所称赞。①

在上述记载中,给英国人呤唎留下深刻的印象的事情有二:一是太平军中来自湖南的人数众多;二是出自湖南的湘勇非常优秀。历史的机缘巧合在于,拥有大量湖南人的太平军队伍,最后被同样来自湖南的湘军所镇压的。这就带来一系列饶有兴趣的问题:何以湖南民众,既有大量投身太平军者,又有参加镇压太平军的湘军者?是什么导致两湖绅民选择加入一伙路过其村庄的起义队伍?“从贼”与“反贼”是一种理性的选择还是一时冲动?他们是为形势所迫还是利益驱使?他们又是通过何种方式加入到各自阵营中去的?两湖民众不同集体行动背后的运作逻辑是什么?

回顾历史,历代农民起义,特别是改朝换代之际,纷繁的战乱一方面给广大民众和基层士绅带来颠沛流离的苦难生活,另一方面也提供了在王朝控制力大为削弱的情形下自由表达意愿的机会,从而做出拥护谁或反对谁的政治抉择。这种行为选择既与阶级、阶层的社会、经济地位有关,同时也与各自的意识形态和个人境遇有关。比如日本学者山根幸夫就指出,在明清鼎革之际,许多下层士绅为了升官发迹以及对上层士绅不满而纷纷投向农民起义军②。而美国学者戴福士通过对豫东北以郑廉为代表的知识群体的考察,发现在明清变革之际,这群知识分子甚至出现了前后不同的政治抉择:由之前的支持明朝、反对李自成,到后来同情农民起义军;由抗拒清军入主中原,到后来服务于清朝政府。而无论是反对还是同情起义军,支持还是对抗朝廷,中国历史上丰富的先例、典故等都成为这些知识群体在不同时期各种看似前后矛盾的选择提供了某种精神上的慰藉和支持。③

对于中国传统社会最后一次大规模的农民起义——太平天国运动的研究,学界可谓著述如林,但多集中于太平天国自身方面,缺乏从区域社会史的视野,对太平天国运动波及地区的基层权力结构、关系网络等相关问题深入细致的考察。这方面,美国学者孔飞力的相关著作无疑值得我们学习和借鉴。④循此理路,本文试图以咸丰初年太平军北上进入两湖之际为中心,通过变乱格局下地方民众不同反应的历史考察,揭示出普通民众和底层士绅,在动乱之中的人生际遇和道路选择,并进而探究彼此对垒的两个阵营,各自采取的社会动员措施、组织原则与关系网络等。

二、“裹挟”与“蚁附”:两湖民众对于太平军的反应

据清人汪堃《盾鼻随闻录》载:“洪逆……以广西随来者为旧兄弟,湖南投入者为新兄弟”⑤。清人张德坚所著《贼情汇纂》,站在统治者的立场,则将来自广西金田一带的起义者称为“老贼”,而将进入两湖及以后附从的民众称为“新贼”。由此,所谓“新”“老”之间,大略可以体现出参加太平军时间先后之别。⑥

1.“新兄弟”:两湖民众参加太平军之情形张德坚在《贼情汇纂》中曾写道:

两湖人民耕田凿井,鼓腹而歌,正乐熙皞之世。初不料贼众掩至,其不与闻逆谋,与知贼事也明矣。逆氛所至,攻城陷邑,焚掠一空,胁民从行,如虎驱羊,谁敢不从?自道州、江永而下长沙、武昌,沿江数千里,人民妇孺之从贼者诚属流离苦困中苟延残喘而已。⑦

在张德坚的眼中,两湖民众大部分应该是迫于太平军的强行“掳掠”而被“裹挟”加入的。当然他也承认,不少“新贼”也是甘心“从贼”的,其中尤以“无赖之徒”为最:

贼皆胁从是已。然亦有讨呲无赖之徒,或迫于赌债、或避官司勾捕、或在乡党作大悖理事不可见人,遂皆以贼为逋逃薮。又有丧心贪利愚民,欲借贼势掳掠自肥,他如江洋大盗、凶恶狱囚,贼每陷城池,多来投营,即或亦由暂胁,方以类聚,日久濡染,未有不真心愿从者。⑧

可以想见,在“天崩地裂”的混乱时期,两湖民众因为各自不同的家境、不同的境遇、不同的追求,自然会被动、或主动做出各种不同的反应和抉择。无论是被“裹挟”还是“蚁附”,两湖下层普通民众参加太平军人数较多,特别是起义初期太平军由广西出发挺进两湖之际,可谓是一呼百应。张德坚对此亦记载云:

贼初入湖南,先据道州,则以所掳道州人为新贼之首。缘洪逆据其地两月,整顿军容,补益卒伍,故尽掳州人并妇孺而行,除即时逃回不计外,尚余男妇三万余人。由江永而至郴桂,更得挖煤矿徒刘代伟之党,已倍前数。沿途裹挟而至长沙,竟得十余万之众。攻围三月,粮尽势蹙,日有逃亡,几丧十之二三,官军围剿暨来攻被歼者亦三万人。于是仅余新贼三万余人。西窜宁益一带,未几出湘岳,复得前数,尽掳商民船只近十五万人矣。迨陷武汉,裹挟男妇老幼水陆东下,合前数五十万有奇。⑨

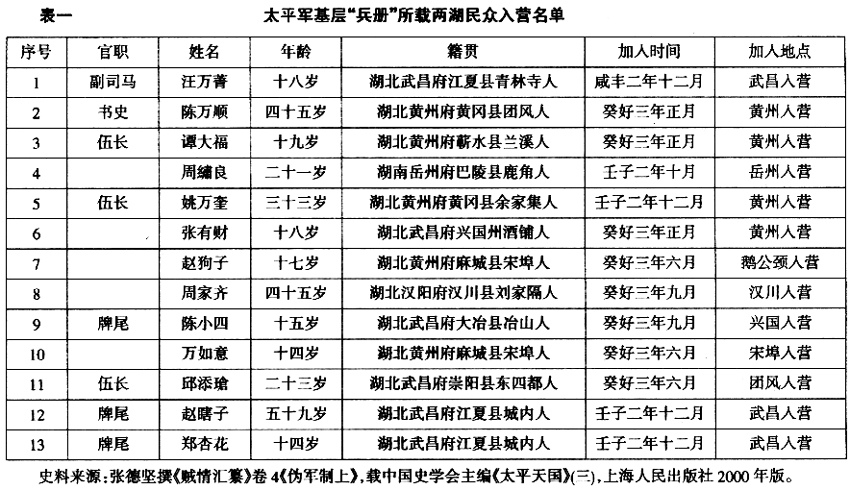

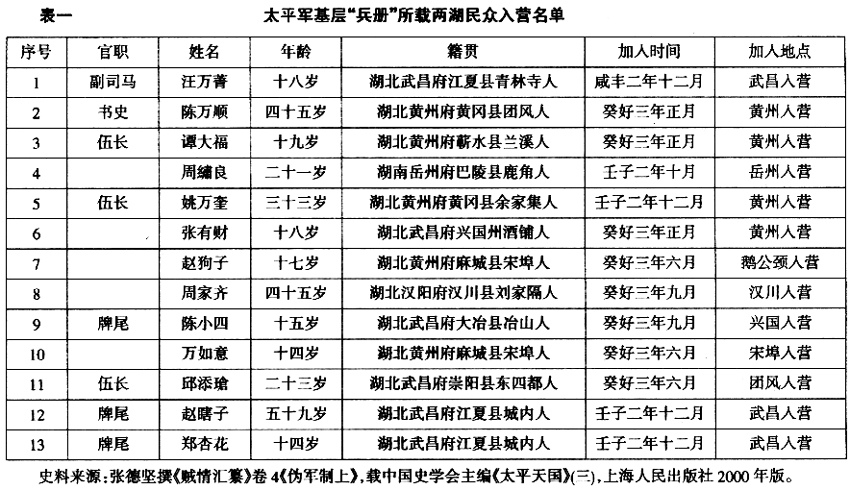

从1852年6月太平军进入湖南,到1853年2月离开湖北顺江而下,在不到一年的时间里,其兵力由之前的不足2万猛增到50万,也就是说两湖民众共计有47万余人加入了太平军,其规模之巨令人惊叹。恰如在太平军攻入武昌之际,时人写诗云“无端市井乱纷纷,招子腰牌次第分;二十五人同拜上,各归司马各投军”⑩。兹仅以清军缴获的一份太平军的“兵册”(表一)为例,窥见两湖民众加入情形。

编制为25人的太平军基层兵制单元的兵册,其中两湖民众为13人,占据一半以上。其参加时间多为癸好三年(按:即清咸丰三年,1853)。在基层军官中,除正司马是来自广西桂平县的“老贼”之外,两湖民众拥有官职者有:副司马1人,书史1人,5个伍长占据有3人,充任太平军官职比例也较高。这一点也可以由以下史料得以印证,咸丰六年四月二十一日,胡林翼札兴国州委员宋斯年曰:“该州约有二十万户,充贼官者十有五人,纳于贼者不知若干。”(11)

以下兵册名单可从一个侧面反映两湖民众加入太平军者众多,但笔者此文更关注的是如此众多的民众是如何加入太平军的。换言之,具体是哪些人参加了太平军,他们是以何种方式加入太平军的。

2.什么人参加了太平军

晚清文人汪士铎在其笔记中写道:“过岭,则首召道州、桂阳、郴州之奸民。至长沙,则湘东之奸民皆从之。至武昌,则湖北之奸民皆从之”(12)。沿着太平军进军两湖的路线,我们发现分别有如下群体大量加入到太平军队伍中去:

(1)湘南挖煤、采矿工人等业缘性群体的大量加入,组建了太平军队伍中攻城拔寨、屡建奇功的“工程兵”部队——“土营”。

湘南多为山区丘陵,稻作经济远不及湘中、湘北地区,但本地富含有铁、铅、煤等矿业资源,故其矿冶业为湖南之最,尤以郴州、桂阳、宜章、永兴等州县为中心,吸纳了大量的投资者和手工业工人。据道光《辰溪县志》记载:“计阖县挖矿营生之人,动以千数”,相关配套的人数,比如矿贩、煽铸铁的雇工、挑运脚夫、烧炭的炭户、装炭的船户以及捡炉炭矿渣的贫民,每年共计“不下万余人”(13)

在安土重迁的农耕社会里,从事一线挖煤、开矿者大抵皆为破产农民或无业游民,以致在临武、蓝山、嘉禾、桂阳、新田和衡阳一带形成了“砂夫”和“砂贼”这一特殊群体,由明到清,郴州一带“矿冶招祸,砂夫酿乱,历历可数”(14)。他们属于依附于矿业的无产者,靠出卖劳力为生,四处流亡,没有稳定的生活来源。这种生存状态使得他们养成强烈的反叛精神、冒险精神和暴徒意识。所以在太平天国转战郴、桂一带时,众多的挖煤开矿工人参加进来,使得太平军队伍迅速扩张到一倍以上。其实上帝会初期的会众最初主体也多为桂平县山区的烧炭工。

史料记载,太平军攻入道州后,即“招集揠煤夫一千余人,每人月给银十两,使掘地道攻城”(15)。嗣后“专以挖地道为得计,于道州、郴、桂等处尽掳挖煤山人数千,另立土营。土营之众,贼中呼为开垄兄弟,贼目优视之,专充穴地之役,鲜使打仗”(16)。“土营”在以后的攻城拔寨的攻坚战中,屡建功勋。当时清方记载云:“贼到处俱用湖南煤夫挖掘地道,恃为长技,无坚不破”。(17)

(2)两湖“天地会”以及其他“股匪”、“会匪”等秘密会社的“团伙式”加入,使得太平军队伍迅速扩张。

天地会肇始于清康熙时南方各地旨在“反清复明”而成立的秘密会社组织,道光年间,已经遍及两广、湖南、江西等地。太平天国在金田起义之初,在两广地区就一度和天地会联合。在太平军进入湖南之后,更是得到当地天地会的支持,除了在各地充当向导,暗中打听清军消息之外,更有大量的天地会会众成群结队地加入到太平军队伍中去,使得太平军实力得到补充,并且人数急剧扩大,构成太平天国军事力量发展史上具有决定性的大事。

曾国藩在奏折中云:“湖南会匪之多,人所共知。去年(按:咸丰二年)粤逆入楚,凡入天弟会者,大半附之而去”。(18)江忠源亦云:“(太平军)身入永州境,土匪之迎降、会匪之入党,日以千计。而地方文武又皆望风先逃,一旦至道州,势遂复炽”。(19)又据史料云:“贼全股屯据郴州,收永、桂、郴、衡之斋匪游民,其众遂多”。(20)可以说,会党的大量参加,是进入湖南后太平军得以迅速发展的主要原因。据罗尔纲先生统计,太平军在湘南吸收天地会五万多人,相当于太平军进入湖南前的十倍。(21)

正因为有会党的支持,太平军尽管在桂北的蓑衣渡之战中损失惨重,但进入湖南后却如鱼得水,同治《浏阳县志》即云:“自蓑衣渡之捷,贼气大沮。及据道州月余,楚、粤会匪相率趋附,势复帜。连陷江华、嘉禾、桂阳州”。(22)以后更是成星火燎原之势。

这些“会匪”因为平时就有一种秘密联系的组织和网络,所以其加入太平军基本都是以团伙的方式,因此其数量非常可观。道州何贱苟于咸丰二年(1852)率天地会四五千人参加太平军。巴陵晏仲武参加拜上帝会后,于咸丰二年(1852)协助太平军攻打岳州,并组织二千人投诚。又据汪士铎的笔记记载:“癸卯、甲寅间,贼目曾天养至武昌、通城、蒲圻、大冶、嘉鱼、咸宁,旧钟人杰之余党十余万人来投降”。(23)

(3)湘北洞庭湖地区及长江沿岸渔民、船户的大量加入,组建了太平军中搭建浮桥、运输军队、纵横长江水域的水面部队——“水营”。

两湖地区江河湖泊众多,以水为业的渔民和船户也众多,但在以农耕为主体的传统社会,水上人家长期作为边缘群体出现。太平军攻占岳阳之后,当地大约有五千船户参加了太平军。这些船户大多是从事水上运输的劳动群众,皆为“沿江纤夫、船户、码头挑脚、轿夫、铁木匠作、艰苦手艺,皆终岁勤劳,未尝温饱。”(24)参加太平军后,这些船户水手被编成搭建浮桥、往来运输的“水营”。史料载:

贼初无舟楫,故无水营。自益阳至武汉,掳民船三千余只,船户唐正财搭浮桥于汉江,杨逆嘉其能,始立水营,以唐正财为指挥,总统水营船务……贼中不分炮船、站船、坐船、辎重船,所有船只,皆载贼军,皆载粮糗,皆载器械炮火,凡船皆战船,凡接仗皆出队……故专以人众船多胜我。其由武汉下江南也,帆幔蔽江,衔尾数十里。(25)

清人夏燮亦云:“贼之所恃者水师,而其所谓水师者,不过裹挟之商贾民船”。而这些被“裹挟”的民船主要是太平军攻占岳阳、汉阳之后所得:“自过岳州,招集洞庭艇匪,则水陆之师数十万矣”。(26)

3.他们如何参加太平军

前揭所言,主要是一些既有草根组织,以“团体性”方式成群结队的加入太平军中。笔者其实更关注其他广大分散的民众是如何加入太平军队伍的,后者更有普遍意义。笔者试图从若干被清军俘虏的太平军士兵的口供中,找寻到一些蛛丝马迹,力图拼出一幅普通民众加入太平军的网络地图。

以下是从英国伦敦公共档案局收藏的二十九个太平军士兵的供单(都是咸丰二年前后在湖南加入太平军,在道州、江华、永明一带被捕之人),这些供单中记录这些士兵述说当初是如何加入太平军的(见表二)。

据《黄非隆等二十九人口述》史料可知,蒋福蒽是最先投奔太平军的,其弟弟蒋光明因受哥哥影响,所以在咸丰二年(1852)四月二十八日也加入了太平军。同时一起入伙的还有:高义胜(蒋福蒽的朋友),陈人仔、李松茂(以上两人与蒋光明同村),蒋天益、曾永胜、陈天仕、陈永太(以上四人同村),郑光今、郑元柏、郑元吉、郑光相、郑光佑、郑光如、郑元和、郑元财、郑光族(以上九人同村同族,其中元财和光族两人是父子关系,元吉和元和两人是兄弟关系),唐文富(郑光族的佣工)。他们参加太平军显然借助了血缘和地缘关系,多半是同族、同村,甚至父子和兄弟一起参加。

其他包括胡苟、义忠甫、陈方桂、何正东等四人则是与蒋光明等人一起挑谷米盐油,进城售卖,应该也是基于生意往来而事先相识的熟人。同样,黄非隆和刘小仔、刘长仔、陈孔盛、徐景隆、张老六、徐得判、李五仔、刘三仔、刘双仔、罗麻仔等十人也是一起放木排的合伙人。邓亚隆和谢五姊是被天地会成员黄亚四一起拉入太平军的。29人供词中,只有蔡学伴、刘新发、巫法贵3人入伙有一定的“个体性”和“偶然性”。

但我们也可以注意到,以上这些参加太平军的两湖人员大多为脱离农耕社会的底层、边缘群体:秘密会社的成员、深山的挖煤开矿的手工业者、往来于江河湖泊上的船户水手、佣工、宰猪以及做小生意买卖者。清人汪士铎在《汪悔翁乙丙日记》中也认为支持和拥护太平军的主要就是以下若干“边缘性”群体:

游荡之子、刁滑之徒,皆其羽翼也。爆竹之铺、铁冶之匠,皆其辅佐也;游手之夫、饮博之场,皆其耳目也;星卜之流、乞丐之辈,皆其侦伺也;塘铺之兵,担力之人,皆其邮递也;深山之中,大泽之阻,皆其巢穴也;吏胥之首、弓兵之精,皆其朋党也。(27)

以上所言,当然是站在统治者的立场,多有污蔑不实之词。但自古云“无恒产者无恒心”,脱离“正常”社会结构之外的流动人口,没有了家庭的牵绊和宗法的束缚,毫无疑问更易参加到起义队伍中去。同时,在“熟人社会”里,这些群体参加的模式主要还是借重了原来的社会关系网络,以同村、同族、同乡的“群体性”方式加入太平军,以及先前所说的会党、矿工、船户的“帮会式”团伙方式参加。这种通过父子、兄弟、同族的血缘,以及同一职业、熟人网络的“藤蔓式”的扩展方式,正是太平军人数在两湖地区迅速扩张的根本原因。

三、“附逆”与“杀贼”:两湖士子的政治抉择

太平天国的忠王李秀成被俘后,在其供状中曾云“官兵多用读书人”,而太平军中“无读书人”。缺乏士子文人的支持被认为是太平天国失败的重要原因之一。其实在起义之初,不乏失意之底层士子文人,出于对跻身仕途的执著,对改变人生境遇的憧憬,在正途科举屡次受阻的窘境下,愤而投奔义军者。毕竟中国历代王朝鼎革之际,以辅佐“新主”而跻身庙堂,成就一番伟业之寒门士子大有人在。

1.“秀才造反”:太平天国初期招揽人才与两湖下层士子之响应

出于斗争的需要,太平军进入两湖地区之后,曾通过各种方式延揽人才,比如招贤之制、开科取士、甚至不惜掳掠士人等。史料载:太平军“行兵所至之地,皆署榜于所居门墙及伪衙门前,曰‘招贤’而悬示于榜”。(28)有史实证明,此种招贤之举在两湖部分地区的确实施过。1975年,湖北崇阳县雨山乡青峰村一廖姓住房墙壁中,拆出两件太平天国时期的“太平天国布告”,其中一张布告为“真天命太平天国九门御林开朝勋臣德天安陈为钧谕四民”云:

来尔江楚,大开疆土,广纳人才。查该处素称忠义之乡,必有俊杰之士。为此,特颁钧谕,仰尔士民等一体周知,惟愿民乘时应募,毋同屈蠖之不伸,利见从王,岂效潜龙之勿见。识时之务,易危就安,急早向化输诚,共享升平之福。出身见用,同沾雨露之恩,本爵随材使器。文则授以文任,武则置之武班,各显尔能,各称尔职,是则本爵之所切望者焉。(29)

以上即一“招贤榜文”,号召鄂东南一带“识时务”之“俊杰”投奔太平军,并许以“各尽其用”的职位。这些对于长期被排斥在清朝权力网络之外的下层读书人应该是有一定的号召力的。与此同时,太平军还在湖北“到处掳人充寇。中有读书之士,审识,即尊为先生,任以书禀之事”(30)。

开科取士则在太平军攻下武昌城之后即被实施。而且为了能吸引更多的士子参加,太平天国还“宽其资格,诱以仕途”,以至于在湖北乡试中出现了此种局面:应试者不及一千人,录取者高达八百人之多。(31)这八百被录取的读书人中,大部分可能来自清代文风较盛的鄂东地区。据《阳新县志》记载,兴国州乡村有一个贫寒之家出身的读书人叫刘继盛,饱览经史,参加县城考试,因主考官刁难而未中,愤然誓曰:“从此不复入此门!”他人劝其再试,答曰:“我,乃明之刘基,岂能为胡元所用哉!”当太平天国在武昌开科取士之时,他欣然前往应试,因其在文章中有“三皇不为皇,五帝不为帝,唯有我主真皇帝”之语,令洪秀全大喜,钦点为太平天国的第一届状元,香车宝马,打马游街,甚是得意。同县另一名饱读诗书之孙从鹤者,亦投身太平天国,任兴国州监军,并率兴国军赴武昌解围。(32)

另据《朱峙三日记》所记载,其四舅也曾经参加过太平天国举办的科举考试:

四舅系某科恩赐翰林,亦诸生,以填年龄九十一,获恩赐翰林也。父亲云:四舅曾应太平天国试者,乡间多非笑之,尤与聘三舅父相仇。闻当时在省应科场者归,胸前配一白竹布条,外书“识时务者为俊杰”七字,招摇过市,士论鄙之。(33)

鄂城人朱峙山之四舅应太平天国之考试何以会遭到“乡间多非笑之”和“士论鄙之”?按照成王败寇的逻辑,这显然是缘于太平军最终被镇压,投身太平军的士子们的政治“投机”失败。所谓“识时务者为俊杰”,只是在秩序崩溃之际,群雄逐鹿之时,谁又能预见他投效的就是未来的“真龙天子”?兴国州士子刘继盛自诩“刘基”,可惜洪秀全终究不是朱元璋,士子们“择良木而栖”的仕途梦不久就彻底幻灭。而且在太平军森严的等级和任人唯亲的用人机制下,加入太平军的读书人大多沦为书写匠的角色:“号曰先生,所办无非写奏章诰谕、封条、告示、造家册、兵册等事,一切军令概不与闻”(34),他们很难进入权力的核心,基本处于边缘角色,因此太平军得不到更多精英士大夫的支持就成为必然。

2.“卫道辟邪”:两湖士绅的政治倾向

毫无疑问,太平天国期间,绝大多数的士绅站在了农民起义的对立面,这背后重要的原因之一,就是太平军推行错误的文化宗教政策。其实,利用宗教进行民众宣传和社会动员在中国历代农民起义中也是较为常见的手段之一,比如东汉张角的太平道、元末韩山童的白莲教等等,但鲜有如太平天国利用洋教作为外衣,更没有对传统儒家文化和一切佛道宗教习俗进行大肆摧毁的。

太平军进入两湖之后,孔庙、学宫以及一切供奉神位偶像的寺庙都被摧毁:“妖庙妖神纵火烧,僧尼无罪也难逃。有家共说无家好,任尔出家总不饶。”(35)将孔孟诸子百家等一切儒家书籍都视为妖书而肆意焚烧:“咸丰壬子,贼入汉阳城,劈门入,取藏书斩刈踏之”(36)。这种“崇教排儒”的政策,引起整个儒家知识分子的疏离和反感,并必然遭到士人的声讨。史料记载,咸丰二年(1852)十二月,太平军攻占武昌之后,在猎马场(应为“阅马场”)筑高台“讲道理”,汉阳县生员马姓者当场反驳曰:

尔才所说之言,一派伤天害理,犬吠之声,何道理之有?试问自有人即有五伦,尔贼头与群丑皆称兄弟,是无君臣;父子亦称兄弟,姑媳亦称姊妹,是无父子;男女分馆不准见面,是无夫妇;朋友兄弟离散,是无朋友兄弟。可谓五伦俱绝。即依尔所述亦只有兄弟一伦。况舍亲兄弟不认而别呼他人为兄弟乎?如此悖谬是真无用之狂贼也。(37)

在马姓生员看来,拜上帝教严重背离了中国传统的三纲五常,无君臣父子之情理,为广大士子文人所不能容忍。尽管面临“五马分尸”之酷刑,他依然“肆詈如故”,由此可见信奉儒家文化的士子和拜上帝教之间的尖锐对立。

曾国藩正是看到了太平军与清军争战的刀光剑影背后所蕴含的内在文化冲突与张力,打着维护儒家正统文化的旗帜,登高一呼,应者云集。与太平军的《讨胡檄文》针锋相对,曾国藩发表了著名的《讨粤匪檄》:

粤匪窃外夷之绪,崇天主之教,自其伪君伪相,下逮兵卒贱役,皆以兄弟称之。……举中国数千年礼义人伦、诗书典则,一旦扫地荡尽。此岂独我大清之变,乃开辟以来名教之奇变,我孔子、孟子之所痛苦于九原!凡读书识字者,又乌可袖手安坐,不思一为之所也!(38)

在此,曾国藩很高明地将讨伐太平军的意义从恢复固有社会秩序上升到了捍卫传统文化之道统的思想高度,从而掩盖和消弭了原有社会阶级矛盾和满汉民族矛盾,赢得了两湖地区读书人的广泛回应。如湖北士人王家璧在复曾国藩的信中即云:

我师讨贼檄,卫道辟邪,实为盛世昌言,功不在孟韩下,每为同志者诵之,静者流涕,动者击柱,其感人之深如此。(39)

诚如社会学者所指出:“一个认同感较强的社会群体,当意识到外部的威胁是对群体整体的威胁时,就将导致内部团结的加强”。(40)太平天国错误的思想文化政策将广大士绅阶层推向了自己的对立面。所谓旁观者清,在1854年,西方传教士在一篇报道中就已经指出:

士大夫阶层构成整个中国社会体系的中坚,是大众舆论的领袖,民众一向乐意和信任地团结在其周围。对于他们,叛军不是用心地争取其归顺,而是宣布他们的荣誉头衔无效和非法,抨击他们所珍爱的古代书籍,焚毁他们的公共藏书地,使他们变成了自己的敌人。(41)

太平军对于传统文化的涤荡,将自己置身于传统文化的敌对之中,从而未能像历次农民起义一样,吸纳较多的失意士子进入自己的队伍。而曾国藩则抓住了数千年儒家文化浸润中的文人士子的核心价值观念,在所谓“忠义”、“道统”的道德感召下,同时也在朝廷的“封官加爵”的利益诱导下,有效地调动了士绅阶层的全部力量和热情,并迅速将两湖地区广大士绅阶层集聚在讨伐起义军的麾下,湖南形成“湘中士大夫号召忠义,争治乡兵杀贼”的新局面(42)。湖北士人王柏心、王家壁、胡大任、余云龙等亦纷纷投入湘军幕中,参赞军机,以卫其道。甚至应城之陈国瑞、黄冈之刘维桢等,原本投奔太平军中的士人竟纷纷叛离太平军。

3.“书生领兵”:士子文人与团练、湘军中的关系网络

两湖团练及其湘军,其领导者本质上是一群深受儒家正统思想影响的书生,据罗尔纲先生考证,湘军将官中,出身于书生者占58%,高级将领几乎全部是有功名的士人,这一群体有着共同的学术倾向——经世致用;有着共同的政治理想——试图革除弊政、重振纲纪、恢复往昔的社会秩序;而且尽管他们对时政多有批评,但对朝廷却忠心不二。他们“以天下为己任”、“挽狂澜于既倒、扶大厦之将倾”的道德责任感,使之成为内聚力极强的群体。除了这种儒家士大夫集团的群体意识情感和道德上的向心力及凝聚力之外,笔者在此更关心的是实践层面的问题,即这些士人是如何组织起来的。

对于湘军里面人与人之间的关系,罗尔纲先生认为是“利用封建的关系以为联系,并且以升官发财作为共同奋斗的目标团结起来的”。(43)这里的“封建关系”其实就是亲属、姻亲、师生、同年等盘根错节的固有社会关系。比如湘军水师彭玉麟是曾国藩的门生,胡林翼、李续宾、李续宜皆是罗泽南的弟子,而罗泽南所部湘军,皆用学生作为营官等。此外,胡林翼把妹妹嫁给罗泽南的长子,曾国藩把第三女嫁给罗泽南次子,曾国藩与郭嵩焘、李续宜也皆为儿女亲家等。

洪杨之役,湘人父子兄弟等亲属从军极为盛行。曾国藩兄弟五人,有四人在军,江忠源兄弟五人皆从军,刘坤一与刘培一,李续宜与李续宾,王鑫与王勋,皆为亲兄弟。血缘相亲,自然在战场上齐心合力,关键时刻互相援手,忘死救护。以李续宾所在的家族为例,咸丰八年十月初十日,李续宾死于安徽三河镇之役,“族之人相从死义者有白明、白专、白眉、登用、登梯、登钦……共六十有六人”(44)。这一同“死义”的66个族人中,又多半为父子兄弟关系。故李续宾阵亡之后,湘乡“家家举丧,户户哀声”。

由此可见,通过师生、姻亲、亲属等社会关系,两湖士子之间建立紧密关系。以此类推,这些精英士大夫在组建两湖团练与招募乡勇的过程中,宗族与同乡等血缘与地缘的关系也起到了重要的纽带作用。在两湖兴办团练的活动中,族团是最有代表性的,比如湖南团练为天下之最,而湘乡团练又为湖南之最,究其缘由,其实就在于借重了当地的草根组织——血缘的宗族和族长、户首等宗族领袖的作用:

练团必先练族,尤为扼要。盖根本既固,痛痒相关,如手足之捍头目,子弟之卫父兄,未有不急切奔赴者,是以贼踪畏避,一邑获安……各都保正速传各族,无论大族小族,俱令公举族首、房长,速行报县,以便给札委办。团练无分大小,俱令先练族,后练团。团练现奉谕旨饬令举行,各族户首俱宜克期从事,务使族众、团众皆能有勇知方。(45)

曾国藩在组建湘军之时,也严格遵循“同乡关系”原则,其所招募的丁勇大多为同乡同里之淳朴土著农民。他在创办水师时,回复朱尧阶的信函中即云:“水手须招至四千人,皆须湘乡人,不参用外县的,盖同县之人易于合心故也”(46)。而其弟曾国荃的军队,就“不独尽用湘乡人,且尽用屋门口周围十余里之人”(47)。其他如王錱“专招一县之勇”:李元度“但取平江之人”;刘长佑“非臣亲党,即臣邻里”。曾国藩在招募兵勇时,还必须“取具保结”,造具籍贯里居亲属等,存档备查。以上这些方法和手段,目的就是要从感情上笼络人,从组织上控制人,为全军达到“诸将一气,为众一心”之目的,所以胡林翼在一篇奏疏中指出“湘营均系曾国藩同里之人”。(48)

四、结语

太平天国运动初期,在北上两湖之际,其队伍迅速壮大,显然有赖于两湖民众的广泛支持和积极响应,从而使得太平军能在短短的一年时间内,就攻占了长江中下游广大地区,一度占据了中国半壁江山。而从两湖民众参加太平军的方法和途径来看,大体利用了既有的业缘和地缘的熟人关系网络。从参加群体来看,太平军带走的两湖“新兄弟”主要是矿工、会众、船户、水手,以及其他流动的商贩、佣工等底层、边缘性群体。从分布区域来看,主要集中于湘南山区和湘北洞庭湖区以及鄂东南丘陵山区。

由于太平军主要是路过湖南、湖北,未能建立长期稳固的根据地。而且随着时间的推移,被胜利冲昏头脑的太平军将领开始以南京为天堂,贪图江南之富庶,骄奢淫逸,脱离群众,凭城据守,逐渐失去了广大民众的支持。对于普通民众而言,起义初期宣扬的没有剥削、人人平等、有田同耕、有衣同穿、共享太平的理想社会根本没法实现,带给人民的只有战争的创伤;对于知识分子而言,由于太平军推崇洋教,排斥儒家思想,将广大知识分子推向了敌对营垒之中。

而以曾国藩为首的两湖官绅士子群体,出身于中小地主阶层,耕读传家,扎根乡村,又深受经世致用学风的影响,在共同的学术倾向、共同的政治理念下,为着一个共同的目标,并且通过盘根错节的师生、姻亲等社会关系,构建了一个核心群体。又因为他们关心民瘼,在组织动员基层群众上面,两湖官绅士子也利用了既有的私人性、情感化的组织动员方式,即传统村落内部由宗族主导的合作体系和由熟人社会组成的关系网络,将同乡、同族、师生、姻亲等传统社会关系的作用发挥到极致。

在两湖广大乡村地区,精英士大夫在“卫道”旗帜感召下,各地士子文人纷纷创办团练武装,在“贫者出力、富者出资”,“村村结寨、处处办团”的口号下,将农民集体组织起来,站到了清政府一边。而遍布两湖各地州县乡村的团练组织,其最大的功用就是阻隔了太平军与农民的联系,从而使得太平军在与清政府争夺乡村资源的斗争中,彻底失败了。于是,以“书生加农民”的团练、湘军等地方武装,战胜了以“矿工加群氓”的太平军武装。

注释:

①呤唎著、王维周译《太平天国革命亲历记》(上册),中华书局1961年版,第51页。

②山根幸夫:《明末农民起义与绅士阶层的反应》,《晋阳学刊》1986年第2期。

③戴福士:《试论明清嬗替之际河南东北部知识群体的政治动向——从郑廉及所著〈豫变纪略〉谈起》,《中国史研究》1994年第1期。

④孔飞力著、谢亮生等译《中华帝国晚期的叛乱及其敌人——1796-1864年的军事化与社会结构》,中国社会科学出版社1990年版。

⑤(15)汪堃:《盾鼻随闻录》卷2《楚寇纪略》。中国史学会主编《太平天国》(四),上海人民出版社2000年版,第363、363页。

⑥其实“称谓”的背后肯定还有更为复杂的群体意识。比如日本学者小岛晋治指出,拜上帝教的主力其实就是广西客家人。参见其《试论拜上帝教、拜上帝会与客家人的关系》,北京太平天国历史研究会编《太平天国史译丛》(第二辑),中华书局1983年版,第291-305页。

⑦⑨(24)张德坚:《贼情汇纂》卷11《贼数·新贼》。中国史学会主编《太平天国》(三),上海人民出版社2000年版。

⑧(34)(34)张德坚:《贼情汇纂》卷12《杂载》。中国史学会主编《太平天国》(三),上海人民出版社2000年版。

⑩江夏无锥子:《鄂城纪事诗》,中国科学院历史研究所第三所近代史资料编辑组《太平天国资料》,科学出版社1959年版,第36页。

(11)汪士铎:《胡文忠公抚鄂记》,岳麓书社1988年版,第43页。

(12)(23)汪士铎:《汪悔翁乙丙日记》卷3,清抄本,南京图书馆古籍部藏。

(13)道光《辰溪县志》卷21《矿厂》。

(14)嘉庆《郴州总志》卷19《矿厂志》。

(16)张德坚:《贼情汇纂》卷4《伪军制上》。中国史学会主编《太平天国》(三),上海人民出版社2000年版。

(17)中国史学会编《太平天国史料丛刊》(四),神州国光社1956年版,第365页。

(18)《曾国藩全集·奏稿》,《严办土匪以靖地方折》,岳麓书社1986年版。

(19)江忠源:《江忠烈公遗集》卷1《答刘霞仙书》。

(20)佚名:《粤匪犯湖南纪略》,清抄本,罗尔纲、王庆成主编《太平天国》(五),广西师范大学出版社2004年版。

(21)罗尔纲:《太平天国史事考》,生活·读书·新知三联书店1979年版.第60页。

(22)同治《浏阳县志》卷13《兵防》。

(25)张德坚:《贼情汇纂》卷5《伪军制下》。中国史学会主编《太平天国》(三),上海人民出版社2000年版。

(26)夏燮:《粤氛纪事》卷3《浔皖失援》,中华书局2008年版。

(27)汪士铎:《汪悔翁乙丙日记》卷2,清抄本,南京图书馆古籍部藏。

(28)(31)张德坚:《贼情汇纂》卷3《伪官制》,中国史学会主编《太平天国》(三),上海人民出版社2000年版。

(29)转引自孙晋文《湖北崇阳发现太平天国布告》,《文物》1978年第7期。

(30)《志咏注略》,转引自孔宪凯、皮明庥《〈旅游漫草〉中的太平天国史料》,《黄石师范学院学报》1981年第1期。

(32)湖北省阳新县地方志编纂委员会:《阳新县志·人物编》,新华出版社1993年版,第797-799页。

(33)《朱峙山日记》,载《辛亥革命史丛刊》第10辑,湖北人民出版社1999年版。

(35)江夏无锥子:《鄂城纪事诗》,《近代史资料增刊——太平天国资料》,中华书局1960年版。

(36)王葆心:《续汉口丛谈》卷2,湖北教育出版社2002年版。

(38)《曾国藩全集·诗文》,《讨粤匪檄》,岳麓书社1986年版。

(39)皮明庥编《出自敌对营垒的太平天国资料——曾国藩幕僚鄂城王家璧文稿辑录》,湖北人民出版社1986年版,第225页。

(40)L·科塞著、孙立平等译《社会冲突的功能》,华夏出版社1989年版,第80、105页。

(41)《麦华陀和莱文·包令的报道》,载罗尔纲、王庆成主编《太平天国》(九),广西师范大学出版社2004年版,第154页。

(42)光绪《湖南通志》卷68《学校志·书院》。

(43)罗尔纲:《湘军兵志》,中华书局1984年版,第68页。

(44)民国《李报本堂族谱》卷首《忠烈传》,民国五年木活字本,湖南省图书馆藏。

(45)同治《湘乡县志》卷5《兵防志·团练》。

(46)曾国藩:《曾文正公全集·书札》卷4《复朱尧阶》。

(47)赵烈文:《能静居日记》(不分卷),续修四库全书影印本。

(48)胡林翼:《胡林翼集》第1册,《奏疏·分兵应援疏》,岳麓书社1999年版,第121页。

责任编辑:田粉红

(责任编辑:admin) |