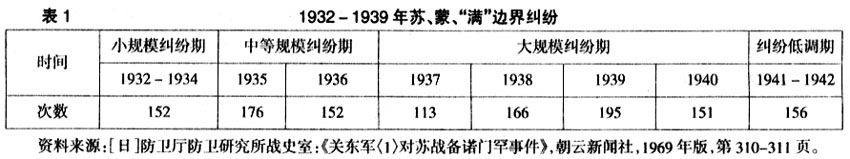

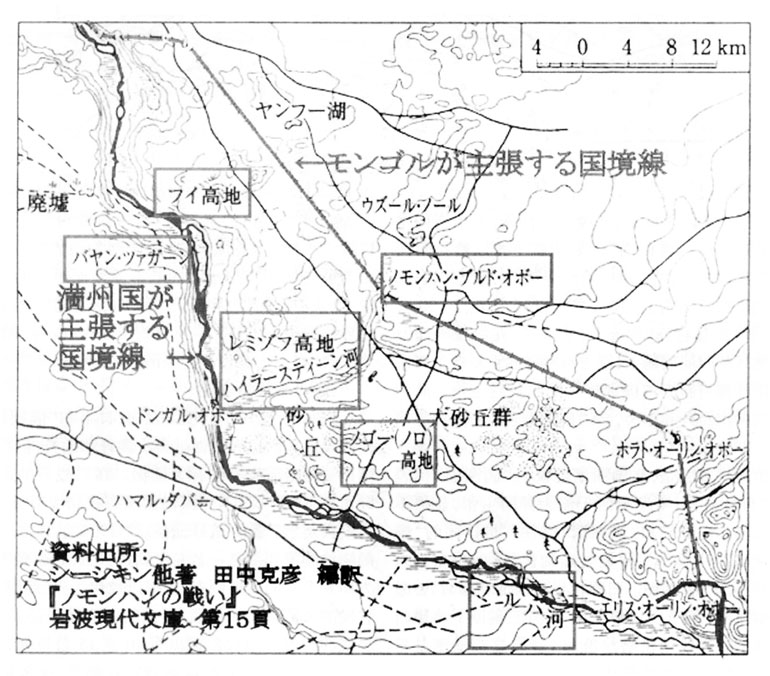

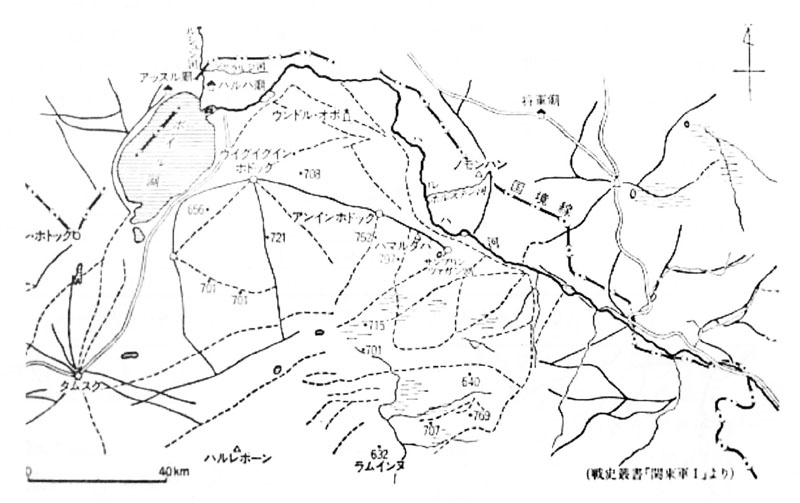

|

内容提要:1939年,未得到中国政府承认的蒙古人民共和国与“满洲国”在诺门罕地区因所谓的边界纠纷而引发了一场日“满”与苏蒙间的大规模战争——诺门罕战役。双方分别坚持“哈拉哈河界线”说和“河东界线”说。“河东界线”说以清朝政府曾划定的“雍正界线”为依据,作为蒙古与“满洲国”在诺门罕地区的边界线。日本通过多次实地考察,查阅清代满文档案和清朝地图等,除了“哈拉哈”一词的语言学证据,以及日本出兵西伯利亚时缴获的一张俄军地图以外,没有找到能够推翻“河东界线”说的有力证据。但是,日本关东军仍坚持原来的主张,视苏蒙军队越过哈拉哈河为不法越境行为,最终将边界纠纷引向战争之路。诺门罕战役停战后,日本的边界线主张被否定。1962年中蒙正式签订边界条约,最终划定了诺门罕地区的边界位置。在战后的研究中,日本学界对此仍有不同的解释,认为此地“国境线不明”。 关 键 词:诺门罕战役 边界纠纷 “雍正界线” 日本关东军 作者简介:乌兰图雅,天津社会科学院东北亚研究所副研究员、博士。 1932年日本在中国东北地区成立傀儡政府“满洲国”后,未得到中国政府承认的蒙古人民共和国(以下简称“蒙古”)与“满洲国”,在今天的中蒙东部边境地区,即呼伦贝尔草原的诺门罕地区和哈拉哈河中下游两岸,曾多次发生边界纠纷和冲突。二战爆发前夕,分别控制着“满洲国”和蒙古的日苏两国为了各自的战略目的,争夺有利的战略形势,于1939年最终以边界纠纷为导火索,引发为日本关东军和“满洲国”军与苏蒙军之间的大规模战争,即诺门罕战役,①并以日军的失败而告终。这场战争不仅对日军的北进战略方向产生了影响,使苏军得以放手打西线,也使日军的边界主张遭到否定。本文旨在以诺门罕战役为中心,探析中蒙东部边界纠纷的历史根源,日苏关于边界问题的不同主张,以及日本的边界调查活动及其目的,揭示关东军由边界纠纷问题引发战争的真正意图。 一、历史边界纠纷 诺门罕位于海拉尔西南180公里处,诺门罕地区是指罕达盖—将军庙—阿木古朗一线至哈拉哈河的地区。②哈拉哈河西岸比东岸高50米,形成台地,在东岸一侧看不到西岸台地的情况。一条小河胡鲁斯台河从东北向西南流入哈拉哈河,将诺门罕地区分为南北两部分。东南方达尔汗山至罕达盖是连绵数十公里的松林。③哈拉哈河及其支流是诺门罕地区唯一的淡水水源,在哈拉哈河东岸2公里至3公里处,以及附近的哈拉哈庙周边地区,多为水草肥美的湿地,其余地区包括哈拉哈河西岸多为荒凉的沙地,植被稀少,有高约20米至40米连绵起伏的沙丘。清朝中期以来生活在这里的不同部族的蒙古人,为争夺草场和水源地而时常发生边界纠纷,“满洲国”成立以后在这里又多次发生边界纠纷问题。 历史上,现在的蒙古国曾是中国版图的一部分,称为喀尔喀蒙古、外蒙古,明末泛指这一地区为漠北。清政府对该地实行喀尔喀蒙古四部的行政管理体制。1732年,清政府为加强对北部边疆的管理,防止沙俄入侵,迁鄂温克、达斡尔、鄂伦春、巴尔虎等各部族3000多名士兵进驻大兴安岭以西的呼伦贝尔地区,组建索伦左右两翼八旗,还将新疆阿尔泰地区的额鲁特蒙古色布登旺100人迁往哈拉哈河东岸居住。1734年(清雍正12年),清政府将喀尔喀蒙古车臣汗部的近3000名巴尔虎蒙古人移居至呼伦贝尔地区,组建新巴尔虎左右两翼八旗,驻牧于哈拉哈河和克鲁伦河下游、呼伦湖周围及贝尔湖北部一带,并在伊敏河左岸建呼伦贝尔城,④设立呼伦贝尔副都统衙门。从此,新巴尔虎部族的牧地与喀尔喀蒙古车臣汗部辖地相接,⑤这一连接地段就成为清政府辖下两个行政区域的边界线。沿边界线设立了16个卡伦,⑥其中一个卡伦就是诺门罕布尔德。⑦在诺门罕地区,边界线划在哈拉哈河以东约15公里至20公里处,史称“雍正界线”。⑧ 清同治年间,喀尔喀蒙古车臣汗部向黑龙江将军扎苏龙请求,在新巴尔虎部族的领地,位于诺门罕布尔德卡伦以东地区的哈拉哈河、沙尔勒金河与乌尔逊河的三角河套地带,修建“祝圣上万寿无疆”的哈拉哈庙,⑨划定车臣汗部人来往此庙的通道,并每年交纳地租。经扎苏龙同意,哈拉哈庙建成后,车臣汗部却声称该庙周边地区归其所属。从此,两部族间围绕着哈拉庙及周边地区的归属问题不断发生纠纷。 至1897年,光绪帝下旨重新勘测黑龙江省版图,特派测绘官员绘制呼伦贝尔地区地图,但也未能解决两部族间以哈拉哈庙属地纠纷为中心的边界问题。至清政府瓦解后,喀尔喀蒙古忙于自治独立,无暇顾及边界问题,新巴尔虎左翼将哈拉哈庙及周边地区收归自己的版图,双方边界纠纷暂时停止。中国民国政府仍以“雍正界线”作为两个部族间的行政界线,如1919年中华民国邮政局发行的《中华民国地图》。 1932年日本的傀儡政府“满洲国”成立,新巴尔虎左右两翼成为“满洲国”的一部分,属兴安北省管辖。由此,在中国境内出现了两个不被中国政府承认的“傀儡政府”,“雍正界线”顺理成章地成为其边界线,并得到日方的认可。如1932年日本东亚同文书院发行的《最新中华民国大地图》、1935年以前满洲铁路出版局发行的地图,以及1919年、1926年和1934年关东州政厅发行的地图等,都以哈拉哈河东岸约20公里处为界。⑩ 显然,两个蒙古部族间的边界纠纷主要发生在哈拉哈河东岸诺门罕地区的哈拉哈庙及周边地区,没有发生过后来日“满”所主张的以哈拉哈河为界的历史纠纷。况且,两个部族间的边界纠纷实质上是为了争夺适于放牧的草场和水源地,引发纠纷的责任方则来自喀尔喀蒙古车臣汗部。 二、日苏边界之争 1.日苏军事部署 边界纠纷之所以成为诺门罕战役的导火索,并迅速升级为日苏间的大规模军事战争,有其深刻的国际背景和日苏军事战略安排上的冲突。 1932年3月傀儡政府“满洲国”成立后,同年9月15日签署《日满议定书》。《日满议定书》第二条规定:“满洲国及日本国确认对于缔约国一方之领土,及治安之一切之威胁,同时亦为对于缔约国他方之安宁及存立之威胁,相约两国协同当防卫国家之任,为此所要之日本国军驻扎于满洲国内。”(11)以该议定书为基础,日“满”“军事协定委员会”还制定了《日满守势军事协定案》,规定当一方或双方遭到第三国侵略时,两国军队将在日本国军事指挥官的统一指挥下行动。(12)根据该协定书和军事协定案,日本对“满洲国”的防卫与“满洲国”的国防具有同等的意义,关东军实际上成为“满洲国”的国防军。从此,关东军不断从本土抽调精锐部队到“满洲国”,并派骑兵旅团和“国境守备队”进驻呼伦贝尔地区。实际上,“日满共同防卫”的主要对象就是苏联,日本对苏国防圈推进到了“满”苏(蒙)边界线,日苏两国的战略态势发生了重大变化。(13) 1936年11月,日本与德国签订《日德反共产国际协定》,在“附属议定书”中规定,缔约国对共产国际的活动互通信息,密切合作,共同采取必要的防卫措施。也就是,缔约国一方与苏联发生冲突时,缔约国另一方不得采取有利于苏联的措施。(14)此前,1936年6月,日本修定《帝国国防方针》,以苏军为第一作战对象,研究制定对苏作战方案,同时加强了在“满洲国”的备战。进而,于1938年7月陆军第二十三师团从日本开进海拉尔。至诺门罕战役爆发前夕,日本参谋本部俄罗斯课对苏军整体的编制装备、军需储备,以及国境和国内警备队等基本情况的详细资料,已收集整理完毕。(15) 与《日满议定书》、《帝国国防方针》和《日德反共产国际协定》相对应,苏联于1936年3月与蒙古签署了《苏蒙互助协定书》。《苏蒙互助协定书》规定,“蒙古或苏联领土的领土一旦受到第三国进攻的威胁时,苏联政府和蒙古政府约定立即就此情势进行协商,并采取为他们领土的保卫和安全所必要的一切措施。”双方约定,“如果缔约国一方遭受军事攻击时,他们应互相给予各方面的援助,包括军事援助在内。”(16)同年12月,苏联在苏蒙边境驻扎机械化部队及骑兵等快速部队,以便迎击来犯日军,并准备在蒙古受到武装攻击时可以直接进行援助。翌年9月,苏军进驻蒙古,与蒙古共同建设防御工程。1938年10月,苏联第五十七特别军开进蒙古境内,加强了对蒙古东部和南部地区的防御。 2.满洲里会议 1935年1月,蒙“满”双方为争夺哈拉哈庙的所有权,发生武装冲突,日军出动驻海拉尔的骑兵部队,未经交火就占领了哈拉哈庙,日本将这次武装冲突称为“哈拉哈庙事件”。此后,随着日苏军事实力在苏、蒙、“满”边界地区的增强,边界纠纷的次数和规模迅速升级(见表1)。  日本试图通过边界纠纷谈判了解苏蒙情况,日本出面邀请苏联从中周旋,经日苏多次交涉,蒙“满”双方同意在满洲里召开“满蒙国境会议”,解决双方边界线问题,史称“满洲里会议”(1935年6月—1937年9月)。(17)满洲里会议表面上是“满洲国”与蒙古之间的边界交涉活动,其背后是日苏两国,实际上是日本与苏联之间的交涉。(18)  图1:苏蒙与日“满”的边界主张 资料来源:[蒙]其其格等著:《诺门罕之战》,[日]田中克彦编译,岩波书店,第15页。  图2:哈拉哈河与蒙古主张的边界线 资料来源:[日]防卫厅防卫研修所战史室:《关东军〈1〉对苏作战诺门罕事件》,朝云新闻社,1969年版,第319页。 如图1和图2所示,从会议一开始,关于诺门罕地区的边界线,“满洲国”代表团就主张以哈拉哈河干流为界(姑且称作“哈拉哈河界线”),蒙方代表团则强调哈拉哈河为其领河,主张以河东岸(约20公里)为界(姑且称作“河东界线”)。(19)在哈拉哈庙及周边地区的归属问题上,双方都坚持和重复喀尔喀蒙古车臣汗部与新巴尔虎部族之间的各自主张。满洲里会议多次召开和休会,会议最终也未能解决边界问题。 值得注意的是,在满洲里会议上“满洲国”代表团(实为日本)以哈拉哈河干流为界的主张,显然不同于新巴尔虎部族和“满洲国”以往一贯认同的“雍正界线”。日“满”坚持“哈拉哈河界线”的根据来自日方获得的一份地图。日军在出兵西伯利亚时,曾缴获一幅比例尺为1∶84000的俄军地图,地图上将诺门罕地区的边界线划在哈拉哈河上。(20)这幅地图是日俄战争期间沙俄派遣到中国东北地区的俄军“后贝加尔测绘队”于日俄战争后测绘完成的。(21)对此,(后来)苏方做出的解释是:当时沙俄测绘队是根据1727年《中俄恰克图条约》关于两国边界线“有山以山为界,有河以河为界”的基本原则而绘制的。(22)据说,当蒙古发现“边界错误”后,向苏联提出修改地图边界线的要求,1932年到1935年间苏联将“哈拉哈河界线”订正为蒙古所主张的“河东界线”。(23) 三、日本边界调查 实际上,诺门罕战役爆发前,日本和“满洲国”对诺门罕地区的边界线做过多次调查和勘查,但均未找到以哈拉哈河为界的有力证据。在二战后的远东国际军事审判中,日本方面仍然没有找到可以证明“哈拉哈河界线”说的充分证据。(24)1934年日本从东京的陆地测量部派遣一名专家到海拉尔,对边界线做了为期8个月的实地调查,根据以敖包为界标以及当地牧民的风俗和宗教习惯,得出的调查结果是,确认边界线的位置在哈拉哈河以东10公里至15公里处。至于“满洲国”西部边界线应该划定在哪里,这名日本测绘专家提出请上层领导来判断。但是,日本参谋本部认为这个调查结果不恰当,并根据其所说的“独立研究”,划定以哈拉哈河为界。(25)另外,具有地图测绘职能的参谋本部支那课也曾在1934年指出,蒙古语“哈拉哈”有“屏障”之意,因此有理由可以判定以哈拉哈河为界。(26)也就是说,日方从语言学的角度找到了一点判定边界线的根据。 1935年“哈拉哈庙事件”后,蒙古方面又提出存在“河东界线”的历史记录。为此,日本方面专门从东京派遣矢野仁一博士等三名研究满洲和中国的学者,负责指导对“满洲国”外交部调查司第一课所收集的大量关于清朝边界关系的满文档案进行调查和翻译,找到1849年和1858年绘制的清朝地图。这两幅地图中,明确说明1734年划定了喀尔喀蒙古车臣汗部与新巴尔虎部之间的边界线。根据这些地图和调查司第一课所藏其他满文档案,均表明以哈拉哈河以东为界的“雍正界线”的历史事实。但关东军命令矢野仁一在边界关系的个人研究中不得使用这些地图和满文资料。后来,据曾起草《满苏国境纠纷处理纲要》的关东军参谋过政信在后来的著述中称,“满铁调查部发行的文献是最权威的,但关于哈拉哈河部分,发现了认为对我方不利的资料。为查封和禁止扩散这些资料,制定了新的法令。”(27) 针对蒙古方面提出存在“河东界线”历史记录的说法,1937年7月末至9月初,伪满洲国外交部、兴安北省、治安部三方组成调查队,对哈拉哈河东岸界标即由石块等堆砌而成的界堆进行现场联合调查。调查队中包括摄影师、测绘人员、懂蒙古语的日本专家。调查报告中,将蒙古语地名和人名用汉语音译方式记录下来。伪满洲国外交部将这份实际承认“河东界线”的调查报告提交给了日本外务省、关东军和参谋本部等机构,但三者均未采用该调查报告的结果。(28)后来,据伪满洲国外交官北川四郎的回忆,称当时几乎无人能读懂该调查报告,在诺门罕战役爆发前对日军没有发挥什么作用。(29)显然,“无人能读懂”的解释是说不通的。 实际上,人们在日本史料《昭和12年(1937年)陆军省密大日记》中,也发现了1935年以后关东军曾以哈拉哈河东岸为界的史料,即《关于提出满蒙国境要图的通牒》。(30)该文件是1937年8月30日关东军参谋长东条英机交给陆军次官梅津美治郎的一份报告书,在报告书中附有地图《满蒙国境要图五十万分之一(地名注片假名)》。地图中记载了该图于同年8月由关东军参谋本部调制,而且地名等所注日语片假名经过了与“满洲国”方面的共同审议。12月,参谋本部还绘制了一份以哈拉哈河东岸为界的比例尺为1∶400000的地图。(31) 但是,第二年即1938年9月中旬开始,参谋本部第二部(情报)第五课(俄罗斯)的矢野光二少佐对诺门罕地区做了为期两个月的视察后,递交了一份断定以哈拉哈河为界的报告。(32)根据日本军事史学者下河边宏满的研究,矢野提出诺门罕战役前蒙“满”双方并没有协商同意以河东为界,同时又认为参谋本部制定的《满蒙国境要图五十万分之一(地名注片假名)》本身也存在问题。(33)当然,下河边也承认矢野报告并不是根据其沿着哈拉哈河所做实地勘查而完成的。(34) 从现已掌握的资料看,本文对参谋本部为何制定以哈拉哈河东岸为界的《满蒙国境要图五十万分之一(地名注片假名)》,以及矢野认为该图本身存在的问题,还没有找到确实的原因。不过,综上所述,日方显然是了解诺门罕地区边界线的历史根据的,但对此采取了反对或置之不理的态度。 四、边界纠纷问题的评价 1.日俄蒙学界的主张 目前,关于诺门罕战役的研究中,日本军界和学界对于诺门罕战役爆发的直接原因,普遍认为是由于蒙古和“满洲国”之间“国境线不明确”而引发的。牛岛康允支持“国境线不明确”的观点,认为“满洲国和外蒙都没有根据国际条约划定过两国之间的国境线”,并认同“在实质性的习惯上存在历史边界线”,但同时也认为边境纠纷发生的原因是“国境线不明确”,沿袭了日军以往的定论。(35) 三木秀雄批评蒙古和苏联要求日本单方面对诺门罕战役承担责任的立场。他认为,“诺门罕事件由谁怎样发动起来的,并不清楚。一个巴掌拍不响,并不是苏蒙完全都好,日满全都不好,应从两方面来看。”他强调日本陆军绝无侵略蒙古的计划和动机。(36)牛岛康允也提出关东军“对外蒙古没有什么具体的进出计划”,日方“的确没有要以什么作为纠纷而战的政治目的”。(37)然而,诺门罕战役爆发前参谋本部、关东军拥有明确标记以哈拉哈河为界的地图,已是不争的事实。(38) 蒙古国学者认为哈拉哈河为其领河,诺门罕战役是一场“卫国战争”,积极支持苏联对蒙古的军事援助行动。关于具体的边界位置,蒙古国学者从划定边界线的历史过程进行分析,认为边界线是明确的。在诺门罕战役前,蒙古和“满洲国”之间虽然没有确定边界线,但承认以清朝政府所划定的边界线为依据。(39) 苏联(或俄罗斯)和蒙古都认为,苏联根据各方情报预测日本将会对苏联和蒙古领土发动攻击,莫斯科指挥部因此不能回避与关东军在蒙古东部边境发生的战争,对苏联方面做出的决策表示赞同。(40)但是,对于边界问题,俄罗斯国家科学院远东研究所的S. G. 卢加宁教授提出“蒙古与满洲之间不存在明确的国境线”,因此对引发国境纠纷的责任应归哪一方很难做出判断。(41) 2.对日本边界主张的评价 如前所述,从日本对边界线的历史考察、实地勘查及档案资料的查阅和分析结果看,尽管了解存在历史边界线,但是不承认其应为现实边界线,而是坚持证据不充分的“哈拉哈河界线”说。进而,以此为依据,在《满苏国境纠纷处理纲要》的指导下引发了诺门罕战役。实际上,从《满苏国境纠纷处理纲要》的制定和实施,可以进一步理解日本坚持“哈拉哈河界线”说的目的。 1939年4月,关东军第一课作战参谋少佐辻政信起草了一份有关处理边界纠纷的方针和要领的文件,即《满苏国境纠纷处理纲要》。该纲要经关东军司令官植田谦吉大将的许可后,作为关东军第1488号作战命令,于4月25日向团级以上军官直接传达该纲要的实施命令。该纲要的基本方针规定,“对满苏国境之苏军非法行为,经周密准备予以彻底膺惩,使其慑服,粉碎其野心”,必要时可暂时进入苏联领土。该纲要第四条还明确指出“在国境线不明确的地区,防卫司令官有权自主地进行国境线认定”。(42) 也就是说,本纲要的目的是对苏军(包括其同盟军蒙古军队)的“不法越境行为”给予彻底惩处,那么实施本纲要就需具备两个前提条件。一是判断苏蒙军队是否越境的基准,即确定边界线。关于这一点,如上节所述,日本主张“哈拉哈河界线”说,已将苏蒙军队越过哈拉哈河视为“不法越境行为”。二是“防卫司令官”是否拥有判断苏蒙军队是否越境的实际权力。在“满洲国”拥有最高军事权力的是关东军司令官。根据1936年4月参谋本部发布的命令(“临命第323号”),废除了关东军司令官对“满洲国”边境地区实施军事行动须向参谋本部总长实行事前报告的规定,允许其在认为必要的情况下,在“满洲国”全境范围内随时随地调动和使用兵力。(43) 由此,关东军对于诺门罕战役的行动,是在关东军坚持“哈拉哈河界线”说的基础上,《满苏国境纠纷处理纲要》作为关东军参谋课全体一致的构想,得到拥有自由调动和使用军队权力的关东军最高军官的认可并下达实施命令,也得到了参谋本部的默认。(44)因此,该文件作为“国境纠纷奖励纲要”(45)和“关东军的国境纷争的经典”,(46)成为关东军发动诺门罕战役的战前动员令,而边界纠纷问题则成为最好的行动借口。 五、结语 1939年9月16日,日苏代表共同宣布停战,诺门罕战役以日军的失败而告终。日苏停战后,成立了旨在明确边界线的委员会,至1940年8月,完成了“满”蒙边界的界标和界柱的划分。诺门罕地区的边界线基本就是以苏蒙所主张的“河东界线”划定的。其中,胡鲁斯台流域的边界线与诺门罕战役前苏蒙的主张相同,位于诺门罕东南方的罕达盖地区,“满洲国”的主张得到了对方的认可。(47)二战后,在远东国际军事审判上,关于诺门罕战役的审判结果,根据1940年缔结的协定,法庭提出没有必要重新确定边界线。(48) 1949年10月1日,中华人民共和国成立,16日中蒙建交。1962年10月,中蒙两国就边界问题进行谈判,中方提出划界三原则,蒙方表示同意。划界三原则的第一项规定,“中蒙边界从未正式划定和标定,双方各自出版的和第三国出版的应用地图都不作为划界的根据,只作为划界的参考。”第二项原则指出,“目前双方的建议线大部分地段双方认识是一致的,可以先肯定下来,作为实地勘界的依据”。第三项原则是针对争议地区提出的,“按照双方实际管辖情况,照顾双方边民利益和感情,根据互相尊重、平等互利和互谅互让的原则,通过友好协商,进行适当调整,求得公平合理的解决。”(49)同年12月26日双方签订《中华人民共和国政府和蒙古人民共和国政府边界条约》,1963年正式生效,至此中蒙边界纠纷彻底解决。(50) 综上,在诺门罕地区最终划定的边界线,位于哈拉哈河东岸的诺门罕布尔得敖包,而不是哈拉哈河上。显然,这是按照中蒙划界的三个原则而确定的,“雍正界线”的历史痕迹依然可辨,诺门罕战役前日军所主张的“哈拉哈河界线”说被彻底否定。 注释: ①在中国,也有人称之为“诺门罕战争”。苏联和蒙古国称之为“哈拉哈河战役”,蒙古国还称之为“哈拉哈河会战”。日本官方和大多数学者称之为“诺门罕事件”,日本学者田中克彦在其著作中则明确称作“诺门罕战争”(田中克彦:《诺门罕战争——蒙古与满洲国》,岩波书店,2009年版)。实际上,虽然日本战争史学者称其为“事件”,但也认为这是一场名副其实的现代战。 ②(11)(12)(13)(15)(18)(43)(44)[日]防卫厅防卫研究所战史室:《关东军〈1〉对苏战备诺门罕事件》,朝云新闻社,1969年版,第431页、第102页、第103页、第104页、第95页、第313页、第104-105页、第425页。 ③⑤厉春鹏等编著:《诺门罕战争》上卷,吉林文史出版社,1988年版,第2页、第5页。 ④呼伦贝尔城,指现在的海拉尔。清末称作“海拉尔”。1939年成为“满洲国”兴安北省省会所在地。 ⑥卡伦,即边防哨所。1847年增设至19个卡伦。 ⑦诺门罕布尔德,亦写作“诺门罕布尔得”,又称“诺门罕布尔得敖包”、“诺门罕敖包”,均为“诺门罕”的全称。有的将“诺门罕”写作“诺门坎”。“布尔德”,意为沙丘;“敖包”是指用石头堆成的圆锥形垛子,蒙古人常用作祭坛和崇拜之物,也作路标和边界标志之用。据传清康熙年间曾有一个地位为“诺门罕”(仅次于活佛)的上层喇嘛在此讲经,当地因此得名。 ⑧[日]松本草平:《诺门罕,日本第一次战败:一个原日本关东军军医的战争回忆录》,山东人民出版社,2005年版,第20页。 ⑨哈拉哈庙周边地区为平坦草原,非常适于放牧。 ⑩李兆晖:《诺门罕之谜——译者眼中的诺门罕》,[日]松本草平:《诺门罕,日本第一次战败:一个原日本关东军军医的战争回忆录》,山东人民出版社,2005年版,第295页。 (14)(16)《国际条约集(1934-1944)》,世界知识出版社,1961年版,第111-112页、第57页。 (17)满洲里会议上,伪满代表团正式成员共4人,其中的两名日本人斋藤正锐(关东军驻海拉尔特务机关长,陆军中佐,以伪满洲国军政部部员名义参加会议)、神吉正一(伪满洲国外交部政务司长)实为伪满方面的真正代表。斋藤正锐参加会议的意图在于了解苏蒙关系、蒙古对日满的态度等情况。(厉春鹏等编著:《诺门罕战争》上卷,吉林文史出版社,1988年版,第25页。) (19)[日]日苏通信社:《日苏年鉴1935年版》,1935年的“日满苏关系部分”,第151-157页。 (20)(23)(28)(29)(38)[日]北川四郎:《诺门罕前满洲国外交官的证言》,德间书店,1979年版,第81-84页、第84页、第122页、第90页、第100-102页、第76页、第87页。 (21)[日]岛义:《满洲杂感》,吉冈工房,1973年,第115页。 (22)李兆晖:《诺门罕之谜——译者眼中的诺门罕》,[日]松本草平:《诺门罕,日本第一次战败:一个原日本关东军军医的战争回忆录》,山东人民出版社,2005年版,第295页 (24)[日]下河边宏满:《再考诺门罕事件——国境线的真相与事件扩大的原因》,《防卫研究所纪要》第2卷第3号,1999年12月,第134页。 (25)[俄]A. D库茨克斯:《诺门罕,草原上的日苏之战——1939》上卷,岩崎俊夫、吉本晋郎译:朝日新闻社,1989年版,第17页。 (26)Alvin D. Coox. Nomonhan: Japan Against Russia, 1939, Vol. 1(California: Stanford University Press, 1985), pp. 143-145. (27)[日]辻政信:《诺门罕》,东亚书房,1950年版,第241页。 (30)《昭和12年满受大日记(密)第19号》,防卫研究所图书馆藏,转引[日]下河边宏满:《再考诺门罕事件——国境线的真相与事件扩大的原因》,《防卫研究所纪要》第2卷第3号1999年12月,第131页。 (31)[日]新田满夫:《远东国际军事审判速记录》(第232号),雄松堂书店,1968年版,第635-636页 (32)[日]石田喜与司:《不归的诺门罕》,芙蓉书房,1985年版,第241页。 (33)[日]下河边宏满:《再考诺门罕事件——国境线的真相与事件扩大的原因》,《防卫研究所纪要》第2卷第3号,1999年12月,第134页。 (34)[日]石田喜与司:《不归的诺门罕》附录《诺门罕附近国境勘查要图》,芙蓉书房,1985年版。 (35)[日]牛岛康允:《诺门罕全战史》,自然与と科学社,1988年版,第10页。 (36)[日]三木秀雄:《诺门罕事件与国际形势》,诺门罕·哈拉哈河战争国际学术会议实行委员会编:《诺门罕·哈拉哈河战争》,原书房,1992年版,第46-47页。 (37)[日]牛岛康允:《蒙古——50年的梦》,自然与科学社,1990年版,第147页、第202页。 (39)(40)[蒙]阿荣赛罕:《诺门罕事件发生原因与“国境线不明”论》,[日]《一桥论丛》2006年第2期,第159页、第141-143页。 (41)[俄]C. G. 卢佳宁:《在哈拉哈河上的外交历史事件》,《近现代史》2001年第2期,第43页。 (42)[日]《现代史资料(10)日中战争3》,褐竹书房,1965年版,第106-107页。 (45)[日]大江志乃夫:《昭和史的历史(三)天皇的军队》,小学馆,1988年版,第322页。 (46)[日]谷口胜久:《诺尔台高地独断撤退——诺门罕的秘录》,旺文社,1986年,第177页。 (47)[日]林三郎:《关东军与远东苏军》,芙蓉书房,1974年版,第182页。[日]防卫厅防卫研究所战史室:《关东军〈1〉对苏战备诺门罕事件》,朝云新闻社,1969年版,第734-735页 (48)[日]新田满夫:《远东国际军事审判速记录》第十卷,雄松堂书店,1968年版,第736页。 (49)吕一燃主编:《近代边界史》上卷,四川出版集团、四川人民出版社,2007年版,第584页。 (50)根据中蒙边界条约中两国边界线的走向叙述(二十五),关于中蒙东部边界线即诺门罕地区的边界线,由北向南具体划定为:“……由胡得日尔河顺河而下,到该河和努木尔根河的汇合处,再顺努木尔根河而下,到该河和哈拉哈河的汇合处,然后顺哈拉哈河而下,到877.8高地北偏西约3.1公里处,再离河大体向北偏东,到哈拉特乌拉音敖包(标高为1013.5米的巴润温都尔东南约3.35公里的一个山头),然后以直线向西偏北到988.9米高地以东约0.6公里的小山头,再以直线到艾里斯乌拉音敖包(在899.7米高地东北约1.2公里处),然后以直线到标高为973.0米的达尔罕乌拉(呼拉德乌拉),再以直线到诺门罕布尔得敖包(在761.2米高地东偏北约4.5公里处),然后再以直线到希林呼都克东南0.1公里的一个敖包(希林呼都克音敖包),再以直线经过706.2米高地到哈拉哈河,然后顺哈拉哈河而下,到该河和西拉尔金河分岔处,再顺西拉尔金河而下……”吕一燃主编:《近代边界史》上卷,四川出版集团、四川人民出版社,2007年版,第595页。 (责任编辑:admin) |