|

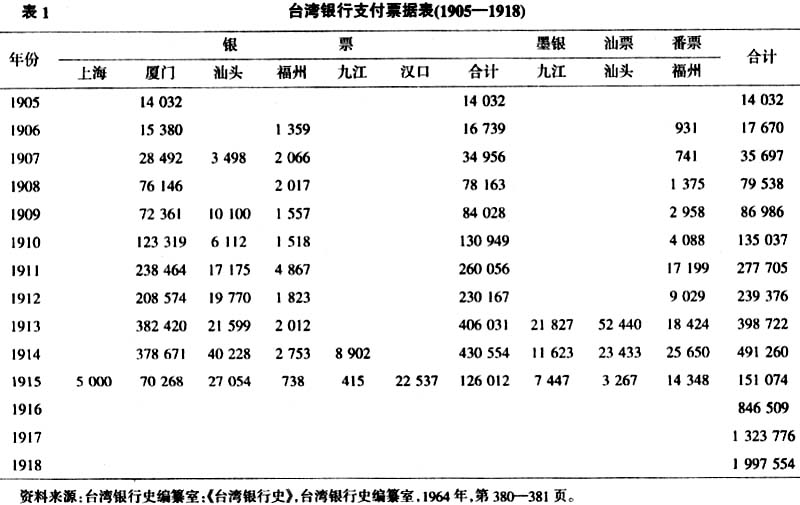

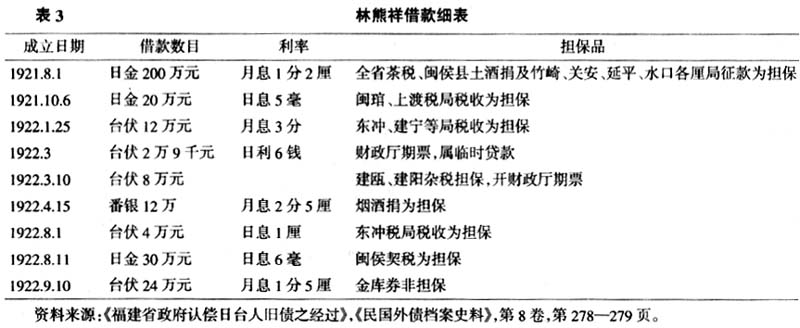

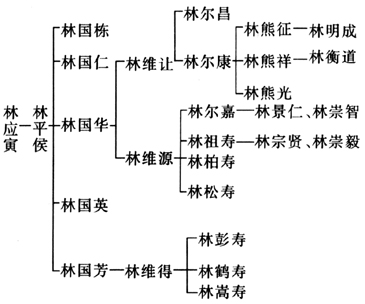

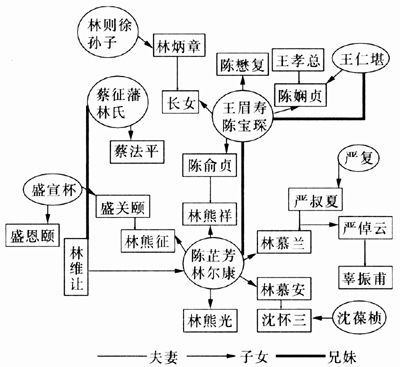

内容提要:民国初期,福建省政府财政发生了严重危机,台湾板桥林氏长房幼子林熊祥利用其在福州的地域人际关系,以私人借款方式介入福建地方财政。这一举措是在台湾总督府和台湾银行的推动下而展开的,也符合闽台世家、官绅的利益。但动荡的政局使该款偿还、利息核算等环节出现了诸多问题。1920年代开始,在债务纠纷中,板桥林氏家族、福州官绅、地方政府、日本福州领事馆、台湾总督府、台湾银行、南京国民政府财政部和外交部等机构和人士交织出错综复杂的政治经济关系,后经多方利益均衡达成整理方案,但最终因抗战爆发而不了了之。 关 键 词:板桥林氏 地方财政 借款 台湾银行 中日关系 作者简介:张侃(1972-),男,浙江温州人,教授,博士生导师,历史学博士,从事中国近现代经济史、区域文化史研究,厦门大学历史系。 近年来,地方债务风险逐渐增大,学界对公共财政与地方债务关系的讨论也日渐增多。大略而言,地方债务包括以地方政府信用为基础向外国政府或国际金融组织筹借的资金。中国近代外债肇始于晚清,起源于地方政府,而后慢慢地成为政府弥补财政紧缺的重要手段。回溯中国近代外债历程,正是晚清地方政府举借外债,才导致中国财政的结构性变迁,最后形成中央与地方政府的共同举债。对于这个问题,学术界已有许多阐述,不予赘论。需要继续追问的是,作为对外经济活动的重要内容,外债除了静态制度外,还有谈判、举借、偿还等动态过程,中央政府、地方政府、外国银行、外国政府以及参与外债活动的各种中介者或经办人因所承担的功能不同,在不同的债务阶段形成了不同的利益组合,而这些利益又决定了外债事务的发展进程。因此,外债研究不仅要探讨制度,更重要的是国家与社会、个体的形态变化。沿用这样的思路,本文以民国时期福建省政府借款为切入点,结合借款成立的日中和闽台的社会经济条件,揭示福建的台湾商人利用地方政治与国际政治变迁介入地方公共财政的过程,并在当时的宏观社会历史的背景下,分析其所蕴含的利益博弈机制。 一 1895年,日本帝国主义通过《马关条约》割占台湾。此后日本朝野有关人士鉴于台湾与大陆之间长期已存在的经济关系,筹划如何尽快将台湾从闽台经济圈中剥离,进而调整台湾海峡的区域关系,使台湾蜕变为日本经济的附庸。按照当时人的表述,即希望“增强东洋贸易之转替作用”,“将现存之台贸易结构,以台湾与香港为主体,转变为日本神户、大阪之贸易为主体,使台地与中国之关系渐浅”[1](P65)。 不过历史联系难以断然切分,政治虽有了区隔,但台湾与福建已长期耦合的经济互存机制,仍具极强的生命力,闽台各类人员仍来往于厦门或者福州,仍然是闽台经济活动的重要力量。慢慢地,日本在台湾的殖民政府意识到,使台湾脱离闽台经济圈只是殖民地经济的一个设想,从长远谋划,殖民模式的最终目标是要继续向外扩张。于是,他们转变了思路,制订出了金融货币的“对岸政策”和“南进政策”,以台湾银行为依托,使其成为“扩展营业范围至南中国地区及南洋诸岛,以为其商业贸易之金融调和机关”,进而掌握香港和上海为基础之外国银行所控制之华南金融权,最终目标是“在中国之经济界树立一大财阀,以为帝国发展之基础”[2](P18)。因此,台湾银行就具有了特别的经济和政治任务,犹如后来所述,“台湾与南中国不仅经济关系密切,而且政治关系亦极密切。而经济上之利害亦直接和国际外交上利害有关,是以将来台银除了吸收厦门地方资金之外,亦有其国际外交之作用”[3](P47-54)。 福建是台湾银行进行金融活动的首要之区,无论机构设置、货币发行、业务往来上,福建均领先于其他南方地区。1899年10月28日,台湾银行进入厦门。1900年,成立厦门分行(支店)。1905年,福州分行成立[4](P720)。在银行业务中,票据支付是金融活跃与否的标志,表1的数据证实了台湾银行以福建为重要经济活动区的事实。而随着台湾银行在福建业务量的扩大,它对福建金融机制的影响也逐渐增强。如台湾银行福州分行的业务以存款、放款汇兑为主,存款有定期存款、特别存款(每年分两季还息,利息面议)等,放款可凭殷实铺户手摺及期票,汇兑则买卖各地电汇及土票。由于信用甚佳,台湾银行逐渐介入福州钱庄的货币系统,也发行了台伏。所谓“台伏”,是福州当时商业区南台发行的货币,称之为“台伏票”,可兑换现洋(银元)。“伏”是“番伏”一词的简称,也就是“番佛”,是明清以来在福建民间通行的西班牙鹰洋。民国金融人士这样描述“台伏”:“当地钱商发行一种纸币,名为台伏。指福州城内南台。伏指番票,意谓南台各钱庄发行之纸币也。台伏或简称曰‘伏’,亦称‘台票’,此于文字上多用之,至谈话时,或称‘番票’,或更简称为‘票’,鲜有称‘台伏’者。发行以来,该地最初流行之杂色纸币,逐渐淘汰,台伏遂成为福州唯一之交易本位。”[5]台湾银行参与发行台伏票,说明与福州地区的金融网络产生了互动。   台湾银行在福建的金融运作相当顺畅,为进一步发展夯实了基础。1914年世界大战爆发后,日本利用西方经济退出东亚之际,获得了在亚洲地区的扩张,金融业务也不例外。根据台湾银行的海外货币发行额和存放款的总体状况(如表2),银行活动在1918年达到了高峰。 随着金融活动的强势展开,台湾银行的领导层把目光转向了政府借款。第二任总经理柳生一义热衷于在华拓展日本势力,他估计革命后的中国可能出现联邦制度,各省拥有自治权和财政独立权。因此对华借款政策不仅注重以中央政府为目标,而且要注重对地方政府放款,不仅注重北方,而且要注重南方[7](P78)。在此观念下,他积极推动对福建省的借款行动,希望利用台湾银行福州分行,通过允诺借款得到利益,并利用地方政府借款时的财政抵押控制地方财政。 情况也确实如柳生一义所愿,1911年福建省布政使就先后向台湾银行借款4次,以税厘为担保①[8](P571-576)。辛亥革命后,福建军政的孙道仁、许崇智、岑春煊、刘冠熊、李厚基割据地方,财政困难甚突出,1913年福建省曾向中央抱怨,“本省财政支绌情形,实甲全国”,“入款则税厘远逊于额征,出数则政费军需,急如星火”,亏短之数已达三百万两[9](P34)。因此,台湾银行进一步推进福建省政府的财政借款。1917年9月,第二次南北战争中,李厚基主政福建。1918年4月,段祺瑞命令福建督军李厚基以“援粤军总司令”,出兵攻粤失败,闽南财赋之区被陈炯明、许崇智的粤军占领。李厚基为了支付军费,于1918年10月向台湾银行借款,产生了“福建省台湾银行借款”。该借款合同称为《福建省延期借款契约》,由财政厅厅长费毓楷经手,以财政厅期票为抵押,指定茶税为担保,数额为682 625元②[10](P567)。 二 1921年,福建省政府为统一财政和整理借款,依照旧有借款的模式,再次向驻闽日本总领事提出借款请求,希望台湾银行予以解决。此时的福建总领事接到请求后,并没有要求台湾银行准备借款,而是向外务省报告,决定由林熊祥以借200万元为限度,展开借款协议。1921年10月,在李厚基及财政厅厅长费毓楷主持下,林熊祥借款成立,借款200万日元。在此后的1921-1922年,福建省政府共向林熊祥贷款9次,成为“福建省政府的最大贷款人”,以日本政府的估计,“作为个人的借款,日本对全中国也没有这样例子的大量借款”[11](P161)。具体借款事项见表3。  林熊祥为台湾板桥林家林尔康遗腹子,自幼为舅父陈宝琛教养,1917年赴日本东京高等科学习哲学,1918年返台湾主持建兴株式会社。1920年3月14日,与闽台及日本商人合股在福州成立株式会社建兴公司,经营木材的贩卖与加工业务,其中冯子修15万元,赤司初太郎12万元,林熊祥12万元,林熊祥担任了总理[12](P126)。从表面上看,林熊祥私人介入福建省政府借款,代表台湾银行从福建省借款体系中退出。实质则不然,这种替代过程是台湾殖民政府极力去推动的,借款仍在台湾银行对岸经济发展战略之内展开。两份借款合同中所规定的借款担保品可以说明部分问题。 台湾银行曾因福建省政府无法偿还借款余额48万日元,于1920年11月30日改订有《福建省财政厅借款追加契约》,但鉴于茶税季节已过,遂增加担保,“指定竹崎、沙埕、洋口之各厘金局之税收”为追加担保品。在林熊祥与福建省政府签订的1921年《福建省整理借款契约》所规定担保品,“以闽侯县酒捐及竹崎、闽安、水口、延平等厘局征款二项并福建全省茶税收入为担保,但关于茶税,须承认民国七年十二月二十一日订约之福建财政厅对台湾银行之担保有优先权”。不仅与台湾银行改订的担保品雷同,而且保证台湾银行权利的债务优先权。而在附加条件中规定:“本利偿还手续,规定存入担保诸税收入于台湾银行时,乙得指定诸税征收代表。该代表之薪俸及关于征收之经费,由福建省财政厅负担。”在此还可以延伸一点内容说明两者连接关系,即担保品收入的监收制度,《福建省财政厅借款追加契约》中,台湾银行指定柯保罗为监收员[13](P134)。柯保罗也为日籍台民,在福州上杭街开设有柯正记洋行,不仅经营台湾土地,而且也参与闽江上游的航运。在林熊祥借款中,所谓的“乙指定诸税征收代笔”,此人即为柯保罗,他充当林家账房,也替林熊祥处理与财政厅的相关债务事宜。 顺延台湾银行借款合同所规定的担保而发展到林熊祥借款合同所规定的担保品,还只是从现象上去说明台湾银行借款战略的连续性并不是私人借款出现而中断。就深层原因而论,之所以转变借款主体,源自于日本殖民战略政策的变化。随着台湾银行在华南势力的扩张,反日情绪也慢慢高涨,1919年11月台江发生“闽案”,福建民众反对日本经济侵略,福州厦门等地拒用日资台湾银行发行的钞票,存户纷纷提取现款,发生了滚兑风潮,台湾银行虽挽回局面,但是台钞失去了市场,迫使台湾银行收回全部台钞。如郑林宽描述的,“汇丰、台湾等银行钞票,曾一度畅行,且历有年所,惟自民八抵货运动发生以来,外钞始渐敛迹”[14](P226)。在此情形下,台湾银行就需权衡金融扩张的适度。与此同时,台湾殖民政府已展开第二期南进进程,在孟买、泗水、苏门答腊、巴达维亚、曼谷等地设立支行,也影响到在福建借款的力度,“第一次大战时,该行业业务大为扩张,后因金融情况不佳,放款不易收回”[15](P965)。更为直接的原因是台湾银行与朝鲜银行、兴业银行组成对华借款银行团,筹划了对段祺瑞政府的“西原借款”等政治性借款,而与中国合办事业中,投入了将近3 000万日元,有2/3处于睡眠状态,既不能归还日本,也谈不上获利[11](P104)。这些借款所引发的债务纠纷已经影响到了日本政府以经济渗透获取政治利益的政策趋向。 借款主体转变为林熊祥,是殖民政府经过细致谋划后的选择。台湾银行为了能在台湾、华南、东南亚开展经济活动,一直认为非有华南与台湾的当地商股参与不可,“台湾资本有向中国输出之倾向,因而于台银招股时应劝诱台人加入投资,以吸收台人资金”[16](P65),即注意引入、吸引地方名流和商业世家就成为股东,在股份结构中,除了日本殖民官僚、日本人之外,台湾44人拥有6 906股,占总股本资金的14%[3](P43-46)。 以台治台、以台人为依托向华南与南洋扩张是台湾殖民政府的既定战略方针,因此在殖民官员的视野内,台湾第一家族——板桥林家一直是极力拉拢的对象。林维源于1897年5月8日回国定居鼓浪屿,为了保护林家产业,他令三房林彭寿回台湾加入日籍。林彭寿回台后,被推举为林本源家族的总保证人。需要说明的是,林家族人以入日籍居多,保留中国籍大略只有二房林尔嘉,而林尔嘉长子林景仁也加入了日籍。林家的简略支系如图1。  图1林氏家庭简谱 1907年,林彭寿的财产监护被免除,林家推举林熊征统管产业,林熊征清算后发现林彭寿等肆意动用公款甚巨,于是各房产生矛盾。1911年三房汇集台北,废止家政管理合同,各房各管。在此分化过程中,殖民政府与林家大房的关系比起其他房支要来得密切。林熊征因股票下跌而濒临破产,后因台湾银行融资而解困[17](P680),因此以林熊征为首的林家大房成为台湾殖民政府所推举的台人代表,扮演亲善的桥梁,领导台人与日本政府合作,协助日本推行南进。林熊征担任了大稻埕区长、台北州协议会员、总督府评议员等职。 除了政治身份之外,林熊征与台湾银行在闽台及南洋的金融合作也极为广泛。1916年日本小仓文吉策划在大稻埕成立新高银行,供给茶商资金,1918年9月增资200万元,并在厦门、台南设分店时,林本源家族参与其中,大房林熊征、二房林景仁、三房林鹤寿都担任了监事。金融上最为重要的合作是成立华南银行,这是台湾银行利用林熊征的个人关系所建立的海外金融联络机关,华南银行的经营由台湾银行控制,具体管理者均为日本人。但资金1 000万日元(实缴交500万元)均由林熊征在台湾、菲律宾、爪哇、新加坡等地招募,因此华南银行的董事、监事、顾问中包含有中国、台湾士绅,董事除了林熊征外,还有林烈堂、陈守中,而中国人则有盛恩颐、黄庆元、刘炳炎、李双辉、刘崇伟、梅普之、郑俊怀等,顾问中有不少南洋侨领。林熊征还一共与日人合资17家企业。许雪姬将其分为四类:一是日本政府扶植林本源家族的企业;二是林熊征个人所组建的公司;三是与日资合办的公司;四是与本地资本家合资的公司[18](P61-74)。 台湾殖民当局主要合作者是林熊征,而在政治经济利益上,林熊光、林熊祥等人是连枝一体的,林熊光娶日本女子石原文子为妻,担任台北州协议会员,并于1937年接任林熊征的总督府评议员。而林熊祥担任福州台湾公会会长,于1941年又接任林熊光的总督府评议员。因此,无论从经济利益角度,还是政治代表角度,选择林熊祥介入福建省政府借款完全符合殖民政府的意愿,也正如后人所认识到的,“福建省当李厚基为督军兼省长时,攻粤、扩军,曾无宁日,搜刮不足,即以举债继之,而当时日人、台人,乃利用借款,以资侵略”[19](P563)。 三 林熊祥能进入福建省政府借款,还得助于林氏家族与地方政府、上层社会的密切关系,除了上文已梳理的林本源家族谱系之外,林氏的姻亲网络大致如图2:  图2林氏的姻亲网络图 林家大房的姻亲及家族网络涵盖了近代福州的大部分具有极高政治地位的世宦大族,相比林维源系主要与印尼侨领张煜南、金门旅日富商王敬祥等具有商业色彩人士结亲的特点,与政治接触机会更多一些,因此林家长子林熊征也早卷入福建政治。1910年,广州起义前,旅日同盟会在东京的十四支部长林文通过陈宝琛的儿子陈懋复(几山)和姻亲王孝总向林熊征募捐,林森与林熊征也交往密切,林熊征曾参加林森组织的上海“福建同学会”,林熊征的管家蔡法平支持革命党,在他们的推动下,林熊征捐了3 000元日币。林文半数购买了枪支储藏在福州日本商号,另半数为40-50名福建同志赴港旅费[20](P13),其中包括林觉民等人。 1911年底孙道仁因财政困难曾向林熊征借款15万元,孙道仁与林家也有姻亲关系,林尔嘉三子林鼎礼娶孙道仁女孙慧英为妻。林熊祥与蔡法平商量,两人私产合资,以林熊征的名义借给孙道仁,但因福建取消独立而未果[17](P688)。后孙道仁经由省议会通过,拟向林熊征借款100万元,双方订立了草约,共10款。在此款的运作中,林熊征设想先向台湾银行低利贷款,高利转给福建省政府,赚取差价。此项借款后因台湾银行接手,也没有成立。作为商人,林熊征力图利用各种机会获利。 林熊祥与其长兄利用借款盈利的思想是一致的。他从日本留学回到台湾,因从小得到舅父兼岳父陈宝琛喜爱,比较喜欢居住在福州,因此长期生活在杨桥巷。福州人习惯称其为“台湾林”。林熊祥每年收租时到台湾,带回的是台湾银行汇票,着重在福州开展经济活动,由此与福建省政府官员交情匪浅,产生了款项往来关系。1921年,《福建省整理借款契约》说,“中华民国福建省政府(甲)为偿还由林熊祥与其借来之各项借款及振兴实业,更由林熊祥借来日金二百万元。甲偿还民国八年四月二十六日历次与乙缔结各种借款全部”。如果细细分析这句话,大略可以推断林熊祥前此与政府有着非正式的款项往来,为了保证自己的利益,即利用台湾银行推出他来承担福建省借款之机会,兼顾台湾银行的殖民意图之余,通过正式借款合同清偿了1919年以来的各种借款,不可不谓是自身经济利益的最大化。 作为商业世家,林熊祥运作借款“在商言利”的色彩相当浓厚。他利用台籍身份,向外资银行借款,如台湾银行、日本劝业银行等给予了支持,低利进,高利出,赚取利率差。与此同时,他又借助福州人脉,在签订借款合同时,取得诸多优惠,先期扣利息款,有的所有利息都在成交时全部预扣,有的预扣两个月并预扣第3个月以后之息金半数。再者就是有附加条件,如若到期未能偿还则必须重订利息比率等。另外,在借款担保品的筹划上,财政厅直接征收的捐税,如厘金、茶税、牙税、杂税被林熊祥定为抵押品,派员监督税款。这些担保品每月的收入优先抵还借款,以林熊祥的收条缴交财政厅。为了能及时收回捐税收入,林熊祥在合同条款中规定需要他派人到各捐税机关监视,为“监收员”,薪水由财政厅负责,以保证借款的有效偿还。 如图2所示,林熊祥在福建的生活与经商均在本地庞大的官宦政治与地方经济的网络中展开,借款也不例外。借款与政府财政直接关联,预备立宪后,福建清理财政局监理官为严复长子严伯玉;光复之后,政务院财政次官为蔡法平,这些人与林家均有亲朋关系。1916年,林炳章为财政厅厅长兼任印花税处长,作为林熊祥的连襟,更为直接地提供信息及便利,进而以合股方式也参与借款。根据曾担任过福建省财政厅职员的钱履周回忆,如吴继篯(半野轩主人)及林炳章均是林熊祥借款的大股东,陈礼刚、陈几士(陈宝琛之子)、蔡法平也有股份,林熊祥与股东之间另有契约关于利率、回扣等[20]。正如后来清债情况说明中指出的:“盖此项借款,颇有一部分当时本属政财绅商各界之款项,一方因贪图回扣重利,一方又恐军阀借后,恃势不还,乃假借台籍名义放借,以便追索。”[22] 这些人参与借款股份,除了姻亲联络关系之外,还与福建盐政管理体系有关。福建盐务分为东、西、南、北四路和“县澳”、闽浙总督许应骙在任时,将泉州浔美场、莲河场、漳州浦南场、诏安场交归闽绅陈(宝琛)、叶(在琦)、邵(积诚)、林(炳章)四个家族承办,他们运销四场盐斤到闽西北山区,主要运作人为盐运使林炳章,他包销尤溪、龙岩、长泰的“溪岩泰帮”,另与叶、邵两家合股包建安、欧宁、建阳、崇安、南平,称建“瓯崇平帮”。吴继篯继承父亲吴维贞世袭了盐运专卖权,设有吴盛记,为建瓯阳盐帮。陈礼刚(陈俶范)控制了宁德帮、八都帮、下铺帮、福鼎帮,经营东路盐政。由于盐政与财政税收体系联系很紧,参与盐政的官员和商人关注民国初年财政制度的变化,希望从中获取利益。福建较为突出的是仓促间宣布裁免全省厘金。福建财政以田赋、厘金为主要收入,厘金“为常时税亦无不可”,包括了茶厘和百货、洋药,1908年达到财政收入的17%,仅次于洋税和地丁[23]。由于缺乏通盘考虑,反而增加了财政困难,不得不以“商捐”名义恢复厘金。李厚基上台后,则改厘金为包办。包收即由绅豪或富商以包揽的方式,向政府缴纳若干定额包银以后,即取得该向厘金的征收权,超争之数,即为承包人所有,不足也由其垫赔。包办只行于广东、浙江。财政制度的变迁往往留下牟利空子,福建厘金以前是散收为主,此时福建政府推行包办,福州绅商深谙其中利益之丰厚,“闽省各厘金包办人隐旧历年内正厘金旺收之时,故多延长期间,以达其发财目的”[24],于是就借助林熊祥借款,延续台湾银行税厘担保的旧例。晚清厘金征收有厘金总局——各地分局——分卡的体系,福建厘金征收机构为:福建通省税厘总局、厦门税厘总局;再下设泉州、永春、建宁、兴化、延平、邵武、漳州、汀州等府局,各县再分设卡。林熊祥借款以闽琯、上渡、东冲、建宁等地厘金为担保品,部分原因是他们的经济控制力主要在福州与闽北,可有效地进行厘金包办,例如竹崎厘金指还林熊祥借款,林熊祥指定马光桢承包(马光桢系林炳章任内管收入的科长)。 厘金涉及面较广,使得福州商人在不同程度上与林熊祥借款发生了关系,因为后来的调查报告还特地提及了,“居间撮合以图中饱者,则有省商黄瞻鸿、罗勉侯、林炳章等”[19](P563)。黄瞻鸿出身于黄恒盛家族,1915年任福州总商会会长,经营布业。罗勉侯接任黄瞻鸿为福州商会会长,为南台商业世家,经营恒和钱庄,并在进出口、木材、茶叶等有多种经营[25]。这些情况说明,台湾殖民政府及台湾银行利用林熊祥介入福建省政府借款,固然实现了其殖民意图,但林熊祥的借款实践离不开他所依存的特定社会经济环境,换而言之,晚清民国初年福州地方政治经济的运作网络是林熊祥进入借款的基础,这直接影响了借款筹款和担保品选定等具体内容,因此从借款过程看,诸多环节远不是殖民色彩的单向描述所能涵盖的,必须放置于地方社会网络中才能得以说明。 四 民国初年的福建政治动荡不定,承担政府债务的金融风险很大。虽然林熊祥及相关债务人有充分的利益保护措施,如利息、担保、偿债等内容,但偿还情况并不理想,往往没有偿付到位,以期票暂付,或者延期偿还。于是进入了借新债还旧债的循环,把欠的本金、利息和延期利息都滚动成新的本金,再借凑若干,重订契约,增加抵押。后来的几笔借款,划账的居多,现金不多,同时还的愈少,欠的也就愈多。尤为严重的是,1922年10月,李厚基垮台导致福建政局变动,其所借款项不在承认之列,具体理由是“供私人挥霍而举债,政府应否负偿还之责”,“除在任时所还者外,遂趋于自行消灭之境”[19](P564),与此同时,厘金被军队截留,无从偿还。 在此情况下,林熊祥一方面以日本领事为护符提出还债要求,1923年3月将请愿书及借款合同呈交总领事,提出“时局动乱,致该约停止履行,敢烦设法转达照约履行”[26](P283),另一方面联合利益共有者积极活动,林炳章于1923年4月再度成为财政厅长,按照后来调查报告的说法,“林炳章因政府对其曾负有债务,即多方钻营,获任财政厅长。为保持非法利益起见,即将李厚基时代所有借款,概行加以承认”[19](P564)。于是在取消借款合同中抵押与监收员之条款的条件下,1923年6月,由水亭厘局拨台伏4 000元,闽安税关上渡厘局拨台伏1500元,东冲厘局1 000元,屠宰契税两总局拨1 000元,凑成1万元,按月偿还林熊祥利息,一共清偿了3次[21]。1926年,他们又在糖捐项下提留一成偿还[25](P285)。可见,借款兼具殖民色彩及地方社会之背景,在处理债务遗留问题上起了作用。 1927年,南京国民政府成立后,出台了《清理内外公债办法》,对借款予以重新处理,停止了借款偿还。林熊祥鉴于中央政权再次更替产生的影响,通过日本驻福州西泽领事致函福建省政府,希望按照广东财政部承认国民政府未成立前之全部外债模式,解决外债偿还事项。其中特别关注原来借款合同中的担保品,因为福建省政府已按照“裁厘改税”设想,组织裁厘委员会分会,厘金名目的消失,意味着借款合同中担保品规定成为一纸空文。于是,日本方面及林熊祥声明:“省政府业已裁撤厘金,同时开始征收特种消费税。则以省内厘金为担保之林熊祥借款及台湾银行借款,实际仍享有代替厘金之新税上之担保权”[26](P284)。林熊祥屡次“呈驻闽日领署及迳呈台湾督府转函驻日使署,分向中央闽省府切实交涉”,主持福建军政的杨树庄、方声涛赶紧着手清理[21]。 南京国民政府成立后,开始外债清理工作,地方政府借款也在清理名单之中,“因军阀政府举债多如牛毛,究竟何者正当,何者非法,实际有清理必要”。中央政府认为林熊祥借款为正当债务,处理原则是“凡正当债务,汇侯中央对于外债应付办法再援例办理”[19](P564-565)。经过一番讨论,国民政府决定由福建地方政府谋划偿还办法,“上项借款系属福建省债,应还本息当时合同订明,由该省担保偿还,其中日金贰百万元,虽由前北京政府备案,不过为一种核准手续,并非一经备案即为承认偿还。……所有上项借款欠付本息应由债权人向福建省政府接洽清理以符原案”[17](P691)。于是,闽海关监督兼外交特派福建交涉员许建廷前去调查来龙去脉,呈报相关情况给外交部备案[26](P283-288)。不过,1931年“九一八”事变爆发,林熊祥离开福州返回台湾。十九路军入闽后,此项外债交涉停顿,态度也起了变化,认为“林熊祥等之高利借款,手续不合,即置之不理,当亦无可奈何”[19](P563)。 1935年陈仪到任,就1927-1932年的内债设立福建省债基金保管委员会,拟定“清理旧欠公债条例”处理债务。林熊祥债务有了转机,林炳章之子林成墉联合福州总商会黄瞻鸿、罗勉侯,再次怂恿林熊祥通过日本领事馆交涉债务,并由林知渊、李择一、张果为游说陈仪,组成张果为员长的省债整理委员会,清理债款,并由林知渊与日本领事商议清偿办法。林熊祥借款累计为日金2 390 208元,台伏418319,番银78 937,经过核算,为43万银元,2 297 033日元[27](P279—282)。 不过,令世人惊讶的是借款利息,前者的利息达10 110 348.98银元,为所欠本金的23.5倍,后者达1 448 155.25日元,为所欠本金的6.3倍,“利息超过国际借款之规定者数倍”。经过财政厅与林熊祥等协议,最终审定,“并将所有以前财政厅月付之一万元级最后历次还款,概在日后扣还之本金内扣算,不能认作利息”,确定偿还林熊祥大洋38万元(原来台伏票折算为大洋)、日金230万元,一本一息,利息为6厘29](P289、290)。并经日本驻福州领事同意,以协约草案派林知渊到南京请示行政院,1935年11月27日,在行政院与财政部、外交部、军政部相关人员审查草案以后,确立了18年4个月的还款方案[29](P293)。 1936年3月5日,签订了《福建省政府清理林熊祥、王启泽及台湾银行等项借款合同》:换算林熊祥借款本金共为2 691 400日元,与其他两项一并偿还。1935年还国币24万元(以1935年福建省政府六厘建设公债票18万元为抵押于台湾,后以现金赎回。另外6万元,以现金直接偿还),1936年7月至1941年6月,每月还2.5万元,共150万元;1941年7月至1946年6月,每月还3万元,共180万元;1946年7月后,每月还4万元,估计1951年全部还清。其利息部分,以一本一利并作本金,另定利率。自开始还本之日起,年息6厘,利随本减。此前15年间所产生的利息差额,以10万元国币作为补偿[30](P296-297)。1936年7月开始,林熊祥每月派人到财政厅领2万元,以各户所股份比例分派[20]。抗战爆发,借款偿还就此作罢。 五 林熊祥的福建政府借款相比较近代中国政府所举借的大量外债,情况有点特殊。债权人林熊祥身份为日籍台民,其借款资金来源有台湾银行支持,与此同时,作为板桥林家大房的幼子又可依托林家与福建原有的社会经济关系来运作借款。从这些历史面貌看出,日本殖民者割台之后,台湾豪绅的社会身份上有了更为多元的面向,也获得了更为灵活的空间,他们一方面仍保持着区域社会文化网络原有的角色,另一方面成为日本在台经济势力向对岸或东南亚渗透的辅助力量。 近年来,在商人商会研究中,诸多学者希望从自治性与自主性特征中寻找中国“市民社会”的某些图景。上述个案可以提供一点反思的是,近代商人群体的政治倾向并非千篇一律,就民国初年活动于闽台两岸的以林熊祥为代表的跨界商人而言,他们表现出了一定的政治参与性,但绝非学界所认为的政治独立性。他们之所以喜欢与各种政治力量联盟,是希望达到两个目的:一是与殖民政府保持良好的合作关系,保全林家在台湾的产业,在这一点上与许雪姬对林氏家族性格的说明一致,林家一直有寄托政治势力,取得朝廷爵位,以保护家产及相关利益的倾向[17]。二是通过社会转型获得最大经济利益,因此利用社会网络及其他资源,从借款扩散到力图控制厘金,在借款偿还出现困境之际,则不断地利用殖民政府的外交手段与福建政府交涉,使一笔本来可视为无确实担保的外债重新被确认。不过,林熊祥借款最终以失败而结局也足以说明,商人毕竟只是社会经济活动的一部分,经济利益的获得和保存还是离不开宏大的国内外政治进程,而且依托政治而获得经济利益,最终只能使其卷入政治,并在政治的夹缝中挣扎。 注释: ①1911年1月28日,借日金5万元,洋平番银5万元;1911年4月10日,库平银5万两;1911年5月8日,库平银2万两;1911年6月30日,日金7.5万元,洋平番银7.5万元。 ②根据合同,借款期限为1918年10月-1919年12月,月息1分,分8期偿还。 参考文献: [1]台银之特权与义务[J].台湾协会会报,1899(6). [2]高北四郎.台湾的金融[M].台湾:春秋社,1927. [3]台湾银行的过去、现在、将来[J].台湾协会会报,1899(6). [4]台湾银行史编纂室.台湾银行史[M].东京:台湾银行史编纂室,1964. [5]裕孙.福州台伏志研究及其废止问题[J].银行周报,1928(7). [6]日本在华之银行业[J].银行周报,1917(30). [7]清水孙秉,大野恭平,等.柳生一义[R]//黄琼瑶.日据时期的台湾银行1899-1945.台北:台湾师范大学,1991. [8]外交部抄送日使照会及借款表致财政部公函(1914年5月14日)[R]//财政科学研究所,中国第二历史档案馆.民国外债档案史料:第3卷.北京:档案出版社,1992. [9]王孝泉.福建财政史纲[M].福州:福建省县政人员训练所财政班,1924. [10]福建台湾银行借款清单(1933年5月25日)[M]//财政科学研究所,中国第二历史档案馆.民国外债档案史料:第6卷.北京:档案出版社,1992. [11]樋口弘.日本对华投资[M].北京编译社,译.北京:商务印书馆,1959. [12]外务省调查[M]//张雁深.日本利用所谓“合办事业”侵华的历史.北京:生活·读书·新知三联书店,1958. [13]福建省财政厅借款追加契约[G].王铁崖.中外旧约章汇编(3).北京:生活·读书·新知三联书店,1962. [14]郑林宽.福建省纸币发行中沿革与现状[G]//福建省政府秘书处统计室.福建经济研究.永安:福建省政府秘书处统计室,1940. [15]台湾银行调查暨检查报告书(1946年2月19日)[M]//中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第5辑,第2编,财政经济3.南京:江苏古籍出版社,1997. [16]台湾银行设に关すゐ水野遵氏の意见[J].台湾协会会报,1899(6). [17]许雪姬.日据时期的板桥林家——一个家族与政治的关系[G]//“中央”研究院近代史研究所.近世家族与政治比较历史论文集.台北:“中央”研究院近代史研究所,1992. [18]许雪姬.台湾总督府的“协力者”林熊征——日据时期板桥林家研究之二[J].中央研究院近代史研究所集刊,1994(23,下). [19]军委会办公厅抄送闽省府认偿日台人旧债经过报告财政部函(1935年9月25日)附件“福建省政府认偿日台人旧债之经过”[M]//民国外债档案史料:第6卷.北京:档案出版社,1992. [20]郑烈.黄花冈烈士林大将军传[M]//历代人物评咏林大将军传合刊.台北:大中国图书公司,1953. [21]钱履周.林熊祥借款记略[M]//中国人民政治协商会议福建省委员会文史资料研究委员会.福建文史资料:第20辑.福州:中国人民政治协商会议福建省委员会文史资料研究委员会,1988. [22]闽省清理省债[J].银行周报,1935(37). [23]陈友良.近代福建的厘金制度[J].福建商业高等专科学校学报,2001(3). [24]实行海关新税率与裁厘[J].钱业月报,1929(1). [25]罗郁锟.父子三任福州商会会长的罗氏家族[M]//福州市台江区政协文史资料委员会.台江文史资料:第16辑.福州:福州市台江区政协文史资料委员会,2000. [26]外交部亚洲司抄送福建交涉员闽省日债原呈致财政部公债司函(1935年9月26日)附件“福建交涉员闽省日债原呈”(1929年2月26日)[M]//财政科学研究所,中国第二历史档案馆.民国外债档案史料:第8卷.北京:档案出版社,1992. [27]军委会办公厅抄送闽省府认偿日台人旧债经过报告财政部函(1935年9月25日)附件“福建省政府认偿日台人旧债之经过”[M]//财政科学研究所,中国第二历史档案馆.民国外债档案史料:第8卷.北京:档案出版社,1992. [28]财政部公债司拟具审查福建省清还日债案意见书签呈(1935年11月21日)附件“财政部审查福建省政府清理林熊祥、王启泽及台湾银行借款一案意见书”[M]//财政科学研究所,中国第二历史档案馆.民国外债档案史料:第8卷.北京:档案出版社,1992. [29]财政外交军政三部对闽省日债案第二次审查意见(1935年11月27日)[M]//财政科学研究所,中国第二历史档案馆.民国外债档案史料:第8卷.北京:档案出版社,1992. [30]福建省政府清理林熊祥、王启泽及台湾银行等项借款合同(1936年3月5日)[M]//财政科学研究所,中国第二历史档案馆.民国外债档案史料:第8卷.北京:档案出版社,1992. (责任编辑:admin) |