|

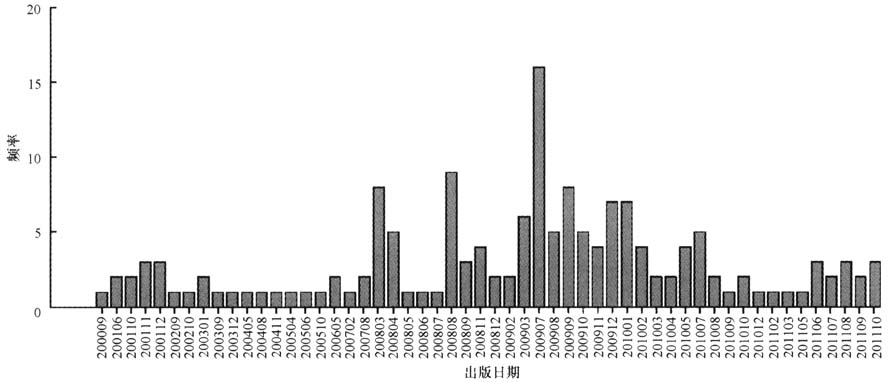

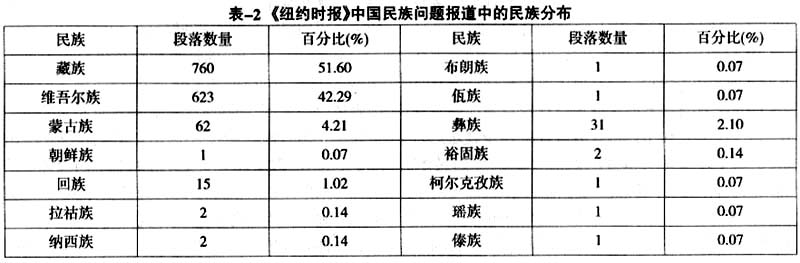

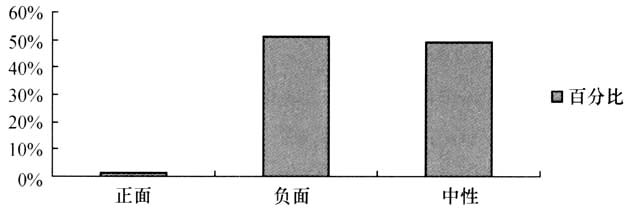

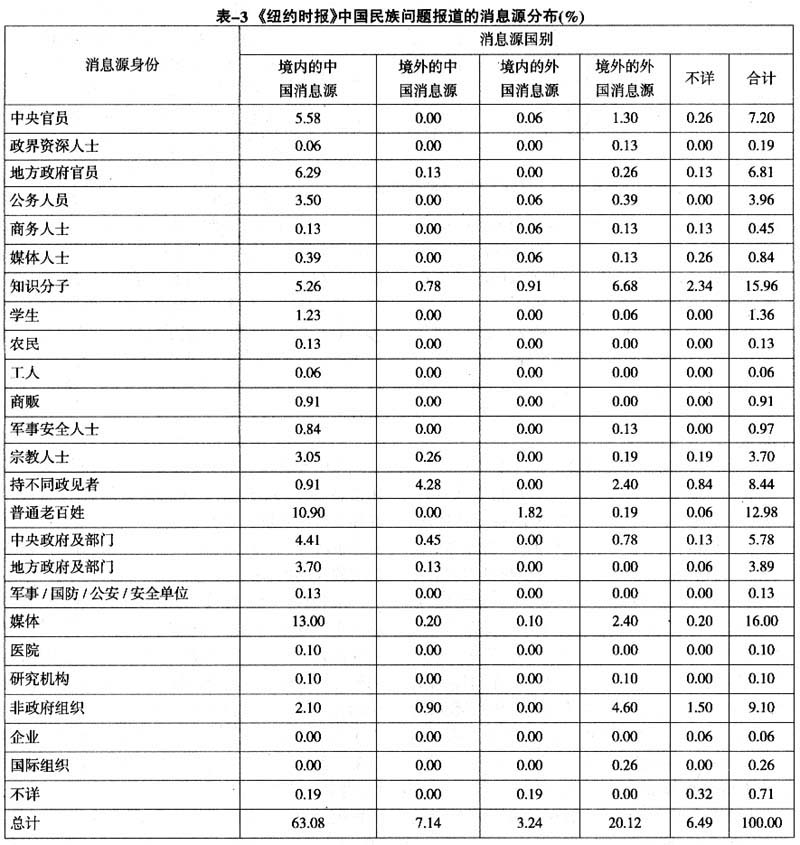

【摘 要】鉴于媒介环境的变化,媒介事件的概念开始从仪式性事件延伸至破坏性事件,破坏性媒介事件也被认为是肇事者和媒体的合作。文章对《纽约时报》2000年至2011年有关中国民族问题的报道进行了内容分析,发现报道已嵌入了破坏性媒介事件的框架,起到了满足分裂分子诉求的作用。有鉴于此,中国应从及时公开信息、传播中国少数民族常态生活、加强对民族问题的信息预警机制以及推动国际合作机制建设等方面着手,增进国际社会的全面了解,削弱乃至消除《纽约时报》等国际媒体以破坏性媒介事件框架报道中国民族问题的负面影响。 【关 键 词】破坏性媒介事件;中国民族问题;国际报道 【作者简介】严怡宁,上海外国语大学新闻学院副教授(上海 200083)。 在国内政治与国际政治二元化边界不断被销蚀、信息呈现自由流动的全球化时代,中国的民族问题被嵌入了国际化语境。在民族分裂分子频频引发冲突的情况下,世界头号传媒强国美国的国际性主流媒体对中国民族问题关注较多,并影响与之相关的国际舆论。那么美国媒体究竟是如何呈现中国民族问题的面貌的?本文将采用媒介事件的视角分析美国第一大报《纽约时报》的相关报道,并进一步思考中国民族问题的全球传媒语境。 一、相关概念和研究方法 “媒介事件”的概念是由戴杨和卡茨提出的,他们在1992年出版的《媒介事件:现场直播的历史》一书中基本确立了媒介事件的研究范式。媒介事件是指那些能够改变电视正常播出安排的重大事件,通常会获得特别的报道和关注。这类事件往往经过策划,具有仪式感和历史性,担负着“庆典仪式的功能,将人们的注意力从寻常事物转移至仪式上来”。①皇室婚礼、国葬、总统就职仪式、人类登月、萨达特访问耶路撒冷、奥运会等重大仪式都会得到大量报道,记者则置身其中成为事件的一部分,受众的注意力也被牢牢吸引。戴杨和卡茨将这类事件总结为“加冕、征服和竞赛”②,媒介通过大量报道凸显其重大性、仪式感和历史意义。媒介事件被认为能够整合社会、调和冲突、重唤忠诚感,维护中央机构的权威,维护社会秩序的符号与理想状态。因而,戴杨和卡茨认为,媒介事件是仪式的组织者和媒体合作的成果,其喻义就是“战争不再”。 但是这一范式也被不少学者批评为具有较大局限性,缺乏对重大突发事件的涵盖。随着冲突和灾难事件越来越得到媒体的重磅报道,新媒体技术带来的去中心化使得人们对仪式性事件的注意力逐渐下降,这一局限愈发明显。为此,利比斯提出了“灾难的马拉松”概念,意指媒介连篇累牍地大量报道冲突灾难事件现场,并采访专家深究原因,甚至批评官方。③媒介事件的概念在此基础上也得到延伸,卡茨与利比斯在2007年将灾难、恐怖事件以及战争等具有破坏性的事件纳入范畴。他们承认,整合社会、稳定社会的仪式性事件的重要性正逐渐减弱;随着受众的碎片化、媒介和政府的可信度降低,受众对“行动”的兴趣逐渐超过“仪式”。因此,当下占据媒介中心位置的是破坏性事件,这种媒介的景观被其比作“和平不再”。④ 在媒介事件的最初概念中,仪式的事先策划是一个重要特点。卡茨与利比斯认为,仪式性的媒介事件是媒介与组织者(如奥组委、皇室等等)合作完成的,已事先就如何呈现事件达成共识,是为巩固权力的控制服务的。他们认为破坏性事件则恰恰相反,它们正是为失控而生。在这类事件中,媒介不再为权力所控,但由于媒介缺乏足够的准备来对事件做出充分反应(比如深入的思考、调查等),报道往往按照肇事者的剧本发展,结果被反权力的势力控制,⑤因此破坏性的媒介事件可以视作由肇事者与媒体共同打造。 破坏性媒介事件的肇事者将与媒介的“合作”视作达成其诉求的重要手段。很多学者都针对恐怖分子制造的媒介事件展开论述。维曼认为,在破坏性媒介事件中,恐怖分子根据媒介的喜好精心挑选目标、地点和时间,以迎合媒介对新闻价值的判断以及媒介的工作时间表。⑥在其1997年的报告《恐怖主义、媒介和政府:视角、趋势和决策者的选择》中,美国国会的研究人员珀尔对恐怖分子的媒介诉求做出如下分析:他们需要自己从事的“事业”得到宣传,以获得世界对其“事业”的同情和理解;他们要让公众明白其正在进行的“事业”是正义的,暴力冲突只是对抗邪恶势力的无奈之举和唯一路径,同时也希望媒介将其行动描绘为他们与政府之间的意识形态斗争,并宣传他们的观点,从而获得其组织和行动的合法化;肇事者还希望媒介能够放大和传播恐惧,进一步造成经济损失,从而通过营造公众对政府的不信任给政府带来压力,最终迫使政府过度反应而采取不妥行为。⑦亚历山大则进一步指出,恐怖主义就像广告一样,通过聚焦大事件,以及反复上演事件保鲜特定话题,从而增强了信息的效果。⑧被称为“城市游击战之父”的马里盖拉的论述印证了上述分析。他认为恐怖主义与媒介具有协同关系,并将“操纵媒介”视为“武装的宣传”,作为战争的三大策略之一。⑨拉科尔因此强调,媒介是恐怖分子的最佳伙伴,恐怖分子的独自表演毫无意义,媒介曝光才是王道。⑩ 随着媒介技术和全球媒介的发展,破坏性媒介事件具有全球空间,它们吸引了全球媒体,也获得了全球观众。哪怕是遥远角落的冲突事件,也能以最快速度暴露在全球受众面前,这一扩大的空间和受众使得肇事者更加倚重对媒介事件的利用。在国际社会空间,破坏性媒介事件的震撼力带来的震惊、愤怒、哀痛等情绪可以成功跨越语言和国别障碍,引起全球受众的共鸣。当事件的媒介空间延伸至全球,肇事者就更容易绕过政府的信息控制,并使信息起到放大效应。通过让遥远的人们感受事件,肇事者使国际受众意识到问题的存在,冲突背后的诉求随之浮现。而随着事件向国际社会层面的拓展,政府的问题被放大,政府承受的压力也进一步增大,也更容易出现过度反应和失误。同时肇事者通过全球曝光,摇身成为全球风云人物,从而具备了引领舆论甚至设定议程的能力。此外,肇事者还进一步通过迎合国际媒介以及其他国家的价值和利益,加强国际社会对其诉求的认同,增强其行为的合法性,同时使政府被孤立,国际压力增大。可以说,全球媒介带来的全球空间和全球受众放大了破坏性媒介事件的效益,肇事者的诉求进一步成为可能。 在破坏性媒介事件的概念中,政府及其权力则是失控的,丧失了在仪式性媒介事件中的主导地位,因此政府与权力机构的媒介诉求正是指向对控制力的恢复,正好与肇事者的诉求相反。珀尔列举了政府的一系列具体诉求,包括设置媒介报道议程,清除肇事者的曝光机会,为肇事者塑造罪犯的媒介形象,消除过于紧张或悲痛的气氛,提升政府的媒介形象,控制肇事者的信息途径、甚至需要媒介主动地谨慎处理肇事者散布的不实信息,保守国家机密以及必要时配合政府散布策略性的信息等等。 就媒介的反应而言,破坏性事件天然符合媒介对新闻价值的需要,因此从某种意义而言,在事件公之于众的一刹那,在政府未及反应之际,媒介实现了肇事者的意图,达成了与肇事者的合作。但是与仪式性媒介事件中媒介被政府系统化、制度化操纵不同,破坏性媒介事件中媒介与肇事者不存在这种秩序化的关系,因此一些学者认为肇事者对媒介的控制力并非那么强大,因为作为在特定社会文化制度下运作的组织机构,媒介对现实的再现总是基于强化自身文化内部秩序和价值体系的需要。有学者对美国CNN等六大电视网进行研究,发现这些媒体在“9·11”事件中都显示了支持美国社会结构和核心价值观的报道理念。(11)鲁勒对《纽约时报》新闻评论的文本分析则发现,该报在对“9·11”事件表现震惊和哀痛之余,还塑造了国家英雄的形象,美国总统和纽约市长成为引领人民克服哀伤、迎接敌人、重整家园的领袖,其决策行动备受肯定。消防员、警察等公务人员也都在报道中树立了高大的英雄形象。通过对“9·11”事件的报道,公众情绪被统一在国家利益和共同的文化价值观面前,社会再次被整合。(12) 但是,当破坏性媒介事件延伸至全球空间,媒介报道成为跨国行为,媒介、受众与媒介事件原生地的社会不再共享共同的社会文化制度,国家利益和价值观的束缚荡然无存。这时媒介事件是在媒介所在国的制度和利益框架下建构的,其中将涉及媒介所在国与事件发生国以及肇事者的利益关系,同时也受到两国媒介文化制度的影响。在这种情况下,破坏性媒介事件的呈现将显现很大的复杂性。 中国民族问题的国际舆论环境就受到了这种复杂性的影响。近年来,随着媒介技术和全球空间的发展,分裂势力频频制造事端意欲吸引全球目光以达到其诉求。其组织对于新媒体的运用和渗透也不遗余力,网上论坛、推特、脸书上都不乏其身影。在分裂分子的策划运作下,“3·14”事件和“7·5”事件的破坏性使得中国的民族“问题”被凸显出来。在这种情况下,处于不同政治文化框架的国外媒体如何理解中国复杂的多民族国家的历史与现状,以及中国民族问题与社会、政治、经济、文化、宗教等问题的交织是一个难题;而中国民族问题与国际及地区局势的关联,更使得外国媒体的报道受到国际关系和利益的影响。 那么在这种复杂的态势下,国际媒体究竟会如何反映中国的民族问题,它们是否会将中国的民族问题设定在破坏性媒介事件的框架中,是否扮演了与分裂分子“合谋”媒介事件、助力肇事者诉求的角色? 针对这个问题,本文以《纽约时报》2000年以来的中国民族问题报道为研究对象进行内容分析研究,以揭示国际媒体对中国民族问题的呈现。《纽约时报》有着“档案记录报”的美誉,非常重视国际新闻,是美国大报中刊登国际新闻最多的报纸,因其高质量的世界报道,成为引领国际舆论的世界主流大报。 本研究所谈的民族问题,是一个宽泛的概念,是指与民族话题相关的内容,并非特指存在的“问题”。因此本文以“中国”和“民族的”为关键词,在LEXIX-NEXIS的数据库中共搜索出《纽约时报》2000—2011年12年间的相关报道165篇。研究以文章段落为主要分析单位,对报道数量的时间分布、报道的话题、少数民族对象、中国主体社会形象的正负倾向、消息源的使用、报道的时间框架、涉及的其他国家地区和跨国组织等指标进行了量化研究,并辅以对标题、关键词以及重点报道具体内容的文本分析。 二、研究发现 (一)破坏性事件吸引媒介关注  图-1《纽约时报》中国民族问题报道的时间分布和数量变化 从《纽约时报》报道数量的时间分布来看,2008年的“3·14”事件和2009年的“7·5”事件无疑成为显著的媒介事件。事件发生的月份中报道篇数都冲向高值,“7·5”事件期间则达到了报道数量的最高峰。受两个事件的影响,事件发生年度内也是连续几个月出现较多报道,说明报纸不仅关心突发事件本身,还对事件的后续情况颇感兴趣。2008年,另一个仪式性媒介事件北京奥运会的举办凸显了民族冲突这一破坏性媒介事件对失控的诉求,因此报纸的相关聚焦继3月份后再次上升,报道数量又一次冲高。 “3·14”事件和“7·5”事件作为破坏性媒介事件的影响不言而喻。从报纸的关注度和报道数量来看,2008年成为分水岭。2008年的“3·14”事件加上接踵而至的2009年“7·5”事件,强化了外界对中国民族问题的关注。自2008年以后,相关报道数量较之前大增。2000年至2007年,《纽约时报》总共只有28篇相关报道,而2008年至2011年,在时间跨度不及前者的情况下,报道总量达到137篇,前后差距非常明显。另外还可以看到,在2000年至2007年的八年时间里,《纽约时报》只有19个月有相关报道分布,而2008年至2011年的短短四年里,就有35个月份有相关报道。 从《纽约时报》的报道表现来看,中国民族问题中媒介事件的暴烈程度越高,引发的媒介关注就越强。尽管西方关注西藏问题由来已久,达赖喇嘛的国际影响也较大,但很明显暴力程度更甚的“7·5”事件聚集了更多的报道资源。“3·14”事件从发生到4月底的一个半月内共有13篇报道,而“7·5”事件仅7月份就有16篇报道,紧接着8月又有5篇报道。文体应用也有所反映,有关“3·14”事件的13篇报道中只有1篇是细节详尽的特写文章,其余都是通报情况的消息类报道。而“7·5”事件第一个月内的16篇新闻中有5篇都是特写报道,占了近三分之一。“3·14”事件和“7·5”事件都较多运用了现场图片,“3·14”事件的13篇报道中有8篇配发图片,“7·5”事件则配图更多,16篇中有13篇。中国民族问题通常上《纽约时报》头版的机会不多,但“3·14”和“7·5”事件的第一个月里均有报道上头版,“3·14”事件为2篇,“7·5”事件则为3篇。 (二)媒介事件框架中的残缺镜像 1.冲突的碎片  尽管中国具有丰富多元、历史悠久的少数民族文化,有着历史与现实交织、国际国内相互渗透的民族关系,以及复杂的少数民族发展状况,但是《纽约时报》这一享有很高国际报道声誉的世界主流大报,在2000—2011年的12年报道里未能尽量全面地展示中国的民族状况,相反从长达12年的报道里看到的是中国民族镜像的严重残缺,中国的民族问题只剩下冲突和暴力。 从报道话题来看,《纽约时报》对中国民族问题的报道基本都是围绕冲突性的突发事件展开的。其中话题比例最高的是社会动荡,占了近30%;其次是由这些冲突引申出的人权民主话题,占比近16%;排在第三位的是中央政府与外交话题,主要是关于政府针对突发事件的反应(14.7%);排在第四位的法律道德话题(7.2%)也是由突发事件延伸出的司法内容;排在第五位的军事国防安全话题(5.7%),则与骚乱事件后派出安全部队有关。可以看出,前五位话题全部围绕冲突事件展开,因此分裂分子制造事端吸引国际传媒眼球、寻求全球曝光的目的基本达到了,中国民族问题在《纽约时报》的报道框架已基本被冲突事件的肇事者定型了。 值得注意的是,与深层分析有关的“民族关系”话题仅排名第六,占5.4%。有助于全面反映少数民族社会生活的报道就更少了,比例超过1%的话题只有人情味、文化艺术和经济贸易。通常为媒体所关注的经济领域,只有1.4%,人情味话题略多(3.1%)、文化艺术报道仅占1.6%。体育、科技、能源、旅游、住房、环境、人口、灾难、劳工、医疗等话题均未超过1%。 可见《纽约时报》关于中国民族问题的镜像主要由各个冲突事件的碎片组成,在冲突事件之余,报纸并未关注中国的少数民族怎样生活,民族关系如何发展,民族政策如何实施。碎片之间缺乏最基本的黏合剂,这样的镜像势必是扭曲的,世人通过报纸看到的中国民族问题也只能是一个由冲突肇事者策划出的怪胎。 2.民族的残缺  尽管中国是一个具有56个民族的多民族大家庭,但《纽约时报》12年的报道完全反映不出中国少数民族众多的特性。我们可以看到,在《纽约时报》提及少数民族的有效段落中,中国的民族舞台几乎只有藏族和维吾尔族的独舞。被提及的少数民族总共只有14个,其中超过一半的有效段落提及藏族,提及维吾尔族的段落也超过40%。蒙古族也是由于发生抗议事件得到相对集中的报道,因而排名第三(4.21%)。其他11个民族除了彝族、回族超过1%,基本都在1%以下。其中只有彝族有一篇专门的报道文章(关于吸毒问题),其他10个少数民族都没有专门篇章报道,仅仅是报道其他民族时在段落中被提及。 《纽约时报》报道中的民族分布与该报对破坏性媒介事件的偏爱是相吻合的。藏族和维吾尔族正是由于分裂分子高调寻求媒介曝光频频制造冲突事件,从而得到了远远高于其他少数民族的见报频度。因此,《纽约时报》对中国各少数民族的报道数量和比例,既不反映中国多民族的现实,也不体现民族的人口比例,而是完全与制造冲突问题的程度和频度相匹配。这对塑造国际社会对中国民族状况的认知是很不利的——在中国大量的少数民族被无视的状况下,中国的民族状况其实是被分裂事件的肇事者和外国媒体共同定义了。 (三)肇事者行动的合法化 正如珀尔所说,肇事者的一大媒介诉求就是使其从事的活动合法化,以争取公众和世界的同情和支持。纵观《纽约时报》12年中国民族问题报道的冲突框架,可以看到肇事者的这一诉求已被报纸充分体现。 1.偏负面的中国主体社会和无能专制的政府  图-2《纽约时报》对中国主体社会的整体形象塑造 从《纽约时报》对中国主体社会的整体形象塑造来看,负面和中性形象占据了主导地位,其中负面略多,占有效段落的51%,中性则为48%。而指向正面形象的段落只有微不足道的1%。在民族关系的冲突框架中,中国政府被呈现为粗暴、压制、无能的形象。“共产党政府”、“共产党统治”这类词汇被频频使用,“当局”等具有贬义的词汇也频繁出现,以降低中国政府在少数民族地区的合法执政地位。在《纽约时报》的报道中,中国政府变成了强占西藏、新疆,掠夺当地资源,剥削少数民族,灭绝民族语言和文化的邪恶势力。 其实,早在2008年以前的报道就已经因循这样的叙事路线,比如藏民对教育政策的不满、少数民族持异见者对政府的挑战、记者报道自由的限制等等屡屡成为报道话题。“3·14”和“7·5”事件之后,这一形象更加得到强化。《纽约时报》甚至借达赖之口把中国政府比作欺凌小鹿的老虎。在事件处理方面,中国政府则往往被赋予“强硬路线”、“加强控制”、“镇压反抗”、“操纵局势”等强势词汇。中国政府在民族问题上被指责的低能罪状则包括:不会倾听另一种文化的声音,不懂得如何对待异族文化,不知如何解决问题,民族政策被屡屡质疑。“7·5”事件报道更把中国政府描绘为前期处理问题不及时、后期处理扩大化的形象。 在《纽约时报》的报道中,中国政府是极权主义的再现,那么肇事者的反抗就成了理所当然。可以说在中国民族问题的媒介事件中,肇事者的合法化诉求与美国媒体的意识形态观念找到了契合点,从而促成了二者的“共谋”。 2.分裂活动的悲情和英雄主义色彩 在《纽约时报》破坏性媒介事件的报道框架中,少数民族是被压迫的族群,分裂分子就理所当然成为反抗压迫的代言人。当报道将西藏、新疆称作被“武力”“侵略”和“占领”的地区,当少数民族的语言文化受到侵蚀,经济利益受到剥削,人口被稀释,分裂活动就开始从被压迫的悲情中透出反压迫的英雄色彩。《纽约时报》在“7·5”事件的报道中,借《中华帝国边缘的争执》一文(2009年7月12日)声称,维族人心中的历史与官方说法完全是两个版本,维族人被称作这片土地自古以来的主人,汉族则被描绘为1949年之后的“入侵者”。《纽约时报》还不时提及上世纪50年代和80年代的几次西藏骚乱,把它们视作争取独立的斗争,欲以藏“独”的长期存在来暗示其合理合法性。 同时,报纸还着重烘托了分裂分子的代表人物——达赖和热比娅的“英雄”形象。在新闻报道中,达赖喇嘛展现出的是热爱和平、呼吁人们诉诸“非暴力”手段争取权利的仁慈形象,是保护族人远离伤害的保护伞,是藏人合理主张自身权利的典范。在《纽约时报》关于热比娅的特写中(2009年7月9日《她在中国崛起又被驱逐,一个维族女人成为代表其族人的面孔》),报道则叙述了她如何在个人奋斗成功后心怀维族权利的政治抱负。热比娅成了率领儿女投入政治斗争,导致子女入狱的另类母亲,被同时赋予悲情与英雄色彩。这种英雄叙事使得分裂分子及其组织披上了带领族群与“强权”斗争、争取幸福的外衣,其目的和行为被自然而然地合法化。 3.消息源的形塑作用  在西方媒体的专业主义追求下,从消息源处引用信息,将事实与记者的主观意见分开,成为西方媒体最常用的报道手段。正是由于消息源引用作为操作手法与“客观公正”的天然联系,其对报道框架的支撑作用更隐蔽,也更有效。 从《纽约时报》12年中国民族问题报道消息源的分布来看,媒体引用率最高,占16%,其中又以境内媒体为主,占13%。其次为知识分子,近16%,境内外各半。列第三位的是普通百姓(未指明具体身份的普通人),接近13%,以境内为主(近10.9%),加上工人、农民、商贩、学生等,来自境内普通人的消息源总共略超13%。排第四的消息源是非政府组织,占9.1%,以境外为主。第五位是持不同政见者,比例超过8%,也是以境外为主。国内地方官员超过6%,中央官员近6%,其他公务人员近4%,中央和地方部门都各在4%左右。宗教人士的比例接近4%。军事安全机构及个人所占比例都很低。 尽管官方消息作为权威消息源历来受到媒体普遍重视,但《纽约时报》将中国政府视作冲突双方之一,因此中国官方消息成为与种种竞争的声音并存的信源之一。在中国的民族问题报道中,《纽约时报》引用了不少冲突事件的观察记录者(比如媒体)和亲历者(经历冲突的百姓),以及媒体认为相对中立的思考者(知识分子)。作为外国驻华媒体,《纽约时报》的记者在很多时候无法身处事件现场,因此转引其他记录者和目击者成为其还原现场和真相的重要手段,思考者则帮助媒体进行评判和分析。 但是《纽约时报》的消息源使用带有明显的意识形态框架。比如在《纽约时报》不得不频频引用中国媒体(因其对现场和重要信息的接近性)时,就非常顾忌其国有性质,因此并没有把它们视作中立的观察记录者,常常在上下文里强调对中国媒体的质疑。比如报纸在引用新华社时,往往会强调“并没有第三方独立证据的佐证”。同时《纽约时报》也借对中国媒体态度的解读来推测中国的强硬立场。该报在引用新华社对莎朗·斯通就汶川地震发表不当言论的批评时,就截取了最激烈的表达——“莎朗·斯通是全人类的公敌”,并将这种激烈表达植入中国百姓攻击家乐福、抵制斯通的电影等背景信息,塑造出中国与西方的一种非理性对抗。一些对亲历者如僧侣、藏族和维吾尔族商贩或居民的采访,则往往用来印证与政府和国有媒体相左的论调。知识分子中有一半是境外身份,也总是表达与中国官方不同的意见。值得注意的是,消息源中还存在不少国际非政府组织和持不同政见者,而且是以境外身份为主。这类消息源基本上都与中国政府唱反调,对中国的民族状况持批评和反对意见。 因此,《纽约时报》对消息源的运用力图从专业操作的角度去印证中国民族冲突的严重性和政府在民族政策中体现的极权与专制,从而成为分裂分子肇事行动合法化的重要支撑,再次显示了其与肇事者在破坏性媒介事件中的“合作”。 (四)先验的民族矛盾——破坏性事件的永恒性  从时间框架来看,《纽约时报》的报道以过去框架为主,超过75%。这是报纸注重报道突发事件,以及纠结于历史纠葛的结果。相比而言,报纸并不注重现状的展现和分析以及未来的走向分析,现在框架仅占13.2%,未来框架则只有1.6%。这说明《纽约时报》的报道重在展现发生了的暴力、混乱和对抗的片段,以及冲突的历史性,却缺乏对整体现状的反映和更具建设意义的对未来发展的展望。因此在这种时间框架下,中国的民族矛盾就堕入了一种给定的历来如此、无力改善的境况。马尔科姆认为这种“古老的民族仇恨”非常具有误导作用,它使历史上民族的共存和合作都被消解了。(13)这种框架被加尔通界定为消极地聚焦于双方不可调和的矛盾的“战争框架”,在这种框架中暴力成为唯一手段,与积极地在长远框架下聚焦解决方案的“和平框架”正好背道而驰。(14) 同样,通过表-4可以看出,报道中中国主体社会偏负形象的形成,与突出过去冲突事件和历史纠葛的报道框架有很大关系。过去框架中的形象排名与总体的形象排名相吻合(参见图-2),但过去框架中的负面形象又高出近2个百分点。到了现在框架中,中性形象的比例则大大提升,占到了近61%,负面形象下降到了38.6%。而到了未来框架,中性形象进一步提升,接近68%,正面形象也上升到5.4%,负面形象只有27%。可见《纽约时报》正是通过对历史纠葛和冲突事件的放大,对总体现实和未来举措的淡化,塑造了不利于中国主体社会的形象,使分裂行为合法化。 (五)破坏性媒介事件的跨国视野 《纽约时报》的报道证明,在全球化的今天,中国的民族问题已不仅仅是中国的国内问题,国际形势和国际利益已交织其中。从报道涉及国家和地区这个指标来看,超过1/4的段落涉及中国以外的其他国家、地区或组织。 其中美国的利益视角最明显,是涉及段落最多的国家,共有192段,以重点呈现美国对中国民族问题的反应和举措。其次比较突出的是与中国有着跨境民族和宗教关系的周边国家。围绕西藏和新疆问题,在《纽约时报》报道涉及的中国周边国家中,西南与西北邻国占了主要部分。西南邻国最为集中,共涉及181段,其中印度有90个段落、巴基斯坦为35段、柬埔寨34段、缅甸6段、老挝5段、尼泊尔5段、越南4段、泰国2段。西北邻国共涉及28段,其中阿富汗15段、哈萨克斯坦3段、蒙古国3段、俄罗斯3段、格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦及塔吉克斯坦都是各1段。此外,还涉及东北邻国日本11段、朝鲜5段、韩国2段。 可以看出,邻国视角是与国家的民族宗教敏感度而非国家实力成正比,其中对西藏问题最敏感的印度涉及最多,巴基斯坦和阿富汗则因伊斯兰教和恐怖分子活动频繁等问题,也涉及较多。柬埔寨因分裂分子的引渡问题,也被凸显出来。另外,具有宗教渊源的中东国家也有所涉及,包括伊朗7段、苏丹3段、沙特2段、埃及1段、土耳其1段、中东作为整体1段。俄罗斯和日本虽然是中国的相邻大国,但与中国在民族问题尤其是宗教问题方面敏感度不高(俄罗斯国内民族问题自顾不暇,日本在中国的民族和宗教问题上鲜有敏感利益),其视角并不突出。 与《纽约时报》对人权民主主题的侧重相吻合,该报在报道中国民族问题时还较明显地涉及人权组织。其中“人权观察”44段、“大赦国际”8段、“中国劳工观察”2段、“医生无国界”2段。通过这些组织,《纽约时报》进一步在报道中投射了美国的价值观利益,同时这些人权组织的出现也使得肇事者的行动得到了西方眼中正义第三方的支持,进一步完成了行动的合法化。 此外,肇事者背后的分裂组织也得到了不少关注,尤其是新疆的分裂势力,他们通过更加激烈的暴力手段,使原本鲜为国际所知的分裂组织及其诉求得到传播。具体来看,涉及“东突”的有23段、“世维会”8段、“自由西藏”9段、“西藏国际运动”1段。可以看出,分裂组织通过暴力引发媒介事件,达到了增加曝光、获得国际关注从而加强其组织合法性的目的,而且这种关注也与暴力程度形成正比。 尽管《纽约时报》的报道中投射了较为复杂的国际利益,但值得注意的是该报并没有突出国际治理机制在解决冲突中的作用,这与时间框架缺乏对解决机制的关注是相吻合的。就数据来看,《纽约时报》报道涉及的国际组织共30段,其中提及联合国的相对最多,有20段,此外欧盟5段、国际奥委会2段、亚太经合组织2段、西方八国集团1段。由此可见,即使将中国的民族问题放置于全球背景下,《纽约时报》体现的仍是不同国家或组织利益的考量或竞争,中国民族问题的国际化仍是基于消极的无政府主义的国际社会,从而缺乏对积极的国际合作或协调的治理机制的观照。 三、中国民族问题成为全球性媒介事件后的国际传播路径 前文提到,关于破坏性媒介事件是肇事者与媒体的合谋这一点存有争议,尤其是在国家的框架内部,当媒体、公众和政府在经过最初的惊慌和混乱之后,当政府拿出重新整合社会的措施后,公众和媒体在维护国家秩序、社会制度和主流价值观的共识下,会和政府的议程逐渐靠拢,从而重新共建国家共识。但是就中国民族问题的国际性媒体事件而言,他国媒体和他国公众与事件发生国——中国的主流社会及政府不再共享国家秩序、社会制度和价值观的利益。相反,肇事者在媒介事件的策划过程中积极迎合了国际主流媒体所在国的利益和价值观,于是卡茨所说的破坏性媒介事件的核心意义被充分体现,媒介议程与肇事者的议程达成一致,这一过程中主流社会和政府的国际议程则完全失控,肇事者的媒介诉求基本达到了。破坏性媒介事件的得逞对中国民族问题的全球语境是影响深远的,它引发了全球关注,引导了国际舆论,形塑了问题,最后整个中国民族问题的状况都被破坏性媒介事件所定义,形成了这一话题的特定语境。 因此,破坏性媒介事件的国际影响力大于国内影响力,在国内事务与国际问题越来越相互交织、相互渗透的今天,我们必须重视以下几点: 1.信息的及时公开。由于外国媒体采访条件的限制,破坏性媒介事件的发生容易出现媒体不在场的情况,如果政府在信息公开方面采取过于保守的态度,就很容易造成渴望信息的外国媒体与有备而来的肇事者达成议程一致的结果。相较“3·14”事件的信息滞后,“7·5”事件后我国对事件进行公开披露,主动邀请外媒记者实地采访,已显示出较大进步。《联合早报》驻京记者韩咏红就认为,中国政府这次主动提供信息、应对突发事件的速度之快,开放程度之高,令其大为惊讶。(15) 2.传播中国少数民族常态生活,增加国际社会的全面了解。西方媒体对中国民族问题的碎片化镜像,反映了世界对中国少数民族情况的陌生。在上述开放信息渠道的前提下,我们应多让世界媒体走进各个少数民族地区,让世界了解中国多民族融合的真实情况。我国少数民族的日常生活、多姿多彩的民族文化以及有血有肉的精彩人物都应走进世界媒体,以突破因缺乏了解带来的破坏性媒介事件框架。 3.加强对民族问题的信息预警机制。鉴于民族分裂分子对破坏性媒介事件的利用,加强信息预警机制,防患于未然,是防范冲突和加强议程控制能力的重要途径。2008年初西方媒体就开始报道境外藏“独”势力试图阻挠北京奥运会的信息,但我们的预警系统未能有效防范;“7·5”事件的导火索——广东韶关的汉维员工群殴事件后,预警系统也未有效启动,结果引发了更大的骚乱。因此,建立全方位的信息预警和快速反应机制已成为当务之急,以粉碎肇事者“绑架”全球眼球的阴谋。(16) 4.鉴于民族问题当下的国际化特点,推动国际合作机制的设计,更是改善全球语境的根本出路。国际合作框架能够使中国与国际社会和媒体具有共享的利益和观念,从而有利于打破肇事者对国际议程的控制。美国政府就在“9·11”以后将反恐上升为人类共同面临的重大挑战,使得美国的反恐战争成为全世界的反恐战争,全球同仇敌忾,积极开展不同层面的合作。全球媒体也将此作为重要议题,大规模杀伤性武器、恐怖主义、十字军东征、穆斯林极端分子等反恐式话语成为流行词汇。(17)这种全球框架,使得美国在度过初期的震惊、恐惧、伤痛和混乱后,牢牢掌控了“9·11”事件的世界议程,成功引导了国际舆论。鉴于中国民族问题与不同问题的缠绕以及与国际社会不同层面的相互渗透,我们首先应该找到一些国际社会共享的利益和价值诉求点,比如在世界和平、地区安全、共同打击恐怖主义等方面,甚至是地区发展、边境贸易、环境保护等方面加强合作。此外,我们也要探索联合国、地区组织以及各种类型的国际合作机制。上海合作组织就为在既有国际格局中防范民族分离运动提供了一个合作框架,签约各国都承认既有国家领土和边界的合法性,不支持各成员国内的少数民族谋求与既有国家分离并试图与另一国家内具有共同族裔起源的民族相合并的分离运动或泛民族主义运动。(18)而从宏观来看,民族问题是很多国家都存在的共性问题,需要人类社会共同探索解决,在这一过程中打造国际认同、建设国际合作框架,是改善中国民族问题全球语境的积极出路。 注释: ①E. W. Rothenbuhler, Ritual Communication: From Everyday Conversation to Mediated Ceremony, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998, p. 79. ②D. Dayan and E. Katz, “Articulating Consensus: The Ritual and Rhetoric of Media Events”, in J. C. Alexander, ed., Durkheimian Sociology: Cultural Studies, New York: Cambridge University Press, 1958, pp. 161—186. ③T. Liebes, “Television's Disaster Marathons: A Danger to Democratic Processes?” in T. Liebes and J. Curran, eds., Media, Ritual and Identity, London and New York: Routledge, 1998, pp. 71—86. ④Elihu Katz and Tamar Liebes, “‘No More Peace!’: How Disaster, Terror and War Have Upstaged Media Events”, International Journal of Communication, Vol. 1, 2007, pp. 157—166. ⑤T. Liebes and M. Blondheim, “Myths to the Rescue: How Live Television Intervenes in History”, in E. W. Rothenbuhler and M. Coman, eds., Media Anthropology, Thousand Oaks, CA: Sage, 2005, pp. 188—198. ⑥Gabriel Weimann, Mass-Media Theater, State Department EJournal, USA, May 2007. ⑦Raphael F. Perl, “Terrorism, the Media, and the Government: Perspectives, Trends, and Options for Policymakers”, October 22, 1997, http://www.au.af.mil/an/awc/awcgate/state/crs-terror-media.htm, 10-03-2013. ⑧Y. Alexander, “Terrorism, the Media and the Police”, Journal of International Affairs, Vol. 32, No. 1, 1978, pp. 101—113. ⑨B. H. Miller and C. A. Russel, “The Evolution of Revolutionary Warfare: From Mao to Marighella and Meinhof” , in R. H. Kupperman and D. M. Trent, eds., Terrorism: Threat, Reality, Response, Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1979, pp. 185—199. ⑩W. M. Laqueur, “The Futility of Terrorism”, Harper's Magazine, Vol. 252, No. 1510, 1976, pp. 99—105. (11)Kirsten Mogensen, “Television Journalism during Terror Attacks”, Media, War & Conflict, Vol. 1 , No. 1, 2008, pp. 31—49. (12)Jack Lule, “Myth and Terror on the Editorial Page: The New York Times Responds to September 11, 2001” , Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol. 79, No. 2, Summer 2002, pp. 275—293. (13)Noel Malcolm, Kosovo: A Short History, New York: New York University Press, 1998. (14)J. Galtung, “On the Role of the Media in Worldwide Security and Peace”, in T. Varis, ed., Peace and Communication, San Jose, Costa Rica: Universidad Para La Paz, 1986, pp. 249—266. (15)《从“3·14”到“7·5”:西方媒体偏见没变》,《国际先驱导报》,2009年7月9日。 (16)以上三点建议笔者本人此前曾有相关论述。参见严怡宁:《中国民族问题在西方媒体中的冲突框架及应对》,《对外传播》,2011年第4期,第7—8页。 (17)李希光、陆娅楠:《从“他们的战争”到“我们的战争”——全球性媒体对公共健康新闻学的冲击》,载李煜编:《新闻学与传播学:全球化的研究、教育与实践》,北京:中国传媒大学出版社,2009年。 (18)王建娥:《多民族国家包容差异协调分歧的机制设计初探》,《民族研究》,2011年第1期,第98—108页。 (责任编辑:admin) |