|

去栖霞山旅游的市民会发现,桃花涧附近有一座李香君墓。而在距离南京约有500公里的河南商丘,也有一座李香君墓。这两座李香君墓,到底哪个才是这位秦淮名妓的香魂归宿呢?

李香君

《桃花扇》未写李香君归宿

孔尚任的《桃花扇》使得李香君千古留名,此书如此提到李香君的归宿:清军攻下南京后,李香君避难栖霞山中。曾经和她海誓山盟的侯朝宗却投降了清军,拖着一条长长的辫子来找李香君。

目睹爱人降清,李清照难过绝望,从此与侯朝宗彻底决裂,在栖霞山葆贞观出家为尼。王丹凤、冯喆主演的老电影《李香君》中也采用了这个情节。

《桃花扇》没有对李香君最后的结局作出说明,但引人遐想的是,李香君从此应终老栖霞山,在那个皇朝更迭的乱世,她的葬身之地也应该是在栖霞山。

有专家点评说,《桃花扇》虽是文学作品,但更像“纪实文学”,其中涉及一些真实人物的情节可信度较高。而清代文人的多种笔记,如余怀《板桥杂记》、叶衍兰《秦淮八艳图咏》中,也有李香君和侯朝宗重逢于栖霞山,李香君在栖霞山出家的记载。

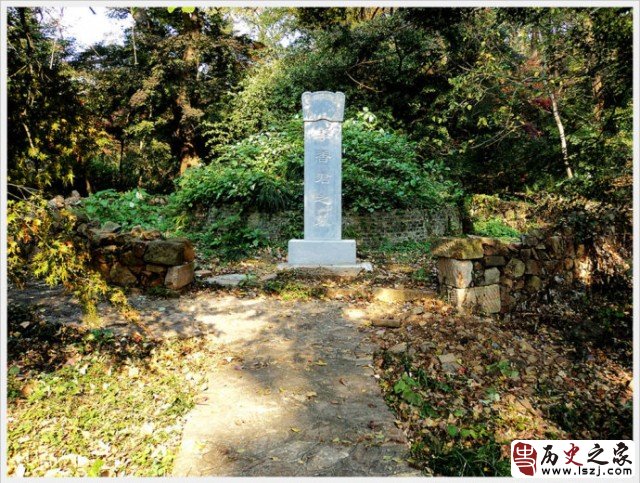

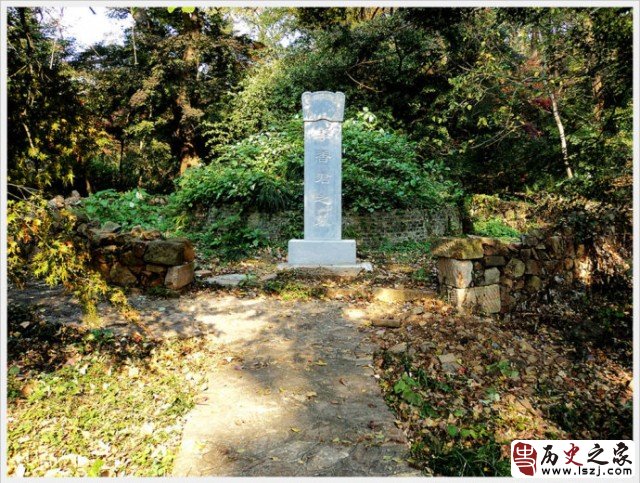

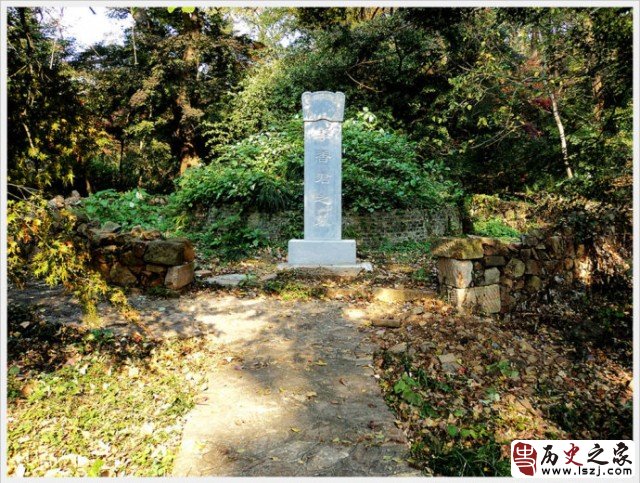

如今的南京栖霞山景区的确有一个景点——李香君墓,位于葆贞观遗址的东侧,桃花涧附近的一片树林中。  栖霞山李香君墓 秦淮春秋 摄

商丘李香君墓在菜地里

“栖霞山李香君墓,我也去过,但奇怪的是,我在一些资料里看到,河南商丘也有一座李香君墓。这两座墓,到底谁真谁假呢?”南京文史爱好者刘平说。

此前,利用假期前往河南自驾游的机会,刘平和几个友人特地去了一趟商丘,去探访那座李香君墓。

商丘李香君墓位于商丘市睢阳区路河乡李姬园村东边。“我们去的时候,路况很不好,泥泞难行,短短几公里路程,汽车底盘被刮了好几次!”

最终呈现在慕名而来的探访者面前的李香君墓,位于一条小路旁,其周围都是菜地,不远处是农民住宅。墓前有文保碑注明“商丘市文物保护单位

李香君墓”。大冢前有一块新石碑,碑额上雕刻着一把桃花扇,碑身上五个大字——“李香君之墓”。

“商丘李香君墓周围环境不是很好,富有传奇色彩的南京奇女子,竟然埋骨在这里,看了让人有几分心酸。”刘平说。  商丘李香君墓。

“李香君墓”多次被盗

李香君墓为何会出现在商丘呢?刘平查询了资料,并且寻访了当地文史研究者,勾勒出这座“李香君墓”大概的来龙去脉。

原来,最早介绍商丘有李香君墓的,是清代文人顾采的《南桃花扇》,书中说,李香君和侯朝宗在南京成婚后回到侯朝宗的故乡——河南商丘。夫妇俩先在侯家的“壮悔堂”住了一年。后来,由于出身歌妓,李香君遭到侯氏族人歧视,被迫搬到距离归德府城(商丘古称)十几里地的侯氏南园居住。七年后,李香君病逝,时年大约30岁。由于她出身低微,未能入葬侯家祖坟,就葬在侯氏南园,也就是如今的李姬园村。  河南商丘复原的侯氏“壮悔堂”

李香君去世后两年,侯朝宗病逝,葬入祖茔,夫妇二人未能合葬,坟墓彼此相隔三里地。

当地人传说,李香君墓是侯朝宗亲自找人建的,碑文上有“李香君之墓”五个大字,旁边有两行小字:“卿含恨而死,夫惭愧终生”。当地人还传说,商丘李香君墓曾多次被盗,上世纪50年代,李香君墓最后一次被盗,棺材里的李香君“头发乌黑、牙齿洁白、头骨小而圆,骨骼尚全”。  老电影《桃花扇》 王丹凤饰李香君 冯喆饰侯朝宗(方域)

两座“李香君墓”孰真孰假

河南商丘和南京之间,本来就有渊源。五代时商丘被称为“宋州”。赵匡胤从商丘发迹当上皇帝后,改商丘为“应天府”。后来宋真宗又将应天府(商丘)升为“南京”。而熟悉南京历史的人也知道,南京在明代初年也曾叫“应天府”。

商丘和南京各有一座“李香君墓”,形成了有趣的文化景观。那么,两处李香君墓,到底孰真孰假呢?

“这又是一个名人墓出现争议的现象!”南京一位研究明清小说的专家表示,这两个李香君墓都没有发现可靠的出土文物,来证明身份,但是,它们又都有历史记载、民间传说来证明自己是“李香君墓”,因此还不能下结论,只能暂时存疑。  青春版昆曲《1699桃花扇》

不过,商丘李香君墓也有一些现象值得注意。刘平说,商丘李姬园村的老人说,他们村李香君墓附近有一口“香君井”,传说当年李香君常用这个井的水浇花。

而“李姬园”这个名字也可玩味,“李姬”很可能就是指一位姓李的歌姬,“这个地名,与从秦淮河边走出的歌姬李香君,是否也有某种联系呢?”

侯朝宗告别李香君。

南京和商丘的李香君墓,到底谁真谁假。可能会让你失望了,在可靠的文物出现之前,不能贸然下结论,这个谜团还将继续困扰文学史研究者们。

(责任编辑:admin) |