|

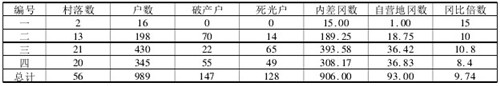

摘要:依托对史料档案等文献的解读,复原历史时期的经济地理要素,是历史经济地理研究的一项重要工作。《铁虎清册》是清代西藏噶厦政府记录清查土地租税的一种档案,内容包括普查的缘由、规定及十世达赖喇嘛的批示和各宗谿的租税数额,对赋税对象进行考证,可以使人们清晰地认识到这一历史时期西藏地方的经济发展状况。 关键词:清代;《铁虎清册》;宗谿;冈、顿、合、勒;税赋 清道光十年(1830年,藏历铁虎年),西藏地方政府为增加财税收入、解决差税负担不均等问题,对西藏地方卫、藏、塔公等地部分宗谿土地的差税进行清查,并报噶厦政府批准审核,汇总编成《噶丹颇章所属卫藏塔公绒等地区铁虎年普查清册》,简称《铁虎清册》。铁虎即藏历纪年“铁虎年”,清册是西藏噶厦政府记录清查土地租税的一种档册,《铁虎清册》(以下简《清册》)原件系藏文,现存西藏自治区历史档案馆,本文所用的是汉译本。[1]该《清册》共由63份文件组成,前3件述及此次普查的缘由、规定及十世达赖的批示,后60件则分别记载各宗谿部落的租税数额等。 目前对于《清册》的研究,关注较多的是噶厦政府的差赋和西藏地方行政区划的考证,少有对《清册》记载内容里面相关经济史问题的探讨。[2]本文以《清册》为主,结合相关汉文文献,理清《清册》中各宗谿的地望,考证《清册》差税单位——“冈、顿、合、勒”,并以工布江达地区的清册内容做个案解读。不当之处,敬祈指正。 一、《铁虎清册》的行政单位——宗谿 乾隆十六年(1751年),清朝废除了西藏的第巴掌权制,正式建立噶厦,即西藏地方政府(或称噶厦政府)。噶厦设噶伦四人,一僧三俗,协助达赖喇嘛办理西藏地方政务,重大事务则由噶伦请示驻藏大臣和达赖喇嘛酌定办理。作为西藏地方行政区划的宗、谿,它们的出现则在噶厦政府建立之前,最早可追溯到明初,如“明初,西藏帕竹政权在卫藏中心地区建立了13个大宗,派有功官员为宗本,并赐给大小谿卡”。[3]顺治十年(1653年),清王朝册封五世达赖喇嘛为西藏宗教首领,五世达赖将从敌对势力那儿没收来的土地和农奴分赐给藏传佛教格鲁派寺院、有功贵族以及西藏地方政府,寺院、贵族和政府三大领主经济渐具雏形。康熙十八年(1679年),桑结嘉措任第巴后,全面推行谿卡作为管理地方领地的基层组织;同时在部分谿卡的中心地区设置宗,分管谿卡,任命宗本,推行政令并负责基层差赋的摊派和征收。 《清册》分列卫藏各宗谿地区(各宗谿之下又分列其所辖之村落、部落)的租税数额,而这些宗谿及其所辖之地是论定清代西藏地方行政区划的一手资料。有资料对宗、谿的概念是这样描述的:“宗,原西藏地方政府时代县级行政区或治所名。谿:谿卡,即庄园;政府的大庄园相当于一个宗”。[4]从行政区划角度,我们可以把宗看做是县一级的行政单位或治所;而谿,则是宗的下一级组织形式,类似于区、乡一级的基层单位或治所。当然,也并非所有的谿卡都从属于其附近的宗,有些较大的谿卡也有可能等若县一级的宗。 《清册》对所属宗谿的记录方式,既非正史地理志府州县层级式分述政区沿革,也非地方志疆域、物产、部落、户口等分门别类式的记叙,而是分述60个宗谿地区及其下属部落属民应缴纳的差赋数额。所以,有关各宗谿的存废、治所的迁移等问题,受史料局限的影响,均未能做出解答。现仅就各宗谿的管辖范围做古今比勘(见表1)。《清册》中60个宗谿的归属,可确定为达赖喇嘛及噶厦政府的直辖宗谿。《清册》中涉及的宗谿地区仅限于“卫藏塔公绒等地区”,即西藏传统地域概念中的前藏(卫)、后藏(藏)和工布(恭布)一带,但并非包括这些地区的所有宗谿,如作为后藏政教领袖的班禅也有其直辖宗谿,还有阿里、康(喀木)等地宗谿也都未提及。 表1:《铁虎清册》所载宗、谿古今比勘  说明:①表中的60处地名据《卫藏通志》、[5]《铁虎清册》、《中国历史地图集》(清时期)、[6]《西藏地名》[7]等文献,“今地比勘”一栏的地名资料截止于2007年。 ②表中序号按《清册》后60份文件编号排列;其中,序号42的“卡达”和序号60的“林”,《清册》并未考出其辖区,按房建昌的考证[8]补入;对《清册》编号4、45的“朵、仁庆孜”辖区注解的错误也按房先生的考证修改。 ③序号15的“伦珠”,位于今林周县确属无疑,但其具体辖区房氏亦未指明,表中“林周县达龙一带”的表述是按《清册》第15文件中“达龙寺庙谿卡”和“达龙札仓谿卡”的记载推断的;序号50的“岭喀尔”,《清册》译为“林嘎”是不妥的,据《清册》第50文件的记载内容判断,应该是乌郁玛曲流经境内的“岭喀尔”,而非与印度接境的岗巴县岗巴镇(林嘎)。 《清册》的文件编排有以下两个特点: 第一,从60个宗谿的地域范围上看,《清册》的宗谿集中分布在雅鲁藏布江流域大拐弯以上部分,并按卫(前藏)、工布、藏(后藏)顺序次第排列。雅鲁藏布江大拐弯以上地域,向来是西藏地区政治、经济和文化的核心地区,达赖喇嘛及噶厦政府的直辖宗谿集中分布于此不足为奇。特别之处在于:《清册》后60份文件中,编号1至28、编号29至37、编号38至60,这3组编号文件宗谿的地域范围不但与前藏、工布、后藏三地依次对应,而且也未出现张冠李戴的错误。这至少表明当时《清册》编排者对西藏地区的传统地域概念是有清晰认识的。 第二,从《清册》后60份文件的编排顺序上看,基本遵循地域毗连原则。众所周知,中国正史地理志志书体例的整理分析是沿革地理研究的一项基本内容,而地域毗连是有章可循的一种记述法则。[9]那么《清册》关于地方宗谿的编排次序是怎样的情况呢?虽然,《清册》编排者排列60个宗谿顺序的初衷我们不得而知,但这并不代表我们不能从中做到有迹可查。其排列轨迹接连起来可以粗略画出5个线条:第1条,绕拉萨周边呈逆时针走向;第2条从札其到多宗,大致呈顺时针走向;第3条从江达到拉绥,全在公布地区,沿河谷呈顺时针走向;第4条从协嘎到仁庆孜;第5条从日喀则到岭营,这些宗谿属于后藏地区,大致以日喀则为轴,分别走了两个逆时针方向。 二、差税单位——“岗(冈)、顿、合、勒”考 噶厦政府的差赋,学界通常译为“乌拉”,系藏语“负担”的音译。“乌拉”不仅仅指劳役,还包含了实物与货币等,是一个包括了劳役、赋税、地租等在内的差税总称。噶厦政府征缴差赋的流程大致是这样的:首先,厘定清册。由噶厦政府派员赴各地清查土地、户口,划定各地应负担的冈顿数额,制定成清册加以登记;其次,按清册规定的数额向各宗谿摊派,各宗谿首领头人再向其辖区的属民摊派;最后,收缴差税。属民按清册的规定,给噶厦政府、寺庙和贵族领主上缴差税。 (一)差税单位和土地计量 作为差税征收的计量单位,“岗、顿、合、勒”在《清册》中均有出现,其中尤以“冈、顿”最为频繁。那么,怎样看待《清册》记录中的这些差税单位,它们和涉及农牧业经济的土地面积、畜牧产量有着怎样的内在联系呢?从《清册》的性质和差税征收的流程来看,《清册》反映出噶厦政府的目的是整理卫藏等地各直属宗谿的差赋,而不是测量这些宗谿的耕地面积,也不是统计当地牧区的畜牧产量。从《清册》的内容看,清册核查始于土牛年(1829年):“彻底核查各宗谿之户籍册、清册以及各自之封地文书”,经查办员、宗谿长官和乡村公会共同复查后,采用如下措施:纠正误冈、漏冈及抛荒地空冈的数额;减轻贫苦政府差民的过重差税;追征划归贵族、寺院所属土地耕作者的差赋等。[10]可见,《清册》记录的农牧差税数额并不直接指明其耕地面积或畜牧产量。 那么,《清册》的差税数额并不指明其土地单位或土地面积,是否意味着无法推算耕地面积和牲畜数量呢?答案是否定的。因为《清册》对各宗谿差税数额的确定,并非凭空而来的,事实上,这些差税义务是起源于一定的基础,这个基础就是以土地形式出现的可耕地或牧场。我们首要的工作是考证《清册》中的差税单位——“岗、顿、合、勒”。 (二)“岗(冈)、顿、合”考 我们先看“冈卓拉顿”:“岗卓”,原意为用腿走路的差,即劳役差,它包括人及家畜所支应的劳役;“拉顿”,原意为用手拿出去的差,即上缴的食物、货币等。按朱文莉等人的观点,“冈卓拉顿”属于专项差地中的乌拉差,也即徭役。[11]那么,《清册》的“岗(冈)、顿”表示什么?《清册》中“关于普查清册之规定(钤印)”写到:“政府、贵族、寺庙三者,根据上述冈顿,对政府官员在职等减免规定,在拉萨汉式兵营入伍减免,凡持有执照凭证者,按冈计;凡以冈折顿者,以二冈折一顿计”。[12]可见《清册》档案文件中的“冈顿”是噶厦政府征收力役差和财务税时,计算各宗、谿及其下属部落差民差地的单位,两冈折合为一顿。而冈的大小则“依土地面积,以下种克数计算”(《铁虎清册》对此解释为“不依面积,依土地产量”是错误的),[13]由此可见,《清册》的“冈、顿”实际上是噶厦政府征收“冈卓拉顿”差时折合的计算单位,换算关系为1顿=2冈。 通观《清册》,凡属政府差地之差赋都以“冈”统计,而寺院和贵族差地之差赋都以“顿”统计。统计口径不一,毫无疑问会对整个汇总带来不便,但《清册》如此记录应有它自己的理由,仅留此待查。此外,还有一个差税单位“合”也在《清册》中多次出现。如第2份文件“布达拉宫学勒空所属各寺庙谿卡清册”中记载:“德央寺庙谿卡康羌森巴计二合,应支六分之一顿差”(《清册》第10页),据此我们可得出“合、顿”的换算关系为12合为1顿,也即1顿=2冈=12合。 (三)“勒”考 《清册》“关于普查清册之规定(钤印)”中载:“对其他‘勒’之减免及噶儿(宫廷乐舞)之减免等,凡有铁劵文书者,可援例减轻内差”,其对“勒”的解释为“计算差赋时,统计耕地和牲畜的计算单位”。[14]而实际上,“勒”主要是指噶厦政府征收“冈卓拉顿”差时,计算牧业差畜的单位名。这点,在《灾异志·雪灾篇》中不但有多处记载体现,而且还明确指出:“一头大小公母牦牛为一‘勒’,绵羊六只为一‘勒’,山羊八只为一‘勒’作计算单位”,[15]此外,按照传统,马匹不计入勒差。可见,勒和牲畜数量的换算关系是:1勒=1头牦牛=6只绵羊=8只山羊。 这样,由“冈、顿、合、勒”这一系列的差赋计量单位构成了《清册》比较系统的差赋体系,籍由其他相关资料,将这些差赋换算成土地或牲畜数量的考证结果也初露端倪。 三、第29份文件——“江达地区清册”的解读 选取“江达地区清册”(系《清册》第29份文件,江达,位于今工布江达一带)作为研究个案,有以下几点原因:首先,工布江达是《清册》记载中的典型宗谿。这表现在:其一,三大领主(寺院、贵族和噶厦政府)在此地均有各自所属的土地;其二,农牧部落资料在该文件中都有涉及,相较其他地区的《清册》记录更具有代表性,尽管这种牧民部落的资料并不多。其次,前有《阿沛贵族庄园户口册》[16](下文简称《户口册》①(注解:本文将《阿沛贵族庄园户口册》暂定名为“阿沛庄园《土羊年户口册》”(简称《户口册》),这是以该户口册的钤印核准日期为土羊年(1739年)来确定的。))可资参照。 (一)1739年阿沛贵族庄园的村落与户口 工布江达地区位于雅鲁藏布江支流尼洋河河谷地带,地势平坦开阔,水肥条件优越,交通便利,适宜农业集中经营,具备了发展种植业经济的良好条件,在清代就有“绝域中之沃壤”[17]之称。《户口册》资料显示的是“阿沛贵族庄园”的村落、户口和土地情况,从中我们发现:1739年阿沛贵族庄园所辖村落为纯农业区,大致分布于尼洋河流域的河谷地带。 在户口数方面,如表2所示,1739年阿沛庄园所辖村落包含了56个自然村,总户数为989户,破产户147户(占14.9%),死光户128户(占总户数的12.9%)。按李安宅等人“藏民平均每户4~5人”[18]的观点来推算,当时该地56个村落的人口数量大约在3956~4945人之间。 表2:土羊年户口册( 1739 年) 统计一览  资料来源:陈金钟译《西藏阿沛贵族庄园的户口册》,载中央民族学院藏学研究所编《藏学研究》,天津古籍出版社 1990 年版,第 186 ~205 页。其中,编号分别对应: ①未教化的老农奴户; ②达赖喇嘛赐还供养政府的农奴户; ③承袭代本薪俸的农奴户; ④划入庄园的德庆寺农奴户。 表2中“破产户”和“死光户”,在《户口册》中是依次列在各村落土地统计数字之后。要注意的是,土地统计数字的记录中还有个“破产土地”,其标识为“某某年破产”,而这些破产户并不在《户口册》“破产户”的统计中,但他们的土地却在庄园“现有冈数”的统计当中。我们推测,《户口册》“某某年破产”的土地很可能就是后来《清册》记录的“抛荒地”,即便不是,至少也是同属一个类型的土地。①(注解:在土羊年《户口册》中,这类土地无明确统计,是藏在背后的数字,排查下来共计129.5冈,分别是:水兔年(1723年)破产1冈,土鸡年(1729年)破产61冈,木虎年(1734年)破产66.5冈,土羊年破产1冈。细心的话,还会发现《户口册》中的内差冈数减去这个隐藏数据后的结果,与《铁虎清册》“江达地区”所有差赋为793.5的总冈数很接近。)因为这类土地的记录有个特点,那就是即便抛荒、闲置,也需要由其所在村落或者乡村公会来计冈支差。此外,表2还显示庄园差地与自营地的比率(即冈比倍数)接近10∶1。 (二)1830年“江达地区清册”解读 藏历铁虎年(1830年)五月,“江达地区清册”(即《清册》第29件)钤盖印章、颁布执行。与《土羊年户口册》相比,《清册》记载的内容有以下几处不同:其一,土地占有情况发生了变化。《清册》确定工布江达地区土地分属于寺院、贵族和噶厦政府,而《户口册》则规定了庄园土地属阿沛贵族所有。其二,计量单位的属性发生了变化。《清册》明确了“冈、顿”为支差单位,其中噶厦政府差地计“冈”支差,寺院和贵族差地则“二冈折一顿”,计“顿”支差。而《户口册》的冈是土地计量单位,而不是支差单位,[19]且没有“顿”。其三,《清册》出现了牧民支差的记载,而《户口册》中则完全没有牧民部落的相关记录。其四,《清册》出现了《户口册》所没有的土地变卖交易的记载。 1、土地占有情况的变动 土羊年《户口册》记录的所有土地都属阿沛贵族庄园占有,而《清册》则显示工布江达地区土地分属于三大领主阶级,其中差地分别是寺院24.5冈,贵族430冈,噶厦政府56.5冈,抛荒地、支差依托地等282.5冈,[20]所占比重分别为3%、54%、7%和36%。这其中,贵族只是阿沛一家,尚没有其他贵族,可见1830年阿沛贵族庄园的土地面积肯定比1739年的数字小。②(注解:虽然《清册》的计量单位是支差单位,但即便是按2冈地支1冈差来计算,1830年阿沛贵族庄园土地也达不到1739年《户口册》906冈的规模。)相应变化的是寺院和政府的土地实现了从无到有的转变。 2、土地变卖交易出现 1830年《清册》中涉及变卖交易土地的类型是“新抛荒地”,工布江达地区共267.5冈(此处的冈是土地计量单位,非支差单位)新抛荒地,而“旧抛荒地和分成收益地”将作为政府差民公共支差的依托地。[21]通过《清册》,我们发现作为土地计量单位的“冈”与货币藏银的换算关系是1冈土地折藏银30钱,如“堆巴萨等……五冈新抛荒地变卖,按每冈六克计,每克土地费折藏银五钱,共得藏银十三两五钱,需由宗堆和乡村公会经营其地,以利政府差民、乡村公会支应冈卓拉顿差”,而以变卖后的银两支应冈顿差则说明此时的工布江达地区已出现货币地租,而且是三大领主所辖地区都有货币地租形式出现。 而“克”,作为计算土地的面积单位,1克地即播撒28斤青稞种籽的土地,[22]由此可转换1冈土地即撒播168斤青稞种籽的土地。 3、新的差赋征收对象——“牧民部落” 《清册》中有关牧民部落的记载仅此一条,即“仲堆牧民部落之抛荒地及分成收益地留作支差依托地,按二冈一顿计,由现存户应支三顿差”。[23]这就有个疑问:既然是牧民部落,为何不按牧差“勒”来收,反而要按农户差“冈、顿”来收?笔者初步推断:这个“仲堆部落”既不是纯游牧部落,也不是纯驻牧部落,而应该是农牧兼营的部落,由此来解释牧民部落缴纳农户差才可以说得通。 4、缴纳商业活动的差税 “普冈、丕古二地……其中旧抛荒地十六冈作农仆之支差依托地,其余十七冈(新抛荒地)按每冈种子六克计,共得地价藏银五十一两,按二冈一顿计,应支六顿的汉饷、柴薪、传召糌粑等差赋、猪税、香料工钱等”,[24]表明普冈、丕古两地农奴户既有养猪,也有香料作坊,同时也需要给噶厦政府缴纳、支应贩卖猪鬃、香料之类商业活动的差,然而这种商业活动之差税在1739年《户口册》当中并没有类似的记载。 四、结语 依托对史料档案等文献的解读,复原特定历史时期该地区的经济地理要素,是历史经济地理研究的一项主要工作。通过以上对《铁虎清册》若干问题的探析,可以得出以下几点认识: 其一,《清册》对所属宗谿的记录方式,既非历代正史地理志府州县层级式分述政区沿革,也非地方志疆域、物产、部落、户口等分门别类式的记叙,而是分述60个宗谿地区及其下属部落属民应缴纳的差赋数额。藉由《清册》宗谿的考证,探讨西藏地方政区变动问题,难度很大。正因为此,我们目前仅做到对《清册》记录中各宗谿的管辖范围做古今比勘这一步。 其二,《清册》文件的编列有两个特点:第一,从地域分布上看,《清册》的宗谿集中在雅鲁藏布江流域大拐弯以上部分,并按卫(前藏)、工布、藏(后藏)顺序次第排列;第二,从涉及《清册》宗谿的60份文件的编排顺序上看,基本遵循地域毗连原则。 其三,从差税单位和土地计量角度,虽然《清册》记录的农牧差税数额并不直接指明其耕地面积或畜牧产量,但可以通过各差税单位的转换关系,考证得出《清册》里的差赋单位“冈、顿、合”为农户差单位,“勒”等是牧户差单位,可供以后的扩展研究所应用。 其四,通过对1739年阿沛贵族庄园的村落与户口以及1830年“江达地区清册”的解读和探析,可以看出,这近百年里的工布江达地区三大庄园经济概况。而这种纵向比较得以成行,一方面得益于史料记载的完备和多元;另一方面,也需要研究者主动将切入点再细化,之后方可将点逐渐扩展成线和面,而这或许才是那个多彩而丰富的历史原貌。 参考文献:[1]格桑卓噶、洛桑坚赞、伊苏.铁虎清册[M].北京:中国藏学出版社,1991. [2]卓嘎.铁虎清册产生的背景及内容[J].中国藏学,1992,(1):115~122;房建昌.清代西藏的行政区划及历史地图[J].中国边疆史地研究,1993,(2):65;朱文莉、毛阳海.简析西藏噶厦时期的差乌拉制度[J].中国藏学,2002,(1):55~62. [3]牙含章.试论西藏封建农奴制度[J].中国藏学,1988,(1):33~48. [4][13][15]西藏自治区历史档案馆等.西藏地方历史档案丛书·灾异志——雪灾篇[M].拉萨:西藏人民出版社,1985:2、64、136~155. [5](清)松筠.卫藏通志·部落[M].拉萨:西藏人民出版社,1982. [6]谭其骧.中国历史地图集(第8册)[M].北京:地图出版社,1987. [7]武振华.西藏地名[M].北京:中国藏学出版社,1996. [8]房建昌.清代西藏的行政区划及历史地图[J].中国边疆史地研究,1993,(2):65. [9]侯甬坚.历史地理学探索[M].北京:中国社会科学出版社,2004:223~253. [10][12][14][20][21][23][24]格桑卓噶、洛桑坚赞、伊苏.铁虎清册[M].北京:中国藏学出版社,1991:1~2、5、5~7、159、159~162、163、160. [11]朱文莉、毛阳海.简析西藏噶厦时期的差乌拉制度[J].中国藏学,2002,(1):59. [16][19]陈金钟译.西藏阿沛贵族庄园的户口册[A].中央民族学院藏学研究所.藏学研究[C].天津:天津古籍出版社,1990:186~205;陈金钟译.阿沛庄园户籍录之导言[J].西藏民族学院学报(社科版),1990,(3):72~77. [17]徐珂.清稗类钞(第1册)[M].北京:中华书局,1984:108. [18]俞湘文.西北游牧藏区之社会调查[M].上海:商务印书馆,1947:35;李安宅.藏族宗教史之实地研究[M].上海:上海人民出版社,2005:197. [22]编写组编.西藏自治区概况[M].拉萨:西藏人民出版社,1984:299. (责任编辑:admin) |