|

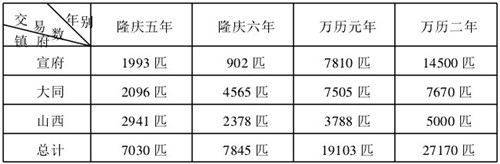

明代蒙古地区的统治势力与明朝政府长期处于对峙状态,频繁的战争严重破坏了北方的生产,恶化了蒙古族牧民的生活,广大蒙古族人民迫切需要与中原汉族进行贸易,致使蒙汉民族贸易在相互对峙的局面下渐渐兴起,特别是自明朝中期以后,更呈繁盛之势,它为发展少数民族经济与促进民族团结起到重要的作用。 1、明初以来,明朝军队与蒙古贵族之间的连年战争,使素来“无茶则病”[1],“锅釜针线之具,缯絮米菽之用,咸仰给汉”[2]的蒙古族人民陷入“爨无釜,衣无帛”[3]的困境。迫于生活需求的压力,蒙古族人民“富者能以马易缎,贫者唯有牛羊,请易菽粟”[4],边塞地区的汉族人常“暗将熟铁器物裹藏货售”[5]于长城沿线的蒙汉毗邻地区。同时,蒙古贵族意欲换取奢侈品,“使使者顿颡求通市”[6]。当明朝政府意识到:通过贸易,可得到边防所用军马后,长城沿线的蒙汉民族贸易便普遍兴起。主要表现在以下两个方面: 第一,市易建制的广泛设立。自1368年到1388年的20年中,明朝政府在东起辽东,西至嘉峪关外及哈密,设置了20来处蒙古卫所,借以防御漠北蒙古贵族势力,同时允许“在边境市易”。15世纪初,明朝政府在辽东地区开设开原、广宁两个市场。16世纪中期又开辟蓟州、喜峰口二市,且于16世纪末特开义州木市。至于长城沿线中西部区域,自永乐六年(1408年),在甘州、凉州、宁夏等处不定期地开设“马市”。如此,便恢复了东自兀良哈三卫,西至哈密等地的蒙古诸部和中原汉族间的经济贸易关系。隆庆五年(1571年)以后,市易建制得以普遍建立。隆庆五年开市有11处:大同镇有新平堡、得胜堡、守口堡,宣府镇有张家口堡,山西镇有水泉营,延绥镇有红山墩,宁夏镇有红山寺、清水营、中卫、平虏,甘肃镇有扁都口。次年,陆续在大同镇的助马堡、宁虏堡、保安堡、杀胡堡、云石堡、迎恩堡、灭胡堡等处增设7市[7],山西增建老营堡、广武城、破虏营、河曲营[8]。以后,延绥又增建榆林、延绥、黄甫川、木瓜园、孤山堡、神木堡[9],甘肃新开洪水、岔山口、铧尖墩、高沟寨4市。纵观长城沿线,布满了固定贸易市场,其总数“不下70个”[10],真可谓“东有马市,西有茶市”[11]。市易建制的广泛设立,是明朝政府积极鼓励民族贸易的见证,给蒙汉两族进行大面积贸易活动提供了条件。 第二,贸易形式的多样化。市易建制所设立的多是官市,在此之前,蒙汉经济交流已有朝贡(包括赏赐)和私市两种形式;官市建立之后,则又有民市、月市和小市三种形式,共六种形式。朝贡是蒙古贵族与明朝政府间政治隶属关系之表现,是民族贸易的特殊形式。私市是在蒙汉毗邻地域内,主要是长城沿线上,蒙汉人民自发进行贸易的一种形式。在私市中“墩军多与零贼交易,以斧得裘,铁得羊肘,细耳坠得马尾,火石得羔皮”[12]。官市是在明朝政府监控下,在指定地点进行贸易,它源于朝贡中在“会同馆开市”[13]的贡市,通常“只可一、二岁一次”[14],且“道路有定处”[15],“开市有日,货物有禁”[16],每次为期3至15天。民市则为弥补官市之不足,“乃召四方商贩,使之自相贸易”[17]。月市和小市是民市的进一步发展,弥补了民市时间较短、市场较少的不足,多设于沿边墩堡旁。月市每月一次,在指定地点听任各部牧民与边民、商人进行贸易。小市是在指定或商定地点,数日一次或随时开市。六种形式中,最初只有朝贡一种形式,自永乐以后,朝贡中允许有贡市存在。隆庆五年(1571年)后,官市普遍设立与民市的发展,贸易形式上完全突破以往较为单一的形式,呈现多样化的趋势。 2、随着市易建制的设立和蒙汉民族贸易多种形式的形成,越来越多的蒙汉人民投入其中,并共同推动了明代蒙汉民族贸易的进一步深化。 首先,是贸易规模的扩大。主要表现在贸易额的递增,地域范围的扩大及商品结构的充实。据《明实录》不完全统计:正统、景泰20年间,在瓦剌派出贡使的43次中,有11次共贡驼68396匹,五次共贡貂鼠皮、银鼠皮等各种皮货186332张。明朝政府的回赐数额极大,景泰四年(1453年)正月,明朝政府赏瓦剌“各色织金纟采素纟宁丝26432匹;本色及各色阔绢90127匹;衣服3088袭”[18]。官市交易的数量,仅就隆庆五年(1571年)至万历二年(1574年)宣府、大同、山西三镇官方购马数,足见当时官市贸易的规模巨大,以及贸易额日渐递增的情况[19]:  民市始兴于隆庆五年,且一开始贸易额就很大,据当年张家口市、得胜堡市、水泉营市三处民市商民购买牲畜数量统计表可知,其贸易额比同年官市的贸易额多几倍[20]。 贸易涉及的地域范围因市易建制的广泛设立,越来越广。起初,除朝贡外,地域多只限于长城沿线区域。但随着贸易的发展,中原及江南各地的商品开始涌入长城沿线的民族贸易市场。以纺织品为例,除松江布外,苏州、杭州、嘉兴、湖州及扬州等地的缎、绸、纱等丝织品,均畅销于边镇各市。江西景德镇的瓷器、博山的香炉、松江的烟草[21],也在不同时期涌向边镇各市。繁盛的贸易吸引了中原各地的商人,其中尤以晋、陕商人居多,贩市为业[22],“俱走秦、晋、京、边诸路”[23]。嘉靖中叶,江南地区用马鬃、马尾编织的帽子、罗巾、网巾很受欢迎,马尾因而畅销,榆次人李孟阳“携马尾驰扬州”[24]。故时人有称:“缎布买自江南,马尾易于湖广”[25]。可见,蒙汉民族贸易的发展已把蒙古族地区与江南经济联系起来,贸易涉及的地域范围从边地逐渐深入内地。 商品结构方面,因贸易规模的扩大而日渐充实。朝贡的货物以马和皮革为主,明朝政府的回赐以纟采绢、衣帽、靴袜等等,都为蒙古贵族的奢侈品。官市中,明朝政府仍以购马为主,兼收杂畜及鬃尾等畜产品;蒙古族以马换取布帛、菽粟及其他粮食作物。私市中,除有布帛、粮食、牲畜和畜产品外,还有明朝政府禁售的武器、铁器等。而在月市、小市上,“所虏以牛羊、皮张、马尾,换我杂糗、布帛”[26],其他还有药材、针线、糖果、靴帽、估衣、小刀、手帕、佩物、火石等日用杂物。及至明末,烟草也步入边镇各市,多为“远客贩去”[27]。且另有专门的木市、茶市。至此,商品结构由贵族奢侈品、牧民的生活必需品和生产资料,逐渐充实进各种日杂用品。 其次,是贸易层次的深化。朝贡与赏赐,只是一种纯属官方性质的物货贸易,体现出明朝政府“抚慰远方”的政治目的。而在贡市中,贡使则可“与官员军民人等两平买卖”[28],步入民间化的倾向初见端倪。官市虽然是在明朝政府的控制下,由明朝政府组织、监督、管理,但具体参与者有利用自己资金的商人,也有利用官方“市本金”和“抚赏金”的商人,且有边将暗中参与贸易。嘉靖中期,大同总兵周尚文曾“私使其部与虏市”[29]。这在一定程度上降低了贸易官方化的程度,折射出民间化的趋势。民市的设立则为蒙汉两族人民直接的民间贸易提供了条件,也是对早已存在的私市,给予部分的合法承认。因此,民市的确立在明代蒙汉民族贸易中有突出的贡献,它表明蒙汉民族贸易的民间化。这一由官方化趋向民间化发展的势头,使蒙汉民族贸易得以在公平交易的原则下开展,为民族关系的良性发展奠定了基础。 最后,是贸易渠道的多样化。朝贡是由蒙古贵族组织团队进行贸易,完全由官方垄断,贸易渠道单一。官市、民市开设后,明朝政府“广召商贩,听令贸易”[30],充分利用商人在民族贸易中的作用,吸收个体经营者来活跃蒙汉民族贸易市场。除了行商之外,边镇各市中坐贾日渐增多,宣府张家口市的“各行交易铺,沿长五里许,贾皆争居之”[31],其中有南京罗缎铺、苏杭绸缎铺、潞州纟由铺、泽州帕铺,以及临清的布帛铺、绒线铺、杂货铺等。可见中原汉商在边镇置固定的商业网点,稳定地向边地输送货物,为蒙汉民族贸易开辟了新的渠道。在以个体组织货源,进行销售的私市贸易中,后来出现了以贩运马鬃、马尾的小型商业集团,榆次人李孟阳、老营堡人李义等十数人结伙出塞“与虏私易马尾”[32];西安人杨一林也与人结伙,“阑出与虏私易马尾”[33]。总之,明代蒙汉民族贸易的渠道主要有:官府直接操办、官控民营、民间个体经营、小型集团经营,以及设立固定的商业网点等渠道。这种多样化的趋势,不仅提供了充足的货源,而且使蒙汉两族经济在民族贸易的发展中,有机地结合起来。 3、明代蒙汉民族贸易自兴起以来,便由单一形式走向多种形式,由单一渠道过渡到多种渠道,由官方步入民间,由局部扩展到更为广泛的地域,进而发展成日渐频繁,日趋广泛,日益深入的大规模贸易,以致出现“塞上物阜民安,商贾辐辏,无异中原”[34]的局面。其整个发展过程,隐含着蒙汉两个民族经济生活上的互补性。在这个原因驱动下发展起来的民族贸易,对蒙古族地区经济的发展和蒙汉民族关系的加强起着不可忽略的历史作用。 第一,促进了蒙古族畜牧业经济的发展。蒙古族的畜牧业主要是以养马为主,畜马数量的多少,是衡量蒙古人贫富的标志。蒙汉民族贸易兴起之初,明朝政府根据当时畜牧业生产的实际情况,规定每次易马最低额为3170匹。到明朝中叶的万历年间增加到4050匹,数十年间,交易额增长约1/3。明中期以后,随着蒙汉民族贸易的发展,易马数在1571年的7000多匹的新基础上,逐年递增。仅宣府、大同、山西三镇,每年易马都在5万匹以上,十余年间,增长了7倍。瓦剌在景泰议和之后,每次派到北京的贡使携带的驼马数量,往往多至数万匹。蒙汉民族贸易中,马的交易额的迅速递增,间接地反映出这一时期内蒙古族畜牧业的长足发展。 第二,丰富了蒙古族人民的社会经济生活。明代蒙汉民族贸易兴起前,蒙古族大部分地区的人民因受单一畜牧业经济的影响,生活甚为艰难。蒙汉民族贸易兴起后,每年春季蒙古牧民往往携帐驱畜,络绎塞下,以“一牛易米豆石余,一羊易杂粮数斗,无畜者或驮盐数斗易米豆一二斗,挑柴一担易米二三升,或解脱皮衣,或执皮张马尾,各易杂粮充食”[35]。如此,广大蒙古族牧民的基本生活需求便得以满足。随着蒙汉民族贸易的深入发展,中原各类货物的北上,由满足蒙古族贵族奢侈的需求,逐步转变为适应广大蒙古族人民的生活需求,并逐渐改善了蒙古族人民的日常生活,给蒙古族的社会习俗留下了一丝烙印。如烟草的北传,使吸烟在蒙古贵族生活中,成为一种时尚;在内蒙古包头市土默特右旗美岱召所存的明代壁画中,就绘有蒙古贵族口衔烟管,喷云吐雾,怡然自得的场面[36]。由此,我们不难想象:铁器、布帛、丝绸、针线、糖果、佩物等等的传入,给广大蒙古族人民生活带来的改善。 第三,促进了蒙古族地区经济与内地经济的一体化。明代蒙汉民族贸易是在蒙汉两族经济生活互补性的前提下兴起的,蒙古族的畜牧业经济给汉族的农业经济提供畜力和畜产品,汉族的农业经济为蒙古族的畜牧业经济提供农产品。因此,即使有明朝初年的连年征伐,也无法阻止两种形态经济的交流。蒙汉民族贸易得以兴起,还得力于明朝政府的“因势推移”[37],蒙汉两族人民的积极参与,民族贸易走向盛势,且把江南、塞北的经济紧密联系起来。在民族贸易深入发展中,进一步巩固两者的联系,促进了蒙古族地区经济与内地经济一体化的发展。这种经济生活的“大一统”,为后来清朝统一的多民族国家建立,奠定了坚实的经济基础。 第四,改善了民族关系。因经济互补性而兴起的蒙汉民族贸易,不仅使蒙汉两族人民避免了战争,给长城沿线地区带来前所未有的富庶太平,而且使蒙汉民族关系走向友好交往的主流中。这一时期内,东西广五千余里,“行人不持弓矢”、“墩台哨座之卒以渐撤去”[38],甚至出现了“虏代墩军了望,军代虏牧马”[39]的情形。又因交往的频繁,令边地的蒙汉两族“饮食语言相通”,蒙古族人“渐习华风”,在日常生活上有极大的相似性。可见,明朝蒙汉民族贸易的发展,在消除民族隔阂,加强蒙汉两族的团结中,有着重要的历史作用。从更深的意义来说,明代蒙汉民族贸易“不独明塞息五十年之烽燧,且为本朝(清朝),开二百年之太平”[40]。 综观明代蒙汉民族贸易的历史发展,始终贯穿一条客观的历史规律——汉族离不开蒙古族,蒙古族离不开汉族。这一规律随蒙汉民族贸易的深入发展,表现越是突出。因此,把握各民族经济互补性的环节,开展多种形式、多种渠道的深层次民族贸易,不仅能促进少数民族地区经济的发展,而且能使各民族在频繁、深入的交往中,以共同利益为基础,稳定地建立平等、友好、互助的关系,为各民族走向共同繁荣和多民族国家的巩固与发展创造条件。 注释:[1] 魏焕:《皇明九边考》。 [2][3][9][24] [26] [27] [29] [32] [33]瞿九思:《万历武功录》。 [4][39]《明世宗实录》卷三七六、三六四。 [5] 何东序:《套虏输款求贡疏》,《明经世文编》卷三八二。 [6][35]王崇古:《酌许虏王请讫四事疏》,《明经世文编》卷三一八。 [7][8]《三镇图说》大同镇、山西镇。 [10] 余同元:《明后期长城沿线的民族贸易市场》,载《历史研究》1995年第5期。 [11] [30]《明史》食货志,王崇古传。 [12] 王崇古:《禁通虏酌边哨以惩夙玩疏》,《明经世文编》卷三一六。 [13] [28]《明会典》卷一一一。 [14] [18]《明英宗实录》卷二○○、二二五。 [15] 严从简:《殊域周咨录》卷一八《鞑靼》。 [16] 《秦边纪略》卷五。 [17] [25]梅国桢:《请罢榷税疏》,《明经世文编》卷四五二。 [19] [20] [36]《中国北方民族关系史》,中国社会科学出版社1987年版,第379、380、383页。 [21] 王泓:《枕蚓庵琐语•种植条》。 [22] 温纯:《温恭毅公文集》。 [23] [26]叶梦殊:《阅世编•食货》,(五)、(六)。 [31] 万历《宣府镇志》卷二0。 [34] 陈锡仁:《无梦园集》卷二。37 40魏源:《圣武记》卷一二,《武事余记》。 [38] 转引自国家民委政策研究室:《中国民族关系史论文集》上集,民族出版社1982年版,第384页。 (责任编辑:admin) |