|

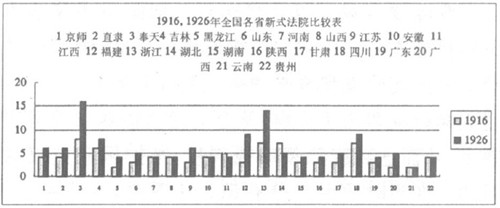

摘要:以区域研究的方法,考察奉天省自清末新政开始到张作霖统治结束为止这一时期司法体制所经历的变革。奉天省在民国初期政局动荡的大环境下新式法院却以较快的速度增长,在数量上领先于全国其他省份。同时在民国初年法院改组时确立的担任司法官所需要的学历要求,在实践中得到了较为严格的执行。最后从地方政权建设和收回治外法权运动这两个因素入手,分析这一现象产生的原因。 关键词:奉天省;清末民初;司法改革;司法官专业化;收回治外法权 引论 对清末新政以来司法制度变革的讨论,近十年来备受学术界的关注①。这些研究大都就全国范围展开讨论,而较少关注到当时各地区社会经济与文化发展的差异性,以及司法变革的地域特征。就目前的研究现状而言,从区域角度对这一时期司法制度变革进行分析的,仅见朱浤源和张玉法对广西和山东两省的研究②。本文以地域研究的方法,考察奉天省自清末新政时期开始时到张作霖统治结束为止这一段时期司法体制所经历的变革,重点考察近代司法理念和制度,诸如司法行政分离、法官专业化等,在20世纪前30年在奉天省的具体实施情形。 一、清末新政期间的新式法院建设 1.提法司和新式法院的创设奉天是满清王朝的发祥地,清灭明以后定都北京,盛京被确立为陪都,但仍有大批旗人居住。自19世纪中叶开始,大批民人开始由直隶、山东等地迁入。民人大量涌入对这一地区的政治、经济和族群关系产生了显著影响。对司法体制的影响而言,以光绪二年(1875)崇实的改革为转折,这一地区的司法体制经历了由旗民分治到旗民合治的演变过程③。改革后,在司法领域对旗人和民人的管辖趋向一致。 清末新政期间,满清政府于光绪三十二年(1906)九月下诏改刑部为法部,大理寺为大理院,这标志着清末司法改革的开始。光绪三十三年(1907年)5月27日清廷发布上谕,各省按察使司改为提法使司,分设审判厅,由东三省先行试办[1](卷6《官制》,P3449)。奉天省遂将“原设之驿巡道兼按察使衔查照奏案撤销,并将驿巡道所管通省刑名案卷改归提法使接办”[1](卷6《官制》,P3429)。提法司成为一省之司法行政机关并直辖于法部,以保持独立,并由“督抚暂而监督之者,盖以谋行政之便利”[1](卷6《官制》,P3429)。提法司成立以后,全省各级审判检察厅便在其直接的管理和监督下开展建设。此后,独立于行政系统的以各级审判检察厅为内容的新式法院在奉天省逐次创设。 奉天省是继天津、北京之后,第三个设立各级审判检察厅的地区。光绪三十三年(1907)十二月初一日,东三省总督徐世昌、奉天省巡抚唐绍仪发布告示,宣布盛京地区于该日开办高等审判厅、奉天府地方审判厅,并于奉天府辖的承德、兴仁两县按巡警区设初级审判6厅,各厅均附设检察厅。所有民刑案件均赴各级审判厅诉讼,作为行政机关的承德、兴仁两县从该日起不再受理词讼[2]。光绪三十四年(1908)五月,兴仁县移驻抚顺,并改兴仁县为抚顺县。该年十二月抚顺地方审判厅和初级审判厅设立[1](卷6《官制》,P3457-3458)。 继创设抚顺地方、初级审判检察厅后,徐世昌等于宣统元年(1909)三月初八日上奏清廷,认为奉天通商各埠以营口为最繁盛,中外商民云集,诉讼繁杂;而新民“虽开放较迟,但地方寥廓,户口殷繁,讼狱之多,不亚省治,”因此这两地“法庭之设均属刻不容缓。”[1](卷6《官制》,P3461-3463)。当月,新民和营口地方审判厅及其所辖初级审判厅相继设立[3]。同年十月位于中朝边境的商埠城市安东(今丹东市)设立地方、初级两厅[4]。其后宣统二年(1910)十一月和宣统三年五月辽阳和锦州也分别设立了地方、初级各厅[5][6]。这样至清统治结束时,在奉天省共设有高等审判厅1所,地方审判厅7所,初级审判厅9所以及相同数量的各级检察厅,覆盖了奉天省的南部、西部、东南部和中部地区。奉天由于其特殊的历史地位,在清末新政的司法改革中,起步较早。至满清统治结束时,已设立了相当数量的新式法院,为民国时期新式法院的建设奠定了一定的基础。但在发轫阶段,与新式法院的快速设立相比,由于历史的原因,司法官的专业化水平较低的现象便自然凸显出来。 2.司法官专业化程度 司法官的专业化是指任何成为司法官的人都必须经由严格系统的法律研习训练,并且达到国家认可的业务素质标准。这种专业化的要求源于法律本身的专业化。正如学者所言,生产力的进步,社会结构的多元化和复杂化,“法律本身也日益成为控制和协调社会运行的技术系统,从最初人皆可知的习惯规则上升为严密系统的实证规范体系,从而完成了自身的专业化过程。”[7](P133)。司法近代化过程中,司法官的专业化是近代法律技术更加专业化后提出的必然要求。 关于清末新政期间奉天省设立的新式法院中,司法官的专业化程度,宣统元年《奉省同官录》有记载。该书收录了当时刚设立的新式法院(含审判厅和检察厅)司法官总共67人的简历④,其中拥有科举功名的有51人,占总数的77%,另外16人的简历则未注明是否拥有科举功名。从接受近代法政教育的背景看,67人中有25人约37%具有近代法政教育的经历,其中的9人曾留学日本学习法政,10人毕业于一年制的奉天法律讲习所。不难看出,这一时期的司法官主要由接受传统教育拥有科举功名的人士担任,只有约三分之一的官员接受过期限长短不一、参差不齐的近代法政教育。 稍后成立的营口地方审判检察厅的司法官的专业化程度也十分有限。档案材料显示,在宣统三年(1911)三月,营口地方审判、检察厅共有10人⑤,其中9人都拥有各种科举功名,仅1人没有科举功名,此人曾在江西省担任过刑幕,因而有一定的实践经验。从接受近代法政教育的背景看,以上10人中仅有2人接受过为期一年的速成法政训练,均为一年制的奉天法律讲习所毕业生。 概而言之,就上述各级审判检察厅司法官的专业化水平而言,绝大部分为科举功名的获有者,所接受的是以儒家经典和诗文训练为内容,以科举为目的传统教育,只有极少数的司法官接受过近代的法政专门训练,而有留学经历的则更少。不难看出,清末新政期间,尽管有一批新式法院在奉天迅速设立,但法官和检察官的专业化程度较低,他们所接受的近代法政教育非常有限。司法近代化中新式法院在数量上的不断增长,与司法官人才专业化培养滞后之间的矛盾,是清末新政期间奉天省司法变革过程中所体现的突出特点。 二、民国初期新式法院和司法公署建设 1.新式法院改组和审检所的短暂设立 1911年辛亥革命成功,满清统治宣告结束,民国政府定都北京以后,继续推行新式法院(包括过渡形式特征的审检所)在全国的设立,同时对旧有的新式法院进行改组,改组的主要原则是要求担任司法官者须毕业于3年制法律学校。这一时期奉天省的法院建设主要体现为两点,一是对清末时期设立的审判检察厅进行改组,二是在各县设立审检所。 因清末奉天省设立的新式法院数量颇多,民国建立以后社会各界对法院的前途颇为关注。在司法部下达法院改组的通令以前,《盛京时报》曾登载据说是司法部关于法官资格的“部电”,称改组后将对法官资格有相当严格的要求,高等推检各官必须是留学法科毕业生,地方推检各官必须是法律学校5年制毕业,即便是初级推检各官也必须法律3年别科毕业⑥。这则报道究竟是确有其事,还是危言耸听,现已无从查考,但奉天省当时社会舆论对民国成立后法院改组的关注程度已不言而喻。当然司法部最后推出的司法官标准,是不分级别一律为3年制法律学校毕业,比《盛京时报》所言显然要宽松许多。 奉天省新式法院的改组在民国二年(1913)3月结束。根据《盛京时报》的记载,改组后全省的新式法院有高等审判厅1所,地方审判厅6所(分别为奉天、营口、安东、辽阳、新民和锦州),初级审判厅7所,以上各级审判厅均配以检察厅[8]。改组新式法院的同时,在奉天省其他未设新式法院的县陆续开始设立审检所,作为以后创设新式法院的准备。审检所负责民刑诉讼的初审案件,裁判权委之于帮审员,而由县知事负责检察事物。凤凰、绥中、盖平、海城4县的审检所于民国二年6月宣布成立。其中盖平县设帮审员2员,以1员为监督帮审[9][10](卷4,“政治志”)[11](卷6,“政治•司法”)。镇东县于同年7月设立审检所,司法和行政分权,改县署为行政公署[12](卷88,“建置二”)。宽甸县审检所也成立于同年7月[13](“司法表”)。从档案材料和地方志记载看,审检所在奉天省的大部分县陆续设立。在人员配置上基本上设监督帮审员和帮审员各一人,人口稠密之县,另增帮审员一人。 可以说,在民国建立后的最初两年,在全新的共和体制下,新式法院的发展有了新的机会。奉天省在这一时期按照司法部令实施法院改组,而未设新式法院的各县大多设立了与行政机关分离的审检所,为以后新式法院的设立创造条件。但这种良好的发展趋势因袁世凯的法院裁撤政策而停止。 2.张作霖时期的司法机构和变迁 民国二年夏,北京熊希龄内阁组成以后,司法部长许世英离任,不久梁启超继任。与许世英加紧建设新式法院的主张不同,梁主张对司法机构进行整顿。在当时政府财力有限的情况下,主张在没有设立新式法院的县级地方,“委任县知事兼理司法,以期变通宜民”。袁世凯于民国二年12月28日批准该方案“鉴准施行”[14](P236)。 几乎与梁启超提出司法改革建议的同时,民国三年3月,以热河都督姜桂题倡议,会同各省的军政和民政长官,通电中央政府,就司法改革中所存在的问题提出了切实可行的办法。以节约经费为由,主张“地方初级审检两厅,及各县审检所、帮审员,均易暂行停办,应有司法事件,胥归各县知事管理,以节经费。”[15]袁世凯在稍后颁布的大总统令中,要求各省都督和民政长官,对于各省审检两厅、省城商埠已设地方各厅地方仍其旧;至于初级各厅,如果经费、人才两缺的,可以予以裁撤,归并于地方厅或分厅。 在奉天省,从民国三年4月至年底,锦州和新民地方审判检察厅及其所属的初级厅被裁撤,抚顺初级审判检察厅和沈阳、营口、安东、辽阳地方审判检察厅所属的初级厅均被裁撤。仅存奉天高等审判、检察厅和沈阳等4个地方审判、检察厅⑦。奉天省各县的审检所也被陆续裁撤,并被县知事兼理司法制度所取代。这样,清末新政期间开始的以司法和行政分离、司法独立为目标的新式法院的建设陷于停顿。 袁世凯统治结束后,中央政权频繁更迭,军阀混战,政局动荡。北京政府任命张作霖为奉天省督军兼省长,从此开始了他在奉天长约十年的统治在以张作霖为首的奉系军阀的统治下,关外的政局相对稳定,奉天省地方事务在王永江的管理下,经济得到发展,财政出现盈余。与全国其他绝大部分省份不同的是,在这一时期奉天省的新式法院得到了长足地发展,同时作为向新式法院过渡的司法公署也大量增加。 民国五年(1916)3月1日,锦县(已由锦州改为锦县)、铁岭、洮南三个地方审判检察厅宣布成立⑧。一年以后即民国六年(1917)3月1日,海龙、辽源两地方审判检察厅开庭成立[16]。同年7月1日,复县地方审判检察厅成立[17]。这样到民国六年(1917)底,地方审判检察厅已达10个,超过了宣统三年之数。 在设立新式法院的同时,作为向其过渡的司法公署也于19世纪20年代初在奉天省设立。司法公署制度的渊源,可溯及司法部于民国六年(1917)5月1日制定的《县司法公署组织章程》。设立司法公署的目的是为了克服县知事兼理在司法审判中存在的种种弊端,在权力分配上实行司法和行政的分离。该章程第6条规定,“关于审判事务,概由审判官完全负责,县知事不得干预。”因此,从性质上讲,司法公署为向新式法院过渡的司法机构,在审判上独立,不受县知事的干预。 司法公署在奉天省的设立始于民国十二(1923)年7月,首先在海城县设立[11](卷6,“政治•司法”)。同年9月,东丰等10县也都成立司法公署[18][19]。此后两年间,又有本溪等7县成立司法公署,共计18处司法公署。期间抚顺司法公署改为地方审判检察厅,东丰、昌图、盖平三县的司法公署改为地方分庭,至民国十四(1925)年底,司法公署尚存14处[20]。就司法公署的组织而言,大体与司法部制定的《县司法公署组织章程》的要求相符合。档案材料显示,从民国十四年开始,一些司法公署开始配置检察员,负责检察事务[21]。因此在司法公署发展的后期,其体制更接近新式法院,只是在规模上小于地方审判厅,并禁止律师参与诉讼事务。 新式法院和司法公署的增长趋势在此后的两年多时间内延续下来。到民国十七年(1928)3月为止,又增设通化地方审判、检察厅和西丰、义县地方分庭,其中通化地方厅和西丰地方分庭系由县司法公署改制而来。新增的司法公署有辽中等四县⑨。至此,除高等审判检察厅外,共有地方审判检察厅12所,地方分庭5所,司法公署16所。在奉天省总共58县中(金县位于日本租借地内,不计入),如将司法公署包括在内,已在33个县设立了具有司法和行政分离性质的新式法院,约占全省总数的57%。 通过以上分析可以发现,这一时期新式法院建设的基本办法是先在诉讼繁多的县设立过渡形式的司法公署,在财力和人才都许可的情况下再改制为地方厅或地方分庭。这一时期前后设立过22个司法公署,最后留存16所,其中2个转制为地方厅,4个转制为地方分庭。循序渐进,有条不紊是这一阶段的新式法院建设中所体现的显著特点。 以往学术界对于司法公署制度具体实行情况的了解相当有限,对其评价也以负面居多。韩秀桃认为司法公署制度跟县知事兼理司法制度一样是向传统的回归,尤其是在民国十一年春该制度被修正后,“几乎只是县知事兼理司法制度的一个翻版”[14](P242)。而就奉天省司法公署的建设情况来看,司法公署制度在本质上还是有别于县知事兼理司法制度,并且较接近新式法院,尽管它跟新式法院之间的差别仍然存在,比如审判人员配置有限,以致不可能组成三人合议庭,同时也不允许律师参与诉讼活动等等。奉天省若干司法公署在条件成熟的时候转制成为地方庭或地方分庭,也正说明司法公署是向新式法院的过渡,而并非向传统的回归。 将奉天省这一时期设立新式法院的总数和增长速度跟同一时期全国其他省份相比,可以发现,除浙江、福建和四川三省新式法院增长较快并有一定数量外,其他省份几乎都处于缓慢发展或停滞状态。现将全国1926年新式法院数和1916年之数上表显示,奉天省新式法院在原有相对较大基数的基础上,在这10年的阶段中以较快的速度增长,至1926年止,在数量上居于全国之首。  资料来源:1916年全国新式法院数见当时北京政府司法部制订的“各审判厅三至六年收结案件比较表”,《政府公报》民国七年9月19日,21-28日,第953-961号。1926年之数见Report of the Commission on Extra-territoriality in China(SanFrancisco:Chinese Materials Center,Inc.1975),Appendix IV:ModernChineseCourts1926,pp.118-21. 3,司法官专业化程度 与清末新政期间情况不同的是,自民国二年3月法院改组完成以后,在奉天省的新式法院中,司法官的专业化程度有了很大的提高。民国初年法院改组时确立的担任司法官者须毕业于3年制法律学校的标准在奉天省基本上得到了施行。 首先,从法院司法官的专业结构上看,符合司法部规定的标准。根据《盛京时报》登录的“奉天各级法院新任法官表”,改组后全省的新式法院有高等审判厅1所,地方审判厅6所,初级审判厅7所,以上各级审判厅均配以检察厅,总共有推事检察官共105人[22]。改组后的新式法院,就司法官的选用标准看,绝大多数符合司法部规定的毕业于3年制法律学校的专业化标准。比较清末新政时期的新式法院,这一时期在司法官选用上更加标准化,清末时期大量以各类委员担任推事检察官的现象得以废除,这些都显示着司法官专业化程度的提高。 其次,从营口和复县地方审判检察厅司法官的履历来看,他们全部毕业于3年制以上的法政学校。民国六年(1917)2月时,营口地方审判检察厅有5名推事,3名检察官,其中两人有留学经历,分别毕业于日本早稻田大学法科和日本法政大学。其余六人分别毕业于国内的法政或法律学校[23]。民国七年(1918)年3月时,复县地方审判厅有推事3人,其中留学日本1人,于早稻田大学三年制政法科毕业,另两人毕业于国内三年制法政学校[24]。再次,民国九年(1920)4月全省新式法院推检人员的专业背景也不错。当时全省有1个高等审判厅、10个地方审判厅和相同数量的检察厅,总共有85名司法官[25]。档案资料显示,曾留学日本的法政学生占了近三分之一,而其余人员均有至少3年法政学校学习的经历。 考察民国十七年(1928)3月时全省新式法院司法官的素质,档案材料显示出他们接受法政教育的年限也均在三年或三年以上[26]。与民国九年时的情形相比,明显的变化是,留学日本的法政毕业生的比例减少,而司法讲习所的毕业生所占的比例有较大幅度的增加,但司法官须接受三年法政教育的要求总的来说得到了很好的贯彻执行。在同一时期16个县的司法公署中,共有监督审判官、审判官和检察员48人,其中毕业于法律、法政学堂的有39人,约占81%,毕业于国内大学法律专业的有9人,约占19%[26]。可见,即使在向新式法院过渡的司法公署中,对司法官员法政教育的要求也是要求至少在3年以上。 总之,对奉天省这一时期司法官履历的研究表明,不管是在新式法院还是在过渡形式的司法公署中,几乎所有的司法官均接受了至少3年的法政教育,其中尤以法政、法律学堂的毕业生居多。因此,从法政教育的角度看,司法官专业化在这一时期达到了相当高的程度。 三、推动司法变革的影响因素 与民国初期的其他省份相比,新式法院在数量和设立速度上,奉天省遥遥领先于全国其他大部分省份,就司法官专业化程度而言,司法官接受至少3年法政教育的要求也得到了较好的执行。这一现象的出现有其深刻的历史原因。 1.奉系军阀统治下的地方政权建设和司法变革 袁世凯死后不久,北京政府任命张作霖为奉天省督军兼省长,从此开始了他在奉天长达十年的统治。在取得政权之初,张作霖积极进行内部整顿,招贤纳士,笼络人才。值得一提的是对王永江的大胆任用。王先是被任命为奉天警务处长兼省会警察厅长,制定规章,整顿警政。后王永江又被任命为奉天财政厅长,随后又被任命为代理省长。1922年夏,经过王永江的极力争取,张作霖同意将“军政”和“民政”分开,并由王担任省长[27](P57-76)。王永江一方面整顿内务和财政金融,严明纪律,另一方面组织移民,发展工业和农业,奉天的财政形势迅速好转,到民国九年(1920)前后,不仅偿还了内外债,奉省省库尚结余1千余万[28](P394)。财政的好转为新式法院的建设和将县知事兼理司法改制为司法公署提供了保障。民国十四年(1925)底,司法部曾致电各省高等审判检察厅调查司法经费拖欠情况,时任奉天高等审判厅厅长单豫升在答复电文中称,奉天省的司法经费向由财政厅拨发,另从司法收入截留,对于司法经费财政厅尚无欠发[29]。在民国十五年(1926)2月26日出版的《奉天公报》上,登载了由单豫升撰写的《奉省司法简明报告书》,在谈到奉省新式法院和司法公署得以不断添设的原因时,他认为,“整顿法院各种经常费、临时费为数不赀,均赖有省政府之主持及财政厅之协助,始得有今日之进步也。”[30]从统计数字看,民国十七年度司法经费的支出达24816776元(奉大洋),折合现大洋约为1043599元,其中新式法院、司法公署和各县兼理司法经费约占一半,折合现大洋约为540568元。司法经费的支出约占全部支出的3.4%[31](P826-829)⑩。较1916年的支出增长了约一倍。司法经费支出的大幅增长也从一个侧面反映出奉天司法变革的进程。 可以说,关外相对稳定的政局和张作霖统治下由王永江推行的包括财政、金融和移民在内地方政权建设成果,是新式法院和司法公署得以在奉天省不断添设,司法变革得以推进的重要因素之一。 2.收回治外法权和司法变革 废除领事裁判权是清末新政期间司法改革的主要目标之一。民国取代满清统治以后,继续将推动新式法院建设和废除领事裁判权联系起来,以期建立起行政和司法分离,符合近代法治要求的司法制度,从而达到废除领事裁判权,维护国家主权的目的。在当时的大部分有识之士看来,司法独立,建设新式法院,不仅是近代法治国家的要求,对于当时的中国更具有维护国家主权完整的深层意义。民国十四(1925)年9月18日,奉天高等审判厅在下达给各地方审判厅和司法公署的第402号训令中,就特别强调“改良法院于各国领事裁判权之收回关系至为重大,”司法改革的重要性不言而喻[32]。 在当时奉天省享受领事裁判权的国家有英、美、法、日等,其中以日本的势力最大。日俄战争后,日本还继承了俄国在关东州的租借权。1906年(明治三十九)7月在关东州设立关东高等法院和地方法院及相应的检察局,形成高等、地方两级法院制度[33](P405)[31](P691)[34](P48-49)。日本法院不仅对租借地内的日本人,而且对中国人也行使管辖权。这样,日本在奉天不仅享有领事裁判权,而且直接在租借地内设立地方和高等法院对居住的中国人行使司法权。 实行司法变革无疑是收回治外法权的有效途径。在奉天省由于日本势力的广泛存在,收回治外法权显得尤为迫切,而司法变革的逐步推进又有助于治外法权的收回,使在对外交涉中处于更加有利的地位。历史事实表明,在一批新式法院设立后,奉天地方官员和司法界人士确实也将收回司法权作为努力的目标并付诸实践。具体行动表现在直接向日本提出收回租借地的司法权,如民国十二年(1923)初王永江跟日本驻奉天总领事会谈时便提到有意收回租借地的司法权。同年,复县地方审判检察厅呈文给奉天高等审检厅,要求将在关东州日本租界地内中国人为被告的民刑事件,实行引渡并交由中国法院裁判[35]。 应该说,司法变革和收回治外法权运动紧密相连,两者相互推动、相互作用,这种关联性在奉天省显得尤为明显。从这一层面讲,实行司法变革无疑是维护国家主权完整的重要途径。因此,司法近代化不仅是近代法治国家的要求,对于当时中国的有识之士而言,也是为维护包括司法权在内的国家主权完整而必须完成的历史使命。 四、结语 将奉天省清末民初司法变革的过程和其蕴含的意义进行概括,可以归纳为以下两点: 第一,司法变革在清末和民国时期的延续性和上升性。清末新政期间,满清政府对包括司法制度在内的政治、经济、教育、军事等一系列体制实行改革。至满清统治结束时一批新式法院已在奉天省设立。民国成立后,在以司法和行政分离等为特征的法治原则指导下,奉天省新式法院的建设除在袁世凯时期有过短暂停滞外,在民国初期出现了较快增长的趋势。因此在考察司法近代化过程时,有必要将清末新政时期和民国初期的司法改革作为一个连续的过程来看待。奉天省司法改革的过程也同时揭示了这种延续性背后的上升性。这种上升性的表现之一便是司法官专业化程度的提高。清末时期奉天省的新式法院尽管在数量上逐年增加,但推事们大都为科举功名拥有者,接受过近代法政教育的只占很少一部分。然而,从民国时期开始,在民国初年法院改组时确立的担任司法官所需要的学历要求,即须学习3年法政以上的标准在实践中得到了较为严格的执行,司法官专业化达到了相当高的程度。 第二,如何认识司法近代化和军阀政治的关系。袁世凯统治结束后,中央政权名存实亡,并处于频繁更迭中,在奉天省则开始了张作霖长达10年的统治。在这一时期,尽管在关内有奉系军阀卷入的两次直奉战争发生,但在关外政局相对稳定。地方政权在以王永江为首的“文治派”的经营下,推行移民实边、整顿金融和发展经济政策,在1920年前后实现了财政好转,为这一阶段新式法院的发展提供了经费保障。跟全国其他省份相比,这一时期奉天省新式法院的发展呈快速增长趋势。同时还在近三分之一的县设立了向新式法院过渡的司法公署。这些无疑是在20年代军阀混战的大背景下,奉天省司法变革所表现的显著特征。 以往对民国初期军阀政治特性的剖析,往往强调其反动性,掠夺性和破坏性,而忽视了其在稳定地方政局和进行社会变革方面所做的一些积极努力。奉系军阀统治时期奉天省司法领域所发生的变革,以实行司法和行政分离以及司法官专业化等为内容的司法近代化无疑有其积极的一面。因此,既要看到军阀政治通过武力实现对权力的控制和扩张,因而具有破坏性的特征,同时也要注意到其在统治区域内所实行的部分改良或改革措施的积极意义。 司法近代化不仅意味着司法和行政的分离,对法官的专业化也提出了要求。围绕这两方面而展开的对奉天省的个案分析,为了解近代司法变革提供了又一个参照。唯有通过更多的实证性的区域研究,把握各地区历史发展的多样性,才能丰富和深化对清末新政以来司法近代化过程的理解,也只有如此,才能正确认识近代中国司法近代化历程所展现的历史普遍性。 注释: ①对民国初期司法现代化变革研究现状的分析,见艾永明,“民初(1912-1928年)司法现代化变革研究述评”,韩延龙主编,《法律史论集》,第5卷,法律出版社,2004年,第589-601页。 ②见朱浤源,“我国司法现代化的个案研究:广西司法的初期现代化(1907-1931)”,《科际整合学报》1991年第1期。(台)张玉法,“民国初年山东省的司法改革”,《社会科学战线》1997年第3期。 ③见《清实录》卷14,中华书局,1985年,第249页;蔡冠洛编纂《清代七百名人传•崇实》,香港远东图书公司,1963年,第504-505页。并参见赵云田,“清末新政期间东北边疆的政治改革”,《中国边疆史地研究》第12卷,2002年第3期,第31页。 ④其中包括奉天高等审判检察厅,承德、抚顺地方审判检察厅和所辖的初级审判检察厅。见《奉省同官录》,宣统元年版,民国资料第71册,辽宁省档案馆藏。 ⑤其中推事1人,检察官1人,委员8人。见《营口地方法院档案》15-2-494,营口市档案馆藏。 ⑥见“制限法官资格之部电”,《盛京时报》,民国元年9月13日。 ⑦从《政府公报》“各审判厅三至六年收结案件比较表”中,可以反映出这一时期奉天省新式法院的裁撤情况。见《政府公报》民国七年9月19日,21-28日,第953-961号。 ⑧《盛京时报》民国五年2月23日第6版登载消息谓,“高等厅特派吴文郁为铁岭地方审判厅厅长,赵梯青为锦县地方审判厅厅长,郝延钟为洮南地方审判厅长,并准予三月一日开庭。”据此可知这几个审判检察厅的成立时间。 ⑨这两年的变化主要依据奉天省长公署政务厅编辑《奉天省职员录》民国十七年3月版和Report of the Commission on Extra-terri-toriality in China (San Francisco: Chinese Materials Center, Inc. 1975), Appendix IV. ⑩现大洋和奉大洋的折算,系参照《东北年鉴》所附《民国十年一月份至十九年十二月份现大洋每元均奉小洋价格表》和奉小洋与奉大洋的折算率而得出。见《东北年鉴》,东北文化社,1930年,第911页。 参考文献: [1]东三省政略[M].台北:文海出版社,1965. [2]督抚开办各级审判厅告示[N].盛京时报,光绪三十三年十二月初二日. [3]东督徐奏设立营口新民各级审判等厅折[N].盛京时报,宣统元年三月二十六日. [4]安东审判检察两厅开办演说词[N].盛京时报,宣统元年十月二十五日. [5]辽阳审判厅开厅词[N].盛京时报,宣统二年十一月十二日. [6]锦州地方初级审检四厅开厅提法司吴司使训覆[N].盛京时报,宣统三年五月十七日. [7]谭兵,王志胜.论法官现代化:专业化、职业化和同质化-兼谈中国法官队伍的现代化问题[J].中国法学,2001,(3). [8]奉天各级法院新任法官表[N],盛京时报,民国二年3月27-28日,4月2日,4月4-6日. [9]各审检所成立并启用钤记[A].海城县公署档案[Z].275.民国二年.辽宁省档案馆藏. [10]盖平县志[Z].民国十九年版. [11]海城县志[Z].民国十三年版. [12]奉天通志[Z].1934年版. [13]宽甸县志略[Z].民国四年版. [14]韩秀桃.司法独立与近代中国[M].北京:清华大学出版社,2003. [15]分别裁留各省司法机构[J].东方杂志,第10卷第12号.民国三年4月. [16]辽海审检所[厅]开办准期[N].盛京时报,民国六年2月6日. [17]复县地方厅开办人员起程[N].盛京时报,民国六年6月28日. [18]海城县公署档案[Z].28747.民国十二年.辽宁省档案馆藏. [19]昌图县公署档案[Z].1087.民国十二年.辽宁省档案馆藏. [20]奉省司法简明报告书[N].奉天公报[Z].第5004-5017号.民国十五年3月3-16日. [21]宽甸县公署档案[Z].12901.民国十八年.辽宁省档案馆藏. [22]奉天各级法院新任法官表[N].盛京时报,民国二年3月27-28日.4月2日.4月4-6日. [23]营口地方法院档案[Z].229-965.营口市档案馆藏. [24]复县公署档案[Z].496.民国七年3月.辽宁省档案馆藏. [25]奉天省长公署政务厅.奉天省职员录[Z].民国九年4月印刷. [26]奉天省长公署政务厅.奉天省职员录[Z].民国十七年3月印刷. [27]Ronald Suleski.Civil Government in War lord China:Tradition,Modernization and Manchuria,NewYork:PeterLang,2002.ChapterThree“The Clash of 1922”. [28]崔粲,魏福,杜尚侠.辽宁地方史[M].沈阳:辽宁教育出版社,1992. [29]司法部档案[Z].1049-2811.民国十四年.第二历史档案馆藏. [30]奉省司法简明报告书[N].奉天公报[Z].第5000号.民国十五年2月26日. [31]东北年鉴[M].东北文化社,1930. [32]奉天高等审判厅令收回领事裁判权卷[A].复县公署档案[Z].6868.民国十四年.辽宁省档案馆藏. [33]营口附属地年度户数人口表[A].满史会著.东北沦陷十四年史辽宁编写组译.满洲开发四十年史[Z].(下卷)(内部交流). [34]满蒙文化协会.满蒙年鉴[M].1925. [35]复县公署档案[Z].106.民国十二年.辽宁省档案馆藏. (责任编辑:admin) |