|

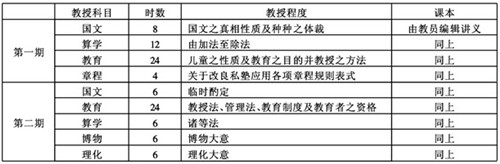

摘要:私塾改良是清末教育改革的重要内容,新式学堂发展的乏力是清政府进行私塾改良的重要原因。东北地方当局通过设立私塾管理机构、改良塾师、改良教授内容和注重新学与旧学的衔接等手段对私塾进行了改良。东北私塾改良并未达到将私塾转换为小学的预期目标,在形式上并未实现教育模式由传统向现代的转变。但清政府通过私塾改良将国家权力渗透入传统教育领域,将传统教育模式纳入了由政府主导的教育体系中。 关键词:私塾;改良;东北 私塾是由民间或个人设立的基层教育机构,起源于春秋战国时期的私学,其作为一种教育形态一直担负着教育启蒙、传承文化和学而优则仕的台阶的历史角色。20世纪初,随着国民教育思潮的兴起,普及教育成为清政府主导的新政改革的重要一环,但基础教育浩大的费用、组织成本和兴建新式学堂对教育人才的需求均超出了清政府的承担能力。因此,对传统教育模式的改造遂被加以利用,私塾改良就是这种背景的产物。私塾改良最初由民间发起,尔后上升为政府行为,被在全国范围内推行,其过程历经北洋政府、南京国民政府时期,一直持续到20世纪中叶。 私塾改良近年来为学术界所关注,可检索到的学术论文已逾20余篇。但由于资料所限,现有成果在时间段上多集中于民国时期,对清末私塾改良少有关注;在地域上多集中于中原和南方省份,边疆地区私塾改良研究尚付阙如。有鉴于此,本文以档案史料为依托,以清末东北地区私塾改良为研究对象,探查其改良的实态、实效。 一、改良缘起 清政府对私塾进行改良的根本原因是新式学堂发展的乏力。清末新政以降,新式学堂的出现动摇了千年以来以私塾为基础的传统教育模式,但根植于传统社会的私塾并未因新式学堂的出现而退出历史舞台,在相当长的时间内,清末教育结构呈现出的是私塾与学堂并存、新旧杂糅的二元模式。在二元结构中,民众对私塾的传统认同感和私塾与传统社会的高度契合性使得私塾仍然占据基层教育的主体地位,在数量上远远超过新式小学堂。关于两者数量规模的比较, 1907年直隶提学司的调查为我们提供了一个大致比例,该调查称:“各府州县官私两等小学虽已设立,而与私塾比较,尚不敌其十分之一”[1]。在新式教育较为发达的直隶,学堂与私塾的数量对比如此悬殊,全国的情况则可想见。清末东北地区私塾与学堂的具体数量对比目前还无从考证,但可从个别地方的数据窥探一斑。吉林府劝学所宣统二年(1910)调查称:“所有城厢东西两区共成立高初两等小学七处,四乡各区前后共成立初等小学三十九处。……府境各私塾除城厢五十三处业已督饬改良外,其四路共有二百八十八处”[2]。以上该府小学堂共46处,私塾341处,虽未达于一比十之比例,但可推见直隶调查所称小学堂数量不敌私塾十分之一并非虚言。另外,小学教育并未如清政府所预想的那样取代私塾成为启蒙教育的主要方式。据学部统计,至1907年,小学生仅占学龄儿童总数的3.19%,其余超过90%的学龄儿童是在私塾接受启蒙教育或未入学[3]。 新式改革的乏力使得人们将目光聚集在对业已存在的大量传统教育资源的改造方面,私塾改良即由此发端。私塾改良之议起于民间,时人注意到“顾以中国现时力量及人民程度,而欲大兴教育,广设蒙小学堂,恐无此无量数之经费,亦无此无量数之教员,则莫如先就旧有之数百万私塾而改良之,因势利导。……变旧习为新法,化私塾为学堂,为今日过渡时代之简易办法。”[4]对于官方取缔私塾的行为,时人认为“尚未设学之处,与其严禁私学,似不如改良其教法之为妙。”[5]私塾改良之行动亦发端于民间, 1904年江苏学务处委员沈戟仪在江苏川沙和苏州设立私塾改良会,此为清末私塾改良之嚆始。民间对于私塾改良之倡导,在宣统二年(1910)得到官方认可;该年六月,清政府颁布《改良私塾章程》,正式将私塾改良纳入清末教育体制改革之中。实际上在清政府认可之前,私塾改良已经被部分省份在辖区内推行,东北地区即属此例。 早在光绪三十一年(1905),即清政府宣谕停止科举当年,吉林学务处即着手改良私塾。该处的出发点是节省经费和快速设学,称: 诚以各学待办甚殷,未敢以有数之款多设蒙小学堂,有顾此失彼之虞。兹叠奉京师学务处咨催劝令各省绅商多设蒙小学堂为取才务广之地。职思泰西各国其正本清源皆由于蒙小各学为自强之基础,所以造就宏深储为国器,均由小学中拔植甚多。今科举一停,凡远在乡曲实属无从取法,其上进之心恐亦因之而阻。莫若因其原有家塾改为蒙小学堂,颁发课程,因势利导,为简便易行之计。……似此城乡各学斋既多,取才益广,款不筹而学立,事不费而功成。[6] 这里,吉林学务处注意到了私塾所具有的启蒙教育的社会功能,意图通过新旧转换将其纳入新式教育体制中,以弥补吉林蒙小学堂数量上的不足,注重在“款不筹”、“事不费”的情况下完成普及新式学堂的任务。吉林学务处的此种做法作为东北私塾改良的开端,并未提出具体系统的改良方法。东北地方各级政府在此后对私塾进行改良的过程中,根据地方实际同时参以清政府颁布的《改良私塾章程》实行了各种改良方法。 二、改良方法 1.设立私塾管理机构 东北地区私塾改良虽始于光绪三十一年,但在相当长时间内一直处于各属自发组织状态,并没有专门的管理机构。吉林省于光绪三十四年制定塾师规则七条[7],但并未实行[8]。宣统二年(1910),吉林省制定宪政分年筹备表,计划于该年将境内私塾一律改良[9],加之该年清政府颁发了《改良私塾章程》,各属私塾改良遂逐渐走入正轨,纷纷成立私塾改良会、私塾传习所等管理机构。从笔者目前查找的档案来看,成立私塾改良管理机构的有吉林府[10]、长春府[11]、新城府[12]、双城府[13]、长寿县[14]、伊通州[15]、滨江厅[16]。各属管理机构均受劝学所督导,以“劝导各私塾实行改良教授法而期教育普及,裕立宪之本原”为宗旨,统辖各属境内私塾改良。综合来看,其职权包括以下几方面: 其一,考验。各属塾师概由私塾改良会考验,合格者分别等级发给凭证;外来塾师亦须由改良会考验,合格者准其设馆,“不合格者不准滥竽,如私自设馆,由劝学员查出立即解散,并处以相当之罚”。 其二,调查。由劝学员分区调查塾师姓名、履历、籍贯、学生人数、设馆地址及有无合格凭证,“如有未经核准自行设馆者,劝学员须随时访查呈报”。 其三,劝导。改良会发给合格塾师私塾改良章程、私塾应用数目表、课程表、假期表,令其“作速自行改良”,“如有违反者,由劝学员婉为劝导”,劝导方法包括:劝以改良并无困难;劝以重精神不重形式;教授务遵章程;教师须用黑板;学生座位务令面向教师;学生出入书房须有规矩;房屋光线、空气虽不能佳,必须洁净;如于书目表外添用书籍,须呈改良会鉴核;功课照课程表外须加温诵习字钟点;星期放假半日,此外不得无故停课。 其四,研究。改良会附设改良私塾研究会,聘请教习为塾师讲授私塾应用学科,凡领有合格凭证之塾师均须按期到会听讲;该会如有关于私塾全体应行研究事项须开特别会议,城乡各塾师均须到会。 其五,甄别。改良会每学期对境内私塾甄别一次,考试学生,“分别优劣,拟定等第”。甄别等级包括:最优等:教授管理得法,学生多,校式校具粗备,“考试时学生取在前列者居多”; 优等:教授管理尚合,学生多,校式校具略备,学生取前列者尚多; 中等:教授管理微有不合,学生尚多,校式校具略备,有学生考取前列; 下等:教授管理未合,学生尚多,校式校具略备,学生考试平平; 最下等:名为改良,考验毫无实际。 其六,奖励。改良得法之私塾准其悬挂改良私塾门牌;教授管理符合初等小学堂章程者给予私立小学堂名牌,“所有教师利益并学生毕业、升学等事比照初等小学堂章程办理,以期教育普及”。 由上述各地私塾改良会职能可见,官方意图从塾师考验、私塾甄别等方面入手,将私塾纳入新式教育体系中,实现由旧到新的转换。 2.改良塾师塾师作为直接面向学童的知识传播者,直接影响私塾改良的成效,是私塾改良的关键环节。至清末,塾师大部分为具有低层次传统功名的士子,如滨江厅宣统三年共有塾师七名,其中童生三名,附生三名,贡生一名[17];长春府宣统三年有塾师96人,其中文童36人,童生18人,生员1人,监生1人[18]。受学识结构所限,在私塾转变为新式学堂的过程中,塾师很难达到初等教育的要求,因此,改良塾师遂被官方重视,成为改良私塾的重要内容。具体而言,东北各属改良塾师的方法包括两方面: 其一,考选塾师。光绪三十三年(1907)奉天提学司即着手对全境塾师进行考选。该司针对奉天塾师良莠不齐的状况,以普及教育为宗旨,发布考选塾师告示,称:“教育之兴贵于普及,现在学堂未能遍立,自应先从改良私塾入手,以期逐渐推行。惟塾师程度不齐,本司详加考察城乡各塾师遵照新法改良者固亦有人,而墨守旧章以及文理不通坐拥皋比者亦随处皆是,若任其自为教授流传谬种贻误儿童影响于学界者实非浅鲜”。由此,该司定期召集全省城乡各塾师至省垣考试,“无论举贡生童凡为塾师者应一律报名应试,不愿报名者嗣后即应改业不得再为塾师”[19]。在生计存亡面前,奉天全境塾师迅速对官方的强制措施作出了回应,“奉省四外乡屯所有教学之人刻奉提学使晓谕俱行来省至该公所投考”,“投考者已有一千三四百人之多”[20]。奉天按照考试成绩将参考塾师分为优等、中等、下等,“优等准入传习所肄业,中等暂为教授,下等即令另作别图以免误人子弟”[21]。投考之一千三四百人中,优等、中等仅有二百三十名[22]。因合格塾师过少,此后奉天各属采取变通办法,降低要求,如辽阳规定“备取者准其暂设私塾”[23],待经过培训后再参加考试。 吉林考选塾师始于光绪三十四年(1908),该年乌拉城劝学所分三次对五十九名塾师进行了考选,其中优等十四名,中等二十七名,下等十八名。优等、中等者由劝学所发给合格证书,准其继续从业;下等者“劝令改图别业或再行补习”[24]。 造成部分塾师不能通过考选的重要原因是考试试题超出了传统私塾的讲授范围,以吉林乌拉城考试试题为例,三次试题中既有“子曰温故而知新可以为师矣议”、“学而优则仕议”等测试塾师掌握经典能力的题目,也有“私塾改良之法宜用何术变通”、“地球说”等涉及教育改革和西学的题目[25]。既然塾师不能适应中西混搭的新式教育方法,官方不得不将改良塾师的重点由考选转为培训。 其二,培训塾师。各地培训塾师方法不尽相同,有设立专门培训机构者,有就原有改良会、教育会进行培训者。就现有档案来看,成立培训机构的有奉天、辽阳、乌拉城、伊通、磐石等属。 光绪三十四年(1908)四月,奉天成立塾师研究所,“以期改良私塾,以为小学进步之机关”,有凭无凭塾师“均准入所研究毕业”,以七个月为期,考验合格者发给凭单,不及格者再行补习,“以期咸有普通之程度”[26]。辽阳于宣统元年设立改良夜课,“将各塾师传集研究”[27]。乌拉城于光绪三十三年六月设立师范传习所,“邀集四区塾师互相传习管理教育之法,以便修业后回乡教授,实力改良”[28]。伊通州设立私塾传习所一处,以法政学堂、自治传习所、北洋师范学堂之毕业生为教员;“先期考取本城及附郭十里内之塾师为第一班,随考取四乡全境塾师为第二班”;授以各种科学及教授管理诸法,限一个月为期满,届期再行考验,分别等第,给予文凭,饬回各该塾教授,并择其认真教授实能改良者督令补习师范,以广教育[29]。磐石县鉴于私塾多未改良,间有“句读不分,文理荒谬者”的情况,将考选和培训结合,在甄别塾师的同时针对不同等级的塾师制定不同的培养目标,或为小学堂教员,或入以培养小学教员为目标的教员养成所,或入塾师传习所。该县对塾师分“最优、优、中、下四等考取,其不列等者均令解散”,最优等派至各初等小学任副教员、学塾讲师;优等、中等者令其入教员养成所,以六个月为期,“遵照定章授以各种必要科学”,“为明年扩充小学预备”;下等者“概令入塾师传习所肄习一月,俾得有所遵循一律改良”[30]。 未设立专门培训机构者如吉林、双城、滨江等属在私塾改良会或教育会内召集境内塾师或入会研究,或教授新法。如滨江教育会于宣统元年九月将境内所有七处私塾之塾师召集入会,研究改良之法,每日讲习两小时[31];双城府私塾改良会宣统二年十二月传习境内塾师二十四人[32]。 各地方法虽不相同,但培训目的基本相同,即均对塾师进行趋新的改造,这反映在培训课程上。以吉林府私塾改良会为例,该会塾师研究课程如下表[33]: 表1 吉林府私塾改良会塾师研究课程  滨江厅培训塾师课程与吉林府大致相当,包括教育史、教育精义、单级小学教授管理法、算学、国文[34]。 可见,在教授科目中,鉴于塾师的传统教育背景,国文所占比重不大,以教育管理方法为主要内容的教育一门成为教授重点,教授时数最多;另外,为了使私塾向新式小学堂靠拢,算学、博物、理化等西学也进入培训科目。 3.改革教授内容 改革私塾教授内容主要参照小学课程。清政府颁布的《改良私塾章程》将改良私塾分为两等四级,规定初等改良私塾第一、第二级参用初等小学教授管理法,课程至少包括修身、国文、讲读经、算术四科;高等改良私塾参用高等小学教授管理法,第一级课程至少包括修身、国文、讲读经、算术、历史、地理六科,第二级须酌加格致、体操两科[4]。可见,初等私塾课程是以初等小学课程为蓝本,从中挑选主要课程,同时涵盖中、西学[35];高等改良第一级私塾课程包括了高等小学的大部分课程,第二级除没有图画一科外,与高等小学课程完全相同[35]。 具体至东北地方,以宣统元年乌拉城改良私塾教授课程为例,课程包括修身、国文、讲读经、历史、地理、格致、算术、体操等科[36],与小学堂课程基本相同。这表明,私塾与小学共同具有的启蒙教育性质决定了二者具有某种天然的联系,改良私塾课程以小学堂为参照具有一定的合理性,这既是私塾改良的结果,也是二者在启蒙教育方面互相融合的结果。 4.注重旧学与新学的衔接 在私塾改良过程中,从中央政府至地方主管官员,均注重旧学与新学的衔接,即改良私塾向小学堂的转换。转换包括两方面:将改良私塾整体改为小学和改良私塾学生转(升)入小学。《改良私塾章程》对两种转换方法均作了规定:初等、高等改良私塾“学生在三十人以上,常年经费筹有的款者”,可经提学使司批准作为私立初、高等小学堂;改良私塾学生学期考试及格者给予相当修业文凭单,持有此项凭单者,得转入同等学堂相等之学级;改良私塾毕业生可参加中学及高等小学升学考试,不给奖励[4]。东北地方主管官员也将改良私塾作为发展小学教育的途径,认为“小学既刻难遍设,私塾实急宜改良”[37],“欲期教育普及非由小学入手不可,而改良私塾实为初等小学之本源也”[38]。在清政府和地方官员的重视下,东北部分州县在改良私塾过程中尝试将旧学与新学衔接。 如前文所述,吉林省学务处于光绪三十一年(1905)即着手将全省家塾改为蒙小学堂,从现有档案来看,这项政策在吉林部分地方得到实行。如光绪三十二年(1906)四月,敦化县将旧有家塾三十六处一律改为自行捐办蒙小学堂,“各学堂学生遇有聪明特达之才准由各教习报送来县考验,归入城内官立蒙小学堂肄业”[39];乌拉城至宣统元年将私塾改设蒙小学堂五十六处,学生六百六十余名[40]。至宣统三年,新旧衔接已不只是官方行为,民间也能够自觉实现由私塾到学堂的转变,如学部曾称“吉省新办学堂报名投考各生中由私塾而来者十居七八”[41],就反映了这方面情况。 在旧学向新学转换过程中,并不完全是以趋新为目的将私塾转变为小学堂,不乏新学形同虚设而以旧学装点门面的情况,反映出在清末教育改革的大背景下,新学与旧学的相互渗透。如江州宣统三年有私塾四处,官立初等小学堂一所,但该小学“虽早具报成立,实未招生开学,应有设备概付阙如”,不得以之下,该州将一处改良效果较好的私塾迁入小学校舍,改为官立初等小学堂[42]。 三、改良效果 官方对私塾改良抱有很大希望,认为改良章程办法不难实行,“管理则有规则可循,书籍则有定本可购,课程甚属单简,教法不尚高深”;对塾师程度要求也不高,“中学只求精通,算术但期粗解”[43]。但章程的条缕密晰不能决定基层的实际执行效果。如何评价私塾改良效果,有三点需要说明。一为改良目标。如前文所述,官方将改良私塾作为小学教育的补充,改良目标自然是将私塾转变为小学,将私塾纳入新式国民教育体系。二为评价话语权。从笔者掌握的档案来看,东北各州县官员在报告办学成绩时对本属内私塾改良多予以积极评价,认为大部分私塾均已改良。如吉林府报告称吉林府城厢各塾“能遵章改良者共有四十三处,未能改良者尚有十处”,改良私塾比上年增加一倍有余[44];方正县报告称“私塾改良饬派劝学员分投劝办,现在改良者已在十分之八”[45]。与此相对,省级视学员在考察各属办学成绩后多认为私塾改良效果不佳。如敦化县自称宣统元年改良私塾十九处,但省视学“抽调城厢各私塾并未改良,一仍故态,询之村屯私塾尤为腐败”[46];伊通州某区有私塾十一处,“均不知何为改良”,省视学员询问该区学董“如何指示劝导,则云但告其应行改良,他不知也”[47]。一方是由下至上汇报政绩,一方是由上至下考察效果,相比之下,没有利益诉求的省级官员的考察报告更为可信,本文即以此为背景资料对私塾改良效果加以评价。三为评价指标。从以上两点出发,本文拟从课程设置和教授方法两方面评价私塾改良效果。 关于改良私塾的课程设置,我们可以吉林乌拉城改良私塾情况加以说明。至宣统元年底,乌拉城共有改良私塾53所,均已改名为某某小学,在名义上被纳入新式教育体制,但各小学并非真正意义上的学堂,每堂只有塾师一人,教授所有课程,学生从5人至30人不等。各学堂课程设置虽有九门之多,包含中学、西学,但能够真正讲授所有课程的学堂为数不多,大多数是只教授中学或在中学之外点缀一两门西学。课程设置及所占比例如下表所示: 表2 吉林乌拉城改良私塾的课程设置及所占比例  可见,各学堂课程中中学仍占主体,只教授中学和在中学之外教授一门或两门西学的有29处,占总数的54%[48]。 与乌拉城改良私塾同年的《申报》曾这样描述改良私塾:“现在之私塾非昔日可比,间有一二善趋时尚者,其所授学科除经书外,亦填入算学、图画等科,颇合乎以经书为体、以科学为用之谬说”[49]。该论虽以全国私塾立论,但以乌拉城改良私塾课程设置来看,此论并非虚言。“以经书为体,以科学为用”道出了清末改良私塾课程设置的主要特征,即在原有私塾基础上稍作增补,以期在表面上与新式学堂教学模式相符,但表面文章并不能掩盖其传统私塾的属性。 课程设置的虚有其表直接决定了教授方法的陈旧,改良私塾仍习旧法。吉林提学司在光绪三十四年和宣统二年对全省私塾改良效果进行了评价,指出:“所有四乡私塾仍沿旧习”[50];“查各属详送表册暨视学报告情形,惟吉林、长春、宾州、农安各处塾数较多,现在逐渐实行改良,此外强半旧习相沿,每属或十数处或三四处不等”[51]。具体至各地方,据吉林省视学员调查,部分改良私塾名为小学,但堂舍仍用三面火炕,学童年龄参差不齐,所用课本皆为论语及三百千字等书,“虽名为学堂,实与私塾毫无区别”,“实办学者以私塾之实附学堂之名”[52]。教授方法陈旧的直接原因是对塾师的改良效果不佳,以伊通州为例,该州“四乡私塾塾师虽已传习五班,现时均未改良,劝学员劝导均俱以无书藉口”[53]。以尚未脱离传统旧习之塾师为一塾之教员,其讲授方法之陈旧可想而知。 通过对以上两个评价指标的分析可知,清末东北私塾改良并未达到将私塾转换为小学的预期目标,改良效果不佳,在形式上并未实现教育模式由传统向现代的转变。 四、结语 在兴办新式小学堂缺财乏人的情况下,私塾最初只是小学堂的补充,但至改良末期,私塾改良被赋予了更新、更深的内涵,被视为国民教育、预备立宪的基础。此类表述在当时各类公牍中很常见,如“立宪之预备莫先于国民教育,欲谋国民教育之普及则必先从改良私塾始”[54];私塾改良“洵为教育普及之要端而预备宪政之不容或缓者也”[55]。这一方面说明清王朝在其统治末期已无力推动新式教育向纵深发展;另一方面,传统教育体制与传统社会的契合度决定了其强大的生命力,体制改革与社会变革的不同步决定了新式学堂还无法在短期内占据传统教育空间。惟此,直接对传统教育进行某些趋新的、为我所用的改造,就成为清政府的改革目标。 仅仅将私塾之塾师改为学堂教员,将私塾改称为某某学堂,增设新式教学课程,并不能从实质上改变私塾的传统属性。但是通过在传统教育体系中加入超出私塾和塾师能力的西学,设立改良私塾管理机构并将私塾、塾师纳入官方控制之下,清政府实现了对传统教育模式的掌控和利用,进而在实质上将其纳入由国家主导的新制国民教育体系中。以新式学堂为代表的新式教育制度不能适应清末中国的社会特点和人口教育结构,与传统教育理念发生冲突,新制与旧体之间的不契合使得私塾之于清末社会仍具有存在的合理性。清政府在创建新式教育体制的同时着手对私塾进行改良,与其说是改旧趋新,不如说是藉此将国家权力向底层民众教育领域渗透,将原本徘徊在国家教育体制之外的由民间自发组织的私塾教育纳入中央政府主导的教育体系之中。对教育权的争夺是清政府主导的私塾改良的核心内容,甚至超过了改良本身。 参考文献:[1]朱有.中国近代学制史料:第2辑:上册[M].上海:华东师范大学出版社,1987:330-331. [2]吉林府劝学所为将各区学堂学塾私塾报告事给吉林提学司详文(宣统二年九月初十日)[Z].国家清史工程数字资源总库档案(以下简称“清史档案”)吉林教育J033-02-0753. [3]学务刍言[N].东方杂志,1906(11). [4]舒新城.中国近代教育史资料:上册[M].北京:人民教育出版社,1980:103. [5]塾师罢学[N].满洲日报,1906-04-19. [6]吉林全省学务处为拟派员查明吉林府属乡屯村镇共有家塾若干作为自行捐办蒙小学堂事给吉林将军呈文(光绪三十一年十二月初七日)[Z].清史档案吉林教育J033-01-0165. [7]吉林省教育志编纂委员会教育大事记编写组.吉林省教育大事记:第一卷[M].长春:吉林教育出版社,1989:14. [8]徐世昌.东三省政略[M].长春:吉林文史出版社,1989:1413. [9]新城府为学部颁发私塾改良会章程参酌本地情形略为变通事给吉林提学司详文(宣统二年八月十四日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0991. [10]吉林府私塾改良会塾师研究课程表(宣统二年四月二十二日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0772. [11]长春府为报私塾改良会试办简章事给吉林提学司详文(宣统二年三月十八日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0057. [12]新城府为学部颁发私塾改良会章程参酌本地情形略为变通事给吉林提学司详文(宣统二年八月十四日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0991. [13]双城府教育会为附设私塾改良会传习学生姓名年籍清册事给吉林提学司呈文(宣统二年十二月十九日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0907. [14]长寿县知县为拟订改良私塾暂行章程事给吉林提学司详文(宣统二年八月初十日)[Z]清史档案吉林教育J033-03-0057. [15]伊通州为设立私塾传习所事给吉林提学司禀文(宣统二年五月初六日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0453. [16]滨江厅同知为暂停塾师改进知识交换办理小学教育研究事给吉林提学司呈文(宣统三年二月二十二日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0907. [17]滨江厅同知为暂停塾师改进知识交换办理小学教育研究事给吉林提学司呈文(宣统三年二月二十二日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0907. [18]吉林省长春府调查私塾简明表(宣统三年)[Z].清史档案吉林教育J033-02-1107. [19]招考塾师告示[N].盛京时报,1907-03-05. [20]塾师投考[N].盛京时报,1907-03-19. [21]教读投考三等发落[N].盛京时报,1907-03-14.[22]考试私塾揭晓[N].盛京时报,1907-03-27.[23]辽阳考试塾师揭晓[N].盛京时报,1909-03-23. [24]乌拉城乡小学堂为报改良私塾考试情形并送二次考试题目事给吉林提学司禀文(光绪三十四年三月十一日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0112. [25]乌拉城乡小学堂为报改良私塾考试情形并送二次考试题目事给吉林提学司禀文(光绪三十四年三月十一日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0112. [26]奉天塾师研究所开办[N].盛京时报,1908-05-26. [27]辽阳塾师渐知改良[N].盛京时报,1909-03-27. [28]乌拉城乡小学堂为报设改良私塾情形并送秋冬两季改良私塾一览表事给吉林提学司呈文(光绪三十三年十一月二十四日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0112. [29]伊通州为设立私塾传习所事给吉林提学司禀文(宣统二年五月初六日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0453. [30]吉林省视学为考查磐石学务事给吉林提学司详文(宣统三年闰六月二十九日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-1026. [31]滨江厅同知为暂停塾师改进知识交换办理小学教育研究事给吉林提学司呈文(宣统三年二月二十二日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0907. [32]双城府教育会为附设私塾改良会传习学生姓名年籍清册事给吉林提学司呈文(宣统二年十二月十九日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0907. [33]吉林府私塾改良会塾师研究课程表(宣统二年四月二十二日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0772. [34]滨江厅教育会毕业塾师分数册、滨江厅同知为暂停塾师改进知识交换办理小学教育研究事给吉林提学司呈文(宣统三年二月二十二日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0907. [35]舒新城.中国近代教育史资料:中册[M].北京:人民教育出版社,1980:419-420. [36]乌拉四区改良私塾一览表(宣统元年十二月初十日)[Z].清史档案吉林教育J001-35-6401. [37]吉林提学司为改良私塾办法事晓谕(宣统元年八月初三日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0057. [38]吉林省视学为莅新城查视和衷商榷拟定改良整顿数条事给吉林提学司详文(宣统三年闰六月二十七日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0521. [39]敦化县知县为造报乡屯村镇旧有家塾一律改作蒙小学堂书册事给吉林全省学务处详文(光绪三十二年四月二十三日)[Z].清史档案吉林教育J001-32-2172. [40]乌拉两等小学堂为改良教育事给吉林巡抚申文(宣统元年十二月初十日)[Z].清史档案吉林教育J001-35-6401. [41]学部为酌量变通初等小学堂章程事给吉林提学司札文(宣统三年三月初七日)[Z].清史档案吉林教育J033-07-0046. [42]吉林省视学为考查江学务事给吉林提学司详文(宣统三年七月十三日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-1026. [43]吉林提学司为改良私塾办法事晓谕(宣统二年八月初三日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0057. [44]吉林府劝学所为将各区学堂学塾私塾报告事给吉林提学司详文(宣统二年九月初十日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0753. [45]方正县为筹办学务大概情形事给吉林提学司呈文(宣统二年六月初五日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0955. [46]省视学林祖涵为报敦化学务情形并拟订整顿办法六则事给吉林提学司呈文(宣统元年十一月初六日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0929. [47]伊通直隶州学务报告(宣统三年五月)[Z].清史档案吉林教育J033-02-1026. [48]乌拉四区改良私塾一览表(宣统元年十二月初十日)[Z].清史档案吉林教育J001-35-6401. [49]论我国教育不发达之原因[N].申报,1909-05-24. [50]吉林提学司为师范毕业生派四乡改良私塾事给吉林府札文(光绪三十四年正月二十二日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0140. [51]吉林提学司为改良私塾办法事晓谕(宣统二年八月初三日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0057. [52]南路省视学为拟请整顿岔路河初等小学堂事给吉林提学司呈文(宣统元年九月二十日)[Z].清史档案吉林教育J033-02-0929. [53]代理伊通直隶州知州为报拟订整顿各项学务办法事给吉林提学司呈文(宣统二年十二月初一日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0497. [54]伊通州为设立私塾传习所事给吉林提学司禀文(宣统二年五月初六日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0453. [55]长春府为报私塾改良会试办简章事给吉林提学司详文(宣统二年三月十八日)[Z].清史档案吉林教育J033-03-0057. (责任编辑:admin) |