|

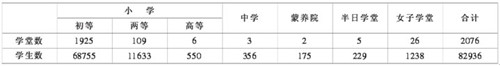

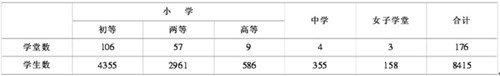

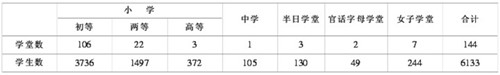

摘要:本文从政治结构改革、教育改革、外交努力三方面考察了徐世昌任内东北新政改革对东北地区现代化进程的影响,认为政治结构和教育改革促进了东北地区现代化进程,而外交上的努力则收效甚微。 关键词:徐世昌;东北新政;现代化 清末新政本质上虽是清统治者自救之举,但在客观上却起到了变革传统体制、推动社会进步的作用,在各个领域全面开启了现代化的闸门,将古老的中国第一次推向世界性的现代化浪潮之中。现代化是一种特殊的社会变革,它不仅是反映在人们头脑中的物质方面的变化和演进,更是有目的、有计划的以经济发展为中心而涉及文化各层面的人类的进步运动[1]。以此标准衡量,东北边疆的现代化进程应始于清末东北新政,并与清末东北新政保持同步,即以盛京将军赵尔巽为肇始,而在徐世昌任东三省总督期间达到顶点。 近代东北边疆同整个近代中国社会相比较,有诸多自身特点,择其要者,主要有以下三方面: 第一,清统治者将东北视为“龙兴之地”,设立有别于内地行省的将军体制,并实行旗民分治政策。该种体制的弊端是事权不清,遇事抵牾,这与日俄战后东北的威迫形势是不相适应的,遑论依靠这种政治体制去引领东北边疆的现代化变革。 第二,东北旗人以尚武为荣。同内地省份相比,三省的文化教育处于极为落后的状态之中,不但无法为现代化进程提供人才支持,且有可能成为现代化的阻力。 第三,东北边疆是近代中国社会感受外来压力最大的地区。外部干扰必然会对东北边疆的现代化进程产生重大影响,如何排除干扰甚或利用列强对东北的影响是清末东北新政和现代化面临的特殊问题。 现代化是“涉及社会各层面的一种过程”,在这个过程中,“某些社会因素径直被改变,另外一些因素则可能发生意义更为深远的变化”[2]。结合清末东北边疆的突出特点,政治结构、教育、国际环境三方面应是清末东北现代化进程的核心内容,也即是径直发生改变的社会因素,并带动了其他社会因素发生深远变化。 综上,本文拟从东北新政改革的内容当中找出与影响现代化进程的核心内容相对应的部分加以考察,即从徐世昌任内新政改革中的政治结构改革、教育改革、外交上的努力三方面入手,探询清末东北新政对现代化进程的影响,以求窥探东北地区现代化进程之一斑。 一、政治结构改革 1.行政体制 光绪三十一年(1905)七月,清廷将盛京五部官员除与三陵事务有关者外一律裁撤[3],这迈出了东北地区消除满汉界限、由军府制向行省制转变的第一步。 光绪三十二年(1906)九月,应盛京将军赵尔巽之请,清廷派商部尚书载振、民政部尚书徐世昌清查勘东北。十一月二十二日,徐世昌上《密陈考察东三省情形折》。在奏折中徐世昌根据日俄战后东三省的威迫形势,提出了改革东三省行政体制的初步设想,认为“必改订官制,净汰旧习,旗民始有来苏之望”[4]。此一奏折使“清廷帝后为之动容,枢府亦因而憬悟”[5],于是命徐世昌切实筹谋补救之策,因之徐世昌再上《密陈通筹东三省全局折》,在该奏折中徐世昌正式提出改东北军府体制为行省体制,主张“联合三省属诸一人”,请设东三省总督,予以全权[6]。折上,清廷悉从其议,于光绪三十三年(1907)三月八日谕:“盛京将军着改为东三省总督,兼管三省将军事务,随时分驻三省行台。奉天、吉林、黑龙江各设巡抚一缺,以资治理。徐世昌著补授东三省总督,兼管三省将军事务”[7]。至此,东北地区相延二百余年的军府体制被彻底颠覆,东三省正式迈入行省行列。 由于奉、吉、黑三省具体情况不同,其改革后的行政体制也因地而异: (1)奉天 奉天行省公署内设承宣厅、谘议厅、交涉司、旗务司、民政司、提学司、度支司、巡警道、劝业道: 承宣厅,设左参赞一员主事,“佐督抚用人行政,掌一省纪要汇总之事”,“兼辖用人、理财之职”。其职能与内地藩司相似。 谘议厅,设右参赞一员主事,掌全省法令、章制、统计、报告等事。该厅不设官缺,以明达政治者为顾问员、正副议员、额外议员,不定品级,不限员数。 交涉司,掌奉天交涉,由光绪二十六年设立的奉天交涉总局改制而来。另外在辽阳、铁岭、新民、凤凰厅四处各设交涉分局。 旗务司,掌全省旗民事务。该司于宣统元年(1909)四月以“化除满汉”之名裁撤,仿照吉林另设旗务处。 民政司,掌全省地方行政、地方自治及区划疆理等事。提学司,总理全省学务,奉天法政、师范及高等以下学堂皆隶于该司。 度支司,掌奉天全省出纳、会计、税务、垦务等事。由原盛京将军赵尔巽奏设的奉天财政总局改设。 巡警道,掌地方治安,后于宣统元年(1909)二月并入民政司。 劝业道,徐世昌原拟设劝业司,后遵清廷地方官制改革方案,改司为道,由原盛京将军赵尔巽设立的奉天农工商务总局改制而得。 蒙务局,统理三省蒙务事宜,并在吉林设有分局。东三省督练处,光绪三十三年(1907)十二月,徐世昌照北洋成案,奏设东三省督练处,总理三省军务,以收“整齐划一之效”[8]。 (2)吉林 改制后的吉林行省公署包括公署文案处、交涉司、民政司、提学司、度支司、劝业道、旗务处等机构: 公署文案处,吉林因事简费绌,不另设左右参赞,而仿内地督抚有文案之制,设立文案处。 交涉司,吉林原设有交涉局,办理外交各事,但因吉林外交繁重,“省城仅设一局,非所以重职守”,故设交涉司“以专责成”,将原有交涉局并入。 民政司,吉林原设有巡警局,但并未完备。改设行省后,设民政司,将巡警局、自治局、谘议局筹办处隶于该司。 提学司,总理全省学务。 度支司,总管全省财政,将原吉林军署户司所掌事务并入该司办理。 劝业道,总理全省工商业,“凡一切提倡督率,皆该道之职任”。 旗务处,因吉林旗务繁杂,需逐渐整顿,故不设专司,先设旗务处,“以为整理之方”[9]。 (3)黑龙江 改制后黑龙江行省公署内设文案处、民政司、提学司、度支司、旗务处等机构: 文案处,黑龙江文案处与吉林相仿,其职责等同于承宣、谘议两厅。 民政司,总理全省民政,另因黑龙江“城乡居民并少”,故不设巡警道,由民政司兼办巡警事务。 提学司,掌黑龙江全省学务。另外,由于黑龙江劝业“诸务并无萌芽”,故未设劝业道,由提学司兼理。 度支司,掌全省财政,另外,由于黑龙江未设旗务司,所设旗务处仅掌管原兵司事务,故“凡户司原管之常年贡品及城旗、俸饷、恤赏等事,并隶于度支司”。 旗务处,光绪三十四年(1908)七月由原黑龙江军署兵司改制而得,职责较简,所管只有军政、马政、旗官额缺、旗丁生计等事[10]。 2.司法体制 徐世昌主政时期,东北新政中司法体制改革最突出的特点是司法与行政分权。光绪三十三年(1907)五月清廷颁布地方官制改革方案,将各地按察司改为提法司,专管司法行政,要求各省分设审判各厅,以为司法独立基础,同时规定此项改革“著由东三省先行开办”[11]。由此可见,清末东北司法体制改革的核心内容是在三省设提法司,在地方设立各级审判、检查厅。在改革过程中,三省情况略有不同: (1)奉天 奉天提法司奏设于光绪三十三年(1907)八月,为全省司法机关,管理全省“司法上之用人行政”,依司法独立之议,该司不附设于公署。提法司虽总理奉天司法事务,但审判、检查“专属各级审判、检查等官厅”[12]。奉天审判厅分为高等、地方、初级三类。光绪三十三年(1907)十二月,徐世昌奏请在奉天省城设立高等审判厅一厅,在奉天府设立地方审判厅一厅,在奉天府所辖承德、兴仁两县按照巡警区域设立初级审判厅六厅[13]。光绪三十四年(1908)十二月,徐世昌奏设抚顺地方审判厅[14],宣统元年(1909)三月,奏设营口地方审判厅和新民初级审判厅[15]。 奉天各级审判厅均附设检查厅。检察厅以保护公安为其专职,介于行政权与审判权之间,以此“巩固独立之基础,维持裁判之信用”[16]。 (2)吉林 改建行省前,吉林司法体制“仅设刑司以为承转之地”,改行省后,吉林在原有刑司基础上设立提法司,管理司法上的行政事务。 吉林省城原设有裁判所,设立提法司后,改裁判所为高等审判厅。光绪三十四年(1909)五月,吉林省城设立吉林高等审判厅,将裁判所改设的高等审判厅改为吉林府地方审判厅,同时在吉林府按照巡警区域设立初级审判厅两厅。吉林省城以外各属因“僻在边荒,财力既单,人才亦乏”,“故厅制多未能举”,只有宾州厅于光绪三十三年冬设立地方审判厅,“规模甚简”,长春府于光绪三十四年秋设地方审判厅[17]。 吉林在吉林省城设立各级审判厅的同时设立了各级检查厅,“负监视、裁判、搜查、逮捕及刑事执行各责任”[18]。 (3)黑龙江 黑龙江改建行省前,以军署刑司和设在省垣的分巡道兼按察使专理全省刑法,后于光绪三十二年设立裁判处,裁刑司归于裁判处。改行省后,黑龙江于光绪三十三年(1908)十一月设提法司,专管司法上之行政,兼理裁判事务。 徐世昌认为黑龙江“设治各处人民本稀,词讼尚简,其各级审判厅均应暂缓设立”,只在各地设审判员,“帮同地方官审理词讼案件”[19]。 3.变置地方官制 (1)奉天 奉天在改设行省前,虽已在部分地区设治管理汉人事务,但“边荒各处,未经设治者所在多有,即既经设治之处,而旗署、民官各怀意见,欲图整治,牵掣良多”,由此徐世昌认为“非多设民官,不足以一事权而资整理”。 奉天地方官制改革可分为如下几类: 第一,裁撤旗务官制,包括裁锦州副都统和海龙总管。锦州副都统“久无责任可言”,改行省后,旗务司为旗官统属,该副都统“几同虚设”。由此,徐世昌于光绪三十四年(1908)八月奏请将锦州副都统裁撤。 海龙总管所管“仅止催收钱粮”,因之徐世昌于光绪三十四年(1908)十二月奏请将海龙总管裁撤。 第二,为实边而变置地方官缺。此类包括设洮昌道、设临长海道、设长白府、升兴京直隶厅为兴京府、兴仁县移驻千金寨、长兴岛添设州判、将鹿岛收归庄河厅管辖。 洮昌道、临长海道均设于宣统元年(1908)三月,两地或接蒙古,或与“韩境为临”,“均属紧要之地”,徐世昌认为设此两道缺,可维持边计,杜绝觊觎,“于内政、外交关系非浅”。 长白府设于光绪三十四年(1908)九月,当时图们江上游“壤畔相错,动生窥伺”,徐世昌因此奏设长白府,以“固边卫”。 兴京直隶厅原属奉天府,日俄战后该厅成为日韩进入奉天要路,交涉日多,因之徐世昌于宣统元年(1908)三月奏请升该厅为兴京府。 兴仁县为奉天府属县,光绪三十四年(1908)五月,因抚顺与日本“交涉渐繁”,徐世昌将兴仁县移治抚顺,名为抚顺县,后因抚顺所属千金寨有日人“时滋事端”,又将抚顺县治移驻千金寨,“以资约束而便交涉”。 长兴岛为复州属地,孤悬海上,“地方官向不过问,视同瓯脱”,徐世昌于光绪三十四年(1908)五月设长兴州判一员。 鹿岛本为凤凰直隶厅属地,“常有外人来往,注意经营”,因之徐世昌于宣统元年(1908)三月奏请将该岛改隶距该岛较近的庄河直隶厅管辖,“以杜外人觊觎之心”。 第三、为加强对地方控制力而变置地方官缺。徐世昌认为奉天各地方状况“日以歧殊,应随时变通地方官制”,在关系较重之处,应“设置大员通筹布置,以便于策应”。这种情况包括改奉锦山海关道为锦新道、改东边道为兴凤道、改营口厅为营口直隶厅、设辉南直隶厅、设醴泉县。 宣统元年(1908)三月徐世昌以锦州、新民两府“地当冲要,事极繁多”为由,奏请改奉锦山海关道为锦新道,分巡锦、新两府全属。奉天原有东边道,后割其所属临江、辑安、通化三县归临长海道,徐世昌遂于宣统元年(1908)三月奏请将东边道改为兴凤道,分巡兴京、凤凰两厅全属。 营口厅原属奉天府,开埠以后“各国领事麇集,交涉益繁”。徐世昌于宣统元年(1908)三月奏请改营口厅为直隶厅,认为此举可使“新政便于设施”,“裨益地方,良非浅鲜”。 辉南直隶厅设于宣统元年(1909)三月,由海龙府东南大杜川一带之八社改治而得,以招抚因伏莽出没而畏惧不归的居民。 醴泉县原为科尔沁右翼图什业图王蒙旗,于光绪三十二年(1906)仗放,垦户渐众,但“蒙疆僻远,夺劫时闻”,“商民亟望设官,以资卫护”。因此,徐世昌于宣统元年(1909)三月奏设醴泉县。 经过以上调整,奉天西有锦新道,南有兴凤道,“扼水陆之冲”;东南有临长海道,“据险可以自筹边务,重围防”;北有洮昌道,“筹蒙足以自防”。徐世昌本人对奉天地方官制的调整也是颇为得意,认为其“不敢谓详尽无遗,亦庶几官制划一矣”[20]。 (2)吉林 徐世昌认为,吉林“欲筹治内防外之要策,非添设民官,断不足以资治理”。吉林地方官制变置经历了前后两个阶段,第一阶段是徐世昌于光绪三十三年(1907)十一月奏请设立西路兵备道、密山府、濛江州、长岭县、桦甸县。 第二阶段是宣统元年(1909)润二月,徐世昌经与吉林巡抚陈昭常会商后上奏清廷,提出了更为详尽的改革吉林地方官制计划,包括:裁珲春、三姓、宁古塔、伯都讷、阿勒楚喀等处副都统和富克锦协领;设东南路兵备道;设东北路兵备道;在吉林西部,设舒兰县,升伊通州为伊通直隶州;在吉林西北部,升榆树县为榆树直隶厅同知;在吉林北部,升双城厅为双城府、升宾州厅为宾州府、升临江州为临江府、增设阿城县、桦川县、勃利县、富锦县、绥远州,大通县移治方正泡;在吉林东部,设饶河县、宝清州、临湖县、东宁厅,升绥芬厅为绥芬府,升穆棱河知事为穆棱县;在吉林南部,升延吉厅抚民同知为延吉府,升和龙峪分防为和龙县,新设珲春厅、汪清县;在吉林中部,升五常厅为五常府,新设额穆县[21]。 上述方案除宝清州、勃利县始终未设,阿城县设于宣统元年(1909)八月,舒兰县、饶河县设于宣统二年(1910)三月外,其余均于宣统元年四月实施[22]。徐世昌认为“此次统筹全局,实不能不为一劳永逸之谋”。 (3)黑龙江 黑龙江改建行省后,徐世昌针对其北部与俄接壤、边界线长的特点,重点对黑龙江省的东北和西北地区进行了地方官制调整。光绪三十四年(1908)五月,徐世昌上奏黑龙江地方官制改革方案并获准执行,包括:裁瑷珲副都统,改设瑷珲兵备道;裁呼伦贝尔副都统,改设呼伦兵备道;裁墨尔根副都统,设嫩江府;升黑水厅为龙江府;升海伦厅为海龙府[23]。 关于徐世昌所进行的政治体制改革的成效,我们可从以下几方面加以考察: 第一,行政管理具有集权化趋势。在后发型现代化国家中,集权管理起着至关重要的作用,它有助于力量的协调和资源的调配。由于中国现代化不是自身现代性的积累、成熟的自然结果,因此,在现代化启动阶段,非经济因素特别是政治因素就显得尤为重要,即政府是现代化进程的主导者,这就决定了在现代化起步阶段,必然实行集权式政体。就清末东北新政而言,政治制度改革强化了东北地区的集权体制,这可从两方面加以印证:一是清末东北政治体制改革彻底废除了延续二百余年的军府体制,使三省迈入行省行列,尤其是三省总督的设立,将三省统诸一人,扭转了三省管理分散、效率低下的局面,对于调集三省人力、物力,进行资源配置,加大社会动员,都发挥了不可替代的作用;二是废除了旗民分治的政策,消除了以往事权不一、遇事抵牾的弊端。 第二,具有民主化趋势。政治现代化的主要内涵和特点之一是政治民主化,关于此点,清末东北政治体制改革诸多措施中最具有代表性的是司法独立倾向,三省提法司的创立充分说明了这一点。司法体制改革是清末东北现代化进程从器物层面向制度层面转化过程中的核心内容。 第三,政治制度专门化。高度专门化的制度可为政治作用的稳步扩大做好准备,这是现代化发展的典型过程,且“一切已知的例证都表明,现代化引起了政府管理的扩大”[24]。清末东三省政治体制改革改变了以往内地行省总督和巡抚衙门内官吏的设置,代之以司、局、厅等机构,涵盖了现代政府的诸多行政部门,在一定程度上实现了专门化管理和职能的扩展。第四,政治体制中各级政权实现了有效接合。各级政权能否有效接合决定了政治管理效率的高低。从三省变置地方官制的具体内容来看,通过有目的地添设府、厅、州、县等建置,改变了以往东北地区地域广、民官少、难以控驭的局面,在实边的同时,加强了行省公署对地方政权尤其是边远地方政权的控制,有助于权力的向下渗透,实现对下层政体的有效统治,提高管理效率,为新政在整个东北地区的全面开展创造了条件。 二、教育改革 徐世昌从设立教育行政机构和创办学堂两方面对三省教育进行了改革。 第一,设立教育行政机构。改设行省后,徐世昌认为“学务之兴盛,视乎行政机关之完密与否”[25],因此各省公署无论繁简,均设有提学司管理一省学务。奉天、吉林两省各府、厅、州、县均设劝学所,以“变强迫之旨而为劝学之制”[26]。劝学所为各地学务总汇之所,以地方官为监督,另以本地士绅一员为总董,每学区设劝学员一人,“凡各区筹款兴学诸事,皆由总董禀承地方官督率劝学员办理”[27]。黑龙江未设劝学所,仅在各属设劝学员。徐世昌比较重视小学教育,认为“小学教育为国民教育”[28]。因之奉天设有小学总查所,吉林设有小学教育研究会和私塾改良会。另外,奉天提学司下设教育官练习所,选聘外国教员教授各学堂教员管理法和教育行政制度,以“救济教育行政”[29]。 除以上专职教育机关外,三省旗务司(处)、提法司也担当了部分教育兴学的职能,详见下文。 第二,创办学堂。徐世昌在其任内创办的学堂可分为以下几类:普通教育学堂、师范教育学堂、实业教育学堂、专门教育学堂、旗民教育学堂,现分类述之: 1.普通教育 (1)奉天 奉天学风开通较早,光绪三十二年时各属已相继设学,徐世昌抵任后协同提学使“厘定规制,划一课程”,至光绪三十四年全省共有学堂两千余处,学生八万余人,具体情况见下表: 光绪三十四年奉天普通学堂统计表  出典:《东三省政略》第1394-1395页。 (2)吉林 改建行省前,吉林省城、长春、双城各有中学堂一所,光绪三十四年,徐世昌将原附设于省城中学堂的满蒙文班独立成校,于是吉林共有中学堂四所。徐世昌着力对吉林小学堂进行了整顿,于宣统元年一月将省城“小学十二处改为高等小学二、初等小学八,并规定西乡小学通行章程”。其余各属小学多则四十余处,如长春府、宾州直隶厅,少则一二处,如敦化县、磐石县等。至宣统元年吉林全省小学数量与光绪三十三年相比,“增至四倍”,徐世昌将其归于“普及教育之效”[30],具体情况见下表: 宣统元年吉林普通学堂统计表  出典:《东三省政略》第1414-1415页。 (3)黑龙江 黑龙江因各地程度不一,“乃择各属高等小学毕业生合设全省中学堂一处”;呼兰、绥化、海伦三府均各设有高等小学一处;全省除黑水厅、东布特哈、西布特哈、多耐站外均设有两等小学;初等小学各地设十数处、一二处不等。全省另设有半日学堂、官话字母学堂、女子学堂数处。光绪三十四年黑龙江普通学堂情况见下表: 光绪三十四年黑龙江普通学堂统计表  出典:《东三省政略》第1425页。 2.师范教育 (1)奉天 光绪三十三年,徐世昌遵学部扩充师范名额议,合并原有初级师范学堂和简易师范学堂为两级师范学堂。综计光绪三十三、三十四两年,奉天除省城外各属有十二处设师范传习所、三处师范简易科、一处女子师范学堂、一处体操专修科,“学生一千六百三十有奇”[31]。 (2)吉林 吉林各地限于经费,师范教育以师范传习所居多,至光绪三十四年下半年,有长春、新城、五常、农安、榆树五地办有师范传习所。另外,徐世昌于光绪三十四年七月在省城创办女子师范学堂,校内附设女子两等小学一所。 (3)黑龙江 光绪三十四年黑龙江省城设优级师范选科和初级师范简易科,后又设满蒙师范。黑龙江其余各属除呼兰府、东布特哈设有初级师范简易科,兰西县、海伦直隶厅、肇州厅设有师范传习所外,其余均无师范学堂,“仅择其学生之年长者,令入省城满蒙师范学堂肄业”。至光绪三十四年,黑龙江共有师范学堂八所,学生三百五十九人[32]。 3.实业教育 徐世昌认为实业教育“影响于人民之生计”[33],因此在任内对三省实业学堂着力整顿。 (1)奉天 奉天原有实业学堂七所,改行省后,徐世昌于光绪三十四年三月在奉天省城增设中等森林学堂一所,“以兴林政而辟利源”[34]。 (2)吉林 光绪三十四年十月,徐世昌在吉林省城设中等实业学堂一所,次年春,又设农业实习学堂一所,“专以实业为重”[35]。 (3)黑龙江 黑龙江限于经费并未在省城专门设立实业学堂,仅将省城初等小学合并,分设南路初等农业学堂、北路初等工业学校、西路初等商业学校。另外,海伦府、嫩江府设有初等农业学堂;呼兰、绥化、巴彦州、兰西县设有初等工业小学[36]。 4.专门教育 徐世昌认识到“无专门教育,无以储深造之才”[37],因此从创设法政学堂和外语学堂两方面加强了专门教育。 (1)法政学堂 徐世昌将法政学堂看作是澄清吏治、推行新政之预备"[38],在三省各设有法政学堂一所。 奉天法政学堂始于前盛京将军赵尔巽所设之士学馆和旗员士学馆,改建行省后,徐世昌于光绪三十四年合并两馆为奉天法政学堂,令候补、投效人员“入堂肄业”[39]。 吉林法政学堂设于光绪三十三年秋,由原吉林法政馆改制而得[40]。 黑龙江于光绪三十三年设法政肄习所,后改设法政学堂。 除上述为澄清吏治所设的法政学堂外,徐世昌督东后在进行司法官制改革、筹设各级审判检察厅的过程中,为造就专门司法人才,饬奉天提学使设立了奉天法律讲习所,以“造成裁判人员为宗旨”,收本省候补及投效人员入所肄习[41]。在吉林,徐世昌设吉林审判讲习所,与吉林法政学堂相辅而行,以“养成司法人才”[42]。 (2)外语学堂 针对三省逼处强邻、交涉繁难的形势,徐世昌主张学习外国语言文字“为东省政治上第一要义”)[43],因之三省各设有外语学堂。 在奉天,徐世昌于光绪三十四年一月设立奉天方言学堂,内分英、日、俄文三科,后于宣统元年三月改为奉天高等学堂。另外,徐世昌于光绪三十四年冬设立奉天方言肄习所,以此“造就吏才,通达外情”[44]。 在吉林,前吉林将军达桂于光绪三十三年四月奏请设立吉林外国语学堂,“因费无所出,仅授日俄两国文字”[45],后徐世昌将其改为方言学堂,并增设英文。 黑龙江设有同文学社“肄日本文字”,哈尔滨江省铁路交涉局设有吉江译学堂。 5.旗民教育 清入关后,留守东北的旗民[46]“习于骄惰”[47],至清末,盛京将军赵尔巽为整顿财政废除了旗地不准买卖旧例"[48],造成了大量旗人失去原有土地,生计更加困难。有鉴于此,徐世昌认为欲筹旗民出路“必以教育为根本之计”[49]。针对旗民教育,徐世昌从基础教育和实业教育两方面予以加强。 (1)基础教育 奉天合并八旗小学。改设行省前,奉天八旗满、蒙、汉军及内务府共设小学堂五处,改行省后,徐世昌将五处小学堂合并为八旗小学[50]。 吉林设十旗宣讲所、十旗学堂、满蒙文高等学堂。光绪三十三年八月,徐世昌饬吉林旗务处设立十旗宣讲所,以期旗民“养成国民资格”[51];十旗学堂设于光绪三十四年五月,招收本省旗人,兼收汉人;光绪三十四年九月,徐世昌将吉林原有之清文官学和满文官学合并为满蒙文高等学堂,隶于吉林旗务处,讲授满蒙语言文字[52]。 黑龙江设满蒙师范学堂。光绪三十四年徐世昌将原有的满蒙方言学堂改为满蒙师范学堂,召集“曾习满蒙文及汉文通顺者入堂肄业”[53]。 (2)实业教育 奉天设立八旗工厂、八旗农业讲习所。光绪元年润二月,徐世昌为养成旗民“自谋生活之力”[54],饬奉天旗务司在省城创办奉天八旗工厂,专收无业旗丁[55]。宣统元年二月,徐世昌饬奉天旗务司会同劝业道在省城创办八旗农业讲习所,专收旗员,所授课程以农业为主,兼习法政。 吉林设十旗工厂。光绪三十四年十一月,徐世昌奏请设立吉林十旗工厂,厂内附设工艺学堂[56]。 清末东北教育改革对东北社会最突出的影响在于受教育群体的扩大。各级普通学校和在校学生数量的增加,说明教育对象已不局限于少数支配阶层,而是向一般民众扩展,即改革后的东北教育已“不是造就少数的人才,而是造就多数的国民”[57]。这种培养国民、造就国民国家的现代教育理念,才是清末东北教育改革推动近代东北社会进步的精髓所在。 东北新政教育改革对清末东北现代化进程的推动作用体现在为各项新政事业提供人才支持方面。各项新政能够兴办的关键在于是否有专门人才为之引导,而东北本为寒苦之地,加之日俄战争的破坏,造成外才不愿往,内才又无从培养的局面,因此为新政培养专门人才是东北教育改革的重要内容,东北各项实业、专门学堂的创办正反映了这方面的要求。另外,三省各处法政学堂的设立,在提高官员素质的同时也为前文所述的独立司法权的行使提供了人才保障,促进了清末东北政制的现代化转型。 三、外交上的努力 日俄战后,日俄两强分踞南北,东北局势变得更为危迫,徐世昌不禁发出了“交涉之难莫难于今日,尤莫难于东三省”的慨叹。因此,徐世昌将外交提升到相当重要的地位,认为东三省“图存之策,不在内政而在外交,不在今日外交之棘手,而在独立无助”[58]。徐世昌在外交上从开门通商和举借外债两方面做了努力。 1.开门通商 徐世昌督东后大力倡行开放东北,主张要摆脱东北的威迫局面,“必集合各国之财产生命,日谋发达三省之实业”,如此“则各国势力均,财产重”,而“我之疆土保,主权固”[59]。可见,徐世昌已将开放东北上升到国家安全的高度予以筹划。 关于如何开放东北、引进欧美资本,徐世昌主张在东北废除外国人不准与中国人杂居的禁令,认为“与其守内地杂居之禁而有名无实,似不如明为开放,转可得种种之利益”,各地无论通商与否,各国商人只要“守我法律,受我保护,出我公益捐,服我警察权”,皆可居住经营。徐世昌认为以此可打破日俄在东北的垄断、改良法律、推广警察权。但是由于东北原有十六处通商口岸大半在中东铁路范围之内,如另开商埠,则交通不便,“虽强定区域,必为各国所不愿”,若在中东铁路界内,“则均为日俄所攫取,决不肯再让他人”。因此,全面开放东北之策在徐世昌任内终未实行[60]。 2.举借外债 在徐世昌任内,举借外债的核心内容是修筑铁路和设立东三省银行。 (1)徐世昌上任之前即已注目于东北铁路,并提出了两种东北铁路发展方案 这两种方案,一种是赎路,即赎回新民至奉天铁路;另一种是自筑铁路,包括长春至吉林铁路、齐齐哈尔至瑷珲铁路、吉林经敦化至珲春铁路、哈尔滨至三姓铁路、新民至齐齐哈尔铁路。徐世昌抵任后,当他发现所面对的是三省每年财政缺口达500万两的窘境时[61],立即调整了他的庞大铁路计划,将注意力完全集中在新齐铁路(新民至齐齐哈尔)一条线路上[62]。 新齐铁路南起奉天,北达黑龙江,此路若成,则将是东北地区除南满铁路外又一南北干路。徐世昌强调:“三省路权皆在日俄掌握,交通不便,几同绝地,非另辟一路断不足以资策应,故修新齐铁路为补救全局之要著”)[63]。徐世昌拟分三段修筑该路:新民至法库门为第一段,法库门至洮南为第二段,洮南至齐齐哈尔为第三段。 关于筑路费用,徐世昌主张向中英公司(British and Chinese Corporation)借款,“由东三省筹还”[64]。光绪三十三年十月徐世昌与英国宝林公司(Pauling and Co)和中英公司草签合同,给予它们新法铁路(新民至法库门)的建筑权和投资权,宝林公司负责建造工程,中英公司则向东三省提供500万英镑借款[65]。 徐世昌的新法铁路计划遭到了日本的强烈反对,日方认为该路与南满铁路并行,且与光绪三十一年十一月中日缔结东三省事宜条约时的会议记录相违背[66]。对此徐世昌坚持认为“接展关内外铁路,系我中国内政,决无外人干预之理”。此后双方就此事照会往来不断,僵持不下。 宣统元年一月十六日,日本将新法铁路问题列入东北六案[67],要求一并交涉。由于日本已洞悉清政府着意于“间岛”问题,于是决定以放弃对“间岛”的领土要求为条件,换取其他五项利益。后几经交涉,双方于同年七月二十日达成协议,清政府放弃了新法铁路计划和其他几项权益,换取了日本对清政府拥有延吉领土主权的承认。至此,新法铁路借款计划终归流产,徐世昌以铁路来抵制侵略、发展实业的计划不得不让位于更为直接的保全领土的外交目标。 (2)与新法铁路借款同步进行的是借款设立东三省银行计划 徐世昌对银行的功用推崇备至,将其视为基础性举措、“最切要入手办法”[68],认为东三省应“以开银行为整理财政入手之办法”[69]。 基于对银行重要性的认识,徐世昌上任不久即提出了“借外债三四千万两”设立东三省银行的计划[70],但受当时拒债风潮的影响,徐世昌的东三省银行借款计划在朝在野均遭到强烈反对[71]。清廷对此项借款持谨慎态度,谕称:“东三省兴办一切要政自应宽筹款项,以资整顿,惟息借洋款至三千万之多关系极巨,必须预筹该省所兴之利,确有把握足以抵还方免后患,……务将兴办各要政详慎妥筹,陆续议借”[72]。徐世昌将清廷的上谕看作是对借款计划的默认,于光绪三十四年初同美国驻奉天总领事司戴德订立了东三省借款备忘录,约定由美国铁路大亨哈里曼向三省提供2000万美元贷款用于设立东三省银行。 银行借款计划同样遭到日本的阻挠,日本通过与美国缔结“路特—高平协议”,“重申了罗斯福关于维持太平洋现状和保持与日本的友好关系的承诺,排除了中国人敦促美国人在满洲进行挑战的任何可能性,并公开宣告了中国在满洲的继续孤立”[73]。这使徐世昌的银行借款计划受到沉重打击,加之此时对东北铁路有浓厚兴趣的哈里曼受华尔街金融危机的影响,已无力提供开设东三省银行的贷款[74],被徐世昌极为看重的东三省银行借款计划终归成为泡影。 与政治体制和教育方面的改革相比,徐世昌在外交上的努力可以说是收效甚微,并未起到推动东北地区现代化进程的作用。无论是开门通商还是引进外资,其实质均是企图采用外交手段将列强势力引入东北,利用列强间的制衡作用达到维护东北主权并进而为东北现代化变革赢取时间的目的,也可以说是在东北被日俄瓜分和列强并立之间两害相权取其轻的无奈选择。但是在清末中国积弱的形势和当时业已形成的世界殖民体系面前,这种将传统军事领域中的“以夷制夷”策略简单移植到经济领域的外交努力注定不可能达到预期效果。徐世昌希望同时做到维护主权和引进各国势力,加强与列强的联络,但在双方实力差距悬殊的情况下,举借外债无奈地成为了与列强联络的全部内容,“无失主权”的对外开放更是无从谈起,这也折射出了近代中国难以兼顾对外开放与主权完整的窘境。 四、结语 徐世昌主政东北时期的新政改革在政治结构方面加强了东北地方政府对基层的控制力,有助于组织有效的政治动员和领导各项新政的开展;在教育方面大力普及新式教育,在教育形式上实现了由传统的书斋式私塾教育向现代教育的转化,为科举废除后东北地区教育体制的平稳过渡创造了条件,同时为东北新政改革提供了人才支持,提高了国民素质,推动了现代化进程。但是,对清末中国地区性现代化的评价不应局限于该地区本身,而应将其放诸清末中国现代化的大背景下加以衡量,就东北地区而言,则是要考察东北的现代化发展是否促进了近代中国由传统向现代的转变,这可从清末中央政府集权与地方分权的势力消长中窥得门径。晚清政体转换的总体目标是实现君主立宪,加强中央集权,但要实现这个目标,统治集团面对的却是第二次鸦片战争以来的地方主义盛行和中央对地方督抚控制力的减弱。时人已看到“乃观于吾国政府,朝发一令曰宜率此而行,外省置之不顾;夕下一谕曰宜以此为戒,外省依然如故也;查询事件则迟迟不复,提拨款项则藉词抵抗”[75]。但就是在这样的形势下,清政府却主动将三省“统诸一人”,并进行政治体制的内地化改革,这虽可看作是清朝满族统治者融入“中国”进程的完结和“大一统”观念在其统治即将谢幕之际的重大变革,应视为历史的进步,但在客观上却在整合三省的同时造成了东北地区离心力的加强,使清末地方督抚势力膨胀的趋势进一步恶化,而这种政治独立性的发展削弱了一切可能对近代中国现代化发展有利的政治条件,使现代化事业失去了中央政府的协调和指导。从这个意义上说,清末东北现代化虽取得了一定成绩,但由于东北的集权式发展加剧了中央政府体制内的分权趋势,因此对整个近代中国现代化的促进作用是有限的。 注释: [1]步平:《东北边疆开发与近现代化过程》,《学习与探索》1993年第3期。 [2][美]吉尔伯特•罗兹曼著:《中国的现代化》第4页,江苏人民出版社,1988年版。 [3]中国第一历史档案馆藏《赵尔巽档案全宗》第186号;《光绪朝东华录》第5册,总第5388页。 [4]《退耕堂政书》第229、243页。 [5]沈云龙著:《徐世昌评传》第34页,传记文学出版社(台北),1979年版。 [6]《退耕堂政书》第370-372页。 [7]《光绪朝东华录》第5647页。 [8]《东三省政略》第829-844页;《退耕堂政书》第662-668页。 [9]《东三省政略》第861-867页;第1349页;《退耕堂政书》第642-645页。 [10]《东三省政略》第879-883页;第1367页。 [11]《光绪朝东华录》第5册,总第5686-5688页。 [12][18]《东三省政略》第845页;第1498页。 [13]《退耕堂政书》第681-686页。 [14]《退耕堂政书》第1142-1145页。 [15]《退耕堂政书》第1419-1422页。) [16][33][35][37][40][45]《东三省政略》第1471页。 [17]《东三省政略》第1494-1495页。 [19]《退耕堂政书》第1342页。 [20]奉天地方官制改革部分参见《东三省政略》第853-859页;牛平汉主编:《清代政区沿革综表》,第79-94页,中国地图出版社,1990年版。 [21]吉林地方官制改革部分参见《东三省政略》第871-877页;牛平汉主编:《清代政区沿革综表》第95-109页,中国地图出版社,1990年版;《清史稿•地理志三•吉林条》。 [22]徐世昌已于宣统元年三月移任邮传部尚书。 [23]以上黑龙江地方官制改革部分参见《东三省政略》第886-893页;牛平汉主编《清代政区沿革综表》第110-119页,中国地图出版社,1990年版;《清史稿•地理志四•黑龙江条》。 [24][美]吉尔伯特•罗兹曼著:《中国的现代化》第4页,江苏人民出版社,1988年版。 [25][26]《东三省政略》第1388页;第1411页。 [27][28]《东三省政略》第1391页。 [29][30][31][36]《东三省政略》第1390页;第1416页;第1395页;第1433页。 [32]《东三省政略》第1426-1427页。 [34][42][58]《退耕堂政书》第888页。 [38]《退耕堂政书》第814-815页。 [39]《退耕堂政书》第815-816页。 [41]《退耕堂政书》第1162-1164页。 [43][44]《东三省政略》第1398页。 [46]本文所指旗民为满八旗,有关东北新政期间蒙八旗教育内容可参见于逢春著:《中国国民国家构筑与国民统合之历程——以20世纪上半叶东北边疆民族国民教育为主》,黑龙江教育出版社,2006年版。 [47]《退耕堂政书》第1809页。 [48]参见拙文《清末东北新政改革论——以赵尔巽主政东北时期的奉天财政改革为中心》,《中国边疆史地研究》,2006年第1期。 [49]《退耕堂政书》第1810-1811页。 [50][55]《东三省政略》第1325页。 [51][52][53][56]《东三省政略》第1353页;第1354页;第1375页;第1355页。 [54]《退耕堂政书》第1384页。 [57]《学部奏请宣示教育宗旨折》,《大清教育新法令》第1册第2编。 [59]《退耕堂政书》第1761页。 [60]《退耕堂政书》第1794-1796页。 [61]郭剑林著:《北洋灵魂———徐世昌》第99页,兰州大学出版社,1997年版。 [62]新齐铁路的最初动议始于盛京将军赵尔巽,光绪二十八年一月,赵尔巽为联络蒙疆,奏请修筑该路,但因需款过巨和国内拒债运动的影响而被搁置。 [63]《退耕堂政书》第551-555页。 [64][65]《清季外交史料》卷207,第9页;第11页。) [66]该会议记录共17条,其中一条为“中国政府为维持东省铁路利益起见,于未收回该铁路之前,允于该路附近不筑并行干路,及有损于该路利益之支路”。但此记录非正式条约,也未经双方批准互换。 [67]六案指新法铁路问题;大石桥铁路问题;京奉铁路展至奉天城根问题;抚顺、烟台煤矿问题;安奉铁路沿线矿务问题;“间岛”问题。 [68][69][70]《退耕堂政书》第552页;第482页;第662页。 [71]因篇幅所限,此不赘述,有关内容详参《徐世昌借款问题》(《中国日报》光绪三十三年十月二十二日)、《徐世昌不得外债不休》(《振华五日大事记》第38期,光绪三十三年九月十日),《徐世昌实行利益与外人均沾》(《振华五日大事记》第39期,光绪三十三年九月十五日)。 [72]《光绪朝上谕档》第111页,光绪三十三年六月十三日。 [73][美]韩德著、项立岭、林勇军译:《一种特殊关系的形成——1914年前的美国与中国》第217页,复旦大学出版社,1993年版。 [74]吴心伯著:《金元外交与列强在中国(1909-1913)》第12页,复旦大学出版社,1997年版。 [75]转引自章开沅、罗福惠主编:《辛亥革命与中国社会发展道路》,第41-42页,湖北人民出版社,1993年版。 (责任编辑:admin) |