|

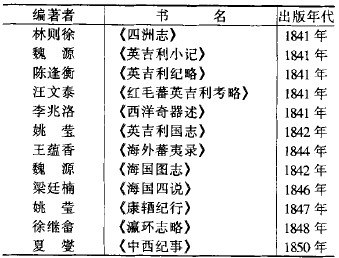

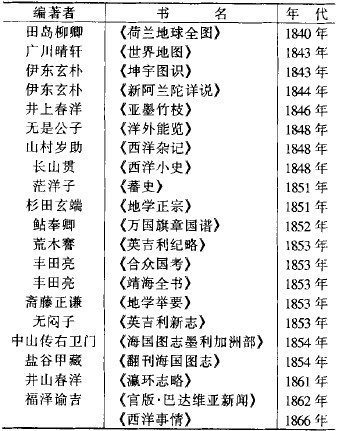

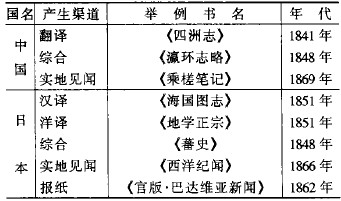

摘要:中国边疆史地研究源远流长。不过在鸦片战争前后,这一研究不仅仅是一个学术问题。特殊的历史背景、特殊的研究内容、特殊的历史影响,使它远远超出了学术范围,具有了政治、军事、文化和思想等方面的功能和价值。对中国近代思潮的兴起和发展起了巨大的推动作用。 关键词:中国近代;经世致用;边疆史地 从表面上看,鸦片战争时期的边疆史地研究的是一个学术范畴。但特殊的历史背景、特殊的研究内容、特殊的历史影响已使它远远超出了学术范围,而具有了政治、军事、文化、思想等方面的功能和价值。换言之,它既是对脱离现实、烦琐考据的乾嘉学风的严峻挑战,也是对强邻四逼的险恶现实的繁锐反映。因而,它对中国近代社会思潮的发轫和展开起到了巨大的推动作用。 一、边疆史地研究的深层意蕴 中国边疆史地研究源远流长,但在鸦片战争前后,它骤然勃兴并非偶然,不仅有着特殊的历史背景,而且还有一番特殊的深层意蕴。 第一,从清代社会思潮发展演变的轨迹看,边疆史地研究勃兴于乾嘉考据之学衰落、经世之学重兴的历史转折时期,它是嘉道经世之学的一个重要内容。 清统治者入关建立全国政权后,为消弭汉族知识分子的民族反抗意识,采取各种手段,加强对学术思想领域的控制。一方面开馆修史,笼络汉族知识分子,另一方面又大施封建专制淫威,大兴文字狱,对不满其统治的士人横加杀戮。在专制政治的高压之下,绝大多数士子不敢触及现实问题,开始从事单纯的史料整理和考订,从而形成了知识分子脱离现实的倾向。 到嘉道之际,考据之学日益僵化烦琐,严重束缚了人们的思想,阻碍了学术的发展,引起了一些思想激进的知识分子的猛烈批判。首先对乾嘉汉学进行激烈批判的是方东树,他指摘汉学六大弊端,声讨其为“几千年来未有之异端邪说”。继之,一些原来被学界尊崇的考据大师也遭到非议,这标志着曾盛极一时的乾嘉考据史学已经走向衰落。 就在考据之学日趋衰微之际,今文经学开始复兴。这一学派与乾嘉考据派恰恰相反,不株守古代典籍的章句文字,力主因时变易,经世匡时,是地主阶级的应变和实行改革的哲学。经世学者极力提倡以学术经世,挽救社会危机,其特点为讲求实事、实功、实效,注重解决现实问题。 随着汉学衰落和今文兴起,知识界的思想风气也发生了明显变化。先进知识分子希望冲破思想禁锢,面向现实,研究实际问题,提倡经世致用,匡时救国。他们在政治、经济等方面提出了“广言路”、“整戎政”、“发展生产,重视工商”等改革主张。同时,还着重研究边疆历史地理,了解外部世界,掀起了研究边疆史地热潮。 第二,从19世纪中叶中国面临的国内外形势看,边疆史地研究的兴起是对清廷腐败、边疆危机的一种敏锐反映。 进入19世纪,素称强大的清王朝已危机四伏,险象环生。封建统治集团日益腐化,吏治腐败,军备废驰,土地兼并严重,失地农民流离失所,沦为流民,区域性农民起义连绵不断,特别是嘉庆年间的川楚白莲教起义,历时9年之久,极大地震撼了清朝统治。 就在清朝国势衰微,面临严重内部危机之际,以英国为代表的西方资本主义列强,通过产业革命,经济力量迅速增强,为掠夺原料,寻找商品输出市场,积极谋求向东方侵略扩张。19世纪初,英国继占领印度之后,又凭借武力占领了新加坡、缅甸等国,接着便把侵略矛头指向了中国。同时,沙俄也虎视眈眈,准备向东南扩张领土,中国西北边疆首先发生了危机。对此,一批爱国学者开始注意西北边疆史地研究,形成了边疆史地研究的第一次高潮。此时期诞生了郭韵士的《蕃部要略》、徐松的《西域水道记》、《新疆事略》、张穆《蒙古游牧记》、姚莹的《康輶纪行》、何秋涛的《朔方备乘》等书。1840年鸦片战争爆发后,林则徐在两广总督任内,组织人力翻译外国书报,编译《四洲志》,首次系统介绍世界各国情况,随后,魏源在此基础上写成《海国图志》、徐继畲写成了《瀛环志略》。这些著作不仅关注本国边疆史地,亦留心世界各国大势,把边疆史地研究推向了一个新阶段。 从以上两点可以看出,鸦片战争前后骤然兴起的边疆史地研究热潮,实际上反映了当时中国士林风气的变化和爱国知识分子要求发愤图强的愿望。 二、边疆史地研究的派别与内容 鸦片战争前后,一大批爱国学者,形成了一个专门讲求边疆史地学的学者群,边疆史地研究蔚然成风,研究成果蔚为大观。根据不同研究内容,他们可分为中国西北边疆史地派和世界史地派两大流派。 中国西北边疆史地派代表人物颇多,其中以张穆和何秋涛最为著名。 张穆,字石州,山西平定人。他鄙视科举名利,讲求经世之学,擅长历史地理。第一次鸦片战争后,鉴于外患日亟,始潜心钻研西北舆地,历时十载,撰成《蒙古游牧记》16卷。以蒙古历史上各盟的旗为单位,考证了蒙古古今舆地及山川城镇沿革,对蒙古诸部历史发展有较多的记述。 何秋涛,字愿船,福建光泽人,道光二十四年(1844年)中进士,授刑部主事。他博览群书,究心经世之学,认为沙俄与中国接壤,边疆地理应有专书记载,以资考究。乃搜集资料,撰《北徼汇编》6卷,后增至80卷并附图,记述自汉、晋至清道光时期蒙古、新疆和东北地区的历史地理。咸丰帝阅后,赐名为《朔方备乘》。 张、何二人皆以中国西北边疆史地研究为重点,其研究内容主要为: 第一,考辨叙述西北边疆的历史地理及现实状况。 张穆在《蒙古游牧记·自序》中写道:“内地各行省府厅州县皆有志乘,所以辨方纪事,考古镜今……独内外蒙古,未有专书。钦定《一统志》、《会典》虽亦兼及藩部,而卷帙重大,流传匪易,学古之士尚多懵其方隅,疲于考察。此穆《蒙古游牧民》所为作也。”[1]以此为指导思想,他采用史志体,考证了蒙古古今舆地及山川城镇的沿革,对蒙古诸部历史发展有较多的记述。其卷一至卷六,记载内蒙古哲里木盟、卓索图盟、昭乌达盟、锡林郭勒盟、乌兰察布盟及伊克昭盟游牧所在;卷七至卷十,记载外蒙古喀尔喀四部86旗的情况;卷十一至卷十三,记载额鲁特蒙古新旧土尔扈特部情况。 对于西北地方的自然经济条件,张穆也进行了深入考察。他在《魏延昌地形志》中指出:“西北陂塘堰泽,尤有心经世者讨论所必先,兹考其兴废及现今情形,庶后来者有所取法焉。”因此,在著作中,每涉一地,他都详细引征前人记述,对其水道泉源流向,何处有水草宜稼穑畜牧,何处水咸不可食,皆一一叙明,这为在蒙古地区发展经济提供了重要参考。 何秋涛在《朔方备乘·凡例》中自称:“是书备用之处有八:一曰宣圣德以服远人,二曰述武功以著韬略,三曰明曲直以示威信,四曰志险要以昭边禁,五曰列中国镇戍以固边封圉,六曰详遐荒地理以备出奇,七曰征前事以具法戒,八曰集夷务以烛情伪。”[2]由此可以看出,何氏编撰此书的目的在于通过称颂清初武功,激励清朝统治者效法先王,认清边疆形势,振作精神,抵御外来侵略。该书的研究范围已不再局限于蒙古及西北地理,而是以北徼与俄罗斯关联者为范围,并叙及东北边疆,对俄罗斯西伯利亚及中亚东欧之地,亦俱有考证。从边防角度出发,何氏考察了东北地区地理位置的重要,指出吉林“地域广远,东至库叶岛,跨海外数千里,东北至赫哲、费雅喀部落,延袤三千余里,接俄国斯境,重关巨扃,捍卫天府,实为东北第一雄镇”。而黑龙江,则“左枕龙江,右环兴岭,为东省屏藩,北门锁钥”[2](卷11《北徼形势考》),提醒世人对此应予以高度重视。 第二,胪陈防俄和制俄的措施 自19世纪30年代起,沙俄不断向中国西北境内的巴尔喀什湖与斋桑湖地区实行武装渗透与非法占领,引起一些有识之士的忧虑。张穆在《蒙古游牧记》中就曾多次谈及防俄问题。他在论及中俄交界地恰克图时指出:恰克图“为喀尔喀四部适中之区。边东二十八卡伦,士谢图、车臣两部设。边西十九卡伦,札萨克图、赛音诺颜两部设。商民于此建立一木城,俄罗斯亦于对面建设市圈,万货云屯,居然一都会矣。钦差大臣驻扎库伦以控制之。”并强调道:“恰克图边东车臣汗部十四卡伦,沙甸平坦。边西多山,林木蓊郁,往来以色楞格河为津要,连冈而东。边南至衮图达坝罕,其间峡沟丛树,险隘天成,足资防御。”[1](卷7)明确表达了其固边防以防沙俄的思想。 何秋涛在《朔方备乘》中表现出的“俄患”思想更为强烈。他认为当时对中国北部陆路边疆侵略威胁最大的是沙俄,指出:“俄罗斯在哈萨克以外,势渐强盛”,虽距我边地卡伦尚有一段距离,且中隔哈萨克部,但“哈萨克诸部皆无城郭,迁徙不常,是以俄罗斯人竟可直至喀伦之外,如嘉庆年间有俄罗斯向哈萨克人索取安集延人口之事,即系至塔 尔 马 哈 台 喀 伦 之 外 ……其 明 验也。”[2](卷11《北徼形势考》)为制定切实的防俄措施,何秋涛还注意搜集资料,向人们介绍了俄国的历史、地理、文化、民族、物产等情况。 世界史地学派的代表人物和代表著作亦多不胜数,其中较著名的有鸦片战争前夕的萧令裕与《记英吉利》、叶钟进与《英吉利国夷情记略》;鸦片战争时期的林则徐与《四洲志》、姚莹与《康輶纪行》、魏源与《海国图志》、徐继畲与《瀛环志略》、梁廷楠与《海国四说》等。上述著作的内容主要有以下几个方面。 第一,传播世界地理知识。 在明代耶稣会士东来以前,中国人传统的地理观念基本上是“天圆地方”。历代统治阶级以天朝上国自居,认为世界以中国为中心,占地甚广,大海环绕。从16世纪末开始,欧洲传教士陆续进入中国,带来了“五大洲”、“地圆说”等有关世界地理的新信息,但中国朝野人士视此为海外奇谈,只用以玩赏消遣,并不理解其真正价值。直到鸦片战争惨败后,中国最先睁眼看世界的一批士大夫才又重新开始接受近代世界地理观念,并将其逐步传给国人。 《海国图志》、《瀛环志略》等著作都以较大篇幅介绍了地圆说、五大洲、经纬度、南北极、四大洋等新的地理知识,并配以地图解释。其中,《海国图志》共附地图77幅,分地球全图、各洲图、各国图等;《瀛环志略》共附地图42幅,且质量较高。这些地图有助于人们对世界的直观了解,使人们“四海万国俱在目中,足破千年茫昧”[3]。 第二,介绍世界各国概况 从范围上看,这些著作所涉及的国家和地区,不仅有亚洲的南洋地区、日本、朝鲜、印度等地,而且还有前人知之不详的欧洲国家。 这些著作对西方资本主义政治制度颇感兴趣。如林则徐在《四洲志》中对英国议会制度介绍道:“凡国王将嗣位,则官民先集巴厘满衙门会议,……国中有大事,王及官民俱至巴厘满衙门会议及行”[4](《英吉利》)。魏源在《海国图志》中也写到:英国凡“有要务,则国王召议事百十三员会议,……议国大小事”[5](卷51)。徐继畲在《瀛环志略》中记述更为完整:“都城有公会所,内分两所:一曰爵房,一曰乡绅房。爵房者,由有爵位贵人及耶酥教师处之;乡绅房者,由庶民推择有才识学术者处之。国有大事,王谕相,相告爵房聚众会议,参以条例,决其可否。复转告乡绅房,必乡绅大众允诺而后行,否则寝其事勿论。……此制欧罗巴诸国皆从同,不独英吉利也。”[6](卷7)在介绍西方资本主义政治制度的基础上,他们几乎是以相同的言词对之进行赞美。魏源称美国总统选举是“一变古今官家之局,而人心翕然”[5](卷51)。徐继畲认为:“不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论”,是“创古今未有之局”的奇事[6](卷9)。 此外,这些著作对欧美资本主义国家的历史也进行了详细的考察。如梁廷楠的《合省国说》和《兰仑偶说》即是采用以年月为经、以史事为纬的方法,集中叙述了美国和英国历史发展的基本脉络。徐继畲的《瀛环志略》更是较为系统地介绍了世界近80个国家和地区的历史地理简况。在此基础上,他们还试图探讨欧美国家的盛衰原因。如梁廷楠在论及美洲大陆历史时写道:欧洲人“初至时,其地已先有土著如中国之苗者十数万人,……各国商船始不过以贸易至,货尽即行,续侦知其力弱谋拙无能力,又人少土旷,谓可夺而有之……遂先后劫以兵而分裂其地”[7](卷1)。初步揭露了欧洲早期殖民活动的侵略实质。 第三,探讨自强御侮之道。 鸦片战争前中国产生的世界史地著作,其研究动机多为学问爱好。志怪述异,政治意图并不明显。而鸦片战争后出现的世界史地著作其研究动机主要是洞悉外情,御敌雪耻。如魏源《海国图志》一书,在卷首即开宗明义地宣布:是书“为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”[5](《序》)。在这一思想指导下,该书除介绍世界史地知识外,还特立《筹海篇》4卷,探讨御侮自强之术,提出了坚壁清野,诱敌深入等作战方略。 梁廷楠还注意到西方资本主义列强间因各怀野心,利害关系不一,而矛盾重重。如“佛兰西与英吉利世为仇敌”[7](卷1)。英、法、俄为控制土耳其曾大动干戈“鄂罗斯则更不能一日忘印度,先既连年血战,后又伺隙而谋之,皆将欲一申其夙怨也”[8](卷4),故英俄之间也存有矛盾。据此,他主张利用外国资本主义列强之间的矛盾,达到御侮图强的目的。这些看法,在当时都有积极的现实意义。 从以上内容我们可以看出,鸦片战争时期兴起的边疆史地研究是近代中国人认识世界、走向世界的起点,是近代先进中国人为谋求富国强兵、克敌制胜方略的大胆而有益的探索。它反映了鸦片战争后国际风云的变幻和士大夫群体中学术风气的变化。它顺应了历史潮流,具有爱国性和进步性。 三、中日早期边疆史地研究之比较 与中国历史上的边疆史地研究相比,鸦片战争时期的边疆史地研究具有相当的规模和水平。兹将中日两国早期的边疆史地研究作一比较。 在鸦片战争时期及以后一段时间里,中日两国都出现了“世界史地热”。其大致情况如下。 从19世纪40年代到60年代,中国翻译和编撰的世界史著作有:  同一时期,日本也翻译和编撰了大批世界史地著作。主要有:  如将以上两表加以比较,我们便会发现,鸦片战争后20余年间中日两国的“世界史地热”具有许多不同特点。 第一,鸦片战争后,日本的“世界史地热”经历了两次高潮。1840年后,在第一次鸦片战争的刺激下,日本出现了《蕃史》、《地学正宗》、《西洋杂记》等数十部世界史地著作,中国的《海国图志》、《瀛环志略》也传入日本,形成第一次高潮;1853年柏利来航后,迫于西方列强的压力,日本又产生了《地学举要》、《举理哥国总记和解》、《西洋纪闻》等著作,形成第二次高潮。而中国仅在第一次鸦片战争后出现过一次“热潮”,50年代后便呈退潮趋势。 第二,从两国世界史地著作产生的渠道看,日本已大大领先于中国。  从上表可以看出,鸦片战争后20余年间中国产生的世界史地著作,虽然摆脱了道听途说、搜异述奇的阶段,但其产生渠道仍仅局限于少数留心时事的志士间接翻译西书,综合中外资料而得。而最有价值的“实地考察见闻录”直到1869年方问世,而且影响不大。同时期的日本,除了洋译、综合之外,几乎所有的汉文世界史地著作都有了日本译本。其“实地考察见闻录”产生的时间也早于中国。 第三,从社会传播角度看,世界各地著作在日本社会流传和影响的程度都明显地高于中国。如《瀛环志略》问世后,“罕行世,见者亦不之重,自东瀛翻本出,而坊肆乃流传殆遍”[6](《序》)。《海国图志》刊刻后,也影响甚微,到60年代,竟至绝版。第二次鸦片战争期间,兵部侍郎王茂荫曾奏请重刊《海国图刊》,使“亲王大臣家置一编,并令宗室八旗,以是教,以是学”[9](P1049)。此议颇有见地,却不见下文。对此,郭嵩焘也指出:“魏氏之书,征引浩繁,亦间有参差失实,要其大旨在考览形势,通告洋情以为应敌制胜之资,其论以互市议款夷,言之如通商之日,无不笑且骇者,历十余年,而其言乃验”[10](P37)。《海国图志》是在流传了十余年后,才引起世人注意的。 而在日本,情形则完全不同。如1851年至1852年间,《海国国志》传入日本。1854年,日本学者箕作阮甫、盐谷岩阴把《筹海篇》和《墨利加篇》训点翻刻。此后三年间翻刻成风,竟达22种之多,传遍全国。幕末志士盐谷岩阴在翻印《海国图志》的序中曾对该书在中国倍受冷遇的情形大发感慨,他说:“呜呼!忠智之士忧国而著此书,却不为其君所用,反倒用于别国他邦。吾不独为魏默深悲,亦为清帝悲”[11](P140)。一语道出了世界史的著作在两国的不同命运。 鸦片战争后20余年间,中日“世界史地热”的兴起,表现了两国了解西方的急切愿望,是两国认识西方不断深化的标志。而两国“世界史地热”所具有的上述不同特点,则说明中国无论在数量、质量、传播效果方面,都远逊日本,存在着一定差距。正是这种“差距”,在很大程度上影响了两国在鸦片战争后认识世界、走向世界的历史进程。 鸦片战争前后两国世界史的著作之所以具有如此不同的历史命运,原因是极其复杂的。我们认为最重要的历史因素有以下两个: 一是两国对外认识的不同传统。从历史上看,中日两国有着不同的对外认识传统和经验。19世纪中叶西方殖民势力叩开中国大门之前,中国一直生活在东亚大陆的封闭环境中。中华文明长期领先于周边各族各国,以儒教为核心的华夏文化始终居于至高无上的主异地位。在对外观念上中国历代封建统治阶级深信华夷观念,以天朝上国自居,视周边民族为夷狄,不屑研究认识。而且,在科举制度下士大夫多皓首穷经,醉心科举,很少有人问津世界舆地。在这种情况下,世界史地之学很难有人研究,更不能形成全国范围的“热潮”。 日本位于亚洲东部,隔绝于亚洲大陆之外,在远东文明发展史上,日本文明兴起得最迟。追根溯源,日本文明在很大程度上是从大陆,特别是从中国移植引进过来的。同时,四面环海的地理环境,也赋予了日本人对外强烈的原始好奇禀性。日本文明的特殊发展,养成了日本民族师法他族的对外传统。值得注意的是,作为儒家文化圈的一员,日本也曾深受儒家华夷观念影响,视西方为夷狄。但其所受影响较轻。 二是危机意识的强弱。危机意识的唤起,是民族自卫自强的前提,也是一个民族国家认识世界的酵母和催化剂。从佛郎吉入贡天朝,到鸦片战争一声炮响,中国朝野人士昧于世界大势,始终陶醉于天朝上国的迷梦之中,没有产生强烈的危机意识。他们始终认为:外夷外强中干,难以自生。鸦片战争惨败后,虽然许多士大夫义愤填膺,但因华夷观念尚未在其心中崩溃,故其危机意识不可能持久。据佚名的《软尘私议》记载:“和议之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提;即茶房酒肆之中,亦大书‘免谈时事’四字,俨有诗书偶语之禁。”[12](P529)在这种迷昏状态之下,中国不可能出现持久的、社会传播力较强的“世界史地研究热潮”。 与中国不同,早在西方人刚刚出现于日本列岛的战国时代,日本人便已产生恐惧感。德川家康统一日本后,割断了与西方的关系。18、19世纪之交,面对俄国的南下和英美的叩关,日本人危机意识加深。在强烈的危机意识驱使之下,日本搜集海外情报,研究世界史地知识,也就是顺理成章的事情了。 参考文献: [1]张穆.蒙古游牧记[M].长沙:商务印书馆,1938. [2]何秋涛.朔方备乘[M].光绪七年刊本. [3]姚莹.康輶纪行:第3卷[M].同治六年刊本. [4]林则徐.四洲志[A].小方壶斋舆地丛钞补编[M].上海:1931年石印本. [5]魏源.海国图志[M].平庆泾固道署光绪二年刊本. [6]徐继畲.瀛环志略[M].道光二十八年刊本. [7]梁廷楠.合省国说[M].咸丰二年刊本. [8]梁廷楠.兰仑偶说[M].咸丰二年刊本. [9]筹办夷务始末(咸丰朝)[M].北京:中华书局,1979. [10]郭嵩焘.养知书屋诗文集[M].1892年刊本. [11]鲇泽信太郎.锁国时代日本人的海外知识[M]北京:世界知识出版社,1967. [12]中国史学会.鸦片战争(资料丛刊):第5册[M]神州国光社,1952. (责任编辑:admin) |