|

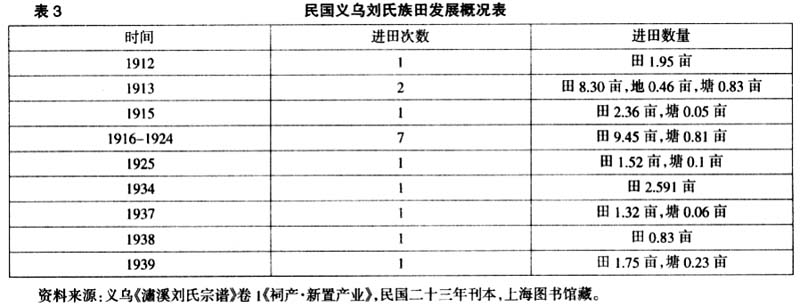

以往学界重点研究了宋元明清时期政府的族田①政策,而对于民国时期政府的族田政策及其所产生的作用则基本上没有探讨过②。民国时期的北洋政府和南京国民政府都曾制定有较为完善的族田政策,对族田的存在和发展也产生过重要影响,兹详细介绍如下。 一、北洋政府对族田采取积极支持的政策 清政府对族田总体上采取的是鼓励发展和积极保护的政策③。清代民国鼎革之后,南京临时国民政府基本上还是在沿袭前政府的族田政策④。到了袁世凯的北洋政府成立后,继续对族田采取支持政策,在有选择地利用清政府族田政策的基础上,进行了一定程度的发展。 就对发展族田的倡导而言,清政府曾大张旗鼓地宣传发展各类族田⑤。北洋政府虽然没有如此做,但是大总统袁世凯在1914年同意了山东汶上县宋氏和白氏二姓“世守”官赐的祭田,“以保祠祀”⑥;内务部也在同年要求湖南省民政厅积极采取措施保护醴陵王氏宗族建置的祭田,“彻查”破坏祭田之举⑦。1916年福建省政府也阻止了一起对海澄姚氏宗族姚公祠一石种祭田的侵害行为⑧。1923年内务部和江苏省政府积极支持武进赵氏将“祖遗田亩永作祭产”,而且给予备案“以保久远”⑨。北洋政府虽然对发展祭田没有出台相应的宣传倡导政策,但是以实际支持表明了肯定态度。 与发展祭田稍有不同的是,在发展义田尤其是义庄义田方面,北洋政府则出台了专门的指令。1916年内务部发文命令各省各县政府“劝导境内人民创建义庄”,为了敦促地方政府实力奉行,还要求“将劝导成绩随时具报”,以便检查敦促政策的执行⑩。该指令的出台,说明北洋政府倡导发展族田已经不再如前清政府那样全面强调,而是把重点放在了发展义庄义田上。 在激励族田发展方面,北洋政府摒弃了清政府的议叙得官等一些不合时宜的措施,只是对其旌表政策加以改造利用,于1914年颁布了《褒扬条例》,对捐献族田价值千元以上者实施表彰,由内务总长“据其事状,分别等差,经由国务总理呈请大总统,给予匾额题字,并金质或银质褒章”,且在“给予金质褒章时,由内务部附给褒章证书”,若“其本人及家族愿建坊立碑者,得自为之”。此外,如果符合褒扬条件“二款以上之行宜者”,可由内务总长“呈请大总统加给绶辞”,“其后有同一之行谊应受褒扬者,每次给予饰板一枚,附着于褒章之绶佩之”(11)。《褒扬条例》的颁布激发了族众发展族田的热情。就在条例颁布的同年,太仓县人闵元燮捐建义庄家祠并附设小学,内务部不仅“准予备案”,而且给予了褒扬(12)。昆山故绅沈锦标、吴县民妇范时氏以及蒋振儒等“慨捐巨款建置义庄各情”均“咨请内务部褒扬在案”(13)。由此可见,北洋政府通过《褒扬条例》已经达到了与宗族在建置族田上的唱和相应。 到了1917年,北洋政府因发现《褒扬条例》在具体实施过程中有“窒碍”,故“不得不稍事变通”,将捐献族田价值二千元以上者列为“特著义行”,颁给金色褒章,千元以上至二千元以下者“通例银色褒章”(14)。经过修正,进一步明确了金色和银色褒章奖赏的差别,刺激着族人多捐田获得高等级奖赏。1918年,由于浙江绍兴耆民夏宗彝、江苏嘉定商人朱得传“慨捐巨款建置义庄并热心公益”,从而“入特例专案办理”,除总统亲题匾额外,还“加给褒辞”,“又照章给予金色褒章”(15)。1922年吴县袁煜捐建义庄总计价银62500元,遵照《修正褒扬条例》而得到褒扬(16)。同年,济宁潘对凫捐置宗族义田总计3000余亩,“呈县转请各宪立案”,也依条例得到褒奖(17)。修正后的条例得到了族众更加热烈的响应,族田在国家和宗族的积极互动下获得了较好的发展机会。 除了倡导和采取措施激励族田发展外,北洋政府还实施积极的保护政策。袁世凯在上台后不久就宣布:“前清现行律关于民事各条,除与国体及嗣后颁行成文法相抵触之部分外,仍应认为继续有效”(18)。《大清民律草案》因没有颁行不得援用,《大清现行刑律》中有关保护族田的规定得到继续遵循。不仅如此,在清末刑律和民律初显分野的基础上,北洋政府继续推进,着手拟定“大理院刑律判例要旨”和“大理院民律判例要旨”,其中“民律判例要旨”就是在借鉴《大清民律草案》的基础上产生(19),不仅订立了有关族田的“财团法人”规条,规定宗族对族田拥有“物权”,而且还允许宗族执行为保护族田所制定的族规家法(20)。北洋政府继承和发展了由清政府所开启的通过民律解决族田民事并实行保护的先例。 北洋政府对族田的保护处于不断发展中。到了1922年5月,《不动产登记条例》及其《施行细则》相继颁布,宗族通过登记就可为保护其对族田的物权提供合法依据(21)。到了1925年,北洋政府订立了《民国民律草案》,该法以《大清民律草案》为参考,在《大理院民律判例要旨》的基础上进一步确立了族田的财团法人地位、宗族对族田的物权以及族田的宗族公同共有关系(22)。尤为值得一提的是,该法在亲属编中增加了这样的规定:“以维持祖先祭祀、祠堂、坟墓或支给家属之教育、婚嫁、扶养及其他与此相类诸费为目的,得由家长、家属个人或共同另提一定财产,依总则之规定,设定家产,作为家财团”,而且在得到主管官署许可后,可以“取得人格”(23)。所谓的“家产”其实依照“总则”的规定,提留的田地就是族田(24)。由于因此产生的族田与家庭其它私有土地容易混为一谈,所以专门以“家产”定规,确定其为宗族所公同共有,然后通过登记使之成为财团法人,政府据此从业务上实施监管和保护(25)。《民国民律草案》对于作为家产族田的利用和处分也有特别限制:“除在其目的范围内,设定人别有章程规定或家长及家属一致议决外,无论何人,不得处分或以之设定他种之权利”,“审判衙门不得因其家之个人债务关系,对该家产为强制执行”(26)。亲属编中有关家产族田的规定,是对物权编中公同共有的补充,是在沿用习惯法和借鉴前清对族田实行“例不入官”政策(27)的基础上,将族田的使用和处分与一般私产相区别并实行特别限制,以确保其存在的安全。《民国民律草案》虽在北洋政府统治时期没有颁布,但是司法部业已通令各级法院作为条理适用(28),因此在实践上对保护族田起到了作用。 但是需要注意的是,虽然《民国民律草案》继承和发展了《大清民律草案》对各类族田的平等保护,但是晚清政府规定盗卖和强占族田“不得委为民事案件”(29)的民刑不分影响还存在,北洋政府大理院仍判定私当自己所种的族田“应成立侵占罪”(30)。显然,这与民刑分立的法律近代化要求不相适应,但反映了北洋政府继承了清政府的族田政策,对族田实行严格的保护。 北洋政府不仅通过立法保护族田,还非常重视法规的执行。1913年醴陵县知事误将王氏祭田提归自治产,内务部命令湖南省民政厅长“澈查”后,将此田归还王氏,以“保私产”(31)。1922年松江张氏后裔盗卖义庄田产,江苏省政府应张尔玫等人的呈请,“令饬松江县知事切实查明严禁”(32)。此事虽“已奉令查禁”,但是张尔玫等人对族田的安全仍放心不下,“再求饬县征租暂行保管,以永世泽”,张联钰也呼吁“重订管理方法,请予备案”。省政府应他们所请,令“知事查核办理”(33)。可是知事的处理结果令张联钰等人并不满意,他们再次呈请到省,强烈要求撤销县知事所颁布的示谕。省政府对张氏的请求极为重视,不仅要求县知事将整个处理过程及结论汇报到省“以凭察核”,而且指出在办理此案过程中一定要“经阖族会议公举管理人、监察人、经理,并呈报县署备案”,强调“一切收租发款事宜,自应由管理人监察人共同负责”(34)。1926年大理院依法驳回安东王德元的诉讼请求,维持奉天(今辽宁)高等审判厅的判决,保护了石英明对坟地祭田的所有权(35)。北洋政府通过执法有力地保护了族田。 北洋政府在执法保护族田的过程中,也非常重视发挥族规家法的作用。1913年江苏省民政厅在处理汤氏后裔瓜分义庄义田时坚持认为:汤氏义庄田产“经地方官立案勒石,即已成为财团法人,其承继人自无无故撤销其捐助行为之理,其管理权亦无必属诸捐助人后裔之理”,地方政府应负起监管责任并加以“整顿保存”。民政厅还“训令该县知事召集该姓族人妥议变更组织办法,公同遵守,以维善举”(36)。当知事在处理过程中“集议难恰”而汤氏族人继续要求实施保护之际,民政厅不仅训令知事“召集族众妥议办法”,而且对经过族众讨论形成的“管理权仍归长房,监察权属诸族众”的结论予以支持,申明“如有丝毫含混”,可以继续“禀追”,同时要求汤氏“遵照该县批示速议妥善管理监察方法,呈由该县核转立案”,报民政厅“察夺”(37)。又1923年,阜宁戴氏族人盗卖宗族祭产学田,县知事“召集该氏六门房长集议”,依族规解决,要求将族田返还宗族,此举得到江苏省政府的肯定(38)。北洋政府既依法查禁侵害族田行为、排解族田纠纷,又发挥了族规家法对族田的保护作用,从而较为有力地维护了宗族对族田的权益和族田的发展。 在利用法律和族规家法保护族田外,北洋政府还沿袭了前清政府颁布禁示的办法(39)。相比较而言,禁示在保护坟山墓地方面使用较多。1923年绩溪县知事郭曾琛为防止胡氏坟山被盗砍等情况再次发生而颁布告示,声明“自示以后,如敢故违,一经发觉,定即按律从严科处”(40)。1924年7月,江阴张氏发现夏城坟山界碑被附近村民毁去且地产被占,欲告官时才知道管业由单丢失,于是县知事张宗峄根据张云川等所请发布第一号告示,一方面说明夏城坟山的字号、亩数,声明其为张氏所有;另一方面要求由单的收藏者及时到县呈明,逾期由单作废,区公所为张氏坟山重新注册(41)。告示的颁布说明江阴县政府承认了夏城坟山为张氏所有,为保护张氏坟山迈出了第一步。 虽然之后管业由单没有复得,但是张氏重新注册了坟山地籍。在此基础上,江阴县政府迈出了保护的第二步。1925年1月,县知事张宗峄颁布第二号告示,准予张氏重新“设碑记业”,宣布“倘有无知之辈再有毁坏碑石以及任意樵牧情事,一经指呈,定即立提到县,从严究办”(42)。县政府通过颁布告示,不仅向民众宣布坟山所有权归属张氏,而且允许张氏重新立界碑作标记恢复原业,严禁侵害继续发生。 北洋政府继承和发展了前清政府的族田政策,不仅对族田采取了积极的倡导、激励和保护政策,而且为广大宗族所响应,在实践中得到了有效贯彻,从而为族田的存在和发展创造了有利的政策环境。 二、南京国民政府的全面继承和继续发展 南京国民政府取代北洋政府后,不仅将北洋政府的族田政策全面地继承下来,而且在此基础上继续进行充实和发展。 在倡导族田发展方面,南京国民政府犹如北洋政府,对祭田也没有实行特别的倡导政策,主要是通过对具体问题的处理来引导士民发展祭产。1929年河南省政府要求信阳县政府颁发“牌示”保护翟氏祠堂祭田,以维持祭祀和族学(43)。1931年南京国民政府命令湖南邵阳县政府查封刘蔚梅等的采矿场,以保护李氏坟地祭田(44)。1934年司法院否定济南黄澄泰等人对黄泰祯宗族祠田的索取主张,维护了黄泰祯宗族的族田权益(45)。南京国民政府在处理涉及祭田的纠纷上,竭力维护宗族对祭田的权益,表现出对发展祭田的赞同和支持态度,一定程度上也起到了倡导的作用。 但是相比较而言,南京国民政府在发展义庄义田方面表现得很积极,显示出较大的倡导力度,在1934年甚至以训令的方式高度赞扬义庄“对于整个社会福利之增进裨益甚巨”,要求地方政府敦促有力士民积极捐建(46)。继北洋政府之后,南京国民政府再次把倡导发展族田的重点放在了义庄义田上。 在采取措施激励族田发展方面,1929年南京国民政府就发布训令,对办理族田实施救助等社会公益事业“著有成绩者,主管官署得呈请国民政府或省政府褒奖之”(47)。由于当时还没有出台相应的奖励措施,所以只是“依据《救济事业褒奖条例》办理”(48)。该条例的具体办法主要是根据捐资多寡“分别题给奖匾”;“捐资一百元以上者,其奖匾由普通市政府或县政府题给”;“捐资五百元以上者,其奖匾由各省民政厅题给”;“捐资一千元以上者,其奖匾由省政府或特别市政府题给”;“捐资五千元以上者,其奖匾由国民政府题给”。此外,“已授奖匾者如续行捐资,得并计先后数目褒奖”(49)。到了1932年6月,南京国民政府颁布《褒扬条例》,随之行政院通过决议,对捐助者的褒奖不再根据《救济事业褒奖条例》办理,而是“依照《褒扬条例》办理”(50)。根据《褒扬条例》及《褒扬条例施行细则》,捐资满5000元以上者,由国民政府颁给“匾额、褒章”,另“加给褒辞”。捐资不足5000元者,“得由省政府或直隶于行政院之市政府颁给匾额”(51)。无论南京国民政府遵循何种条例施行奖励,基本上还是在沿袭北洋政府的政策,而且都是在分等实行精神奖励,以此调动士民的捐助热情,推动族田的发展。 在族田的保护方面,南京国民政府成立后,随即就规定将北洋政府制订的《民国民律草案》“作为条理适用”,而且直至自己所制订的“民法典相继生效时为止”(52)。从1929年到1931年,《民法》各编相继颁布,《民国民律草案》有关族田的财团法人地位、宗族对族田享有物权以及对族田的公同共有关系的规定基本得到继承(53)。虽然有关“家产”的规定没有被沿用,但是在“公同共有”条中则作出严格界定:只有“基于公同关系而共有一物”才叫公同共有(54)。这样,家产属于公同共有物,没有必要在亲属编中另行规定了。南京国民政府不仅从立法上继承和发展了北洋政府保护族田的民事法规,而且全面付诸实践,将族田的法律保护推向了新阶段。 但是,从对各类族田的保护看,义庄义田是实施保护的重点。南京国民政府一方面明确宣布“义庄田亩系属私有性质”,竭力排除来自村委会等地方组织及其它第三者的干涉,保护宗族对义庄田产的私有权(55);另一方面积极落实义庄的登记工作,1928年就要求各义庄必须到官府立案和备案,义庄管理机构必须将管理章程、田亩图表、管理者履历等情况报告当地县政府,由县报送省,由省报内政部(56)。内政部在确认义庄“宗旨纯正,办法妥善,并无别项情形”后,准予备案(57)。政府通过申报登记不仅确立了义庄的财团法人地位和宗族对族田的物权,而且初步掌握了义庄的基本情况,为监管保护义庄和促进义庄的发展创造了初步条件。 此外,南京国民政府内政部还认为,义庄不仅“系属财团法人”,而且还是慈善团体(58)。因此,为了保护义庄,使之慈善救济功能更好地发挥,政府的监管力度逐步加大。到了1929年,正式出台《监督慈善团体法》,将对义庄经营管理的监管纳入法制轨道。该法规定义庄必须以“济贫救灾养老恤孤及其他以救助事业为目的”;义庄“章程有未妥善者,主管官署得以许可设立前命其修正”;义庄“属于社团性质者,每年至少应开总会二次,董事于总会时,应报告详细收支账目,并说明办理会务之详细情形”;“收支之款项物品应逐日登入账簿,所有单据应一律保存,前项账簿单据之保存期间不得短于十年”;“主管官署得随时检查”义庄的“办理之情形及其财产状况”;“如有拒绝主管官署之检查”、“为宗教上之宣传或为兼营为私人谋利益”,“主管官署得撤销其许可或解散之”(59)。此法的颁布,表明南京国民政府将监管深入到了义庄内部。 为了规范落实对义庄等慈善团体的监管,南京国民政府紧接着颁布《监督慈善团体法施行细则》,规定义庄的设立“应先得主管官署之许可”,“将应行登记之事项,造具清册,呈请主管官署核定,其财产在五千元以下者,汇报内政部备案,在五千元以上者,专报备案”。义庄“每届月终,应将一月内收支款目及办事实况公开宣布”。其“职员任免”、“职员成绩之考核”、“财产之总额及收支之状况”、“会员之加入或告退”、“办理之经过情形”等,“应于每年六月及十二月呈报主管官署查核”。“省政府、院辖市政府,应于每年一月及七月举行总检查各一次,并将检查结果报告赈济委员会核查,赈济委员会每年应举行全国总检查一次”;“主管官署因考核上之必要”,可以“令”义庄“造送预算书及计算书”(60)。南京国民政府对义庄的监管不仅深入到其内部,而且覆盖其经营管理各主要环节和方面。 随着监管的深入,政府就必须进一步获取监管依据,因此加强对义庄的立案审查和备案尤为重要。1933年南京国民政府颁布了《各地方慈善团体立案办法》,规定义庄等慈善团体必须“向所在地主管官署呈请立案”;申请时“备具正副呈请书”,同时附呈的文件有“章程或捐助章程、登记清册、财产目录、印鉴单、全体社员名册或捐助人名册、职员名册、各项足资证明之文件”;“主管官署立案时应置簿册”,包括“慈善团体登记簿、慈善团体登记地位存根册、慈善团体登记证书存根册”等;“慈善团体所附呈各项证明文件及其他应行发还之文件,主管官署应盖印并记载立案号数、收件年月日、收件号数后,再行发还”(61)。政府通过对义庄的产权证据、管理办法以及其它详细情况资料进行检查和确认,全面掌握了义庄的信息,为实施监管提供了重要依据,有力地推进了“以便保护而重善举”的工作(62)。另外,此办法颁布后,地方政府也“严格执行”(63)。宗族由于考虑到义庄立案后会受到政府的更好保护,因此也积极呈请。1935年吴县贝氏承训义庄在申请过程中主要提交了《苏州贝氏承训义庄章程》和《苏州贝氏承训义庄登记事项清册》,其中后者包括“目的”、“名称”、“主事务所及分事务所”、“财产总额”、“受许可之年月日”、“董事姓名住所”、“限制董事代表权者之限制”和“定有存立时期者之时期”等项资料(64)。从贝氏提供的这些资料可以看到,加强义庄的立案工作确实为政府深入监管义庄的经营管理和运行提供了更多的凭据,从而有助于及时发现存在的问题并予以纠正。 但是即使如此,南京国民政府对义庄的监管还在发展。到了1939年,《监督慈善团体法施行细则》得到了增订,不仅要求义庄在每个月末将“收支情形”和“办事实况”对众“公开宣布”,而且“捐款捐物”也属于公开之列,公开的方式具体化为“登报或用印刷品公布”。这就避免了空口无凭式的宣布,政府可以根据纸质文本及时实行监管。此外,义庄在每年六月和十二月呈报给官署审核的项目中不仅增加了“董事之推选”一项,而且要对提交审核的各项内容“造具清册”(65)。经过此次增补,政府对义庄的监管办法已经达到了非常完善的程度。 南京国民政府除了在保护义庄义田方面制定了全面而严格的规范外,还继承了北洋政府颁布禁示的方式,在保护族田尤其是坟山墓地方面更是如此。1928年吴县新金字石料供应商以修建孙中山陵墓为名企图开采范氏坟山山石,在范恒等人的请求下,江苏省民政厅和苏州、吴县等地方政府均发布告示,宣布严禁采伐,违者严惩(66)。邹平县马希曾开采山石破坏了李氏坟山墓地,李氏宗族状告到县,县政府令马氏停止侵害,同时发布告示要求附近居民人等不得图利赴山开石,否则“许即扭送来县,以凭究办,决不宽贷”(67)。禁示的颁布不仅是为了阻止业已发生的侵害行为,也是为了避免类似侵害的重演,从而达到保护坟山墓地的目的。 南京国民政府对北洋政府的族田政策采取了全面继承并积极发展的态度,其发展不仅表现为将民律化了的族田政策全面贯彻执行,而且突出地表现在对义庄义田的监督管理走向全面、深入和规范化,力度达到了前所未有的程度。 三、政府政策的支持推动了族田的持续发展 族田发展受到地域宗族文化、社会经济和政府政策等诸多因素的制约,但是政府政策则是在宏观上起决定性影响作用的因素。北洋政府和南京国民政府一以贯之的积极支持政策,到底对族田的发展产生了怎样的影响,下面从不同的层面进行考察。 从各地的风俗习惯看。由于北洋政府和南京国民政府积极支持发展族田,从而推动了建置族田风俗的兴盛。山西乡宁积极置祭田维持祭祀(68)。山东莱阳“每多置田产”作为“祭田”(69)。江苏苏州东山宗族“皆有义庄以赡族”,而且“子孙皆能恢廓前模,有兴无废”(70)。安徽宿松“俗各姓皆祭其祖,祀产皆有本姓殷实者捐助”(71)。湖北麻城无论墓祭还是祠祭,“世家有祭田以供祭祀”(72)。湖南嘉禾俗重祠堂,“祭有田”(73)。江西瑞金“每姓必建立祠堂,每祠必置产业”(74)。广东阳江盛行“建族祠”并“置尝田学田”(75)。广西桂平大族“多置祀田”,小族“亦有尝产”(76)。置族田的风俗在南北很多地方的盛行进一步表明,政府支持族田的政策得到了族众普遍欢迎,从而有力地推进了族田的发展。 从各地族众建置族田的具体行动看。山西浑源麻氏1927年购进祭田12亩(77)。山东即墨蓝氏1925年置祭田20余亩(78)。河南汝南金梅鼎妻李氏于民国初年捐置祠田50亩(79)。湖北麻城李氏民国前中期共置祠产90余石(80)。湖南湘潭黎氏1931年增置祭田12亩(81)。江西宜春陈氏1922年增置祭田4坵(82)。安徽六安匡氏1936年支丁捐置祠田40亩(83)。浙江浦阳方家喜1916年捐田18亩入宗祠(84)。江苏江阴陈氏在1910年增置祭产3亩(85)。福建浦城苏氏在1937年前后至少增置尝产200担(86)。广西宜山县洛东乡宗族通过归并绝嗣田而增置了产谷5000斤的祭田(87)。除了建置祭田外,发展义庄义田的也有。1918年常熟徐氏以田500亩建义庄(88)。1919年苏州鲍宗汉以506亩田建传德义庄(89)。1927年前后,无锡华氏以300亩田建襄义庄,以500亩田建春义庄;殷氏和徐氏各以田500亩建义庄(90)。民国时期的南北宗族都在建置族田,说明政府支持族田的政策深入人心并转化为推进族田发展的动力。 为了更好地说明政府政策对族田发展的影响,还有必要从长时段考察族田的发展情况。由于很难发现北方宗族持续增置族田的资料,所以先看南方的一些典型个案。安徽怀宁钱氏族田的发展就是一例。  从1912年到1927年,钱氏除了其中两年没有置产外,其它每年添置,年进田次数最多5次,年进田坵数最多19坵,年进田种数最多达到23.7斗。所以从十五年的时间段来进行总体考察,可以说钱氏族田得到了持续发展。 与怀宁钱氏相比,湖南资江陶氏宗族族田的持续发展时间更长。  从1912年到1938年,陶氏宗族除了其中的1915年、1916年和1927年没有增置族田外,其它每年都置产。年进田次数最多达到8次,年进田坵数最多达到42坵。所以,陶氏族田在北洋和南京政府时期总体上处于不断发展中。 与以上两个宗族相比,浙江义乌刘氏族田的发展虽然持续性稍逊色,但是长期发展的态势仍非常明显。 从1912年到1939年,义乌刘氏虽然每年进田次数只有一、二次,平均一次进田最多的只有4.80亩,而且其中1914年、1926年到1933年、1935年到1936年等年份均没有进田,但是从整体上看,刘氏族田还是处于阶段性发展状态。  除了钱氏、陶氏和刘氏宗族外,在南北方还有很多宗族的族田得到了发展。山东淄川王氏1912年购买园地0.166亩,1914年购买基地0.332亩(91)。湖北黄冈汪氏1924年到1929年有8个族人总计捐置族田2.79石(92),另外在1925年买进0.06石,1926年买进两次,计0.2石(93)。湖南醴陵丁氏1922年购进了田塘山岭园土,1924年购进水田1坵,1934年再进计5斗种水田1坵(94)。江西万载周氏1913年购进荒地1份;1915年购进水田125把;1917年购进水田2笔,面积各若干;1918年购进水田150把(95)。安徽黟县李氏1914年进山坦1份,山2份;1915年进山坦1份;1916年进山一份,余地1片(96)。江苏镇江贾氏1913年购买余地1块,1919年买田16亩,1921年买余地1块,1927年购买了坟山墓地1块(97)。此外,义庄义田继续增置的也有。1917年常熟张锡荣等在1814.26亩义庄田的基础上再增451.75亩(98)。湖南湘潭黎氏1920年前后买进义庄田88.5亩,1929年又增置19亩(99)。从各宗族族田的增置看,虽然持续性并不是特别的强劲和明显,但是保持着发展的态势。 综观不同地区不同宗族的族田增置情况,可以说从1912年到1937年,族田总体上处于不断发展中。关于此点,还可以从区域族田的发展中得到证实。山西、河北、山东和河南等地的族田进入民国以后均获得了增加,至少在1937年抗战爆发前夕还处于发展中(100),仅就河南而言,1929年之前族田占耕地不到0.05%(101),1934年则占到0.15%(102)。清末湖北族田约占耕地的4%(103),到1936年前后则增加到5.24%(104)。从1887年到1937年,安徽族田一直处于持续发展中(105)。民国时期福建宗族通过将赡养田转为祭田、从家庭土地中“划出一部分土地为族田”以及强占洲田为族田,使族田得到了不断发展(106)。广东族田在民国时期不断积累,到1937年前后,增加到占耕地的30%(107)。 综合以上从不同层面所进行的考察可以得到一个共同的结论:1912年到1937年全国族田总体上处于不断发展中。这说明北洋政府和南京国民政府的积极支持族田政策,在国家和宗族之间实现了正向互动,对族田的发展起到了有力的推动作用。 注释: ①族田是宗族公同共有的土地,根据其主要功能大体上分为两类,一是用于赡养救济宗族的义田,包括建了庄的义庄田和没有建庄的义田;另一是用于维持祭祀的祭田,包括祠田、坟祭田,坟山墓地属于其中的特殊部分。此外有所谓学田,一般是由义田或祭田中专门划定用于兴学助教的部分,因此对于不同的宗族,其或属于义田,或属于祭田。 ②请主要参见(日)清水盛光:《中国族田制度考》,(台北)中国文化大学出版部,1986年;张研:《清代族田与基层社会结构》,中国人民大学出版社,1991年;常建华:《宗族志》,上海人民出版社,1998年;李文治、江太新:《中国宗法宗族制度和族田义庄》,社会科学文献出版社,2000年;冯尔康:《18世纪以来中国家族的现代转向》,上海人民出版社,2005年等。 ③参看张研著《清代族田与基层社会结构》(中国人民大学出版社,1991年)第308、310页和常建华著《宗族志》(上海人民出版社,1998年)第377-378页。 ④《大清民律草案·民国民律草案》,杨立新点校,吉林人民出版社,2002年,第7页。 ⑤周振鹤:《圣谕广训:集解谕研究》,上海书店出版社,2006年,第638页。 ⑥《文牍》(7月8日),《内务公报》1914年第11期。 ⑦《命令》(3月12日),《内务公报》1914年第7期。 ⑧《公牍》(7月15日),《福建省教育行政月刊》1916年第8期。 ⑨《江苏省长公署批》(第2233号),《江苏省公报》1923年第3364期。 ⑩《江苏巡按使公署饬》(第1816号),《江苏省公报》1916年第857期。 (11)《褒扬条例》,(杭州)《教育周报》1914年第52期。 (12)《文牍》(9月1日),《内政公报》1914年第13期。 (13)《江苏巡按使公署饬》(第1816号),《江苏省公报》1916年第857期。 (14)《修正褒扬条例》,《政府公报》1917年第673期。 (15)《内务总长钱能训呈大总统文》,《政府公报》1918年第1008期。 (16)《江苏省长公署指令》(第17413号),《江苏省公报》1922年第3166期。 (17)民国《济宁县志》卷4《故实略·潘对凫潘氏三田记》。 (18)《大理院判例要旨·民律·总则》,《司法公报》1915年第43期第3次临时增刊。 (19)张生:《民国初期民法的近代化——以固有法与继受法的整合为中心》,中国政法大学出版社,2001,第99页。 (20)《大理院判例要旨·民律·财团法人》,《司法公报》1915年第43期第3次临时增刊。 (21)《不动产登记条例施行细则》,《司法公报》1923年第173期。 (22)《大清民律草案·民国民律草案》,第212、305、317页。 (23)《大清民律草案·民国民律草案》,第205、347页。 (24)《大清民律草案·民国民律草案》,第346页。 (25)《大清民律草案·民国民律草案》,第212-213页。 (26)《大清民律草案·民国民律草案》,第348页。 (27)[清]钱泳:《履园丛话》卷20《园林》,第11页。 (28)《大清民律草案·民国民律草案》,第8页。 (29)《奏折类》,《政治官报》1910年第922号。 (30)《大理院刑事判决》(六年非字第95号),《司法公报》1921年第135期。 (31)《命令》(3月12日),《内务公报》1914年第7期。 (32)《江苏省长公署批》(第635号),《江苏省公报》1922年第2944期。 (33)《江苏省长公署批》(第3073号),《江苏省公报》1922年第3121期。 (34)《江苏省长公署批》(第4100号),《江苏省公报》1922年第3174期。 (35)《民事判决》(上字第798号),《大理院公报》1926年第2期。 (36)《江苏省行政公署批》(第728号),《江苏省公报》1913年第20期。 (37)《江苏省行政公署批》(第98号),《江苏省公报》1914年第203期。 (38)《江苏省长公署批》(第770号),《江苏省公报》1923年第3270期。 (39)参看浦城《徐氏宗谱》之《祭田·告示》(光绪三十三年刊本,上海图书馆藏);怀宁《江氏宗谱》卷末《禁示》(光绪二十六年刊本复印件,安徽大学徽学研究中心藏)。 (40)绩溪《龙川胡氏宗谱》卷4《告示》,民国十三年刊本复印件,安徽大学徽学研究中心藏。 (41)江阴《张氏宗谱》卷末《布告清理墓田保护祖茔示》,民国十四年刊本,上海图书馆藏。 (42)江阴《张氏宗谱》卷末《江阴县公署布第二号》,民国十四年刊本,上海图书馆藏。 (43)《民政厅指令》(第4618号),《河南省政府公报》1929年第620期。 (44)《实业部批》(矿字第1109号),《实业公报》1931年第25期。 (45)《民事判决》(上字第974号),《司法公报》1934年第121期。 (46)《民政部训令各省民政厅、各市社会局》(2月3日),《内政公报》1934年第6期。 (47)《国民政府训令》(第459号),《卫生公报》1929年第7期。 (48)《特许要件》,《江苏省政府公报》1929年第201期。 (49)《法规·捐资举办救济事业褒奖条例》,北平《市报》1929年第134期。 (50)《江西省政府训令》(法字第351号),《江西省政府公报》1932年第20期。 (51)《内政法规汇编》(第2辑),内政部1934年编印,第502-503页。 (52)张生:《民国初期民法的近代化——以固有法与继受法的整合为中心》,第179页。 (53)中国法规刊行社编审委员会:《六法全书》,上海书店出版社,1991年,第16-17页、第75-76页。 (54)中国法规刊行社编审委员会:《六法全书》,第75、87页。 (55)《浙江省政府民政厅指令》(第20316号),《浙江民政月刊》1929年第24期。 (56)《请内政部核复义庄立案办法》,《江苏省政府公报》1928年第47期。 (57)《内部准泰县王氏进业义庄备案》,《江苏省政府公报》1928年第57期。 (58)《监督慈善团体事项》,《内政公报》1934年第4期。 (59)《国民政府训令》(第459号),《卫生公报》1929年第7期。 (60)《监督慈善团体法施行细则》,《江苏省政府公报》1929年第201期。 (61)《各地方慈善团体立案办法》,《浙江余姚县政府公报》1933年第174期。 (62)《监督慈善团体事项》,《内政公报》1934年第7期。 (63)《训令各署令发监督慈善团体法及施行规则仰遵照办理由》,《云南民政月刊》1934年第4期。 (64)《慈善团体考核事项》,《内政公报》1935年第21期。 (65)《监督慈善团体法施行规则》,《安徽政治》1939年第23期。 (66)为保护范氏坟山,吴县县政府、苏州市公安局和吴县公安局于1928年5月12日联合发布了《第一百四十五号布告》,范氏宗族将布告勒石,此碑现置于天平山高义园大门外西壁。江苏省民政厅于1928年8月3日发布了《第十九号布告》,范氏宗族也将此布告勒石,此碑现置于高义园大门外东壁。 (67)邹平《李氏族谱》之《茔地·告示》,民国二十四年刊本,上海图书馆藏。 (68)民国《乡宁县志》卷16《礼仪民俗》。 (69)民国《莱阳县志》卷3《礼仪民俗》。 (70)民国《乡志类稿》之《建置·义庄》。 (71)民国《宿松县志》卷11《民族志·地方自治》。 (72)民国《麻城县志前编》卷1《疆域志·风俗》。 (73)民国《嘉禾县图志》卷4《礼俗》。 (74)民国《瑞金县志稿》卷1《风俗》。 (75)民国《阳江志》卷7《地理志·风俗》。 (76)民国《桂平县志》卷31《风俗》。 (77)浑源《麻氏族谱》之《宗祠祭田》,民国二十年刊本,上海图书馆藏。 (78)《即墨蓝氏族谱》之《潘家庄北原六世祖茔祭田坐落志》,民国十九年刊本,上海图书馆藏。 (79)民国《重修汝南县志》之《人物下·金梅鼎》。 (80)麻城《李氏四修族谱》卷首《采庭经管序》,民国三十五年刊本,湖北省图书馆藏。 (81)《湘潭黎氏续四修谱》卷9《培治公祀田捐契》,民国二十一年刊本,全国图书缩微复制中心藏。 (82)《宜春陈氏大成宗谱》之《邑西·祭田》,民国二十五年刊本,上海图书馆藏。 (83)《六安匡氏宗谱》卷首《存述》,民国二十五年刊本,上海图书馆藏。 (84)浦江《浦阳仙华方氏宗谱》卷2《宗祠》,民国十七年刊本,上海图书馆藏。 (85)江阴《流璜陈氏宗谱》卷32《笔据·捐据附》,民国三十七年刊本,上海图书馆藏。 (86)浦城县志编纂委员会:《浦城县志》,中国人事出版社,1993年,第242页。 (87)广西壮族自治区编写组:《广西壮族社会历史调查(三)》,民族出版社,2009年,第40页。 (88)俞钟銮:《徐氏义庄记》(1920年),常熟碑刻博物馆藏。 (89)鲍宗汉:《传德义庄规条》(1919年),苏州碑刻博物馆藏。 (90)政协无锡县委员会文史资料委员会:《无锡县文史资料(第4辑)》,1986年,第55-56页。 (91)淄博《淄川鸾桥王氏世谱》之《续买公所大门前地基契价数目》,2001年印本,上海图书馆藏。 (92)黄冈《汪氏宗谱》卷首《捐款捐田人名表》、《捐田约》,民国十八年刊本,上海图书馆藏。 (93)黄冈《汪氏宗谱》卷首《买田约》,民国十八年刊本,上海图书馆藏。 (94)醴陵《醴南西塘丁氏族谱》卷14《冬至祀产》,民国年间刊本,上海图书馆藏。 (95)《万载田下周氏族谱》之《祀产纪实》,民国年间刊本,江西省图书馆藏。 (96)黟县《鹤山李氏宗谱》卷末《敬德堂契墨摘要》,民国六年刊本,安徽省图书馆藏。 (97)镇江《润州开沙贾氏重修宗谱》卷12《地契》,民国十八年刊本,上海图书馆藏。 (98)常熟《张氏支谱》之《公文》,民国二十年刊本,上海图书馆藏。 (99)《湘潭黎氏续四修谱》卷9《良佐公义庄记》,民国二十一年刊本,全国图书缩微复制中心藏。 (100)吴宝莲:《近代晋冀鲁豫族田研究》,南京师范大学2011年硕士学位论文,第32页。 (101)[美]卜凯:《中国土地利用》,金陵大学农业经济系,1941年,第234页。 (102)行政院农村复兴委员会:《河南省农村调查》,(上海)商务印书馆,1934年,第158页。 (103)李文治、江太新:《中国宗法宗族制度和族田义庄》,社会科学文献出版社,2000年,第192页。 (104)中共湖北省委农村工作委员会:《湖北农村调查——二十个农村典型乡材料之一》,1951年,第61页。 (105)王志龙:《近代安徽族田发展态势研究》,《中国农史》2008年第2期。 (106)华东军政委员会土地改革委员会:《福建省农村调查》,1952年,第111-112页。 (107)广东省地方志编纂委员会:《广东省志·国土志》,广东人民出版社,2004年,第116页。 【参考文献】 [1]大清民律草案·民国民律草案[Z].杨立新点校,长春:吉林人民出版社,2002. [2]周振鹤.圣谕广训:集解谕研究[M].上海:上海书店出版社,2006. 3]张生.民国初期民法的近代化——以固有法与继受法的整合为中心[M].北京:中国政法大学出版社,2001. [4]中国法规刊行社编审委员会.六法全书[Z].上海:上海书店出版社,1991. [5]浦城县志编纂委员会.浦城县志[M].北京:中国人事出版社,1993. [6]广西壮族自治区编写组.广西壮族社会历史调查(三)[R].北京:民族出版社,2009. [7]政协无锡县委员会文史资料委员会.无锡县文史资料(第4辑)[Z].1986. [8][美]卜凯.中国土地利用[M].金陵大学农业经济系,1941. [9]行政院农村复兴委员会.河南省农村调查[R].上海:商务印书馆,1934. [10]李文治,江太新.中国宗法宗族制度和族田义庄[M].北京:社会科学文献出版社,2000. [11]中共湖北省委农村工作委员会.湖北农村调查——二十个农村典型乡材料之一[R].1951. [12]王志龙.近代安徽族田发展态势研究[J].中国农史,2008, (2). [13]华东军政委员会土地改革委员会.福建省农村调查[R].1952. [14]广东省地方志编纂委员会.广东省志·国土志[M].广州:广东人民出版社,2004. (责任编辑:admin) |