|

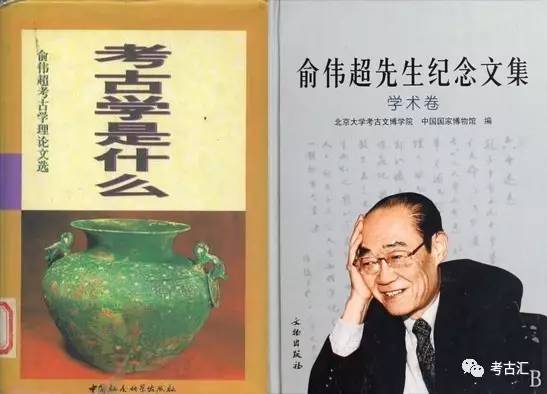

六月中旬的北京,骄阳似火,连续三十七、八度的高温天气已达五天,周六日只好躲在家里阅读。 周三刚见过前来约稿的新创刊的《博物院》编辑部张亚娜、雷英女士,她们希望水下中心能从水下考古与海上丝路沉船方面组织一个专题,能够既有深度、又有广度,最好还有可读性。接到任务,难以推辞,一来水下考古与海上丝绸之路踩上了热点,大家都比较关注;二来今年是中国水下考古30周年,也应该梳理总结纪念一下。这个周末正好可以构思。 我们都知道,提到中国水下考古,俞伟超先生是无可争议的第一人,有“中国水下考古之父”之称。于是,我先翻出了2009年出版的《俞伟超先生纪念文集》,希望从中查到中国水下考古创建初期更多的有关记录。那时距离俞先生过世已近6年,文集分二卷编成,一卷为怀念卷,一卷为学术卷,均为其生前同事、同学、晚辈等撰写。浏览后发现,学术卷,没有任何涉及水下考古内容的文章;怀念卷,除了个别文章涉及水下考古,大多也仅提到他在中国历史博物馆创建了水下考古与航空考古,更多细节并未涉及。但怀念卷多数文章,特别是晚辈学人都不同程度地回忆了俞伟超先生留给他们的——用生命铸就的考古情怀。越看越激动,又延伸至《考古学是什么》一书。于是,专题文章还没构思出,却先有了本篇感想。  一 2003年12月,全国考古工作汇报会在广州召开,我有幸作为山西代表参加了这次会议,但会议期间不幸传来俞伟超先生12月5日凌晨病逝于广州的消息,会议组织全体代表参加了俞伟超先生的告别仪式,所有人悲痛万分,一些人甚至失声痛哭,如果没有与俞先生接触交往的经历自然难以理解。  2002年11月俞伟超先生带病参加“三峡工程重庆库区二期水位重点考古项目汇报会” 要说,俞先生生于1933年1月4日,病情发展已有两年多,病逝时间距离其71周岁生日也仅仅相差一个月,虽说不算高寿,但也过了古稀之年,而参加告别仪式的又基本都是考古界的同仁,按说不至于如此悲痛万分,泪如泉涌。然而,毫无疑问,这种情感又是发自内心,无法掩饰的真情流露。这样只有一种解释,显然是被其深深的人格魅力所打动。这种魅力包含了他用生命、激情、关爱、理性所铸就的考古情怀,与其有过交往,尤其受业其门下的学生、晚辈均深有体会。 俞伟超先生生于上海,1950年9月至1954年7月在北京大学历史系学习,是新中国培养的第一批考古专业学生,毕业后分到中国科学院考古研究所工作。1957年9月又回到北京大学历史系考古专业师从苏秉琦先生攻读研究生,1961年1月毕业,获副博士学位。之后留校任教,历任讲师、副教授、教授,直到1985年4月调入中国历史博物馆任副馆长、馆长。  俞伟超先生读书期间在西门外合影(左为俞伟超) 所有与先生第一次接触的晚辈,无不被其充满激情、诗意的言谈举止所感染,同时也对其缺失的双食指感到神秘困惑(我们81级考古班的秦汉考古课是1983年上半年上的,我们是有幸听到其讲课的最后一个班,他与高崇文各讲了一半)。当然,后来的人都知道了其双指的悲壮故事,是从他与72级学生张承志的对话录中知道的。当时,1966年的他33岁,因人格受辱,一天之内三次坚定地赴死,但上帝却只是与他开了个玩笑,可是残缺的双指却成为永久的伤痛。张承志在对话录中称“那一天里三次赴死的行为,简直是一首壮烈的诗”。我想从此之后,俞先生一定参透了人生,不再计较于个人的得失,而是更加看重生命的意义。于是,他的人生开始了新的、更高、更大的升华。 二 张承志与俞先生的对话时间是1987年,这时的俞先生54岁,已是中国历史博物馆的馆长,对考古与人生的认识已达到一种更高的境界与水平,而这时的张承志早已成为著名的大作家。两位睿智人士的对话,充满了对考古与人生的哲学思考。这篇对话以《诗的考古学—俞伟超张承志对话录》首刊于1987年第5期《文学自由谈》,后又收录于1996年出版的《考古学是什么》一书,至今已30年。想必考古的人大都看过这篇对话,但我肯定年龄阅历的不同,定会有不同的感受。我不同阶段的数次阅读,每次都会有新的感受,从中总能找到启迪自己人生与事业的思想与灵感,只是远不能达到先生的高度。 人们常说“性格决定命运”,但这只是杰克·霍吉四句名言的最后一句,完整句子是“思想决定行为,行为决定习惯,习惯决定性格,性格决定命运”,所以根子上还是思想决定命运。其实,我们从更早时候就能看到俞先生身上的思想、激情与诗意。他在对话录中披露,1956年初,那时23岁,应该是分到考古所工作后的一年半,他在三门峡搞黄河栈道调查,发现了一百多处题刻,回来后当晚到洛阳,给夏鼐先生写了一封16页纸的信。可以想象这是一种怎样的激情澎湃。  黄河水库调查发掘期间俞伟超、吴荣曾等合影(左二俞伟超;左三吴荣曾;左五刘观民;左七黄展岳) 1974年,让俞先生另一件激动的事情发生了,那就是在湖北盘龙城带领学生实习发现了二里岗时期的大型宫殿基址。发现的激动这里就不提了,但我这里要谈黄锡全在回忆文章中提到的一件实习轶事。盘龙城实习后,俞先生带1972级同学赴湖南参观,途径黄锡全同学荆州的家,他的父母特意提前杀掉年猪招待俞先生与全班同学。俞先生非常高兴,毫不犹豫地带领同学们踏着泥泞的道路冒雨走到黄锡全家,令其家人十分激动。当得知俞先生去世的不幸消息时,时年85岁的黄锡全之母亲悲痛地流下了眼泪,这时已距离俞先生去他家过去了29年,是一种什么样的记忆才能让85岁的老人留下悲痛的眼泪,由此也可看出俞先生之人格魅力。 三 按照李零先生的说法,“俞老师对学生的好是出了名的,不是对一个人好,而是对所有人好,在你最需要帮助的时候,他会毫不犹豫地帮助你”。李零自认为他就是受惠于俞老师的千百人之一。1976年,自喻为无业游民的李零,自啃银雀山汉简《孙子兵法》,一无老师二无书,通过其朋友认识了张承志,再通过张承志认识了俞老师。李零在回忆中这样评价俞先生,“我在我最早写作但20年后才出版的小书《吴孙子发微》的后记中说,有三位老师指导过我修改文章,我首先提到的是俞老师,感受最深的也是俞老师。第一,他热情,鼓励多于批评;第二,他真诚,对人体贴入微。当初,他最吸引我的东西,在精神上让我深受感染的东西,不是别的,正是他的学者风度和人情味”,“俞老师是领我走近学术之门的人,我永远不会忘记”。 2002年的一个下雪天,李零和罗泰等到小汤山看望病中的俞先生,送上他刚在台湾出版的讨论上博楚简的新书,书中序言里有这样的话,“他(俞老师)大概不知道,他给我的鼓励和帮助(特别是他的想象力和感染力)对我有多大分量。”另外,李零还在书的扉页上写了几句话,也是感谢俞先生对他的鼓励和帮助,给他的第一推动力。因此,李零在怀念卷的回忆文章中用“第一推动力”作了文章的篇名。 正像李零所讲,俞先生不是对一个人好,而是对所有人好,这一点我也深有体会。1991年11月,我正准备参加硕士论文答辩,学校要求提供两位校外先生的评议意见,在连续遭遇两位先生的婉言谢绝后,我忐忑不安地给时任馆长的俞先生打去了电话,俞先生满口答应,让我马上送去论文,连夜写了意见,第二天让我取了回来。那种让我泪奔的感觉终身难忘。 四 如果说1966年是俞先生人生的一次重大转折,那么1985年应该是他又一次人生的重要转折。这不简单是其身份的转换,更重要的是其思想的转换。他在1993年8月8日接受曹兵武、戴向明的访谈中谈到:“1984年成都会议(考古学会)以后,我自己的感觉是区系类型学说一下子由在野派变成了主流派。……1985年以后,大家都开始讲区系类型问题并纷纷拿来指导具体工作时,我自己则突然生出一种不知所措的感觉,有很长一段时间不太想写东西。那段时间,我又遇到工作调动问题,有一点空闲,就清理以前的东西,其中之一就是思考考古学诞生以来,到底做了哪些事情。”(《中国考古学的现实与理想——俞伟超先生访谈录》)。从此以后,俞先生开始了对考古学科的反思,对考古学终极目标的探索与思考,也是他对人生终极目标的思考。还是在同一次谈话中,他谈到:“作为一个考古工作者,我经常感到自己的渺小,我们所接触的,总是人类文化的一个局部、一个时段。有时甚至是不成样子的碎片,而却总是心怀着追究人类文化发展的总规律的理想。”我想,俞先生这一句表白充分表达了他用生命、情感、理想、理性铸就的考古情怀。理解了俞先生的这种考古情怀,我们就会理解他自此以后的一切行为。包括他创建水下考古、航空考古、班村遗址探索实验考古、发表的考古十论等等。同时,也可以理解他关于考古与人生的诸多感悟。比如他讲到的,“只有理解当代,才能理解古代;现代社会是理解古代社会的一把钥匙;人类的知识是一个整体,决定人们新的发现、新的创造,是世界观、人生观,是解释的问题;当代人尚不能理解,如何理解古人。”(《考古学是什么——俞伟超先生访谈录》)。“如果对做人的道理没有一个追求的话,深奥的学问一定探索不到;所有考古工作归根到底的目的都只在探索人,能够理解一个时代的人,也就能理解另一时代的人,而且希望理解另一时代的人。”(《诗的考古学——俞伟超张承志对话录》)。 五 说俞先生是用生命与情感在对待考古,这样说毫不夸张。除了前面提到的他在23岁刚工作不久,在三门峡黄河栈道发现一百多处题刻后,回到洛阳当晚奋笔疾书向夏鼐先生写信汇报这一次。之后,还有多次这样的情形,他自己提到或被他人提到。如他自己讲到,在写作周代用鼎制度研究时,有一次连续工作48小时。在给他的老师苏秉琦先生论文集写后记时,那二十天里,一边写作,一边听德沃夏克B小调104号大提琴协奏曲,那是一种在天堂门前徘徊的情绪。 2001年初,张光直先生在美国病逝。文物出版社编审李力受约为三联书店编张先生纪念文集,自然想到与张先生交往甚笃的俞先生。但那时,俞先生已被确诊肺癌,并住进了小汤山医院被要求静养。李力在回忆中写道,原本带着录音机请他口述,但躺在病床上输液的俞先生却一口答应由他自己写。没过几天,俞先生让她去取,她赶到小汤山,一叠厚厚的文稿已在桌上,“在三百字一页的稿纸上,先生一格一字,竟整整手书了26页纸,约6000字!”她后来听俞先生说,写至动情处,笔走不能停,两夜不曾安睡,几致使那些天的病情出现反复。谁能说这不是用生命与情感在谱写一曲考古情怀。 当然,可以肯定,俞先生6000字的怀念张光直先生的《往事回忆》并不是其生命最后的文字。2003年11月10日,他留下了应该是他生命中的绝笔,那是俞先生对亲手创建的水下考古的最后寄语。张威在《悼念俞先生》一文中说,南海Ⅰ号是俞先生最为挂念的一件工作,1989年他亲自主持了中日合作南海Ⅰ号的预备调查。由于种种原因,这项工作停顿了一些年,但俞先生始终牵挂不能忘怀。  “南海1号”调查学术会议(右一是俞伟超先生 中间是苏秉琦先生 左一是江上波夫)  “中国南海沉船水下考古调查队”对沉船遗址综合性实地调查(俞伟超先生前排中间) 等到这项工作重新启启动时,俞先生已病魔缠身,再也不能亲临现场。而当他得知广东方面决定在阳江海陵岛为南海Ⅰ号筹建一座博物馆时,他异常兴奋,夜不能寐,夜半之时病榻床上,强撑病体,写下了生命中的绝笔,恭录如下: 商船战舰 东西辉映 19世纪中叶开始,人类已从地下寻找自己的以往历史。 20世纪40年代法国海军在世界大战中发明水肺,人类又能从水下寻找自己的一部分历史,科学的水下考古学也发展起来了。 至今,英国在朴茨茅斯海港建设的玛丽·露丝号沉船保存和展出场地,是耗资最巨大的水下考古博物馆,玛丽·露丝号沉船是一艘战舰,16世纪时在英吉利海峡沉没。 我国于广东省台山县海域打捞出一艘南宋沉船(当时尚未打捞),今在阳江市建设巨大的保存和陈列馆舍。台山南宋沉船的年代比玛丽·露丝号更早。两艘木船,一为商船,一为战舰,一在东亚,一在西欧,正好东西辉映,是水下考古发展起来后所有成果中极为明亮的两颗珍珠! 2003年11月10日凌晨喜闻阳江建设水下考古博物馆深为欣慰,特书此数言,以作纪念。 俞伟超 于广东省人民医院保健楼综合内科601病房 这一天距离俞先生离开他热爱的考古事业、离开他思考了一生的这个世界只有25天。 写至此,我已激动不已,潸然泪下! 谨以此文献给中国水下考古的创建者俞伟超先生! 献给中国水下考古30年! 2017年6月18日初稿 2017年6月20日20时成稿 (作者系国家文物局水下文化遗产保护中心副主任) 责编:韩翰 (责任编辑:admin) |