|

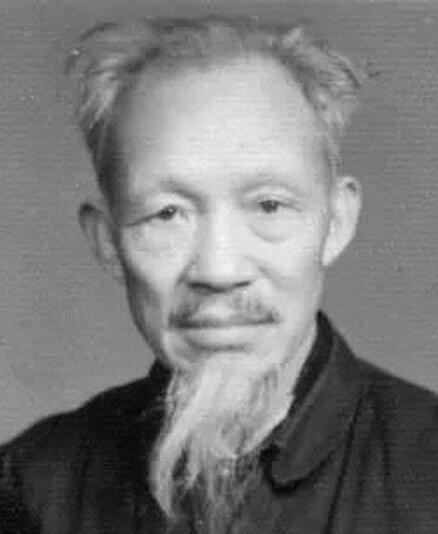

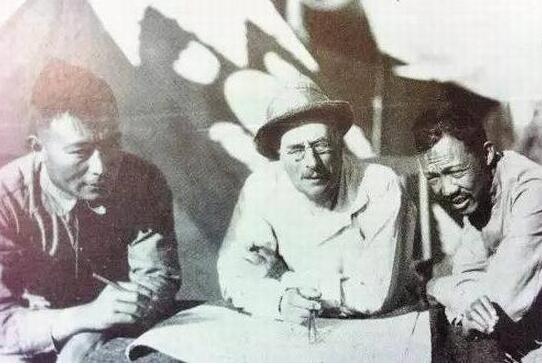

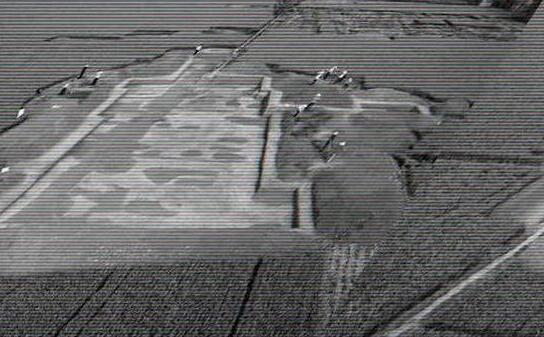

他是一位学贯东西、通晓古今的哲学大师。他译著的《欧洲哲学史》,不仅让我们领略了大批欧洲先哲的魅力风采,同时也见识了其超凡的智慧思想。 他曾先后主动辞去北京大学教务长和北师大校长的行政职务,针对当时的疑古思潮和日益深重的民族危机,决定进行考古研究,去探寻华夏文明起源的曙光。 在发掘陕西宝鸡斗鸡台遗址、参加西北科学考察、发掘洛阳偃师二里头“夏墟”等一系列考古活动中,无不留下了他孜孜不倦、兀兀穷年的身影。纵然青丝熬成秋霜,但为了考古事业,他痴情不改,愈老弥坚。  潜心研究学问 留学归来投身时代洪流 徐旭生,名炳昶(chǎng),1888年出生于唐河县桐河乡砚河村。他幼读私塾,聪慧好学。8岁即通览朱熹《通鉴纲目》、《五经》、《四书》,皆能背诵。 18岁入新式学堂,就读于北京河南公立旅京豫学堂。25岁时,远赴法国巴黎大学,攻读西洋哲学。 学成归国后,他先后在河南留学欧美预备学校、北京大学、北京师范大学、北平研究院史学研究会等机构工作,投身于哲学教育、史学研究、考古学研究。任职期间,他积极支持学生爱国举动,全力投入伟大的抗日战争。新中国成立后,他受中共委托,组建中国科学院,出任中国科学院考古研究所研究员,致力于对中国古代文明起源的探索。  在河南留学欧美预备学校 民国8年(1919年)1月,留学归来的徐旭生,任教于河南留学欧美预备学校(今河大前身),主讲法语和西洋哲学史。 时值新文化运动深入开展之际,他继冯友兰、嵇文甫之后,担任《心声》杂志主编,连续发表文章抨击时政,揭露北洋军阀的黑暗统治。在教学上,他亦不忘针砭时弊,启发民智。 如讲授“西洋哲学史”时,他主张向英法等西欧国家学习。对当时河南“处铁路四达地区犹且杜门自守”的封闭状况,他深表不满。 1921年秋,作为该校赴京请愿代表,徐旭生登台发表慷慨激昂的演说,痛斥北洋军阀政府的卖国罪行,表达了力争国权勇赴国难的決心。但由于河南反动当局的阻挠,他只好留居北京,受聘担任北京大学哲学系教授,讲授西洋哲学史。 在北京大学 在北京大学,徐旭生继续站在斗争前列,与李大钊、鲁迅、许寿裳一起,支持学生的爱国运动。 1925年初,他同友人创办《猛进》周刊,出任主编,经常与鲁迅通信评论时政。同年5月,北平女子师范大学发动了反对北平军阀政府黑暗统治的运动,学校因故被强令解散。徐旭生与鲁迅等,一起到女子师范大学临时校舍,义务授课,以支持学生运动。 1926年,徐旭生被聘任为北京大学教务长,协助校长蔡元培,以民主精神加紧整顿改造北京大学。 民国15年(1926年)3月18日,北京各界人士在天安门广场集会,抗议日本干涉中国内政,段祺瑞政府公然镇压示威群众。当晚,徐旭升与鲁迅、李大钊等人看望受伤学生。随后,又向死难烈士的遗体告别。结果,他们受到段祺瑞政府的通缉。 在家乡唐河 1937年初,北平研究院史学研究会改为史学研究所,徐旭生任所长,专力研究古史。 全面抗战爆发后,徐旭生放下手头一切,连家属都没带,回到故乡南阳,发动民众,组织抗敌力量。此间,他出任唐河师范学校校长,还在家乡办起私立旭桐中学。 他在唐河、南阳等地各学校中,发表演说,号召师生奋起抗日,救亡图存。他甚至亲自率领宣传队,走上街头,传唱救亡歌曲《流亡三部曲》,表演话剧《放下你的鞭子》。为扩大抗敌支前工作,他还开办了数期抗敌游击干部训练班。 徐旭生在家乡的宣传发动,产生了一定影响,却处处被南阳地方势力掣肘,难有大的作为,不得已离开唐河。这时,北平研究院已搬迁到昆明,他即南下归队,任中法大学文学院院长。 参加西北考察 取得震惊国际学术界的成果 1926年末,瑞典著名探险家、地理学家斯文赫定博士,率领一个大型远征队,准备到我国西北部进行科学考察。 当时,北洋军阀政府与斯文赫定签订了不平等协议,其中规定不准中国科学家参加,采集品全部运到国外。协议内容传出,全国舆论哗然。北京十几个学术团体,联合成立了中国学术团体协会,发表宣言表示抗议,并派徐旭生和刘半农等为代表,经与斯文赫定反复谈判,终于达成新的协议: 1、在中国学术团体协会领导下成立西北科学考察团; 2、设中国及外国团长; 3、中外科学家各占一半; 4、采集品留在中国。  1927年,中国历史学术团体协会与瑞典斯文赫定博士合作,组成了中国西北科学考察团,开始对新疆进行考察。这是中国历史上第一个中外合作的科学考察团。徐旭生辞去北大教务长一职,主动请缨,参加西北科学考察,并担任中方团长。 考察条件的艰苦是难以想象的。火车只通到包头,其他路程只能靠骆驼和两只脚。大部分时间,他们都是在没有道路、没有人烟、在地图上的空白区行走。考察中,徐旭生不顾旅途劳累,经常在烛光下翻阅历代典籍及地理志,详细查找所经地区的有关资料,以指导考察,特别是为考古工作指出方向。 领导核心的相互信任,保证了全团的团结合作,考察最终取得了震惊国际学术界的考察成果: 1、考察期限由2年延至6年(1927年-1933年),在我国大西北约460万平方公里的区域内,进行多学科考察; 2、中国科学家的考察工作赢得了崇高的国际声誉; 3、中瑞双方考察报告及研究成果的出版发行,从20世纪30年代一直延续到80年代。 最令人兴奋的是,历史上第一次把全部采集品留在我国,结束了从19世纪末以来我国大批珍贵文物任外国人随意拿走的屈辱历史。 1929年,徐旭生与斯文赫定一道返回国内,在北平、南京各大学作考察演讲时,受到学术界空前热情的欢迎。 1931年,被誉为中国考古界的拓荒之作——《徐旭生西游日记》出版。书中对当时艰苦的考察过程、当地民俗风情及一些重要发现,作了真实生动的记述。 如在新疆阜康县三台附近所得的恐龙化石,当时在亚洲尚属首次发现。又如在内蒙茂明安旅富神山(今白云鄂博)发现的巨大铁矿,当时预计“或将成为中国北部的汉冶萍"。因此,该书的出版,使国内外专家学者更加重视和向往中国西北的考古研究。 考察中,徐旭生的正直坦率、处事公正、不亢不卑,赢得了中外团员的尊敬。他不畏艰险的精神,时时鼓舞着中外团员。考察结束后,为表彰徐旭生的功绩,斯文·赫定建议,由瑞典国王授予徐旭生“古斯塔夫三世瓦萨勋章”。 这次科学考察,最终使徐旭生萌生了考古兴趣,从一位哲学家转变成了一位考古学家。直到70多岁,他还在为寻找夏文化遗迹在田野中奔波。  发掘二里头遗址 探索夏文化找到“最早的中国” 我国历史上第一个朝代——夏朝,早在公元前21世纪末就建立了。但这一民族的久远记忆,却因时光的流逝而变得黯淡模糊,人们甚至怀疑这一段辉煌是否曾经有过。因为长期以来,没有足够的考古证据,证实夏王朝的真实存在。 当时,徐先生准备撰写《中国古史的传说时代》一书。他在仔细研究有关夏代先秦文献时,读到“伊、洛竭而夏亡”(《国语·周语》),灵感忽至,拍案而起:“传说中的夏王朝,当建都于伊洛平原!” 根据上古文献中关于夏王朝都城和主要活动地域的记载,经过排比梳理,他在《略谈研究夏文化问题》一文中,明确指出,有两个地区应该特别注意: 1、豫西地区的伊洛平原以及嵩山周围,尤其是颍水谷的上游登封、禹县一带; 2、山西省西南部分汾水下游一带。 1959年夏,72岁高龄的古史专家徐旭生,带着他的考古团队,奔走豫西地区,行进在千里伊洛平原,对传说中的“夏墟”进行实地调查。 他们踏查了登封、禹州、巩义、偃师等地的数处遗址,写成《1959年夏豫西调查‘夏墟’的初步报告》。徐先生最终把目标锁定在了偃师二里头,在调查报告中感叹:“那在当时实为一大都会。” 偃师二里头,那个籍籍无名的普通村庄一望无垠的麦田下,徐先生发现的迄今3000多年前建立起的第一个邦国都邑遗迹,无疑是最接近太史公司马迁笔下的最早的“夏墟”。此后,发掘二里头文化,探索华夏文明之源的路,便从未停歇过…… 半个世纪以来,二里头地区共组织了8次大规模的考察,60余次的发掘。属于二里头文化的遗址已发现一百多处,正式发掘的有一二十处。遗址境内,其年代距今约3500年至3750年,与古代文献记载的夏、商时期相对应。 它拥有的一个个中国之最,把它送进了世界文明史的殿堂。这里是3000多年前东亚大陆最大的中心性城市,最早的具有明确城市规划的大型都邑,被誉为“华夏第一都”。 这里有最早的城市主干道网,宽阔方整的“井”字形大道,组成了都市交通网。一般道路在十来米宽,相当于现代城市的“两车道”。 这里有最早的宫城,被誉为中国最早的“紫禁城”。这里有最早的大型宫殿建筑群,即大型宫室建筑——1号、2号宫殿。 最早的青铜器和绿松石器制造的官营作坊、最早的青铜礼乐器群、最早的青铜近战兵器…… 最早的车辙痕迹,将中国发明双轮车辆的年代前推了300多年。 最早的完整的地下排水系统。目前发现的下水道,一头大一头小,埋在地下一米深处。最早的国家级祭祀场,用小猪的骨架在一个巨型坑中做大面积的祭祀。 最早的大型围垣官营作坊区,可以说是当时的国家高科技产业基地,相当于现在的西昌卫星发射中心。  最早的绿松石龙形器,被誉为“超级国宝”。 此外,大型“四合院”建筑、玉质礼器、各类龙形象文物、白陶和原始瓷的发现,以及骨卜的习俗、鼎鬲的合流等,都是“中国”元素的大汇聚。 这些丰硕的考古成果,充分说明了当时的中华文明,已经达到了相当高的水平。此时,人们几乎可以触摸到中国第一个王朝的脉动。21世纪初,“夏商周断代工程”考察报告正式发布,学者们大多认为: 由考古学家徐旭生提出、倡导发掘的河南洛阳偃师二里头遗址,向世人昭示的,正是夏代文明,是华夏王朝文明的开端,是“最早的中国”。 从此,我们言夏不虚。 徐旭生先生,一生勤奋好学,博览群书,是一位渊博的学者。 他治学严谨求实,著述丰厚,特别在考古方面,留下了《中国古史的传说时代》、《略谈研究夏文化问题》等10多部考古学著作,为探究文明起源,再建中国古史体系,付出了艰苦卓越的努力。 徐老先生还打算编出《中国古史传说资料汇编》一书,但事业未成,于1976年1月4日驾鹤而去,终年八十八岁。 责编:李来玉 (责任编辑:admin) |