|

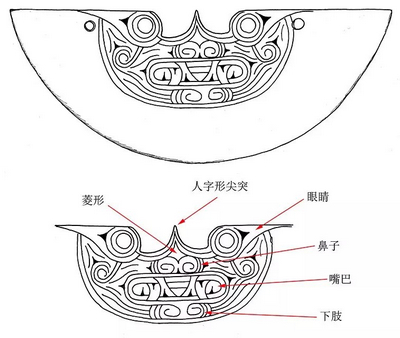

按:2014年春夏左右,张宏明兄希望给他们写一篇关于安徽玉器的文章,去年事多,要协助领导崧泽展览崧泽文集崧泽会议,自己也要写东西,还要顾及安乐遗址的发掘,所以迟迟未能答应,后来张宏明兄亲自打电话来催,说:都差点要死掉了(他13年突患脑梗),你难道还不写?于是,我只好遵命,初题《安徽境内新石器时代出土玉器若干问题的研究》(按照我们河北标哥的说法,“一个问题足矣”),分四节:1. 凌家滩玉文化为什么会成为同时期一颗耀眼的明星?2. 凌家滩玉文化的影响到底有多大?3. 薛家岗文化玉器的再思考4. 良渚玉文化对安徽境内的影响和意义。后来实在没有时间,就写成这样一个小题目了。 璜的问题大家都很关注,2011年良渚中华玉文化中心第三届年会上,就有杨晶、杨立新、黄建秋、翟杨、褚馨等说璜,去年崧泽文化学术研讨会,也有三位继续说璜。其实,璜与女性性别之间的关系最为重要,陈淳、孔德贞曾有《玉璜与性别考古学的关系》(《中国文物报》(2004-07-09)、《性别考古与玉璜的社会学观察》(《考古与文物》2006年第4期),提出了很好的见解。我在关于“崧泽文化玉器”的PPT演讲中,还特意引用了陈淳教授的“女性在血缘社会中发挥着维系社会稳定和凝聚力的纽带作用”、“从女承嗣”。陈淳教授的文章中还提到了河姆渡遗址出土的“双鸟朝阳蝶形器”,认为形制和佩戴方式与半圆形玉璜十分接近,虽然我的说法略有不同,着重于“尖突”,但是还应该加以注释说明,本文却疏忽了,要更正。 感谢友人小左第一时间传给我扫描文稿。下午至所,也拿到了这册《玉英溯源——安徽历代玉器研究文萃》(黄山书社2015年)。 方向明 2015年6月11日 星期四  潜山薛家岗出土了三件璜形玉器。其中M40:23,“器体扁平,平面呈半圆形,近似蝶状。弧顶部两面对钻1个小圆孔,弦部中间两侧琢磨成弧形,再由中间部位分别用线切割成反方向弧形缺口”[1]。M49:4,“器体扁平,平面呈半圆形,琢制精细,类似蝴蝶状。顶部中间两面对钻小圆孔一个。器中间用线切割切割出对称的花纹”(《潜山薛家岗》第148页)。另外一件为地层所出,T17④:63-1,“残,半圆形似蝶状,磨制精细,顶部对称钻1个小圆孔,一侧在断裂后又在断裂的器体边缘各钻1个很小的孔,便于系合。内缘切割对称圆弧形花纹,背面有切割凹槽数条”(《潜山薛家岗》第227页)。  图1 潜山薛家岗M40:23、M49:4、T17④:63-1璜形玉器 薛家岗M40、M49均属薛家岗五期,报告认为“四、五期为薛家岗文化的晚期”、“薛家岗四期的年代应与北阴阳营三期、良渚文化早中期大致相同”、“薛家岗五期应该不会早于良渚文化中期”(《潜山薛家岗》第411~412)。 这三件玉器,穿系孔位于圆弧顶的一侧,且为1个,与后世珩的系挂方式类似,但外廓均作圆弧状,纹样也可以反过来正视,T17④:63-1的半圆形凹缺也与璜的形制一样,所以可以称之为“璜形玉器”。三件璜形玉器线切割纹样的细部有所不同,但主题一致,均以尖状弧突为中心,两侧对称螺旋形,这一尖突对称的形式,又被称之为“人字形”。这类“人字形”的纹样,最早见于凌家滩87M15出土的三件冠饰上,如凌家滩87M15:38,“器顶端呈‘人’字直角,‘人’字两侧向上卷成透空圆,‘人’字中间镂孔为三角形”[2]。  图2 凌家滩87M15:38冠饰 这类人字形的冠突,早有学者注意到了薛家岗这几件璜形器与瑶山M11:83璜之间的联系[3],如瑶山M4:34、M11:83璜,“上端中间尖突”、“上端中部向内凹弧,中间有尖突”[4],后文我还要提到瑶山M4:34璜纹样与瑶山M11:84璜纹样之间存在的内在的联系。宋建曾对这类尖突形的冠饰进行过详细的梳理和论述,并指出瑶山M12-2789琮兽面纹眼梁部位的纹样也就是人字形尖突[5]。  图3 瑶山M4:34、M11:83璜的拓本  图4 瑶山M12-2789琮 新近,位于余杭临平的玉架山也出土了一件刻划有类似纹样的类冠状梳背玉器[6]。无独有偶,2012~2013年,浙江省文物考古研究所在位于良渚遗址群南部的大雄山山麓官井头遗址发掘了一处高等级的良渚文化早期墓地,又出土了2件人字形尖突玉璜[7]。由此可见,在良渚遗址群良渚早期(我建议可以称之为“良渚文化瑶山期”),这类人字形尖突的纹样占据了相当的地位,成为凌家滩玉文化与良渚玉文化交流鲜明的佐证。  图5 良渚官井头M54局部 那么这类人字形的尖突有什么意义呢?潜山薛家岗这3件璜形玉器的纹样能给我们什么样的启示呢?瑶山良渚文化早期出土的相关纹样的璜与它们之间有什么样的关系呢?这是本文需要讨论的问题。 一 相对于环玦的起源,璜的历史实际上非常短暂。从已知的考古材料看,最早的璜形器是浙江萧山跨湖桥遗址所出,第一次发掘中获璜形器2件,T302②:1长6.2厘米,两端鼻形孔未透,端面为扁圆形,应该是残断后改制的结果;T202②:6为“璜形管”,两端对钻穿孔,孔呈凸形,便于穿系[8]。第二、三次发掘又获1件“璜形器”(T0512湖Ⅳ:1),淡青色萤石,长2厘米,截面呈椭圆状,截面径1.2-0.6厘米,对钻穿孔[9]。湖Ⅳ-湖Ⅰ、独木舟遗迹属于遗址的第一阶段,约距今8200-7500年。这样一来,这类璜形器的年代得到了确认。这应是最早的璜例。杨建芳把这类玉器另定名为“石曲管”[10],也说明与一般柱状体的管不同。 跨湖桥文化之后的河姆渡文化早期、马家浜文化早期,以及长江中游的考古学文化中,几乎没有璜的出土报道,河姆渡遗址第一、第二期出土的所谓“璜”,分为一端单系孔、两端双系孔,个体均不大,而且单系孔的,似乎更是玦、环残断后的再次利用[11]。当然,这类玉器是不是在璜的发展过程中起到推波助澜的作用,还不得而知。 璜真正的发展是凌家滩文化、崧泽文化时期,大家都已经注意到,红山文化玉器中不见璜,同时期黄河流域庙底沟文化、大汶口文化早期也不见璜。所以,几乎可以断定,璜的缘起和发展,应该在长江流域,如果考虑到湖南洪江高庙遗址2005年M26等出土的条形璜[12],那么长江中下游地区是璜的源起地,大体无误。如果考虑到凌家滩文化中片状璜的丰富多样,崧泽文化至良渚文化早期璜在墓葬中彰显的性别和身份地位,那么长江下游地区应该是璜的主要发展地。 一般认为,新石器时代的璜遵循着从条形璜向片状璜的发展过程,条形璜有圆心角大小之别。实际上,璜的这一基本发展脉络背后蕴含着材质本身的变化要求,在透闪石软玉还没有取得决定性地位之前,璜的材质主要有石英、玛瑙等高硬度的材料,根据桐庐方家洲玉石制造场的发现,这类材质的璜均采用琢打成形的方式[13],我认为早期的石英玛瑙类条形璜的圆心角不同,很可能只是受到了琢打技术的限制,圆心角小的,显然技术难度要高一些。 但无论如何,圆弧形的条形璜也好,另外一些桥型的璜体也罢,其外缘均保持一定的圆弧度,圆弧起来的轮廓看上去是一个半空的圆,实际上也应该作为一个实体。这样,我们就可以理解为什么璜会有半圆形的凹缺,为什么凹缺的部位还会有特别的纹样,比如人字形的尖突。 同样,璜的外缘部位、璜的两端,甚至璜体也会成为某种动物,或者观念动物的载体。先撇开薛家岗的这3件标本,以凌家滩为例,璜的两端对称雕琢虎的形象,如87M8:26;璜的两端各雕琢龙首凤尾,如87M9:18;或一端雕琢鸟首形,如87M15:40;璜的外缘雕琢呈光芒状的锯齿,如87M11:7;璜的外缘另有伞状突出,如87M11:4;璜的两端对称雕琢伞状纹样,如87M15:50[14]。凌家滩墓地中,这类璜的标本数量丰富,种类多样。  图6 两端和外缘雕琢兽首和特别纹样的凌家滩璜 这样一来,在讨论璜形制与其内涵时,内容就显得更为丰富了。凌家滩是迄今为止出土锯齿璜数量最为丰富的遗址,至少有14件,璜可以说成为了锯齿纹样的唯一载体(锯齿的形式还见于87T11②:9环),说它们是太阳光芒的象征,不会有太多的歧意。由此,是不是也可以佐证,璜也是太阳崇拜的体现,璜从缘起到发展的过程中,有关太阳崇拜的影子就被植入了。 前文说到,璜的圆弧所形成的半孔的圆,实际上也是一个实体。安徽太湖县城西乡金平村遗址1992年出土的锯齿璜,“出土时璜中心放置一不规整的小玉璧”[15]。人字形的尖突就是这一实体的体现之一。那么它可能是什么呢?这个人字形的尖突与介字形冠一样,也应该是象征太阳,是太阳形的冠冕。尖突结合外廓圆弧的造型早在河姆渡文化就开始有了,一些研究者会对如此的联系有所怀疑,如地理位置相隔太远,文化传承没有直系的关系,但从河姆渡文化早期出土的一系列图像标本上,确实可以看出彼此之间存在的内在联系。河姆渡T226(3B):79的象牙质蝶形器,我曾撰文指出其图像在使用时实际上是倒过来的[16],但这并不妨碍图像本身的表达,两只鸟首环绕着重圈的太阳,太阳有着尖突状的发射光芒。这类双鸟与太阳结合的图像显然是河姆渡文化蝶形器的主题,T224(3B):82蝶形器亦然。这个整体的尖突形圆弧外廓的造型,在河姆渡T33(4):98瓦形陶块上也有发现,成为左右两侧兽拱卫的主体符号。我们不是说凌家滩、薛家岗出土玉器中的尖突是河姆渡文化这类造型和纹样的延续,而是两者之间在表达和含义上可能具有异曲同工之妙[17]。  图7 河姆渡文化中的相关图像资料 薛家岗M40:23璜形器尖突部分的含义,应该是太阳的光芒。 二 那么薛家岗M49:4璜形器的造型有什么含义呢?T17④:63-1璜形玉器残损,线搜的纹样原来是什么样子的呢?2012年2月我应邀赴安徽省文物考古研究所与朋友们交流考古绘图,事前我提出想上手薛家岗的这两件玉器、烟墩山出土锥形器的相关陶器。在获得李虹所长的允肯后,与朔知先生等在工作站观摩这2件现藏于安徽省文物考古研究所的薛家岗璜形玉器,T17④:63-1璜形玉器正面略弧突,背面保留有成形的线切割痕迹(《潜山薛家岗》彩版一一即为正面),正面右侧下方有断裂后的缀补小孔2个,观摩发现,璜形器器体对称两侧的线搜螺旋的顶部并不透穿璜的顶部,璜顶部左右对称原先各有3个渐深的凹缺,凹缺用斜向线切割而成,以至于凹缺的底部尚留起取后的小尖突。这三道凹缺让我马上联想到反山M16:3璜形器[18],一起观摩的安徽省文物考古研究所叶润青研究员,他对大家说:这个会不会是眼睛呢?  图8 薛家岗T17④:63-1璜形玉器的复原(背面)  图9 反山M16:3璜形器 叶润清兄的提醒非常有价值,我得到了很大的启发。瑶山M4:34璜正面雕琢兽面图像,我曾把它称之为“亦龙亦兽的变体龙首纹”[19],该璜的人字形尖突与两侧的兽面大眼、人字形尖突下方与龙首纹密切相关的菱形图案紧密联系。  图10 瑶山M4:34璜兽面纹的解读 与瑶山M4:34璜纹样有关的是瑶山M11:84璜,这件璜的纹样解读,发掘者最早把它释读为“相向的两个龙首的侧面形象”、“展现在我们眼前的是两躯各奔东西的龙首”、“双龙相背是二者共同的构图特征”[20]。对于纹样的布局,无疑这是正确的解读。那么璜体中间的纹样呢?它仍旧是一个亦龙亦兽的兽面像,眼睛与相向的侧面龙首(看上去很接近“虎”首)共用,宽U形的鼻子,鼻梁上去有龙首纹特有的菱形图案,两侧的下肢(爪)也与相向的侧面龙共用。这种把不同的兽,或者禽、兽组合在同一件玉器上,凌家滩98M29:6玉鹰就是,瑶山M11:84璜纹样的构图思维与它一致。  图11 瑶山M11:84璜纹样的解读 三 凌家滩玉器中,线切割技术已经非常发达,除了用在切割坯件之外,也广泛用于线搜造型,如凌家滩87T1②:22双连璧,璧体分别钻小孔后分别以圆心圆周线搜,形成套合的大小双璧。这件双连璧有四个等分小系孔,凌家滩墓地中,多有大小环璧或环璧与环玦成组套合作为棺饰的例子,87T1②:22双连璧就是写照。凌家滩还出土了6件玉人,玉人双腿之间的空隙也以线搜而成。玉人外廓凹凸鲜明,我推测也应该用线切割拉成初坯。凌家滩线切割技术的娴熟为周边地区线搜玉器的发展奠定了扎实的基础,薛家岗文化、良渚文化早期(包括崧泽文化晚期)出现的复杂纹样的线搜玉器就不是偶然了。 除了上述论述的相关线搜玉器标本,与薛家岗这3件标本纹样几乎一致的还有大别山西侧的武穴鼓山M148:1“半圆形玉佩”,这件与薛家岗M40:23璜形玉器的构形完全一致。鼓山M162:4“鸟首形玉佩”的线搜造型亦然。鼓山M97:1璜,应该是残璜改制,虽然线搜有中心圆形的花果形纹样,但一侧的螺旋也同与上述[21]。鼓山M148、M162共出的鼎为扁凿形足,足根部有圆形捺窝,可能还要早于薛家岗M40、M49墓葬单元,薛家岗M40共出有段石锛、9孔大刀,薛家岗M49共出5孔大刀,其相对年代应该进入良渚文化,说明就这一人字形尖突玉器的造型而言,在凌家滩文化时期,已经越过薛家岗文化皖江两岸的地盘,抵达大别山的西麓,只是薛家岗文化继续承袭和发展。同样,位于太湖西南倚靠天目山的良渚遗址群,在良渚文化早期,虽然龙形玉器早已经出现,主宰良渚文化玉器的神人兽面像也已经成熟,但是人字形尖突造型的玉器,还存在了一段时间,从良渚遗址群北部的瑶山祭坛和显贵墓葬,到良渚遗址群南部大雄山山麓的官井头,其分布范围还不小,显然在当时也是琢玉工艺领域的共识,可见凌家滩玉文化的影响。  图12 武穴鼓山出土的相关线搜玉器标本 新石器时代璜,源起于长江流域,发展于长江下游,寿命并不长,条形璜的历史大体也就是马家浜文化晚期至于崧泽文化、凌家滩文化、北阴阳营文化。片状璜的历史更短,以反山、瑶山为代表的良渚文化早期之后,璜就阙如了。薛家岗文化中的璜延续的时间稍长些,墓葬中共出土12件,属于四~五期。璜的没落有两个原因:其一,凌家滩文化至于薛家岗文化,本身琢玉工艺就逐渐衰落的趋势,按照朔知的说法,薛家岗文化的玉石工业转移到精准测量的石器制造中去了[22]。其二,相对于凌家滩墓地、薛家岗墓地中璜没有明显的性别特征,环太湖流域崧泽文化晚期的璜具有鲜明的女性性别特征,青浦崧泽遗址1961、1974~1976年发掘的100座崧泽文化墓葬中,出土璜17件,有3座墓葬各出土2件,其余一墓1件,经鉴定幼儿2座,成年女性(成年青年、中年)7座,不明4座,中年男性仅1座[23]。人骨保存较好,经过性别鉴定的崧泽文化出土璜的墓例大多如此,女性占据了绝对的数量,而且,出土璜的往往不与石钺共出,而与纺轮共出。这种情况,不见于凌家滩墓地,也不见于薛家岗墓地。进入良渚文化之后,随着体现男性威权的钺的地位越来越彰显,琮成为了良渚文化玉器的主要指标,璜退出新石器时代的舞台也是情理之中了。 安徽境内新石器时代玉器的概貌,已有不少学者专文论述,如张敬国(1998)、杨立新(2000)、张宏明(2001)等[24]。安徽所处的地理位置和环境甚为独特,不但是苏鲁豫皖交汇融合的大熔炉,更是长江中下游地区新石器时代蓬勃繁荣的纽带,安徽境内从北向南,依次为淮北平原、淮河流域、大别山-张八岭的江淮丘陵、皖江流域、皖南山地丘陵,既有横向的自然环境相隔,又没有南北交流的阻挡。就玉器发展而言,总所周知,新石器时代早期这一区域的琢玉技术相对于长江下游的河姆渡文化、马家浜文化而言,很不发达。琢玉工艺突然迸发的是凌家滩文化时期,这一时期江北裕溪河畔的凌家滩、江南宁镇山地丘陵的北阴阳营突然掀起了璀璨的玉文明。凌家滩玉文化对同时期皖江流域乃至大别山西麓的新石器时代考古学文化有着深刻的影响,当然,也通过长江和浙西北-皖南的通道影响到了环太湖流域。凌家滩玉文化之后,这一区域的玉文化突然衰落,薛家岗文化虽然一时高举了凌家滩玉文化的接力棒[25],但可能因为玉资源限制的原因,也可能因为这时的旨趣有了不同,比如薛家岗的居民确实专心致力于石器,尤其是多孔石刀的精确制造了,更加上环太湖流域崧泽文化之后的良渚文化这时一枝独秀,使得凌家滩玉文化之后的安徽境内琢玉工艺没有承袭以往的辉煌。良渚文化成为长江流域这一时期玉文化几乎唯一璀璨额明星,安徽境内有多处地点出土良渚文化式的玉器,除了玉钺的地点,如1993年怀远县龙王庙遗址出土了一对雕琢典型良渚玉器兽面纹的改制环状玉件,1996年肥东县张集乡刘岗村出土的15节高39.9厘米的琮等,说明良渚玉文化在向北的扩散过程中,除了沿着现在京杭大运河的这条线路,还向西北越过了淮河流域的腹地。1986年萧县金寨出土了一批新石器时代玉器,这批玉器年代跨度不小,从桥形璜到良渚文化的玉璧、刻纹锥形器,还有如大汶口文化风格的“刀形玉器”等[26],根据新沂花厅遗址的发现,金寨遗址所在的区域极有可能是大汶口鲁南文化圈外围与良渚文化往北交流传播的直接接触地带,再往西北就要越过商丘、太康抵达黄河中游了。 2014年11月9日 安吉安乐工地 [1] 安徽省文物考古研究所:《潜山薛家岗》,文物出版社,2004年,第124页。插图采自彩版一一。 [2] 安徽省文物考古研究所:《凌家滩——田野考古发掘报告之一》,文物出版社,2006年,第138页。 [3] 朔知:《初识薛家岗与良渚的文化交流——兼论皖江通道与太湖南道问题》,浙江省文物考古研究所编:《浙江省文物考古研究所学刊》第八辑,科学出版社2006年,第112页,图四。 [4] 浙江省文物考古研究所:《瑶山》,文物出版社,2003年,第62、154页。 [5] 宋建:《凌家滩文化的冠、玉冠徽及相关问题》,杨晶、蒋卫东执行主编:《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(五)》,浙江古籍出版社,2012年。又宋建:《河姆渡文化的冠冕及鸟鱼纹饰》,山东大学东方考古研究中心:《东方考古》第8集,科学出版社2011年2月。照片为浙江省文物考古研究所、香港中文大学“良渚文化玉器工艺研究”课题组香港中文大学邓聪教授拍摄。 [6] 楼航:《浙江余杭玉架山史前聚落遗址》,国家文物局:《2011年度全国十大考古新发现》,2012年4月·北京。 [7] 赵晔:《官井头——大雄山丘陵史前文化的一个窗口》,浙江省博物馆编:《东方博物》第四十八辑,浙江大学出版社,2013年;赵晔:《浙江良渚官井头遗址》,国家文物局主编:《2013中国重要考古发现》,文物出版社,2014年,第8页。 [8] 浙江省文物考古研究所:《萧山跨湖桥新石器时代文化遗址》,浙江省文物考古研究所编《浙江省文物考古研究所学刊》,长征出版社,1997年,第18-19页。 [9] 浙江省文物考古研究所、萧山博物馆:《跨湖桥》,文物出版社,北京,2004年, 第168-169页,图版三五·7、8。 [10] 杨建芳:《长江流域玉文化》,湖北教育出版社,2006年,第16页。 [11] 浙江省文物考古研究所:《河姆渡》,文物出版社,2003年,第79、263页。 [12] 2006年8月14日赴湖南省文物考古研究所聆听贺刚研究员演讲《湖南洪江市高庙考古发掘汇报》。 [13] 浙江省文物考古研究所、桐庐县博物馆:《桐庐方家洲新石器时代玉石器制造场遗址发掘的主要收获》,浙江省文物考古研究所编:《浙北崧泽文化考古报告集》,文物出版社,2014年。 [14] 插图采自安徽省文物考古研究所:《凌家滩玉器》,文物出版社,2000年。 [15] 安徽省文物局:《安徽省出土玉器精粹》(杨建芳师生古玉研究会图录系列之三),众志美术出版社,2004年,第74页。 [16] 方向明:《关于河姆渡T226(3B):79“双鸟朝阳”蝶形器》,浙江省博物馆编《东方博物》第二十一辑,浙江大学出版社,2006年,第12~16页。 [17] 张捷等认为薛家岗石刀石钺朱绘的“花果形图案中间的花果代表了太阳”,这是有道理的。参见张捷:《薛家岗红色花果形图案辨识》,安徽省文物考古研究所:《道远集——安徽省文物考古研究所五十年文集》,黄山书社,2008年。 [18] 照片为浙江省文物考古研究所、香港中文大学“良渚文化玉器工艺研究”课题组邓聪教授拍摄。 [19] 方向明:《良渚玉器的图像和刻纹——龙首纹和神人兽面像》,浙江省文物考古研究所编:《浙江省文物考古研究所学刊》第九辑,科学出版社,2009年。 [20] 芮国耀、沈岳明:《良渚文化与商文化关系三例》,《考古》1992年第11期。第1042~1043页。 [21] 湖北省京九铁路考古队、湖北省文物考古研究所:《武穴鼓山——新石器时代墓地发掘报告》,科学出版社,2001年,第94页。 [22] 朔知、杨德标:《薛家岗石刀钻孔定位与制作技术额观测研究》,《中国历史文物》2003年第6期。 [23] 上海市文物保管委员会:《崧泽——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,1987年,附表一。 [24] 张敬国:《安徽新石器时代出土玉器研究》,安徽省文物考古研究所、安徽省考古学会:《文物研究》第十一辑,黄山书社1998年;杨立新:《安徽地区史前玉器的发现与研究》,安徽省文物考古研究所、安徽省考古学会:《文物研究》第十二辑,黄山书社2000年;张宏明:《安徽出土史前玉器的初步研究》,杨伯达主编:《出土玉器鉴定与研究》,紫禁城出版社,2001年。 [25] 泛巢湖区“距今5000年左右的遗址目前发现的数量很少,似乎昭示该区域文化发展的某种变故”,又,“从安庆到枞阳一带有大别山余脉形成的一条带状山脉,它与大别山主体之间形成了一条桐(城)-太(湖)走廊与巢湖流域西半部相通”。参见朔知:《安徽新石器时代遗址分布特点与考古调查方法》,安徽省文物考古研究所:《道远集——安徽省文物考古研究所五十年文集》,黄山书社,2008年,第67页。 [26] 安徽省萧县博物馆:《萧县金寨村发现一批新石器时代玉器》,《文物》1989年第10期。 (作者:方向明 浙江省文物考古研究院研究员 原文发表在《玉英溯源——安徽历代玉器研究文萃》,感谢方向明研究员慨允本网转载!) (责任编辑:admin) |