|

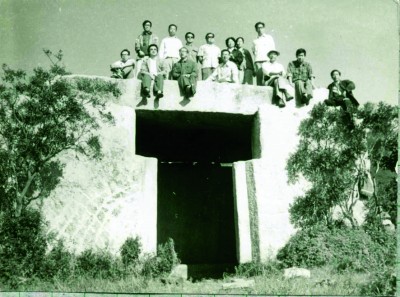

本月初,记者随中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员刘凤翥先生,一同考察了他“去了数不清多少回”的辽祖州石室、辽上京博物馆等地。 本月初,以“世界历史中的契丹辽文化”为主题的“契丹辽文化暨第三届契丹学国际学术研讨会”在内蒙古赤峰市巴林左旗开幕。根据主办方的安排,此次研讨会设有实地考察环节。于是,记者随中国社会科学院民族学与人类学研究所研究员刘凤翥先生,一同考察了他“去了数不清多少回”的辽祖州石室、辽上京博物馆等地。 “石房子” 8月的巴林左旗酷热难当,下了大巴,女士们纷纷打起了伞,男士们也多戴上了遮阳帽,82岁的刘先生却和在室内一样打扮。“刘先生,您要不要拿把伞遮一下?”来自澳大利亚的康丹先生手搭“凉棚”眯着眼睛问道。刘先生摆摆手,笑着说:“不用,我从小在农村长大,在田里干活的时候也要这么晒太阳的。”说完,老先生手往后一背,也不要别人搀扶,径直走在了考察大部队的前列。 没走几步,就到了一块带底座的长方形石碑前。石碑看着有些年头,上面写着“全国重点文物保护单位 辽陵及奉陵邑 祖陵·祖州”,并留有日期“中华人民共和国国务院一九八八年一月十三日公布”。刘先生说,祖州祖陵是契丹族辽王朝(907-1125)开国皇帝、辽太祖耶律阿保机的陵墓和奉陵邑。这片土地也是辽朝皇室迭剌部家族世居之地,辽太祖耶律阿保机的高祖、曾祖、祖父、父亲都出生于此。后来,耶律阿保机就葬在这块风水宝地。祖陵建成后,成为辽代皇室祭祀的重要场所,每逢新帝登基及重要军国大事,辽帝都要亲谒祖陵或到祖州城致祭。辽与宋、西夏等国交好后,祖陵是各国使臣出访辽上京拜谒的重要场所。在陵园外,辽代就设置了祖州城、天城军建置,专门负责祖陵的管理、护卫及祭祀等职能。 刘先生说,1975年他第一次来这里,是为了找有关契丹文的资料。那时候,没有公共交通可以到这片区域,文化馆的刘德高馆长向旗“革委会”要了一辆吉普车,一路开着让他们全天看了祖州、祖陵和召庙,中午就在林场喝点开水吃自带的面包和馒头。 1980年,在北京的民族文化宫举办民族古文字展览,向巴林左旗借了些文物。展后,刘凤翥和民族文化宫的工作人员郭晓丹去巴林左旗归还文物。返程时,他们乘公交车在哈达英格下车,步行到了石房子村,进村解决了午饭。说到这里,刘先生笑起来,他说本来想用粮票和钱跟村民换碗面条吃,后来因为他带了相机给村民拍了照,村民说让他从北京把照片洗出来寄过去就行,便没有收他的粮票和钱。饭后,他就领着郭晓丹游石房子、龟趺山和祖陵。游览结束回到石房子村时,天已经黑了,只好到大队部觅宿。大队给他们做了顿窝头和熬白菜的晚饭,让他们在队部的炕上睡了一夜。第二天吃过早饭,他们给了食宿费和粮票后再步行到哈达英格公路边。郭晓丹与女工作人员(北京知青)套近乎,搭上了一辆汽车才得以回到赤峰市内,再转火车回到北京。 此行的目的地“祖州石室”(当地人也叫“石房子”)位于祖州城内西北部,建在一个不高的山坡上,是祖州城内最具代表性的建筑。新修的山路颇为平整,不过走个几米便是三四级挺高的台阶。担心老先生走台阶累,记者便扶着他直到走上平地。“以前没有台阶,连路都没有,就跟现在的路两边一样,全是土。” 走了一段路,刘先生站在高处往左手边看了眼,只见远处有座簇新的亭子。“那个地方是龟趺山,这个亭子是新建的,最早这里放的应该是‘辽太祖记功碑’。”刘先生介绍,在祖州城北的山峰半坡上,前几年考古发掘出了一具巨大的龟趺残件。从龟趺周边建筑基址残存着的汉字、契丹大字碑刻残片初步判断,此龟趺所驮负的乃是文献记载中的“辽太祖记功碑”。2008年,巴林左旗政府在此地立了一块全国文保单位的石碑。根据考古判断,龟趺所在地曾是一处碑亭式建筑,如今便按此样式新建了个亭子。 又走了一段路,白色的“石房子”已经近在眼前。这时,平坦的山路变成了石头路,台阶也是石块堆砌而成。“这就跟我1993年来时的路一样了。”刘先生说,他在2002年、2006年又来过两次,后一次还是和康丹先生一起来的。“我们是来开会的。”康丹先生说,这次见面刘先生还跟他提起,那年夏天他们一起从北京坐早上8点的长途车到承德,当时车票才3.12元,现在车票已经涨到30多块了,而后他们再从承德租车到的赤峰。“这些我都忘记啦,刘先生的脑袋怎么能装下那么多东西,真是不可思议!”  (左起)刘凤翥夫人李春敏、刘凤翥先生、康丹先生、王青煜先生在祖州石室前合影。 快到“石房子”时,刘先生忽然停下,用鞋顶了顶地上一块砖头似的物什:“这是块黑色琉璃瓦。”他说,现在路两侧杂草丛生,还有些灌木,以前没什么植被,“一眼看过去,地上有好多琉璃瓦,绿的、黑的都有。不过前几年就没怎么看到了,大概都让人给捡去了。” 正说着,我们来到了“石房子”面前。当地文物工作者介绍,“石房子”是用花岗岩石建造的,为目前世界上最大的石棚石室建筑个体。“石房子”坐西朝东,体现了契丹族尚东的思想。这个建筑东西长6.7米、南北宽4.8米、高3.5米,房前留有一块门的位置(宽1.4米、高1.9米),没有窗户,室内有一张石床(长4.3米,宽2.5米)。 乍看之下,“石房子”似乎没有什么惊艳之处,花岗岩石打磨得不甚光滑,也没什么贴金带银的装饰物。记者绕着石室转了一圈,倒是由衷惊叹了起来——这东、西、北三面及顶盖,包括室内的石床,竟然各是一整块花岗岩大石板!按照花岗岩每立方米2.94吨计算,仅仅一块厚0.75米的顶盖,重量就要70多吨。很难想象在没有起重机的情况下,古人是如何把它放上去的。 刘先生说,原本石室外侧石板相连的折角处,应该有亚腰型的铁锔子用以固定,不知道在什么年代这些铁锔子消失了,只留下深深的凹槽。说着,老先生左脚踩上石室右侧下方的凹槽,右手攀住上方的凹槽,“我以前就是这么爬上去的”。这危险动作一出,还不及老先生用力,他就被周围群众架了下来。记者模仿刘先生的动作用力撼了下,只觉铁锔子虽已无存,却丝毫没有影响石室的稳定性,仿佛这石室是从土里长出来的一般。 见一些外地学者对“石房子”叹为观止,本地的老前辈们便主动对它的建造过程做起了介绍:据考证,在距“石房子”15公里的区域内,都没发现这种石材,只有在祖州南哈布其拉山谷内才有。这些石料的运输或与故宫大石料的运输雷同,即在采石场到建筑现场之间,每隔一定距离打口井,冬季泼水后形成冰路,巨石再通过冰路滑行法搬运。此前,考古学家探掘了庄河白店子的一所石房子,并认为祖州石室与其修造原理应该大同小异。他们推测,那座石房子的建造首先是将铺底石平放在地上,然后在四周向下挖1.5米的深坑,将东、南、北三壁石立于坑中。为了使壁石与铺底石套合紧密,壁石与铺底石相对应处各凿一条宽度与铺底石边相等的横凹槽,两者套合时就形成了子母口式的卯榫。然后再在壁石内外埋土,形成一个圆丘,外部留有坡度,以便将巨大的盖石拖到壁石顶部。之后,再去掉堆土,将盖石与壁石压在一起,最后用封门石合上。“具体是不是这么造的也不太清楚。”刘先生拍拍手上的灰说,“不过,‘石房子’能躲过金兵、躲过‘文革’,也是因为谁都没本事砸烂它吧。”  1986年8月众人攀上祖州石室,前排右四为刘凤翥先生。 刘先生记得,1975年来的时候,“石房子”里面圈了好多羊,室内那块大石板上都是羊粪。在由两块大石头构成的入口处,还留有安门轴的空,他猜测原本这里应该有两扇对开门,而且门槛很高。有文献记载,1902年比利时传教士闵宣化来辽祖州考察时,还调查到祖州“石房子”里有石像。 那么,这个“石房子”是做什么用的?目前大致有三种猜 测:第一种认为这是辽太祖的停尸房;第二种认为这是辽代的祖庙,是契丹人祭祖的地方;第三种认为这是辽代祭祀的场所。有人认为第一种说法不成立,因为辽太祖从东征渤海归来途经扶余府时病逝,灵柩千里迢迢运回上京,按常理应当是入殓运回的。而且运到祖州后,根据文献记载,耶律阿保机是死后一年左右才入葬的,停尸时间不可能这么长。刘先生认为,在一年多的待葬期间如果是入殓到棺木中,再将入殓的棺柩存在“石房子”里倒是有可能的。目前,第二、第三种说法都有一些证据存在,但都不够有一锤定音的说服力。刘先生说:“因为《辽史》是在辽朝灭亡200多年之后修的,没有记载‘石房子’是什么用途,所以目前很难有定论。” 辽上京博物馆 离开“祖州石室”后,我们来到了辽上京遗址(具体在有一篇报道中详述),之后又来到了辽上京博物馆。当地文物工作者介绍,这是内蒙古自治区旗县级博物馆中建筑面积最大的博物馆,收藏着当地出土的新石器时代“红山文化”、“富河文化”等遗存,共有鲜卑、契丹、女真、蒙古各族人民各个时期的文物15000余件、标本近10000件。该馆的主打展品是辽代历史文物,这里也是内蒙古自治区唯一一座辽代皇都博物馆。刘先生素来被称为业界的“打假斗士”,经常直言不讳地指出各大公立、私立博物馆辽代遗存的真伪问题,对于这家博物馆的展品,刘先生认为“总体还不错,基本上都是真的”。 大巴停在了博物馆门口,以至于很容易忽略门前广场上的一座雕像。雕像的主体是一名威武雄壮的骑马汉子,据说此人是耶律阿保机。“这就跟后来的三皇五帝的形象一样,都是后人想象的。”刘先生说。走进大堂,讲解员早已就位,她将大家带到1楼的大沙盘前,热情地介绍起了契丹、辽在巴林左旗留下的故事。刘先生听了会儿,便绕着沙盘慢悠悠地踱起步来,不时有同行的参观者与他寒暄。他走到康丹先生旁边时,大部队恰好开始上楼梯向二楼展厅进发,他便和康丹先生一块儿上了楼。 到了2楼展厅,讲解员站在一幅标注为发现于云南保山的明代秘画《青牛白马图》前,开始讲解有关契丹族发源的传说——一位骑白马的男子和一位骑青牛的女子相遇后,互相爱慕,结为夫妻,生子繁衍,逐渐形成了契丹八部。“这画不对,说得也不对。”刘先生说,在《辽史》卷三十七《地理志一》“上京道·永州”条里写着:相传有神人乘白马,自马盂山浮土河而东,有天女驾青牛车由平地松林泛潢河而下。至木叶山,二水合流,相遇为配偶,生八子。其后族属渐盛,分为八部。“所以,这个女的不是画上画的那样骑青牛,是坐的牛车。”老先生摇摇头说,“这幅《青牛白马图》被说成钉在蒋文智家的明代谱书上,实际是现代人伪造的。这里我都来过好几回啦,还是我来给你讲解吧!” 往前走些,展柜里陈列了一些颇具草原风情的文物。刘先生说,这里的展览设计用了番心思,比如在黄罗巾的展示区域,放置了一幅带罗巾的契丹男子的画;在马具的展示区域,不仅配了指示图,还将胸带白玉饰、马笼头铜饰这些散落成一块块的文物复原摆好,并放置了契丹士兵的头盔缨罩等。这时,一位同行的参观者指着画中一件好似带棒槌的木杖问刘先生这是何物。“噢,这叫骨朵,是契丹人用来打人的东西。”刘先生对答如流。 走过几个橱窗,记者看到一个造型独特的壶。刘先生介绍,这是辽代特有的鸡冠壶。虽然现在展示的是瓷器,但这种呈扁圆体、外形如两块整片皮子前后加皮条缝合的器具,其实是仿自契丹族传统使用的各种皮囊容器。原来,北方草原游牧民族的酒壶、水壶等盛装液体的器具,为了携带方便、制作简便,很多都用皮袋制成。而后,人们再依据这些皮袋制造出了陶瓷器作为生活器皿或明器,但在造型上仍保留了不少传统用具的痕迹。“鸡冠壶在已发现的辽墓中出土了挺多,但辽国灭亡后很快就在世上消失了。”有意思的是,中央民族大学历史文化学院讲师曹流后来去博物馆附近的文物市场,想淘一个仿制的鸡冠壶带回去做教具,原以为这里是本土出产,应该便宜不少,没想到居然比北京潘家园卖得还贵。 转个弯,便是一些印章、古钱币的陈列,这里就有镇馆之宝契丹银币。“这个银币是全国最早发现的写有辽代契丹大字的银币。”刘先生说,银币正刻阳文是契丹大字,目前已经解读出来,是“天朝万顺”,即祝愿辽朝万事顺利;银币背刻阴文也是契丹大字,但目前还不认识。不过,这枚银币与其他契丹银币一样,都不是流通的货币,而是典礼性的压胜钱,且所铸数量有限。除了辽钱,博物馆还展示了东国重宝(高丽钱币)、西夏铜币、宋钱等。另外,此处也展示了一些银铤。讲解员介绍,银铤作为古代的流通货币,被国家储备、民间窖藏,甚至作为上贡、进奉的礼品,比如这里就展示了“崇宁四年英州银铤”、“天宁节银铤”等。其中,“天宁节”是北宋徽宗定的节日、“崇宁四年”是北宋徽宗的年号,由此可以确认这都是北宋的银铤,而这些银铤的出现也被看作是宋辽互市的证明。 3楼展厅主要展出的是辽朝墓葬和宗教物件、墓志拓片、契丹火葬器物及随葬品。进门不远处,一顶金灿灿又带着铜绿的“铜鎏金龙纹冠”颇为醒目。在展览说明上写着:辽代重要贵族丧葬用品上已发现龙凤纹饰,此鎏金龙纹冠的主人应为辽代皇族。“刘先生,这是不是韩匡嗣家族使用过的?”一位同行者问。“我瞧瞧是哪里出土的。”刘先生贴着玻璃展柜眯起眼睛念道,“‘征集于巴林左旗北部’。噢,‘征集’的啊,一般你就别太信了。”  “铜鎏金龙纹冠” 又走了几步,映入眼帘的是一组精美的雕塑。“这真是南塔上的雕塑,现在南塔上的才是假的。”刘先生说,南塔是巴林左旗林东镇内一座保存至今的辽塔,一般认为这座塔的建造时间是辽代初期,是辽上京的附属建筑。记者后来在南塔下的石碑上果然看到:“塔身原镶嵌石刻浮雕八十四件,多已剥落。至一九九一年仅存二十一件,已摘取放博物馆保存。(塔上现存浮雕为复制品)。”在这些石刻浮雕中,既有佛像,也有道士像,而且原来位于塔身西北面的一组雕像,还是佛与道士并排的造像。讲解员说,这体现了辽代佛教与道教的兼容。 再往前,是一组与韩匡嗣家族墓有关的墓志及其拓片。讲解员介绍,墓志是辽上京博物馆的一大特色,在馆藏的20多方墓志中,有13方是韩氏家族的。从墓志上墓主人的姓名来看,有的姓“韩”,有的姓“耶律”。刘先生说,其实这两个姓都是韩匡嗣家族的人,“韩氏家族是在辽朝第一家赐姓耶律的汉官家族”。韩匡嗣是韩知古的第三子,韩知古是辽太祖21名佐命功臣之一。韩匡嗣在辽太宗时为右骁卫将军,后提拔为二仪殿将军,他在世宗、穆宗两朝都未被任用,景宗即位后他又被委以重任。韩匡嗣也是韩德让的父亲,韩德让与萧太后萧绰(萧燕燕)的情缘,使他无论是在正史中,还是野史中都很出名,尽管他最后并没有葬在这片家族墓地中。仔细看,馆中展出的墓志和拓片所使用的文字不仅有汉字,还有契丹大字和契丹小字。有一方名为“敌里姑墓志”的墓志,就是用契丹小字书写的。刘先生指着这张墓志拓片说:“以前我觉得这墓志没有问题,但现在我越来越怀疑它是假的。契丹小字的解读率只有20%到30%,但这方数百字的墓志,居然很多字都认识,我怀疑是现代人把认识的字拼起来伪造的。” 在大厅中央,摆放着韩氏家族墓出土的墓志銘、石棺盖等。其中,有一块龙凤石棺盖颇为亮眼,它不仅体量硕大,而且上面阳刻的龙、凤图案相当精美。可惜的是,石棺盖中间有一道明显的裂痕,还有两处凹槽。刘先生认为,这块盖板原本是一块巨石,应该是在埋葬前或者埋葬时不小心摔断成两半的。“人死了要埋葬,这么大的石头临时上哪儿找去呀?只能用两块铁锔子把它固定住拼起来,你看这个凹槽就是铁锔子的位置。”刘先生的这一说法得到了另几位同行者的认同。  龙凤石棺盖 在棺盖旁边的展柜中,陈列了不少有关辽代丧葬习俗的物件,比如金银面具、金属网状丧服等。讲解员介绍,“用金银为面具,铜丝络其手足”是契丹族特有的丧葬习俗,已通过考古发掘得到多次印证。记者从央视拍摄的纪录片《陈国公主黄金面具》中看到,在1986年发现于内蒙古通辽市奈曼旗青龙山镇陈国公主与驸马合葬墓中,主室内即是以5层砖砌成的长方形尸床,两具骨骸并列其上。公主与驸马全身穿有银丝网衣,头戴金冠,面覆金面具,脚穿鎏金银靴,并系有腰带。网状丧服包括衣、裤、手套、足套、头套及全身衣套,多为金、银、铜质地,所以哪怕尸身不在了,仍能通过金属丧服看出死者身前的体态。 在葬具展示物中,有穹庐式鹿纹骨灰罐、须弥式骨灰罐、茶绿釉仓廪式骨灰罐、木制骨灰匣,还有一件木雕的人形骨灰匣。所谓人形骨灰匣,就是做成真人大小,在人形上身的位置挖去一块长方体,以置入骨灰盒。刘先生说,契丹族原始的葬俗是先挂在树上天葬,而后再火化。这在《北史》卷九十四《契丹传》、《隋书》卷八十四《北狄传》中都有记载:“以其尸置于山树之上,经三年后,乃收其骨而焚之。”不过,契丹建国后,这一风俗有所变化,天葬的习惯被破除,基本采用先火化、再土葬的形式。骨灰盒一般置于石棺中,人形骨灰匣是比较特殊的形制,有学者认为这可能受到了萨满教的影响。在有的骨灰盒匣板上,还写明了死者的身份。刘先生说,在2楼展馆有一块“‘盐铁司’匣板”,说明死者生前乃板上所写的“盐铁司高知事”。 博物馆的4楼陈列了一些大型葬具。展厅右侧还有几件形似蒙古包的木椁,刘先生进入中间的一个,用手机上的手电照亮了后壁,数行墨书的契丹大字展现在记者眼前。不过,四楼主体是名为“草原瑰宝”的辽墓壁画展示。刘先生说,辽代绘画艺术是继承唐、五代发展起来的,但画风的地区风格和民族特征很浓厚,与中原画派有些区别。据他介绍,这个馆里陈列的大多是摹本,是博物馆老馆员王青煜先生摹画的。王青煜说,壁画在被发现时多已残损严重,所以博物馆对部分壁画作了局部临摹,也有些是揭取后修复展出的。比如《韩德昌墓壁画》,就是2001年在对该墓进行抢救性发掘时,他从墓道上揭取的。这幅壁画有2米多高,当时揭取花了好几天时间。“我现在很担心揭取壁画这门手艺失传,但又不敢写出来,怕被盗墓贼利用,真是两难!”接着,他饶有兴趣地向记者介绍了壁画揭取的过程。 记者听得入迷,一转身,却发现刘先生已经下楼了…… (原文刊于:《文汇报》2016年8月26日 文汇学人 第10版) (责任编辑:admin) |