|

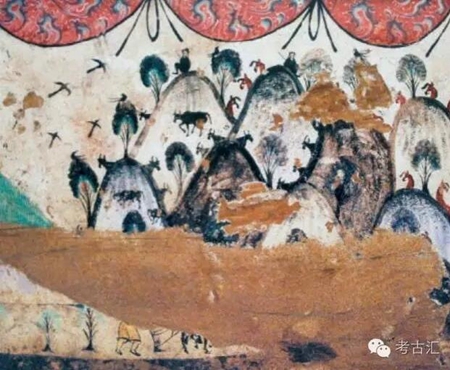

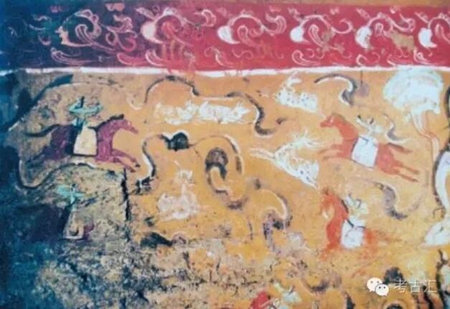

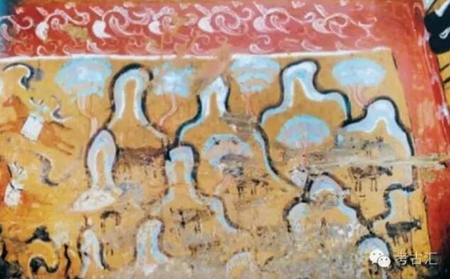

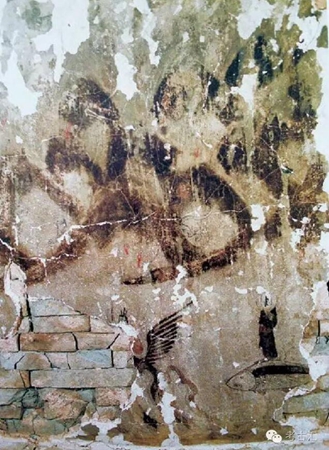

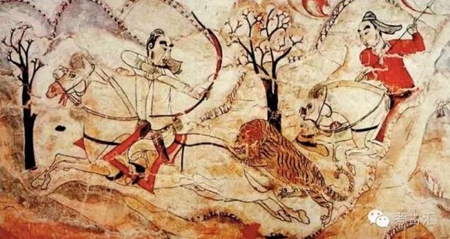

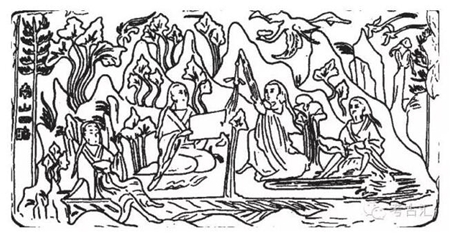

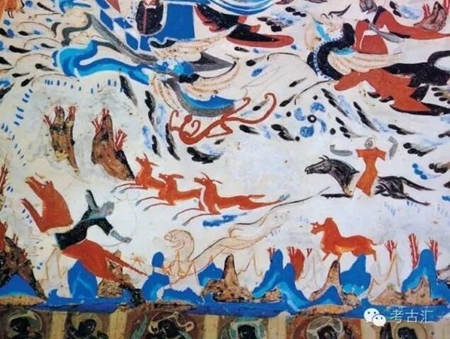

仁者乐山、智者乐水,山水画一直广受我国传统文人所喜爱。早在南朝时期,宗炳(375—443年)的《画山水序》中即提到:“夫圣人以神法道而贤者通,山水以形媚道而仁者乐,不亦几乎?”将山水与圣人并论,奠定了日后山水画的崇高地位。张彦远(815-907年)在《历代名画记》中虽然提到魏晋南北朝时期已有山水画,但学界讨论当时作品时,大多仅以敦煌石窟中的图像为例。现今已发现的汉至魏晋、北朝的壁画墓中也出现了几幅相关题材画作,这些画作已有飘渺流动的云雾、起伏有致的山峦以及幽径、树林等,还有悠然穿插其间的山野樵夫、猎人与鸟兽,题材大致已与后世的山水画相符。那么,这些绘画是否已经达“澄怀观道,卧以游之”的审美要求?这不仅牵涉到汉代与魏晋南北朝时期山水画的功能问题,更关系到当时墓室壁画中的相关题材能否归入后世所认为的“山水画”类别当中。但可惜的是,此课题以往较少被触及。 汉至北朝晚期的壁画墓中,山水画很少成为单独的题材,主要因为此时期的山水等自然情景多半融入于其他题材中。虽然有学者从各种古文物中推断山水画萌芽于西汉以前,且已具备各种“仙山”图像,但他们并未从画论与图像比较的角度来论证这些在壁画中一脉相承的题材是否具备山水画的特质。关于汉墓中的山水图像,由于经常搭配田园村夫、山林猎牧等,有学者认为此乃炫耀财富以及表达天地观,或者是表现墓主日常生活的情景,并不能与日后借山水以“畅神”的境界相提并论。也有学者认为:“画中有山水,并不等于有了山水画”,将汉墓壁画摒除在日后“以形媚道”的山水画之外。关于魏晋南北朝时期的山水画研究,目前则集中在敦煌莫高窟中几幅北魏、西魏等图像中(如莫高窟257窟北魏鹿王本生故事、249窟西魏狩猎图、285窟西魏得眼林故事等),少见讨论墓室壁画中的相关问题。 目前,汉至魏晋南北朝的墓葬艺术已被考古与艺术史学者深入研究,并对图像的配置与意义有了基本的认识。信立祥在《汉代画像石综合研究》(北京,文物出版社,2000)一书中表明:图像的相对位置、所处的高度等,可能代表汉人心目中宇宙观:墓葬中最高的室顶部分表示天上世界,其下山墙部分表示仙人世界,再下来的是人间。因此,从整体空间意义来看,位于相对位置较高的早期墓葬山水画除了装饰作用以外,可能还有其他意义。魏晋南北朝的墓葬形制虽与汉代不同,但壁画墓的主要题材仍传承不辍,山水题材仍延续汉代壁画墓中常见的情景,只是位置上有所更动。此时期的壁画墓仍十分重视升仙思想,许多图像的绘制都与此相关。本文拟将几座出现山水题材的汉代与魏晋南北朝壁画墓做年代、墓葬位置与图像配置方面的整理,再与几座“仙山”(博山炉与画像砖、漆器上的图像)做比较,以论证早在汉代,中国山水画就已经具有南北朝画论中所必备的各种基本元素,更包括了审美方面所要求的“卧游”;其用意即是在墓葬中以山水画代表仙人所居住的仙境,提供期望得道升仙的墓主能在专属的小宇宙中继续遨游,追寻法自然之“道”。 一、 山水画的定义 欲研究早期壁画中的“山水画”是否与魏晋以后画论中的山水画具有相同的特质,首先必须了解当时画论中对山水画的定义。目前中国最早的三篇画论出于南北朝时期顾恺之(约344—405年)、宗炳(375—443年)与王微(415—453年)三人之手。自古以来多有研究,在此仅看文章中对山水画的定义与要求,不另作探讨。 三文中,顾恺之《画云台山记》最早。文中记述画作主要题材有:山势、水色、人物(仙人)与林木,可以再加上紫石、图冈(装饰石材一类)、鸟兽等。文中还特别提到人物比例的问题。此外,顾恺之在《魏晋胜流画赞》中提出“传神”、“写神”、“通神”等以“神”为中心的论点,故被认为是艺术审美的建立者。宗炳的《画山水序》主要谈论山水画的功能,文中先提到古圣先贤都有名山相配,是为“仁智之乐”,若今人不能亲临山水,则可“画象布色,构兹云岭”作为替代。接着谈到:观赏山水画只患“不巧”,而不担心“制小”,即画作虽是缩小的风景,但并不妨碍观赏之乐,反而布局安排才是要务。最后,宗炳以“余复何为哉?畅神而已。神之所畅,熟有先焉!”为总结,说明其作用是“畅神”。王微的《叙画》中认为绘画高于一般技艺,与来自天地、通达神明的《易经》同体;虽然文中并未指出绘画类别,但是谈论其主要作用是“望秋云,神飞扬,临春风,思浩荡”、“亦以明神降之”;这三篇文章中对山水画精神的论述十分相近。 综合以上文献可知:南北朝时期认为山水以形媚道,可以作为含物应道、澄怀味象的对象,观之能习古代圣人之神形,以得仁智之乐。但若不能亲临实景,山水画则是很好的媒介。画作虽然尺寸小巧,无实景之壮阔,然而若在构图方面加入巧思、注重自然之势,以山峦、流水、山中人物(仙人)等各种题材做得宜的搭配,观之也能达到“畅神”、“神飞扬、思浩荡”的境界。 二、 汉魏晋南北朝壁画墓中的山水画 许多早期墓室壁画、画像砖、画像石中都曾出现过山水、人物并列的图像,研究者多认为是描述田园景观或是狩猎生活。虽然分界十分模糊,但细观后可知:这些图像也可区分为以人和以景为主两大类,或可分开讨论。可惜许多相关文物出土时早已散落,不易做墓室内相对位置的判别,更难深入研究。相较之下,墓室壁画虽有漶漫,但出土状态较为完整,图像间位置与搭配的关系清楚,绘画篇幅也较为广阔、易于挥洒,更易窥见整体原貌。目前所存的早期壁画墓中,仍有山水相关图像的汉代墓葬有:山西平陆枣园村汉墓、内蒙古鄂托克凤凰山M1、内蒙古鄂托克米兰壕汉墓、甘肃武威韩佐乡红花村五坝山东汉墓、山西夏县王村东汉壁画墓;北朝墓葬则有内蒙古北魏和林格尔榆树梁壁画墓、山西大同马辛庄北魏和平二年梁拔胡墓、以及山西忻州九原岗壁画墓等,以下将此批墓葬壁画情况稍作陈述: 1.山西平陆枣园村汉墓(新莽—东汉初年)  图1:山西平陆枣园村汉墓壁画,山峦在画面下方,已残毁 砖室券顶墓,带一小耳室。壁画分布于中室,山水画位于券顶起券处、天象图之下。天象图下,北壁西边下接山峦、山间小径,其中有闲逸的村夫,东边则有坞壁、林木、鸟兽、山峦等;坞壁在前,山峦迭嶂在后,画中各题材尺寸不成比例,是十分常见的汉代绘画风格。有学者认为画面中表现的是豪强地主的富裕庄园与依附地主生活的农民,但仔细分析其画面,山水图像比例较大,人物、建筑并非主体,且图中并未出现强调地主富裕与农民辛劳的反差景象,倒有种“开荒南野际,守拙归田园”的悠然姿态。从整体和畅、优美的田园风格来看,建筑物与人物融入山水之景,居于配角地位,透露着对山水境界的向往之情。(图1) 2.内蒙鄂托克凤凰山M1(东汉晚期)  图2:内蒙古鄂托克凤凰山M1的山水画 墓室平面为十字形、硬山顶,带小龛。壁画多漶漫,仅存十来幅。后壁上层绘猛兽相斗,下层绘栏杆、垂帐、门洞、门吏与狗。东壁左侧上层为垂帐,下层有兵器、独角兽等;右侧为庭院,内有宴饮、舞乐百戏,前有牛车、马车、狩猎等。西壁右侧上方为垂帐(可与东壁相对),下方为山林放牧;左侧为庭院,内有舞乐百戏、水池白鹭、家禽家畜与车马出行。山水画绘于墓室西壁帷帐下:层层迭起、黑白相间的山峦中,有牛、羊漫步其间,山峰上有两牧人悠闲持杆而坐,曳着尾巴的飞鸟在画面中起了点缀的效果,下层还有少数耕作的农民。与其他画面中充满现实、汲汲营营的宴乐、百戏人物相较,山水中的牧人显得怡然自乐。虽然整体比例不佳、山势也颇呆板,但以帷帐框起整幅山水画,使观者彷佛从居室内远眺山水,做法十分新颖,更使观者觉得画面中的景物彷佛是生活中的一部分,抬头即可享受悠然见南山之乐。(图2) 3.内蒙鄂托克米兰壕汉墓(东汉)  图3:内蒙古鄂托克米兰壕东汉壁画墓中的山水画(北壁) 图像出于墓室北壁较高处,画面中以红底白色的云纹框与室顶图像隔开。图中凸字形的山峰呈菱格纹排列,山峦间有牛羊散布,周围还有骑射狩猎图。有意思的是:骑射人物间还夹有云纹与野兽,表示这骑射者遨游于云雾缭绕的仙境,并非现实环境之中。(图3) 4.甘肃武威韩佐乡红花村五坝山东汉墓(东汉中晚期) 单室土洞墓,壁画分布于墓室东、南、北三面。东面为一虎纹神兽与树木,南面绘一跳舞状人物。山水画在北面:山涧中绘有二虎一牛,左方绘有骑马射猎的人物,在山林中引弓射猎、放牧。此图目前仅见前人研究中的记载,未见画面,故仅存而不论。 5.山西夏县王村东汉壁画墓(东汉晚期)  图4:山西夏县王村壁画墓中的山水画 券顶砖室墓,具前横室、南北耳室与两后室。山水画位于前横室券顶上,下方起券处有两仙人,北端墙面上部为舞乐宴饮图,东壁为四层车马出行图,并有墓主人“安定大守裴将军”像与榜题,西壁则可能是墓主升迁图。墓室甬道为官吏奉迎图,北壁为车马出行图,北后室东端有木构庭院建筑。券顶上的山水画以粗笔勾勒出山峦形状,内有林木与仅见头尾的虎等仙禽神兽穿行其间,下层则为两位乘鱼、鸟的仙人引导升仙,仙人神态超然,与壁画其他人物不同。这幅画作内容简单、比例失调,但在墓葬中的相对位置非常重要。位于券顶上的位置确实指出山水题材并非“人间世界”,而是汉人所向往的“神仙世界”。(图4) 6. 内蒙古北魏和林格尔榆树梁壁画墓(可能为480年左右,北魏)  图5:内蒙古和林格尔北魏壁画墓狩猎图 大型砖室墓,具前、后二室,郑岩认为前后室为不同时期修建,后室年代图1 山西平陆枣园村壁画墓,山峦在画面下方,已残毁。图像取自出土报告图3 内蒙古鄂托克米兰壕东汉壁画墓中的山水画(北壁),高约140cm,原址保存较早。山水为狩猎图的背景,位于前室,但在墓室中的具体位置不详。画面中,有一条弯曲的河流自左上侧起绵延至右下侧,将画面一分为二。河流中,游鱼、长尾飞禽徜徉其间,空白处多以象征水流的圈状窝纹装饰。河流右下方有一串三角形朱红色物件起伏,貌似山峦,亦像帐篷,这串物件的左侧有一只似虎非虎的怪兽隔着河流凝望着狩猎的人群;人物则或为骑马、或为驾车,均面向右侧,被追赶的动物或面向前方、或回首后望,动感十足。画面上还点缀着些许的树木,部分枝叶下垂、形若指爪,似乎描绘柳树。值得注意的是:与前几例的汉代山水图像一样,人马、走兽与树木的比例较大,奔驰在较小的山峦之中,显得比例失调。(图5) 7.山西大同马辛庄北魏和平二年梁拔胡墓等(和平二年,461年,北魏)   图6:山西大同北魏梁拔胡墓狩猎图 四角攒尖顶砖构单室墓。山水画位于墓室东壁,山水亦为大型狩猎图的背景。整个图卷以黑红二色相间,勾勒出三角形连绵起伏的山峦,并以曲线将画面主要分为四个部分,每一部分中又各自表现了猎人骑马奔驰、张弓欲射,野兽惊惶奔走的情景,整体而言很是生动。但画面中仍承袭汉墓壁画的布局传统,以各种母题填充整个画面,因此也仍然有比例失调的问题:人物、马匹、猎物、山石、树木的高度几乎都相等,使得画面较为杂乱。一般认为北魏壁画墓中的各种狩猎情景描绘的是墓主人生前的活动,但从这幅图中的各种人物看来,从比例、颜色等等都无法判别出何者为“墓主人”,也就是墓中甬道东侧墨书题记中的“(散)骑常侍选部(尚书)安乐子梁拔胡”,但若从观者的角度而言,这却是一幅很好的观赏作品,彷佛让人置身于山林狩猎之中。(图6)整体而言,此幅图的母题和敦煌249窟的狩猎图也十分类似。 8.山西忻州九原岗壁画墓(北朝晚期)  图7:山西忻州九原岗北朝晚期壁画墓狩猎图 大型单砖室墓。墓室内壁画严重被盗,仅存墓道壁画保存较好,整体构图主要分为三层:第一层为充满神话想象的仙人神兽图、第二层为狩猎图、第三层为人物出行图。山水题材亦为狩猎图的背景,位于墓道两侧第二层处,主要描绘山中狩猎图像,最前处为简化的房舍图,接着绘有写实的狮子、熊、虎等动物,然后为人物射猎图,看似在山林苑囿中驰骋狩猎。画中人物比例比前几幅图都还大,虽然人物身材比例仍嫌失调,但不论人物的衣着动作、马匹的装饰、表情,都绘制精美。部分动物如虎、马、鹿等都十分写实,但也有些如熊等则显得拙稚可爱。人物着胡服马靴,或驰马张弓欲射,或举长枪刺杀猎物,各个都表情生动、动作自然。虎、熊、鹿等猎物与猎犬则奔驰其间,完全掌握住狩猎时紧张的气氛。此图中,人马、大型树木、猎物的比例已经被区分开来,整体而言较强调人物在图中的分量感,但绘有简单皴法与棱线上长着矮小灌木的山峦则小如土坡,在比例上却尚未摆脱之前的缺失:依旧是人大于山、率皆附于石树。(图7) 从以上得知墓葬与图像的几个共通点:汉代壁画墓中的山水画常依附在田园、狩猎图中,出现的位置都相对较高,属汉墓壁画配置中“仙境”位置;而且构成题材有山水、动物、仙人等,符合顾恺之的论述。构图方面,汉代壁画墓的山水图像中不但有上下高度,也有左右延伸,显示画面的完整度,只是空间感与比例方面仍需加强。北朝时期的几座墓葬中,山水画的出土位置虽然已与汉墓有所不同,但仍主要出现在承袭自汉代的狩猎图中。较早期的墓葬中,构图仍未脱离汉代人物与山水比例失调的情形,但愈到晚期人物比例愈大。这或许也是受到当时整体绘画艺术技巧提升的影响,但更显示出山水题材从汉代自魏晋南北朝一脉相承、且更为精进的情况。  图8:河北满城汉墓出土西汉博山炉,图像出自河北文物精华之一《满城汉墓》,广州:岭南美术出版社,2000年7月  图9:两座台北故宫博物院所藏的汉代博山炉 除了出土壁画外,也有些其他的文物可以表现早期山水题材。博山炉为汉代常见的器物,近年来多有出土,精美者如 1968年河北满城汉墓所出的两件西汉错金铜博山炉(图8)。炉盖上起伏的山峦与流云中,有山林狩猎,也有人兽搏斗、驱使牛车等场面,与壁画相近。台北故宫博物院的相关收藏以陶、青铜材质为主,高度在8~26公分间,品相完好,具代表性。炉盖上的山峦都已简化,并利用流云线条起伏处做镂空设计。其中几座的山峦已呈菱形排列,程序化的做法与内蒙古鄂托克凤凰山M1、米兰壕东汉墓以及山西夏县王村壁画墓山水画中的山峦相似;部分盖上装饰蟠螭纹等动物纹样,应该也是由早期各种较具体的神兽纹饰简化而成(图9)。博山炉的形制与意义一直为诸多学者所关注,一般认为博山炉代表汉人心目中的仙山,与升仙思想有关,也有学者认为博山炉以山水形体为媒介来达成汉人对升天的想望。由上可知:无论平面绘画或立体雕塑,汉代经常以山水相关题材来表现“仙境”概念。  图10:邓县学庄墓“南山四皓”画像砖, 图像引自郑岩《魏晋南北朝壁画墓研究》第218页  图11:宴乐图平盘,江西南昌市火车站出土,高3.6cm,径25.5cm,底径24.1cm。卷木胎,平沿、浅腹漆盘。现藏于江西省南昌市博物馆。图像引自郑岩:《魏晋南北朝壁画墓研究》第216页 魏晋南北朝时期则另有邓线学庄墓中的“南山四皓”(图10)与江西南昌东晋墓出土的“宴乐图平盘”(图11)可以参考。“南山四皓”画像砖中描绘四位长者或坐或卧的徜徉于山林之间。“宴乐平盘”则较复杂,画面中的人物主要有五位,即中间偏左处四位坐在茵褥上的老人以及右侧伞盖下的惠太子(即汉惠帝刘盈)。另值得注意的是:画面最左边还有一座蘑菇般的山峦。南山四皓又称为商山四皓,主要故事是描写汉高祖刘邦宠幸戚夫人,打算废掉当时的惠太子(吕后之子),另立戚夫人之子如意为太子。贤相张良要惠太子以卑辞厚礼延请四位隐于高山、德高望重的老人为自己背书,成为太子上宾。刘邦眼见自己多次请益未果的四位贤士竟然愿意支持惠太子,可见其羽翼已丰,便放弃另立储君之意。根据沈从文与郑岩的研究,南山四皓(或称为商山四皓)的故事本身并非此幅图像的重点,这两幅图像中所描绘的仙境图像才是其出现的主因。图中的山峦即是所谓的仙境昆仑山,图像描写的是惠太子前往仙境的过程;经由观赏此一题材的画作,观者也可以经历一次游仙的过程,领略山水之美,拜访其中的隐逸高士。这样的经历,即宗炳所谓的“卧游”。  图12:敦煌莫高窟第249窟狩猎图(西魏) 了解了以上几幅“山水画”特征之后,我们再来与其他已由许多学者们研究过的魏晋南北朝山水画做比较。目前魏晋南北朝文物中,较著名的相关石刻有:北魏“孝子石棺床”、北魏“升仙石棺”和“洛阳石棺床”、北魏“元谧石棺”;壁画方面则有敦煌249窟窟顶北披壁画下侧(西魏)、257窟“鹿王本生”(北魏)、285窟“五百强盗成佛”(北周)、428窟“须达拏太子本生”(北周);传世绘画则有顾恺之“女史箴图”摹本、“洛神赋”摹本等。从这几幅图的构图、题材等要点来看,颇符合张彦远《历代名画记》中所提到的“魏晋以降,名迹在人间者,皆见之矣。其画山水,则群峰之势,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山,率皆附于树石,映带其他,列植之状,则若伸臂布指”其中与山西平陆枣园村汉墓最为接近的是敦煌249窟壁画,两者都位于室顶下缘衔接壁面处,内容、母题也都十分接近;然敦煌壁画中的山势起伏较呆板,枣园村壁画中的山势反而显得轻灵有神、舒展自如。林木方面,敦煌428窟中的树梢呈随风摇曳的姿态,确有“若伸臂布指”状;汉代鄂托克凤凰山M1的树枝则较无变化,但到了北朝,墓中的树枝则确有呈现此种情形。种种共同点显示:虽然魏晋南北朝的山水画显得更为成熟、程序化,但其绘画理念、布局等基本要素是承袭于汉代的山水画,就整体情况而言,也与其他几幅出土于墓室的山水画中相似。也就是说:汉代山水画确已具备画论中的要求。 三、 早期“山水画”所描绘的世界 前文中已提到,汉墓壁画中,从券顶往下分别代表“天上”、“神仙”、“人间”等,将此分类方式对照到上一段所提的几座壁画墓,我们很容易明白:墓室中山水画所处的相对位置较高,属“仙人世界”,游走其中的各种动物即是仙界神兽,其间人物所代表的并非一般农民,而是生活在仙境中的一份子,此概念与博山炉上的情景是相合的。画面中点缀的人工建筑饰物等,则与顾恺之所云“象左右阙”、“图冈”者相似,如后世山水画中的太湖石与乡野茅屋。如此,这几幅汉代的“山水画”便可确定是描绘仙境。其内容也具备了《画云台山记》中所罗列的山水、人物(仙人)、林木、建筑物、鱼鸟等,确已达到南北朝画论中的基本要求。虽然构图、比例与空间感等方面仍显拙稚,但除山势“若钿势犀栉”有所差距外,竟也与张彦远所言“人大于山”、“列植之状,若伸臂布指”一致。 确认了早期山水画所描绘的是仙界景象、内容题材与仙境相同之后,我们再接下来探讨最重要的课题:宗炳认为山水画应具“仁智之乐”的特质,是否可见于这些墓葬“山水画”之中? 从南朝画论中看来,山水之所以为南朝雅士所喜,主要因为能带来“仁智之乐”。山水以形媚道,能使雅士们望之神采飞扬、思绪浩荡,达到与道家精神相符的“畅神”境地。道家思想本为中华文化的底藴,如前所述,古籍上所载的不死之野、不死山、不死树、不死药等均发源于甘肃、新疆一带。东汉末年,从早期的信仰中产生仪轨、经典与信徒组织,宗教规模已见雏形,但是在精神方面,仍以老、庄的道家思想为主。经典中许多得道成仙者都截取自《庄子》,《齐物论》与《逍遥游》里对仙人描写如下:“藐姑射之山有神人居焉,肌肤若冰雪,淖约若处子,不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外;其神凝,使物不庛疠,而年谷熟。……”、“至人神矣,……若然者,乘云气,骑日月,而游乎四海之外,死生无变于己”,即是汉人向往的神仙样貌。南朝是个佛、道均十分盛行的时代,尤其道家思想所引发的“玄谈”之风影响广泛;许多号称信奉佛教之士其实在言谈间透露出深刻的道家思想,宗炳即为一例。玄谈所向往者,即如《画山水序》中所云“轩辕、尧、孔、广成、大隗、许由、孤竹”等。这些人物不但是仙人,更是圣人。雅士们希望借着这些圣人所居处的山水环境来达成自我修行的目的,然而在尘世之中难以抽身,故借画作当作室内观想、卧游的媒介,这与壁画墓中出现代表仙境的山水情形是一致的。两者的功能都在追求藉由山水画所带来的冥想之乐,差异仅为:经过时代与文人的淬炼之后,魏晋南北朝时期的画论中透露出更高一层的精神追求与释放,而属于丧葬文化的北朝壁画墓以及时代稍早的汉代壁画墓中,则仅用简略朴实的笔调描写对仙境的向往、及对在九泉中仍能从室内眺望远山、亲近山林,并希望能再次置身其间的愿望。 四、仙境的想象 道家与道教的修行者对于踏入山水境地有丰富的想望,从六朝志怪小说等文学作品中可见一斑。古来文献中记载的入山的理由十分有趣,有采药、修行、遇仙,而这三种行为的主要目的就是成仙。仙境相关信仰早在战国时期就已经流传开来;“仙”字与“仚”字相同,《说文解字》中“仙”释为:“长生僊去从人”,“仚”释为“人在山上,从人从山”。记载汉代文学作品《列仙传》中,简述了72位得道之士生平,笔者统计后发现其中有37人的事迹与“山”有关,4人与“水”有关。另外,东晋葛洪(284—363年)的《神仙传》中记载仙人84位,与山有关的则高达55位。可见时人对“仙人”的认知已与山水相连。从汉代开始,“山水”即是大众心目中对仙境向往的表现,这也是早期山水画论中所谓“道”的体现。入山遇仙、得道、成仙已成为一套升仙的程序模板。由此看来,壁画墓中的山水画表现手法或许十分拙稚,但在意涵上已与画论、甚至南北朝时期敦煌的山水画并无二致。虽然“有山有水并不等于是山水画”,但在明了早期山水画的功能之后,再抛开今日审美的刻板印象,便能体会到汉至北朝的墓葬中,山水图像已具有山水画的精神。 五、结语 道教产生于东汉末年,在经历了魏晋理性化的过程之后,修仙方术产生了仪式化,随着道家思想受到知识分子的青睐,能带来升仙冥想之乐的山水画也被士人所喜爱。在士人阶级审美观的影响下,其构图与布局也从壁画墓中较为原始拙稚的状态提升到更取悦视觉的审美层次,奠定了日后山水画特殊的审美地位。精神方面,墓室壁画中原本直白的升仙愿望,在魏晋南北朝时期也被落实到画论中,并提升为“应会感神,神超理得”的观想媒介。虽然历经百年,但不管是在使用题材、观想功能上,从汉代到魏晋南北朝时期一直都是传承不变的。也因此可知:山水画的精神与雏形早在汉代就已经存在,并且在构图、题材上与南朝三位画论家的标准并无相左之处。这样的传统继续延续到北朝,在墓室壁画中也能看到对山水仙境的追求。看来,“非必丝与竹,山水有清音”的境界早在汉代已出现,且不论生死,都是中国人最深刻的心灵慰藉。 (全文转载自:考古汇 原文刊于:《中国美术研究》2015年第1期) (责任编辑:admin) |