|

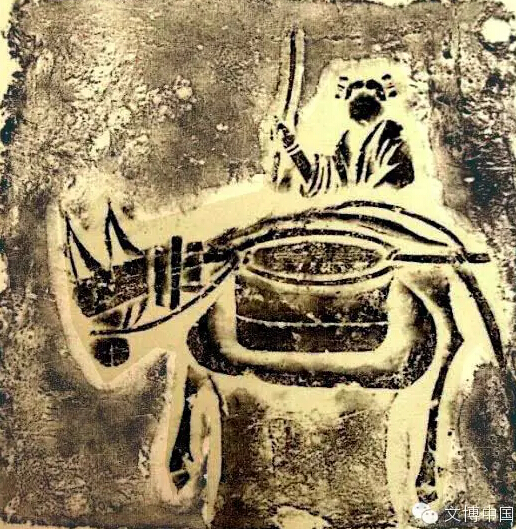

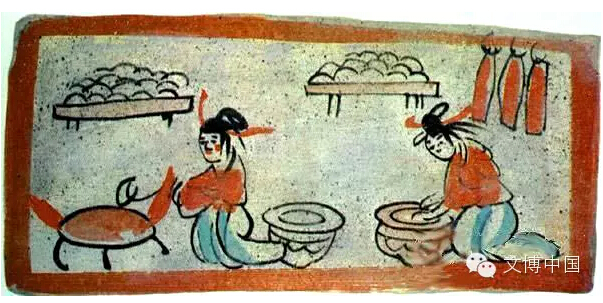

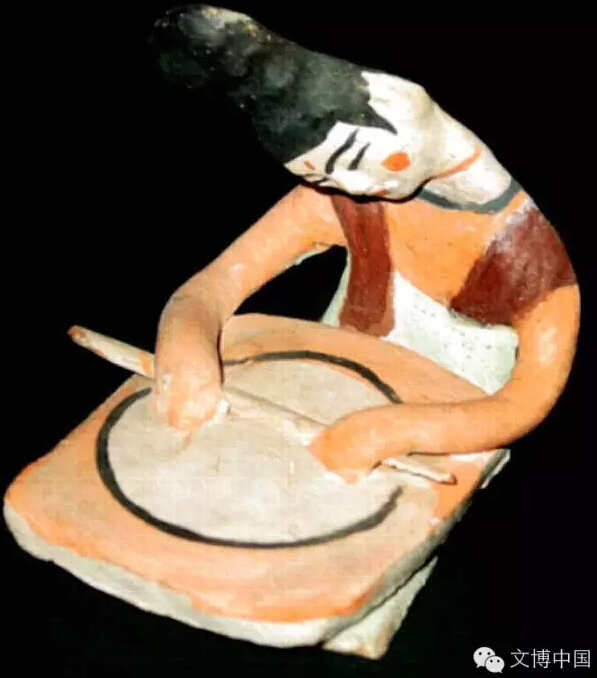

不久前,一条“在秦朝当一个吃货有多难!”的微信在朋友圈疯转,微信以漫画的形式介绍了许多今日餐桌上习以为常的吃食,在大秦帝国却是遥不可及的奢望:“打尖,来一碗西红柿打卤面!”“客官,你搞笑呢?面条到宋朝才有。”…… 大秦帝国子民的餐桌果真如此寡淡无味吗?事实是,NO! 在4000年前的青海喇家遗址,考古发掘就出土了一碗小米做的金黄的面条,而且还是一碗荤面!煎饼、饺子、点心……一次次有关滋味的考古发现,还原了先民的盘中餐。大米、小米、小麦,这些餐桌上的主食,何时何地从栽培到成为主食,中间经历了怎样的发展经过?南米北面的饮食传统又是如何形成的?听考古学家用发现和实物为您溯本正源。 盘中滋味四方来 史上盘中餐慢慢地变换着,餐桌虽小,却是四方远近滋味的荟萃之所,也是万年传统接续的见证。 历来人们在滋味的追求上,表现有明显的两重性,一是趋本,一是逐流。趋本就是从小养成的习惯,这是传统,对越是地道的乡土风味就越是欣赏。逐流则是受他方时尚所吸引,是反传统,追求新奇滋味。 古时帝王爱烧饼,如今小儿爱汉堡,均属逐流者也。烧饼古称胡食,汉堡归属西食,对中原而言,均属外来之食——胡食。古代中原为华夏所居,汉时将包括匈奴在内的西域和北方民族,统称胡人,更远国度的人自然也是胡人,他们的饮食都被称为胡食。胡食在历史上有数次内传高潮,从皇上到臣民都没有抵挡住这样的诱惑,纷纷做了胡食的俘虏。这种传播对中国饮食传统带来了明显冲击,使它不断更新和完善。 小麦的引种,羊的放牧,也许可以看作是文明时代之前就已经出现的外来饮食冲击潮。到了夏商之际,类似期待甚至可以成为王之为王的理由,我们由史籍中关于伊尹以割烹说商汤的记述深信这一点。伊尹第一次为商汤召见,开口就谈当政的人要像厨师调味一样,懂得如何调好甜、酸、苦、辛、咸五味。伊尹从肉、鱼、果、蔬、调料、谷食、水等几方面列举出了数十种天下美味,包括肉中佳品猩猩唇、大象鼻及凤凰蛋,鱼中美味洞庭鯆鱼、东海鲕鱼和澧水六脚朱鳖;蔬中上品华阳的芸、云梦的芹和太湖的菁;调料阳朴生姜、招摇桂皮和大夏的盐;饭食不周山的粟、阳山的穄和南海的黍。他特别提醒商汤,这些美味几乎没有一种产在商王朝所在的亳地,不先得天下就不可能享有这些美味。伊尹的宏篇大论不仅说得商汤馋涎欲滴,而且使得他的思维发生了重大改变。商起初为夏的属国,商汤在伊尹辅佐下,推翻了夏桀的统治,奠定了商王朝的根基。我们虽然不能说商王代夏而立的初衷,仅只是为了那么点口腹之欲,但谁又能否认,美味佳肴的引力就不是其中的一个重要动力? 后世由丝绸之路和海道陆续传入许多物种,四方滋味不仅满足了饱者饥者上层底层的口腹之欲,也为古老的华夏文化带来滋养,我们的餐桌也不断变换着缤纷的光景。 万年口福大小米 我们餐桌上的主角,最初是大米和小米,黄白二米滋养了北人南人。 原始的农耕垦殖方式出现在1万年前,经过了由火耕发展到锄耕的过程。中国锄耕农业的出现,应当不会晚于距今1万年前太久。这时的农耕活动已培育出了较好的栽培作物品种,据比较精确的统计,全球粮食、经济、蔬菜、果树等作物共有666种之多,起源于中国的有136种,也有说是170多种。考古学发现的证据表明,中国新石器时代的粮食作物有粟、黍、稻、麦、薏苡和芝麻,另外还有20多种植物遗存,如油菜、葫芦、甜瓜、大豆等,有的可能也属于栽培作物。集中体现中国的“绿色革命”的成果,是大米、小米两大谷物的栽培成功。 长江中下游及南方地区古今农作物均以水稻为主。考古学家发掘时代最早的史前稻作遗存是在长江中游地区。湖南道县玉蟾岩发现了目前所知时代最早的稻作遗存遗址,年代在距今1万年以上。江西万年仙人洞遗址也发现过稻作遗存,年代与此相当。距今9000年的湖南彭头山文化,也发现了栽培稻的证据。到了距今七八千年前,长江流域的水稻栽培已相当普遍,而且已培育成功了粳、籼两个主要品种。在一些新石器文化遗址,发现了大量的炭化稻壳堆积,有的陶器内还见到残留的大米锅巴。在发掘浙江余姚的河姆渡遗址居住区时,发现堆积厚达1米的大量炭化稻谷、谷壳、稻杆,还发现了稻穗和米粒。发现稻作遗存最南端的新石器遗址,是广东曲江石峡遗址,年代晚出许多。  湖南八十垱遗址出土稻粒 黄河流域最早的稻谷遗存发现在河南舞阳贾湖遗址,年代为距今8000年上下。仰韶文化居民也有栽培水稻的经历,陕西华县泉护村、河南郑州大河村遗址都发现过稻谷痕迹。在龙山时代的豫、陕、鲁地区,都有零星的稻作遗存发现,当时的栽培规模可能不及长江流域。 在气候干燥的黄河流域广大干旱地区,史前农人最早栽培成功的谷物是小米,即黍和粟,也早到1万年以前,与长江流域几乎难分高下。在黄河流域的一些早期新石器遗址里,考古发掘到了明确的旱作谷物粟的证迹,它们是世界上最古老的栽培黍和粟,表明黄河流域是小米的原产地。粟由禾本科的狗尾草培育而成,黍又称为糜子,脱粒后为黄米。目前有数十处新石器遗址发现了粟和黍的遗存,年代较早的是河北武安磁山遗址,许多窖穴内发现了粟和黍的堆积。史前黍的遗存在塞北地区兴隆洼文化的几处遗址都有发现,有8000年的历史。黍的栽培年代可能同粟一样古老,只是后来种植范围没有那么广泛。  内蒙古敖汉旗兴隆沟遗址出土黍粒 谷物生产从根本上改变了人类的饮食生活,这种比较稳固的经济来源,造成了人类长久的定居,农人的聚落出现了,在环境条件较好的地方人口密度明显增加了,这就必然带来了建筑在农耕基础上的人类文明。有了粮食储备的人类,不仅仅是解决了饥饿问题,更有可能将过去几乎全部耗费在寻觅猎物上的能量,投入到了许多新的工作中,于是纺织、快轮制陶、冶金术就出现了,文明最终也出现了。 古老釜甑飘麦香 小麦的出现,让大米小米不再独霸一方。 小麦起源于西亚,后传入欧洲和东亚,并逐渐取代小米成为旱作农业的主体作物。考古表明距今4500年左右的龙山文化时期,小麦传入中国古代文化的核心区域。传播主要路线是欧亚草原大通道与河西走廊绿洲通道,甘肃张掖黑水国遗址出土马厂文化碳化小麦,河西走廊是小麦传入中国的关键地区。甘肃民乐东灰山新石器时代遗址出土了栽培小麦数百粒,年代为距今近4000年前;陕西武功赵家来龙山文化遗址出土的烧土块上,见到了小麦杆的印痕。 小麦在中国传播和普及经历了一个漫长的过程。小麦传入时,没有传入相应的食用方法,经历了粒食到粉食的本土化过程,形成了不同于西亚啤酒面包传统的面条馒头传统。东方粒食主体食用技术是蒸和煮,是大米和小米烹饪的主要方式,也是8000年之前即已完备的粒食传统方式,先发明的陶釜与后创制的陶甑成为重要的炊器。后来大量出现的鼎和甗,也都是改进了的烹制粥和饭的工具。是人类蒸汽能最早的利用。陶甑出土地点多集中在黄河中下游和长江中下游地区,表明华中华东地区史前居民都有蒸法烹饪技术传统。  大汶口文化的陶甗(安徽蒙城尉迟寺) 当小麦进入到饮食生活中以后,曾经在很长时期借用了大米小米的粒食方法,只是用于煮粥蒸饭。后来面粉磨制技术成熟后,面粉也使用蒸法食用了。当蒸法借用到面食的烹饪中,一个区别于西方以烤食为传统的面食体系也就建立起来了。 小麦面食最重要的技术,是粉碎技术,需要磨面设备。有学者由考古发现研究石磨的起源,说磨起初称“硙”,汉代才叫做磨,据《世本》等文献所记的“公输般作硙”推断,圆形石磨的使用在战国早期即已开始。石磨的考古发现有早到战国的,到汉代才逐渐多见,圆形石磨的制作在秦汉已经比较成熟,它的使用时间应当可以追溯到战国时期。当然在旋转石磨出现之前,小麦也有可能开始使用初级技术粉碎,最有可能的是小盘平碾的碾法。  宋代驴推磨画像砖(甘肃陇西) 当小麦面食时代开创后,有了磨出的面粉,将面粉制成面条、馒头、包子之类,用蒸与煮的方法烹熟,所以古时就有了汤饼、笼饼和蒸饼。汉代扬雄的《方言》提到了饼,饼是对面食的通称。后来刘熙《释名》更明确说“饼,并也,溲面使合并也”,同时提到了胡饼、蒸饼、汤饼、索饼等面食名称,而汤饼与索饼便是地道的面片与面条之属,蒸饼则是现代所说的馒头。 东方的蒸饼,是8000年蒸法在面食上的成功运用。我们用甑将麦面蒸成了馒头包子,而西人却把它放进炉子烤成了面包蛋糕,这就是中西饮食文化的一个重要区别。不同的主流烹饪技术,决定了麦食传统发展的方向,馒头和面包代表了东西不同的饮食传统。稻米与甑结合,带给了我们香喷喷的米饭。小麦面粉与甑结合,带给了我们软绵绵的馒头。 任何外来物种传入后,都经历了曲折的本土化过程,这是中国化或称汉化的过程,最终得到的是汉式食物,面条、饺子和馒头都是小麦汉化食用成功的范例。 考古奇遇千年饼食 考古发现最丰富的记录,通常是烹饪与饮食器具,碗筷釜灶,应有尽有。偶尔也有古代食物及相关遗物出土,让现代人可以直接见识到那些仅见于或根本不见于文献的食物,也算是幸事一桩桩。这其中就有几次与面食相关的重要发现,有煎饼、面条、饺子与点心,居然可以看到几千年前的这些传统饼食,这样的发现让人们觉得意外,觉得惊奇。 先说5000年前的煎饼。虽然考古并没有发现古代煎饼实物,但出土了不同时代的饼铛,也发现有制作煎饼的图像,最早的证据属于史前的仰韶文化时期。 煎饼标准的煎锅称为鏊,面平无沿,三条腿。鏊在古代,早已有之,是专用于烙饼的炊器。有鏊就有煎饼,我们可以由饼鏊的产生,追溯煎饼的起源。考古发现过一些古代的饼鏊,在内蒙古准格尔旗的一座西夏时代的窖藏中发现一件铁鏊为圆形,鏊面略略鼓起,上刻八出莲花瓣纹饰,有稍见外撐的三条扁足,直径44厘米,这是一具实用的铁鏊,烙成的煎饼会印上莲花纹,别有一种情趣。 年代最早的饼鏊是在新石器时代遗址中发现的,黄河流域的原始居民用陶土烧成了标准的饼鏊。1980年和1981年,在河南荥阳点军台和青台两处仰韶文化遗址,发掘到数量较多的一种形状特殊的陶器,陶色为红色或灰色,陶土加砂,上为圆形平面,下附三足或四足,底面遗有烟炱。发掘者称这种器物为“干食器”,以为是“做烙饼用的铁鏊的始祖,”这推论是不错的,它确确实实就是陶饼鏊,是仰韶文化居民烙煎饼的烙锅。  河南郑州出土仰韶文化陶鏊 这样看来,古代用鏊的历史相当悠久,煎饼的起源,不会晚于距今5000年前。除了发现古代饼鏊实物,也发现过古代用鏊的形象资料。1972年在甘肃嘉峪关附近发掘了一批魏晋时代的画像砖墓,在砖块上彩绘的的厨事活动场景中,就有生动的“煎饼图”。  煎饼图(甘肃嘉峪关魏晋墓砖画) 早年的煎饼,食料应当是小米之类,小米可以煎饼,还可以制成面条,青海民和的喇家遗址,发掘出4000年前一处突发的灾难现场,就出土了一碗小米面条。2002年发掘20号房址的地面时清理出一件反扣的陶碗,碗中盛有面条状物。科学检测确认陶碗中的遗物是面条,原料是粟与黍。令人感兴趣的是,在分析面条样品中,还检测到少量的油脂、类似藜科植物的植硅体以及少量动物的骨头碎片,应当都是这碗面条的配料,说明这还是一碗荤面。先民在4000年前已经用谷子和黍子混合做成了最早的面条,由它的匀称的形状判断,它很可能是饸饹,是用简单机械制作出来的美味。可以推想,当周王们还在按照大米小米的粒食方法吃着麦饭的时候,乡间的农妇们早已用饸饹床子为他们的家人做出面条来了。  齐家文化面条(青海民和喇家遗址) 面条能保存到现代实在不易,让考古人更惊诧的是,千年古墓中居然还见到饺子的踪迹,这也是一品传统美食。据明人张自烈《正字通》说,水饺在唐代有牢丸之名,或又称为粉角。宋代称为角子,《东京梦华录》说汴京市肆有水晶角儿和煎角子。饺子古有牢丸、角子、扁食、水包子、水煮饽饽等名称,也有称为馄饨的时候。北齐颜之推有一语说:“今之馄饨,形如偃月,天下通食也”。这偃月形的馄饨,其实就是饺子。明代出现专用的饺子名称,《万历野获编》提到北京名食有椿树饺儿,也许是用椿芽做的馅料。特别有意思的是,《野获编》引述的是流传于京城中的一些有趣的对偶句,原句是“细皮薄脆对多肉馄饨,椿树饺儿对桃花烧麦”,句中对馄饨、饺子、烧麦已明确区分。 饺子在更早的文献中是很难考究明白,考古却发现了它的踪迹。在新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中曾发掘出不少点心实物,因为那里气候干燥,所以许多面食点心都能完好地保存下来。那些花色点心,模印着漂亮的图案,与现代点心几无分别。出土面食中居然见有饺子,无论形状和颜色都保存相当好,实在难得。这些唐代的饺子,与现代常见的饺子在大小形状上几乎是一模一样。好口福的阿斯塔那唐代居民,是不是只限于大年初一吃饺子,我们已是不得而知了。  唐代擀面女俑(新疆吐鲁番阿斯塔那)  唐代饺子(新疆吐鲁番阿斯塔那)  唐代饺子与点心(新疆吐鲁番阿斯塔那) 考古发现的古代饺子的证据,还有更早的。在重庆忠县的一座三国时期的墓葬中,出土一些庖厨俑,其中有两件陶塑表现古代厨师正在厨案边劳作,我们见到厨案上摆放了食料,有猪羊鸡鱼,也有一些果蔬等。仔细看去,厨案上的中心位置还摆着捏好的花边饺子! (责任编辑:admin) |