|

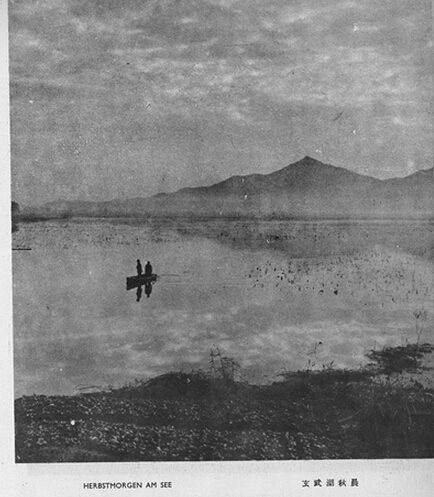

长期以来,南京地方文献还没有系统地整理出版过,大量的南京珍贵文献散落在全国各地的图书馆和民间。许多珍贵的南京文献被束之高阁,无人问津。读者想要查找阅读这些散见的地方文献,费时费力,十分不便。为开发利用好这些祖先留给我们的文化瑰宝,南京出版社组织了一批专家和相关人员,致力于搜集整理出版南京历史上稀有、珍贵的经典文献。昨天,已走过十个年头的“南京稀见文献丛刊”第十辑出版面世了,其内容包括《南京愚园文献十一种》《南唐二陵发掘报告》和《南京》三种,由南京出版传媒集团·南京出版社联合南京市地方志编纂委员会办公室、南唐二陵文物保护管理所共同推出。  《南京》和《南唐二陵发掘报告》 《南唐二陵发掘报告》 跨越58年后图文并茂再出版 南唐二陵是1949年以来最早发掘的帝陵,也是南京地区唯一的在考古发掘以后向群众开放参观的国家级帝陵类重点文物保护单位。南京出版社副总编辑樊立文告诉记者,《南唐二陵发掘报告》其实早在1957年就已经出版过,由南京博物院编著,记录了其发掘的成果和材料。“可惜由于过于专业和已经跨越了58年之久,一般读者现在已经很难看到此书。为了弥补这一遗憾,在南唐二陵考古发掘65周年之际,我们联合南唐二陵文物保护管理所共同推出了《南唐二陵发掘报告》。” 翻阅此书后发现,该书在介绍二陵地理环境及发现、发掘经过的基础上,采用图文并茂的方式,分别说明和分析了二陵建筑的布局、形制、装饰,陶器、瓷器、陶俑的出土、质料、制法和艺术价值,玉哀册、石哀册的摆放顺序、文字内容及玉、骨、铜、铁的出土情况等。同时,该书编制了《南唐二陵出土遗物一览表》和《南唐大事年表》,便于读者加深对二陵考古成果的认识和理解。“尤其是该书的图版部分保留了大量当时考古摄制的照片,特别是数十张彩色照片,直观地反映了二陵的建筑特色和保存状况,是十分难得的考古资料。”该书责任编辑徐智说。 南唐二陵墓址偏远 专家多次乘马车公交前往考证 徐智介绍,该书最大的亮点是史学泰斗蒋赞初写的《导读》。原来,如今已有88岁高龄的南京大学历史系考古专业教授蒋赞初先生在南京博物院工作期间,曾在文博大家、中国第一位女考古学家和博物馆学家曾昭燏先生指导下,从事文物考古与陈列展览工作,并参加了南唐二陵发掘。作为当年亲历第一现场的考古工作者,此次该书再版,蒋赞初先生着重追忆了一些在参加发掘工作和编写报告过程中的体会。 在这篇《导读》中,蒋赞初先生提到,关于南唐二陵墓地选址偏远,是当时考古发掘时令人相当困惑的问题。在墓主身份尚未确定前,专家们就经常一起探讨:“如果墓主是一位皇太子的话,为何葬在如此偏僻之地,是否有可能是一名废太子?”因为当时在从事发掘的筹备工作时,考古专家深感墓地交通非常不便。“那时前往墓地往往需要多次乘马车、公共汽车,并结合步行往返于东山、东善桥、幽栖寺和墓地之间。”蒋赞初先生在文章中这样写道。 直到分析了二陵的宏观地理环境、古代交通形势和工具以及六朝以来王公贵族的墓葬分布情况,并在“太子墩”内发现了南唐先主李昪的玉哀册后,考古人员方才理解二陵墓址位置的选择:“从大的地理环境来看,这里背倚佛教‘牛头宗’的发源地祖堂山(海拔258米)与被称为东晋南朝‘天阙’(后为‘天坛’所在地)的牛首山(海拔248米),南西遥对50公里外的云台山最高峰(海拔304米),从古代风水学来看,确实是一处理想的‘龙藏’之地。” 1945年版《南京》 目前存世数量不超过十本 《南京》一书的责任编辑严行健介绍,该书是一本由德国女摄影家赫达·哈默尔摄影,德国外交官、学者阿尔弗雷德·霍夫曼撰写文字的图文书。原书于1945年在上海出版,但目前存世数量极少,“可能不超过十本”。鉴于此,南京出版社重新整理出版了此书。 江宁收藏家陈西民也透露,现在很多网上流传的“你没看过的南京老照片”系列,其中有不少就是出自赫达的镜头。如今很多文史书、画册频频引用赫达的照片,但大多没给出明确的标示。“现在能查到,赫达拍摄的南京照片只在1945年出版过一次,德文、中文对照。后来,这批照片再没有系统地出版过。” 陈西民说,70年时间过去了,1945年出版的这本《南京》,如今存世极少,德国和澳大利亚收藏家手中各有一本。陈西民本人和另一位南京藏家也各有一本,“现在存世的可能不超过十本!”陈西民则是从网上买到这本书,据说是一位江宁的小伙子在英国买下来的,最后辗转到陈西民手中。 街头卖油郎、烧饼摊 20世纪40年代南京生动有趣 翻阅此书后发现,该书所载的20世纪40年代的南京生动有趣。街头卖菜的妇女、卖油郎、烧饼摊、制伞店,以及劈柴、编篓子、绞脸、代写书信等鲜活的市井场景不一而足……  上世纪40年代玄武湖秋天的早晨 仅以玄武湖里的鸟禽为例,在赫达镜头的映衬下,阿尔弗雷德·霍夫曼描绘的鸟禽就有17种之多:阳春三月,秋沙鸭、沙鸥等渐次离去,野鸭准备下水嬉戏,绚丽多彩的鹦鹉和有彩色花斑的花脸鸭出现在湖岸,高贵的草鹭藏匿在嫩绿的芦苇丛中。夏日,水鸡机警、骄傲地在水草中修筑浅巢,小麻鸭和各类较大的鹭鸟纷纷聚集,母鹅细心地在城墙上寻觅适合孵卵的洞穴,布谷鸟则从城垛上越过芦苇窥探苇莺的产卵巢穴。秋末初冬,湖上做客度夏的鸟儿纷纷南飞,第一批冬日的来客也逐渐从北方回来了,锡嘴雀用笨重的嘴大声咬着柏树的果实,宽广的潜水湖面又成了各种鸭子的集聚地…… 据介绍,赫达是1944年夏天受邀来到南京,待了几个月,拍摄了大量照片。虽然她在南京待的时间不长,却用相机记录了这座六朝古都的方方面面,名胜古迹、寻常巷陌、衙门官署、民居店铺……南京城的点点滴滴都可以从她的镜头中找到,而且充满诗情画意。在赫达的镜头下,城南民居精美的砖雕门楼、古林寺楼阁式壁炉、观音门外整齐的寺庙、江滩边建在湿地上的农舍、沙洲圩农民切茭儿菜、挂在树上的风鹅、船上人家老奶奶抱着小孙子、石头城下秦淮河上扎得齐整的木排……都被定格成了永恒。遗憾的是,大多数景观都已消失在历史尘埃之中。(原文刊于《江南时报》2015年9月9日A6版) (责任编辑:admin) |