|

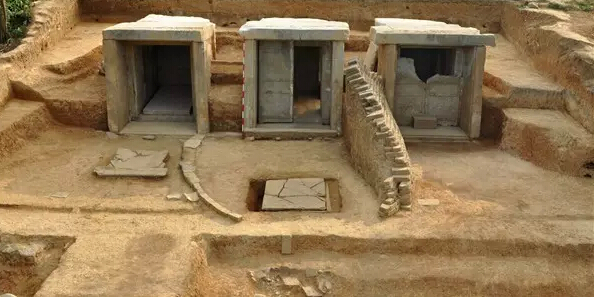

不知道,你之前对“考古人”是一种怎样的认识? 从1990年开始,国家文物局委托中国文物报社和考古学会每年举办全国十大考古新发现评选。于是,一年一度的“全国十大考古新发现”评选成了全国考古人相聚、切磋的盛会。在经历了2015年4月8日至9日的“2014年度全国十大考古新发现”终评会后,笔者发觉“考古人”有很多共同的特点:比如高学历,比如他们都知晓过去的信息。然而,在听了25个项目演示后,发现有一种情怀很独特,体现在贵州省文物考古研究所。 遵义,今天我们说,是革命圣地,然而,你知道在古代它有着什么样的故事? 遵义,古称“播州”,“公元9-17世纪,为杨氏所居,世守其土达725年”。在2015年4月评选出的 “2014年度全国十大考古新发现”中,贵州省文物考古研究所、中国社科院考古研究所和遵义市文物局共同发掘的“贵州遵义新蒲播州杨氏土司墓地”全票入选,为人们了解杨氏在播州的故事增添了新的资料。 在评选终评会上,贵州省文物考古研究所所长周必素女士在演示“贵州遵义新蒲播州杨氏土司墓地”这个考古项目时,有一个诗意的开场。她从自己谈起,学考古的她,大学一毕业就到了遵义杨粲墓博物馆工作,看守播州杨氏第13世杨粲的墓葬,从事着杨氏土司历史文化的研究。许多年后,转入贵州省文物考古研究所,又机缘巧合的做播州杨氏土司考古工作,她对那里充满了感情。 远远地看台上的她,并不觉得出众。但是,在近距离采访时,第一眼看到她,被惊艳到了。也许是她的裙裾,也许是她的披肩,令她整个人都有一种自然而妥帖的罗曼蒂克式的美丽。无法想象这样一位“女神”,是如何在考古工地风吹日晒还依旧魅力如斯。 “北京的天气太干燥,也太冷。”采访落座之际,周必素女士拿出唇膏轻涂两下,后拉紧披肩,温婉地说。 “贵州比较湿润,来北京一下子不是很适应。”她补充道。 关于古代的播州,关于杨氏,在采访之前,笔者的脑海中储存的资料是很少的,所以采访几乎是零起点。 新蒲杨氏土司墓地位于遵义市东北侧约20公里的新蒲新区新蒲村官堰组,地处乌江支流湘江上游的仁江西岸。“距离遵义市区不远,也就十几公里的样子。”周必素说,2013年4月至2014年11月,共清理播州杨氏土司墓葬3座,除M1(杨烈墓)外,M2(杨铿墓)和M3(杨价墓)都是新发现。杨烈墓发现较早,1982年即被公布为贵州省文物保护单位,杨铿墓和杨价墓是建设遵义中桥水库之际,进行文物勘探发现的。  杨铿墓全景(东北—西南)  杨烈墓航拍 “土司,是古代管理少数民族地区的官职。土司是世袭的,杨氏世居此地,共传了27代30世,即先后有30人担任了播州土司或相当于土司的角色。”周必素说,杨价是播州杨氏第14世,杨价夫妇合葬墓是双室并列之土坑木椁墓,墓内出土大量造型精美的金银器及相关随葬品,非常华丽,特别是夫人墓出土的冠饰,代表了当时的最高工艺水平。”  杨价夫人墓室出土螭首金杯  杨价墓室出土金台盏一副 “杨铿是杨氏第21世即明初第一代播州土司,杨烈则是播州杨氏第29世土司,也是杨氏管理此地的倒数第二个土司。”周必素说,到了杨氏最后一世土司——杨应龙,此人脾气暴躁,被疑对明代皇帝有不忠之心,于是遭到明军的围攻而灭亡。 关于杨应龙的故事,贵州省文物考古研究所副所长李飞研究员的书——《复活的土司城堡:海龙囤考古手记》中有一段描写,非常惊心动魄,录之如下: 公元1600年春天,一场血战在中国西南边陲开满杜鹃花的山野里激烈上演。八路并发的二十四万明军将土司城堡海龙囤围得水泄不通,一时矢石如雨,血水横流,满囤哭声,震动山谷。49天后,明军终于破囤而入,一举翦灭此前一年起兵反明的播州宣慰使杨应龙及其党羽,从而结束了杨氏在播州725年的统治。海龙囤在战火中化为一片废墟。这场战事,正是史称“万历三大征”之一的“平播之役”。  李飞著《复活的土司城堡 海龙囤考古手记》 在人群中,看见李飞老师本人,更增添了播州考古的“浪漫情怀”,他看起来沉稳,留长发,人缘似乎是极好的,像是考古人里的艺术家。透过他书里的文字,这种气息更是源源不断地传递开来。 考古人是一群神奇的人,他们掌握着通向古代的密码,每一个人谈起来自己的领域,都滔滔不绝,讲出来的故事也是新鲜的,他们每个人都是一部书。在此谨向他们致以崇高的敬意! (责任编辑:admin) |