|

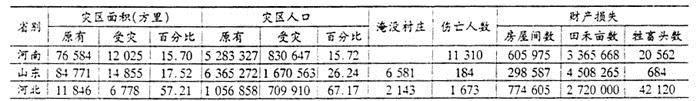

1928-1937年华北的旱涝灾情及成因探析 朱汉国/王印焕 【原文出处】《河北大学学报:哲社版》(保定)2003年04期第25~30页 【作者简介】朱汉国(1954-),男,江苏武进人,北京师范大学历史系教授,博士生导师。北京师范大学 历史学系,北京 100875 王印焕 北京师范大学 历史学系,北京 100875 【内容提要】 20世纪二三十年代华北地区普遭自然灾害,尤以旱涝为甚。导致华北旱涝灾情的原因,固然与华北特殊的气候与地质有关,但人为的生态破坏和水利设施的严重不足,是其根源所在。 【关 键 词】华北/旱涝灾情/成因 1928-1937年华北旱涝灾害频仍。严重的灾情,加剧了社会的动荡,给民众生活造成了极大危害。本文试结合当时的灾情,对其成因作一点粗浅的分析,以裨于今日农村的防灾救灾。 一、严重的旱涝灾情 1928年至1937年,是国民党统治华北的头十年。十年间,华北大地遭受到空前的水灾和旱灾。 (一)水灾 华北境内,黄河横贯东西。在历史中黄河曾为中华民族的发展做过多大贡献,但进入近代以来,尤其是20世纪二三十年代,黄河由于屡次决堤,已成为华北地区主要水患之一。此外,由于连年失修,华北境内各河流几乎是逢雨必患。 1931年6月到8月,以江淮地区为中心,发生了百年难遇的大水灾,处于淮河上游的河南遭受到空前的灾难。豫中淮河水系的颍河、汝河、洪河以及沙河流域,豫南汉水支流的唐河、白河流域,豫东的贾鲁河、惠济河等流域,以及黄河支流的伊河、洛河流域,顿成泽国。据灾后统计,1931年河南遭受水灾区域,“东至商邱、鹿邑,西至偃师、巩县,南至南阳、邓县,北至安阳、林县,广袤达五万九千零二十四方里”[1],涵括了河南三分之二以上的县份。仅从1931年后半年天津(大公报)不断升级的灾讯中,就足以看出河南灾情之严重。是年7月,“沙、颍、淮、漯等河,因山洪爆发,到处溃溢。沿河各县,呈灾之电,纷至沓来,计信阳、罗山、郾城、临颖、襄城、叶县、西华、商水、邓县、西平等十余县”,“各灾民陆居无屋,水居无舍,餐风宿露,死亡日多”[2];8月,水灾“遍历四十余县,灾民不下千万”[3],东南各县俱被殃及,“而淮河上游沿岸受创最重,荒村野店,飘若萍浮,独圩孤庄,均成泡影”[4];9月,“由洛阳至自由、平等之水,水头浪高四五丈”[5];10月,“已报成灾者,为信阳等53县,灾区南北长约千三百余里,东西广约千五百余里,灾胞约达千五百余万”[6]。12月伊、洛、涧三河“突然同时并发”,洛阳龙门镇“水高十丈,龙门街半壁为巨浪卷走”,“男女老幼之未及逃者,抱木浮沉,缘树攀枝。登屋则屋塌,伏墙则墙倒,呼救之声,悲痛不堪”[7]。截至是月,郾城、临颍、西华、商水、淮阳等县,受灾面积除商水之外,余者均在90%以上[8]。1931年12月出版的《河南民政汇刊》对此次水灾进行了统计,河南被灾县数共计78县,占全省112县份的70%。除光山、固始等6县尚未查报明确之外,其他71县被灾面积为426689方里,54407村被灾,33644222亩田地被淹,607884亩被水冲毁,被灾户数为1861371户,灾民为9451065人,其中有29998人被淹毙,11816头牲畜死亡,4269942间房屋被毁,粮食财物损失高达两亿五千万元[9]。 1932年的水灾比起前一年来相对缓和,河南虽颍河“上下游决口百余处”,但除此之外灾情并不严重。惟河北水灾较诸1931年惨重,“滹沱、大清、潴龙诸河,相继溃决,致成巨灾。大名等五十县,一片汪洋,积水深者三五尺,浅者一尺余,田庐被淹,牲畜漂流,盖庄悉罄”[10](第十六章P6)。据天津《大公报》载,“至少每县被浸田地,在四百顷以上,多者竟达百余方里。村庄被冲者,在呈请之四五十县中,已占一千三百余村”[11]。 1933年是黄河泛滥的重灾年份。是年七八月间,黄河上游连降暴雨,宁夏、绥远、陕西俱遭水灾。受其影响,不出十日,黄河下游亦告大汛,专门成立的黄河水利委员会对华北三省的水灾情形作了报道: “洪流东注,势甚汹涌,水位之高,流量之巨,盖自有测量记录以来,所未曾有,于是河南北岸温县堤漫溢四十里,武涉河溢入沁,并溃詹家店,南岸汜水广武河溢,平汉路桥仅浮水间,桥基亦危,兰封河决故道口门拦河坝,东注江苏砀山丰沛入昭阳湖,考城堤故单薄,亦溃北岸,溢封邱,直抵太行堤,而为祸之烈,莫过于河北长垣,两岸同时并溃,南岸水从小庞庄东南注入运河诸湖,淹河北东明,及鲁西荷泽、巨野等十八县,早断流,北岸自大车集至石头庄四十里间,普遍漫溢,事后勘查得决口三十一口门,宽十余丈至三百余丈,香亭及石头庄一带,吸溜尤多,几夺全河,淹河南之滑县,河北之长垣东明濮阳,及山东之濮范寿张阳谷等县,苟非金堤障其北,灾区且亦广,自清季咸丰五年,河决铜瓦厢改道北行以还,常溃于郑州,溃于濮阳,溃于利津,然其漫淹之广,灾情之重,胥莫上年若也”[12]。 据黄河水利委员会统计,1933年的黄河泛滥,冀鲁豫三省灾情严重,受灾县份河南为滑县等26县,山东为荷泽等22县,河北为长垣、濮阳、东明三县。其损失情况如表1: 表1 1933年黄河泛滥冀鲁豫三省受灾状况统计  资料来源:《民国二十二年黄河泛滥沿河各县受灾状况统计表》,黄河水利委员会编印:《黄河水利月刊》第5卷第3期,1936年3月。 由上表可见,河南、山东两省不但灾区面积广阔,生命、财产损失亦极惨重。依原表所列,两省财产损失均在六千五百万元以上。另据7月17日天津《益世报》所载,山东灾区财产损失达一亿零九百五十多万元。[13]河北虽仅有三县受灾,但从受灾程度上来说,河北的长垣、濮阳、东明三县灾情却远较他省严重。三县受灾面积与受灾人口比例分别为57%与67%。据另一统计,三县受灾的面积、人口、乡村比例则分别高达77.74%、76.67%与82.96%[14]。由于统计渠道的差异,我们一时无法辨认哪组数据更加贴近事实。好在我们此处引用数据仅是为了窥探河北三县的受灾情况,而两组数据都毫无二致地证明了长垣三县的灾情严重。对于灾区的惨状,事发时有人记载:“房屋几尽倒塌,人民巢于树上,纵不为鱼,亦将饿毙。呼号之声,时有所闻,水面浮尸,漂泊无定,入耳伤心,触目酸鼻。虽郑侠之图,亦难描其惨状于万一”[15]。 俗话说“祸不单行,福不双至”,还未从1933年的黄河水患中恢复过来,华北三省在接下来的两年中又连遭水灾。黄河在1933——1935年每年都历发洪水,没有一年消停。最惨的要属河北长垣,在1933年即为三省中受灾最重的县份,1934年1月偏又发生黄河凌汛。长垣县的石头庄、冯楼一带,在1月15——17日凌水涨高9尺余,“大堤内外,凡本年秋汛被水淹没村庄,又均重遭黄祸”。灾民除少数被救外,“其余多数均皓鹄立于屋顶树干上,呼号待救,而水陆不通,无法援救,准备有大批馍饼,亦无法送入。遥望树上难民,因饥寒而倒毙者,如秋冬苍蝇之由屋上坠毙者情形相同,伤心惨目,莫此为甚”[15]。1936年1月,长垣又惨遭凌汛之灾,二区“参本龙一带一百七十余村庄尽付东流”,“冻毙惨死者遍地俱是,其幸免于难者亦尚浮漂于冰块凌碴之间,冷饿交加,嗷嗷待哺”[16]。 1934年8月12日,黄河在河南封邱境内惯台镇溃决,转入河北长垣之九股路、东了墙、香里张、步古四处决口。“当时河北之长垣、濮阳两县,大半沦没,东明亦被波及,长垣县城几至不保。统计三县受灾村庄683村,灾民281204人,死亡156人,牲畜死亡2050头,房屋倒塌196918间,粮食漂没182400石,衣物器具损毁值233万元,田亩淹没12278顷,价值6139000元,三县损失总额约值1 500余万元”[17]。河南除黄河溃决之外,“沙河决口五处,沣河、乾河决口各四处,颍河决口二十处”,上蔡、商水、临颖、封邱、遂平等数十县,均受灾害。 临颍“由第二区尚庄至平宁城等处,水深丈余,可以行舟”,通许雨后,“陆地撑舟,可达扶沟、太康,南代庄至小青岗等村五十里,尽成泽国”[18]。 1935年黄河又行溃决,山东首当其冲。7月9日,黄河在山东鄄城董庄与临濮集之间,决口六道,“口门相连,共四五百丈”[19],济宁、嘉祥、巨野、郓城、鄄城、荷泽、东平、汶上、金乡、鱼台等十县被淹,“灾区东西三百余里,南北二百五十里,整个陆沉”[20]。除此之外,“鲁北徒骇、马颊、漳、运各河,以及黄河北岸亦多泛滥”,恩县、平原等19县均亦成灾。[21]河南因河道较宽,幸未溃决,但发生漫溢,北岸之滑县、封邱,南岸之开封、考城、陈留,均被其祸。境内伊洛两河、唐河、白河、汝河,以及豫北卫、漳、浚、沁等河,多有溃决,沿岸各县,亦多成灾。总计河南受灾47县,“偃师以次,淅川、新野、巩县、郾城、汝南、襄城、邓县、唐河、内乡、滑县、封邱、兰封等十二县为重灾区;余属轻灾县份”。[21]滑、巩两县灾情尤重,“人畜死亡四千三百余口”[22],滑县境内“洪水遍地,一望无际”。河北的长垣、濮阳、东明、大名、平乡、曲周、安平、饶阳、静海、南宫等县2998村也遭受了严重的水灾[23]。 需要指出的是,对灾情进行报道者,或是各报记者,或是各方的赈济会员,因其职责所在,其报道难免有夸大失实之嫌,各处统计数字经常发生不相一致的现象也就不足为奇。因此,对于上文感情色彩过于浓烈的用语以及灾况统计,我们不能完全相信。但不管怎样,这毕竟是灾况发生时前人所留下的第一手资料,反映了一定的史实。 (二)旱灾 从现在所见文献来看,对1928-1937年华北的旱情记载明显不及水灾详细,但并不说明二三十年代华北三省的旱灾较轻。 由于气候特点,华北的旱情时常发生,尤以1928——1930年为甚。 1928年,华北发生重大旱荒,遍及山西、绥远、河北、察哈尔、热河、河南、山东等省。这场旱灾不但地域广袤,且旷日持久,自1928年一直持续到1930年。 1928年春,华北地区旱象已成。因天旱无雨,河北永年“麦苗多死”,“麦收无望”[24],河南水稻产量仅为平常年份的四成[25]。在河南,以旱灾为主,夹杂着蝗、水、冰雹等灾。旅平河南赈灾会对河南各县灾情均有报告,仅以1929年1月24日天津《大公报》所载安阳等24县为例,汤阴发生亢旱,临漳、汲县、滑县等14县发生旱、蝗两灾,沁阳、博爱先旱后水,原武、孟县旱、水、蝗并举,安阳、武安6县则旱、蝗、冰雹相组为害。各县灾情虽有区别,农产的歉产或绝收却是同样的结局,仅以安阳为例,“连年荒旱,今岁更甚。自春雨延期,二麦薄收,秋禾又被旱枯萎,八月城西一带,骤降冰雹,大者如卵,至今麦苗未种,粮食缺乏,价值飞涨,民食至艰,至有杀牛马以充饥者。灾民约二十五万余人,前以会匪盘踞,军队围攻,玉石俱焚,继以旱蝗为灾,人民铤而走险,土匪遍野,抢掠争夺,无有虚日。现在灾民日多,饥寒愈甚,惨苦之状,难以言喻”[26]。安阳一县的遭遇大体可以代表河南各县的灾情。由于荒旱等灾,各县麦收多为二成或绝收,秋禾收获情况亦是如此。灾民缺衣少食、无以为生,成为各县通病。 据中国华洋义赈会零星统计,1928年的荒旱,造成了无数的灾民。其中山东灾民数目如下:冠县10万、泰安1千,掖县6万,平海十分之七,武城7万,滕县2万,平远6.2万,临邑9.5万,观城十分之三,单县6万,费县20万,曲阜14万……河北南部受灾较重,大名灾民达30万[27]。 农民贫困的积累,使持续的灾荒显得更为可怕,自1928年开始的旱荒在随后两年中继续延持。在这三年中,各地的灾情并不相同。河南以旱为主,多灾并发,河北则旱水交煎,反复为患。据中国华洋义赈会1929年3月调查,“直鲁灾情,旱蝗雹兵,无一不重”。山东被灾最重者21县,灾民200万人,次重者25县,灾民100万人;河北南部被灾最重者共6县,次重者13县,共计19县200万灾民。[28] 1931年及其以后,华北三省虽不时发生水灾,但部分地区或部分月份的旱灾仍很严重。据赈务委员会调查,1934年,河北“水旱风雹蝗各灾,同时并存”,计“濮阳等21县风雹等灾,长垣等19县水灾,成安等16县旱灾,大城等9县蝗灾”[29](P44)。另据中央农业实验所调查,1934年河北131县中被旱灾者101县,受灾田地五千七百多万亩,主要作物因旱灾损失总计约1.8亿元。[30] 1935年自春徂夏,河北降雨极少,磁县禾苗“叶稍均呈黄色”,西区贾壁村“周围之食水井悉皆干枯,住户食水皆赶赴十数里外担挑,且价值昂贵”[31]。巨鹿自“入春以来,滴雨未降”,“麦收已成绝望,而土地干燥,秋禾又不克耕种”[32]。永年二麦亦“多枯萎而死,滏阳沿岸,居民赖河水灌溉,现亦干涸。西北各乡,素多井眼,今亦非涸即浅,其水稍高者,终日尚不能灌地一亩”[33]。1936年,旱灾转入河南。“入夏亢旱,麦收歉薄,秋禾枯萎,麦虽已播种,平均略计三四成之谱。但因天久不雨,麦苗多被虫伤干枯”。截止1937年1月,“陆续报灾者共九十余县,以伊阳、密县、孟津等27县为最,宝丰、新郑等33县为次重,孟县、长葛等16县较轻。以上各被灾县份待赈灾民,据各县报告,约略计算,共有九百余万人,占全省人民三分之一”[34]。1937年夏,旱灾在豫西地区延续。由于连续两年的干旱,豫西各县灾民多有死亡,据各县统计,新安死亡700余人,偃师250余人,登封350余人,临汝700余人,陕县3400余人,洛阳256人,渑池272人,灵宝523人。[35] 伴随旱灾而来的,往往是蝗虫的肆虐。由于缺乏治理蝗蝻的有效办法,单靠人力扑打毕竟有限,再加上华北地区适合蝗蝻繁殖的气候条件,蝗灾在华北三省相当普遍。据河北省政府统计,历年发生蝗蝻的县份,“民国十八年为一百二十四县,民国十九年为六十二县,民国二十年为四十六县,民国二十一年为五十七县,民国二十二年为七十七县”[36]。山东、河南虽没有数字统计,对其情况也不容乐观。据李文海编辑整理的《中国近代灾荒年表》所载,1927年“冀鲁一带蝗蝻四起”,1929年“河南旱蝗风灾交作”[37](P339-340)。另据赈务委员会统计,河南省发生“旱兵匪蝗雹‘共’”等灾的县份,1929年为111县,1930年为112县[38]。1936年河南各县遭受“水旱风蝗等”灾的人口为9252660人[39]。由于灾害的多发性,民国时期将各种灾害并在一起者极为常见,这便为蝗灾的统计制造了障碍。我们通过散见于各处的资料,大致可以确定,1928——1937年间华北三省的蝗灾,在其他灾害流行时往往助纣为虐,加重了农村的灾情。 二、华北旱涝灾情成因探析 灾荒大多由自然条件引起,但人类也往往负有相当的责任。人类在对自然环境加以改造以使其适合人类生存的同时,不自觉中也破坏了自然本身的的生态平衡。因此,自然在造福人类的同时,也对人类进行了疯狂的报复。一次决堤,便可将几代人辛勤开垦的耕地化为乌有;一次荒旱,便可将几千万人口推向生死的边缘。甚至小小的蝗虫,只要铺天盖地汇集起来,也会对人类的生存造成莫大的威胁。当然,人类在对自然的斗争中并非一直处于被动地位,人类社会自身发展的程度、状况与灾荒能否发生及其轻重大小紧密相关。同样程度的自然灾害,在毫无防范能力的社会中会引起灾荒,在有着充分准备的社会中则可能很快化解。正如邓云特在《中国救荒史》绪言中所说,“所谓灾荒者,乃以人与人社会关系之失调为基调,而引起人对于自然条件控制之失败所招致之物质生活之损失与破坏也”[40]。灾荒的发生,有着自然与人为两方面的原因。自然条件虽为灾荒的前提,人文环境却对其能否引起灾荒起着关键的作用。 1828-1937年华北何以发生严重的旱涝灾情,究其原因,大约有如下几点: (一)受气候地理条件制约 冀鲁豫三省所在的华北平原是我国历史最为悠久的农垦地带之一,其平坦广袤的地势、松软肥沃的土壤以及雨量、热量相吻合的集中,都是适合农耕的有利条件。但与此同时,这些因素又均有着极易导致灾荒的不利一面。 华北地区年降水量在400-800毫米之间,其分布规律是自南向北、从东向西递减。受季风气候影响,华北地区的雨量集中于7、8、9三月,虽与作物的生长季节吻合,但受其影响,这三个月极易发生水灾,而其他月份则易发生旱灾。尤为指出的是,由于华北的降雨受制于季风的状况,华北地区每年的雨量变化相差甚大。若以历年与每年平均雨量之百分偏差来观测雨量是否可靠的话,华北地区偏差率为30%,而南方水稻地带仅15%[41](P127)。遇到雨量不足的年份,降雨应该集中的三个月也会发生严重干旱。 黄河上游所流经的甘肃、陕西、山西,均为土质疏松的黄土地带,水土流失极为严重。肥力减少、生产受损先且不说,在平坦的地势中各河均易因淤淀关系而河床增高,决堤、改道的事件也极易发生。黄河即因大量的泥沙沉积在下游河道里,引起下游河床不断淤积抬高,成为高悬在华北平原上的“地上河”。黄河在历史上曾多次改道,溃决次数更是不计其数。1928——1937年间,黄河在1931、1933、1934、1935年曾在下游河道多次溃决。1935年有人在调查灾况报告中进行综纳,“黄河之性,善淤,善决,善徙;而徙由于决,决由于淤。淤之主因,在携挟多量之泥沙”。“河之挟沙既多,则河床易于淤垫;河床淤垫日高,则泄水不畅,势必冲刷堤防;堤防一经溃决,则洪水势如高屋建瓴,一泻千里,不复再返,往往就此改道”[21]。另有人归结,“黄河多挟泥沙,陡落平原,河岸又无泄水湖泊为之调节,坚固厚堤为之御防,则利害昭然,无待龟策”。黄河水患,已成为华北农村的重大危害。 水土流失与地势平坦所造成的溃决隐患,在华北地区黄河、海河、淮河三大水系中都普遍存在,华北三省也因此成为全国水灾多发之地,邓云特在《中国救荒史》一书中指出,“我国历代水灾发生最多之区,即河北河南山东江苏等省,而黄河、永定河、淮河、运河等即其致祸之源也”[40](P73)。黄河横贯河南、山东两省,河北西南角的东明、长垣、濮阳三县亦属此水系;海河主要遍布于河北境内,其平静狂啸与河北人民的命运息息相关;淮河水系自安徽向西向北伸展,对于河南、山东的安危至关重要。三大水系都存在着易于淤淀溃决的严重问题。海河水系主要由漳卫河、子牙河、大清河、永定河、潮白河、北运河、蓟运河等河组成。华北水利委员会1935年指出,“河北各河,每年七八两月雨季时,例发洪水。而各河通病,上游坡陡流急,下游坡缓流弛;一遇洪水,下游低洼之处,淹没随之”[42]。《河北通志稿·水道篇》载,“永定河性最猛烈,自出山而后汇集诸水助其狂澜,携带泥沙东冲西突,倏忽变迁,故古有无定河之称”[43](第四册水道篇卷二)。子牙河上游为滹沱、滏阳两河,其中的滹沱河,“含砂甚多,淤积甚速,故河床高垫,常虞溃溢,颇如永定河”。两河水流常超过子牙河的容水能力,“故宣泻甚难,滹沱滏阳间,从前每成泽国”(44)(第二章P34)。因此,海河成为河北水患的主要源泉。淮河情形也与此类似,再加上黄河经常改道,或夺海河水道入海,或抢淮河水道入海,黄、淮、海三河或交替发作,或一齐并发,华北三省成为永无宁息之地。 (二)人地矛盾加剧了生态环境的恶化 据史料记载,中国人口自明清尤其是乾隆嘉庆年间以惊人的速度增长,从乾隆十八年(1753)的1.03亿激增到嘉庆十七年(1812)的3.62亿[45](P261-262),在五十年的时间内中国人口翻了近两翻。到民国成立时,全国人口已逾4亿。在同一时期,华北各省的人口也急剧增长。据其所载,邯郸县人口光绪初年为58694人,光绪19年为77673口,1928年则为156922口[46](卷四行政卷),50年间增长了1.67倍;在同一时期,南皮县人口由102825增长为208234人[47](卷二),人口净翻一翻。村庄的增加也能反映乡村丁口日蘩状况。盐山县据康熙志载村庄仅百余,同治志中已为641村,民国县志中又增为701村[48](卷四法制略)。香河在康熙朝时157村,至民国统计时已增为339村[49](卷一)。 人口的增长加剧了人地矛盾。随着人口的增长,人均土地迅速减少。为维持生计,人们开始向原本不宜农作的地区进发。山坡高地被砍去树丛,种植几年玉米地力耗尽之后,便转而他徙;草原植被被焚毁耕作,贫瘠的土地出产不多,却引起了土地的大片沙化。人口与农作的增加,对水的大量消耗引起水资源短缺倒在其次,生态环境却因之恶化。自然植被的减少、沙化程度的加深等,无一不在导引着自然灾害的发生。人口密集与旱灾发生之间的关系,民国时人已深有感触。《邯郸县志》即提到,该县“村落繁多,人烟稠密,因而树木鲜少,更无森林之可言。影响所及,遂至近年以来雨量缺乏,或且酿成旱灾”[46](卷二疆城志)。 渴求土地情势之下,河淤沙床亦被开垦耕种。地方政府对此项行为往往并不干涉。蓟运河所属之七里海与扇河淀“本无大源,遇旱辄竭。附近居民常占耕为业,报垦升科,而地方有司不察其为淀与海也,乃听其阻塞或反以开荒增赋为已。最此真观目前之小利而忘日后之大害者也”[43)(第七册水道篇卷六)。水患的多发,与人们耕种河床堤淀的行为有着直接关系。首先,河床淤淀本为河水流经之地,一旦河水突来,在此居住耕种者必遭水淹。换句话说,因为人们耕种河床,河水在自己河道中流淌时竟也会引起水灾,这不得不说是人口压力所导致的水患。其次,人们为多得土地,尽力挤占水域的河床,而将原本宽阔的河流用堤坝限制到狭窄的河道中。对于此举利害,《河北通志稿》中有云:“虽多增一耕种之地,而淀中实减少一受水之区,故水非有甚加于前乃盛水者日形浅狭,以致得不偿失耳。”[43](第三册水道篇卷一)堤坝虽是为了防水,但其作用有时也适得其反,“约束愈严,冲决愈甚”[43](第四册水道篇卷三)。 (三)水利设施的严重不足 从华北三省水田与旱地的比例中,可以约略看出华北旱灾的真实原因。在华北三省,没有灌溉设施、纯粹靠天吃饭的地方占绝大多数。据统计,在三省之中,平原旱地所占比例最为庞大,冀鲁豫三省分别为85.2%、85%和80%,其次为山坡旱地,三省比例分别为6.6%、13%和13%,而水田所占比例最少,分别为8.2%、2%和7%。[50]也就是说,华北三省能够灌溉的土地平均只有二十分之一左右。据北宁铁路局30年代调查,香河县农地除菜蔬“有引井水灌溉者”,“各种杂粮均利用雨水,不施灌溉”;昌黎“旱田仅恃雨水润泽土壤,尚无需用人工灌溉者。园地每隔五日灌溉一次,水之来源,多系井水”[51](P1045、1605)。此处的园地,所指必是菜地。由此可知,冀东地区除园地需水灌溉外,其他粮食作物一般均靠天吃饭。 水浇地面积的分布在各地并不均衡,北平四郊农地灌溉面积比例如表2: 表2 北平市四郊农地灌溉面积

资料来源:北宁铁路局1936年编印:《北宁铁路沿线经济调查报告》,第109-110页。 由表2可见,北平四郊农地的灌溉面积比例平均为14.4%,虽比华北三省总体为佳,但其情况也远非理想。六分之五的田地靠天吃饭,不能不说是农业的悲哀。 此外,水利工程失穆和国民党当局防灾意识薄弱也是遭致华北灾情的重要因素。长期以来,华北防治水灾的措施主要是修筑河堤。由于河床淤垫日高,堤坝几乎成为防范水灾的全部。华北境内河道纵横,绵延数千里。每一水系均呈网状分布,其堤坝之总长无法计算。即便不是河政失修,要保证所有堤埝的完好无损也远非易事,更何况在多事之秋的民国时期。经费短缺及被挪用侵占向来是水利部门的通病,所异的仅是轻重的区别。由于堤坝甚多,中央及省政府所能护理的仅为官堤,其他则难以顾及。以河北为例,因经费所限,该省河务“仅能就各河官修堤工,分别酌事岁修,并于大汛期间,督饬该管河员,注意防护而已。其官工以外之各河民堤,则为官方力难兼顾,不得不仍由关系村庄负责岁修,而本省农村,数遭兵燹灾侵,经济概处困窘地位,修堤防水固属关系个人身命田庐,所以力所不逮,遂不免时有溃决。此本省普通水灾,多由于民堤不固所造成也”[52]1912——1929年黄河在河北濮阳、长垣、东明三县的7次漫决中,6次事故出在民堤上,出在官堤者仅1次[53]。由于地方不靖以及官员的疏忽,民堤几乎总是得不到应有的防护。1929年5月,河北省建设厅即因岁修期间,向归民办的各河防务“已经动工之处甚少,而向未动工之处甚多”,训令安新、蠡县、容城、新镇、博野、文安等14县县长“遵照迅速办理”[54]。 综上所述,1928-1937年华北遭致严重的旱涝灾害,固然由其华北特殊的气候与地质因素,但人为的生态破环和水利实施的严重不足,不能不说是其根源所在。 【参考文献】 [1] 豫灾损失[N].(天津)大公报,1932-02-03. [2] 河南洪水浩劫为数十年所仅见[N].(天津)大公报,1931-07-18. [3] 大好中原半浸洪流[N].(天津)大公报,1931-08-13. [4] 各省水灾概况[N].(天津)大公报,1931-08-08. [5] 豫鄂之灾祸[N].(天津)大公报,1931-09-26. [6] 河南灾情异常惨重[N].(天津)大公报,1931-10-05. [7] 洛阳之水灾[N].(天津)大公报,1931-10-16. [8] 河南水灾实况[N].(天津)大公报,1931-10-26. [9] 河南各县水灾调查一览表[J].河南民政月刊,1931,(1). [10] 中国经济年鉴(1934年):下册[Z].上海:商务印书馆,1934. [11] 冀民何辜遭此灾难[N].(天津)大公报,1932-08-16. [12] 民国二十二年黄河水灾调查统计报告[J].黄河水利月刊,1934,1(3). [13] 鲁灾损失之统计[N].(天津)益世报,1933-07-17. [14] 陈铁卿.关于本省黄河水灾事项纪要[J].河北月刊,1933.1(9). [15] 长垣惨状[N].(天津)大公报,1934-01-23. [16] 黄河凌汛出险,长垣百七十余村沦陷[N].(天津)益公报,1936-01-18. [17] 河北省救济黄河水灾概况及统计报告[J].河北月刊,1935,3(10). [18] 豫省水灾惨重[N].(天津)大公报,1934-08-15. [19] 鲁西洪水泛滥益广[N].(天津)益世报,1935-07-15. [20] 鲁灾十年难复[N].(天津)益世报,1935-08-08. [21] 江河八省水灾调查与统计[J].实业统计,1935,3(6). [22] 豫省滑巩两县惨遭黄灾实况[N].(天津)益世报,1935-08-27. [23] 二十四年水灾最重各县灾情表[J].河北省民政月刊,1936,(2). [24] 永年麦收完全无望,[N].(天津)大公报,1928-04-26. [25] 灾民两万万[N].(天津)大公报,1928-11-05. [26] 河南全省灾情(续)[N].(天津)大公报,1929-01-24. [27] 为数可骇之中国各省灾民[N].顺天时报,1928-11-28. [28] 五百万灾民,旱雹兵蝗不堪历数,冀鲁灾区六十五县[N].(天津)大公报,1929-03-26. [29] 民国二十三年各省灾情简表[Z].赈务委员会编制,1934. [30] 民国二十三年全国旱灾调查[J].农情报告,1934,2(11). [31] 磁县春荒米贯[N].(天津)大公报,1935-05-02. [32] 巨鹿旱象已成[N].(天津)大公报,1935-05-04. [33] 永年河水干涸[N].(天津)大公报,1935-05-07. [34] 豫省灾区广漠[N].(天津)益世报,1937-01-16. [35] 豫西灾民死亡累累[N].(天津)益世报,1937-06-08. [36] 苏文耀.民国二十三年河北治蝗经过[J].河北月刊,1935,3(3). [37] 李文海.中国近代十大灾荒[M].上海:上海人民出版社,1994. [38] 十八年十九年河南等十二省被灾县数比较表[A].民国十九年赈务统计图表[Z].赈务委员会编制,1930. [39] 河南省政府秘书处统计室编印.表九灾害损失估计表[J].河南统计月报,1936,2(8). [40] 邓云特.中国救荒史[M].上海:上海书店,1984. [41] 卜凯.中国土地利用[N].金陵大学农学院农业经济系,1941. [42] 独流入海减河工程计划书[J].河北月刊,1935,3(2). [43] 王树楠编纂.河北通志稿[M].河北通志馆编印,1932. [44] 中国经济年鉴(1934年):上册[Z].上海:商务印书馆,1934. [45] 梁方仲.中国历代户口、土地、田赋统计[M].上海:上海人民出版社,1980. [46] 邯郸县志[M].1933年铅印. [47] 南皮县志[M].1932年铅印. [48] 盐山新志[M].1916年铅印. [49] 香河县志[M].1936年铅印. [50] 张心一.河北省农业概况估计报告[J].统计月报,1930,2(11).山东省农业概况估计报告[J].统计月报,1931,3(1).河南省农业概况估计报告[J].统计月报,1931,3(2). [51] 北宁铁路沿线经济调查报告[Z].北宁铁路局编印,1936. [52] 民国二十二年河北省水灾状况之调查表[J].河北月刊,1934,2(4). [53] 河北省河道交通事项调查[J].河北月刊,1933,1(6). [54] 河北省建设厅训令第821号[Z].河北省政府公报(第282号),1929-05-09. (责任编辑:admin) |