|

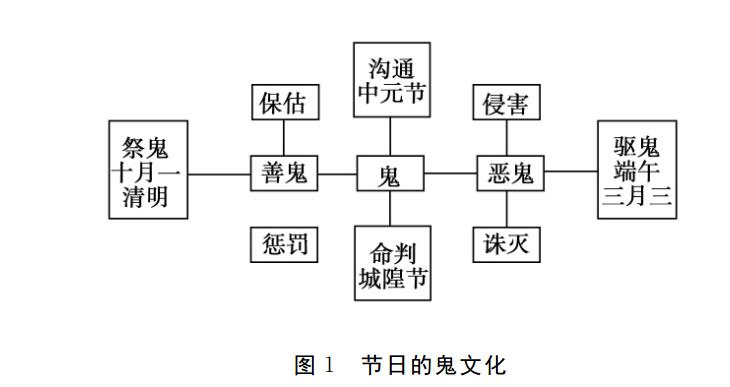

(三)象征实践的观点 巫觋仪式是鬼文化象征实践的主要方式。以巫觋仪式为特征的鬼文化是人类学家最有心得的研究领域,埃文思—普里查德的《阿赞德人中的巫术、神谕和魔法》是这方面的代表作。 中国传统社会,巫道、佛教仪式中有大量与鬼的交流,换句话说,巫觋的功能与鬼沟通而帮助人们摆脱灾难。巫覡通过“事鬼神”而治病,因为人的许多病因是有鬼附身。通过与鬼沟通,或者驱鬼,达到治病目的。《春秋公羊传·隐公四年》有“钟巫之祭”,何休注:“巫者,事鬼神,禳解以治病求福音也。”如今的很多病,可以说也是鬼——破坏秩序之鬼——附身,需要人们去破解。 节日仪式无论对初民还是在现代社会都是十分普遍的。中国四大鬼节为三月三、清明节、七月十五、十月初一。江淮江南一带称农历三月三为鬼节,人们认为这一天有鬼魂出没,因此人们会在夜晚家中鸣放鞭炮吓走鬼魂,达到驱鬼的目的。至于清明扫墓的习俗由来已久,这天人们寄托哀思,也与祖先之灵进行沟通,送上食物钱币,让祖先享用。七月十五既是民间的鬼节,又是道家的中元节和佛教的盂兰盆节。笔者曾经研究的福建蓝田有兰盆节、即盂兰盆会,蓝田当地俗称做兰盆,是超度亡灵的时间,做兰盆在村东的玉京观,每年从七月十三开始,全村人吃斋五天。在玉京观有道场,搭“蒙山”高台。十五晚上子夜时分,和尚在台上施斋给鬼吃,会有许多小孩子在台下拾斋。同时放灯船迎渡鬼神进来。十六日烧鬼厝,十七日“放水仙”送鬼,“水仙”是一只只小灯船,有几百只,放入龙舞溪,十分壮观。玉京观过去有几亩“兰盆田”,田租用于每年的祭祀开支。马林诺斯基描述过美拉尼西亚的鬼节,鬼节是阴阳两界之人团聚的日子: 一年一度的鬼节,灵都由土马(死后鬼魂去的Tuma岛)回本村来。给他们搭一个特别高的台子,以便坐在上面,临高下望,观望活的亲属在底下的行动与娱乐。食物积聚的很丰富,以使他们喜欢,且以满足活人。这一天,村长的房子与重要富厚人家的房子之前,都将贵重品摆在席上。村中要有许多禁忌,以免伤害了鬼魂。 不难看到,这类仪式与中国的七月十五之鬼节十分相似。 十月初一,谓之“十月朝”,亦称“祭祖节”。人们怕在冥间的祖先缺衣少穿,因此,祭祀时除了食物、香烛、纸钱等一般供物外,在祭祀时,人们还把冥衣焚化给祖先,因此又称为“烧衣节”。 节日的鬼文化充满了象征的意义(参见图1)。与鬼相关的各个节日形成了一个互补的系统。  (四)社会功能的观点 巫鬼的社会功能是保证社会的集体秩序,史禄国在《通古斯人萨满教总论》中曾经称通古斯萨满是氏族的“安全阀”。因为在这些社会中,只有萨满可以统治那些凭依在氏族成员身上的有害精灵,从而安全维持和延续人们的生活秩序。“对氏族成员来说,萨满信仰就是他们的世界观、人生观、生活规范、生活感觉。因此氏族萨满的去世也就是‘安全阀’的破损及最大的危机。” 一位1940年代在西南联大教书的斯图尔特以基督教中心的观点看中国,其中也描述了中元节,他称之为供喂饿鬼的仪式,他接着说道:“就是这些难以理喻的信念长期地奴役着这个民族的绝大部分人”。他还描述了道教与鬼的关系,并论述了道教的种种劣迹:“他们到处散布谎言,指望搅得人心不安,好从中渔利。”他还例举了一个关帝的“拯救令”,大意是说今年七分之一的人要死于天灾。要避灾,就要散发拯救令,散发10份躲过小灾,散发百份躲过大灾,不散发的人要吐血而死。“今年八月到九月间,人要无数地死去,到了十月鸡鸣犬吠声都要消失(据说这些动物要被吓住,平常他们是那么勇敢地和鬼在夜间搏斗)。到半夜十二点,将会听到从各处涌来的无数鬼怪在不停地嚎叫,这时,千万不要作声,以防灾祸降临。”解救的方式就是服用关帝开出的药方,用朱砂写符咒。 这个例子,很像《叫魂》。因为对待到处散布谣言的说法与孔飞力在《叫魂》中描述的国家立场十分相似。换句话说,一个社会越不安定,对谣言的敏感程度越高。谣言能够四起,说明了那个社会中不稳定的因素很多。因此,对于发生在1768年的妖术恐慌,政府十分紧张地将之归为“惑众”。除了显而易见的割辫削发直接有违律法,更深刻的原因是: 一个没落王朝若是失去了天命,其信号便是民间的动乱。反之,一个王朝若属天命所系,其象征便是百姓的安居乐业。在这一意义上来说,妖术可被视为帝王上天崇拜的一种“黑色”对立物。合法的祭祀会使百姓产生国家稳固并会给他们带来好处的信念;同样,妖术会给人造成不稳定会大难临头的印象。 《叫魂》以鬼魂表达了国家与社会秩序的联系。鬼从生命状态的中性表达,变成为社会规范中的恶鬼和地狱中的角色,亦反映出鬼文化的建构过程。人们正在经历的2012年,也早有“2012人类大劫难”的传言风靡全球。之所以风靡,显然与人们对未知的恐惧有关。虽然今天多数人不一定会用巫鬼一类来引导行为,但是哪怕是在玩笑中,仍然不乏祷告和祈福。 (责任编辑:admin) |