|

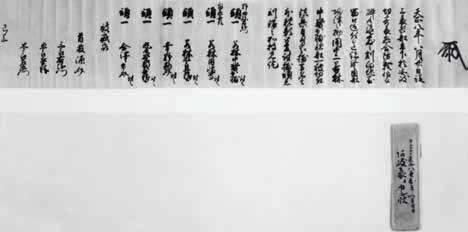

【内容提要】《抗倭图卷》与《倭寇图卷》两幅画卷在中国绘成,记录了中国击退于“弘治”年间来袭的日本大倭寇的战功。画卷中被明军镇压的“弘治”倭寇船,是由大有义镇、大内义长等在西日本具有雄厚实力的战国大名派遣出的。 【关键词】抗倭图卷 倭寇图卷 日本弘治年间 大有义镇 大内义长 前 言 在中国和日本的有关机构中,分别珍藏着一幅描绘16世纪倭寇侵扰和明军抗倭主题的“倭寇”图卷。近年来,随着对两幅图卷研究的加深,其描绘内容和制作背景等逐渐浮出水面。 孙键、朱敏和陈履生都曾对中国国家博物馆所藏的《抗倭图卷》作出解读,考察了图中所描绘的战斗场面。其中,孙键认为该图反映的是嘉靖三十四年(1555年)王江泾之战的场景,并推测其绘制年代应在嘉靖四十一年(1562年)以前,即总揽中国沿海地方军务的工部侍郎赵文华与实际督率防倭明军作战的胡宗宪二人事业的巅峰时期。朱敏也认为,该图描绘的是王江泾之战明军获胜的情景,但推测该图为总督张经的部下或家属为追思其战功而委托画师所作,因为张经就是该战役的指挥,因未逢迎赵文华而遭贬官。而陈履生从美术史的角度得出该图属于吴门派文人画的结论,同时指出该图描绘的场面不同于王江泾地区的地形和风貌特征,由此认为:与其说该图是描绘一场特定的战斗,不如说是期待还朝的赵文华为记录“嘉靖大倭寇”告终的事实和自己的功绩而请画师绘制的。 东京大学史料编纂所珍藏的《倭寇图卷》一直以来备受关注,并有诸多研究积累。其中引人注目的新成果是须田牧子所作的内容解说及论证。须田从中国国家博物馆所藏《抗倭图卷》中倭寇船旗帜上标记的“日本弘治(一年)”年号(图一)切入,借助红外线摄影的成果,找寻出更多文字信息,确认了《倭寇图卷》卷首处由远而近驶来的倭寇船旗帜上有“弘治(四年)”的年号(图二)。而《抗倭图卷》中的另一艘倭寇船旗帜上也有“日本弘治(三年)”的年号(图三)。而正是在弘治三年(嘉靖三十六年、1557年),浙江总督胡宗宪从日本九州诱使倭寇头领王直至浙江舟山并将其擒获。其后,又在弘治四年(嘉靖三十七年、1558年)将王直囚于杭州按察司。须田认为这两个年份象征了“嘉靖大倭寇”的终结,继而作出推论:《倭寇图卷》和《抗倭图卷》并非描绘某一特定战役,而是象征性地描述了“嘉靖大倭寇”事件中明军的获胜。画师选择了弘治三年和四年作为其代表年份。 如上所述,中国学者结合明朝的社会状况对《抗倭图卷》进行解读,在内容分析和历史定位方面取得了进展;之后,中日双方学者又着手对两幅图卷的画面本身进行比较研究。共同研究取得了一定进展,论点主要聚焦于绘画的主题和动机,然而在两幅图卷的绘制目的是描绘某场特定战役还是象征明将战功这点上仍存在分歧。 为深化研究,本文将从新的视角对两幅图卷加以分析。以上列举的各项研究侧重揭开画师和绘制意图之谜,更多关注镇压倭寇以恢复东南沿海地区稳定的明朝一方。如果我们转换一下视角,从被镇压的倭寇一方来分析两幅图卷,会有什么发现呢?作为“嘉靖大倭寇”的日方主体,被赵文华、胡宗宪指挥的明朝官军所剿杀的倭寇船队从何而来?另外,《抗倭图卷》描绘的被明军擒获押走的倭人又是些什么人?针对这些问题,本文将从两幅图卷的倭寇船上只标“弘治”年号的旗帜入手,进行考察。 一 日本“弘治”年号旗帜倭寇船的派遣者 在《抗倭图卷》和《倭寇图卷》中,各有一艘倭寇船,悬挂着写有日本“弘治”年号的旗帜。既然如此,且不论是绘画是为表现特定战斗场面还是象征战功,都可以肯定一点:图中描绘的这两艘船是日本船只,在弘治年间来到中国。所幸,日本弘治年间只有元年至四年,相当于明嘉靖三十四年至三十七年,即公元1555年至1558年。处于战国时代末期的日本社会,谁会有力量派遣一支船队横渡东海驶向奉行海禁的明朝呢? 首先需要关注的是下文所述的日本战国诸侯与明朝往来的一系列记录。 为对付嘉靖年间违反海禁、肆意在中国沿海进行走私贸易的倭寇,浙江总督杨宜在嘉靖三十四年(弘治元年、1555年)派遣郑舜功至日本。郑舜功同年四月从广州出发,经福建、琉球至日本,北上九州东岸在丰后地区登陆。他向室町幕府派出使者要求禁制倭寇,本人则留在丰后,后于嘉靖三十五年(弘治二年、1556年)回国。在他回国之际,统治丰后的战国诸侯大友义镇(宗麟)令使僧清授与他同行,并对要求禁制倭寇一事发出了回函。《明世宗实录》中记载:“前总督杨宜所遣郑舜功,出海哨探夷情者,亦行至丰后,丰后岛遣僧清授附舟前来,谢罪言:前后侵犯皆中国奸商潜引小岛夷众,义镇等初不知也。” 杨宜派遣郑舜功登陆丰后的目的在于了解日本形势。对此,大友义镇派遣使僧,就倭寇的罪行向明朝致歉,并声明近年来在中国沿海违反海禁进行走私贸易乃中国奸商勾结日本人所致。中国的史料记载大友义镇就倭寇活动“谢罪”。而“谢罪”一词显示:明朝政府认为日本战国诸侯大友氏应对勾结王直等奸商干犯海禁进行国际走私贸易负责。从郑舜功在丰后登陆后一直留在大友氏处一事可看出,明政府视大友义镇为日本一方可以节制倭寇的关键人物。 弘治年间可谓丰后大友氏在西日本地区发展的黄金时代。这一时期,大友义镇将势力从丰后扩张至九州北部地区,而在统治周防的诸侯大内义隆逝后,随之将其弟大友晴英(即大内义长)送至大内家族继承领主之位,结成大友—大内联盟。当时,西方人绘制了许多能够反映日本情况的地图。葡萄牙耶稣会士路易斯·特谢拉(Luis Teixeira)在1595年绘制的日本地图中,将本州标为“IAPONIA”,将整个九州标为“BVNGO”(丰后)。又如,荷兰地理学家彼得鲁·波提斯(Petrus Bertius)在1610年绘制的亚洲图中将本州标记为“Iapan”,将整个九州岛标记为“Bungo”(丰后)。可见16世纪后期接触日本的西方人将九州误认为是从“IAPONIA”(或Iapan)中独立出的丰后即“BVNGO”(或Bungo)国。实际上,以大友—大内联盟为起点的丰后大友氏的黄金时代,其两次高峰期合起来也不过20年。然而在接触他们的外国势力看来,大友氏已将势力扩张至九州全域,正可谓“九州大邦主”。为宣谕禁止倭寇而来访的郑舜功和下文中将提及的蒋洲两人,在日本逗留期间都将主要精力放在与丰后大友义镇的谈判上。另据《日本一鉴》记载:郑舜功不仅见到了身为领主的大友义镇,还与臼杵鉴续、吉冈长增等大友政权中的7位核心人物也有过交涉。由此可见,无论葡萄牙人还是明朝,都视大友氏为九州地区实质上的统治者,能够节制盘踞在九州岛各地的倭寇。 第二个值得关注的是翌年即嘉靖三十五年(弘治二年、1556年)的形势。取代杨宜任浙江总督的胡宗宪在同年九月派遣蒋洲和陈可愿至日本。当时的记载如下:“浙直总督胡宗宪为巡抚时,奏差生员陈可愿、蒋洲往谕日本,至五岛遇王直、毛海峰,先送可愿还,洲留谕各岛,至丰后阻留,转令使僧前往山口等岛宣谕禁戢。于是,山口都督源(大内)义长且咨送回被掳人口。咨乃用国王印,丰后太守源(大内)义镇遣僧德阳等具方物奉表谢罪,请颁勘合修贡,护送洲还。” 胡宗宪派遣的蒋洲和陈可愿先到达日本五岛,在这里见到了王直等人。而后陈可愿为报告与王直会见的内容先行返明,蒋洲则留在日本向各地宣谕禁制倭寇。蒋洲在丰后时曾派遣使者至山口地区宣谕禁制。山口战国诸侯大内义长在收到宣谕后决定将被倭寇掳掠的中国人送还回国,同时要求凭借“日本国王之印”而获准朝贡。另外,丰后的大友义镇也在送蒋洲回国时,派遣使僧德阳同行并献上贡品。他在表文中就倭寇之事谢罪,并请求颁布勘合准许朝贡。 蒋洲在嘉靖三十五年(弘治二年、1556年)十一月三日发给统治对马地区宗氏的咨文中说明:“近年以来,日本各岛小民假以买卖为名,屡犯中国边境,劫掠居民。”即日本人以经商之名入侵中国沿海,劫掠民众。又声明:“自旧年十一月十一日来至五岛,由松浦、博多,已往丰后大友氏会议,即蒙遍行禁制各岛贼徒,备有回文,拨船遣德阳首座等进表贡物。”通知对马宗氏:自己从五岛经由松浦、博多来到丰后,在丰后与大友氏交涉禁制倭寇一事,已得到了大友氏的同意及回函,并由德阳携表文、贡物陪同他自丰后出发回国。 让人感兴趣的是大内义长和大友义镇收到蒋洲宣谕后的反应。首先,大内义长使用的日本国王印现藏于毛利博物馆,印面为边长10厘米的正方形,樱桃木制,上书“日本国王之印”。附有一张义长出具的证明,写着“日本国昔年钦奉大明国敕赐御印壹颗”,说明其由来。其落款日期是弘治二年(嘉靖三十五年、1556年)十一月,正是日本“弘治”年号。同时,大友义镇奉上表文请求明朝颁布新的勘合符。 上述大友义镇、大内义长与明朝的往来正反映了“弘治”年间西日本地区最有实力的战国诸侯对明外交政策的特征。众所周知,明朝和日本之间的勘合贸易在后期实际上是由大内氏以日本国王的名义派船朝贡。明朝方面想来也深知大内氏作为贸易继承者之名字,而从大友家过继到大内家的义长也试图仰仗大内氏的权威从朝贡贸易中分一杯羹。《明世宗实录》的记载为“丰后虽有进贡使物,而实无印信勘合,山口虽有金印回文,而又非国王名称”。即分别以大友义镇和大内义长未持勘合和不用国王名义拒绝了其朝贡请求。而此文提供的重要信息在于:在明朝看来,大内义长在“回文”中所捺木制“日本国王之印”(仿造印)的印文符合永乐二年(应永十一年、1404年)永乐皇帝赐予室町幕府将军足利义满的正规“金印”的印迹。没有记录表明室町幕府的将军封存在幕府仓库中的明朝御赐“金印”是如何转至大内氏之手,又在何时遗失。实际上,在义长继承大内家户主地位的天文二十一年(1552年),真正的“金印”已经遗失。蒋洲在嘉靖三十五年(弘治二年、1556年)十一月三日遣使者至大内义长处,交送了一封与前述发给对马宗氏的咨文内容相同的咨文。对此,大内义长回文表示要在当月之内将被倭寇俘虏的中国人送还回国,并加盖仿造的木制“日本国王之印”。为了不让蒋洲的使者察觉敕赐“金印”遗失之事,义长在出示仿造印文的同时,还附上了“金印”的证明,注明“日本国昔年钦奉大明国敕赐御印壹颗”这一由来,并附上自己的签名,然后将其放入残存的敕赐金印盒中向使者展示。 本文关注的第三点,是从嘉靖三十六年(弘治三年、1557年)到翌年明军镇压倭寇过程中,日本战国诸侯派遣的入明使节的行动。为诱使倭寇的首领中国人王直归顺,胡宗宪抚犒其母子,免除其前罪,并传递政府将宽海禁、许贸易的消息。史料表述为:“宗宪与直同乡,习知其人。欲招之,则迎直母与其子入杭厚抚犒之,而奏遣生员蒋洲等持其母与子书往谕以意谓,直等来,悉释前罪不问,且宽海禁、许东夷市。直等大喜,奉命即传谕各岛如山口、丰后岛,岛主源义镇(即大友义镇)等亦喜,即装巨舟遣夷目善妙等四十余人随直等来贡市,以十月初至舟山之岑港泊焉。” 从胡宗宪处得知明朝欲宽海禁的消息后,王直立即与山口、丰后等西日本各地的领主联络。大友义镇获悉明朝将开互市后,立即建造“巨舟”,派使僧善妙等40余人随王直回国,并于十月初在浙江舟山岛的岑港靠岸。但本该获准入港的贸易船队在岑港受到的待遇如下:“岑港倭凡五百余人于(嘉靖)三十六年十一月随王直至求市易。及王直被擒,见官兵侵逼烧船……(毛)海峰遂绝与倭目善妙等列栅舟山,阻岑港而守,官军四面围之。”船队成员虽在岑港登陆,但由于王直被明政府逮捕,其麾下的毛海峰就与大友氏使僧善妙等分别设置防守栅栏以阻止从四周围攻的明军进入岑港。胡宗宪提出的缓和海禁、开放互市原来只是诱捕倭寇头目王直的计谋。同行而来的大友义镇船队也被明朝政府视为海盗船队的同伙(即倭寇)而遭到攻击。在岑港攻防战中,大友氏船队因部分船只被烧损,故在舟山内陆“上山据险屯驻”。至次年嘉靖三十七年(弘治四年、1558年)七月,“携带桐油铁钉,移驻柯梅造舟”,即收集造船所需的物资后转移至岑港背后的柯梅,开始建造新船。对此,明朝方面屡次发动猛攻,但“浙江岑港倭徒巢柯梅,总督侍郎胡宗宪屡督兵讨之,不能克”。同年,使节团 “至十一月舟成,于十三日开洋去”。据史料记载,“浙江柯梅倭驾舟出海,总兵俞大猷等自沈家门引舟师横击之,沉其末艘,稍有斩获,各贼舟趋洋南去”。当时明朝官兵攻击的战果仅仅是击沉其殿后的船只,其他船只得以逃脱并驶往南方海面。 但是,因谈判受挫从舟山柯梅出发的大友氏船队并没有就此踏上回国之路,而是沿中国海岸南下出现在福建浯屿。史料记载:“浙江前岁舟山倭移舟南来者,尚屯浯屿”,“福建浯屿倭始开洋去,此前舟山寇,随王直至岑港者也”。他们在受到明朝官军的猛烈攻击后仍能成功逃脱,并驶至华南海域伺机进行贸易。这一事实一定程度上显示了16世纪倭寇的组织形态。 在尚未统一、只有地方割据政权的日本战国时代,被明朝政府视为可节制、统驭倭寇的日本的最高首领,一定是像大友义镇和大内义长一样的战国诸侯。掌控地方政权,占有环中国海之一隅(日本的九州和中国地区)的领地,具有建造大船的技术和财力,且有以直辖的水军为轴心的政治和军事力量,足以统治领地内沿岸的海上势力。 大友义镇的船队从舟山转移至福建浯屿,此举显示出日本战国诸侯对贸易态度的转变。在明确无法从明政府取得继续勘合贸易的许可后,他们就改变战略,转移至戒备松弛的华南海域,寻找走私贸易的机会。这种转变后的贸易态度,真实地反映了册封体制下日本地方领主(日本史所谓战国诸侯)对亚洲外交的真实心态。从日本史的角度来看,16世纪的大友义镇和大内义长都是位于日本列岛边缘地区的战国诸侯,他们在以中国为中心的环中国海地区的世界秩序中,一方面立足于册封体制的外交秩序与明朝往来的一面;而一旦断定无法实现其利益诉求,他们作为倭寇的一面便显现出来,也就是说他们具有两面性。 而明朝方面,在工部侍郎赵文华和浙江总督胡宗宪看来,在嘉靖年间的倭寇活动中,这些日本战国诸侯颇具实力,与王直相勾结,图谋从事贸易,他们派遣的访明船队中基层将士的活动才是可能动摇册封体制这一国家根基的真正外患(即倭寇)。可以想见,以回应禁制倭寇并陪同到访官员郑舜功、蒋洲回国为形式,来请求明朝准许其朝贡,大友义镇和大内义长遣明船队的行动给明朝带来了相当大的冲击。接到蒋洲要求禁止倭寇的咨文后,大内义长将家族所传木印“日本国王之印”的印文与日期为“弘治”二年十一月、注有“日本国昔年钦奉大明国敕赐御印壹颗”的证明一并交于使者,令其入贡(即所谓伪使入贡),而明朝方面核对“金印”和“回文”时并没有发现问题。后来,因表文签名与国王名称不符而被拒绝了朝贡要求。大内氏船队转而在近海进行走私贸易获利,这激怒了负责剿灭倭寇的赵文华和胡宗宪,在明朝官民的心中也深深烙下了日本“弘治”倭寇这一印象。而大友义镇的船队随同王直至中国,于嘉靖三十六年(弘治三年、1557年)十月在舟山岛岑港登岸,请求朝贡。《明世宗实录》中特意用“巨舟”一词来描述,表现了船只巨大这一特征。位于杭州湾入口处的舟山岛周围,有频繁往来的朝贡船只穿越东海。但众多的船只中,独有大友船队的船被称为“巨舟”,不仅构造巨大,而且规模巨大,给人的印象就是一支与王直勾结、伺机进行走私贸易的倭寇船队。 《抗倭图卷》和《倭寇图卷》的画师特意在倭寇船只的旗帜上注明“弘治”这一日本年号,不言而喻是要表现“弘治”年间从日本渡海到中国沿海进行走私贸易和掠夺的倭寇船队。《明世宗实录》、《日本一鉴》以及日本残存的有关日明往来的史料表明:这一期间数次至中国进行大规模活动的正是日本战国诸侯大友义镇和大内义长派遣的船队。其船队拥有“巨舟”、持捺有“弘治”年号的“日本国王之印”的印文到明朝请求朝贡,对于明朝的海防官兵构成了极大的威胁。实际上,在朝贡遭到拒绝时,他们马上就暴露出倭寇的本来面目,辗转防卫薄弱的地区,与王直等勾结进行走私贸易,并在交易被拒绝时转而为盗。于是,为了对付日本的“弘治”大倭寇,工部侍郎赵文华和浙江总督胡宗宪在嘉靖三十六年(弘治三年、1557年)将中方的倭寇头目王直捕获,又于翌年成功地驱逐了与王直勾结的大友义镇使僧德阳和善妙等人。《抗倭图卷》和《倭寇图卷》这两幅图卷描绘的内容都是明军击退日本“弘治”年间的来犯倭寇,终结“嘉靖大倭寇”的丰功伟绩。虽然由此无法判断其制作人是赵文华还是胡宗宪或是其他人物,但至少可以断定:为明军所镇压的“弘治”倭寇船队属于大友义镇和大内义长等当时称雄西日本地区的战国诸侯。 二 战国诸侯的水军与倭寇 如果前文的结论成立,《抗倭图卷》和《倭寇图卷》中描绘的悬挂“弘治”年号旗帜的倭寇船队为日本战国诸侯大友义镇和大内义长所派遣,那么图中从中国沿海村庄登陆掠夺并与抗倭明军作战的,就应是日本战国诸侯麾下的水军。 西日本地区的战国诸侯们在自己的领地拥有诸如长门赤间关和丰后佐贺关之类的良港,把自古以来生活在此的海民编入自己的家臣团,用以组织训练有素的水军。这一史实已经为许多前辈学者所证明。 以下笔者举16世纪后期被称为大友氏的水军大将若林一族为例进行说明: 若林氏是丰后国海部郡地区成长起来的海上领主,自古有海部(古代大和朝廷编制的部民之一,掌握海航技能,向朝廷贡奉水产——译者注)历史和传统。在中世后期被编入战国诸侯大友氏的水军。其原籍是佐贺关半岛南部面向臼杵湾的海部郡佐贺乡一尺屋。黑潮北上经由丰后水道,在伊予佐田岬和丰后佐贺关半岛对峙的丰予海峡(古称“速吸濑户”)处突然变得非常狭窄。半岛最尖端的佐贺关和位于其南面的一尺屋都是位于外洋航路和内海航路分界线处的港口城市。 若林氏能够成为当地领主,与靠海为生的海部郡历史传统密不可分,这一点在传世的史料中随处可见。例如:16世纪初期,若林源六和越后太守送给大友氏的赠品几乎都是“鲷、腌鲷、乌贼”等海产品。收到这些丰后水道的特产后,大友亲治在感谢信中感叹道“最近东西甚好”。另外,大友政亲曾催促若林源六供应 “敷网之丝”。还有,天文(1552-1555)末年,真那井地区的渡边氏“渔网”用尽之时,大友义鉴曾几次试图从海部郡的上野氏和若林氏处调集“渔网”。上述史料均表明若林氏的生产活动很大程度上依赖海的恩赐。从若林氏领主若林镇兴大概于元龟三年(1572年)写给同族成员的信函得知:若林镇兴除“领地”和“住宅”之外,还从父亲那里继承了“敷网船”。对继承海部传统的领主若林氏来说,海上船舶是和陆上的土地、房屋同样重要的财产。除了继承船舶之事,信中还提到若林仲秀15世纪后期以“水居船”为住宅,为大友氏的“海上所需”奔波效命。“水居船”又称“家船”,是一种水上生活用船。由此可以确认:若林氏领有丰后水道沿岸的土地,同时备有可以长期在海上生活的船舶,船舶和土地、住宅一样也代代传承。 大友义统大概于天正十四年(1586年)或次年(1587年)给若林越后入道的信函中写道: “特发此信者,为至口津须告知之详情。虽接连辛劳无尽期,然须派舟一艘以为奔波之用,务必切实安排押运、水手、武器等事”。信函内容为派遣“舟一艘”从丰后国至肥前国的岛原半岛南端的港口城镇“口津”(口之津)。值得注意的是,在派船之际,义统命令若林氏安排船上的“押运”和“水手”。 大友氏向各地派遣的船只中,乘船者和操舵者是何种人等已无法依据史料确认。但从下文给大友义统的一篇军功报告中可以在某种程度上推测出大友水军若林氏的“警备船”的船员构成。 大友义统(签名) 天正八年八月二十日,[毛利氏的]兵船从北部袭来,[与我军]会战于安岐切寄(又称安岐城、安岐乡),[若林水军]展开防御战。挫败敌军后,[若林水军又]追击至海对面之室富(今山口县光市室积港)。诸警备船在归航后不久,于同月二十二日,若林中务少辅(即若林镇兴)捕获敌船一艘。镇兴亲自斩杀敌将建功,其同族亲属、家臣等亦多有斩获。已收到论功请赏之报告,请一一阅之。 野田弥右卫门 首级 一颗 若林中务少辅 讨之 小田原丹后 首级 一颗 若林因幡守 讨之 首级 一颗 若林九郎兵卫尉 讨之 首级 一颗 幸野勘介 讨之 首级 一颗 丸尾野新五兵卫尉 讨之 首级 一颗 合泽市介 讨之 负伤者 首藤源介 三郎右卫门 五郎兵卫 太郎左卫门 如上。 (为尊重原文且便于理解,译文中[ ]内为补充,( )内为注释。译者注)

|