随着北美经济和商业的发展,宗教信仰开始沦落,直到18世纪中叶,北美信仰才开始复兴,这场运动被称为“大觉醒运动”,这场运动的代表人物之一就是著名的清教徒布道家爱德华兹。爱德华兹的宗教思想和布道活动对当时北美的宗教复兴产生了很大的影响。

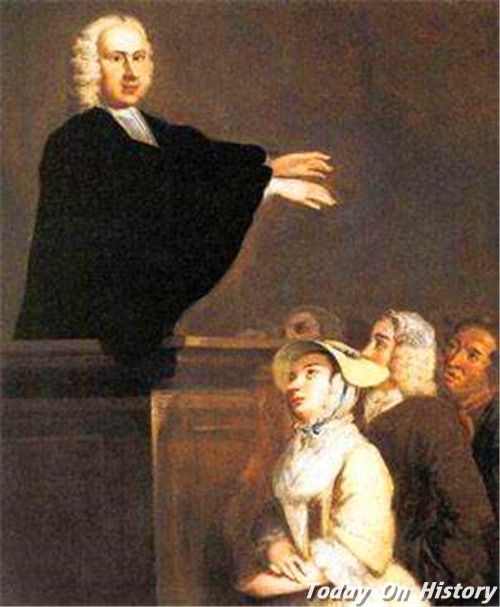

宗教改革运动成了基督教神学的转折点。路德、慈运理、加尔文及其他许多无名英雄改变了欧洲教会的风貌,并为基督教稍后拓展至北美洲的事业奠定了基础。英格兰及北美殖民地的清教主义(Puritanism)即是依据改教运动的精神发展而成。一提到(清教徒)(Puritan),立刻就会让人联想到大声吼叫的牧师,一心阻止众人享乐。抵挡改教运动的人一股脑儿想为清教主义制造这种负面形象。然而事实上,清教主义却与一般人想象的大相迳庭。清教主义乃是一项热心关切灵命复兴、成长,牧者关怀教会信徒的性灵、身体福祉,热切维护并传扬基督教福音对当代的重要性的运动。在十六世纪末叶及整个十七世纪,清教主义乃是全球英语系基督教国家的一股强大力量。 虽然清教主义源起于十六世纪的英格兰,它主要的影响力却发挥于十七世纪的北美殖民地。当时,许多加尔文派信徒迁居至北美洲。十七世纪的英格兰是个下容异己的社会,尤以查理一世统治时期为甚。一六二〇年,清教徒父老从普里茅(Plymouth)扬帆航向北美。一六二七至一六四〇年间,近四千人无惧横越大西洋的危险,定居于北美麻萨诸塞湾沿岸一带。对他们来说,美洲乃是神所赐的「应许之地」,而他们便是神的选民,在被残酷的法老王驱逐出境后,终于在流奶与蜜之地安家落户,在这块陌生的土地上建造新耶路撒冷。或许他们远离了生长的家乡,但却更接近神了。 然而,许多人认为,在十八世纪初期结束之前,新英格兰的清教主义已迷失方向。清教主义似乎已失去动力,余日无多。欣欣向荣的物质发展已使清教徒变得对信仰漠不关心,道德水平日渐低落。基督教在「新世界」(New World)的未来布满阴霾。当时,许多基督教作家的作品中,都流露出漫无目标、意气消沉的气息。老一辈的基督徒开始变得十分怀旧,眷恋昔日的美好时光。下一步该怎么走呢? 一七二七年,情况有了转机。在纽泽西州瑞立顿谷牧会的荷兰裔牧师富瑞林浩生(Theodore Freylinhausen)开始注意到信仰复兴的迹象。正如狂风煽起森林之火般,透过腾能特(Gilbert Tennent)等人的努力,复兴之火四处延烧,从纽泽西州一路烧向宾州及维吉尼亚州。但直到一七三四年,星星之火才爆发成熊熊烈火,演成了历史上知名的「大觉醒运动」(The Great Awakening)。在如今被公认为美国有史以来最伟大、最具影辔力的神学家爱德华兹(Jonathan Edwards)传道后,麻州北安普敦市发生了一连串不同凡响的事。 一七〇三年十月五日,爱德华兹诞生于康乃狄克州东温莎市(East Windsor)。他的父亲是当地牧师,在他的传道下,当地在一七二O年代曾发生一连串复兴。一七一六年九月,爱德华兹进入新港的耶鲁学院(今之耶鲁大学,就读一七二四至一七二六年间,他在母校担任助教。十七岁的时候,他经历了奇妙的改变。当他读到提摩太前书一章十七节时,他蓦然感受到神的伟大及荣耀。他稍后在日记中写道:「读到这些话时,我的魂里充满了神的荣耀,这种新的感受与我过去的经验截然不同。」 一七二六年,爱德华兹辞去耶鲁的教职,开始在北安普敦牧会,与他的外公史多德(Solomon Stoddard)一起服事。当时,史多德被公认为康乃狄克谷的信仰领袖,当地人甚至暗地称他为「史多德教皇」。一七二七年二月十五日,年仅二十三岁的爱德华兹被册封为牧师。是年七月,他与相恋多年的皮尔里邦特(Sarah Pierrepont)小姐结为夫妻。一七二九年二月,史多德逝世,爱德华兹必须独力负责牧养当地最重要的一间教会。回顾二年来的生活点滴,爱德华兹发现大家普遍对信仰不感兴趣。北安普敦正像北美殖民地其他地方一样,「似乎对信仰丝毫无动于衷,全力追求其他事物」。 当时,会众和牧师一样死气沉沉。在十七世纪初期,新英格兰教会只准许有悔改(conversion)经历的人成为正式会友。但随着时代进步,愈来愈少人有悔改的经历。不过,大多数人又希望和教会维持某种关系:譬如让子女受洗,或依基督教葬礼下葬。自一六六〇年以来,教会都接纳「中途会友」(halfway membership):任何人只要准备接受基督教真理及教会的道德规范,都可以把子女送来教会受洗。 这么一来,就出现了下列不可避免的结果:在十八世纪初之前,教会中绝大多数的信徒都是「挂名」或「中途」的基督徒。他们也许上教会,听牧师传讲神的话语;他们也许让孩子受洗;他们也许相信基督教是真理,但到头来,他们却没有悔改。当时,基督教及会友资格只被视为美国社会的一部分,受洗、上教会只是好国民的部分义务。会众的牧者自己似乎也缺乏真实的信仰。虽然牧者殆都受过良好的教育,但却和福音缺乏真正的关系。渐渐的,基督教变得徒具道德及社会功能。从英格兰前来美国访问的牧师怀特腓德(George Whitefield)—针见血地道破了当时的景况:「大多数牧师在传讲一位无法认识、感受不到的基督。会众之所以变得如此死气沈沈,肇因于向他们传道的是死气沉沉的牧师。」 一七三四至三五年的冬天,这种景况在北安普敦突然产生了剧烈的改变。一七三四年的最后数周,「显著、突然地,一个接着一个的发生了悔改的实例。这股复兴持续到新的一年,而在一七三五年三、四月时达于颠峰。几乎北安普敦家家户户都受到影响。大约有多达三百人,其中男、女约各占半数,悔改、重生。当地的酒馆成为荒场,从前贪嗜杯中物的人,开始把闲暇时间用来听爱德华兹讲道。一度陌生、遥远、浮面的基督教,竟蜕变为内在、重要、真实的信仰: 悔改后的信徒常常谈论他们看为新奇的宗教事物。讲道是件新奇的事,他们彷佛从前从不曾听懂道似的;圣经是本新奇的书,他们在当中发现了新的章节、新的诗篇、新的历史,因为他们开始从新的角度来读圣经。有一名高龄七十的妇人,是个非常显著的例子:她把每天大部分的时间用来聆听爱德华兹铿锵有力的讲道。读到新约有关基督为罪人受死的记载时,她被这段真实、优美但却新奇的记载深深震惊。起初,乍看之下,她以为自己从不曾读过这一段,后来她仔细回想,才发现自己早巳一读再读,但却不曾认识到它的真实性。 总而言之,基督教变成了人们真实的信仰;从前用头脑理解的东西,如今已能用心灵去感受。 德华滋将北安普敦的复兴写成《神奇妙作为的忠实记录》(A Faithful Narrative of the Surprising Work of God),吸引了全球对大觉醒运动的注意。一七三七至三九年间,本书发行了三种版本及二十刷。正常北美及英格兰的宗教复兴蓄势待发之际,北安普敦的觉醒被视为大复兴的前兆。 当新英格兰的复兴持续进行时,刚从英格兰抵达此间的怀特腓德,为复兴运励带来了新的方向。爱德华兹发现,他不再身居复兴运动的前线。同时,北安普敦的会众为了教会纪律的问题产生分裂,也令爱德华兹深感苦恼。他转往史多克桥(Srock bridge)牧会。由于牧舍贵任此从前减轻不少,他有余力撰写一系列重要的神学作品,为新英格兰的清教主义添加了智性的血肉。美国的基督教终于长大成熟了。一七五七年,爱德华兹的学者名声已告确立,应邀担任纽泽西州普林斯顿学院(今之普林斯顿大学)的院长。一七五八年三月二十二日,由于接种牛痘疫苗不当,爱德华兹突告逝世。 爱德华兹对基督教神学贡献厥伟。本章所要特别讨论的乃是现代文化的兴起对福音的传扬所提出之挑战。我们之所以着眼于爱德华兹这个层面的思想,乃是因为对于任何有心在现代西方文化中传扬福音的人来说,他的见解饶富深意。十八世纪的新英格兰产生了新的态度,这种态度时至今日已成为西方人普遍拥有的特色,北美尤然。一七三O年代,这些态度已然成为传扬福音的严重阻碍,爱徳修滋竭力对抗这些阻碍(他将这些态度总称为「亚米纽斯主义」(Arminianism),但这些字眼太过笼统,我们不必予以理会)。就许多方面而言,这些态度与伯拉纠主义十分类似(参见第二章),但又有北美当地的特色。我们或可将其定名为「成就基督教」(achievement Christianity)。随着时间的推移,这项问题愈来愈显得迫切,特别是在以成就、成功为导向的文化里。为了帮助这项问题,我们来看看爱德华兹初在北安普敦传道时所面临的两大困难。 他所面对的第一道难题是「白手起家的人」的观念。当时,生活的许多层面都十分强调个人的成就。个人的热忱、价值及辛勤工作,造就了繁荣的商业。许多北安普敦人将「你的成就即是你」(You are what you achieve)奉为人生圭臬,尤其是那些后来成功地将爱德华兹赶走的市民更是对这句话信守不渝。 对这些人来说,宗教改革运动的基要观念「因信称义,而非因行为称义」,真是可笑又可恨。这项观念意味着,他们的个人成就丝毫不能博取神的肯定。更有甚者,这似乎暗示着,这些成就反而可能成为妨碍他们亲近神的绊脚石。在这些人的心目中,基督教只不过是他们追求自我成就历程中的精神支柱。换言之,他们希冀的信仰乃是能尊重、肯定个人成就的信仰。 爱德华兹所面临的第二道难题则是「中途会员制」,这套制度鼓励教会承认挂名的基督徒。在他牧养的教会中,他看到许多为遵从社会传统而受洗的会友,他们将上教会视为社会义务。对这些奉公守法的公民来说,「罪人」的观念听起来十分刺耳。他们只走到信仰之路的「中途J,那么他们究竟要如何十能走完全程呢?如何才能使他们相信自己是罪人,必须悔改、重生呢? 在(大觉醒运动)一系列关键性的证道词中,爱德举滋探讨上述两大难题。以当时的一般标准来说,这些证道词十分冗长(据说爱德华兹的普林斯顿学院院长就职证道长达两小时)。然而,冗长的篇幅却促使他能深入研究由两大难题所衍生出来的一系列问题。这些证道词兼具批判及肯定的意味——他批判人类的能力及成就,肯定神的慈爱及审判。鉴于爱德华兹所牧养的北安普敦教会与现代西方文化有诸多相似之处,爱德华兹的证道策略十分值得一探究竟。 首先,爱德华兹严厉挞伐当时盛行的宗教实用主义。神所在乎的不是人的成就,在判决人是否能称义时,神根本不把人的成就列入考虑。在人称义前,神将人视为罪人。神认为,不信他的人就是(不敬虔、邪恶的受造物)。北美社会(无论是十八世纪的北安普敦或当代的纽约)的判断,必须臣服于神的判断。因为到头来,神对我们的看法才是重要的,风行一时的社会道德根本算不得什么。神审判义人的标准,不是依据人的成就,乃是依据基督在十字架上的成就。 爱德华兹常敦促会友「寻求救恩」(seek salvation)。他这么做,不是暗示会友可以「成就」救恩。相反的,他乃是敦促他们去体认「救恩是从外力而来」的事实。救恩不是人类本身所能成就的,而是神为人类所成就的。对一个寻求救恩的人来说,他必须体认自己无法拯救自己,而且他尚未拥有救恩。简而言之,人必须承认,若无神的恩典,人真是无助又无望。至此,我们便进入了爱德华兹福音策略的正题:人对获得救恩的无力感的觉醒。一旦有此觉醒,重生的一大阻碍就被挪除了。 其次,爱德华兹极为强调罪的真实性。他在力作《原罪》(Original Sin)—书中,长篇累牍地讨论罪的主题。对「中途」基督徒而言,「罪人」的观念十分刺耳。现代社会中将屈从社会期望与(公义)混为一谈的潮流,模糊了「罪」的真义——当时北安普敦许多会友都犯了这种现代通病。他们认为,「罪人」意味着「坏邻舍」、「奸夫、淫妇」、「奸商」。罪被贬抑为一项社会观念,与神关系疏离的原意全然失落了。 爱德华兹奋力抗拒这股潮流。他指出,所有的人类都亏缺了神的荣耀。人们也许能够遵守社会规范(起码有时候能够),但这和在神面前称义完全是两码子事。人们很可能会是正直不阿、受人敬重的公民,但却在同时完全与神疏离。他坚称,我们大家都有着「内在的心灵罪性」,大家的处境都一样。认识罪的真实性,并不是说我们无时无刻都在犯罪,乃是说我们一直都有犯罪的倾向。罪主要是一种倾向,偶尔会化为行动。人类的罪性引发罪行,原罪生出众罪。 若不能体认罪的权势的真实性,就无法掌握救恩的适切性。一个人愈不能认识罪,就愈不能了解救恩。如果我们单从社会角度去看待罪,救恩充其量只意味着使我们在社会中取得适当的位置。社会和它的价值体系便取代了神的地位。以日趋富裕的中产阶级为主体的北安普敦会友,对罪的认识极为贫乏,进而对救恩的了解也不充分。从他们的态度,不难想象现代美洲文化的态度。爱德华兹的证道词便是对这种文化提出强力的挑战。重新认识罪,也许是当代神学家、传道人最迫切的任务之一。 再者,爱德华兹指出,唯有从信仰的角度出发,人们才能充分欣赏、了解基督教,奥古斯丁也曾提出类似的看法。他说:「除非你信,否则你永远无法了解」。单单接受福音的道德训诲及真理教导(「中途」基督教的特质),仍无法步入信仰的殿堂。唯有信,才能改变一切:我们才能从新的角度读圣经,并初次发现福音的全备。爱德华兹强调,我们的心智和情感都与信仰有关。他说:「灵命受到启发的人,不单是在理智上相信神的荣耀,也会在心灵深处体会到神的荣耀。」在悔改、重生前,我们对神的认识是抽象的;在重生后,我们对神的认识是亲身的、衷心的。我们必须用心去经历真理,并用脑去捕捉真理。赞同基督教教义是不够的:我们必须在日常生活中去经历神的同在与权能。 我们可以用更现代的话语来阐述爱德华兹的看法。他将对神纯粹认知式的了解,拿来与存在式的了解作一番对照。换言之,即是表面的信仰和已被信徒经历并改变信徒人生观之信仰的比较。对神真实的认识能够改变人:不仅能改变他的人生观,更能改变他整个人生。基督教并非某种天然现象,乃是由圣灵唤醒、启发人去认识神的荣美、同在与权能。 除非一个人重生,否则他就无法完全了解福音的意义,没有重生,对神的认识一定有不足之处:圣经的话语似乎没什么重要性;圣餐不过是社交仪式;上教会也只是履行公民义务。如此一来,道德便成为目的本身,而不是信仰的结果;道德变成一种义务,而非乐事。因此,身为「中途」基督徒的人,便错失了福音完备、丰富的内涵。唯有透过重生,才能体会福音的深度。接受基督教的真理或重要性(也许这正是北美文化的一部分)是一回事,成为基督徒又是另一回事。 现代西方社会的许多人只把基督教视为促进西方文化发展的要素之一。他们至多只推崇基督教的理念及价值观、爱德华兹对这种看法期期以为不可:人们不可能从外在体会基督教的权能、活力及重要性。唯有信,才能使我们捕捉到福音的全备奥妙,只透过智识去认识基督教,无法领略它的深度与活力;唯有让福音掌握我们的理智和情感,我们才能体验到它的完备。 我们也许很难想象爱德华兹严肃、枯燥的证道词究竟对听众有多大的影响力。以现代标准来衡量,这些证道词又臭又长、牵连甚广,一点也不符合精简、机敏的演说要求。然而,他的讲道词却不失为「在神建造前,必先拆毁」的原则的一个出色范例。藉着破坏听众自以为十分认识神的心态,爱德华兹塑造了开放、期待的气氛,将众人的注意力引导至神本身。 不过,许多人认为,爱德华兹的重要性系于「大觉醒运动」,而非他尔后发展出来的任何理念。大觉醒运动点出了一项事实:教会内部在停滞或堕落之后,仍有复兴的可能性。它告诉我们:相信福音能改变人的生命;同时,在最不可能的景况中,圣灵依然继续动工。也许在很多人的心目中,十八世纪初期的新英格兰是块灵命的沙漠;然而,爱德华兹的事奉却显示出:神的灵甚至能使最干旱、荒凉的沙漠绽放出花朵来。 文/麦葛福 (责任编辑:admin) |