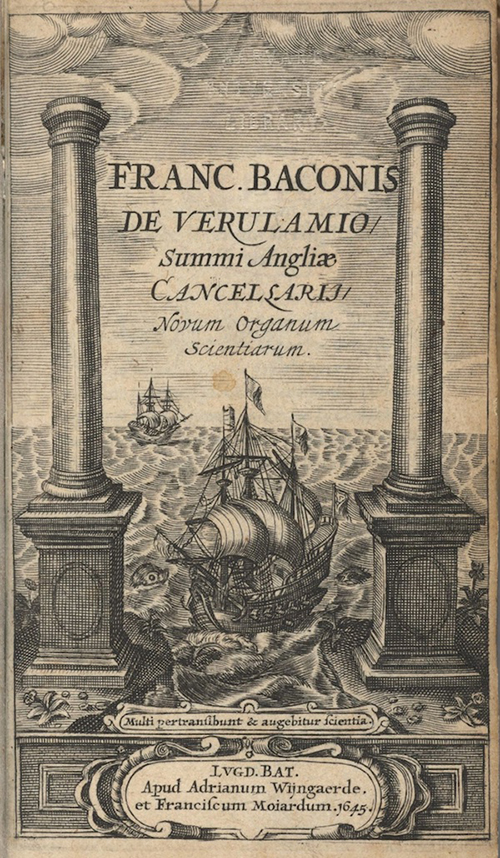

据称在1517年10月31日,马丁·路德把《九十五条论纲》张贴在德国维滕贝格的教堂大门上,由此开始了新教的宗教改革运动。 关于科学与宗教之间历史关系的总结性叙事,科学史家们往往会深表怀疑。时值宗教改革五百周年之际,我们对于这里所要讲的内容应当特别谨慎。在这个问题上,业界一般认为,最好是把过去这些关系看成“复杂的”,并不存在单一的叙事。如果将这一普遍原则应用于新教与科学的问题上,那么可以说,关于这种关系的任何简单叙事都可能是错误的。关于新教与科学相互影响的种种模式,即使是最温和的说法也需要做出许多限定。由于本文主要是想阐明这些影响模式,所以我们首先要知道,历史学家们为何会对断言宗教(或某种特殊的宗教)与科学之间有某种直截了当的关系的那些简单叙事表示疑虑。 “科学”的兴起和新教的各个版本 复杂性的第一个来源与我们正在讨论的两种东西有关。人们常常以为,科学是一种久已存在的活动,其根源可以追溯到古希腊人和古巴比伦人。但严格说来,我们目前所理解的“科学”其实只能追溯到十九世纪。十九世纪初,人们在自然科学的旗帜下将一系列不同学科成功地联合起来。有人认为,这些学科是通过“科学方法”这种共同的研究方法联合起来的,从事这种独特职业的人被称为“科学家”。我们现在所理解的科学正是从这些发展中产生的。在此之前,有一系列具有不同方法和目标的学科在进行自然研究:其中主要是自然哲学(natural philosophy),古典形式的自然哲学旨在为自然界的变化寻求因果解释。这些解释有一种特殊的逻辑形式:虽然基于观察,但其结论是以逻辑证明的形式展示出来的。而自然志(natural history)则主要是描述性的而不是解释性的,它对自然进行详细的经验描述,但不涉及因果关系问题。其组织原则往往是分类的,而不是因果的。最后,混合数学(mixed mathematics)试图为各种自然的和人工的现象提供数学说明。传统上,混合数学可以给出假设性的模型,为预测提供根据。但这些模型并不揭示原因,也不一定符合实在。换句话说,它们常常充当有用的虚构或计算工具。重要的是,混合数学科学所讨论的是数学,而数学在自然哲学中没有位置。  老普林尼的《自然志》 在一个通常被称为“科学革命”的过程中,从古希腊继承下来的这些传统学科划分在十七世纪发生了重大变化。数学和自然志第一次以创造性的革新方式与自然哲学结合起来。虽然这三个学科直到十九世纪才几乎完全被一组更为统一的“现代科学”学科所取代,但从这些革新里仍然可以看出现代科学兴起的开端。以上对“科学”的不断变化的理解的简要叙述提醒我们,从未有一个被称为“科学”的东西可以被新教影响,尤其是在十九世纪之前。 尽管如此,我们仍然可以谈及现代科学的兴起(emergence),其标志是彻底远离了亚里士多德主义自然哲学的理论和方法,谈论新教在这个过程中的作用似乎是合理的。不过在本文中,“科学”和“自然哲学”差不多可以互换,这种对“科学”的用法是不太精确的。 类似的考虑也适用于我们的第二个范畴——新教。新教改革有各种截然不同的国家形式,产生了有着各种教义、仪式和政治组织的运动。此外,第一代新教徒是在天主教机构内部形成的,他们利用了天主教传统的资源。新教起初是一场天主教改革运动,我们现在认为明显属于新教的特征在中世纪天主教中有重要前身。因此同样要强调,不要简单地以为有某种被称为“新教”的统一的东西,可以不成问题地与“天主教”(以及东正教传统)进行对照,并且能以独特的方式影响自然研究。  路德提出了因信称义的学说。 考虑了过度简化所可能导致的一些危险之后,我们不妨简要考察一下新教与科学之间可能有哪些历史关系。当我们追问各个版本的新教与关心自然研究的各个学科之间可能有什么样的历史互动时,会出现几种选择。我们也许会看到一些明显具有新教特征的教义或做法与自然研究的内容或活动有关。除了强化科学的内容或方法,新教还可能提供了它的一些预设。同样,某些形式的新教可能促进了有助于科学活动的独特规范或态度(如果愿意,你可以称之为新教伦理)。新教改革还可能间接促进了对传统权威的质疑,从而为新的认知形式或追求知识的新机构开辟了可能性。最后,与天主教相比,新教可能对科学的阻碍较少。在这些可能的影响方式当中,其中一些可能是某些新教徒有意为之,另一些则可能是完全无意的。后一点是重要的,因为在讨论新教在现代科学的兴起过程中可能起的作用时,我们不仅想弄清楚特定的新教观念、做法或制度是否对科学的兴起有直接影响,还想思考一个更一般的问题:倘若新教改革没有发生,现代科学的发展道路可能有什么不同? 所有这些都表明,科学与宗教的历史关系一定非常复杂。但这并不意味着我们不能阐明包括上述所有内容的某些影响线索。此外,在现代早期的欧洲,宗教在某种意义上是最重要的。倘若十六世纪的宗教动荡以及随后天主教徒与新教徒的分裂没有为新兴的现代科学留下不可磨灭的印记,那才令人奇怪。因此毫不夸张地说,真正的问题并不在于这些事件是否影响了现代科学的兴起,而在于如何影响了现代科学的兴起。 宗教改革和学术改革 认为新教改革可能与科学改革有关,这种观点绝非新鲜。早在十七世纪,新自然研究方法的推动者就认为他们的努力类似于新教改革家的努力,科学改革者也常常被视为宗教改革的关键人物。比如哥白尼和帕拉塞尔苏斯(Paracelsus)被称为自然哲学的“路德和加尔文”,而约翰内斯·开普勒则被称为“天文学的路德”。英国哲学家和政治家弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1561-1626)注意到了欧洲宗教面貌的显著变化以及与之相伴的伟大的学术革命,他在十七世纪初提出,教会改革为更一般的知识改革提供了样板和启发。这些观点得到了许多十七世纪思想家的响应,他们也试图促进新的科学理论和新的自然研究方法。因此,新教改革可以为新兴的科学机构提供社会正当性,这些机构在新事物普遍受到质疑的时候倡导新的方法和理论。  弗朗西斯·培根 针对新事物所受到的指责,宗教改革家反驳说,现状乃是一个长期腐败过程的最终产物。因此,“新”的教义和做法可以不被视为新事物,而被视为对最初纯粹宗教的回归。人文主义的座右铭“回到来源”(ad fontes)以及宗教改革的座右铭“唯独圣经”(sola scriptura)都清楚地表达了这种一般看法。面向过去,科学知识似乎很难在这一原则的基础上建立起来,然而在十六、十七世纪,经常有人提出,“新”科学理论其实是对某种古代学说的复兴:比如哥白尼的学说被认为恢复了古代毕达哥拉斯学派的教导;新的原子论(或“微粒论”)据说曾被古代的德谟克利特和伊壁鸠鲁派所教导;甚至连艾萨克·牛顿也试图表明,他的自然哲学与古希腊和古埃及圣贤的看法是一致的。这种对过去的诉诸常常会更进一步,即重述教父们的想法,认为古希腊人的科学知识是从摩西、所罗门和约伯等圣经作者那里剽窃的。按照这种逻辑,看似新颖的科学理论,特别是哥白尼的学说和原子论,据说曾为希伯来圣经的作者们所持有。这并不必然意味着自然哲学可以直接从《圣经》中学到,因为人们普遍认为,虽然所罗门和约伯曾经写过大量科学论著,但它们都已经遗失。然而科学改革者们仍然感觉自己正在回到圣经作者们所知晓的一种原始的科学传统,该传统在流传下来的经典作品中隐约可见。  路德翻译的《圣经》 宗教改革和学术改革的一个相互关联的特征是,它们都试图将一种因遭异教败坏而被认为可疑的传统重新基督教化。其罪魁祸首被认为是亚里士多德,其作品为中世纪大学的艺学课程提供了基础,其哲学则被认为污染了基督教神学和虔诚的自然哲学。路德经常抱怨亚里士多德主宰了大学课程,认为大学“只被那位盲目的异教导师亚里士多德所统治”,像教会一样也需要“彻底改革”。宗教改革家们对亚里士多德过度影响的批判使那些试图打破亚里士多德对自然哲学束缚的人获得了许可。 与宗教改革的“唯独圣经”原则相一致,后来文艺复兴时期的许多思想家都认为,只有建立在圣经著作基础上的自然哲学才是可靠的。《基督教物理学》(Physica christiana,1576)的作者朗贝尔·达诺(Lambert Daneau)是当时最著名的加尔文主义思想家之一,他试图用《圣经》来“改造哲学家的作品”。他宣称,最好的自然哲学并非来自“哲学家的世俗作品”,而是来自“神的道”。其他自称的科学改革者也重复了同一论点。比如帕拉塞尔苏斯主义数学家和宇宙论者罗伯特·弗拉德(Robert Fludd,1574-1637)坚持认为:“真正的哲学主题不在亚里士多德的作品中,而在真理与智慧之书中,因为它模仿的是启示的道。”摩拉维亚教育家阿莫斯·夸美纽斯(Amos Comenius,1592-1670)也类似地谈到“被神圣的光所改造的自然哲学”。这种“虔诚的自然哲学”“摩西哲学”或者说“基督教哲学”的强大传统是现代科学兴起过程中的一个重要阶段,因为虽然自然哲学家最终会把经验和实验看得比文献更重,但这种“基督教哲学”现象对于激励寻找新的非亚里士多德主义著作来研究自然至关重要。因此,从亚里士多德主义哲学的束缚中解放出来是宗教改革家和科学改革家的共同目标。 除了从总体上否认亚里士多德学说的有害影响,自然哲学的改革家们还将攻击的焦点集中在亚里士多德学说的那些被认为与真正的基督教不相容的具体特征上,比如他对世界及其居民的堕落状况一无所知,否认世界是被创造出来的,对自然的运作持一种目的论看法,等等。由这些批判引出了对现代科学的发展至关重要的新的学说和研究方法。  亚里士多德 堕落的知识 亚里士多德及其中世纪追随者之所以会激起敌意,并不仅仅因为他是一个异教徒(比如对柏拉图的看法就比较正面)。毋宁说,是亚里士多德的某些学说被认为与基督教不一致,而且利用这些学说的经院哲学家对其微妙之处往往没有充分的认识。亚里士多德的思想中有两个方面是“已知问题”:他关于世界永恒的学说和对灵魂可朽的看法。虽然这些内容一直被中世纪哲学家毫不妥协地拒斥,但他拒斥创世观念所产生的更深远影响可以说并没有得到充分的认识。而在一些新教改革家看来,更严重的是亚里士多德哲学中其他一些看似无害的要素被经院哲学家有条件地接受了。 其中一个要素是,亚里士多德相信人有天然的理性能力,相信固有的理性是人的自然条件。这种观点体现在他把人定义为“有理性的动物”,这等于相信运用理性的能力是人区别于其他的一个本质特征。此外,他还不加批判地以为感官提供了一幅比较准确的世界图像,自然本身的运作对人的观察来说基本上是一目了然的。相应地,亚里士多德的科学建立在对世界的常识观察的基础上,没有仪器或实验。正是这种缺乏批判性的研究方法导致了一些我们所熟知但错误的亚里士多德学说:重物(石头)总是比轻物(羽毛)下落更快;地界物体沿直线运动,最终会趋于静止;天体则沿着圆周路径永恒地运转。这些观察后来被概括成一般结论,为逻辑证明提供了基础。因此,真正亚里士多德科学的一个特征是其结论具有逻辑确定性。所有这些都基于一个前提,即人的理性和感官在自然地运作时,能够准确呈现世界本身的样子。  人的堕落 在对亚里士多德主义经院哲学持批判态度的一些新教徒看来,这幅图像遗漏了人从完美中堕落这一观念——特别是,这种堕落不仅损害了人的道德能力,而且也损害了人的感觉能力和认知能力。中世纪的基督教思想家们固然承认堕落及其意义,但从路德和加尔文的角度来看,他们并没有充分意识到这对科学做法和科学内容的影响。路德宣称:“亚当堕落之后,通过人的理性来理解自然是不可能的。”正是在这种背景下,他进而对“异教导师”亚里士多德的科学理论表示了怀疑,亚里士多德“教导说……石头是重的,羽毛是轻的,水是湿的,火是干的”。一个对亚里士多德来说可以理解的错误,在经院哲学家和大学的艺学教师那里是不可原谅的,根据路德的说法,这些人错误地接受了一个错误的前提,即“自然之光或理智和异教哲学也是发现真理的可靠手段”。加尔文也坚持认为,堕落导致“整个灵魂遭到了损害”,这种损害包括了理性、情感和感官。这种彻底(total)堕落的观念与“教皇的诡辩家们”的观点形成了鲜明对照,他们温和地认为“人的灵魂只在部分程度上受到了损害”。对于路德和加尔文来说,亚里士多德和经院哲学家们严重低估了原罪对我们获得可靠知识的能力的显著负面影响。 路德和加尔文都没有着力探讨如何以其他方式获得一种更加真确的自然科学,但他们的分析开启了一系列可能性。这种更强硬的原罪版本暗示,处于无罪状态的亚当所拥有的自然知识要比他那些堕落的后代广泛和深刻得多。因此,十六、十七世纪有许多人都认为,亚当拥有关于自然及其运作的广博知识。这种观点的一个推论是,这种亚当科学传统已为《圣经》中的族长们所知道,后来又进入了犹太、巴比伦、埃及和希腊的古代文献。这种看法融入了上述“摩西科学”的实践中。  上帝审判亚当 但即使亚当科学传统在远古时代已经消亡,亚当在原初状态与堕落状态下的对比情形仍然可以用来激励现在的科学研究。比如弗朗西斯·培根在其《新工具》(Novum Organum,1621)——对一种非亚里士多德主义的新科学来说,这是一篇极具影响力的宣言——中宣称,“人在堕落之时便失去了他的无罪状态和对万物的统治”。他又说:“这两种损失即使在今生也可以得到部分补救:前者靠宗教和信仰,后者靠技艺和科学。”因此对培根来说,堕落不只是怀疑和绝望的理由。与关于“统治”造物的圣经命令一起,堕落叙事为人类提供了双重使命:通过宗教修复其堕落的道德状态,通过科学和技艺恢复对世界的统治。这种统治既是要为处于堕落状态的人类提供物质必需品,也是为了治愈因亚当的过犯而受到伤害的自然。成立于1660年的英国皇家学会的早期支持者们常常以神学方式谈论新科学使人类重获对自然的统治,恢复自然为人类福祉提供充裕供给的原始状况。  《新工具》 在宗教改革的思想要素中获得了新的显著地位的堕落和原罪观念,不仅为统治自然提供了新的动力来源,而且也为新科学提供了一些方法。亚里士多德的常识观察被一套实验方案所取代,该方案试图在各种不同的条件下检验自然。实验和系统观察的新逻辑以这样一种观念为前提:人类很难获得可靠的自然知识,这既是因为人的能力受了创伤,也是因为自然本身不再能像以前那样来接近。无论是讯问顽固的自然,还是弥补人类在认知上的失败,都需要在非常特殊的条件下进行重复观察。与此同时,堕落的人类感官需要人工辅助——特别是望远镜和显微镜——来揭示亚当肯定很熟悉的自然界的尺度。 如此产生的知识的确定性也减弱了。亚里士多德科学的目标一直是逻辑上可证明的知识。但对于实验自然哲学家来说,这种确定性至少在现世是无法实现的。对世界的认识现在受到了极大程度的怀疑。在《人类理解论》(Essay Concerning Human Understanding,1690)这部经典著作中,约翰·洛克谈到我们目前正处于“黑暗”之中,不可能拥有亚里士多德所追求的那种自然科学:“我认为我们距离那种关于自然物的完美科学……还太过遥远,寻求它是徒劳的。”洛克说,我们可以拥有关于自然的实验知识或历史知识,但他认识到,这还远不能满足亚里士多德所要求的那种逻辑确定性的崇高标准。  《人类理解论》 最后,虽然科学知识曾被认为可以由少数具有非凡才能的个人来获得,但是现在,对自然的系统研究必然会成为合作的和累积的。从今往后,科学将需要许多人的共同努力,并且一代代积累起来。所谓的“实验自然哲学”具有科学研究的所有这些特征,它是一种全新的认识进路,与亚里士多德的“思辨”方法形成了鲜明对照。罗伯特·胡克(Robert Hooke)在他著名的《显微图谱》(Micrographia,1665)中写道:“每个人因其天生的堕落和与他人的交往,很容易陷入各种错误。……只有从实际的、机械的实验哲学出发,才能补救人在推理过程中的所有危险。”  《显微图谱》  马丁·路德 新职业 从关注自我统治的自然哲学转向旨在统治世界的自然哲学,与新教注重“积极生活”和对职业(vocation)的新的理解有关。西方传统中长期存在着积极生活(vita activa)与沉思生活(vita contemplativa)的区分。中世纪的基督教思想家基本上赞同古典看法,认为沉思生活高于积极生活。因此,包括自然哲学在内的哲学活动基本上不涉及功利主义的考虑。在文艺复兴时期,这种讨论重新开始,起初是在政治哲学的语境下,一些人文主义作家主张积极生活具有优先性。新教改革家们也质疑沉思生活的优越性,尽管是出于不同的理由。路德坚称,真正的基督徒应当避免模仿那些在他看来躲进角落或与世隔绝的修士。他敦促基督徒“使用”这个世界:“建房,购买,与同伴打交道,共同从事各种世俗事务。”加尔文也主张,基督徒在现世应当致力于“功用”“收益”和“好处”,从而有助于构建共同体。加尔文坚信,对于基督徒来说,要想改造和革新社会,就要认真从事有用的世俗事务。对《创世记》前几章的解读和对原始无罪状态下亚当活动的重建再次为这种观点提供了重要支持。在宗教改革家看来,亚当在伊甸园里的劳作暗示,实际的事功(work)是神对人类的原始规划的一部分。路德直截了当地说:“人被创造出来不是为了闲暇,而是为了事功,甚至在无罪状态下也是如此。”加尔文在对《创世记》2:15的解释中也指出:“神把那人放入伊甸园去装点它和保有它”,“人被创造出来是为了投身于某种事功,而不是躺下来无所事事、百无聊赖。”这种对积极生活的倡导与天主教的忠告以及“当今的修士认为闲散是其神圣性的主要部分”形成了鲜明对照。  加尔文 加尔文关于事功内在价值的教导早已为那些希望追随马克斯·韦伯主张新教“伦理”与现代资本主义的兴起有关的人提供了养料。无论这些论点有何可取之处,不难看出它们也能在一种聚焦于功用和积极投身于自然界的新科学观中发挥作用。正如开始时所说,在整个中世纪和现代早期,正规的自然研究主要属于“自然哲学”范围。作为一种哲学事业,它在很大程度上关注的是或可称为“灵性培养”的传统目标。自然哲学没有也不追求实际用处。自然哲学的这个特点引来了弗朗西斯·培根等科学改革家的嘲笑,培根强烈主张,应使自然研究远离沉思和个人教化的传统目标,转向恢复人对自然的统治这一实际任务。培根坚持认为,追求知识“不是为了坚毅的宁静,而是为了(在很大程度上)恢复和重新赋予人……在受造之初所拥有的统治和权力”。因此,培根的自然研究纲领要求作彻底的重新定位,从自我统治这一哲学目标转向统治自然界以产生实际的利益。  人在受造之初 对积极生活的提升与路德派、加尔文派认为尘世职业是神圣的相辅相成。路德特别忧虑这样一种观念:祭司职位代表着一个地位高于平信徒的宗教阶层。他主张:“所有基督徒都属于灵性阶层,他们之间除职务以外没有任何区别。”这种教义后来被称为“信徒皆祭司”,得到了加尔文等人的强力支持。祭司阶层与平信徒阶层之间的重大区分被废除,为一种新的宗教职业开辟了可能性,即自然研究可以被视为一种祭司活动。科学家作为祭司,这种观念将成为十七世纪新教自然哲学家的一个常见主题。例如,约翰内斯·开普勒最初在图宾根学习神学,旨在成为一名路德派牧师,但后来他意识到了科学职业的神圣性:“我希望成为一个神学家;很长一段时间以来,我感到烦恼不安,但我现在看到,神也通过我的天文学工作而得到赞美。”同样,现代化学的奠基人之一和实验方法的先驱者罗伯特·波义耳(Robert Boyle,1627-1691)也谈到了科学研究者的祭司角色。他提出世界是神的“圣殿”,这样便给予了自然研究者的祭司职业以合法性。他指出,“几乎所有宗教的哲学家都通过沉思世界而认为世界是一座圣殿”,并声称自然研究是“宗教的序幕,在所有宗教中都必不可少”。(这基于亚当为伊甸园中的野兽命名的故事。)因此,自然哲学是“对神的哲学崇拜”。真正的祭司职务不在于主持宗教仪式,而在于显示美妙的自然设计:“相比于在神的祭坛上献祭或焚香,发现造物之中显示的神的完美性是更值得接受的宗教行为。”认为自然哲学是一种与祭司职业具有同等价值的宗教活动,这种想法不仅对于建立其社会合法性很重要,而且也是开普勒和波义耳等自认为献身于一种宗教使命的人的动机来源。新科学的这个职业维度加强了培根关于科学作为一种救赎性事业的观念。 “两本书”和字面意义 我们一直在讨论的对新科学的神学辩护的一个重要特征是,新科学依赖于特定的《圣经》根据。正如我们所看到的,有些思想家试图从《圣经》经文中直接引出新的科学学说。更重要的是,《圣经》被用来支持一种新的科学实验框架,包括新的实践导向和考证方法。《圣经》中的亚当形象,以及他的无罪状态与堕落状态的对比,在诉诸《圣经》时尤为重要。当然,诉诸《圣经》权威的一个理由是新教的“唯独圣经”原则。但新教对《圣经》的处理的相关特征对于新科学来说也很重要,其中最重要的是对《圣经》字面意义或历史意义的强调。  亚当 教父的和中世纪的解经家习惯于对《圣经》做出寓意(allegorical)解读。虽然我们有时以为寓意过程是赋予语词以几种不同的含义,但事实上,寓意的逻辑是这样的:在对《圣经》的字面解读中,一个词指涉一个事物;而在对《圣经》的寓意解读中,一个事物指涉其他事物。因此,寓意解读依赖于自然物有含义这样一个假设,当《圣经》提到这些自然物时,我们应当思考它们更深的神学含义。换句话说,寓意不仅涉及书面文字,而且会影响我们对自然物的理解。十三世纪的托马斯·阿奎那这样写道:“《圣经》由神所造,藉着神的能力,《圣经》能够表明神的意思,不仅通过语词……,而且通过事物本身。”阿奎那继续说,多重含义并不存在于《圣经》的语词中,而是存在于神赋予了这些含义的物体中:“这些含义的多重性不会导致模糊不清或任何其他种类的多重性,因为这些含义之所以有多重,并非因为同一个语词可以指称若干个事物,而是因为语词所指的事物本身可以是其他种类的事物。”认为自然能以这种方式去“阅读”,这种观念支撑着中世纪的一种常识看法,即自然是一本可以与《圣经》并行阅读的“书”。简而言之,寓意活动将阅读自然之书与阅读《圣经》之书结合在了一起。因此,改变寓意解经的地位必然会影响对自然的理解。 事实证明,新教改革家们对寓意诠释持非常批判的态度。路德认为,字面意义是“最好、最强大的意义”,经文应以“其最简单的含义”来诠释。他轻蔑地说,寓意是给“虚弱的心灵”准备的。加尔文也指责那些认为“圣经是丰富的,因此有多重含义”的人,坚称“《圣经》的真实含义是自然而简单的”。虽然路德和加尔文主要感兴趣的是字面意义可以巩固《圣经》的权威和“唯独圣经”的原则,但他们对寓意的攻击必然会影响对自然的理解,因为否认寓意就是否认自然物的神学含义在于其象征含义。新教的另一些特征也为象征含义的消亡做出了贡献——破坏圣像,谴责偶像崇拜,圣礼数量的减少,以及崇拜重心从图像和仪式转向语词。这些发展连同对寓意的批判,都促进了中世纪的象征世界观以及刘易斯(C. S. Lewis)在《被弃的意象》(The Discarded Image)中所说的“单一、复杂、和谐的心灵宇宙模型”的瓦解。  《被弃的意象》 一个去除了象征性神学含义的宇宙使人们能以不同的方式去组织自然界并重新赋予它以宗教含义。前已指出,这样做的一种途径是把自然看成一个要通过重新确立人的统治来救赎和恢复的对象。世界现在不再是一个供人消极沉思的场所,而是一个救赎过程的发生地,通过这个过程,人的统治会使它有益于人的物质福利。对《圣经》字面意义的强调加强了这种转变,就《创世记》中的创世叙事而言,是把注意力集中在亚当作为一个真实历史人物的意义上。在寓意解读中,伊甸园被认为象征着天堂或灵魂,伊甸园的果实被认为是灵性的果实。根据这种解读,亚当“对伊甸园的培育”可以内化和理解为“灵性培养”。因此,他对野兽的统治也被解释为对其兽性激情的统治(这种统治在他堕落时失去了)。这种对解读的规定与重新建立理性对激情的内在统治这一道德目标有关。伴随着对这种叙事的字面解读,出现了一种对统治自然界的更为字面的理解。弥补堕落所造成的损失现在要求有效地使用一种科学,它试图使自然回到一种原初的顺服状态,为了人类的物质需求而自然而然地给出慷慨馈赠。这便是所谓的培根计划(Baconian project),它为十七世纪的一些科学规划绘制了蓝图。  伊甸园 自然哲学不仅能发现造物的实际用途和有助于重建业已失去的对自然的统治,还能无比详细地说明神在自然界的运作和设计中所彰显的智慧和力量。即使自然不再能以象征的方式传递出神学真理,它仍然可以通过自然科学的发现,来为神的本性的某些方面提供间接证据。要知道,在十七至十九世纪非常典型的自然神学与科学的强大联盟,并不像有时认为的那样是延续了强大的中世纪传统。恰恰相反,这是一种全新的活动,它被发展出来是为了取代一种业已失去的、在某种意义上更为丰富的从自然中解读出神学含义的方式。在十三世纪,波那文图拉(Bonaventure,1221-1274)会声称“受造的世界就像一本书,创造性的三位一体反映、呈现和书写于其中”。而到了十七世纪,弗朗西斯·培根则反对说,神的作品“显示了造物主的全能和智慧,但不是他的形象”。这一时期的物理神学(physico-theology)涉及神学与科学的一种新的伙伴关系,它从寓意中接管了为自然提供神学解释的角色。这可见于对“自然之书”隐喻的重新利用,现在不是出现在神学家和释经家的作品中,而是出现在自然哲学家和自然志家的作品中。比如开普勒和伽利略主张,数学为解释自然之书提供了钥匙。在罗伯特·波义耳看来,生理学为理解造物提供了一种方式。  开普勒 总而言之,新教改革家所倡导的对《圣经》的字面解读主要以两种方式对新科学的发展很重要:首先,它加速了中世纪象征宇宙的瓦解,为理解和组织自然界的其他方式开辟了空间,与自然神学结盟的实验自然哲学渐渐占领了这个空间;其次,现在完全以字面意义来理解的、关于创世与堕落的《创世记》叙事激励了科学活动,后者渐渐被理解为一种能够恢复自然和让人类统治自然的救赎过程。 科学、社会合法化和宗教多元论 最后,我们需要考虑在新教改革之后,自然科学为何变得越来越重要和越来越具有认知上的权威性。要知道,现代科学在刚刚兴起时并不是自证为真的(self-authenticating),就像加尔文说《圣经》是自证为真的那样。相反,新科学常常颇受质疑或嘲笑。实验科学的不稳固地位意味着其倡导者需要付出巨大的努力来确立这一新兴事业在知识上的权威性和有用性。在这种背景下,自然哲学与自然神学达成伙伴关系对于确立新科学的宗教凭据至关重要,并且为新科学提供了急需的社会合法性。自然科学之所以能够成为现代西方的一项主流活动,原因之一就在于它通过与自然神学结盟而得到了这种初始激励。 至少在开始的时候,宗教也促进了这种新伙伴关系的达成。新教改革引出了宗教多元论这个尖锐问题。困境在于如何判定真宗教,因为每一种宗教的倡导者都坚称只有一种宗教即他们自己的宗教是真的,并提出论证来支持自己。当然,另一种选择是没有宗教是真的。因此,无神论的威胁——无论实际的还是想象的——是这一时期大多数宗教文献的一个持久特征。在这种背景下,自然科学与自然神学的联盟成为一种抵御不虔敬和无信仰的有效预防措施,并且为一般宗教的真理性提供了可靠证据。此外,新的自然研究所提供的种种证据据说远比托马斯·斯普拉特(Thomas Sprat)主教所说的“无知者的盲目称许”更为强大。事实上,依赖于设计的经验证据(目的论论证或物理-神学论证)通常被认为优于更为哲学和“思辨”的论证(本体论论证和宇宙学论证)。简而言之,科学被认为以一种特别强有力的方式为神的智慧和力量提供了证据,而且这种支持正当其时。 虔诚的自然哲学家进一步指出,他们的事业可以确立基督教甚至是特定基督教信条的真理性。正如罗伯特·波义耳所言,“新哲学可以为捍卫我们最古老的信条提供新的武器”。他还在其他地方主张,做“复杂而费力的实验”更能使人发现“可靠的论据来支持自然的或启示的宗教……无论那些真理与世俗的理解可能相距多么遥远”。圣公会牧师也是皇家学会会员的约瑟夫·格兰维尔(Joseph Glanvill)也认为,新哲学帮助确立了“《圣经》历史的不可错的真理,使之像几何学或自然中的任何东西一样牢不可破”。这些论据往往基于一种信念,即《圣经》中讲述的某些事件的发生(如挪亚洪水)得到了当时自然哲学发现的证实。更具体地说,新教自然哲学家认为,自然哲学能使人在相互竞争的基督教认信之间做出更加明智的选择。这是因为据说,自然哲学家更有能力评价为特定信念提供外部支持的相关证词和证据。波义耳因此声称,实验自然哲学家“比普通人更能严格而熟练地考察,据说表明了一种启示宗教的超自然的神迹、预言或其他证据”。  罗伯特·波义耳 接着,宗教改革之后的认信之争(confessional controversy)为自然哲学提供了新的背景和任务。现在存在着从极端的无神论到更激进的新教教派的各种宗教可能性,“迷信”和轻信的天主教,以及更为清醒但同样成问题的自然神论处于中间的某个地方。自然哲学的支持者认为,他们的事业提供了一条途径,使人们可以就这些可能性进行协商并到达正确的地方。约瑟夫·格兰维尔在为一种有助于和平的英国国教教义辩护时称:“了解自然能够帮助宗教抵御其最大的敌人,即无神论、撒都该主义、迷信、狂热和争论。”新自然哲学的独特优点在于,它不仅为作出相关判断提供了恰当的专门知识,而且公正无私、不偏不倚。实验哲学家最适合评价神学说法的优劣,因为他不会“像通常那样受到偏袒的诱惑”,不像神职人员那样可能被指责为“有利害关系的无能裁判”。因此在“证据”时代——它本身是新教改革以后宗教多元论的一个结果——自然科学渐渐提供了一个“中性的”认知空间,可以评价相互竞争的“诸宗教”的相对优劣。权威性朝着自然科学的逐渐转移将会产生重大后果,不仅巩固了自然科学的认知权威,而且为自然科学后来拥有宗教曾经享有的社会地位创造了条件。 结论  《黑暗物质》 菲利普·普尔曼(Philip Pullman)的《黑暗物质》(His Dark Materials)三部曲建立在对一个世界的奇妙想象之上,这个世界在许多方面与我们的世界类似,但至少在一个关键方面是不同的——那里没有发生过新教改革。这个世界的确有它自己的科学(或“实验神学”),但那种科学的独特特征促使我们反思,倘若十六世纪欧洲的宗教动荡不是以当时的方式发生的,科学发展可能会走不同的道路。不幸的是,在第三卷结尾,普尔曼突兀的反宗教偏见压垮了其三部曲的前提;但这些著作的确提醒我们,科学在西方的兴起没有任何不可避免之处。科学并不是按照某种不可阻挡的内在逻辑在历史中发展的,一个原因就是,“科学”本身的组成部分并非历史常量。西方科学完全可能是不同的样子,即使其内容是相同的,它在社会中的地位和价值也可能有所不同。它之所以是现在这个样子,部分原因在于偶然的宗教因素,其中包括新教改革及其不可预见的后果。当然,影响线索非常复杂,而且往往是间接或无意的。但我始终认为,现代科学的方法、理论内容和社会意义在某种意义上都得益于新教。 尽管如此,我们还是应当听听最先提请人们注意宗教改革与科学改革之间联系的新教人物发出的最后警示。起初是一个新教的历史版本试图将新教与理性和进步联系起来,并将天主教与迷信、书籍审查制度和科学落后联系起来。这种新教的事件版本与提出了类似历史观的进步主义启蒙叙事天然为伴。然而到了十九世纪末,这种反天主教的宣传已经扩展到对基督教与科学之间关系的一般历史批判。这个时候出现了我们现在所熟知的“冲突神话”,它几乎不对各种不同的宗教形态加以区分,而是径直断言科学与宗教之间的持续斗争是西方历史的典型特征。具有讽刺意味的是,近年来科学史家们着力破除的这种冲突神话,在很大程度上得益于新教护教士最初对其自身历史的构建。在某种意义上,科学启蒙的一些当代倡导者对宗教的憎恨只是这种“新教”立场的一个极端版本罢了。另一个讽刺是,科学与新教在现代早期达成的伙伴关系最终以另一种方式削弱了宗教的权威性。在似乎无法解决的宗教纷争的背景下,罗伯特·波义耳等新自然哲学的虔诚倡导者将权威让予了据说中性的第三方——自然哲学,从而为一种渐渐通过需要科学支持的命题来理解的基督教提供证据基础。就这样,科学渐渐占据了宗教的上风,自那以后再没有显示出让出这种地位的迹象。 (责任编辑:admin) |