|

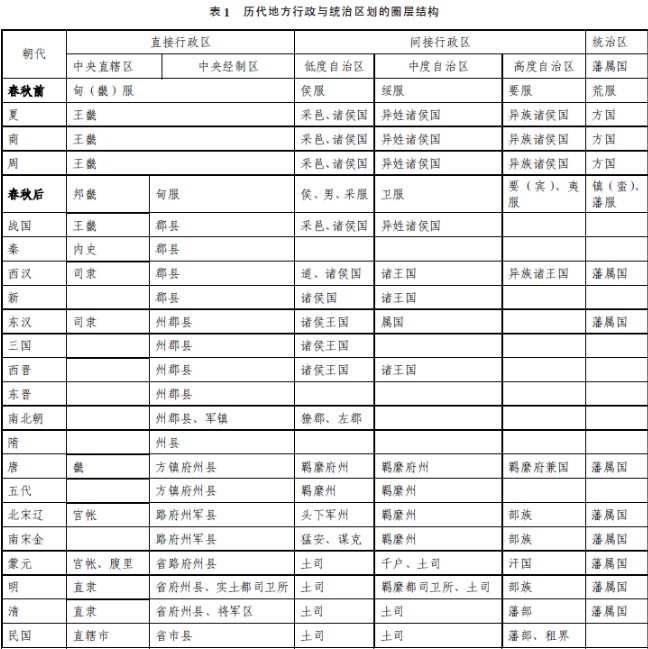

摘要: 中国的五服制圈层结构与各种地方政治实体地理空间存在着对应关系, 似可用“直接行政区” 和“间接行政区” 的概念来指称, 历史上的府郡州县等经制区域,都属于直接行政区范畴,而诸侯国、羁縻府州、土司、藩属国等自治区域, 则属于间接行政区或统治区范畴, 为中央王朝(宗主国)的圈层结构式版图所及。圈层结构的地方行政区域划分方式, 是适应多民族国家国情的必然选择, 是中国历代统治者经历了几千年的政治实践总结出的宝贵经验。 关键词: 五服制; 圈层政区; 直接行政区; 间接行政区 我们在研究中国历史政治地理时, “国家版图” 的表达是极其重要的内容, 它是反映历代国家政权政治区域———疆域与行政区划的要件,其中最难处理的便是藩属国与中央政权———宗主国的关系问题。一种观点是, 藩属国是相对独立的国家政权, 宗主国对其不存在领土主权, 也就是说, 宗主权不等于主权,宗主国的国家版图不应包括藩属国; 另一种观点是, 藩属国既然臣属于宗主国, 那么它在名份上就不是独立国, 而是宗主国的特殊领地,应该划入宗主国国家版图。在是否将藩属国划入宗主国国家版图的问题上, 似乎没有中间道路可走。但是我们发现, 中国古代的“五服制”恰好可以为解决这个问题提供一把绝对好使的钥匙。 一、五服制与中国政区圈层结构思想 五服制最早见于《尚书·禹贡》的记载: “五百里甸服: 百里赋纳总, 二百里纳铚, 三百里纳秸服, 四百里粟, 五百里米。五百里侯服: 百里采, 二百里男邦,三百里诸侯。五百里绥服: 三百里揆文教, 二百里奋武卫。五百里要服: 三百里夷, 二百里蔡。五百里荒服: 三百里蛮, 二百里流。” 周振鹤先生对此有精辟的阐释: “五服制正是封建制的理想化, 从中心统治区向外围水波纹似的推开去, 正和‘商郊牧野’ 和国野制度的圈层型结构———城外是郊,郊外是牧, 牧外是野———相似。”周先生进而认为: 《禹贡》中的九州制是以自然地理与经济地理为表征的政治地理区划,五服制则是理想的政治地理格局。而且他上溯到更早的渊源:“圈层状的地理结构最远可溯源至原始社会的部落分布形态。” 五服制提到了很多空间距离数据, 因此, 研究五服的形态首先要弄清楚它们到底与地理空间有什么关系。笔者想在周先生这个观点的基础上, 细化对这些圈层形态的认识。 1. 甸服 从《禹贡》的文字看, 它是一个最里面的圈层, 即是以都城为中心, 半径为五百里的空间范围。这五百里中, 又分为五个子圈层, 每个子圈层径距为一百里。 为什么每个子圈层径距为一百里? 从来没人解释过。表面看来, 它只是一个百位整数, 好像只为统计方便,其实是有实用意义的,并非纯粹是理想化的数据。我们知道, 一个人平均每日步行一般就是一百里, 骑马就是二百里, 也就是说, 如果他不在外面住宿的话, 每日活动半径最多也就是一百里,超出这个数字, 他就必须在外面住宿。所以,住在城中的农民或奴隶如果要把收获的庄稼(赋物) 连根拔起运回的话(根茎可以沤肥, 秸杆可做饲料和燃料),收获范围就不能超过一百里, 即所谓“百里纳总”。超过一百里, 通常是由住在“野”地的农民或奴隶交纳(否则城中出去的人就得在外面住一宿),限于运输能力和不必要的根, 就只有运回带穗秸杆最合适, 即所谓“百里纳铚”。再超过一百里, 因为同样的道理,只须运回带谷的穗最合适(秸服)。四百里的粟和五百里的米, 则是带壳的谷和去壳的谷物的区别(也有人认为是粗米与精米的区别),都是为了减轻运输的负担。显然,这五个子圈层的划分, 并不是凭空想像。 《周礼·大行人》有载: “邦畿方千里, 其外方五百里谓之侯服。” 《周礼·职方氏》亦曰: “方千里曰王畿。” “方千里”即指东西南北直径为千里,与甸服的半径为五百里是完全一致的, 也就是说,《禹贡》的甸服就是《周礼》的邦畿、王畿,故有人释甸服为畿服。而且从上面的赋物运输来看,《禹贡》的“甸服” 是直接面向都城服务的, 因此在结构上可视其为中央(或国王) 直辖行政区。在夏、商、周三代,王畿其实就是它们的都城迁徙范围。如夏代的阳城(登封)、斟鄩(偃师)、帝丘(濮阳)、原(济源)、老丘(开封)、安邑(夏县)、平阳(临汾) 等, 直径也就在500公里范围内。但是, 在晚出的《周礼》九服中, 是不包括王畿的, 王畿外五百里是侯服, 侯服之外五百里才是甸服。笔者认为《周礼》是将侯服与甸服的顺序记错了,应该甸服在里, 侯服在外, 这样才与《禹贡》符合。与《周礼》同时或稍晚的《礼记·少礼》也说: “纳甸(田赋) 于有司。”有司即都城有司,《史记·周本纪》也很明确: “夫先王之制, 邦内甸服, 邦外侯服。” 这充分证明甸服应该比侯服靠内。这里又牵涉一个问题,畿服与甸服究竟是两服还是一服? 笔者认为《禹贡》五服制反映的是春秋以前的情况, 那时还没有出现介于王畿和诸侯之间的郡县,所以《禹贡》的甸服就是指王畿。而《周礼》九服制反映的是战国以后的情况(九服内容可能是汉武帝时人所加), 其甸服应该是指作为王畿外延的郡县地区,这样才能解释上述矛盾。 战国七雄先后称王, 即意味着它们独立建国于周朝之外, 它们的都城附近也成为各自的王畿, 但直径未必都有千里。这以后, “邦畿千里” 才脱离了实用的地理空间,演变成为一个可大可小的核心圈层的结构概念。秦的内史、汉的司隶、唐的东西两畿, 辽和蒙古的宫帐, 元的腹里, 明清的直隶,民国的直辖(特别、院辖) 市,都是它的流变。 九服制将甸服从王畿中剥离出来, 单独成为一个新圈层, 是因为出现了新的行政区划———郡县,它们是列国开疆拓土后形成的新领地, 在新兴封建制的鼓动下,国君们越来越喜欢将它们作为新王畿, 不再分封。由于它们或不与王畿相连, 或路途较远, 只得委官管理, 因此郡县实际上只是王畿的扩大, 郡即“君邑” 的合体,县(通悬) 即悬绝在外的飞地, 用甸服来表示是极为恰当的。 2. 侯服 《禹贡》侯服是甸服外面的第一个圈层, 里面又分三个子圈层: “百里采, 二百里男邦, 三百里诸侯。” 《周礼》九服中, 除侯服外, 增加了男服和采服,显然都是从原来的侯服子圈层升格而来。它反映的应该是与国王关系较为密切的近亲诸侯分布范围。《禹贡》侯服距离王城在五百里至一千里之间, 如果以洛阳为中心的话,大概包括大多数黄河中下游地区的诸侯地区, 如晋、卫、鲁、曹、宋、蔡、陈、郑、许等以近亲封建为主之国, 各国大夫的采邑也包含在内。《周礼》将侯服一分为三,空间范围向外扩大到二千里, 南到长江, 北到燕山, 不仅是燕、齐、楚、秦等异姓为主之国,也正是汉景帝平定七国之乱以后刘姓诸侯国的分布范围。这表明九服制作者试图在五服制框架内解决近亲诸侯地域范围扩大的问题,也就是想通过升格子圈层的方式将近亲诸侯的范围向外延伸。 汉晋时代的诸侯王国, 其实是分为若干等级的, 一般来说, 近亲诸侯往往是分封在中原地区,距离都城较近,便于拱卫王室。它与五服制中的侯服在结构上是对应的。但南北朝以后, 实土分封制退出历史舞台, 在本部州县外围代之以与中央关系较为密切的自治地方,如唐的近边羁縻州、辽的头下州军、蒙古的世侯封地和元明清的近边土司。当然, 它们与都城的距离已经远远超过二千里, 只是一个结构上的圈层概念。 3. 绥服 绥服是《禹贡》五服的第三个圈层, 《周礼》九服与之对应的是第六个圈层“卫服”, 名称也是出自《禹贡》中绥服的“三百里揆文教,二百里奋武卫”。《史记·周本纪》又作“宾服”: “侯卫宾服, 夷蛮要服, 戎翟荒服。甸服者祭, 侯服者祀,宾服者享, 要服者贡, 荒服者王。”意思是在这个圈层内, 要靠诸侯用武力来保卫, 以达到绥靖来宾的目的, 因此给予他的权力要多些, 而他对中央的物质贡献可以少些, 总之,其自治程度要比侯服高一些。在春秋以前, 这是指“ 四土” 的燕、齐、楚、秦诸侯国, 汉初则指燕、楚、淮南、长沙等异姓王封域,与都城的距离从一千五百里扩大到三千里。吴、楚七国之乱以后, 这种拥有军队的自治程度较高的诸侯王国就取消了,后来东汉边疆的属国和西晋的汝南、楚、赵、齐、河间、长沙、东海等拥有军队的王国大概相当于这种地位。分封制消亡以后,唐宋时期一些比较边远的羁縻府州和元明清时期的土司, 与中央的关系不如近边者密切, 自治程度较高, 也应该属于此类。 4. 要服 要者, 要(yāo) 约也, 意即需要盟约、盟誓维持关系的地区, 通常是指周边的少数民族———蛮夷, 他们享有很高的自治权利,平时只需向中央定期朝贡就行了。按《周礼》的说法, 是“六岁壹见, 其贡货物”。他们的风俗有些是可以通过文教改变的, 有些则很难改变, 所谓“三百里夷,二百里蔡”, 文字较难理解, 但“夷” 和“蔡” 比较一致的看法是用来表示某种粗放统治方式的。春秋以前的异族诸侯, 如庸、蜀、羌、韦、卢、彭、濮、巴、吴、越等,即属此类。战国时代, 绥服诸国开边拓土, 已经将要服诸国并吞殆尽, 因此到汉朝建立后, 要服的空间也随之向外延展, 与都城的距离不再限于二千里,如汉初东南沿海的闽越国、东瓯国、南海国等, 成为新的要服地域, “九州” 的范围也随之延伸到这里。 魏晋南北朝是周边民族移居中原, 与汉族错杂而居并进行大融合的时代, 中原王朝几乎都没有完成大一统, 版图不大, 各民族皆得自立为国, 互不统属,故而政区圈层不多, 很少出现要服类型的异族诸侯王国。及至唐朝一统天下, 圈层又多了起来, 一些边远的羁縻府州是以内附的异族国家建立的, 而不是部落或部落联盟,比如西域和新罗、渤海的羁縻府州, 首领都具有都督和国王的双重身份, 享有高度的自治权利, 从这个意义上,大抵可以视之为要服的流变。大蒙古国的汗国、元代的朝鲜(征东行省) 和明清、民国的藩部如蒙古、西藏等, 也可以划入这类圈层。 5. 荒服 《禹贡》荒服是第五圈层, 也是最外一层,《周礼·大行人》又把它分为夷、镇、藩三层。但是《禹贡》的要服有言: “三百里夷。”因此夷服应该是从要服里分出来的。镇服, 《周礼·职方氏》又作“蛮服”, 与《禹贡》荒服之“三百里蛮” 相合。按《禹贡》的说法,这个圈层在距离都城二千里至二千五百里之间。这与《史记·五帝本纪》所说:“方(直径) 五千里, 至于荒服。” 是完全符合的。方五千里,也就是指从积石山到山东半岛, 从燕山山脉到南岭的地域范围, 显然荒服也在九州之内。正是因为当时人们认识的“天下” 地理范围是直径五千里, 所以才会分出五个圈层,而不是六个或九个。显然, “五服制” 虽然着重于地方行政结构,但它的地理空间是以“方五千里” 作为基础的。 后出的《周礼·大行人》在记载了侯、甸(两者误倒)、男、采、卫、要“六服” 之后说: “九州之外, 谓之蕃国, 世壹见, 各以其所贵宝为挚。”郑玄注:前六服“去王城三千五百里, 相距方千里, 公侯伯子男封焉”, 显然“六服说” 的地理空间是以“方七千里” 的九州为基础形成的, 如果加上“邦畿”,实际是“七服”, 仍然是一服一千里。郑玄还说, “九州之外, 夷服、镇服、蕃服也。”也就是说, 前六服在九州之内, 皆可称诸侯, 即属自治政区;后三服在九州之外, 称蕃国, 即后世之藩属国。 显然, 贪而好利,被发左袵, 人各其心, 其与中国(中原)殊章服,异习俗, 饮食不同, 言语不通, 辟居北垂寒露之野, 逐草随畜射猎为生, 隔以山谷, 雍以沙幕, 天地所以绝外内也。” 他解释为区分“内外”是出于民族文化与自然环境的差异, 而不是出于以王朝版图区分内外的政治原因。 汉灭匈奴、朝鲜、南越诸国以后, 王朝版图拓展到了九州(或十二州) 之外的西域、朝鲜、交趾、蒙古地方, 故汉唐之时, 不仅不用“外夷”来指称中原周边的少数民族地区, 而且也不用来指称西域、朝鲜、交趾、蒙古地方, 尽管其间他们时叛时服, 但史家均用“四夷” 来称呼他们。 汉宣帝时, 匈奴呼韩邪单于来朝称臣, 诏公卿议其仪, 萧望之以为: “单于非正朔所加, 故称敌国, 宜待以不臣之礼, 位在诸侯王上。外夷稽首称藩,中国让而不臣, 此则羁縻之谊, 谦亨之福也。”天子采之, 下诏曰: “今匈奴单于称北藩, 朝正朔, 朕之不逮, 德不能弘覆, 其以客礼待之。” 令单于位在诸侯王上, 赞谒称臣而不名。此种情况如后世的苏禄、暹罗情形一样, 允其称臣, 只是嘉赏其诚心, 建立亲善关系, 实际上并未把它当作藩属国,仍是待以“敌国” 之礼。 是否接受中央王朝的正朔, 是区分汉文化圈内藩属国或敌国的重要标准, 但不是必要标准。如《汉书·匈奴传》曰: “其地不可耕而食也, 其民不可臣而畜也,是以外而不内, 疎而不戚, 政教不及其人, 正朔不加其国。其慕义而贡献, 则接之以礼让, 羁縻不绝, 使曲在彼, 盖圣王制御蛮夷之常道也。”由于汉文化的基础是东亚大陆季风区农耕文化, 因此如果藩属国的主体民族是农耕民族, 往往愿意接受汉文化, 接受中原正朔, 如果藩属国的主体民族是游牧民族,往往不愿接受汉文化, 中央也不强加正朔。但是在汉代儒家学说成为国家哲学以后, 如果藩属国的主体民族是汉族或已经汉化的民族, 则必需接受中央正朔,否则即为敌国(如两晋南北朝各国、唐五代两宋各国), 泾渭分明。 综上, 间接行政区尽管有多种形式, 多种名称, 但其实质仍是国家疆域的组成部分。不过, 笔者也主张采取保守一点的作法,即不把藩属国作为间接行政区(尽管放宽一些标准看, 也可算作间接行政区), 而是单列为“统治区”, 以对应五服制中的荒服。“统治”, 可以理解为“统而治之”,也可以理解为“统而不治”, 相比“统领区”、“领属区” 而言, 灵活性更大一些。根据上述论证, 历代地方政治实体与五服圈层的关系可见表1。  由是可知, 中国古代的自治制度大体可分为以下几类: 一类是建立了国家政权的从属于某一宗主国的高度自治的地方政治实体, 如诸侯国、羁縻属国、藩属国等;一类是拥有一定自治权力的地方行政区, 如汉代的道, 属国都尉, 六朝的獠郡、左郡, 唐宋的羁縻府州, 辽的头下州军, 元明清的土司等;一类是未设政权或行政机构的民族地方, 如唐宋的羁縻部落,辽金元的部族等。上述三类分别相当于今日的自治国家、自治政区、自治部落三种地方自治形式。它们与中央政府的关系, 虽然较为复杂, 变动较大, 名目繁多,但将其按自治类型和自治程度来加以总结, 便不难理顺。因此, 笔者把历代地方行政圈层结构作如下概括: (1) 分封诸侯时代———夏商周三代的地方行政圈层结构;(2)郡国并行时代———战国秦汉的地方行政圈层结构;(3) 华夷错杂时代———魏晋南北朝的地方行政圈层结构; (4)羁縻建置时代———隋唐五代两宋的地方行政圈层结构; (5) 土司建置时代———元明清民国的地方行政圈层结构。 三、圈层结构适应多民族国家国情 现在我们再来考察中国历史上地方行政圈层结构出现及其贯穿于古今的原因。 诸侯分封制从夏朝建立国家就开始了。其实它应该是从原始父系氏族部落的分化及部落联盟的产生演变而来。同姓部落的分化就是后世同姓诸侯的雏形,联姻部落的加盟就是后世异姓诸侯的雏形,异族部落的加盟就是后世异族诸侯的雏形, 因此原始社会的部落联盟一旦形成国家,那么诸侯制的出现就是顺理成章、水到渠成的事情, 有其必然性。这也就决定了中国早期国家的地方行政制度必然要以诸侯分封制为主, 这时, 国王直辖部落就成为王畿,除王畿而外, 国王对王国的统治当然就只有依靠诸侯了, 没有别的选择。不过, 这种分封(与其说是分封, 不如说是沿袭) 的诸侯, 只能是间接行政或间接统治,它们对国王来说, 除了象征性的朝贡而外, 只有在祭祀和军事时, 才有参加的义务,所谓“国之大事, 在祀与戎”。 不过, 前面己经述及, 五服制是以地方五千里(直径2500 公里) 为基础设计的, 反映的应是春秋以前人们认识的地理空间范围。六服(实际是七服)制是以地方七千里为基础设计的, 反映的应是战国时代人们认识的地理空间范围。九服制, 反映的应是汉景帝时代人们认识的地理空间范围(九服制应是汉人所加),已超出了先秦“九州” 范围。可见空间上的圈层其实也不是凭空想象, 而是基于当时人们的地理认识范围和民族分布的空间圈层特点而产生的。 中国自古以来就是一个幅员广阔的多民族国家, 历代中央政府对管辖范围内的少数民族(在辽、金、元、清, 则是指留在发祥地的本民族),基本上都实行了间接统治,用现代术语讲就是“民族自治”, 或“统而治之”。《左传》所谓“启以夏政, 疆以戎索”, 反映古人已经意识到对待少数民族应该“因故俗治”,采取不同于华夏族的统治方式。众所周知, “华夷有别” 的思想, 是贯穿于整个中国历史发展过程的。 也有个别的王朝尝试过实行单一圈层的地方行政制度, 比如秦、隋两朝, 但他们的国祚却是最短促的。看起来他们的灭亡似乎都是因为本部地区的农民起义,与圈层结构无关。但是我们不要忘了,陈胜、吴广不正是代表着苦难的戍边士卒发难的吗? 王薄等人不正是高唱着“无向辽东浪死歌” 而揭竿起义的吗?如果秦始皇对待百越、匈奴, 隋炀帝对待吐谷浑、高丽能够采取羁縻政策, 不诉诸武力, 而与民休息, 他们会有这样的结果吗? 纵观中国历史上各个朝代的地方行政制度, 除国祚短促的秦、隋两朝是比较单一的圈层结构外,基本上都存在经制(或曰本部, 即国家直接统治区) 与自治(或曰藩部,即国家间接统治区) 两种不同的统治方式———双轨制。从政区形式来看, 经制区大体有省(布政使司)、路、府、州、郡、县等名目,自治区大体有藩属国、地方(方国)、诸侯、土司、羁縻府州、属国都尉、部落等名目, 这样细分, 圈层更多, 成为多轨制。之所以划分为经制区和自治区,是顺应中国作为以汉族为主体, 以少数民族为组成部分的需要, 是经历了几千年的政治实践总结出的宝贵经验。顺之则昌, 逆之则亡。秦、隋之所以国祚短促,重要原因之一就是没有顺应这种需要。即便是辽、金、元、清等少数民族建立的多民族国家, 也都遵循了这一原则,甚至还为适应当时同时存在的多种社会制度(原始制、奴隶制、封建制), 实行了一国多制的地方行政制度。 历来研究羁縻府州、土司、藩部者虽不乏其人, 但大都未提升到中国古代民族区域自治制度的高度来认识。中华人民共和国成立以来建立的民族区域自治制度,虽然有苏联模式的影响, 但也可看成是中国历史上民族区域自治制度在现代的延续与革新, 是马列主义民族理论与中国历史实践相结合的产物,是中国对世界民族政治制度的贡献。 中国历史上除国家政权和府州郡县等政区外,还出现过部落、部落联盟、属国都尉、典农都(校)尉、獠郡、军城(镇)、侨州郡县、羁縻府州、宫帐(斡鲁朵)、军、监、头下军州、羁縻卫所、土司、法王、方国、诸侯、世侯、藩镇、采访使道、转运使路、布政司(行省)、宣慰使府、都元帅府、万(千、百)户府、汗国、王国、藩属国, 以及军政合一、政教合一、农政合一、政监合一区等, 在我们论述历史政治地理时, 特别是编绘历史地图时,都是必需解决的问题。目前出版的历史政治地理著作及历史地图, 还存在许多盲点, 或避而不谈, 或作权宜处理, 这些都不利于深入开展历史政治地理研究,也无法为处理国内外一些政治问题(如西藏问题等) 提供更有利的决策依据。 周振鹤先生《中国行政区划通史·总论》对中国历史上的地方行政圈层结构曾十分精辟的评价:“一般人都推崇九州制的高明,而以五服制为虚妄,甚而至认为五服制是《禹贡》的赘疣。其实《禹贡》将两种不同的政治地理思维放在同一著作中, 正表明作者的高明,因为在统一的中央集权制国家出现以后, 两种政治地理格局都在不同的情势下出现。……我们既然称五服制为圈层式结构, 也不妨称九州制为分块式结构。秦汉以降,这两种结构一直是政治地理格局的两种基本形态, 以迄于近现代。” 这就为我们指明, 政区地理的圈层结构贯穿古今, 还存在许多研究空白,它们就是中国历史政区地理今后应该努力进行研究的方向。 比如割据势力, 是一种特殊政区, 还是在国家版图内出现的不接受中央政令的非法势力? 也需要界定。割据势力主要分两类, 一种是指不被中央承认的国家政权,即由叛逆者建立的独立国家, 通常称为僭伪之国(好歹还有一个名分); 一种是与中央分庭抗礼但未建立国家政权的地方行政区或地方反叛势力, 所谓“名不正, 言不顺”者。在唐末方镇中, 河北三镇是割据势力, 对抗朝廷, 而其它方镇则是拱卫中央的。因此, 割据是实际拥有与名称不符的中央无法约束的自治权力,真正的自治则是被中央认可的、赋予的自治权力。诸如此类历史上的政治实体领地, 都需要对其性质进行科学界定。又如, 在间接行政区概念下,先秦的诸侯国与汉晋的诸侯王国只有自治程度的不同, 而在“自治区”的定性上, 则没有不同。既然研究汉晋政区地理要包括诸侯王国,那么研究先秦政区地理是否应该研究王畿、诸侯国和采邑, 而不应该只从郡县始, 就是一个有待重新审视的重要问题。 总之, 笔者认为各类间接行政区(自治区) 和县以下基层政治区划的复原, 应该成为今后中国历史政区地理乃至政治地理研究的两大需长期努力的重要方向。 注释: ① 周振鹤: 《中国行政区划通史·总论》, 复旦大学出版社2009 年版, 第199 页。 ② 王开队: 《秦代以前南越不属扬州论》, 《中国古都研究》第23 辑, 三秦出版社2008 年版。 ③ 《汉书》卷94 下《匈奴传》注。 ④ 有时“政区” 也可以是“政治区域” 的简称, 而政治区域与行政区域的含义是有所区别的。 ⑤ 吕本中: 《吕氏春秋集解》卷7 “庄公三十年”。 ⑥ 《汉书》卷78 《萧望之列传》。 ⑦ 仅谭其骧先生在《唐代羁縻州述论》(载《长水集续编》, 人民出版社1994 年版) 中提到: “在这个时期,漠南突厥诸府州应可视为在云中、单于都护府监领下的民族自治区。” 郭声波, 男, 1959 年生, 四川泸州人, 历史学博士, 暨南大学历史地理研究中心教授, 广东广州, 510632。 (责任编辑:admin) |