|

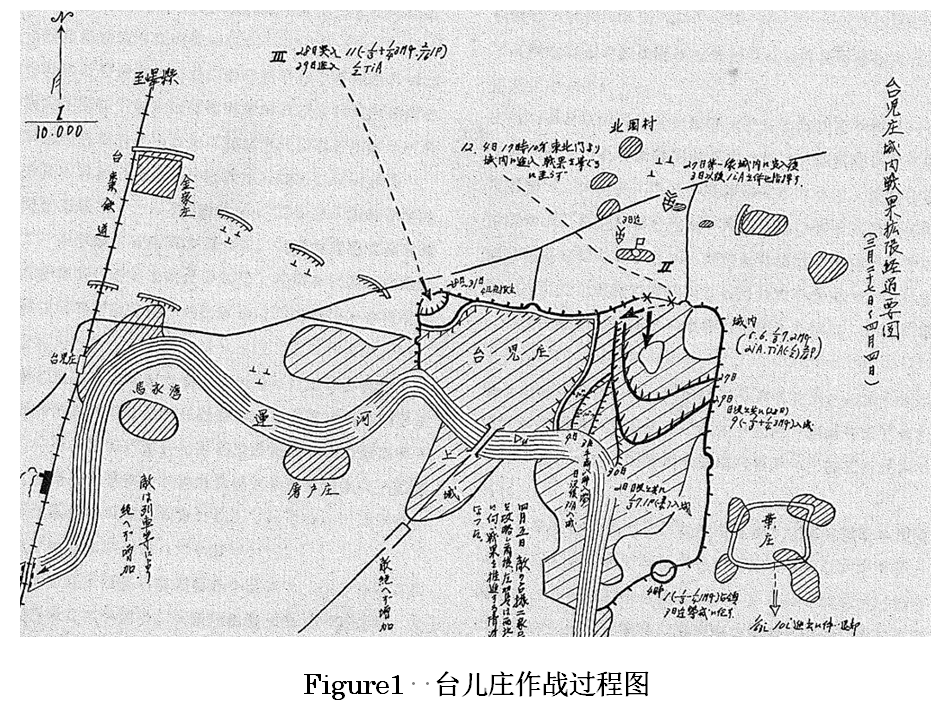

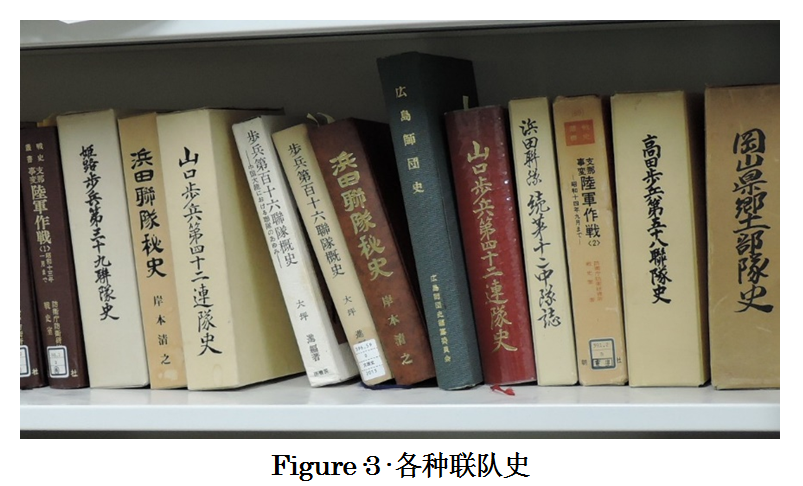

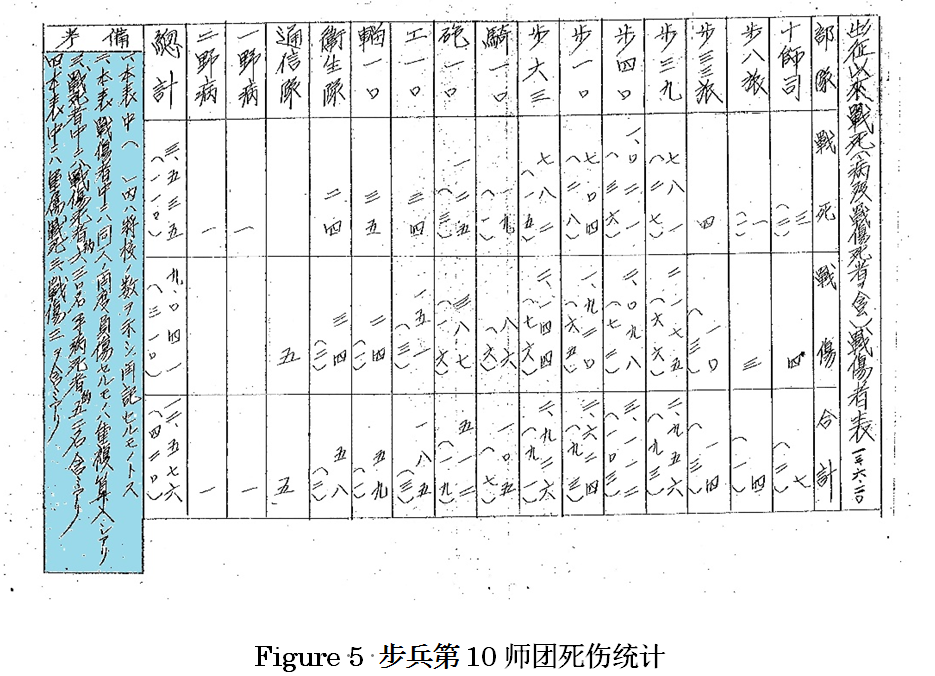

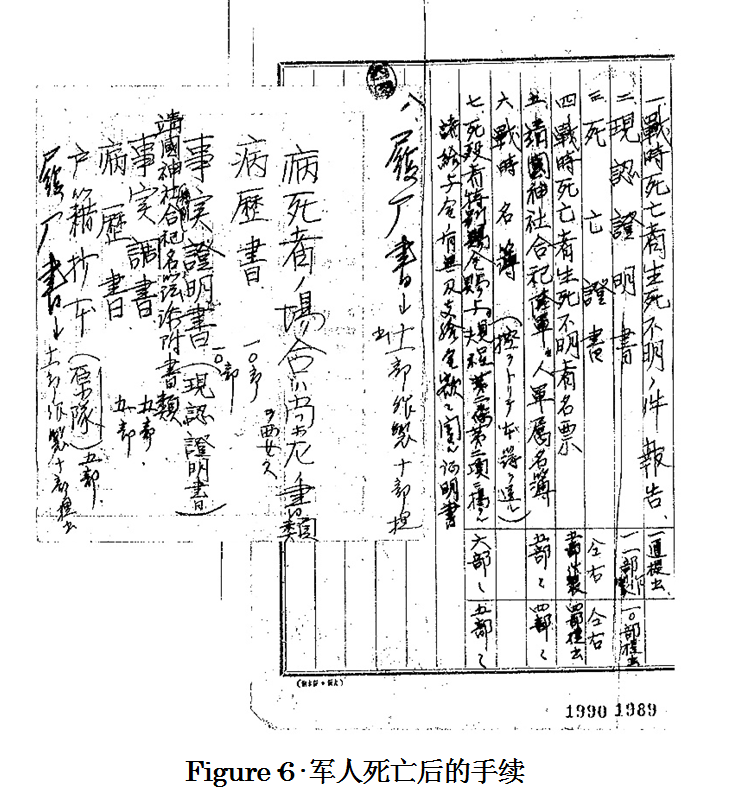

1.档案记录和口述记录 研究历史时最重要的是史料根据。最近很多人,包括许多学者都热衷于收集口述资料,称口述历史(oral history)。找一下历史事件的当事者,记录他们的叙述,似乎证人的口述才是最真实的历史资料一样。这其实是一个很大的错误认识。我们在寻找不到任何文字记录的情况下,若能找到见证人,从其口中得到事件情报,固然是一个贵重的证据来源,但必须认识到口述资料的弱点。特别是事后经过了多年的个人独家的回顾谈类,会和事件的真实发生很大出入。 可以说,口述资料中比较有真实性的是当事者在一瞬间形成的强烈感情印象。比如当时的震惊,痛苦,疼痛,悲伤或有特殊印象的事件经过等。而对事件整个的来龙去脉,发生时间,地点,参加人数,过程,顺序等研究上最有用的情报,口述者却总是叙述不清,因为人的记忆能力是有限的。若提前不进行再学习,调查或参考其他历史文献,或他人的口述记录,很难复原出事件的全相。此即为关于同一事件的口述记录中,复数的证人口述经常情节相同的理由。可以说是在事件再学习过程中的一种参考,抄袭他人记录的结果。另外调查的者的目的,时代的背景,政治环境,个人的虚荣心等也会对口述内容产生影响,且事先设定的“大捷”“大败”的宣扬,“惨剧”“罪行”控诉等意图,题目,诱导式询问方法,也会引发口述者逢场作戏之效果。所以口述历史提供的往往是一部分情节记忆,辅助于文献记录资料有一定参考价值,单独并不能成为正确的历史根据。如果能找到当时的文字记录史料时,一定不能先采用口述为证。 国内的平型关大捷,台儿庄大战的研究之所以和日本的记录档案有很大出入,就在于多采用,信用的是事后,甚至有些是时隔半世纪以上的当事人的口述,回顾,和现地调查采访资料。并没有使用,特备是没有认真研究使用敌方(日军)的记录史料。此外,当然不能否认助长其数字,事迹面浮夸的,还有一些政治宣传工作方面的影响。 而日军的档案资料却不同,可称为是可信,贵重的证据。贵重之一是文字记录,二是当时的记录,三,又不是宣传材料而是军内秘密文件。使用日军档案研究时,我们可以把当时的战斗还原到相当完整的地步。比如天气状况,日出,日落时间,各种命令的下达时间(具体到分),具体内容,部队区分,各级指挥者的姓名,官阶,战斗参加者数,死伤数,参加者少尉以上将校死者姓名。行动路线,作战部署,武器数量,种类,损坏程度,使用的各类武器的消耗弹药数量(具体到每发),等。更富有许多详细的局部作战图,写生等资料。而且记录者并不是一处,比如台儿庄作战中的濑谷启支队长下达的每号命令,我们可以在其下属的步兵第63联队和第10联队的两个战斗详报中同时确认。所以作战命令,行动时间,地点等重要情报,可以核对,一般不会有任何错误。这和作战开始日期完了日期都搞不清的我国的研究书有很大差别[1]。  日军的档案资料,若按资料种类区分,可分为三类。一、事件当时的记录。如电报、命令、计划书、会议记录等。此类资料可以明确事件的时间、地点和内容。二、事件之后的追记。如日记、手记和阵中日誌等。应该是在数日内作成,此类资料和前者同样,对于再现事件的时间,地点等亦具有极高的可信性。但由于有些不是公式记录(如个人日记,手记等),所以对于再现事件全体过程有些局限性。三、是事后的总结和报告书类。如战斗详报,调查报告,统计表类等。此类档案有一定时间差,一般是在事后不久(数周、数月)后做出,有总结,归纳的作用。对于掌握事件的整个经纬、过程和结果非常有用。但因为不是当时的记录,又经过记录作者的加工,所以不能否认其中可能有一些小的作假,手脚。  日军档案内的报告书的手脚和作假表现在何处?笔者认为不在数字,统计等结果方面,而在描绘,叙述的过程中。数字往往是一个调查结果的定数,比如死伤统计,消耗弹药数量统计等。由于和今后作战,补充,善后等现实问题有密切关联,又军纪惩罚森严,所以在报告中不易作假,而过程的描写中却可以加入一些主观发挥。比如军人的死亡报告,实际上的根据仅仅是军医在验尸时记录的致命创伤的部位,被弹方向等情报,而事后向家属,上级,出身地行政单位提出的死亡报告书中,为了安慰家属,宣传死者的事迹,获取军功褒奖等目的,却可在情节面尽情地进行发挥,比如死者临终前的场面、行为、豪言壮语等。例如小寨村伏击(平型关大捷)中的佐野曹長的死亡报告中,有“从昏迷中再次苏醒的佐野曹长用手枪继续抵抗,在弹尽之后,拔刀欲冲入敌阵,不料在挺身冲击之际,敌手榴弹在上空爆炸,曹长最终因后头部致命伤光荣殉国”等描写[2]。实际上此次伏击是歼灭战。这近百人的部队几乎全部阵亡,不可能有人去观察佐野曹长临死前的场景,所有的基础情报应只有验尸时军医做出的死亡原因为“后头部弹片创伤”一条。 再如武器的丢失与损失,因为责任重大,追究处罚严厉,所以报告时最禁忌的被敌缴获,遗失,可以虚报为战斗中损失,损坏等[3]。战斗过程中的一些指挥错误,指挥官的作战过失等也可在战斗详报中掩盖。特别是有关抢掠,屠杀行为,违反政策杀害伤兵,俘虏,强奸等犯罪行为,虽然为日军的惯性,但在任何记录中却从来没有留下过蛛丝马迹。从滕县作战记录的分析中可得知,日军纪录的“敌遗弃死尸”数字,不仅包括对俘虏,伤员的残杀,至死把对非战员的平民百姓,老少妇孺的残杀数字也都作为“敌遗弃死尸”(战果)计算[4]。所以在使用战斗详报等资料时,也需要分析,判断,寻找佐证,不可轻信。 2.联队史类记录的价值 在日本,联队史类书籍有上千种,几乎都是战后,特别是在高度经济成长的背景下于1960-1980年代作成的。不属于第一手史料,但可称为第二手的加工史料。所以作为历史学研究的利用价值并不太高。不能过分信用。必须顺藤摸瓜,寻出其使用的资料之源。在平型关大捷的研究中,对流传于国内的《滨田联队史》(步兵第21联队)的描述过分信赖,可以说就起了一个很大的副作用[5],引起了不少不必要的论争。  联队史当然也不是无用,可称是一种贵重的资料索引。但利用时有必要进行史料批判后取之有价值的精华,排除不确实的部分。 何谓不确实的部分?即联队史类的记述部分,解说部分。联队史大多都是以大量的战斗详报,阵中日誌,个人手记,日记,当事者的回顾,回想等资料综合编辑而成。其编者多是旧部队的军人,可以说有丰富的战斗经验和军事专门知识。但不一定有过严格的学问训练。所以在组织,编排,再现这些历史资料时,不鲜有感情的发挥的场面。缺乏严谨的核对,考证往往会出现记录错误。比如过分相信个人的回顾,处理不了记录和口述的矛盾,在复原事件情节时为了自圆其说叙述时将日期,时间,地点等搞错,搞反等。 另外联队史类书籍,大都是在战后和平时代编辑的。由于时代反战思想的影响,也会往往会出现把自己部队的死伤,被害夸大,把战斗场景描写的比实际更悲惨的情况。所以不能轻信联队史记录中的过程叙述,解说,描写部分。特备是一些判明不了依据出处的叙述。对数据也要和原史料进行核实。 何谓确实的部分?即联队史中的资料部分。同上所述,联队史基本上是以各种第一手资料为中心构成的,而联队史在作成编辑时的资料数量,比起现在要丰富得多。日本在战后最初的十数年,由于败战的冲击和生活困苦,人人疲于奔命糊口。败战前官衔为中将的赤柴八重藏(原第10联队长),战后为了糊口,也不得不去开荒种地。直至高度成长之后才安居立业,有了生活保障,开始产生了一些经济和精神上的宽裕。此时,各种旧部队的战友会组织开始创建复活。其特征是以地方,地域为纽带的旧军人团体。旧日军乡土联队的编制方法,也十分有助于这种以地方,地域为中心的团体组织的形成出现。在各地域,逐渐形成乡土联队的事务局,联络处。从制造花名册,战友录,进行慰灵祭开始,逐渐发展到编写联队史。此时,旧军人的大多数已接近,或超过退休年龄,也有了充裕的时间保证。在各旧军人组织的号召,动员下,大量流传于民间的资料,包括联队级,大队级,中队级的战斗详报,阵中日誌,个人的手记、日记、报告,记录等都云集于各个战友会的事务局,编辑部。成为联队史编辑的素材。 一方面,这种联队史类书籍,由于没有商业价值,几乎都是靠战友会成员募捐,凑款来编辑,出版的。编者也不是专业人员而是旧军人中的志愿者。所以此种作品都不经商业出版社之手,称“非卖品”。小量出版后除寄赠给关系单位外,多分发给当事者的旧军人会员。各地区的地方图书馆也几乎不接受这类出版物,欢迎的只是和本地方,乡土有关的一小部分。这是现在这类图书很难在国立,公立图书馆找到的理由。 此类联队史编辑活动由于当事的旧军人们的健在和努力,热情,在编辑过程中汇集了大量贵重的战史资料。只是在和平时代由于不能得到国家,地方自治体(政府)的支持,这种活动只能是私人团体的私下行为。汇集上来的资料,也不受国家的重视。防卫厅战史资料室,也不曾有过征集民间资料的预算和组织。联队史编辑的时候,可以说资料应有尽有,如何选择,淘汰却是一个大难题,因为数十年的历史资料,只能汇成一本书籍。最可惜的是这种汇集于民间的军队关系史料,由于没有受到自治体,国家的重视,在私家版的联队史类书籍出版完成后,大多又得而复失,再次散失于民间。其中战斗详报类有一部分被寄赠给防卫厅战史资料室,或地方的自卫队驻地,但个人的日记,手记,中队以下记录等又多归还给原来的所有者。 各种联队史类书籍从编辑开始至今已经三,四十年,当事者早已过世,很多战史记录资料即使存在,也已不知去向。所以,今天联队史记类的存在价值就在于此,可以说是一个资料线索,或资料集。联队史由于是旧军人团体的自主行为,所以没有统一规格,体裁多种多样,取材,编法都有所不同。有的忠实于战斗详报,如第10(冈山),第63(松江)联队史。有的注重于个人的日记等记录,如第11(广岛)联队史。有的则以叙述解说为中心,如第42(山口)联队史。有的则像散文作品,如第41(福山)联队史。所以使用联队史类资料时,要进行判断,取其有用部分,有根据的部分,若有可能的话以此为线索去寻找其原始记录(如战斗详报等)。比如前述《滨田联队史》,其叙述部分虽然有不少错误和夸张表现,但其中多处引用的个人记录,如第三大队丰田志郎军医少尉的日记摘录等, 却是不可再入手的很贵重的资料。这种价值高的资料,在联队史类书籍中还是可以发现不少的,有辅佐,补充战斗详报的作用。 3.关于日军统计的可信程度 也许有人对日本军方的记录档案产生怀疑,说这种数字统计仅不过是一种类似于战时“大本营发表”的,为了欺騙国民的謊言[6]。诚然,战时的宣传中,夸张,隐蔽是一种常有的现象,对给予敌方的打击损害总有一种夸张报导的倾向,而对己方的损伤却不愿如实公布。其目的一是为政治宣传,二是为鼓舞士气。中国方面的“扩大宣传”可见本论的台儿庄报导部分,而日本方面的典型代表可谓战争中的“大本营发表”。可是笔者在此提供的军方内部的战斗记录,却沒有这种问题。特别是关于自己内部的伤亡统计,可以说是一个非常精确的数字。其理由如下。  一、此种数字统计表并不是偶然发现的一个两个,根据使用者,研究者的目的,同样数据有各种各样的统计形式。有关台儿庄战的各种统计,笔者就能收集到二十多个。基本上都是大同小异。所谓小异,并不是统计上的错误,而是由来于统计者,作表者的目的,或收集采样的日期,范围等。比如方面军军医部的统计,需要掌握伤病,死亡者的全体状况,为此目的,如同后述的一样,对同一人物的病伤和战斗创伤要进行复次计算。所以结果要超出实际人数。而为了兵器研究进行的“创伤分类统计”,通常只采用能判别创伤原因的数据[7]。联队级的《战斗详报》统计,主要目的是报告战斗过程和敌我双方损失,能比较准确地掌握局部战斗中的战果,包括配属部队死伤,但对局部战斗以外的伤亡情况,如对野战病院,通信队,后方辎重部队的死伤并不能了解。补充兵员数的统计,报告仅仅能了解部队现在的缺员概数,却不能掌握缺员的原因(如战斗,疾病,事故等)。师团级单位作成的一般死伤统计,并不反映军级单位的配属部队的死伤状况,而军级单位的统计也不能反映方面军直属单位配属的临时部队的伤亡情况。各种统计数值虽略有出入,但基本数据可以说是一样的,是经过多方验证而收集上来的。 二、这些战后公布的资料绝不同于战争中的“大本营发表”,不是欺骗国民的宣传,而是内部的“秘密”记录。并且几乎都是当时的记录。各种伤亡统计的基本数据,主要来源于基层联队的战斗详报,联队的统计又来源于下属大队的报告,战斗详报,或中队以下的阵中日志等。为了统计的方便,日军的战争指导部门对各部队的报告都有统一的样式,格式规定,采用同样的项目表格。各部队在每次战斗后进行如实的汇报也是一种必须的义务。从军用物资的种类中,我们可以看到这种格式统一的《死伤表》《阵中日志用纸》《战斗详报用纸》《武器弹药消耗表》等报告书,统计用纸表格,都作为“阵中事务用品”定期地颁发到各部队[8]。 上层的师团,军,方面军,参谋本部,根据各种需要,不时地要求下级机关提出某时,某地的死伤统计数,以此来掌握所属部队,或友军部队的状况。这些消耗,敌害统计还有一个更大的作用是作为兵员,马匹,物资,弹药补充的依据。从这种补充依据的视点来看,也可以了解此内部统计是不允许有误差的。 三、从数字作成的方法,过程来看,也可以发现这些数字是事后经过多次修改,精益求精的。有来自“将校”之笔的“追记”修正,亦有关于“战斗员,非战斗员”的区分,轻伤非离队者的注记,生死不明栏的设定,战斗详报中,少尉以上将校死者的实名记录等规定。 下面以第十师团《出征以来战死,战伤者表》的备考栏为例,看一看其对作表的要求。 (一)本表()内表示将校人数,为事后追记。 (二)本表战伤者数中包括同一人物的多次负伤记录。 (三)战死者中包括战伤至死者约630人,疾病死者约52人。 (四)本表中包括军属战死者三人,负伤者三人  将校死伤者的追加,订正﹔战伤至死者的追加﹔两度负伤经验者的重复计算﹔病死,军属(军人以外的文官、雇员、佣人)的算入等,可以说是一份严谨的调査,统计。 四、从对死伤者家属进行及时通知报告,安慰,补偿方面来看,也能知道这种统计是绝不能作假的。日本军的特征是乡土联队,在驻屯地区的本地征兵,本地复员。在台儿庄一带作战的第五,第十师团,都是日本中国地方(包括冈山、广岛、鸟取、岛根,山口五县)的部队[9]。 各联队都是同一地域的出身者,通过联队区,在乡军人会这种特别组织和地方保持密切的军民关系。死伤的补充也要通过当地的留守师团进行。所以对死伤者家属进行报告和说明绝不是一个简单的事,弄不好会影响新兵的补充。怎么可能对死伤者家属说谎不报呢。各县的护国神社内都保存着同县全部的死者名簿,在冈山,前线乡土士兵的伤亡,也通过地方的《合同新闻》(山阳新闻)进行实名报导,每次战役战斗谁死谁伤,一目了然。曾经参加台儿庄战的作家栋田博(第10联队所属)在小说《台儿庄》的解题中写到: ……特别是我所在的赤柴部队(第十师团步兵第十联队)的敌害十分惊人。当时,听说经常有人向在冈山市内的联队长家院内扔石头。本地的《山阳新闻》连日报导战地消息,战死,负伤者栏的人名不胜数计,也难怪联队长的住宅成为市民发泄怨恨的对象。我负伤后在报纸上被报为“重伤”。当时,有一种风评,认为只要是报道为重伤,就意味着早已死在战场上了。所以我母亲看到报导后,毎天都坐在佛龛前一动不动,不断在为我祈祷[10]。 如此,死伤者的全体的实名在地方都被公开,对死者家属交付遗骨的仪式,提出死亡报告书的作业也要求无微不至。死亡的时间,场所,创伤的部位等,通过战场当事者的证言,战斗详报等都要明确地写在报告书中[11]。 以这种统计为依据的伤亡报告,还不只有通报的作用,更有作为一种公式的行政文件依据的作用,用于吊销户口,进入靖国神社合祀的手续上[12],或用于显彰功绩,领取死亡赐金,遗族年金,伤残军人证明等行政手续中[13]。所以死伤的数字,状况等记载要精益求精。在太平洋对美作战日军大量死亡阶段,这种统计方式渐渐失效,但至少在本论触及的日中战争初期,可以说是十分严谨的。 以上诸点即为日本军内部死伤统计的正确度可信的理由。  -------------------------------------------------------------------------------- 注释: [1] 比如台儿庄的战斗,国内竟没有一个研究能把握日军的撤退时间,只有个别很少一部分研究,看了日本的研究(『戦史叢書 支那事変陸軍作戦〈2〉昭和十四年一月まで』防衛庁防衛研修所戦史室著、朝雲新聞社, 1975年)后才知道,第五师团坂本支队的撤退,要比濑谷支队晚一天。关于日军到台儿庄和第一次攻城的时间也众论纷纷。多场景渲染,缺乏时间,地点,部署,命令等最基本的重要情报。 [2]憲兵司令部編『日本憲兵昭和史』 原書房, 1978 (明治百年史叢書:第278巻)、271頁。 [3] 比如在平型关作战中的第21联队的战斗详报附属消耗表中,有“损失”步兵炮1门,枪械100余枝,重机枪弹7700,步枪弹28920,八九式重掷榴弾40发的记载。但备考栏中却註明“损失弾薬全部为在料子台埋藏中纷失”。料子台是南口附近地名,关於埋藏弹药之事,《濱田联队史》62页中也有记载。但在八路军小寨村伏击战中,日军损失了部分武器弹药也是一个事实。在此把八路军缴获的部分也全部记述为“在料子台埋藏中纷失”,就是一种摆脱责任的手法(参照「歩兵第二十一聯隊損耗表」Ref.C11111184000.№0076)。 [4] 关于日军在滕县残杀犯罪的分析,见拙论「滕县作战における日本军の虐殺记録――日本军资料の盲点をつく」『年报日本現代史』第20号,予定2015年5月刊行。 [5] 在平型战斗的研究中,由于不少国内学者过信《滨田联队史》的记述,在行李队,汽车队的人数,救援,歼灭等战斗进行问题上,带来很多不必要的麻烦。关于此研究,请等待笔者新论。 [6]《大本营发表》内容都是经过军部言论统制机关加工的,此词语在日本现在已成为“说谎”的代词。 [7]参考「2A方面(兵站)参考諸表」(昭和13年6月),367页,「備考欄」中记载,“关于南部山东剿灭作战,只採用能判别兵器种类的数据”。JACAR:Ref.C11111485400。 [8] 参考昭和13年 「陆支密大日記65号」「阵中事务用品其他追送に关する件」1267,1274页,JACAR:Ref.C04120673700。 [9] 第十师团下属的冈山地区第10联队, 松江地区第63联队,姫路地区第39联队,鸟取地区第40联队﹔第五师团下属的广岛地区的第11联队﹐山口地区的第42联队﹐浜田地区的第21联队,福山地区的第41联队。 [10] 栋田博「自作?9?9解题」(月报)『台儿庄?9?9ほか五编』光人社,1975年。 [11] 参考「戦死者に関する参考」昭和14年5月以降 第3中队,JACAR:Ref.C11111555800。 [12]参考「靖国神社合祀名簿記載要领」歩兵第40联队,JACAR:Ref.C11111555900。 [13]参考「死殁者に関する手続指導方の件」,JACAR:Ref.C01001580500,大日记甲辑昭和13年。 (责任编辑:admin) |