|

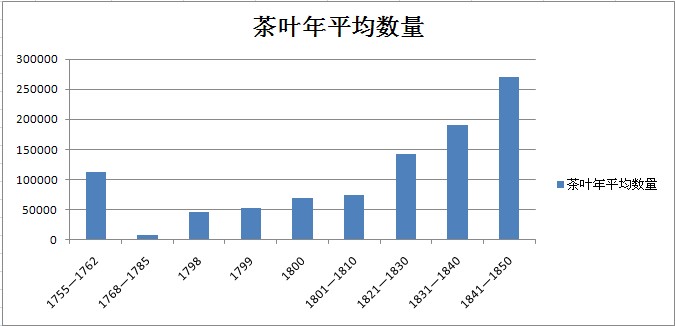

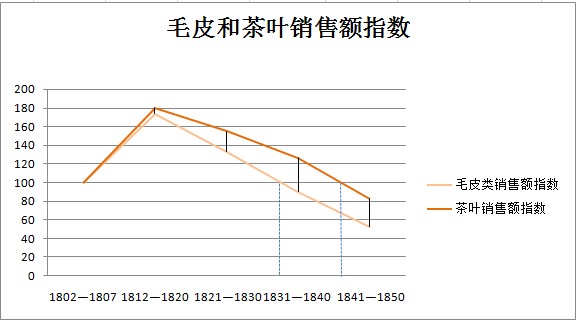

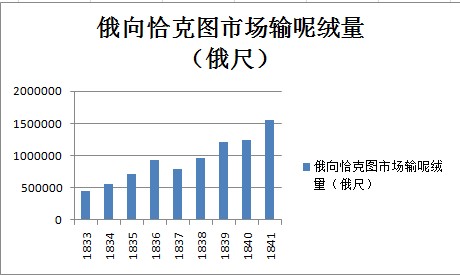

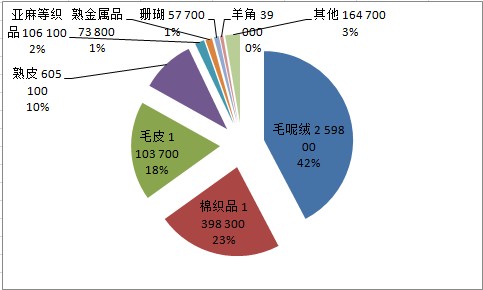

【内容提要】19世纪30、40年代,中俄恰克图边境贸易在几经波折后,呈现出平稳繁盛的景象。贸易量和贸易额持续攀升,吸引了大批中俄商民往来其间,中俄关系也随之缓和。以往学术界对这一时期中俄边贸给予了很高的评价,认为是恰克图边境贸易发展最兴盛的时期。但是,贸易量和贸易额并不是衡量经济和贸易的唯一手段,综合其他因素考虑,在贸易繁荣表象的背后,已经埋下了衰落的伏笔。文章就此展开论述,以期从另一视角探讨清代中期恰克图贸易的拐点及其成因,以及之后中俄关系发展变化的经济动因。 【关键词】贸易量;销售额指数;商品结构;交换需求;成本 【作者单位】山西大学经济与工商管理学院030006;中国农业大学经济管理学院100083 引言 布罗代尔在其经典著作《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》中说:“茶在中国与葡萄在地中海沿岸起的作用相同,凝聚着高度发达的文明。”[1]从16世纪起,随着饮茶风气在欧洲大陆的兴起,作为产量最大的国家,中国的海外贸易中,茶叶的份额不断增加。入清以后,除广州的“海上”贸易外,陆路上中俄恰克图边境贸易逐渐兴盛。 相较而言,北路恰克图茶叶市场由于史料阙如,研究成果相对较少,囿于学科领域的限制,定量分析的成果更是凤毛麟角。[2]目前的研究普遍认为,进入18世纪30年代,中国输出茶叶占到出口总额的93%,进入了恰克图贸易的黄金时代。1848年华茶输俄就达369 995普特,是19世纪上半叶茶叶贸易的最高峰。[3]但是,这类研究以贸易量和贸易额度为基础,其缺陷在于,只能揭示出市场上交易总量的情况,而无法探知贸易发展过程中内在的运行规律。我们通过对中俄恰克图市场的主要商品——茶叶和毛皮的销售额指数进行分析发现,即便是在最为兴盛的19世纪初中期,恰克图中方茶叶贸易已经出现了衰退的迹象。 一、问题的提出 文章采用销售额指数分析恰克图市场上中俄双方贸易的数量情况。销售额指数是以某一年度的销售额为基数,一定时期内各年实际增加的销售额除以基数所得出的百分比,本文采用环比指数。即假设前一年茶叶的销售额为A1,当年的销售额为A2,则当年的销售额指数为(A2 – A1)/ A1。销售额指数用于反映销售额的变动程度和速度,在很大程度上又反映了贸易发展的水平和速度。 文章选取19世纪初到中叶(1800-1850年左右)的数据进行分析,[4]进而说明其间中俄双方贸易实力的变化情况。恰克图贸易前期主要是物物交换,后期货币也参与其中,两种交换形式共存,汇率的考察较为复杂,本文就不再进行货币换算,统一采用“卢布”[5]作为衡量商品价值的单位。 影响销售额指数的因素有二,即商品的销售量与价格。输往中国的俄国货,主要项目起初是毛皮,而纺织品主要是外国呢绒,19世纪20、30年代后占首位的是俄国呢绒。[6]主要输出品的种类发生了变化。输往俄国的中国货,19世纪后的主要商品是棉织品和茶叶,但棉织品逐渐被俄国生产的麻布、呢绒类商品所取代,茶叶成为主导商品。[7]19世纪中期之前茶价变化较小,价格数年没有变动。[8]在茶价相对稳定的情况下,销售额指数变化的影响因素则主要是销售量。在1800年俄国输入的茶叶为2 799 900俄磅,而1837-1839年茶叶输入年均为8 071 880俄磅,[9]茶叶输出量激增;而且在中国输往俄国的全部商品出口额中,1802-1807年间茶叶占42.3%,1841-1850年间已经上升到了94.9%。[10]以下是中国输俄茶叶的年平均数量:  图1 恰克图市场中国茶叶的年均销售量[11](普特) 进入19世纪,茶叶的贸易量一直以较高速度增长。这是茶叶交易量的直观表现,如果再加入价格因素,考虑商品销售额的变化情况,综合分析恰克图市场最主要的两种商品,毛皮和茶叶的销售额指数,情况又是怎样呢?下图是中国输俄茶叶、俄输中国毛皮类销售额指数对比图:  图2:中国输俄茶叶、俄输中毛皮类销售额指数(%)[12] 图2显示,毛皮和茶叶销售额指数变化的拐点均出现在1812-1820年间。换言之,在此之前两种商品销售额的增长幅度是递增的,此后便开始减小。销售额指数在100之前,虽亦呈递减趋势,但只是销售额增长的幅度在减小,其额度仍然是上升的。当销售额指数降为100时,意味着销售额也开始下降。毛皮类商品销售额指数在1831年左右降至100;茶叶是在1841年左右,即1841年之后其销售额逐渐减少,而茶叶的销售额指数在1812年左右出现拐点之后就持续下降。 但是,根据图1可以看出,这一时期茶叶的销售量在逐年递增,进入19世纪,其贸易量一直呈上升趋势。那么,为何在茶叶贸易数量逐渐繁荣的时期,其销售额指数却持续下降,这一矛盾产生的原因又有哪些呢? 二、供给、需求与成本的变化是内因 既然影响销售额指数变化的因素主要有贸易量和商品价格两个方面,那么在茶叶价格相对稳定的情况下,贸易量便成为首要影响因素。但是,中俄恰克图贸易在1727年签订了《恰克图条约》后,贸易量和贸易额都显著增加。之后发生了三次闭关事件,贸易时断时续,直到1792年第三次闭关结束后,才逐渐步入了稳定发展时期。 19世纪上半叶,恰克图市场上两种重要商品毛皮类和茶叶销售额指数变化的拐点均发生在1812-1820年间,并且之后又以大致相同的趋势下降;而贸易量的变化趋势不同,茶叶贸易量仍持续上升,而毛皮类商品却迅速下降。这意味着,贸易量的变化情况对销售额指数的变化趋势无法做出其应有的解释,那么就需要考虑中俄双方商人向恰克图市场输入商品的情况,这包括商人经营成本和供给商品结构的变化。 (一)两国产业结构发生变化对供给的影响 观察图2可以发现,毛皮类商品和茶叶销售额指数的拐点均发生在1812—1820年间,并且之后又以大致相同的趋势下降,这是否可以说明恰克图市场上中国货和俄国货有着相同的变化趋势,二者始终是协同发展的?这需要考虑恰克图边境贸易中中俄双方商品供应的变化情况。 19世纪上半叶,俄国出口额中的毛皮比重不断下降,而工业产品,首先是纺织品逐渐地升到首位。“19世纪初毛皮占俄国经恰克图对华出口的一半以上,而在30年代初,它的比重已降至37%,而到30年代末甚至降到28%。在30年代初,纺织品约占出口额的29%,而到30年代末已超过了50%。”[13]从图2中也可以看出,毛皮销售额开始下降的时间大约为1831年左右。下图是19世纪三十年代恰克图市场呢绒的输入量:  图3 1933-1941年俄国向恰克图市场输入呢绒量 [14] 俄输出呢绒量除1937年外,每年都呈上升趋势,呢绒是以羊毛(或其他动物毛)为原料的纺织品,需要进一步加工而成的轻工业品,从30年代开始,呢绒输出量逐年增加。到19世纪中期恰克图市场中俄国输出货物分布情况已经发生了很大变化:  图4 1850-1852年俄国输入恰克图市场的货物分布情况[15] 到19世纪中期,毛呢绒在俄输入恰克图市场的商品中所占比例达到了42%,而毛皮仅占到18%。这是以俄国国内商品经济的发展,轻工业技术逐渐普及为依托的。俄国输入恰克图商品结构的变化可以对毛皮类商品的销售额指数下降做出解释,由于呢绒等新型纺织品的替代作用,俄国减少了向中国输出的毛皮类商品。即图2所示的毛皮销售额指数持续下降是与比其更便宜的呢绒经恰克图出口额的增长相联系的。 第一次工业革命爆发后,俄国在生产技术上取得重大进步,出现了工厂企业的形式,以棉纺业为代表,不再需要大量进口中国产品。机器生产使得俄国生产呢绒和棉纺织品的边际成本大大下降,保障了其进行大规模出口的商业利润。呢绒和棉纺织品是较毛皮更为高级的商品形式,其生产过程需要相对进步的生产技术,俄国当时贸易结构由粗放型的原料出口逐渐向技术集约型的纺织品生产过渡,商品形式出现多样化。 随着生产力的发展,俄国逐渐由转口贸易发展为国内生产、出口输出呢绒制品。“俄国除了本国毛织品以外,曾以波兰、普鲁士的毛织品输往中国。1812年以前,还曾有大批英国毛呢运至俄国,以供应中国市场。这种贸易因俄国政府增加英国毛呢的入口税而停顿了。然而,目前输往中国的只有俄国毛呢了。”[16]1825年经恰克图出口的呢料,俄国的产品仅为2 438俄尺,外国转口产品为295 827俄尺;而1850年卖给中国的1 296 935俄尺呢料及棉制品,则全部都是俄国产品。[17]转口贸易发展为国内生产、出口,呢绒逐渐成为俄商在恰克图市场的主导商品。 此外,1812年爆发了拿破仑战争,军需带动了俄国国内的纺织品生产,恰克图市场贸易额最明显的缩减发生在1812年,毛皮类销售额指数的拐点也发生在此年,即拿破仑入侵俄国的年份。战争不可避免地会给贸易带来一些影响,“与1810年相比,1812年经恰克图的外国货输出额差不多减少了4/5——从255.6万卢布减至53.8万卢布。这一年的俄国货出口额也减少了将近40%。”[18]军需的增长引起了呢绒、鞣制皮革等商品出口的缩减。但实际上,俄国国内生产呢绒等制品的工厂并没有减少,大部分的纺织品供应了军需。对于出口贸易,战争给俄国带来的影响是短暂的。战争结束后,这些工厂仍然保持惯性进行大量生产,这可以此后呢绒等制品的大量出口为证。 而同时期由于俄国本国棉纺生产的发展以及西欧织物的激烈竞争,中国棉织品在俄国的进口额开始急剧衰退,到19世纪前25年末,它总共只占进口总值的大约8%。[19]棉织品逐渐退出市场,经恰克图输入的其他中国商品——冰糖、生丝和各种丝织品等起着次要的作用,其总值并不很大。[20]到19世纪中叶,茶叶已经约占俄国经恰克图进口额的95%,[21]这是较为单一的商品形式。虽然茶叶的种植和制作过程同样凝结着生产技术,但是19世纪中叶其生产水平已经趋于成熟,茶农制作茶叶的工艺达到了较高的水平,[22]继续重复茶叶贸易并未为工业技术革新带来足够的动力。 (二)恰克图市场不能满足俄方的商品交换需求 恰克图市场商品交换是以物物交换的方式进行的,被交换货物的价值不是按货币来计算,而是以某种在贸易中最为流通的商品来表示。在1800年以前,这种交易单位是中国棉织品“中国布”;从1800年起,则为中国茶叶,[23]充当着一般等价物的角色。当茶叶的供给发生变化时会更加明显地影响到物物交换。卡巴诺夫写道:“恰克图商界对其商品在中国滞销感到头痛,俄国商品的价格一落再落,而我们得到的茶叶是正常价格的两倍半。某些俄国商品已积压几年,势必变质损坏。”[24]茶叶的供给已经满足不了俄国丰富的工业制品的交换需求。从1812年起,由于俄国对恰克图输入商品结构的变化,使得俄方商品交换能力增强,至1843年恰克图市场俄国商品出现严重积压: 表1 1843年恰克图物物交换贸易的报告

资料来源:姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料1840-1895年》,北京中华书局出版社,1962年版第113页。 1843年俄国输入恰克图市场的商品没有得到充分交换,已交换的呢绒类商品总共有21 339疋,而积压的就达到了 52 766疋;皮革类商品交换的总量为1 169 591 张,积压的为 2 235 413张;麻布和天鹅绒等纺织品共交换1 734 150俄尺,积压的为2 505 482俄尺。每类商品积压的数量几乎是已交换数量的两倍,也就是说,俄国输入恰克图的商品只有三分之一可以与中国商品交换。 俄国货物在恰克图市场得不到充分的交换,意味着茶叶的供给不能满足其交换需求。但是,如上文所述这一时期茶叶的输出量是增加的,为何不断增加的茶叶量仍满足不了交换呢?由于这一时期俄国的商品结构已经发生变化,呢绒类纺织品逐渐代替毛皮制品。呢绒是较毛皮类更为高级的商品,凝结着更先进的生产技术,拥有更高的产品附加值。因此,俄国商品种类的变化使其交换能力提高,尽管茶叶输出量增加,但是与俄国货物相比,相对交换能力下降。此外,为增加国库财政收入,清廷对原来不受重视的中俄边境贸易,增加进出口货物关税征收。特别是对经张家口、归化城、库伦等地前往恰克图贸易的中国商人苛征重税。而且俄商在恰克图市场输出棉布、呢绒征税较低,对中国出口茶叶和棉布等提高进口关税。[25]因此,茶叶“内忧外患”的境况与俄国不断增强的交换能力之间存在着矛盾,已不能满足俄国货物的交换需求。 但是,俄国国内生产技术的提高使得其大量生产新型棉纺织品成为可能,而恰克图市场成为其纺织工业品(呢料、棉制品等)最重要的销售市场,[26]通过恰克图向中国输入大量的工业制品。1843年6月20日莫斯科民政省长谢尼亚温的一份报告特别强调指出:“西伯利亚地区的繁荣和我国纺织工业,特别是莫斯科纺织工业的兴盛,主要依靠恰克图市场,通过它往返运输各种商品,活跃了从莫斯科到中国边界的遥远之路”。[27]恰克图贸易对于俄国纺织工业的重要作用,下一事实也可以为证:1857年仅莫斯科就有96家为恰克图生产的工厂,其中37家生产呢绒,45家生产棉织品,14家生产亚麻和大麻织品。[28]可见俄国对恰克图市场的外贸依存度是非常大的。 “到1850年时,通过恰克图和中国进行贸易,对西伯利亚本身已经失去了它早先的重要性。”[29]恰克图边境贸易逐渐不能满足其膨胀的商业需求,俄国必须寻找新的产品倾销地以满足其不断增长的交换需求,只有找到更大的销售工业产品市场,才能够支持俄国势力从西伯利亚进一步向远东地区拓展。 因此,俄国政府急切盼望着重新开辟中国其他地区的贸易商路,从而进一步占领中国新疆、青海、甘肃等几个省区的初级市场。[30]1842年,中英签订了《南京条约》,规定开放上海、广州、厦门等沿海五口为通商地点。俄国沙皇政府为与英国等欧洲国家争夺工业品倾销市场,多次致函清政府理藩院,要求开辟伊犁、塔尔巴哈台和喀什噶尔三处为边境互市地点。[31]此后《中俄伊犁、塔尔巴哈台通商章程》、《中俄陆路通商章程》等条约的签订以及俄商由此进入中国内地大量倾销和采购商品尽管有诸多政治性的因素,但是从经济学的角度分析,其逐渐成熟的工业品需要广阔的倾销地、恰克图市场不能满足西伯利亚以及欧洲市场的需求是其内因。 (三)银价比对茶商成本无形的影响 进入19世纪后,恰克图的茶叶贸易继续增长,迅速超过棉布和丝绸,牢固地占据了第一位,成了任何商品都无法比拟的硬头货。[32] 茶叶贸易量持续上升,但其销售额指数在出现拐点后却一直下降。正如上文所述,影响茶叶销售额指数变化的因素是茶叶数量的变化,即茶叶供给情况的改变。中国商人在恰克图市场输入的茶叶量是增加,那么考虑收益情况,其采购茶叶的成本是否有所变化呢? 在恰克图从事贸易的商人多数是晋商,他们采购茶叶大多以“包买”的形式进行[33],尤其是进入湖南安化、湖北羊楼峒和羊楼司之后,先议定茶价后购茶的方式更加普及,“给银先定价值,俟熟,收而还之”[34]逐渐成为茶商采购茶叶的主要手段。据羊楼洞《雷氏族谱》之《清庵公传》载:“羊楼洞本茶市也。自(清)国初以来,晋人岁挟钜金来此采办,相高大之宅,托为居停主人焉,及秋则计其收茶之值以纳租金,近二百余年矣。”[35] 这种“预买”的形式可以达到少花钱,多收茶,收好茶的目的。茶商预付茶价,订定收购价,从而盘剥茶农。[36]但是这种看似“高明”的方式却忽略了一个潜在的影响因素:银价的变化。茶商在议定价格之后,待茶叶成熟收买之时,是以前一年的银价购买。 1796—1850年间嘉道时期银钱的关系是一个转折点。以前是钱贵银贱,嘉庆以后,变为银贵钱贱了。[37]钱贱的原因在于私铸小钱和外国轻钱的流入。乾隆末年,“小钱如水涌山出,贩者马骡重载。”[38]道光间,外国钱除日本的宽永钱,还有安南的景兴、光中、嘉隆等钱,[39]更加轻薄。银贵的原因,在于白银的外流,这和鸦片贸易有关。铜钱减重,白银减少,结果是银价上涨。有记载:“自嘉庆末年,钱法日久而敝,……江苏铸钱,掺合沙子,……而银之外泄亦日多,由是钱价一钱近三十年即不复贵。至今日(道光时)每两易钱二千,较昔钱价平时盖倍之,较贵时几及三倍。”[40]以下是嘉庆、道光时期(1798—1850年)的银钱比价变化表: 表2:1798—1850年的银钱比价表

资料来源:严中平:《中国近代经济史统计资料选辑》,科学出版社1955年版,第37页,表30.资料来源于河北宁津县大柳镇统泰昇记商店出入银两流水账、买货总账。原账册北京图书馆藏。 从表中可以看出,1812年至1840年银钱比一直在上升,1812年一两银折合铜钱1 093.5,非常接近清廷规定的1 000[41];1820年上涨为1 226.4,1830年1 364.6,已经偏离了其欲维持的范围,而到爆发鸦片战争的1840年上涨为1 643.8,这也是图2中茶叶的销售额开始减少的大致时期。银钱比价的变动,对于物价自然会发生影响,但影响的性质,要看物价是根据什么计算,用什么来支付;如果是用银支付,物价应当有下跌的倾向[42]。也就是说,银价上升之后,其购买力增强,商人是用白银支付购买茶叶[43],则其价格应有所下降。但是茶商却以前一年的银价来支付茶农,在进行交易之前已经议定了茶价,忽视了应该下调的那部分价格,无形多支付了一部分银两,增加了购买的成本。而且这部分成本是在运输成本、关税、外国势力的竞争等显性成本之外不易被察觉的隐形成本。 换言之,当时市场上同时流通着钱和银两种货币,尽管清政府极力维持银为主,钱为辅、二者比价相对固定的货币政策,但是对于市场上不断发生变化的银钱比并不能进行有效地调节和控制,从表2中可以看出,银钱比每一年都有所变化,但是作为个体商人站在自身利益的微观角度考虑,茶商并不能对这种银价的变化做出及时预测和反应,仍然以“预买”甚至“高利贷”的形式进行购茶。茶农生产的茶叶量逐年增加,但是恰克图市场上茶叶的销售额指数却在下降,银钱比变化对茶商成本潜在的影响因素是从经济学角度对这一矛盾的解释。 三、结论 中俄茶叶贸易看似辉煌的时期,实际上国际、国内的形势已悄然发生着变化。俄商直接进入中国内地购茶给恰克图市场带来了很大的冲击;英美等国家对中国市场的争夺日益激烈;清政府国力渐衰,经济环境不断恶化等诸多因素对中俄边境贸易的影响不可低估。然而,除却这些政治、社会因素,恰克图边境贸易发生变化的经济动因更为重要。 随着俄国工业技术的进步,俄商输往恰克图市场的商品种类发生了变化,逐渐从毛皮原料过渡到了工业制品,商品层次是上升的;而中国商人长期以输出茶叶为主。众所周知,商品中凝结的生产技术越高,则带来的附加值就越高,商人获利的空间也就越大。[44]因此,毛皮销售额指数的下降有呢绒等新兴纺织品的替代作用作补充;而茶叶贸易利润空间相对固定,不能开拓新的获利方式,销售额指数必然呈下降趋势。商品结构变化的不同趋势给两国经济发展带来的影响也是不同的,俄国商品向更高级形式的发展过程带动了其产业结构的升级,而中国商人一直进行重复的单一种类贸易,尽管获利颇丰,但并没有带动国内工业生产水平的发展。 从需求角度考虑,参与交易的双方只有同时满足市场需求,互惠互利才能保证贸易的持续进行。但是,恰克图市场上俄国商品结构升级,商品交换带来的利润更加丰厚,交换需求不断增强,而中国商品的交换能力相对下降。同时,俄国工业制品对恰克图市场有很大的外贸依存度,当恰克图边境贸易逐渐不能满足其膨胀的商业需求时,俄方不断增强的工业生产能力要求更为广阔的商品交易市场出现。此后,俄国政府要求签订一系列条约,开辟新的贸易地点和俄商不远千里,承担种种风险和高昂的运费深入中国内地采购商品的经济动因正在于此。 再考虑中国商人采购茶叶的成本,其购买成本发生了隐形的变化。晋商在产茶区采购茶叶大多以包买形式进行,也即前一年就议定了当年的茶价。然而,嘉道时期银钱比发生了变化,白银升值购买力增强,可以购买数量更多的商品,采购茶价的相对价格应下降。但是,茶商仍以前一年议定的价格购买,忽视了一年之内银价变动引起的茶价变动,这无形中增加了晋商购茶的成本,而且这是隐形、不易被商人个体察觉的因素。年复一年,茶叶的这种购买方式给中国商人带来的影响是难以估计的。 注释: [*] [基金项目]教育部人文社会科学研究项目《经济一体化视角下的明清晋商》,项目编号(08JA790077) [1] [法]费尔南·布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》,三联书店1992年版,第1卷,第298页。 [2] 有关恰克图边境贸易数量分析的文章有石涛、李志芳的《清代晋商茶叶贸易定量分析——以嘉庆朝为例》;刘建生、吴丽敏的《试析清代晋帮茶商经营方式、利润和绩效》;袁欣的《1868—1936年中国茶叶贸易衰弱的数量分析》;庄国土的《从闽北到莫斯科的陆上茶叶之路——19世纪中叶前中俄茶叶贸易研究》等。 [3] 斯拉德科夫斯基著,宿丰林译:《俄国各族人民与中国贸易关系史(1917年前)》,社会科学文献出版社2008年版,第232页。 [4] 选取这一时段基于以下两个原因:一是1792年中俄双方签订《恰克图市约》后,恰克图贸易才逐渐进入了繁荣发展的阶段,分析这一时期可以充分地说明中俄双方的贸易情况;二是这一时期的数据较为完善,使数量分析尽可能达到合理。 [5] 卢布是俄罗斯的法定货币,辅币为“戈比”,1卢布等于100戈比。 [6] 阎东凯:《近代中俄贸易格局的转变及新疆市场与内地市场的分离》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2000年6月。 [7] 中国商业史学会明清商业史专业委员会:《明清商业史研究(第一辑)》,第125页。 [8] 姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料1840-1895年》,中华书局出版社1962年版,第114页。 [9] 姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料1840-1895年》,中华书局出版社1962年版,第110页。 [10] 刘建生,刘鹏生等:《山西近代经济史(1940—1949)》,山西经济出版社1995年版,第84页。 [11][12] 根据刘建生,刘鹏生等:《山西近代经济史(1940—1949)》,山西经济出版社1995年版,第84页表4所作。 [13] 孟宪章:《中苏贸易史资料》,中国对外经济贸易出版社1997年版,第174页。 [14] 卢明辉:《中俄边境贸易的起源与沿革》,中国经济出版社1991年版,第80页 [15] 卢明辉:《中俄边境贸易的起源与沿革》,中国经济出版社1991年版,第82页。 [16] 姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料1840-1895年》,中华书局出版社1962年版,第111页。 [17] 卡巴诺夫著,姜延祚译:《黑龙江问题》,黑龙江人民出版社1983年版,第69页。 [18] 斯拉德科夫斯基著,宿丰林译:《俄国各族人民同中国贸易关系史(1917年前)》,社会科学文献出版社2008年版,第219页。 [19] 孟宪章:《中苏贸易史资料》,中国对外经济贸易出版社1997年版,第172页。 [20] 斯拉德科夫斯基著,宿丰林译:《俄国各族人民同中国贸易关系史(1917年前)》,社会科学文献出版社2008年版,第222页。 [21] 庄国土:《从闽北到莫斯科的陆上茶叶之路——19世纪中叶前中俄茶叶贸易研究》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2001年第2期。 [22] 梁四宝、吴丽敏:《清代晋帮茶商与湖南安化茶产业发展》,《中国经济史研究》2005年第2期,第14页。 [23] 斯拉德科夫斯基著,宿丰林译:《俄国各族人民同中国贸易关系史(1917年前)》,社会科学文献出版社2008年版。 [24] 卡巴诺夫著,姜延祚译:《黑龙江问题》,黑龙江人民出版社1983年版,第137—138页。 [25] 卢明辉:《中俄边境贸易的起源与沿革》,中国经济出版社1991年版,第82页。 [26] 卡巴诺夫著,姜延祚译:《黑龙江问题》,黑龙江人民出版社1983年版,第69页。 [27] 孟宪章:《中苏贸易史资料》,中国对外经济贸易出版社1997年版,第186页。 [28] 孙守春:《早期恰克图贸易的历史地位和作用》,《辽宁师范大学学报(社会科学版)》第26卷第3期。 [29] 卢明辉:《中俄边境贸易的起源与沿革》,中国经济出版社1991年版,第85页。 [30] 卢明辉:《中俄边境贸易的起源与沿革》,中国经济出版社1991年版,第85页。 [31] 卢明辉:《中俄边境贸易的起源与沿革》,中国经济出版社1991年版,第87页。 [32] 郭蕴深:《中俄茶叶贸易史》,黑龙江教育出版社1995年版,第46页。 [33] 张正明:《明清晋商及民风》,人民出版社2003年版,第44页。 [34] 同治《淡水厅志》卷一。 [35] 游恺:《清庵公传》,雷氏宗谱。 [36] 陶德臣:《近代中国茶农的经营状况》,《中国农史》2003年第一期,第70页。 [37] 彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社1958年版,第577页。 [38]《皇朝经世文编》,卷五三,户政二八钱币下。 [39]《清史稿》食货志五:“至道光年间,闽广雜行光中景中景兴嘉隆诸夷钱。奸民利之,辄从仿造。” [40]《石渠余记》卷五《纪银钱价直》。 [41] 彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社1958年版,第566页。 [42] 彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社1958年版,第578页。 [43] 中国社会科学院近代史研究所:《沙俄侵华史 第三卷》,人民出版社1978年版,第140页;庄国土:《茶叶、白银和鸦片:1750—1840年中西贸易结构》,《中国经济史研究》1995年第3期,第64页。 [44] 韩志辉:《创造附加值》,北京大学出版社2007年版,第73页。 (责任编辑:admin) |