|

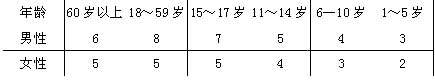

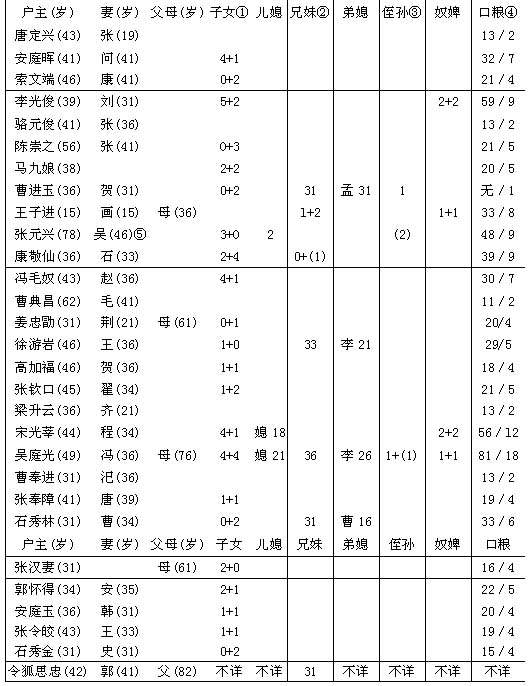

二、中等农家的生活指数 根据现代社会发展指标理论,人们的基本生活费支出在全部收入中所占有的比例亦即恩格尔系数是测定人们生活富裕程度的指标之一。毫无疑问,古代社会生活和消费与现代社会有所不同,现代社会恩格尔系数的绝对值无法移植来说明古人生活质量和水平,但是,它毕竟可以作为我们了解古代家庭生活状况的一个参数。那么,唐代家庭的生活必需品的消费比重究竟占其收入的多少呢?下面试图依据现有资料做一粗略的估算。 史籍上关于人均粮食消费的记载并不统一。唐代军队士兵的给粮标准是每月支粟一石,每年就是12石。[1]按照6折的比率换算成米就足7石2升。根据《唐六典》记载的官府给奴婢的口粮标准:“丁口日给二升,中口一升五合,小口六合。”[2]这里是指米,则丁口一年365日的粮食消耗也是米7石3升。可见青壮年劳动力每天米2升是唐代标准的粮食消耗水平。敦煌文书中有一份河西支度营田使文书,不仅记载了给粮标准,而且还有家庭人口数字,对于我们的讨论很有价值。该文书中的给粮标准是,男子60岁以上年给粮6石,59岁以下到l8岁中男年给粮8石,成年妇女年15岁以上年粮5石。男孩l5~l7岁给粮7石,ll—14岁给粮5石,6—10岁给粮4石,5岁以及5岁以下的小男孩给粮3石。女孩11~14岁给粮4石,6~10岁给粮3石,5岁及5岁以下的小女孩给粮2石。[3]现列表如下: 表5-7 敦煌河西支度营田使文书所载给粮标准[4](单位:石)  从丁壮劳动力的粮食标准8石看,似乎比一般给粮标准高10%,但这里的给粮品种是小麦、青麦、豆、粟、禾和麻子六种,只有个别人户缺青麦品种。如果折合成米,也应该是大体相当的水平。 现将29户家庭情况列表如下: 表5-8 敦煌河西支度营田使文书所载29户家庭情况  ①此栏数字表示孩子数目,+号前为男性,+号后为女性。 ②此栏数字表示年龄,置括号巾是兄或者姐的年龄,无括号是弟或者妹的年龄。 ③此栏中的数字表示户主的孙辈,无括号表示是侄辈。 ④此栏斜杠前数字为全家口粮,单位石;斜杠后数字为人口数。 ⑤此夫人为再婚夫人,因为其儿子、儿媳年龄比夫人还大。再婚后可能又生两个年小的儿子。元配的长子已亡,留下长媳徐氏56岁及孙儿庭俊14岁。 这个营田给粮文书是按照人口多少和年龄大小来给粮的,奴婢也按照年龄给粮,因此家庭人口数目和年纪的记载应该是比较实在的。家庭人口结构也比较真实,因为分家析产与不分家析产都不影响给粮数。在数据完整的全部28户中,其家庭结构可以归纳如下。 主干家庭(三代同堂即与父母一方和子女同居) 5户 主干家庭(四代同堂即上有父下有孙) 1户 联合家庭(与结婚的兄弟在一起的) 4户 核心家庭(有未婚弟妹) 1户 核心家庭(有未婚姐姐) 1户 核心家庭(父母及子女) 16户 表5-9 司敦煌河西支度营田使文书所载29户家庭人口统计(不含奴婢) 由此可见4~5口之家最多,占14户,加上夫妻2口之家5户,共有19户。占全部人户的68%。而6~9口以上只有8户,l0口以上仅有一户,两者占32%。4口、5口之家各有一个单亲家庭以外,都是两代人组成的核心家庭。人口在l0口以上的那一家是四世同堂而且兄弟结婚后也共居的联合主干家庭。人口在6~9口的家庭,或者是子女众多,或者是弟妹众多,或者是兄弟婚后仍同居,或者是长子婚后仍与父母一起过。 这份资料中除了奴婢之外,甲均每个家庭获得的粮食为25石左右。假设按照这样一个夫妻加二男一女三个孩子的五口之家计算,每年全家的口粮是25石。我们现在无法确知各种粮食作物之问的换算关系。姑且均以粟与贮米的折算率来算,是25石相当于40石粟。这大约也就是一个普通家庭的口粮消费水平。. 于是假如一个有60亩土地的农家,其平均收入是90石粟,那么,家庭粮食消费约占总收入的44%。 注释: [1]李筌:《神机制敌太白阴经》卷五《人粮马料篇》。[日]日野开三郎发表《米》的文章。根据陆贽关于边军储粮的奏议.认为唐代大人一天食粟为三升三合三勺余,一月一石,一年十二石,文章见《西日本史学》9,1952年1月,载《日野开三郎东洋史学论集》第十三卷《农村と都市》。(日本)三一书房l993年版,第473页。 [2]《唐六典》卷六《尚书刑部·都官郎中》,第154页。 [3][日]池田温:《中国古代籍帐研究(概观·录文)》,第498—500页。参见姜伯勤:《上海藏本敦煌所出河西支度营田使文书研究》,北京大学中国中古史研究中心:《敦煌吐鲁番文献研究论集》第二辑,北京大学出版社,第374页。 [4]文书中并没有资料显示男子l7、18岁以及59、60岁作为给粮分界线年龄,此处乃依据丁中和人老的年龄界限推断的数字。 (责任编辑:admin) |