|

我和路遥相识于1963年,当时他14岁,我11岁。我们的友谊从那时开始一直持续到他不幸去世,长达30年。今年是他去世25周年,借此机会我将自己和路遥交往中的几件小事摘出来,以此纪念我这位英年早逝的朋友、兄长。

路遥故居

朋友如鸟贵同飞

我和路遥做朋友,可以说从小到大,与生以共;亲密无间,与时以进。对此,许多熟人都感到奇怪,有人甚至挑明了问我:原因何在,秘诀几多?

有一次,我把这些事讲给路遥听,想听听他的意思,没想到竟引出他一大篇真心实话来,他说——

“我们为什么能成朋友,这必须和我的朋友观说起。人以群分,物以类聚。怎么分、怎么聚有其中的道理。赌徒有赌友,恶霸有打手,吹鼓手交往的是敲锣、拍镲的人。我们以写作为终生事业,以奋斗为精神支柱,在这方面我们相同,所以成了朋友;我们从小时就爱这个,且都在坚持中进步,进步中坚持,所以友情与时俱进,与日俱新。

“你可能觉得我对你的帮助多点,你对我的帮助小点,其实不是这样,我在你身上汲取的东西比你想象的要多。别的不说,光说精神方面,你就给了我不少。每当我遇到困难的时候,想起你,就会增加自信。我会想:难道我的困难比海波的还大吗,处境比海波的还差吗,条件还不如他吗?他能坚持,我为什么不能;他能挺住,我为什么不能;他敢迎难而上,我为什么不敢?一句话,我们不是酒肉朋友,而是事业上的朋友;我们不是结伙蹁跹于花丛的彩蝶,而是相伴飞翔在陌生高空的候鸟;我们没有共同的享受,只有共同的奋斗。

“以飞翔为生活方式的鸟儿,它的朋友必须具备飞翔的能力。只有这样,双方在才能在共同飞翔中拉话、说笑,以冲淡长期飞翔形成的寂寥,增加飞翔的乐趣。这两只鸟飞的高度、速度和节奏都必须接近,否则,不但不会促进飞翔,还会干扰甚至破坏飞翔。两只瘦弱的鸟,只要具备以上条件,是能飞到一起的,虽然慢点,但迟早总会到达目的地;而一只矫健的鸟,和一只不会飞或者飞的高度、速度和节奏不同的鸟去飞翔,结果只能失败,无论这只鸟是它的同学、朋友或者亲人。”

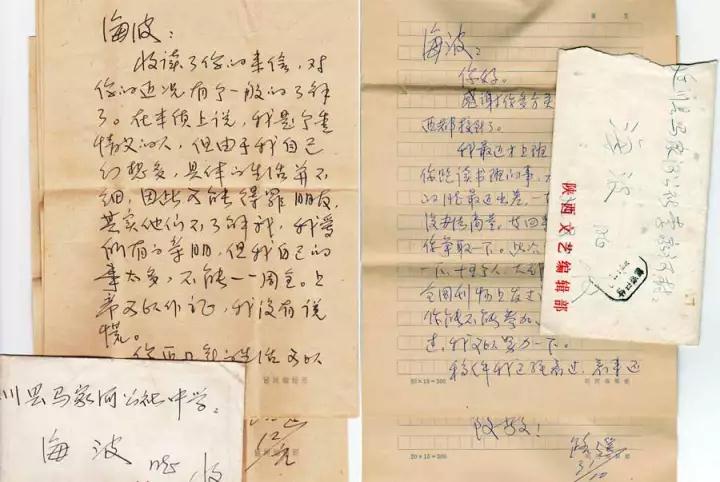

路遥给海波的信

恩多只能“打包”报

由于生活环境所限,路遥的前半生一直处在这样那样的困难之中。在战胜这些困难的时候,少不了别人的帮助。随着路遥在全国知名,有些曾经帮助过他的朋友,想见一见、“拉会话”的简单要求,路遥也不能一一满足。于是,这些人不高兴了,通过各种渠道给路遥捎话,表达自己的“委屈”。因为这些人大部分在陕北,有许多人和我也认识,所以我就成了“捎话”的人选。当我择主要的给路遥说了后,他的回答令我大吃一惊,他说:“这号话你以后不要给我说。”我问:“为什么?”他说:“办不了。也不想办!”我说:“你怎么能这样啊?你应该报恩啊。”他说:“正因为应该报恩,才不能管这些事情。”一句话说得我哑口无言,只想着如何体面地离开。

总是在这个时候,路遥开口了,给我讲不报恩的理由。讲了不止一次两次,提起这个话题的由头也多种多样,我只能把他说的要点写在下面。他说——

“像咱们这样出身的人,要想成点事,就不能报这些恩;这样报恩,肯定一事无成。为什么呢?因为咱们来自社会的最底层,每前进一步,都得到过许多人的帮助;那些帮助在当时的情况下,都很重要,都值得报恩。比如在农村时,因为家穷,要担水,没桶;要砍柴,没有好镢头;秋天要背庄稼,连绳子也不够用,只能向人借。绝大数人不会借给咱,原因很简单,他们也没富余,借给咱,他就用不成了——那时是大集体,说歇,全村歇,说干全村干,一个干什么,大家也在干什么——在这种情况,有人咬了牙借给你水桶、镢头或者绳子,不但救了你的急需,还维护了你的尊严,你说这算不算恩,该不该报?比如当民办教师,村里只需要一个教师,可有五六个中学生,大家都想做这个事。领导决定让咱们教,咱们满意了,别的人肯定不高兴。这个领导为了咱们当个民办教师,自己惹下‘一堆’人。你说这算不算恩,该不该报?再说进了县城当临时工时,咱们人虽然在县城里,实际上还是农村人,工资表上没咱们的名字,粮食本上没咱们的配额,单位上发一张电影票咱们也不在范围。这时候,有人给咱们借钱花,有人给咱们均饭吃,还有人事事处处抬举咱,你说这恩情大不大,该不该报?最要紧的是咱们彻底离开农村时,那是千百人挤这个独木桥啊。过去了,虽然不能说上了天堂,但至少能体面地活几年人;过不去,虽然不敢说下了地狱,一辈子面朝黄土背朝天。在这种时候,大多数人都是自私的,亲帮亲,友帮友,或者亲友相互交叉着帮。咱们都是“干骨头”穷人,不要说家人了,就是家族和亲戚里搜尽五族也找不出一个‘吃公家饭’的来。靠什么?还不得靠别人帮。这些帮你的人,恩情有多大,该不该报?”

路遥还说:“该报的恩这样多,我们又有怎样的能耐呢?干咱们这一行的人都是些‘水泡枣’,听起来名声大,事实上没实力。打官司不如法院的人,处纠纷不如派出所的人;搞‘农转非’、帮忙入学和提拔更是门也没有。这情况那些求咱的人并不知道,他们以为咱们‘面子大’、‘分量重’,一句顶他们千万句。其实完全不是这样,现在是人情社会,所谓的人情社会,骨子里是个“交换人情”的社会。你想‘用’别人,必须是自己对别人有用。咱们对别人有什么用,要钱没钱,要权没权,别人凭什么听咱们的。”

“另外,咱们就没有那么多闲工夫。如果咱们把工夫都花在这些事上,还有什么工夫看书和搞创作?如果创作也搞不上去,像一只只会叫唤不下蛋的鸡,谁还能看得起咱?说不定现在求咱的人,都变成笑话咱的人了。工人不做工,不是好工人;农民不种地,算不上好农民;咱们搞创作的,如果不好好写作,整天喝酒聊天、吃喝玩乐甚而钻营觅缝、包揽词讼,岂不成了‘二流子’了?

“我这样说,绝不是不讲人情,不报恩,而是要实事求是地报恩,脚踏实地地报恩,把报答别人和促进自己结合起来。最好方法是,努力地写东西、出作品、出名声。如果我们像鲁迅先生那样‘天下无人不识君’,那些曾经帮过咱们的人,即便仍在抱怨咱们,感觉也完全不一样。表现上是抱怨,实质是炫耀;口里说咱们的‘不好’,事实是在夸奖咱们是‘干石板上扎根,自我奋斗的英雄’。如果我们写的作品能说出他们真处境、真感情、真担心、真期望,那么这恩就报‘深’了,不但他们能感觉到,他们的儿孙也能感觉到,历史也能感觉到。俗话说‘大恩不言报’,不言报不是不报,而是光报不说;大恩大报,小恩也大报,把所有的恩情‘扎成捆、打成包’集中起来一齐报。”

1991年路遥和海波(左)在汉中西乡县

路遥的“呼噜”打得怪

路遥有两大毛病,一是爱通宵“拉话”,二是打“呼噜”厉害。我一生闯荡,换了许多单位,见了无数人,像他这样“出类拔萃”的没见过第二个,更离奇的是他打呼噜的轻重竟和情绪有关。

他的《平凡的世界》第一部发表后,社会上反应平平,评论界更多不同声音,他感觉到压力很大。有一天晚上找我谈这事,想听听我的看法。我率直地说了看法,大意是和外面的看法差不多。

听完我的话,路遥显出很沉重的样子,说了几句闲话就准备睡觉。这是几天来我们睡得最早的一个晚上,总以为能睡个好觉,结果一眼也没合;不但没睡成,还差点要了我性命。那天晚上他的“呼噜”真算打出了水平,长一声、短一声,高一阵、低一阵,直打得隔壁房间的人也睡不住了,过一会就在墙壁上“咚咚咚”地敲。我更是受不了,先是用被子蒙了头,不顶用;后又把棉花塞进耳朵里,仍不顶用;最后,我把他从床上拉起来,央告说:“你先醒一会,让我吃片安眠药等我睡着后,你再睡。”他说:“这也是个办法。你吃吧——”

正说着,他竟然坐着打开呼噜了。我能明显地感觉到他也在努力控制,先是硬憋着,整得口唇直抖,嘴里“扑扑”有声;终于憋不住了,“哈—拉拉”地大“吼”开了,那声音比平时的更响亮、更有底气、更具穿透力。最让人哭笑不得的是,他一边打呼噜一边还给我道歉:“对不起,这是一种病,你担待些。”

我实在想不出好办法了,只好逃进卫生间,拧开了热水龙头,放了一浴缸水,躺在里边想“眯”一会。刚眯了一会,就觉得头晕、想吐,浑身除了下巴能动,其他处都动不了了。我意识到是“晕堂”了,惊了个半死,硬用下巴颏勾住浴盆沿儿把自己“翻”出来。我从卫生间出来时,路遥睡得正香,呼噜打成“如歌的行板”,我只能苦笑着穿上衣服离开。

(责任编辑:admin) |