|

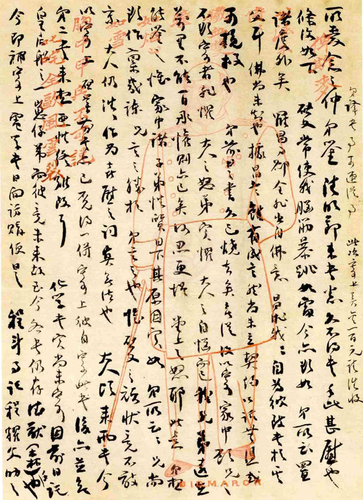

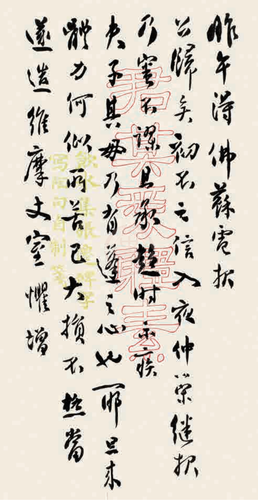

梁启超是政治家,也是学者,但首先是个文人。这是我翻阅两大册梁启勋收藏的其兄手札时留下的最深刻印象。 一、习书留影 就书法艺术而言,梁启超或许不如其师康有为之自成一家、声名早树,但每一纸写出,无论长文,还是短札,皆美观疏朗,布局考究,形完气足。 梁启超在书艺上确曾用功甚深。1910年(宣统二年)4月9日致函徐佛苏时即提到,除“每日平均作文五千言内外”,“其日间一定之功课”中,尚包括了“临帖一点钟”,并且是从1909年8月中旬以来从未间断(《与佛苏吾兄书》)。这对于自称“吾学病爱博”“尤病在无恒” (《题艺蘅馆日记第一编》)的梁启超来说,实属难得。即使1916年7月,因时事纷扰、心绪不宁,梁氏著述亦废,却“惟学书较前益勤,日常尽二十纸”,并借此“稍足收敛此心”(该月14日《示思顺书》)。 如此勤习苦练,加以梁启超的天资颖悟,其书法进步迅速也可想而知。1902年(光绪二十八年),黄遵宪曾称赞梁氏:“公书高秀渊雅,吾所最爱,《人境庐诗》有一序,公所自书,平生所宝墨妙,以此为最。”(该年11月30日《与饮冰室主人书》)但其所谓《人境庐诗序》,实为1898年1月梁启超在长沙时务学堂执教时,题写在黄遵宪诗稿上的跋语,其时梁之书法尚未大成。而1909年,梁氏书艺显然已发生巨大变化,以致亲密如二弟启勋,亦竟错认其字为出自康有为另一弟子麦孟华之手。在9月8日、10月21日给梁启勋的信中,兄长梁启超于是不无得意地再三辩白: 来片有“孟哥代笔书”一语,可谓奇极。孟哥并不在日本,何从为兄代笔?且兄致弟之书,亦何至请人耶?兄三月以来,颇效曾文正,每日必学书二纸,宜弟之不复能认吾墨迹也。 弟两月前有一片来,云“孺博代笔之书已到”,云云,真可发笑。我寄弟一书,乃起稿后寄往上海,叫孟哥写好,再寄来付邮耶?吾近日每日必临右军二百字,已非吴下阿蒙矣。弟见我近函,又谓何人代笔耶? 而这正是梁启超数月以来,日日“临帖一点钟”的奇效。并且,其所临之帖也可落实为王羲之书迹。从写于1910年阴历正、二月间的《双涛阁日记》,即可见其每日功课几乎都有“临《圣教序》”一叶或半叶,并且,此前先已摹写七遍。因而,1925年春,梁启超作《旧拓怀仁圣教序》跋,提及此拓本“与吾相随既十余年,前后临摹且百过”,实可征信。 法帖之外,梁启超于碑学亦下过苦功。用力最勤的是《张迁》《张猛龙》《张表》各碑,且都有专门的题跋。如1911年,梁对临写《张猛龙碑》兴致正高。10月6日中秋夜,为其启行赴奉天前夜,梁氏本以为自此归国,故特意为尚居留日本读书的大女儿思顺(字令娴)写下一卷《自临张猛龙碑》墨迹,且题跋云: 居日本十四年,咄咄无俚。庚戌、辛亥间,颇复驰情柔翰,遍临群碑,所作殆成一囊。今兹乌头报白,竟言归矣。世务方殷,度不复有闲情暇日以从事雕虫之技,辄拨万冗,写成兹卷。其末四纸,则濒行前一夕醉后作也。娴儿其永宝之。宣统三年辛亥九月望,饮冰记于日本须磨浦双涛园。 流亡十三年,一朝返国,其兴奋的心情亦须假借醉墨淋漓方足以抒尽,学书在其日常生活中的功用正非同寻常。而梁启超评《张猛龙碑》“堂哉皇哉,一代轨范已”,称赞其“最方严”“龙跳虎卧”(《魏元苌振兴温泉颂》《魏司马景和妻孟夫人志》),也与流亡中东山待起的梁启超心境相合。 从写给梁启勋的信札中亦可看到,梁启超练字每有心得,往往急于同二弟分享。1916至1917年居父丧期间,梁沉醉于《淳化阁帖》,函致启勋,称:“比写《阁帖》,如有所得。弟视此笺何如?”1924年3月14日亦写告其弟:“近来拼命写隶书,成绩盈簏。弟若不要,被人劫尽矣。”同年年底,梁启超送“篆隶各一小幅”给启勋,言及:“近颇感非用力于篆,则隶不能工。三日来,日必课篆矣。”1925年2月5日信中又兴高采烈地预告:“日来写《张表》,专取其与楷书接近。一月之后,请弟拭目观我楷书之突飞也。”1927年6月15日复告其弟,开始习练《六体千字文》,“顷已发奋学章草矣”。梁启超对研习书法兴致之高,且由隶而篆而楷而章草之学书历程,于此清晰可见。 二、世界八杰笺 更引人兴味的是,梁启超的书法及各时期所学书体,又常及时见诸其所用信笺。其中透露的梁氏心情与思考,同样值得关注。 1905年4月25日与梁启勋函(见下页图一),梁启超选用的彩笺相当特别。此笺图像及文字呈橘红色。画中人物上髭如针,身穿双排扣礼服,手提“文明棍”,器宇轩昂。其姓名分别以中文与德文书写在右侧与下方,乃赫赫有名的普鲁士铁血宰相俾斯麦。画赞云: 公法不恃恃铁血,双瞳如炬心如雪。 胸中甲兵不可说,叱咤全欧风云裂。  图一:梁启超致梁启勋书札(部分) 而此笺乃是1903年由梁启超主持的《新民丛报》社专门印制,全套共八种。由该刊第二十六号所载《(新制)世界八杰笺》广告可获知详情: 读史者,读英雄传者,观其言论行事,未尝不想望其风采,欲买丝以绣之,铸金以事之。此崇拜英雄之热心,实使人自进其人格之一法门也。吾中国寻常函牍喜用雅笺,盖文学美术高尚之风习使然也。然通行笺纸写风景、描花鸟,或集古句、集碑文,虽各有寄托,然皆非关大体。本社欲利用此高尚风习,徐导起国民崇拜英雄之思想,特搜集近世最著名豪杰,每国一人,写其遗像,并请饮冰室主人各系以画像赞,制为《世界八杰笺》。海内志士雅人,想有同好,故印数万纸,以公于世。 “八杰”国别与姓名如下:西班牙哥仑布、英吉利克林威尔、俄罗斯大彼得、德意志俾斯麦、美利坚华盛顿、意大利加富尔、法兰西拿破仑、日本西乡隆盛。 实际上,此“世界八杰”事迹均曾出入于梁启超笔下。1896年梁启超撰写《变法通议》时,即屡屡称引“自大彼得游历诸国,学习工艺,归而变政”(《论不变法之害》),俄国因此强盛,以论证中国实行维新变法的必要性。而1899年底,梁启超出游夏威夷,临行前一日,尚特意到东京上野公园的西乡隆盛铜像前致敬,并在船中所作《壮别二十六首》中,专列“别西乡隆盛铜像一首”。此外,《壮别》组诗之“别东京留学诸友及门人三首”,亦称赞华盛顿与拿破仑为“孕育今世纪”的功臣。至于海外“汗漫游”的相似经历,则令梁氏对发现美洲新大陆的哥仑布追慕不已。1900年,《饮冰室自由书》在《清议报》开设专栏,很快即刊出《英雄与时势》一则。梁启超既指认当今“乃举天下翘首企足喁喁焉望英雄之时也”,故呼唤如加富尔、俾斯麦、华盛顿之英雄出世,所谓:“二三豪俊为时出,整顿乾坤济时了。我同志,我少年,其可自菲薄乎?”而此中之加富尔,即为其《意大利建国三杰传》中最得梁氏心仪的人物。巧合的是,恰在“世界八杰笺”广告刊发的前一期,梁作《新英国巨人克林威尔传》亦开始在《新民丛报》连载。文中所引克林威尔呵斥画工之言:“画我当画如我者!”先已于梁著《李鸿章》与《南海康先生传》揭出,悬为其传记写作的至高境界。具此英雄救世情怀,“世界八杰笺”自然会成为梁启超与维新志士通信的恰当载体。台湾影印的《梁启超知交手札》中,至少可以见到其万木草堂同学孔昭焱、弟子何天柱以及同志侯延爽采用这套笺纸中的七种。因其少见,姑录其中可辨识之画像赞数则,以见一斑: 克林威尔 使英国宪法犟固为万邦式者谁乎?使英国国旗遍辉大地者谁乎?画中人是也。 华盛顿 国多难,为飞将;功已成,为老农。是真圣贤,是真英雄。 加富尔 读罗马衰亡史,宁知复有斯人;读中国现世史,恫哉竟无斯人! 拿破仑 帝者魁桀,民权精神,震天撼地,千古一人。 而且,诸人在使用这套信笺时不乏混用者,如何天柱1908年1月17日致麦孟华函,总共三纸,依次为俾斯麦、拿破仑与西乡隆盛画像。这样的情况在梁启超书札中却很少看到,可见其对美感的在意与讲究。 三、自制笺索隐 “世界八杰笺”虽非梁启超自制,却因每张均有其书写的赞语,故可视为梁氏专用笺出现的预演。 而能够显露梁启超政治怀抱的自用笺,值得注意的有“新民建言”一种。梁启勋的珍藏中,1909年梁启超为其代拟的一则“梁次荪履历”即以此书写。1898年9月戊戌政变发生后,梁启超流亡日本,先办《清议报》,1902年2月又续编《新民丛报》。梁在该刊发表了系列政论文《新民说》,因此自号“中国之新民”与“新民子”。《新民说》以改造国民性为主旨,强调兼采中外,即“淬厉其所本有而新之”,“采补其所本无而新之”(《释新民之义》),当时影响极广。胡适日后忆述:“我们在那个时代读这样的文字,没有一个人不受他的震荡感动的。”(《四十自述·(三)在上海》)而以其新笔名题笺,且为“建言”而非随意发言,恰可印证新民思想确是流亡日本时期梁启超言论的中心。 关切国事之外,梁启超对友朋也爱护惦念,情义深厚。《饮冰室诗话》开篇即说:“我生爱朋友,又爱文学。”故其自制笺中,与“新民建言”显露的政治家身份相对应,尚有“新会梁子达诚奉书”的淡红色隶书八行笺,专用于朋友间的通信。范例可见1910年11月9日与台湾林献堂函,此为梁氏初次投书,故采用此笺十分得体。此外,一款题为“饮冰集史晨碑”所成之文亦很可观:“相思无既,临书依依,惟若时自卫不备。”其间充满了对亲朋的眷恋、珍爱之情,相信林献堂收读梁启超1911年10月11日以此笺所作书札时,心中必定感觉十分温暖。 根据上文所述,1909至1910年,正是梁启超临帖摹碑最为勤奋的时期。检索详细记述此段生活的《双涛阁日记》,可见从1910年正月初二(2月11日)起,梁氏每日功课在临《圣教序》外,尚有摹《孔宙碑》第六遍结束,写《龙藏寺碑》一遍多。而两个月内,摹写时日最多的则为《张迁碑》,正月十一(2月20日)开笔,至二月二十七日(4月6日)已是“第五通卒业”。因正月十二(2月21日)梁启超自我反省:“唐以前诸碑帖,其结体皆雄伟,有龙跳虎卧之概。吾书溺俗已久,结体直无一与古人合,故愈弄姿而愈增其丑。今后惟当于此,痛下苦功。”故于此数通唐前碑帖反复揣摹。 而此节书事反映在信纸上,则是所用彩笺一时称盛,品种繁多。以集碑文而言,仅据许俊雅编注《梁启超与林献堂往来书札》,最简短者如“辞达”,乃是“饮冰集谯敏碑”而成,取义于孔子所谓“辞达而已矣”(《论语·卫灵公》),与梁氏1897年拟定的《湖南时务学堂学约》所言“觉世之文,则辞达而已矣”的思路相符,故作便笺题词非常合适。而单独截取首二字,又可表示以辞达意,用于信封亦很妥当。除前引“集史晨碑”文一种外,梁启超另备有“沧江集孔宙碑”之“路修文俭,所陈不既”笺。“沧江”乃梁启超1910年2月主编《国风报》时开始使用的别号,淡红、淡绿两种笺纸显得相当雅致。1910年写给林献堂的长诗《奉赠献堂逸民先生兼简贤从幼春》及随后的一札,便采用了此纸。 诸碑之中,梁启超此时最钟情者实为东汉《张迁碑》,并且历久不衰。1925年仍临写一通,题跋中赞“其书势雄深浑穆,如有魔力强吾侪终身钻仰”,故“生平临摹垂百过”(《自临张迁碑》)。以此,1910至1912年致林献堂函中,集自该碑文的笺纸样式竟出现了四种,即:“饮冰集《张公方碑》”之“远道相思,所白不既,惟万万为国善摄”,“饮冰集《张迁碑》字/写陶句自制笺”之“君其爱体素”(见文末图二),此笺有集字与款识红、绿颜色互调两式,以及分别题署为“沧江集《张迁碑》字”与“饮冰集《张公方碑》”之“别来思君,惟日为岁”。最后一种言简意赅,所传达的“一日不见,如隔三秋”的深切思念,很能见出梁启超的性情与言说方式,故被一再复制(其中“饮冰集《张公方碑》”另有双钩摹写一种)。甚至回国最初几年写给女儿梁思顺的信中,亦以此款纸居多。第一种笺样则与“集史晨碑”文字匹配,应为有意成双之作,尽管行格设计一为明线、一为暗线。不过,《史晨碑》集字所抒之情尚属单纯的思亲念友,此笺却已将为国自珍的大义带入,亲情友爱之外,又添上了志士情怀。而梁氏本人的心事在“写陶句”中也得到了曲折透露。表面看来,“君其爱体素”似与“自卫”“善摄”语意相近,然而细按陶渊明《答庞参军》诗,接下一句乃是“来会在何年”。回思梁启超流亡海外十余年的艰辛,此藏尾句在感慨与友人相见不易的同时,未尝不包含了制笺之日梁氏对返归故国的殷切期盼。 反倒是1912年10月归国之后,情形正如其早先所逆料,“不复有闲情暇日以从事雕虫之技”,梁启超从政、讲学,日益忙碌。初时尚有新添样式,如见于江靖编注《梁启超致江庸书札》中的两款笺纸:一为“任公集《琅琊刻石》残字制揃(jiān,笺识;录记)”之“书不尽言”,一为“集《张伯敦碑》”之“任公封事”。后者常用来书写公事,却多半是以朋友身份进言,恰合梁氏此时进出官场的身份,尤具妙义。而公函专用、纸铺所造笺纸也已穿插其间,如1913至1914年与江庸书,即杂有“币制局用笺”与天津文美斋制“兰亭笺”数种。至1920年欧游归来,梁氏自备者已只剩下形制不一的“饮冰室用笺”与“饮冰室尺牍”。在绵绵不绝写给长女思顺、长子思成的信中(见《梁启超未刊书信手迹》),这种归于平淡、简易的信笺最多见。此外,一些友朋赠笺亦为梁启超喜用,如1925年6月抄赠胡适的白话词所选之姚华砖墨馆摹砖笺,以及1926年12月3日致江庸函所采商务印书馆印制之涵芬楼花笺(当为张元济赠送),皆属此类。 不过,即使到晚年,甚至1928年10月8日梁启超写与二弟启勋的最后一信,自诉因痔疮发作兼以感冒发热,身体衰弱,“仍艰于坐”,全篇布局却照样错落有致,且一字不改。而此种风格,在其目前可见遗留世间的最晚一通手札中仍保持不变——10月17日“爹爹”给“思永”的两页信函,字体依然端庄秀逸,书写依然整洁漂亮。因此,即使不考虑内容,梁启超的书信亦具有独立完足的观赏价值。  图二:梁启超南行前致汤觉顿书札(部分) 作者简介: 夏晓虹,女,安徽和县人,1953年生于北京。北京大学中文系教授、博士生导师。主要研究领域为近代中国的文学思潮、女性生活与社会文化。出版专著有《诗骚传统与文学改良》《觉世与传世——梁启超的文学道路》《诗界十记》等。 (责任编辑:admin) |