|

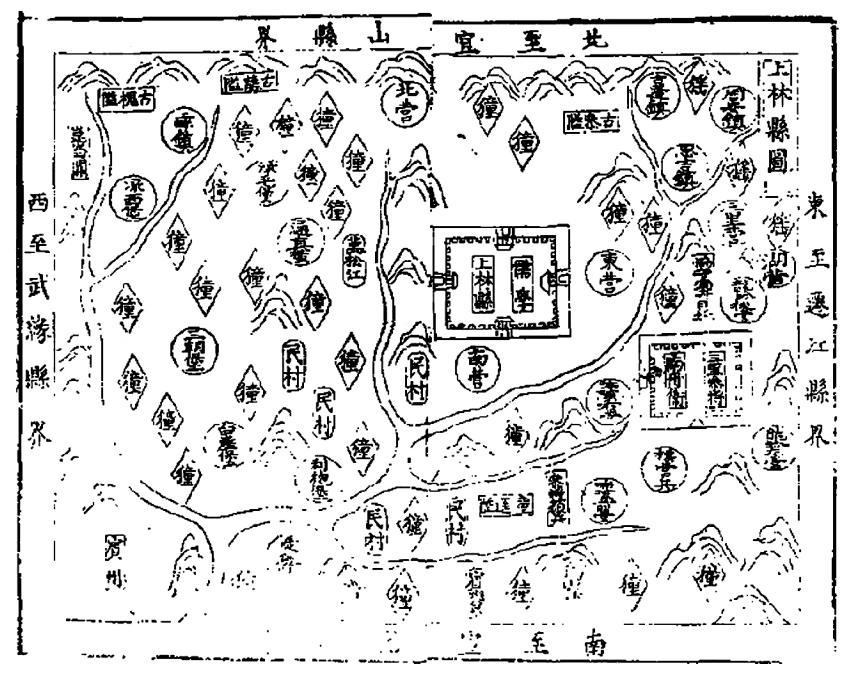

摘要:地方仪式传统与一定地域内的人群分类有着密切关联。在王朝国家管理与族群观念实践语境中,广西上林县地方人群形成了一定的人群分类话语,对“蛮”人的想象与认知逐渐固化。在民族传统文化保护语境下,师公、道公等仪式专家的流动,逐渐构成我们观察地方人群分类新的文化维度。不同地域间的仪式流动在促使地方文化形象发生转变的同时,也让地域内的人群具有了自我认知的参照,原本属于“蛮”区的人之文化优势也逐渐建立起来。 关键词:仪式传统;族群类分;文化形象 一定区域中的族群分类逻辑及其延续抑或变迁,是观察地方社会演变的重要维度,更是我们理解传统时期帝国边缘地带的人群认知自我与他者之逻辑的重要观察点。在中国历史上,“东夷、西戎、北狄、南蛮”作为一种地域人群的类分系统,不仅是帝制中国时期族群治理策略制定的核心基础,同时也日渐成为地方族群塑造自身文化与社会体系的重要参照。前人的诸多研究,已经揭示出地方人群分类与王朝乃至文明发展间是互为因果的。 随着研究的推进,历史学与人类学学者日渐意识到,我们对于历史上中国人群之类分不仅要建基于历史发展过程之视角,还需要结合当地族群文化的诸多方面加以探讨。其中,因民间信仰包含有制度、文化等大量信息,已有不少学者将之纳入族群分类之间的相互关系中。在此方面,国内学界已积累一定的经验。黄向春通过考察闽江“水部尚书”信仰的变迁及其与当地族群分类之间的关系,指出地方信仰活动与地域社会发展存在两种互为表里的趋向。在黄向春看来,以水部尚书信仰为中心的地方文化实践,是揭示当地族群分类与仪式传统的核心所在。谢晓辉针对湘西苗族围绕清廷治理制度、地方法律、地方礼仪传统等方面,对湘西族群分类体系及其与华夏边缘之间的相互关系进行的讨论,旨在说明华夏边缘的移动不仅与国家在苗疆的具体管理策略有关,还与地方内部的信仰体系密切相关。张兆和讨论的黔东南苗族身份认同与他者政治,不仅强调国家行为对于苗族身份认同塑造的影响,同时也揭示出黔东南区域不同族群之间由文化互动所促成的身份转换与民族身份认同延续。司马虚认为宋代以降道教在瑶族地区的传播,昭示了南方土著族群汉化的重要模式之一是习得道教的仪式传统。这与科大卫、刘志伟所强调的宋代以来华南地区对道教、儒教礼仪习得而引起的区域国家化进程有异曲同工之妙。科大卫进而指出,礼仪进程与国家在场构成华南地区社会形貌演进的核心动因。 综合以上诸位学者的讨论,我们不难发现,围绕特定的信仰形式与内容构建出来的地方族群分类体系及其话语转变,构成我们讨论仪式传统与族群分类的重要维度。不过前述学人所讨论的范围,多是在宏观的仪式系统中展现,其核心点在于参与主体的能动性造就的族群身份转移,但对仪式专家及其文本透露出来的族群信息关注甚少。因此,笔者想进一步追问,在一定的区域中,包括文本与仪式在内的地方仪式传统如何在内容与形式上促成了地方族群文化形貌的转变,从而进一步促进了族群他性的形塑? 一、塑造“蛮人”:官方文献对上林族群的类分 (一)“蛮人”的区域化:从唐人镜像到八寨之乱 广西地方人群在历史上作为“南蛮”之一种,每个地区的人对于自身与周边人群之间的身份与相互关系认知,都多少应和了这一分类逻辑。本文所讨论的上林县即是广西众多壮族县份之一,具体位于广西中部地区,处于宾阳、来宾、忻城、马山、武鸣五县市的环绕之中,其中与宾阳、来宾、忻城和马山皆有通道,唯与武鸣县有大明山隔开。 上林县是南宁市下属的一个县,现有人口约49万,除了白圩镇以外,其他乡镇皆为壮族。上林最早的文字记录是现存的两块唐碑,由是我们可以看出上林地方早在唐宋时就有韦氏家族势力在此活动,而且是掌握了一定文字的地方士人。官方文献一般认为上林为唐武德四年(621)设县,清代和民国的方志都将唐宋以前的上林视为已经进入中国版籍之区,然而,从唐宋时期的历史情形看,上林在明代以前仍为地方势力控制的羁縻之区。 有明一代,上林县一直属柳州府管辖。明洪武三十一年(1398),始设屯田千户所,并在今县城附近建有简陋的“土垣”。从当时上林极少的户口数(大约两千户),我们可以判断官府能有效控制的区域是甚为有限的。明中期以后,随着上林附近八寨地方乡民的不断起事,明廷逐渐将注意力放到该区域,着力进行剿抚。从成化朝的韩雍到嘉靖前期的王守仁,再到万历年间的刘尧诲,明廷在百余年的时间里一直对八寨地方采取军事措施,最终才使得该地区逐渐平息。在万历八年(1580)的征剿之后,朝廷对包括八寨地区和上林三里在内的地区实行了军政调整。一是在上林三里设立思恩参将府,并将南丹卫从宾州迁入三里城。二是在八寨故地设立周安、古蓬和思吉三个土巡检进行弹压,隶属于思恩参将府,并以土司代管其地。这样无形中就将八寨地区纳入上林管辖之范围。此外,嘉靖七年(1528)设立的思恩府九个土巡检司,有古零及安定两个与上林的三畔镇巡检司及八寨地区相连,这使得上林处于古零土司与宾州之间的过渡地带。在土司与流官管治地区间的这种边缘区位特征,是本区仪式传统的一个背景。 作为土司地区与流官治理地方的一道屏障,上林县境内的民众在官府眼里也自有不同的种类。尽管官府只将八寨故地及三里和八寨之间的地域视为猺獞最多的地区,但通过观察明末的地图,官府记述的“獞”在整个县区地图中却占据了大部分的地方:  图1 明代上林全图 从成化年间一直到明末,八寨地方虽几经镇压,却从未达到如官方文献所记载的那样安靖。上述各种军政措施,说明围绕八寨地方而进行的一系列活动体现了官府在三里以北至八寨地区的控制有所加强,但对于上林其他地区的控制并未取得长足的进展。杨芳曾对上林县的基本防卫形式做了说明: 上林猺獞最稠。自万历八年剿平八寨后,设三镇及三里新城军戍,皆属参将统辖。而县设通真、渌西等堡,督兵耕守。其西北之古参、古广等隘,有三畔土舍之兵;东北之都者、古蓬诸处,有三里参将之军。唇齿布列坐镇,永不得狂逞云。 这则材料显示,万历八年刘尧诲等人对上林军政调整的措施大都付诸实践。嘉靖七年设立的思恩府九个土巡检司,使得上林的北面和西北面直接与象征“蛮”区的古零土司和安定土司相连,而三畔镇巡检司的名存实亡,更是让古零土司与上林县之间的界限更为模糊。这点直至清末民国仍有体现。同时,八寨地方虽增设三镇,并在顺业里安插了不少军堡,但是其“盗寇渊薮”的形象却一直延续。如此一来,上林的区位一直处在“蛮”与汉之间。此外,围绕八寨而进行的一系列军政举措,让原本属于思恩土府所管的八寨地方逐渐纳入上林县的版图之内,这在清中后期表现得尤为明显。 (责任编辑:admin) |