|

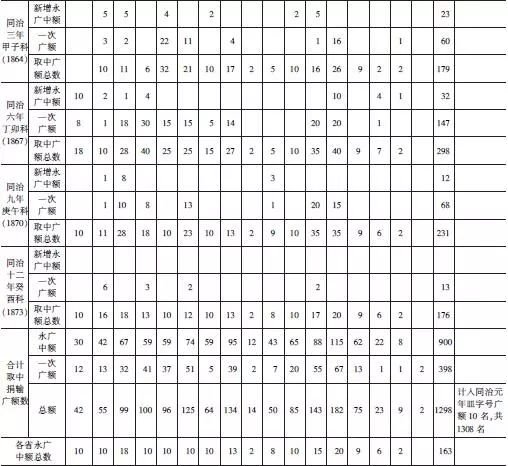

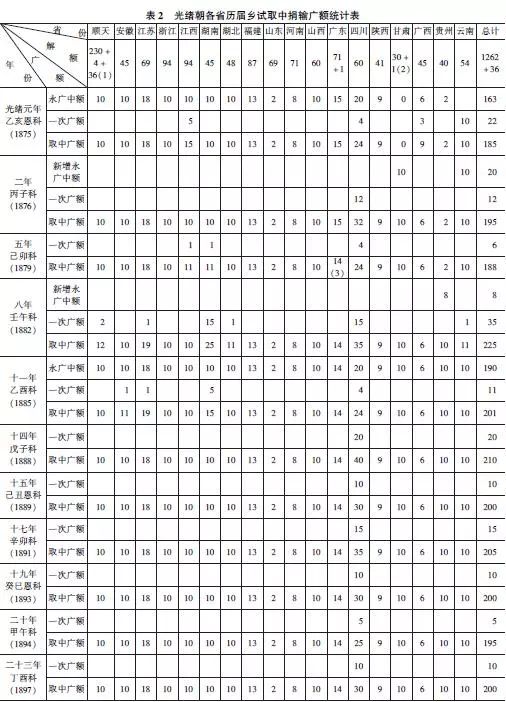

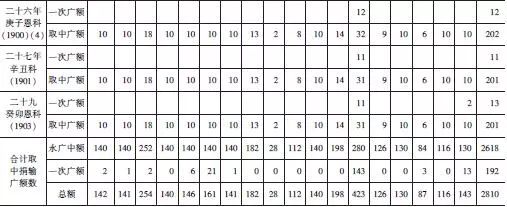

一、 引言 中央与地方的关系以及地方势力的崛起,是晚清史研究的重要课题。现有研究在探讨晚清地方督抚在财政、人事、军事和外交等权力的变化以及由此造成地方势力的崛起等方面,取得了斐然可观的成绩。但乡试中额这一传统处理中央与地方关系的重要手段在其中的作用却被忽略。 研究晚清科举的诸多论著,虽然多从中央与地方的关系层面着眼,但研究对象基本集中于文武学额的调整和变化及其在清代政治、社会中的功能和作用。自张仲礼《中国绅士》一书出版以来,这一研究已形成一个很强的传统,产生了大批论著,对深入考察晚清地方绅士权力的扩张起了重要作用。但作为更高一级的科名——举人的取中名额,无论是作为处理中央与地方关系的重要手段,还是体现省级行政地方之间综合实力的竞争和消长,无疑具有更重要的意义。因举人中额以省级行政地方为分配单位,其性质大致相当于近代西方宪政代议制国家各地区的议席数量,而学额则以府、厅、州、县等基层行政地方为分配单位,与之相去甚远。 故在研究晚清中央与地方的关系问题时,各省乡试中额的演变是不能忽略的重要因素。但在目前为数不多的研究中,商衍鎏、王德昭对此虽稍加涉及,然前者过于简略,忽略了各省中额逐渐变化的不同时间以及由此产生的实际中额差异,后者则仅罗列了同治元年和同治九年两份直省乡试中额数据,且因其援据的书籍所载史实已误,故基本史实错误。张仲礼的《中国绅士》和费正清、刘广京主编的《剑桥中国晚清史》对此曾略作探讨,但相关史实和具体结论亦误。李世愉、胡平《中国科举制度通史·清代卷》首次较系统地讨论了晚清捐输加广乡试中额情况,然仅及各省取中一次乡试广额的总数和永广乡试中额的最后定额,而未探讨相关政策的出台过程,以及各省历届乡试实际取中捐输乡试广额的名数及其因应的不同历史情势,且统计的各省一次乡试广额总数亦有错误。 晚清时期朝廷为筹集军饷,鼓励各省捐输乡试广额,导致各省乡试中额出现重大调整和变化。鉴于捐输广额与晚清各省乡试中额变迁的基本史实尚未厘清,本文首先利用新近出版的史料,厘清晚清捐输广额政策的出台过程;进而全面系统地统计、整理捐输乡试广额与晚清各省历届乡试中额的实际变化情况,探讨这些变化背后的复杂情势和历史原因;最后讨论捐输乡试广额与晚清军费、财政的复杂关系。总之,本文力图将晚清乡试中额置于清朝中央和地方的脉络中加以认识,探讨中央与地方之间的利益分配格局,以及相互制约互动的具体历史过程。 二、 太平天国运动与清廷捐输广额政策的出台 晚清朝廷推出捐输乡试广额的直接原因是筹集镇压太平天国运动的军需。庞大的军费开支不仅耗尽了清廷本已不多的国库存银,太平军波及广大的地区,更使清廷财源枯竭。为此,清廷不得不多方设法筹集军饷。在当时的税赋体制之外,筹集军需最有效的方式就是捐输,但以何种方式鼓励如此大规模且持续的捐输以应付浩繁的军需开支,则极费思量。清廷最后不得不以“国之利器”,亦即士民艳羡的功名,来歆动和鼓励捐输。 但这些功名并非针对个人,而是针对地方,以增加各府厅州县取中生员指标的“学额”和各省取中举人指标的“乡试中额”来鼓励捐输,从而保证有数额庞大且可持续的捐输供应军需,这就是所谓的捐输广额。然各府厅州县的学额和各省的乡试中额,皆有朝廷定制,这些额定的数目不仅与各地区的税赋、人口以及文风高下有关,也有长期形成的历史传统,更是国家控制地方的有效手段,还是地方间综合实力竞争的重要体现。在通常情况下,学额或乡试中额的调整,不但涉及各方面的利益,还牵涉到如何在国家层面维护不同区域间的利益均衡和公平竞争,故从事极为谨慎。 清廷推出捐输广额的政策和具体章程的出台过程,在《清实录》《(光绪)钦定科场条例》和《(光绪)钦定大清会典事例》等官书中皆载录不详,甚至捐输暂额和捐输永额章程的出台先后和因袭关系亦模糊不清。现在因时任户部左侍郎的王庆云的日记钞本《荆花馆日记》和咸丰年间长期掌管户部及钱法堂事务的翁心存的稿本日记的整理刊布,使我们有机会利用其中的一些线索,并参考其他材料来梳理这一重大政策和章程的出台过程。 咸丰二年(1852)三月,清廷因镇压太平军的军需用度浩繁,经户部筹议,在山西、陕西、河南和四川等朝廷控制下较富庶的省份劝谕捐输。八月十二日,咸丰帝命宗人府、御前大臣、大学士、军机大臣会同户部,宽筹军饷。十四日,户部疏奏推广捐例,奏请捐纳军功举人、生员,且为此制定出条例,“捐举人五千两,附生三百两”。这种捐输的对象是个人而非地区。此议与康熙年间三藩之乱时,清廷以军储不继,开捐生员例(文生一百两,武生五十两),颇为相似。但此议遭到激烈反对,最后由咸丰帝下旨不准行。九月,咸丰帝又命各省预筹军饷。十月,定郡王载铨等奏《酌拟宽筹军饷章程》。在这些议奏中,捐输学额或乡试中额的动议并未出现。十一月,太常寺少卿雷以提出捐广学额之议,以各省绅民捐输,请酌加学额。值得注意的是,此议的捐输对象已是地方,而非个人。十二月,户部讨论雷氏之议,认为应“特旨加恩,而不由部议”。 咸丰三年(1853)正月二十九日,为激励捐输军饷,咸丰帝命将捐输银两较多的山陕川三省,酌加乡试中额;捐银较多之州县,酌加学额,并令户部会同礼部妥议捐输加广乡试中额、学额章程。在此,雷以提议的捐输学额,终于奉旨在国家层面讨论,且推及更高一级的功名——举人。礼部查,除新帝登极、帝后万寿盛典例行恩诏广额,嘉庆十六年(1811)巡幸五台,广山西学额一次,此外,并无通加各省乡试中额和学额的成案。为激劝捐输,此次奉旨议定:一省捐银10万两,加文武乡试中额1名,所捐递增,亦不得过恩诏广额大省30名、中省20名、小省10名;一州、一厅、一县,捐银2000两,酌加文武学额1名,所捐银数递增,亦不得过取进原额。且称此种捐输广额“一俟军务告竣,即行停止”,并建议“各直省有似此捐输者,均照此一律办理”。值得注意的是,该章程中并无捐输“永额”或“定额”的规定或说法。 二月十七日(3月26日),咸丰皇帝惊悉南京于十一日被太平军攻占,东南财赋之地沦陷,无疑使财源枯竭且需饷尤殷的清廷更是雪上加霜。当时一位京中官员的担忧,颇能说明这种状况,称:“东南财赋之邦,本京师待食之地。倘北境更有不虞,先有绝根之厄。虽有智者,无能为矣!”二月二十一日,咸丰帝召见户部左侍郎王庆云,询问户部收支状况。王氏称:“江浙为财赋之区,现已残破,如各关税银、两淮盐课数百万,皆无所出……有出无入,比往年相去悬殊。”建议及早筹集军饷。三月十二日,咸丰帝因定郡王奏调兵必先筹饷,派大学士柏葰、翁心存会同户部速议具奏筹饷事宜。十五日、十六日,连续两天会议,但仍“茫无头绪”,“只有粜变仓谷一条及推广捐输,余亦相对无策”。十八日,捐输加额之议,在朝会上获咸丰帝特旨允准。是日,奉命速议筹饷诸臣在朝会后商量具体复奏事宜,决定专折奏请“推广捐输”,将针对山陕川三省的捐输广额章程加以变通,在全国范围推广办理。二十一日,会议疏奏推广捐输事宜,除另折奏请“劝官捐酬武功爵”,捐输加额事宜,亦专折封奏。据参加会议的王庆云说:“一折分广额、加额,以一次者为广额,以定制者为加额,其中牵算前后,颇费斡旋。”亦即在这次会议中,提出捐输定额即永额之议,并具体制定出暂额即一次广额和永广中额的换算办法。 三月二十三日,大学士裕诚等《奏陈申劝捐输请加中额学额管见折》,便是上述努力的产物。该折中特别提到已获允准的加广山陕川三省学额、乡试中额章程,云:“现经户部等衙门具奏,山西、陕西报捐各属,按一省捐银十万两,加乙卯科文武乡试中额各一名;一厅、一州、一县捐银二千两,加此次科试文学额一名,下届童试武学额一名,奉旨允准在案。”继称“似宜仰体圣慈,量为推广”,并在一次加额的基础上,提出捐输永远定额章程,以鼓励捐输:“按一省捐银三十万两,加文武乡试定额一名;一厅、一州、一县捐银一万两,加文武学定额一名,均以十名为限。其前此捐银较多,部议给予一次广额,尚有余银,及前此捐银较少,不敷广额之数者,均准将原捐银两并入续捐计算。”这也就是王庆云在日记中所说的,议定此章程时,“以一次者为广额,以定制者为加额,其中牵算前后,颇费斡旋”之事。 该折首称捐输是军费来源中仅次于内府和国库拨款的主要来源:“伏查军兴以来,需费浩繁,先后由内库及外省拨给银二千余万,此外惟藉捐输一项,源源接济,所入数目,洵于筹议各款之中最为核实。”这些确非虚语,截至咸丰三年三月,清廷共拨军费2700万两,除内府和国库所拨的2000余万两外,在通过其他途径筹集的约700万两中,至少有330万两为山陕川三省捐输,约占一半。故清廷以最难得和最稀缺的资源——科第功名,来鼓励和歆动捐输,并为此寻找了一个冠冕堂皇的借口——“宽筹军饷,广育人才”。 但这种捐输广额尤其是捐输永广乡试定额的做法,显然已违背了乾隆九年(1744)议定各省乡试解额时,乾隆皇帝严谕“嗣后若有以加科广额为请者,必加以违制之处分,著为令”的祖制,也使历来被正途人士訾议诋斥的捐纳,变相渗透到科举正途中。故筹议军饷诸臣不得不慎重其事,以专折上奏,且请“特颁谕旨,宣示中外”。咸丰皇帝则为此特颁一道类似“罪己诏”的谕旨,向天下臣民解释朝廷推行捐输广额“实非朕心所愿”,是“不忍遽行之政”以及“朕不得已之苦衷”,表示“有不能不宣示朕怀者”。并借机宣传捐输广额章程,且命“各该督抚等即将此旨刊刻誊黄,遍行晓谕,俾薄海臣民咸知朕意”。 当天夜里,这道颇类“罪己诏”的上谕就在邸抄中刊布。但在主笔拟定捐输广额章程的王庆云看来,他们当时“牵算前后,颇费斡旋”的“广额、加额分合处”,谕旨中“尚未十分明晰”,其中的“恤邻有福”之语,“尤属未喻”。 此后,咸丰帝多次严谕各省督抚按此章程“妥为劝谕捐输”,以四百里或五百里加急,专旨传谕当时清廷统治下的富庶地区——广东、山西、陕西和四川等省,令各该省督抚“善体朕意,妥速遵行”,“饬令劝谕绅士商民人等竭力输将”。到该年六月,户部仅剩存银22.7万两,尚不够七月的应发兵饷。为镇压太平军,清廷三年来已花费2963万余两。自四月起,工部尚书翁心存已奉命将内务府所存乾隆年间御制的三座大金钟熔化取钱,这在很长一段时间成为他的一项重要日常工作。四月二十五日,翁心存还搜存户部银库中的碎银渣,共得25两5钱,变卖银库里装存银钱的口袋2150斤,卖得32两2钱5分。在这种“罗掘俱穷”的财政困境中,捐输乡试广额和学额成为清廷筹集军饷的重要来源。 三、 咸同年间捐输广额与各省乡试中额的增长变化 清廷虽在咸丰三年(1853)开始鼓励各省捐输乡试广额,但实际取中则自咸丰五年(1855)乙卯科乡试始。该科取中的捐输乡试广额,还包括清廷最先恩赏的咸丰二年捐输银两较多的山西、陕西和四川三省所广乡试中额。咸丰朝此前的两届乡试,咸丰元年辛亥恩科循新帝登极例恩诏广额,咸丰二年壬子正科正常取中,皆与此前无异。自咸丰五年乙卯科直至清廷停废科举,捐输广额已影响各省历届乡试的实际中额。 咸同年间各省捐输乡试广额的年份、数额及在历届乡试的取中情况多有不同,《(光绪)钦定科场条例》等官书,于捐输永广乡试中额按捐输银两的年份排序,于捐输一次乡试中额则按省份排序。由于排序方式不一,历届乡试各省取中两种捐输广额的情况,亦分散其间,不易省览。加之各省乡试停考、补考年份纷乱不一,好在到光绪五年(1879)各省乡闱的补考都已完成,按各科名额取中。故兹统一以新增捐输乡试广额取中的各届乡试科年为断,分批统计晚清历届乡试各省捐输中额的增长情况,制成表1。   说明:(1)顺天乡闱解额,中皿字号因无定额,规定每20名取中1名,如零数过半,准其加中1名,至多亦不得过南、北皿定额36名,咸丰《科场条例》以乾隆三十九年中皿字号取中4名为标准统计,共计234名。(2)湖北解额中的1名,系与湖南轮中。(3)广东解额为71名,另有卤字号1名,系商籍中额,应试人数满60名取中1名,人数不敷,不准取中。参见英汇等纂修《(咸丰)钦定科场条例》第19卷,第1—3页;第20卷,第8页。(4)同治元年顺天乡闱取中的这10名广额,并非捐输广额,乃咸丰十一年针对全国贡监生特恩顺天乡试皿字号的广额,并在该科取中。故本表最后一栏合计咸同间捐输广额时的永广中额和一次中额,皆未将此计入。不过统计总额时,仍可将其计入,因其情况特殊,虽非捐输广额,但在清廷例行庆典的恩诏广额之外,何况它与这一时期捐输广额有密切关系,且在此背景下产生。将其统计在内,总额为1308名。 资料来源:詹鸿谟等纂辑:《(光绪)钦定科场条例》第24卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编》(471—480),第1—46页。 根据表1,咸同年间取中捐输广额的乡试有9届,共取中广额1298名(其中一次广额398名,永广中额900名),平均每科广额144名。与全国各省解额共1249名相比,增幅为11.5%。以此而言,不仅超过上一次即乾隆九年(1744)全国统一调整各省乡试解额,共减122名,减幅为8.9%,也超过雍正朝全国共增解额117名、增幅为9.3%的重大调整。 以省份论,捐输乡试广额超过90名的省份,按名数多寡,依次为:四川182名,广东143名,福建134名,湖南125名,浙江100名、江苏99名、江西96名。其中四川、广东为中省,福建、浙江、江西是大省,湖南与湖北共为大省,江苏与安徽共为大省,皆为“半个”大省。四川、广东、福建和浙江9届乡试皆取中捐输广额,平均每科取中广额分别为:20名、16名、15名和11名,与解额分别为60名、71名、87名和94名相比,增幅为30%、22.5%、12.6%和11.7%。湖南和江西共有8届乡试取中捐输广额,平均每科取中广额15.6名和12名,与解额45名和94名相比,增幅为34.6%和12.8%。江苏共有7届乡试取中捐输广额,平均每科取中广额14名,与解额69名相比,增幅为20%。这7个省份捐输广额的各科乡试,平均增幅皆超过10%,其中超过30%的是湖南和四川,超过20%的是广东和江苏。取中捐输广额最少的四个省份为别是:广西23名,山东14名,贵州9名,云南2名。山东且系中省,其他三省皆为小省。晚清各省地方势力的崛起,国家权力与各省地方之间的利益分配格局的变化,从各省捐输广额的增长情况,亦可窥见一二。 仔细分析历届乡试各省捐输广额的情况,便可发现影响各省新增捐输广额名数的最大因素,是清廷的统治局势。最典型的,如新增捐输广额数目最少的两批——咸丰十一年(1861)辛酉科乡试和同治元年(1862)壬戌恩科乡试,分别为31名和24名,就与此数年间清廷岌岌可危的统治局势有关。第二次鸦片战争中的庚申之役(1860年),咸丰帝弃都而逃,一年后猝逝于热河;太平军亦于此间势力重振,再破江南大营。咸丰十一年辛酉科乡试(1861),全国16乡闱中停科者竟达12乡闱,为庚子事变前清代乡试停科省闱最多者。对此,大理寺少卿潘祖荫奏称:“军兴以来各省乡试屡请停止。本年辛酉科除山、陕、两广依限举行外,其奏请展缓者,竟至十余省之多”,奏请“广乡会试中额以收士心”,以顺天乡试皿字号涉及全国贡监考生,在次年新帝登极例行的恩诏广额数目之外,再加广额。清廷议覆:南皿加中5名,北皿加中3名,中皿加中2名,共广额10名,皆于同治元年壬戌恩科乡试取中。恩诏乡会试广额是清朝遇逢新帝登极、亲政、帝后万寿盛典、皇帝临雍讲学等重大庆典活动时,方特恩举行的缘饰盛治之举,且有严格限制。此次竟因战事频仍、全国乡试停科省份过多而增加恩诏乡试广额的数目,不特为清代所仅见,其中更透露出清廷危厄窘困的统治危局,目的只是为笼络士子之心,免生反侧之念。 然在形势稍好的咸丰八年,曾国藩在与九弟曾国荃商量如何报销欠饷时,就主张以所欠军饷捐输学额,且称此举为“绝妙之法”,说:“近来因学额一事,反复细思,若不趁此军务未竣、皇恩浩荡之时协力办成,将来即捐银十万、二十万,欲求增一名学额,恐不可得。”此虽针对学额而言,但其情势与影响于捐输乡试广额者无异。 同样,咸同年间新增捐输乡试广额最多的两届乡试,亦与清廷收复太平军占领的区域,恢复在东南各省的统治秩序有关。这两届乡试是同治三年甲子科和六年丁卯科,新增捐输乡试广额分别为83名和179名。 同治三年(1864)六月,清军攻克太平天国都城天京,令清朝丧失半壁河山的太平天国运动终于被镇压下去。清廷在全国的统治秩序,包括各省乡试的正常举行以及展停之科的补行,开始逐渐恢复。为屡遭战火蹂躏的东南地方善后和镇压北方各省捻军所需的庞大经费,清廷亟须各省捐输银两,而捐输乡试广额又为各省所愿。此时清廷在东南各省统治秩序的恢复,不仅使这些省份有能力捐输乡试广额,弥补此前因战乱而无力扩张的缺憾,也使其他各省绅民不再逡巡观望,力图使各省地方在清廷的统治格局和利益版图中的势力最大化。 同治三年甲子科乡试新增的83名捐输广额中,有26名属江西,16名属四川,11名属湖南。甫从战乱中恢复秩序的江西省,在该科乡试不但捐输了4名永广中额,达到捐输永广乡试中额的最高10名之限,且捐输一次乡试广额亦达22名之多。四川、湖南因捐输永广中额已达10名限额,故只能捐输一次中额。另外值得注意的是,广东的永广中额超过清廷规定的最高限额,达到15名。 同治六年丁卯科乡试新增的179名捐输广额中,全国16乡闱中竟有11乡闱捐输广额(江苏和安徽同属江南乡闱)。捐输永广中额已满10名之限的四川,不但在该科奉特旨加广,且加广名数亦是惊人的加倍——共达到20名永广中额。其他捐输一次广额的省份,浙江30名,广东20名、四川20名、湖南15名,皆达到捐输乡试广额章程中“不得过恩诏广额大省三十名、中省二十名、小省十名之数”的最高限额。 不仅如此,在捐输该科乡试广额的同治三年至六年间,还有几省捐输之额超过朝廷的最高限额,而变通划归到此后之科取中。如同治五年,广东捐输一次广额30名,因广东系中省,按捐输广额章程,一届乡试取中捐输一次广额不得超过20名,且此前广东已捐输一次乡试广额11名。故议定广东此次广额在同治六年丁卯科乡试取中9名,同治九年庚午科取中20名,同治十二年癸酉科取中1名。同治六年,四川捐输一次乡试广额20名,亦因系中省,此前已捐输一次乡试广额15名,议定丁卯科取中5名,庚午科取中15名。同样,是年湖南捐输一次乡试广额17名,因此前已捐输4名,且湖南虽与湖北共为一大省乡闱,但两省乡试分闱,恩诏广额亦平分,各自15名,故议定在丁卯科取中11名,庚午科取中6名。 在清廷的现实统治局势外,影响各届乡试新增捐输广额的重大因素,则是两种不同类型的捐输广额——永广中额和一次广额。因永广中额可在此后历届乡试取中,价格虽然是一次广额的3倍,且各省又有最高10名的限额,但还是备受各省青睐,往往优先捐输。在尚未达到永广中额的10名最高限额时,各省捐输的一次广额通常不超过2名,因为按照捐输广额章程,捐输3名一次广额与1名永广中额所需银两相同,其微妙之处即在此。 在这方面,特别值得注意的是四川,在咸丰五年第一批捐输乡试广额中,四川已将此前恩赏的一次广额改为永广中额。是年,四川总督黄宗汉奏请将咸丰二年率先捐输的银两且蒙朝廷最先恩赏的8名一次乡试中额,以及稍后捐输银两获准续广的7名一次中额注销,核算全部捐输银155万两,按30万两一名永远中额的章程,奏请改为永广乡试中额5名,并称此举“意在永沐皇仁,并非迁就取巧”。此奏获清廷允准,从而开启了四川在晚清各省捐输乡试广额和实际中额异军突起的地位。相反,与四川同时捐输白银200多万两的山西,则远没有四川如此“精明”,按捐输银两数目将一次乡试广额折算为永广中额,在此后历届乡试取中。 但各省最高的行政长官,毕竟还是朝廷命官,故必须在一定程度上关照国家利益。这一点在曾任户部侍郎的山西巡抚王庆云身上得到了鲜明体现。咸丰五年,王庆云在核定山西各属捐输广额清单,及与布政使酌定奏请捐输学额名数时,便多次提到民间地方更倾向于捐输永额的心情,所谓“绅民喁喁望恩,不在一时之广收,而在久远之登进”,“胶庠之情,大抵以得永额为贵”。但他斟酌再三,调配暂额与永额数目,而“不尽数请加”永额,就是“更留以有待”,亦即方便以后的捐输筹款。王氏上述感叹虽主要针对学额,但从中亦可窥见捐输乡试广额时,地方对永广中额和一次中额的不同态度。 在影响各省捐输乡试广额的两种因素中,清廷统治局势的变迁是影响各省捐输广额与否以及捐输数量的最大因素。捐输乡试广额的类型——永广中额和一次广额,则是各省在捐输广额时理性考量的最大因素,以永广中额优先,力争地方利益最大化。同样,在此过程中,清廷站在主导捐输乡试广额的国家立场,不但限制永广中额的数量,且在统治岌岌可危时,主动而无偿地恩诏广额,但范围有限亦极有节制,仅针对全国贡监生的顺天乡试皿字号广额一次,而免“科名太滥”。而同治间各省捐输的一次乡试广额超过一届乡试取中的名数限制时,采取变通划归下届乡试的办法,也透露出晚清地方势力的扩张和崛起,并非都是中央对既成事实的被动默认,还有一种情况就是国家权力在其控制范围内主动允许中央亦从中获益的地方势力扩张。国家权力与各省地方社会之间的利益分配格局,也由此出现新的变动。从中亦可窥见,清廷如何巧妙地运用乡试中额作为其维护统治的重要手段。 四、 中央与地方:捐输广额政策的调整 到同治朝后期,随着统治局势的好转,清廷开始调整捐输广额的政策和章程。同治七年(1868),清廷议准:“各省加广学额银数,照旧章[酌加一倍],凡一厅、一州、一县,捐银四千两者,准加一次学额一名;二万两者,准加永远定额一名。其捐银已请奖叙,或已广中额者,均不准再加学额。” “嗣后外省捐输各案……请将中额、学额划分办理:凡已广中额之银,概不准再加学额;已加学额之银,概不准再加中额。” 同治七年对捐输广额政策的调整和变通,可以使我们更加深入地理解咸丰三年清廷推出的捐输广额章程。为全面动员和鼓励个人以及府厅州县等基层政区和省级行政地方等各级政府踊跃捐输,朝廷予以全面兼顾和奖赏,对捐输银两进行重复计算和多次奖励。亦即每笔捐输款可获三种奖赏:一是对报效者个人的“奖叙”;二是以府厅州县为单位统计所有捐输银两,加广学额;三是再以行省为单位总计全部捐输银两,加广乡试中额。 在此,我们看到从个人到基层政府再到省级政区,被作为一个完整的利益链条,笼罩在捐输广额政策中,参与的个人和各级地方政府自然因其既得利益,竭力维护清朝的国家统治。由此导致的不同地方政府和个人在此利益版图中的竞争,无疑更有利于清朝的统治和国家对地方的控制。更关键的是,各基层政府因此增加的学额和省级行政地方因此增加的乡试中额,也同样使可能没有参与的个人和地方从中获益,免生反侧之心,而有利于地方的社会治理。对此,时人有深刻的观察,称:“各省捐输多者,文武大员又奏请分别加广,生员至加倍,举人亦数十。其意谓寒士困苦有年,无出身之路,故特举此以示恩。又创残郡县,甫经收复,借此收拾人心。”同治七年捐输广额政策和章程的调整,不仅使捐输一次学额和永广学额的价钱涨了一倍,且此前每笔捐输款对个人、基层地方和省级政区可获得的三种奖赏,此时亦不能重复计算,只可获一种奖励。于此亦可窥见,晚清朝廷对中央主动允许的地方势力的扩张已开始收缩。 同治十年(1871),清廷再次对捐输广额政策进行调整,停止加广永远学额,加广一次学额的价格,也增长为每名银一万两,为同治七年价格的2.5倍。同治十三年(1874),清廷停止加广永广乡试中额。其时清廷因各省捐银动辄数千百万两,加中广额已属不少,且援案请加者仍络绎不绝,称“若不稍事变通,诚恐有加无已,科名太滥”,议定嗣后只准请加一次乡试中额,概不准加永远乡试中额,且每名一次文武乡试中额亦由捐银10万两增为30万两。 值得注意的是,清廷停止捐输永广学额和永广乡试中额后,捐输一次学额和一次乡试广额的价格,实际上已与咸丰三年所定的永广学额和永广乡试中额的价钱相同。尤为关键的是,对于晚清捐纳功名盛行,且捐纳一名监生仅需108两而通常又打四至六折促销的清廷而言,捐输一次学额无疑极为划算,不仅获利是后者的百倍之多,且朝廷亦免卖官鬻爵之讥。 何况,对捐输永广乡试中额而言,此时已接近政策的饱和度。清廷规定捐输永广乡试中额每省不得超过10名,到同治十三年多数省份的永广乡试中额已达至最高限额,且四川、江苏和广东三省皆已超限,共超出23名,福建虽有永广乡试中额13名,但情况特殊,因超出的3名永广中额,属台湾专额。尚未达到最高限额的省份,虽有山东(2名)、河南(8名)、陕西(9名)、广西(6名)、贵州(2名)和云南(无)6省,共差33名,但二者相抵,则仅差10名。 故此时就国家从地方获取捐输银两来说,捐输永广乡试中额已无太大的空间和余地。何况捐输广额章程中早有“俟军务告竣,即行停止”的承诺,当初朝廷被迫以捐输各省乡试广额来筹集军费、挽救统治危局的权宜之举,此时若继续施行,将无法向天下臣民交代。为了维护国家的权威,也不能让太多省份“特旨”破格。故清廷此次所停者,也只是制度性的永广乡试中额,至于富有弹性的一次乡试中额不但没有停止,反而价格增长3倍,与此前捐输一名永广乡试中额相等。从中不难窥见,在国家权力与各省地方的博弈和利益分配中,国家掌握了更大的主动权。 但捐输永广乡试中额实际上并未因此停止,从国家和地方的层面而言,清廷虽然保持了政策制定、施行的权威性和信誉度,但地方间的竞争,尤其是各行省地方为谋求在帝国政治格局和利益版图中的地位和均衡,仍根据自身情况争取和扩大自己的利益,至少与其他省份相比不让应得利益遭受损失。国家则须在此过程中扮演平衡各方的角色。 就在清廷颁布停止捐输永广乡试中额的同治十三年,甫从镇压、肃清回民起义中恢复的云南省,便奏请捐输永广乡试中额。十二月十八日,云南巡抚岑毓英奏称,自咸丰六年至同治十二年年底,云南共捐输银两约1075万,拟以其中300万两捐输永广乡试中额10名,强调“滇省军兴十八年,从未请广中额、学额,与各省情形不同”。光绪元年(1875),此奏遭部驳,称与停止捐输永广中额的新定章程不符,改为加广一次乡试广额20名,于光绪元年乙亥恩科、光绪二年(1876)丙子正科各取中10名。云南省于元年恩科乡试取中此10名捐输广额。 光绪元年十月,巡抚岑毓英应该省士绅联名公呈,再次奏请捐输永广乡试中额,称云南每年税赋正供不过20余万两,而“历年捐输犹有千余万,数倍于正供”,且这些捐输都在同治十三年新定章程出台前已奏明报部覆准,并援引川、苏、广三省奉特旨加广永广中额超过10名之例,称:“滇省军务捐输与各省事同一律,而困苦艰难较各省为尤甚。乃以军事吃紧,奏报在后,竟不获同邀异数,殊觉向隅。”奏请援案特旨加广云南永广中额,至于名数,则云“出自圣恩,不敢擅行定拟”。十一月,清帝特旨恩准云南省加广捐输永广乡试中额10名。 在此,我们看到清代皇权政治的一个特点,即作为同样在皇权治理下的中央各部衙门和省级行政地方,各自遵照既定制度、章程和政策处理事务,因不可避免的客观原因造成地方间的不公平时,皇权所代表的国家以其超然于中央和地方的立场,在既定制度和规则之外,以“特旨”的方式来弥补和挽救这种不公平。其结果不是国家权威的失落,反而更加凸显皇帝所代表的国家的公平、正义形象。于是,光绪二年丙子科乡试云南取中的10名捐输广额,已非此前部议议定的10名一次广额,而是特旨允准的10名永广中额,此后云南历届乡试亦皆取中此10名永广中额。云南省这一捐输永广乡试中额的案例,被其他有相似情况的省份所援引。而且捐输永广乡试中额与新定章程不符,遭部驳,进而据该省地方“士绅公禀”陈奏,最后获特旨允准的行政程序,亦如出一辙。 甘肃省于同治十三年十一月奏请陕甘分闱时,以自同治元年起捐输团练经费数千万两,请加永广乡试中额10名。该奏亦因与新定章程不符而遭部驳。光绪二年正月,陕甘总督左宗棠据甘肃士绅公禀,再次奏请加广永广乡试中额,称“甘肃军兴以来,捐输各项经费共银五千余万两,捐纳皆在同治十三年十一月以前,非在部议新章之后”,且援云南加广永远中额10名之例,云:“甘肃捐输较之云南增过三倍,援案请加永额,似可仰邀恩准。”奏请逾格特准,将甘肃捐输巨款赏加文闱乡试永远中额10名,以光绪二年丙子正科为始。此奏亦获特旨恩准。 光绪八年(1882)二月,贵州巡抚林肇元援引云南、甘肃两省之例,将贵州在同治十三年前捐输欠饷430余万两,奏请加广永远乡试中额8名,“以足十名之数”,自光绪八年壬午科为始,称“各省大半加广足额,而黔省独虚悬八名”,且“黔省瘠苦,较各省为尤甚;黔省军务,较各省为最久”。该奏遭部驳,但最后据“通省绅耆呈请”奏陈,获特旨允准。 与此同时,此前未严格按照规定加广的永广乡试中额则被清理。光绪四年(1878),有御史发现广东省于同治二年加广的1名永广乡试中额,因其时该省已超过10名永广中额之限,且由部议加广而未奉特旨允准,奏请予以裁减,改为价钱与之相等的3名一次中额。又因同治三年至光绪二年的6届乡试皆取中此1名永额,故尚须扣还3名。最后朝廷特恩此3名不予扣还,但该名永广乡试中额则被裁减。 到光绪八年,未满10名捐输永广中额的6省闱中,已有2省满10名,且甘肃已增设乡闱,亦满10名永广中额,共增永广中额28名,全国17乡闱永广中额达190名。与解额相比,增幅为15%,而且这是一种制度性的增长,每科乡试皆取中,与解额无异。较之乾隆九年全国各省乡试中额酌减1/10(共122名),不仅已抵消所减名数,而且还超出70多名。 在捐输乡试广额所涉及的中央与地方关系方面,还需要特别注意的是,厘金作为捐输乡试广额的资金来源这一特殊情况。厘金作为地方财政资金,是清廷推行的战时“就地筹饷”的举措。其施行动机与捐输一样,都是筹集军费的手段。因而厘金一般不能用来捐输军费,更不能用于捐输学额或乡试广额。但有两个特例,一是广东省因自同治元年七月至同治三年八月以厘金120万两协解江苏、安徽军饷,同治三年获特旨加广永广乡试中额4名;二是江苏省因自同治四年闰五月至同治七年六月办理厘捐750余万两,拨解各省剿捻军需,同治九年特旨加广江苏永广乡试中额8名。而且当时广东、江苏两省的永广乡试定额,皆已达到10名最高限额。 其原因,曾国藩在同治三年七月奏请以广东厘金加广乡试中额时,说得较为清楚,云:“惟各省厘金,皆由本管督抚派员经收,军兴既久,几与丁漕关税同为岁入正款……自不可给奖加额……若广东厘金,两年以来专济三江之饷,与各省大有区别……可否通省合算,加广中额之处,出自圣主鸿裁。”亦即某省厘金是供给该督抚管辖区域的军需开支,若供给其他地区军饷,则非本省区之责,而是“好义急公,有裨大局”之举,故朝廷应予以特殊的奖赏。同样,同治九年三月,李鸿章以江苏厘捐奏请加广该省永广乡试中额时,也特别强调该厘捐是用于解济直隶、山东、河南而非两江地区的剿捻军需,是“好义急公”“有裨大局”。此奏获准,但谕旨中特别声明“嗣后他省不得援以为例”。 也是这样的缘故,同治九年六月江西巡抚刘坤一因江西自咸丰十年五月至同治三年六月以厘金解济江南大营、彭玉麟水师等军饷1022万两,奏请加广该省一次乡试中额36名,且援据曾国藩奏请广东厘金、李鸿章奏请江苏厘金加广乡试中额的先例,但最终未获允准。其中当有江西属两江总督军事辖区,该省厘金用于两江地区的军需,乃自然应当之故。于此亦可见地方经费用于捐输乡试广额,在资金来源方面也受到国家的相应制约,亦即岁入正款和其他与之并行的筹集军饷手段所获资金,都不能用于捐输乡试广额。广东和江苏以厘金协济他省军需,获特旨加广乡试广额的特例,则说明中央如何在这方面维护省级地方间的权益均衡。 五、 光绪朝的解额微调、捐输广额与四川省的特殊地位 光绪年间各省乡试中额的变化,除上述光绪初年增加的28名捐输永广乡试中额外,还有一重要因素,就是甘肃和顺天乡闱解额的微调。光绪元年清廷议准陕甘分闱,甘肃乡试原与陕西合闱,其中额在陕西解额内取中(共62名),此时将甘肃原乡试中额21名从陕闱分出,且“准增额九名”,共30名,作为甘肃中额,陕西中额仍为41名。与此前相比,陕甘乡闱共增中额9名。光绪四年(1878),以吉林、奉天等地因学额加增,应试士子增多,议准奉天夹字号于原额4名外,增加中额4名,其所在的顺天乡闱因此增加4名中额。最后,新疆乡试中额在甘肃乡闱中额内,另立字号(聿右号)取中。光绪二十八年(1902),新疆巡抚饶应祺以新疆“分省已十有八年,额少人多”,奏请广新疆乡试中额1名,此奏获准。该名增额虽在次年癸卯恩科乡试中取中,但两年后(1905)科举随即停废。故此增加解额仅施行一次,其影响可基本忽略。 但光绪年间乡试解额微调,施行时间长且有实际影响的加增解额,却不止上述13名。这是因为自光绪初年起,顺天乡闱中皿字号中额,也取得与南皿、北皿同样的中额名数。中皿字号向无定额,此前仅规定“每二十名取中一名,如零数过半,准其加中一名”。光绪二年(1876)丙子科顺天乡试,中皿字号应试人数达1332名,若仍按每20名取中一名,则超过历来有定额的北皿、南皿字号各取中36名之定额,故议定中皿字号中额“至多亦不得过南、北皿定额36名”,取中36名。此后各科乡试,顺天乡闱中皿字号应试人数有增无减,广东竟至一千三四百名。中皿五省,广东约中30名,四川中数名,广西、云南和贵州三省,则“间科乡试始得一二人”。针对这种情况,光绪十六年(1890)清廷议定中皿字号定额为30名,并将中皿字号五省试卷另加编本省字号。但该年并无乡试。次年,辛卯科(1891)乡试,礼部以近科以来中皿字号应试士子总在千名以外,与南北皿字号录送人数相当,奏请中皿字号取中人数仍照光绪二年奏准成案,不得过南北皿36名定额。至于广东,则国子监严行录科,以700名为额。此奏获准。以清代官书按乾隆三十九年中皿字号取中4名为标准计算,光绪年间顺天中皿字号中额增加32名,且这些增额的取中者多为广东士子。加上前述加增的13名解额,故自光绪初年起,解额共增加40余名。 此外,影响各省乡试中额的因素就是历届乡试一些省份捐输的一次中额。因光绪朝《钦定科场条例》纂修于光绪十三年,载录史事亦截至该年九月,此后各省历届乡试的捐输广额,虽有礼部纂辑《续增科场条例》,但该书纪事至光绪二十八年,未载光绪二十九年癸卯科这一清朝最后一届乡试的情况,加以编排体例仅按年月,各类材料分散其间,纪事亦多阙略,故笔者参考台北故宫博物院编《宫中档光绪朝奏折》和中国第一历史档案馆编《光绪朝朱批奏折》,辑录、核对各届乡试取中捐输广额情况,制成表2。   说明:(1)自光绪四年(1878)起,顺天乡闱增加中额4名。又,自光绪二年丙子科乡试起,顺天乡闱中皿字号取中名额多在30名以上,其中额调整为不得超过36名。(2)甘肃中额在光绪二十八年议准增加解额1名,专属新疆。(3)光绪四年,议定广东于同治二年加广的一名永广中额,因其时已超出章程规定的10名,且由部议而未奉特旨允准,故于此时裁减。参见詹鸿谟等纂辑《(光绪)钦定科场条例》第24卷,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编》(471—480),第33—34页。(4)光绪二十六年庚子恩科乡试因八国联军之役各省皆停科,或于二十七年与辛丑正科一并举行,或于二十八年举行并补行辛丑正科。 资料来源:1.詹鸿谟等纂辑:《(光绪)钦定科场条例》第24卷,第36—46页。2.礼部纂辑:《续增科场条例》,“光绪十四年”,第13页;“光绪十五年”,第48页;“光绪十七年”,第13页;“光绪十九年”,第4页;“光绪二十年”,第8页;“光绪二十三年”,第6页;“光绪二十七年”,第3页,光绪末年刊本。3.中国第一历史档案馆编:《光绪朝朱批奏折》第105辑,中华书局1996年版,第93—94、144—145、239页。4.“国立故宫博物院”编:《宫中档光绪朝奏折》第17辑,台北,故宫博物院1974年版,第187页。 据表2统计,光绪朝共举行14届乡试,总计取中捐输广额2810名(其中一次乡试广额192名,永广乡试中额2618名),平均每届乡试取中捐输广额200名,相对于咸丰初年行用的全国各省解额标准1249名相比,增幅为16%。这些皆高于咸同年间9届乡试共取中捐输乡试广额1298名,平均每届取中广额144名,增幅为11.5%。此中最主要的贡献是永广乡试中额。此外,一次广额虽然只有少数一些省份,且各科名数皆不一,然详考各科广额之数,竟成为一种制度性的增长。 如自光绪十四年(1888)戊子科起,除云南在光绪二十九年清代最后一届乡试取中一次广额2名外,所有捐输一次乡试广额者,皆为四川省,且历届乡试皆有,至光绪二十九年癸卯科,共9届,捐输一次乡试广额共104名,平均每届乡试捐输一次广额11.6名。不仅如此,光绪朝此前的5届乡试,四川省亦历届皆取中捐输一次乡试广额,共39名。总计光绪年间14届乡试四川省共取中捐输一次乡试广额143名,平均每届乡试取中一次捐输广额达10名之多,已与最高10名的永广乡试中额相等,何况四川的永广乡试中额,本已奉特旨翻倍,加至20名,为全国之最。 捐输永广乡试中额虽然已于同治十三年停止,但就四川而言,这种历届乡试皆取中捐输一次乡试广额的情况,已是变相地增加永广乡试中额。这对长期以来形成的中央与各省地方以及区域间的利益格局构成巨大挑战。 光绪十六年(1890),御史徐家鼎奏请停止捐输一次乡试广额。其着眼点便是在中央层面维护区域间的利益均衡,针对的地区就是四川。他说,四川“津贴、捐输每年皆有定数,则每科中额皆得援案请加”,“名为暂广,实同永广”。作为原定乡试中额为60名的中省,四川已捐输永广乡试中额20名,80名乡试定额再加上每科皆捐输一次乡试广额,且“所广一次中额,每科多至20名”,每届乡试已取中近百名。查各省闱原定乡试中额,仅直隶、江南两省乡闱在百名以上,且江南系江苏、安徽两省分额取中。故四川每届乡试的实际中额,不仅与大省直隶相埒,且超过全国税赋最多的江浙等大省的乡试定额。关键是“江浙赋税甲于天下,四川额赋本轻,即津贴、捐输,亦不能出江浙正供之上”,称“殊觉未为允协”。加之“近年军务肃清,各省捐输广额之案渐少”,故请依照咸丰三年捐输广额章程“俟军务告竣,即行停止”的原议,一律停止各省捐输乡试中额,各府厅州县学额亦应依此停止捐输加广。此奏经礼部议覆,奉旨依议准行,且曰:“近来军务久平,请广一次中额之案亦已渐少。惟四川一省历科多有加广,不惟与当日奏定原案不符,且中额过宽,尤与士习文风大有关系。” 但四川官员、士绅则以津贴捐输势难遽停,奏请仍加广捐输一次乡试中额,以维护本地区在这方面独得的利益。原因是四川“向系留协省分”,即岁入留支不敷应用,由户部拨给别省之款以协济。但自咸丰初年军兴以来,不但“协饷不至”,反需“协济邻省”,“嗣因京协各饷,岁有加增”,“又以祖宗定制,不准加赋,故必按年按款奏请举行一次”,津贴捐输已较国家额定税赋加至数倍,但“民间犹黾勉以供者”,“亦恃此科举之荣以歆动而鼓舞之也”。四川每年应解京协等各饷200余万两,大半取给于津捐,“一经停止,饷即无出”,称“川省之津贴、捐输既为他省所无,则加广一次中额宜为川省所独有”,其维护本地区难得利益之情绪,溢于言表。 至于御史所议四川额赋加津贴、捐输亦不能出江浙正供之上,则称:“赋则定自列祖列宗,非臣下所敢轻议。川省额赋虽轻,外加津贴、捐输,亦类竭泽之渔。既系按年奏请劝办,即不得与正供相提并论。”这无疑是遁词,且借朝廷祖宗定制来压制对方。进而说四川士民纳赋乐输的态度要远胜于江浙:“川省非特地丁正供年清年款,即津捐亦从无拖欠。其先公后私,恐甲于天下之江浙未必如斯踊跃。”言津贴捐输乡试广额,使“国家岁收饷需之实,多士皆有振兴之气,朝廷不居加赋之名,关系甚大,流弊毫无”,请仍照旧章加广捐输乡试中额。此奏获清廷允准。 光绪十七年(1891),署两江总督沈秉成等以湘淮水路各军欠饷,奏请捐输加广湖南、安徽、江苏等省乡试中额,户部即援照光绪十六年礼部议覆徐家鼎之奏,“嗣后无论何项捐输,概不得奏请加广乡试一次中额”,予以驳回。四川因此成为自光绪十四年(1888)戊子科乡试起直至科举停废,历届乡试皆取中捐输一次乡试广额的特殊省份。 四川每年多征收的200多万两津贴、捐输作为捐输一次乡试广额的费用,不但成为该省地方财政收入的重要组成部分,也成为国家中央财政中京协各饷等军需的重要来源,攸关国家利益。据清末四川官方编制的《四川款目说明书》,四川全省的地丁银亦即国家正供每年为66.9万两,但经整顿、规范后的津贴和捐输每年仍达230多万两,且“历年援案奏请展办”,成为“经国之常赋”和“固有之岁入”,以供京协各饷、本省防剿经费以及步兵统领衙门经费、绿营各营廉饷等军费支出。该说明书称,以津贴、捐输奏请加广乡试中额和学额,虽“均有报酬之义”,但终究“非纯为国家固有之财权”,故“其为法,殆近于压制之国债,惟不偿还耳”。甚至在科举停废以后,四川每年多征收的200多万两津贴、捐输,因国家已没有捐输一次乡试广额回馈地方而颇费周折。 光绪三十二年(1906),因又届乡试之年,但“科举既停,已无中额可广”,适逢政务处通筹举贡生员出路,议定每三年举行一次,各省均照例额加4倍考取优贡,四川因而奏请“仿照增广举额办法,每30万两加取优贡1名”。此奏获准,该科以光绪二十六、二十七两年津贴捐输银403.9万两,加取优贡13名。宣统元年(1909),四川照例按30万两广优贡额1名,以光绪二十八年、二十九年两年津贴捐输银438.3万两,加取优贡广额14名。考取优贡的办法议定到壬子年(1912)停止,故捐输广额也成为四川在清朝覆亡前地方财政和中央军费的重要来源。 六、 捐输广额与晚清军费、财政及其他 晚清朝廷推出捐输广额,最直接和最重要的原因就是筹集军饷,以镇压太平天国和相继而起的捻军、回民起义以及西南、两粤闽台等各民族人民起义等此伏彼起的民变。咸丰三年三月,朝臣在奏请捐输广额的奏折中,已经明言捐输在筹集军饷中的作用,仅次于内府和国库拨款,故请以捐输学额和乡试中额鼓励捐输。那么,就捐输乡试中额而言,清廷借此项措施,究竟筹集到了多少军费?在咸同年间镇压内乱的军费中,占多大比重? 彭泽益利用咸同年间的军饷档案和各省督抚的奏疏等资料,统计道光三十年至光绪三年十二月底(1850—1877)有案可稽的军费奏销数字,共计4.22亿两。考虑到其中奏销缺漏部分和不入奏销的各种支出,彭氏估算这一时期的军费总数约为8.5亿两。周育民根据王闿运《湘军志》中清廷镇压太平天国和捻军的军费材料,修正彭氏因该资料缺漏而估算过高的此部分军费,修正后的军费总支出为6.27亿两。 咸同年间共捐输永广中额163名,每名30万两,计4845万两(福建增额内有3名属台湾,台湾每名15万两);一次广额398名,每名10万两,计3980万两;两项合计8825万两。光绪间捐输乡试广额费用的计算稍为复杂。同治十三年清廷停止捐输永广中额,且一次中额费用增至每名30万两。光绪元年至光绪三年,各省捐输一次乡试广额共16名(云南除外),每名30万两,共480万两。又光绪元年恩科乡试取中的同治十三年捐输一次中额江西5名、四川4名,因上文统计皆以取中年份为断,未计入,按每名10万两,共90万两。此两项共计570万两。光绪初年增广的28名永广乡试中额,其捐输银两皆在同治十三年之前。其中云南以300万两捐输永广乡试中额10名,甘肃以5000余万两捐输永广乡试中额10名,贵州以430余万两捐输永广乡试中额8名。故光绪朝前三年(含光绪三年)捐输乡试广额共计6300万两。综上,自咸丰三年清廷鼓励捐输广额始,截至光绪三年年底,捐输永广乡试中额总计1.51亿两。 由于捐输银两的数额,不仅与朝廷施恩,且与军费奏销密切相关,故审核程序极为严格,皆须造册报部,由户部核覆查明具体数额,再会同礼部、兵部办理。。因手续不全或未严格按照程序办理而被驳回者,所在多有。故以上数据皆在军费奏销中,当然也包括在“有案可稽”的军费报销中。以咸丰至光绪初年全部军费6.27亿两军费算,捐输乡试广额的1.51亿两,占全部军费的24.1%。 再以捐输广额政策推出后的咸同年间军费支出而言,在上述6.27亿两军费中,扣除光绪元年至三年十二月底的新疆“剿回”军需2645万两,以及清廷推出捐输乡试广额前支出的道光三十年至咸丰三年的军费2963万两,共计5.71亿两。此间捐输乡试广额的银两为咸同捐输的8825万两,加光绪初年捐输永广乡试中额的5730万两(因其捐输皆在同治十三年前),共计1.46亿两,以此计算捐输乡试广额费用,占咸同年间军费的25.6%,亦达1/4强。 捐输广额除捐输乡试广额外,还有捐广学额。如前文所述,同治七年前在捐输乡试广额的费用中,已包含了捐输学额者。同治七年后捐输1名永广学额的费用不仅增至2万两,且不再与捐输乡试广额的银两重复计算。李世愉在一项研究中统计出同治七年以后捐输永广学额共541名,这对于统计咸同年间全部的捐输银两极为有用。因清廷于同治十年停止捐输加广永广学额,只准加广一次学额,且费用增至每名1万两。此541名的捐输费用为1082万两。故自咸丰三年起至同治十三年(1853—1874)22年间总计5.71亿两的军费中,清廷以捐输乡试广额筹集1.46亿两,捐输永广学额筹集0.108亿两,两项共计1.56亿两,占该时期军费支出的27.3%,已超过1/4。 在清代,乡试中额成为清廷维护统治的重要工具和手段,在特殊历史条件下,甚至能够取得武力攻伐亦难以达到的效果。清朝入关之初,为征服天下,频繁举行乡会试,自顺治二年开科取士始,顺治朝凡十八年,仅七年、十年和十三年三个年份没有举行乡试或会试,解额亦从宽从高。迨至晚清,内乱频仍,需饷浩繁,举行乡试不仅是笼络和控制士人的手段,乡试中额更成为清廷筹集军需以维护统治的重要工具。清廷推行针对直省举人中额和府厅州县基层地方学额的捐输广额政策,不仅保证了规模巨大且可持续的捐输以应付数额庞大的军需开支,且将备遭诟病的针对个人功名的捐纳变相地渗透到正途科举中,而不蒙其污名。其统治手段之深刻、精巧,较诸频繁开科殆又过之。晚清乡试取中名额亦因此产生巨大变化。  材料来源:据表1、表2制作。 根据表3,晚清各省自咸丰五年(1855)乙卯科乡试开始取中捐输乡试广额,至光绪二十九年(1903)癸卯科清代最后一次乡试止,48年间共举行23届乡试,共取中捐输广额4108名(其中一次乡试广额590名,永广乡试中额3518名),加上同治元年皿字号广额10名,共计4118名,平均每届乡试取中捐输乡试广额179名,道咸之际行用的全国乡试解额标准为1249名,如此平均每届乡试中额达1428名,增幅为14.3%。清初为征服天下而定的清代最高解额标准为顺治二年解额1428名,顺治十六年此解额标准减半,康雍年间虽几次加增,然距此最高解额皆相差较大,但晚清历届乡试的实际中额已与此相等。自光绪初年起,乡试解额微调,实际增加乡试中额40余名,已使光绪年间历届乡试的实际中额超过清初所定的清代最高乡试解额标准。 在此过程中发生的中央和地方关系的变化,尤其是在国家利益版图中各地方间势力的变动,亦值得注意。其中变化最大的是四川,共取中捐输广额605名,居全国之最,较之第二名江苏(共取中捐输广额353名)且多出252名。该省已从中额仅为60名的普通中省,一跃而为平均实际中额近90名的真正“大省”。广东为中省之首,乡试定额从71名增至85名,若考虑到自光绪初年起,广东士子在顺天乡闱中皿字号动辄取中达30名的实际中额,实际上超过百名,而与“大省”无异。但位列“中省”前茅的山东省,因取中捐输乡试广额为全国最少(仅42名),在中省中沦为“中省”之末。 乡试中额的增长,无疑使晚清本已拥挤不堪的出仕之路雪上加霜。光绪二十一年(1895),御史易俊以仕途拥挤,奏请将咸丰朝以后永广乡试中额全行裁减,嗣后各省乡试取中额数复乾隆间旧制。原因是各省乡试中额因捐输广额已较此前遵行的乾隆年间定额1290名,“几多十分之二”。礼部议覆称,仕途拥挤,“实因登进之途太多,并不专由于科甲”。核计各省所加永远乡试中额共190名,“尚未及原额十分之二”。且捐输乡试广额,乃因“当时需饷孔亟,绅民踊跃输将,奉旨特予加广”,现在遵行已久,“若将从前奏准永广之额追议裁撤,微特应试者人怀觖望,且于政体有乖”。此奏遭驳,主要仍着眼于国家与地方已达成的“协议”,朝廷不能失信于民,不能失信于地方。这是在国家治理层面关于捐输乡试广额的论争。 持这种裁减乡试中额之议的人颇多,光绪二十四年(1898),宋恕与孙宝瑄晤谈时,就提到“近之谭时政者,莫不以科举宜减中额,庶杜滥取之弊”。但宋氏本人则持相反意见,主张“宜增加中额”。宋恕此论主要着眼于地方自治和伸张民权,他还主张用此法救治时弊,说:“盖凡各省府、县,其地多绅士,则地方官不敢肆然为非,而民得少安。试观江、浙与滇、蜀,其官吏之仁暴,盖相悬焉。何也?吴、越公卿不绝于朝,而滇、蜀通显者盖罕,是故其民之望吴、越如天人,宜也。绅士之多寡,皆视举人、进士之多寡,故中额宜增,亦所以潜扶民权,而为今日救弊之权法也。”但宋恕没有注意到,四川与云南不同,四川在晚清因捐输广额而多取中的举人,较诸江、浙不遑多让。然而晚清乡试中额的增长,在清末变法时,竟被视作地方自治、伸张民权的重要方式和资源,于斯亦可见历史演进之吊诡。 作者张瑞龙为中国人民大学历史系副教授 原文载《近代史研究》2018年第1期,注释从略 (责任编辑:admin) |